こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「呼んだ?-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画の構図を考えることは、作品の魅力を引き出す重要な要素です。しかし、初心者の人にとっては「どう配置すれば良いの?」と迷うことも多いでしょう。

そこで、この記事では、プロの視点から、初心者の人でも簡単に実践できる構図の取り方やコツをわかりやすく解説し、基本的な構図の種類、バランスの取り方、視線誘導のテクニックなど、押さえておきたいポイントをご紹介します。

これを記事を読めば、あなたの鉛筆画がグッと魅力的に仕上がるようになるはずです。構図の力を活かして、作品の完成度をアップさせましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画の構図とは?初心者が知っておくべき基本原則

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において構図は、作品の印象を大きく左右する重要な要素です。特に鉛筆画ではカラフルな色はないので、モノトーンの劇的な光と影の対比及び、形やバランスで視線を誘導する必要があります。

初心者の人が知っておくべき基本原則を押さえることで、より魅力的な作品を描くことができるようになれます。

本章では、鉛筆画の構図を考える際に重要なポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆デッサンに取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

画面全体のバランスを意識する

鉛筆画では、モチーフと背景のバランスが作品の完成度を左右します。画面の中央にモチーフを配置すると安定感が生まれますが、あえて左右のどちらかへ寄せることで、動きや奥行きを表現することもできます。

例えば、三分割構図(画面を縦横それぞれ三等分し、交点に主題を配置する手法)を意識すると、自然で美しいレイアウトが作りやすくなります。

筆者の次の作品では、三分割線を意識しながら三つの貝を配置して、また、B⑥H④を区切ってできる空間は「抜け」として活用しています。

-220609.png)

この「抜け」は、外へと続くイメージが、観てくださる人の画面上の息苦しさを解消してくれるので、その効果を活用しています。

視線誘導を考えた配置

構図を考える際には、観てくださる人の視線の流れを意識することは重要です。モチーフの形状や陰影の強弱を活用し、視線を自然に主題へと誘導する工夫をしましょう。

例えば、対角線構図を使うと、視線が画面内をスムーズに移動できます。

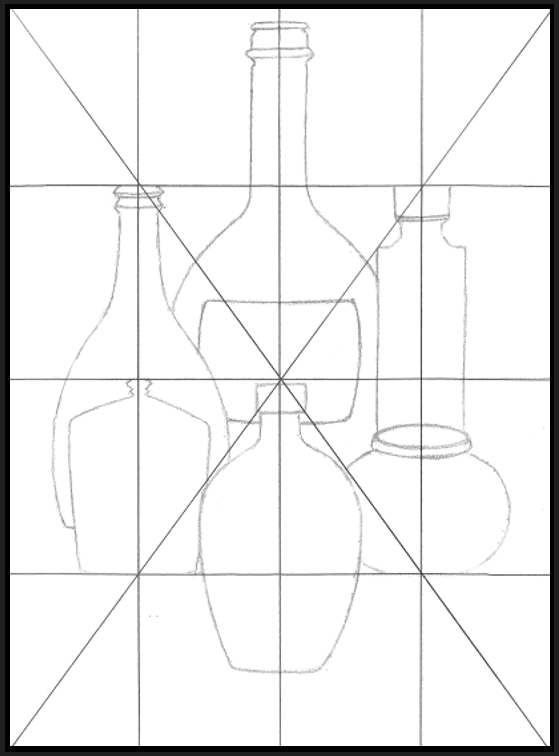

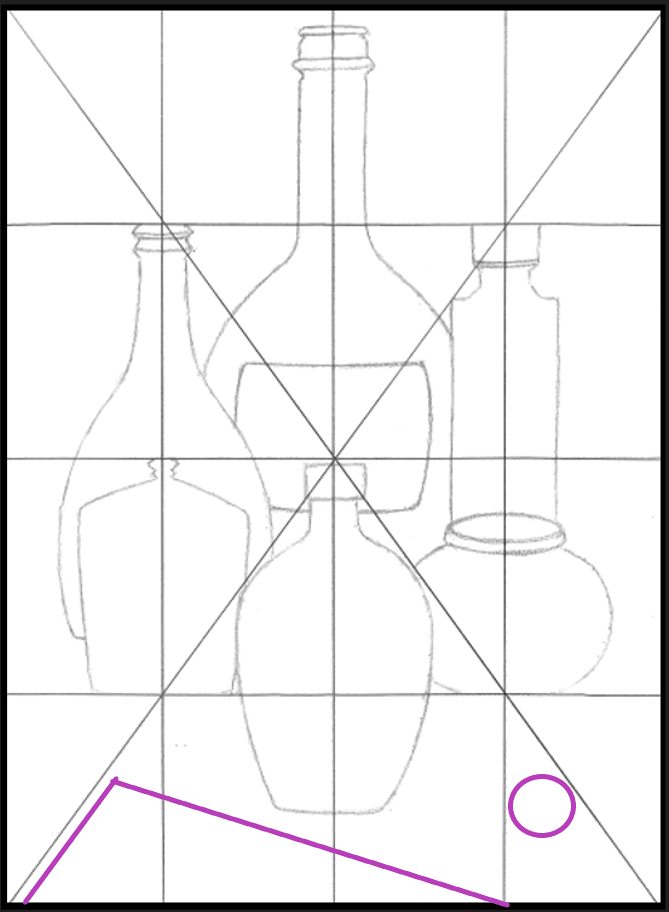

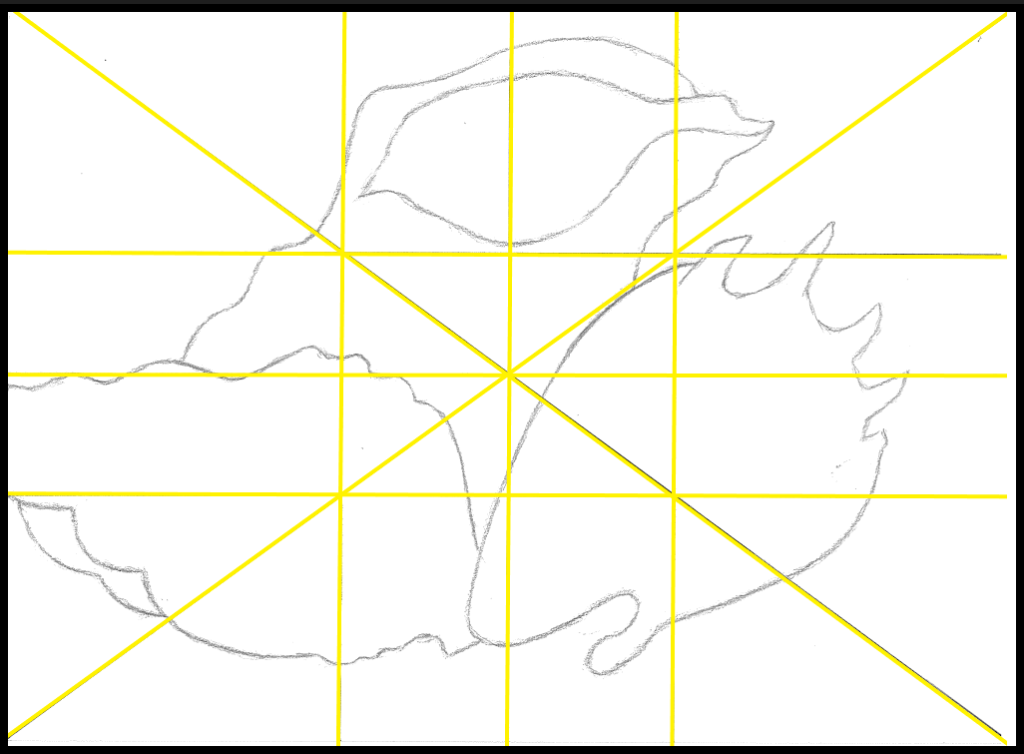

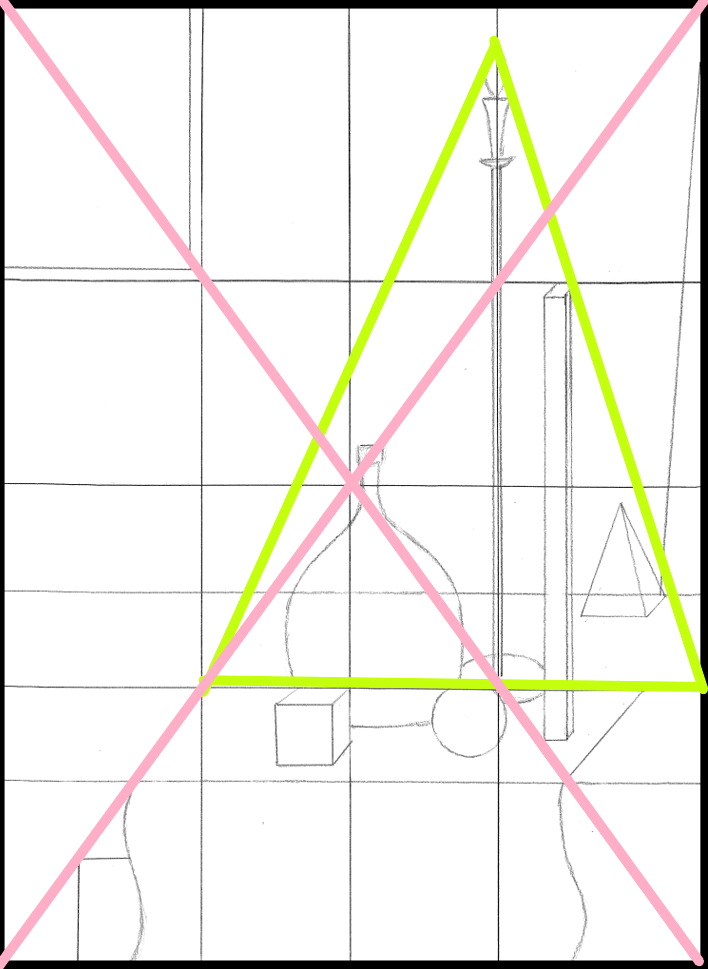

次の筆者の作品では、四分割の構図分割基本線を使いながら空きビンを活用して、三角形と逆三角形の構図を作りました。

-220608.png)

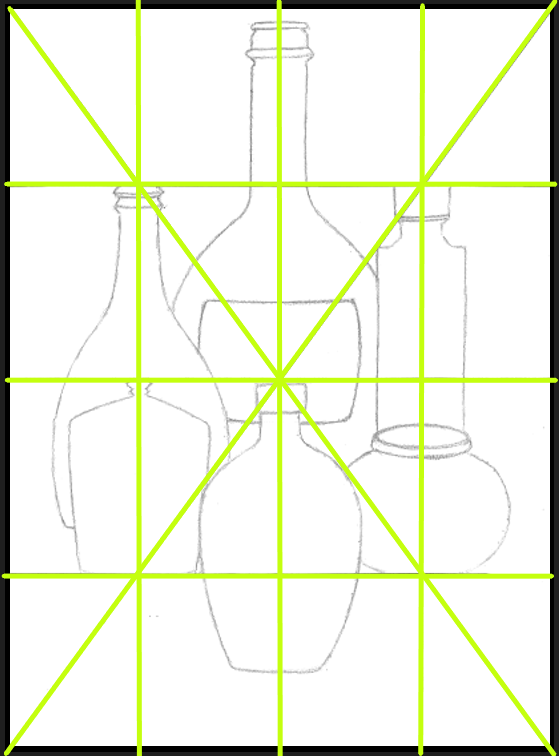

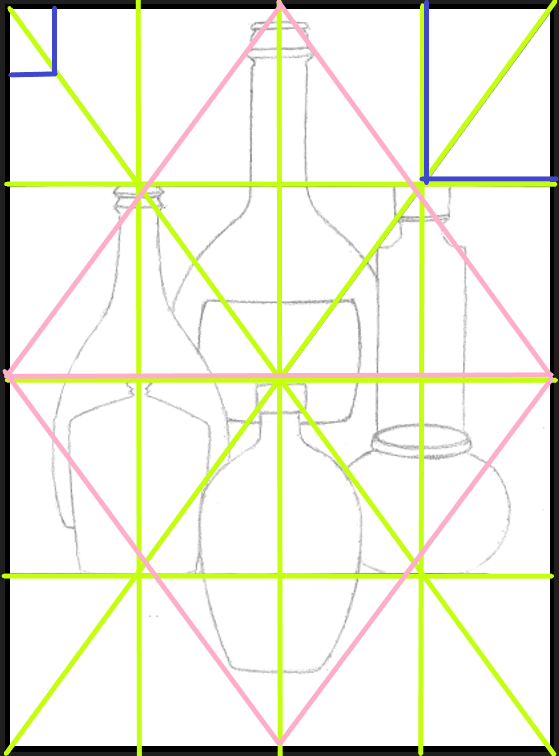

画面縦横へ四分割線を入れて、左右の対角線も描きます。

四分割構図基本線を基準にして、それぞれのモチーフを配置します。

観てくださる人へ各構図分割基本線を暗示すると同時に、四隅の存在も暗示するためにも、まず画面上部の左右に「抜け」を作り、斜線も暗示できるように、抜けの下の角を斜線部分に配置します。次の画像の青色のところです。

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

次に、画面下の左右の角への暗示が足りないので、上の画像のように三角形や球体を使って、そこに斜線が通っていることを示します。

虚ろな日々 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

ここでの描き方の手順としては、まず各種モチーフを構図分割基本線及び、今回の狙いである、「三角形と逆三角形」に当てはめられるように配置します。

そして、画面上の一番暗い部分である背景の壁部分を3Bで最初にしっかりトーンを乗せて、次に床面にはBのトーンを乗せます。濃いところから徐々に明るいところを描くことで、描きやすさが増します。

その後、各種空きビンには、HBの優しく軽いタッチでクロスハッチング(縦横斜めの4方向の線)で面を埋めて、ビンの光っている部分を「練り消しゴム」で拭き取ります。そして、その後は各部分へ必要となるトーンを乗せていけば、完成へと向かえます。

尚、注意点が一つあります。それは、この作品のように複数のモチーフで構成する場合には、画面の寸法上の中心点へはできるだけモチーフを配置しないということです。

特に、画面中心点と主役のモチーフの中心点を重ねてしまうと、動きが止まってしまうので注意が必要です。しかし、肖像画などで画面の中心点に人物の中心が重なることは、問題が起きませんので安心してください。^^

余白の使い方と構図の安定感

余白(ネガティブスペース)は、鉛筆画において構図のバランスを取る重要な要素です。適度な余白を設けることで、主題を際立たせることができます。

特に、画面全体を黒や濃いグレーで埋めるのではなく、一部をあえて白く残すことで、視線を引き付ける効果が生まれます。また、余白を利用することで、作品に静寂感や奥行きを持たせることも可能です。

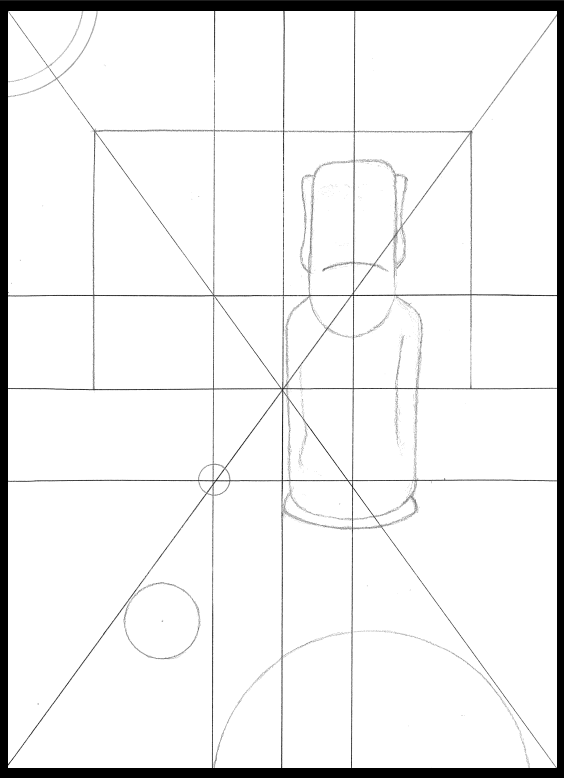

次の筆者の作品は、黄金分割構図基本線を使い、主役のモアイを構図分割基本線の⑥に配置して、背景に斜線①と②と交差する角でできている、四角形の「抜け」を作ります。

この場合、当然背景の抜けの左右の角は、斜線上のそれぞれ左右の画面の角を暗示することになります。

-220609.png)

また、画面奥の球体は、黄金分割構図基本線の交点 I に置き、画面下の左右の角へ「まるで球体がこちらに向かって転がって来ているように」緊張感を出すために、大きさの違う球体を斜線のすぐ脇に配置します。

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における構図の基本を理解し、バランス・視線誘導・余白の3つのポイントを意識することで、初心者の人でも洗練された作品を描くことができます。

プロが実践する!バランスの良い構図の作り方

国画会展 新人賞 誕生2007-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画において、構図のバランスは作品の印象を大きく左右し、色彩がない分だけ、光と影の劇的な対比や線や形の配置がより重要になりますので、適切な構図を作ることが視線誘導や奥行きの表現に生きてきます。

本章では、プロが実践するバランスの取れた構図の作り方と、簡単に応用できる構図を5つ紹介します。

三分割構図 – 視線の流れを自然に

三分割構図は、画面を縦横それぞれ三等分し、交点に主題を配置する方法です。

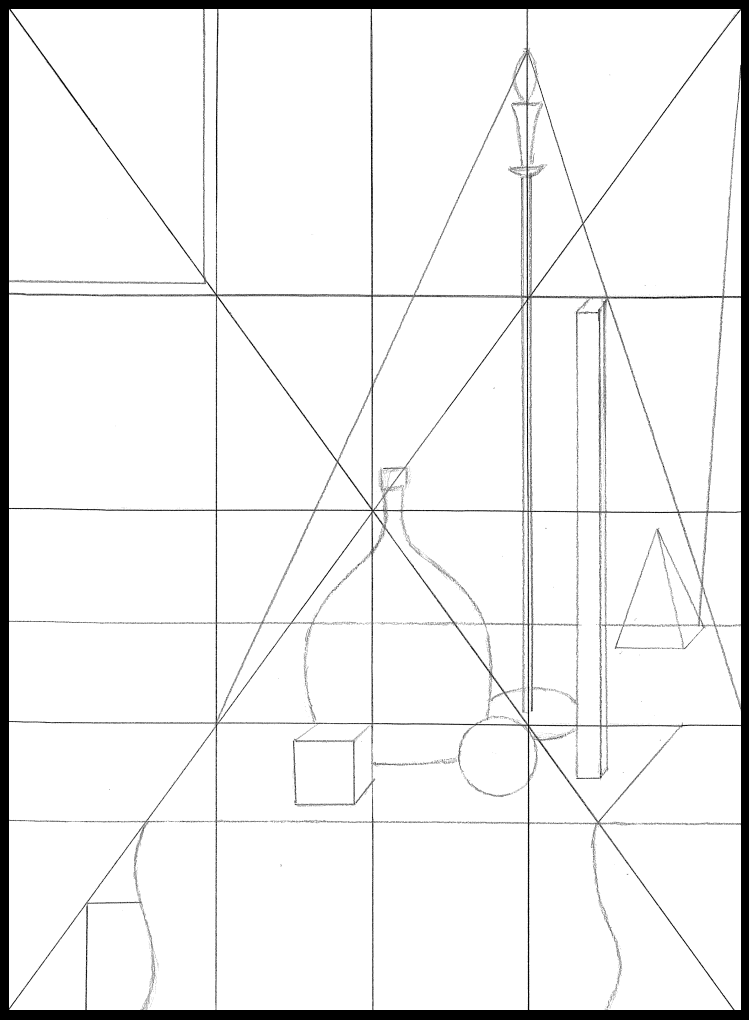

例えば、静物デッサンで花瓶を描く際、中央ではなく交点(次の画像の中のEFGH)の一つにモチーフの中心を配置することで、バランスよくまとまり、視線の流れが自然になります。尚、④と③は、それぞれ縦横の二分割線です。

-220608-1.png)

モチーフの大きさを考慮しつつ、余白を上手に活用しましょう。

黄金比構図 – 安定感と美しさを両立

黄金比(1:1.618)を意識した構図は、人が自然に美しいと感じる比率を活用しています。この寸法の求め方は、制作する画面の縦横の寸法を実際に測り、その値に対して÷1.618で得られた寸法を画面の上下左右から測って設定することができます。

つまり、画面の縦と横にはそれぞれ二つづつの黄金分割線があるということです。下の画像で言えば、⑤⑥⑦⑧ということです。

-220609.png)

そして具体的にどのように使うかといえば、例えば、風景画で樹々や建物を配置する際、この比率に沿って配置すると、落ち着いた印象の作品になります。

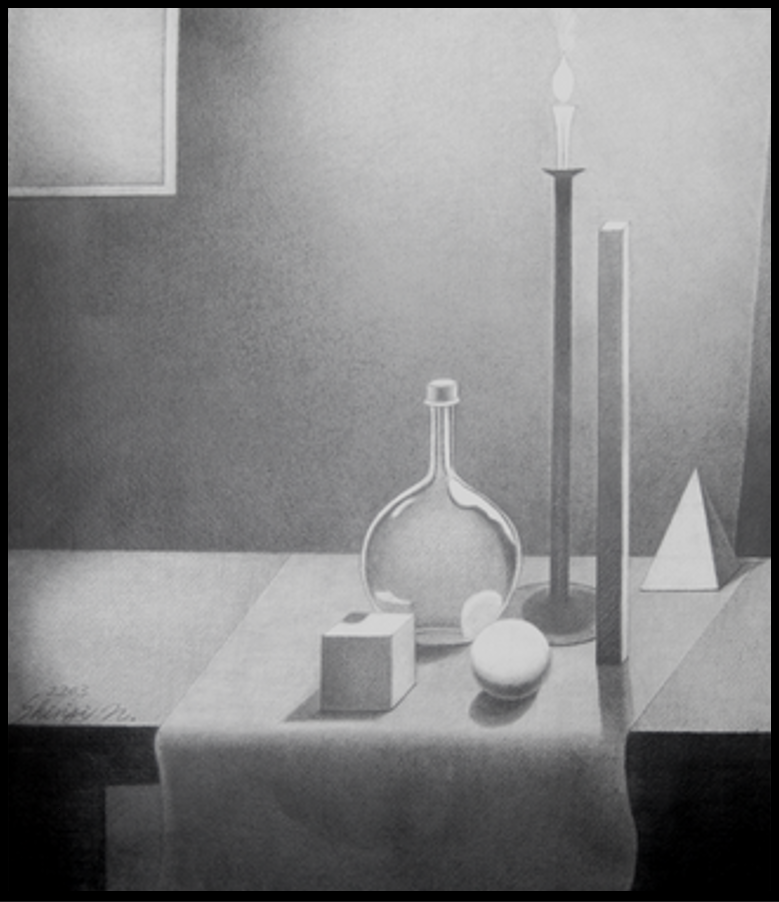

次の画像のロウソクの立っている位置⑤と、画面右上の窓枠の左側が、黄金分割の⑥の線を使っています。また、床面も黄金分割線⑧を活用して構成しています。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

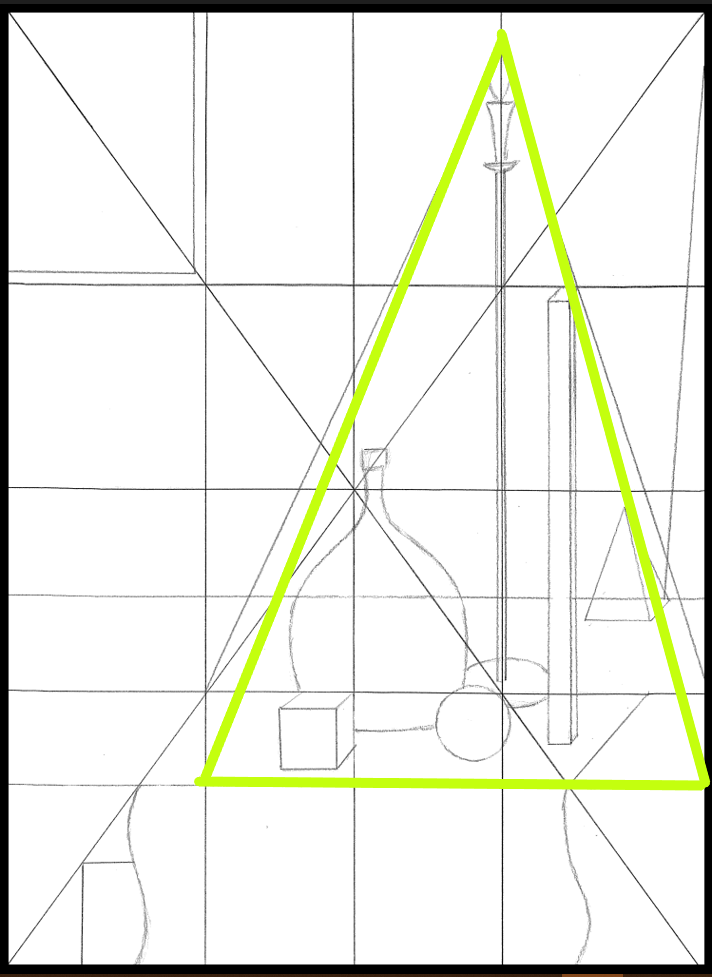

三角構図 – 安定感を重視した配置

三角構図は、画面内に三角形の配置を作ることで安定感を生み出す構図です。人物デッサンでは、肩や頭の位置を三角形にすることで、視線を誘導しやすくなります。

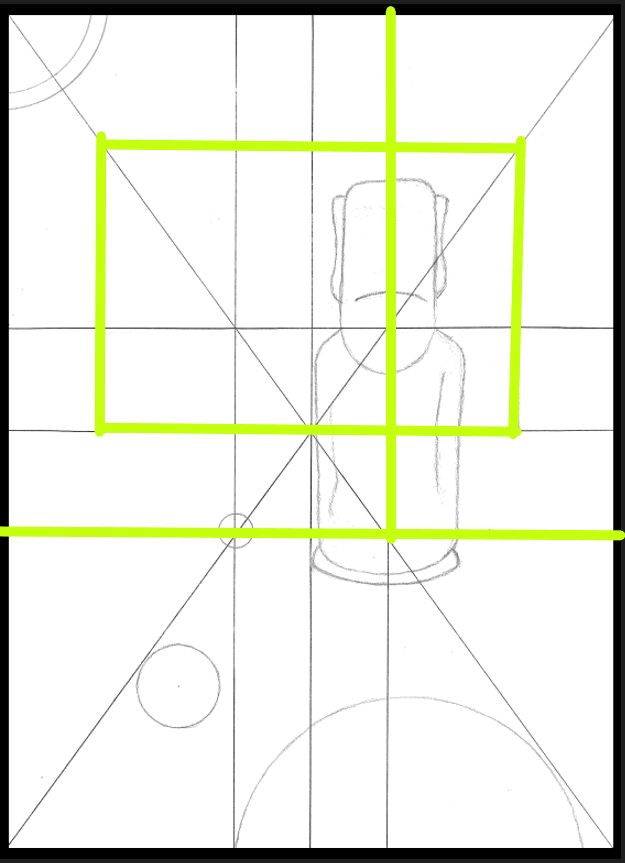

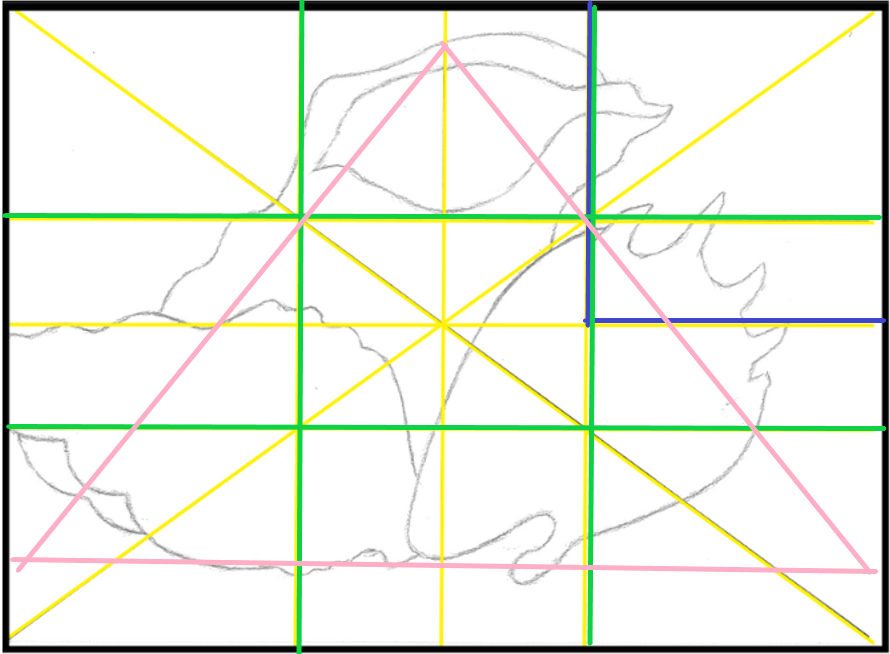

先ほども掲載しましたが、次の画像では、三分割構図基本線を使いながら、モチーフ三つで三角形を構成しています。

-220609.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 中山眞治

また、静物デッサンでは、果物や器などを三角形の配置に並べることで、安定した構図を作ることができます。

X型構図 – ダイナミックな印象を演出

X型構図は、画面の端から端へと対角線を意識した構成を取る方法です。動きのあるポーズや、風景画で道や川を表現する際に有効です。筆者の次の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

視線が自然と対角線上に誘導され、奥行きのあるダイナミックな印象を与えることができます。

放射線構図 – 視線を中央に集める

放射線構図は、複数の線を中心に向かって引くことで視線を集める方法です。

例えば、樹々の枝や光が差し込む風景を描くときに活用すると、ドラマチックな雰囲気が生まれます。鉛筆の濃淡を活かし、強調したい部分のコントラスト(明暗差)をつけると、さらに効果的です。

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

バランスの良い構図を作るためには、基本的な配置ルールを意識しながら、主題を引き立たせる工夫が重要です。

三分割構図や黄金比を活用して安定感を持たせたり、X型構図や放射線で動きを加えることで、モノトーンの鉛筆画でも視覚的なインパクトを高められます。シンプルな構図から試し、あなたの作品に適した構成を見つけていきましょう。

視線を引きつける構図のコツとポイント

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、視線の誘導が作品の印象を決定づけます。モノトーンで表現する場合には、色のコントラスト(特に劇的な対比)及び、線や形の配置、陰影の強弱を活用して視線をコントロールすることが重要です。

本章では、視線を自然に引きつけるための構図のコツとポイントを解説します。

尚、画面深度を高める方法をお伝えしておきます。画面前景を薄暗く、中景を暗く、遠景を明るくすることで、しっかりとその効果を得られます。上の筆者の作品を参照してください。

主題を明確にできる配置を意識する

視線を集めるためには、主題が一目でわかるように配置することが重要です。

中央に置くことでは安定感を出せますが、√2(白銀比)分割構図を活用し、交点に配置することでも自然なバランスを生み出せます。

次の筆者の作品では、ベースは√2分割構図基本線を使って、主役のロウソクを√2の分割線上に配置し、そのロウソクの炎を頂点とする中空の三角形を構成します。

-220608.png)

同時に、作品のそれぞれの四隅にも観てくださる人の意識が向かうように、左上部には窓を配置、画面右上の角も意識してもらえるように斜め上に向かうモチーフも配置します。

また、画面左下に向かう斜線を導くテーブルクロスの角と四角いモチーフ、画面右下へ視線を導くテーブル上の球体とテーブルクロスの角を使います。

灯(あかり)の点(とも)る窓べの静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

また、主題の周囲を空間(余白)として確保することで、観てくださる人の視線が無駄に散らず、強調したい部分へ集中してもらえやすくなります。

明暗のコントラスト(明暗差)で視線を誘導する

モノトーンの鉛筆画では、色の代わりに明暗のコントラストを使って視線をコントロールします。最も明るい部分と最も暗い部分を意図的に作り、それを主題の近くに配置することで、自然と目が引き寄せられます。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

例えば、ポートレート(肖像画)は鼻及び目や口元の陰影を強調する、風景画では光が当たる部分を明るく残すなどの工夫が有効です。

視線の動きを生み出す線の配置

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

画面の中に視線の流れを作ることで、より自然な視線誘導が可能になります。例えば、対角線構図を利用して、視線を左上から右下へ導くようにすると、ダイナミックな印象になります。

因みに、上の坂のある風景Ⅱの画面奥の道路の突き当りの高さは、√2の位置に据えています。つまり、画面の縦の寸法に対して÷1.414で得られた高さにしているということです。

鉛筆のタッチを活かして、視線の誘導ラインを意識的に描くことも効果的です。視線を引きつける構図を作るには、主題の配置、明暗のコントラスト、視線の流れの3つのポイントを押さえることが重要です。

これらを意識することで、鉛筆画でも奥行きのある表現が可能になり、より魅力的な作品に仕上がります。

よくある構図の失敗例とその改善方法

-誕生2023-Ⅱ-F30-2-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、構図は作品の完成度を大きく左右します。しかし、描き始めの初心者のうちはバランスが悪くなったり、視線誘導がうまくいかなかったりすることも少なくありません。

本章では、よくある構図の失敗例とその改善方法を紹介し、モノトーンの鉛筆画をより魅力的に仕上げるポイントを解説します。

モチーフの配置が中央に寄りすぎて動きがない

失敗例:

画面のど真ん中にモチーフを配置すると、安定感はあるものの、単調で平坦な印象になりがちです。特に、動きや奥行きを出したい作品では、中央配置は作品の魅力を損なうこともあります。

改善方法:

三分割構図や黄金分割構図を意識して、モチーフを画面の構図分割線の交点や分割線上に配置することで、自然なバランスと奥行きを生み出せます。

また、背景に適度な空間を作ることで、余白が視線誘導に役立ち、画面全体のまとまりも良くなります。

視線誘導がうまくいかず、主題がぼやける

失敗例:

構図を意識せずに描くと、主題と背景の明確な区別がなくなり、視線がどこに向かうべきか分かりにくくなります。結果として、焦点が定まらず、まとまりのない作品になってしまいます。

改善方法:

明暗のコントラストを意識して、主題を強調することで視線を誘導しやすくなります。例えば、最も明るい部分を主役や準主役にして、最も暗い部分を主役や準主役の隣接部や背景として使うことで、視線を自然に主役や準主役へ導くことができます。

また、曲線や対角線構図を取り入れることで、視線の流れを作り、より印象的な構図になります。

尚、肝心なアドバイスがあります。我々人間の目は、細かい柄や模様に注意を奪われがちです。もしも、主役や準主役以外のモチーフの柄や模様を細密描写してしまうと、本来あなたが伝えたい感動や強調が伝わりにくくなってしまうということなのです。

そこで、あなたの制作する作品のモチーフの主役や準主役以外のモチーフに、細かい柄や模様があった場合には、省略して描くようにして、主題が引き立つようにしましょう。

しかし、全体的に細かい描き込みをしたいという場合には、主役や準主役にはしっかりと「ハイライト」を入れて、それ以外のモチーフには「ハイライトを抑えて描く」ことによって、主役や準主役を引き立てられます。

さらに、実物の風景には電柱や電線があっても、それらを省いて描くということは、どのプロ画家でも当たり前に行っていることです。

つまり、あなたが描きたい作品の中で邪魔であったり、不要なものは削除・省略して、より見映えのする作品にできるということです。

これをデフォルメと言いますが、削除・省略・つけたし・拡大・縮小など何でも自由です。具体的に、対角線や構図分割線を使って描きたいけれど、高さが足りない・幅が大きすぎるなどは、「あなたの都合の良いように修整」して描いても問題ないということです。

どうです?安心できましたか?^^

余白の扱いが不適切で画面が窮屈になる

失敗例:

モチーフを画面いっぱいに描きすぎると、余白がなくなり、窮屈な印象になってしまいます。特に、背景がほとんどない構成では、視線の逃げ場がなく、作品全体のバランスが崩れることがあります。

改善方法:

余白を意識的に取り入れ、主題との距離を確保することで、空間の広がりを演出できます。例えば、モチーフを片側に寄せ、反対側に空間を作ることで、バランスが整い、構図に奥行きが生まれます。

また、余白を背景の一部として活用し、陰影を加えることで、より立体感のある表現が可能になります。

構図の失敗を防ぐには、モチーフの配置、視線誘導、余白の活用を意識することが重要です。これらを工夫することで、モノトーンの鉛筆画でも奥行きと動きのある魅力的な作品に仕上げることができます。

鉛筆画の構図を活かすためのおすすめな練習法

蕨市教育委員会教育長賞 灯の点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の構図を理解し、効果的に活用するには、実践的な練習が欠かせません。特にモノトーンの鉛筆画では、線の配置や明暗のバランスが構図に大きく影響を与えます。

本章では、構図のセンスを磨き、表現の幅を広げるためのオススメな練習法を紹介します。

エスキース(下絵)で構図パターンを試す

練習方法:

大きな作品を描く前に、小さなエスキースを複数描いて、異なる構図を試してみましょう。

このエスキースとは、あなたの手近なA4サイズの紙を、正確に半分に切って準備できます。筆者もそのようにして、制作のアイディアをまとめています。

例えば、同じモチーフを黄金分割構図、√2(白銀)分割構図、三分割構図、中央配置構図、対角線構図などで描き比べることで、どの配置が最もバランスが良いかを検証できます。

ポイント:

- 各スケッチを5~10分で簡単に描く。

- 明暗のバランスや視線誘導を意識する。

- 描き比べた結果を分析し、自身に合った構図を見つける。

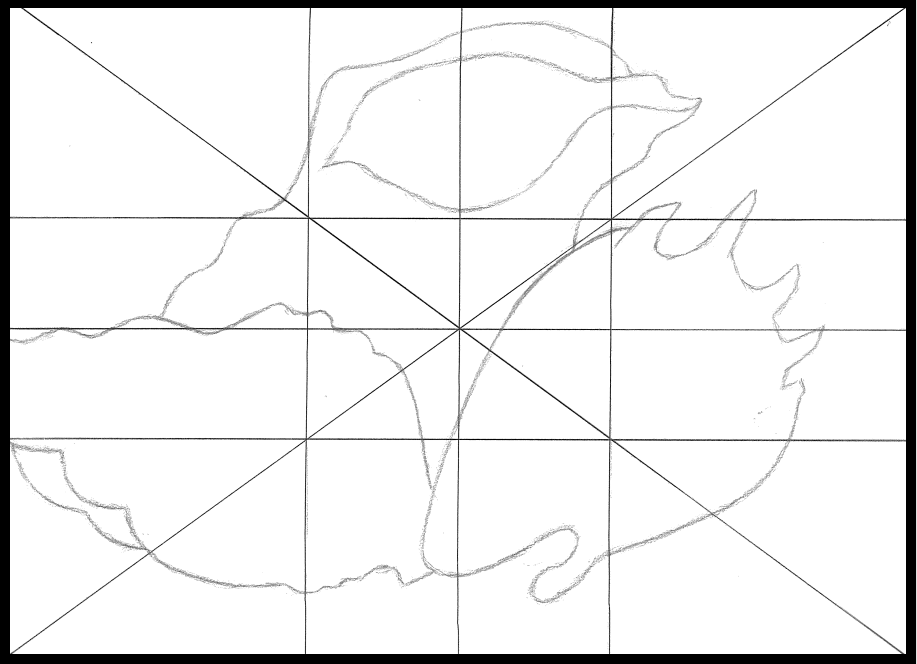

画像を使って構図分析をする

練習方法:

あなたの描きたいと思える画像を用意して、そこに描かれている構図を分析することで、鉛筆画に活かせるポイントを学ぶことができます。

画像を分析して主要な線を抜き出し、三分割、黄金分割、対角線、三角構図などのパターンを見つける。というか、あなたの描きたい構図に当てはめられるかを検討してみましょう。

ポイント:

- 画像を用意して、構図の要素を抽出する。

- 主題の位置や視線の流れを確認する。

- その構図を使って、簡単なデッサンを描いてみる。

限られた線と形で構図を作る練習

練習方法:

シンプルな線や形だけで構図を決める練習をすることで、余白やバランスを考える力を養えます。

例えば、モチーフの輪郭だけを描いてみたり、影の配置を意識して描くことで、構図の効果を理解しやすくなります。

ポイント:

- 輪郭線だけで構図を考える。

- 影の配置だけで視線誘導を意識する。

- モノトーンでの奥行き表現の工夫をする。

構図を活かすには、実践的な練習を積み重ねることが重要です。エスキースからの試行錯誤や画像の分析、シンプルな線画を活用した構図練習を取り入れながら、より魅力的な鉛筆画を描けるようになりましょう。

鉛筆画制作のモチベーションを高める方法

ある程度描き進んでいくと、モチベーションが下がることもあるでしょう。また、何をどんなふうに描いたらよいのか迷うこともあるかもしれません。そんな時に試してほしいのは次の方法です。

まず、構図のたくさん載っている本を一冊購入しましょう。前述していますが、構図は簡単なものもたくさんあります。そこで、簡単なものから順番に取り組み、その場合には、人物・静物・動物・風景へと、取り組む一つの構図で描いてみましょう。

取り組む構図に、どんなモチーフを合わせるのかを考えるのは楽しいひと時です。また、逆にあなたの描きたいモチーフを複数選び出して、どの構図に合わせるかと考えても良いのです。

筆者は、そのようなことを考え始めた時には、色々な構想が頭に浮かんできて、夜も眠れないほどでした。次から次へと、試したい構図と描きたいモチーフの取り合わせは、小さなメモ用紙がたくさんたまったものです。^^

このように考えることができるようになれば、モチベーションが下がるなどはあり得ません。いつでも、「もっとこんな風に描きたい」と思えるからです。是非あなたも、試してみてください。

筆者は、会社勤めをしていましたが、土日祝祭日盆暮れ正月などには、「鉛筆画が描きたくて」早朝に目が覚めてしまい、夕方まで描いていましたし、平日でも、帰宅途中で食事を済ませ、帰宅後には入浴も済ませて、毎日9:00~11:00まで描いていました。

鉛筆画の制作を始めてからは、生活が変わりました。休日の前の日には早めに眠る習慣もつきましたから、生活改善にも役立ちますね。^^

しかし、ここで注意が必要な点があります。描きたい構図とモチーフの嵐に翻弄されると、睡眠時間が短くなってしまいますし、何よりも「肩こり」がひどくなりますので、適度に取り組むようにしましょう。^^

まとめ

-2.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の構図は、作品の完成度を大きく左右する重要な要素です。モノトーンならではの魅力を引き出し、視線誘導やバランスを意識することで、より洗練された作品が描けるようになれます。

鉛筆画の構図の基本原則

- 三分割構図及び四分割構図や黄金比構図を活用すると、自然なバランスを作りやすい。

- 主題の配置を意識し、視線を誘導する構成を考える。

- 余白を適切に活用し、窮屈な構図にならないようにする。

バランスの良い構図を作るコツ

- 三角構図 → 安定感を出したいときに最適。

- X型構図 → ダイナミックな動きを生み出す。

- 放射線構図 → 主題に視線を集めやすい。

- 中央配置構図 → 静的で落ち着いた印象を与えられる。

よくある構図の失敗例と改善方法

- 主題が中央に寄りすぎる → 三分割構図や黄金分割構図を活用し、バランスを調整。

- 視線誘導がうまくいかない → 明暗のコントラスト(明暗差)を強調し、視線を集める。

- 余白がないため画面が窮屈になる → 適度なスペースを確保し、奥行きを出す。

鉛筆画の構図を活かすおすすめな練習法

- エスキース(下絵)で構図を試す → 小さなエスキースを複数描いて比較。

- 画像を使って構図を分析 → 優れた構図を観察し、自身の作品に応用。

- 限られた線と形で構図を作る練習 → シンプルな輪郭や陰影で構図を学ぶ。

構図を意識した鉛筆画は、表現の幅を広げ、より魅力的な作品を生み出します。基本原則を押さえつつ、バランスや視線誘導を工夫しながら、実践的な練習を重ねて自分らしい構図を見つけましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

構図を工夫することで、モノトーンならではの奥深い表現を最大限に活かしましょう。