こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

さて、鉛筆デッサンでコップを描くときには、質感や細部の描き分けは、作品のリアリティーを高める重要なポイントです。

この記事では、コップをモチーフにしたデッサンで特に注目したい光と影の使い方、表面の質感を効果的に描くコツ、初心者の人が注意すべきポイントを解説します。

また、実際にコップをデッサンする際の、ステップバイステップのアプローチもご紹介します。この記事を読んでいただくことで、リアルなコップのデッサンが楽しく描けるようになれるでしょう。

それでは、早速どうぞ!

コップをモチーフに選ぶメリットとその魅力

鉛筆デッサンにおいて、コップはシンプルながらも学びの多いモチーフです。形状の基本を理解するのに最適であり、初心者の人から上級者の人まで幅広いスキルレベルに対応できます。

本章では、コップをモチーフに選ぶ理由と、その魅力について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

シンプルな形状が初心者に適している理由

コップの形状は、基本的に円柱や楕円などのシンプルな構造で構成されています。このため、初心者の人でも形を捉えやすく、描く際のハードルが低いのが特徴です。

また、曲線や直線のバランスを取る練習にも最適であり、形がシンプルな分だけ、光と影の観察や表現に集中できるという利点もあります。

質感や光の表現を学べるモチーフ

コップには、ガラス、陶器、金属など多種多様な素材があります。これにより、それぞれの素材特有の質感や光の反射を鉛筆で表現する練習ができます。

同じ形状でも異なる質感を描き分けることで、観察力や技術が向上します。また、光がコップに映り込む様子を描くことで、立体感をリアルに表現するスキルも磨けます。

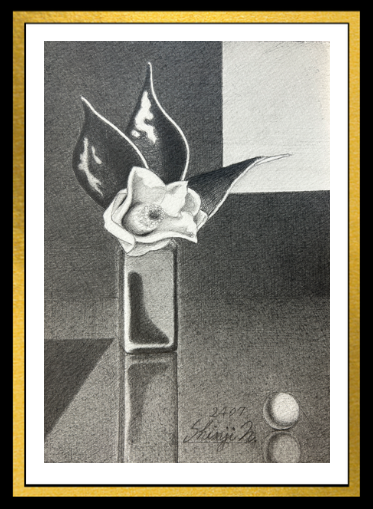

尚、ガラス製の製品には、空きビンなども含めて濃いトーンが走っている点が大きな特徴です。この特徴を見逃さないようにトーンをしっかり描き込むことが、ガラスの特性を表現するポイントです。次の筆者の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

初心者から上級者まで幅広く楽しめる魅力

コップは、初心者の人には基本的な形の練習として、上級者の人には質感や細部の描写を極める題材として挑戦できます。

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

例えば、シンプルな陶器のコップから、複雑な装飾が施されたガラスのコップまで、多様なアプローチが可能です。これにより、スキルアップに応じた課題を設定しやすい点も大きな魅力です。

コップをモチーフにすることで、基礎から応用まで幅広い技術を学べます。モノトーンの鉛筆だけで多彩な表現を楽しめるのも、鉛筆デッサンならではの醍醐味です。

質感をリアルに描くための光と影の基礎知識

鉛筆デッサンで質感をリアルに表現するには、光と影の理解が不可欠です。モノトーンで描く際には、色彩に頼らず明暗だけで素材感や立体感を表現する技術が求められます。

本章では、光と影を効果的に活用する基礎知識を解説します。

光源の位置を意識して描く重要性

光源の位置を明確にすることで、影の方向や形状が決まります。たとえば、コップを描く場合には、上や横からの光源によって反射光や影の状態も変わります。

光源を設定することで、描く対象の立体感を効果的に表現できます。最初に光源を意識して描く練習を重ねることが、リアリティーを高める基本です。

ハイライトと陰影のコントラストで質感を表現

質感をリアルに描くには、明るい部分(ハイライト)と暗い部分(シャドウ)のコントラスト(明暗差)をしっかりつけることが重要です。

たとえば、光沢のある金属製のコップでは、ハイライトが鮮明で強い反射が見られますが、このハイライトをより強調するためには、隣接する部分には特に濃いトーンが必要になります。

一方、マット(艶消し)な陶器の場合には、柔らかい陰影が特徴です。この違いを鉛筆の濃淡や筆圧で描き分けることで、素材特有の質感を表現できます。

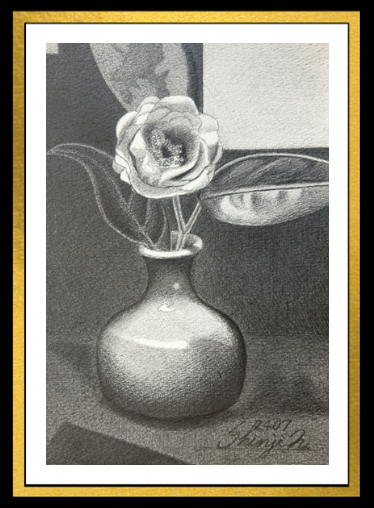

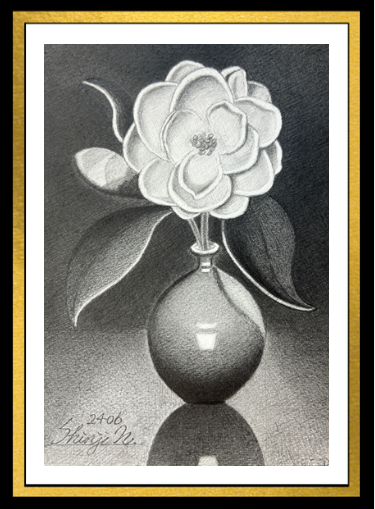

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

陶器のコップの質感では、上の画像の花瓶のような描き方も参考になるはずです。いろいろ試しながら練習することで、あなたの納得のいくコップの質感表現ができるようになれます。

中間調を活用して滑らかさを出す

光と影の間に存在する中間調は、滑らかな質感を生み出すための鍵です。モノトーンの鉛筆デッサンでは、中間調を丁寧に描くことで、硬い素材や柔らかい素材の違いを繊細に表現できます。

例えば、コップの丸みを描く際には、シャドウからハイライトにかけて徐々に明るさを変化させることで、立体感が強調できます。このグラデーションを意識することで、作品に深みを加えられます。

光と影の基礎を押さえることで、鉛筆デッサンの質感表現は大きく向上し、モノトーンでも、細かな陰影の描写がリアルな作品を生む鍵となります。

初心者の人から経験者の人まで、光と影の使い方を磨くことで、より魅力的な作品を生み出すことができるでしょう。

細部を描き分けるための鉛筆の使い方とテクニック

鉛筆デッサンでリアルな作品を仕上げるためには、細部の描き分けが欠かせません。モノトーンのデッサンでは、限られた道具で質感やディテール(詳細)を描き分ける技術が必要です。

本章では、細部を効果的に描くための鉛筆の使い方とテクニックを解説します。

鉛筆の角度と持ち方で線のバリエーションを出す

鉛筆の角度や持ち方を変えることで、線の太さや濃さを調整できます。例えば、鉛筆を寝かせ気味にして使用すると、柔らかい陰影を描ける一方で、鉛筆を立てて握るとシャープな線を描くことができます。

細かい模様やテクスチャー(質感)を描く際には、H系統の硬い鉛筆で筆圧を軽く細い線を重ねることで、繊細な表現も可能になります。

ストロークの方向性を工夫して質感を表現

細部を描き分ける際、ストローク(※)の方向性が質感に影響を与えます。例えば、ガラスのコップの滑らかさを表現するは、表面の曲線に沿ったストロークを使うと効果的です。

一方、陶器のざらついた質感を描きたい場合には、不規則な方向の短い線を重ねることでリアルさを強調できます。このように、素材や形状に合わせてストロークを工夫することがポイントです。

※ ストロークとは、画面に対して腕を振るって鉛筆を動かすような、運動感のある線のことです。

練り消しゴムを活用してディテールを引き出す

細部の明るい部分や、ハイライトを描くには、練り消しゴムも効果的に使いましょう。

例えば、コップの縁に光が反射している部分を描く際は、最初にコップ全体にHB等の鉛筆で優しく軽く薄く影をつけてから、練り消しゴムで拭き取ることで、ハイライトの当たりをつけることができます。

そして、その後はそれぞれの部分へ必要とするトーンを入れていくことで、仕上がりへと向かえます。また、細い線や微細な模様を際立たせるためにも、練り消しゴムは活用できます。筆者はこのように、練り消しゴムを効果的に使って描くことが多いです。

これらのテクニックを駆使することで、鉛筆デッサンで細部をリアルに描き分けることが可能になります。

モノトーンの制約を活かしながら、質感やディテール(詳細)にこだわった作品を目指しましょう。細部にまで目を向けることで、完成度の高いデッサンが実現します。

初心者が挑戦する際の失敗を防ぐポイント

鉛筆デッサンで、初心者の人が効率的に上達するためには、事前に陥りやすい失敗を知っておくことが重要であり、モノトーンの鉛筆だけで描くことは、光と影、構図、細部の表現に焦点を当てる必要があります。

本章では、初心者の人が陥りやすい失敗とその防ぎ方を解説します。

光と影のバランスを見誤らない

初心者の人が、よくしてしまいがちな誤りの一つが、光と影のコントラスト(明暗差)が弱いことです。全体的に淡いトーンで仕上げてしまうと、立体感が強調できません。

これを防ぐには、まず明暗の差を明確にすることを意識しましょう。影を思い切って濃くすることで、作品全体にメリハリが生まれます。

また、ハイライトをしっかりと作ることで、素材感が引き立ちますが、ハイライトを引き立てるためにも、隣接するトーンには濃いトーンが必要になるということです。

モチーフの形を正確に捉える

初心者の人は、モチーフの形を正確に捉えられず、歪んだデッサンになりがちです。特に円柱や、横から見た場合の、楕円形のコップの飲み口を描く際には、角度や比率を間違えることが多いものです。

これを防ぐには、デッサンを始める前に輪郭を軽くスケッチし、全体のバランスを確認する習慣をつけましょう。できれば、「これで輪郭線はできた」と思えましたら、その時点で一旦休憩を入れましょう。

休憩をはさんで、改めて少し離れれた場所からも作品を「点検」してみると、制作時の画面に接近していた時では確認できない複数の点で、修整点が見えてくるものです。

筆者もいまだに、このようにして画面を「点検」していますが、毎回この時点での見直しによって、2~3ヶ所の修整点が見つかります。^^

このひと手間を惜しんで描き進んでしまうと、その先で矛盾点に行き当たっても、修整しづらいことになってしまい、仮に修整できても「画面が汚れる」ことにもなりかねませんので、早い段階での「点検」は重要です。

描き込み過ぎて全体が重たくならないようにする

細部を追求するあまり、全体のバランスが失われるのも、初心者の人にありがちな誤りです。特に、一部分を濃く描き過ぎて、他の部分と調和が取れなくなるケースは多いものです。

これを防ぐには、最初に全体の輪郭とトーンを軽く整え、その後全体的に、一番濃いところから順番に描き込む手順を守りましょう。また、適宜遠くから作品を確認して、全体のバランスを意識することが大切です。

初心者の人が失敗を防ぐポイントを押さえることで、鉛筆デッサンのスキルは大きく向上します。モノトーンの鉛筆で描く際には、これらの基本を意識して練習を続けることで、より完成度の高い作品を生み出せるようになれるでしょう。

コップのデッサンをより美しく仕上げるステップバイステップガイド

鉛筆デッサンでコップを描く際は、美しく仕上げるために適切な手順を踏むことが重要です。モノトーンの鉛筆を使うからこそ、構図、質感、光と影を工夫して完成度を高めましょう。

本章では、初心者の人でも実践できるステップバイステップのガイドを紹介します。

構図を研究すべき理由とは

あなたが初めて鉛筆デッサンに取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも重要なのは、あなたが楽しんで鉛筆デッサンを描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば作品の魅力をより一層引き出す技術である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする」作品に仕上げるための重要なノウハウと言えます。

構図と聞くと、何か難しいことのように聞こえるかもしれませんが、簡単なものもたくさんありますので、構図のたくさん載っている本を一冊購入しましょう。

構図の選択は、鉛筆デッサンを成功させるためには重要な要素なので、各種構図の種類や技術を学び、継続的な練習と自身の感性を磨くことが重要になります。それは同時に、他の作家の構図の使い方を研究することにも通じてきます。

このように構図を導入できることによって、あなたの作品には観てくださる人へ「あなたの感動や強調」を伝えられることにつながります。

そして、そのような魅力的な構成の作品に仕上げることができるようになれば、「公募展への出品」も現実的になってきます。

構図の導入は、簡単なものから順番にあなたの描きたいモチーフを組み合わせることで、次から次へとイメージが「汲めども尽きぬ泉のように」湧きあがり、モチベーションアップにもつながるでしょう。^^

構図は、あなたが制作する画面において、画面全体をバランスよく使い切り、あなたの感動や強調したいモチーフ(ここではコップ)を「より魅力的に見せるための配置」ともいえます。

内容について関心のある人は、この記事の最終部分に構図に関する関連記事である、「鉛筆デッサンで初心者が風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」を掲載してありますので参照してください。

ステップ1 – 構図を決めて輪郭を描く

あなたが描くことに慣れて来た時の、最初のステップは、構図を決めることです。コップを置く角度や背景との位置関係を考え、画面全体でバランスを取ります。

具体的な一例では、次の画像のように画面の縦横には、それぞれ2つづつ黄金分割線を得ることができます。

-220609.png)

黄金分割は、実際の画面を測って÷1.618で得られた寸法を画面の上下左右から分割した線です(⑦⑧⑤⑥)。そして、この4本の線の交点(もっとも注意を惹きつけられるポイント)であるFEIJには、あなたの制作するモチーフの主役を配置しましょう。

尚、黄金分割構図基本線には、画面の縦横の2分割線と対角線も2つ入っています。それらも、複数のモチーフを使う場合には、観てくださる人の視線を誘導するために有効活用できます。

ここでは、例えばテーブルの高さを⑧にして、コップを⑤や⑥の線が中心になるようにコップを配置します。画面上のB⑥F⑦で区切ることのできる部分を「抜け」にすることで、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」も解消できます。A⑤E⑦も同じように使えます。

ただし、絵画の画面上の左は過去を、右側は未来を暗示しますので、あなたの制作意図に沿った方を「抜け」として使うようにしましょう。次の筆者の作品を参照してください。

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

次に、薄い線でコップの輪郭をスケッチします。この段階では、形を正確に捉えることに集中し、細部にこだわり過ぎないようにしましょう。特にモチーフを横から見た際の楕円形の縁や、底の曲線は立体感に直結する重要な要素です。

ステップ2 – 光と影で立体感を強調する

次に、光源の位置を確認し、光と影を描き加えていきます。コップの明るい部分(ハイライト)と影の濃淡を意識して、全体の明暗バランスを整えましょう。

このとき、鉛筆の濃さや筆圧を調整しながら、徐々にグラデーション(階調)を増やしていくと、リアルな立体感が生まれます。特に、コップの内側や底にできる影を丁寧に描き込むことで、深みを出すことができます。

ステップ3 – 細部を整えて仕上げる

最後に、コップの質感やディテール(詳細)を描き加えます。例えば、光沢のある表面には鮮明なハイライトを描き、陶器のマットな表面には柔らかな陰影を追加します。

また、練り消しゴムを使って光の反射を表現することで、リアリティーが一段と増します。全体を遠目で確認し、濃淡のバランスを調整して完成です。

尚、コップが接地している部分には特に濃いトーンを使うことによって、「安定感」を表現できます。逆に、この接地部分のトーンが足りない場合には、「不安定」な印象の作品になってしまうので注意が必要です。

このステップバイステップガイドを参考にすれば、初心者の人でもコップのデッサンを美しく仕上げることができます。モノトーンの鉛筆だけで繊細な表現を楽しみながら、デッサン技術を向上させましょう。

まとめ

鉛筆デッサンでコップを描く際には、モチーフの特性を理解し、適切な技術を使うことで美しい作品に仕上げることができます。

以下では、これまでの内容を踏まえた重要ポイントを箇条書きにまとめ、初心者の人から経験者の人まで参考にできる実践的なガイドをお届けします。

コップデッサンの基本的なポイント

形を正確に捉える

- 横から見た場合の、楕円形の縁や底部の曲線は立体感を左右する重要な部分です。輪郭スケッチの段階で正確さを追求しましょう。

光と影の観察と表現

- 光源を意識してハイライトとシャドウを明確に描き、全体の立体感を強調します。

- 光沢やマット(艶消し)な質感の違いを濃淡で描き分けましょう。

作品を美しく仕上げるテクニック

鉛筆の使い方を工夫する

- 鉛筆の角度や持ち方を変えることで、線の太さや濃さを調整し、質感をリアルに表現します。

- 筆圧を軽くして柔らかい陰影を作る、練り消しゴムは、全体に優しく軽いトーンを乗せた後で、ハイライト部分を拭きとることによって描きやすさが増します。

構図と全体のバランスを意識する

- コップを画面内で効果的に配置し、背景との関係性を考慮します。

- 描き込む前に全体のトーンを整え、作品全体の調和を保つことを心がけます。

初心者が避けるべき失敗とその対策

光と影のコントラスト(明暗差)が不足

- 明暗の差を明確にし、影をしっかり濃く描くことでリアリティーを高めます。ハイライトをより一層引き立てるためにも、濃いトーンは必要になるということです。

細部にこだわり過ぎて全体のバランスが崩れる

- 描き込みすぎず、定期的に遠目から全体を確認する習慣をつけましょう。

鉛筆デッサンでコップを描くことは、基本的な技術を学ぶ絶好の機会です。モノトーンの鉛筆で形状、光と影、質感を描き分ける技術を磨くことで、リアルで魅力的な作品が仕上がります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

コップに取り組むことは、初心者の人はもちろん、経験者にもオススメのモチーフと言えるでしょう。