こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

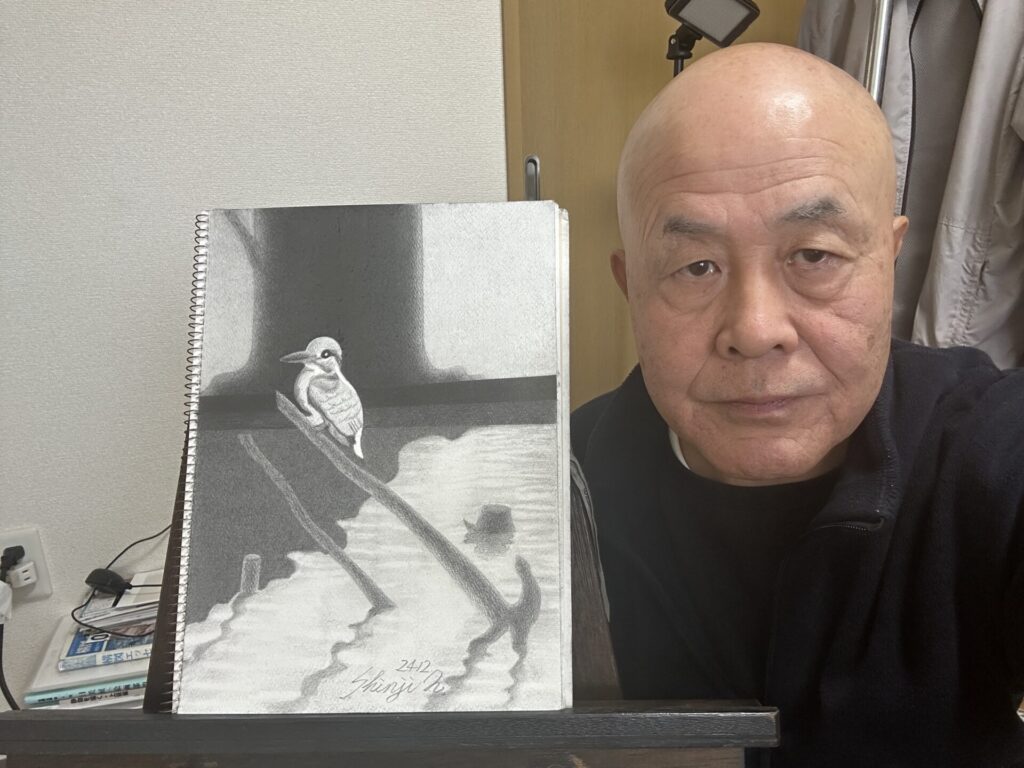

筆者近影 作品「黄昏」と共に

さて、鉛筆デッサンを始めたい初心者の人にとって、適切な参考書選びは大切な第一歩です。この記事では、初心者の人でも簡単に選べる本の特徴や、効率的にスキルを磨くための活用ポイントを解説します。

さらに、実践的なテクニックを学べるオススメの本もご紹介します。初心者の人でも無理なくスタートし、鉛筆デッサンの基礎をしっかり身につけたい人にぴったりの内容です。自身に合った本を見つけて、描く楽しさを味わいましょう。

それでは、早速どうぞ!

初心者が読むべき鉛筆デッサンの本を選ぶコツ

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを始めるときに重要なのは、適切な本を選ぶことです。本の内容や構成が初心者の人にとってわかりやすいかどうかで、学習の効果が大きく変わります。

本章では、本を選ぶ際の具体的なコツを3つのポイントに分けて解説します。

シンプルな構成と視覚的な説明が充実している本を選ぶ

初心者の人にとって難しいのは、文字だけでデッサン技術を理解することです。解説に加えて、実際のデッサン例やプロセスが豊富に掲載されている本を選ぶと、視覚的に学びやすくなります。

また、ステップバイステップの構成で進められる内容であれば、自身の進捗を確認しながら学べるので安心です。

モチーフの種類とテーマが豊富な本を選ぶ

鉛筆デッサンの基本を身につけるには、多様なモチーフを描く練習が必要です。初心者の人向けの本の中でも、静物画、風景画、人物画、動物画といったさまざまなテーマを扱ったものを選ぶことで、幅広いスキルを効率的に習得できます。

特に、モノトーンでの質感や陰影の描き分けにフォーカスしている本は貴重です。

読者レビューや評価も参考にする

選んだ本が、初心者の人に本当に役立つかどうかを確認するためにも、読者のレビューや評価をチェックしましょう。

他の初学者がどのような感想を持っているか、どんな点で役に立ったかを知ることで、自身に合った一冊を見つける確率が高まります。また、専門家の推薦やランキングに登場する本も信頼できます。

初心者の人にとって鉛筆デッサンの第一歩は、本を選ぶところから始まります。自身のペースで学べる内容かどうか、モノトーンの技術をしっかり学べるかどうかを基準に、本を選んでください。

鉛筆デッサンを始めるための基礎が学べるおすすめの本

第1回個展出品作品 ノスリ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンの世界に足を踏み入れるには、基礎をしっかり学べる本を手に取ることが重要です。モノトーンの鉛筆を使った表現に特化した内容が含まれる本を選ぶと、基本的な技術を習得しやすくなります。

本章では、初心者の人が基礎を学ぶために役立つオススメの本の特徴を説明します。

モノトーンの陰影を学べる章がある本

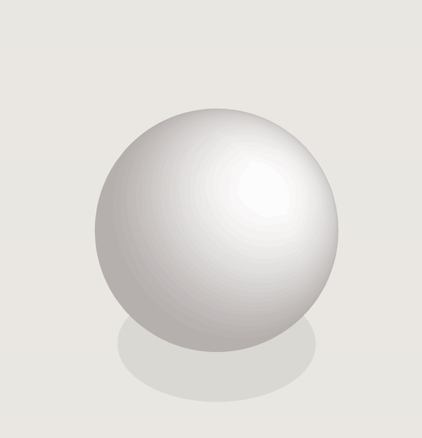

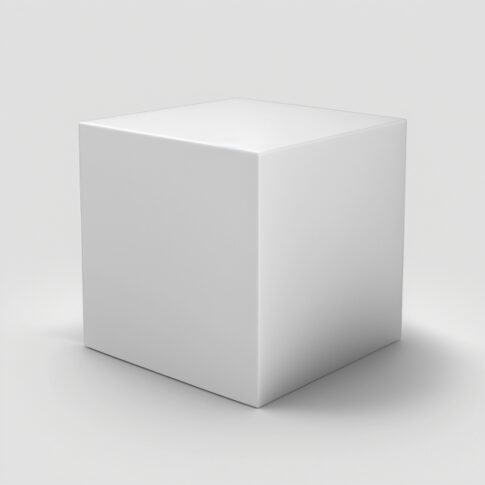

鉛筆デッサンの基礎で欠かせないのは、陰影の付け方や濃淡の調整です。オススメの本には、影をつけるプロセスや光の方向による陰影の変化が詳細に解説されているものが良いです。

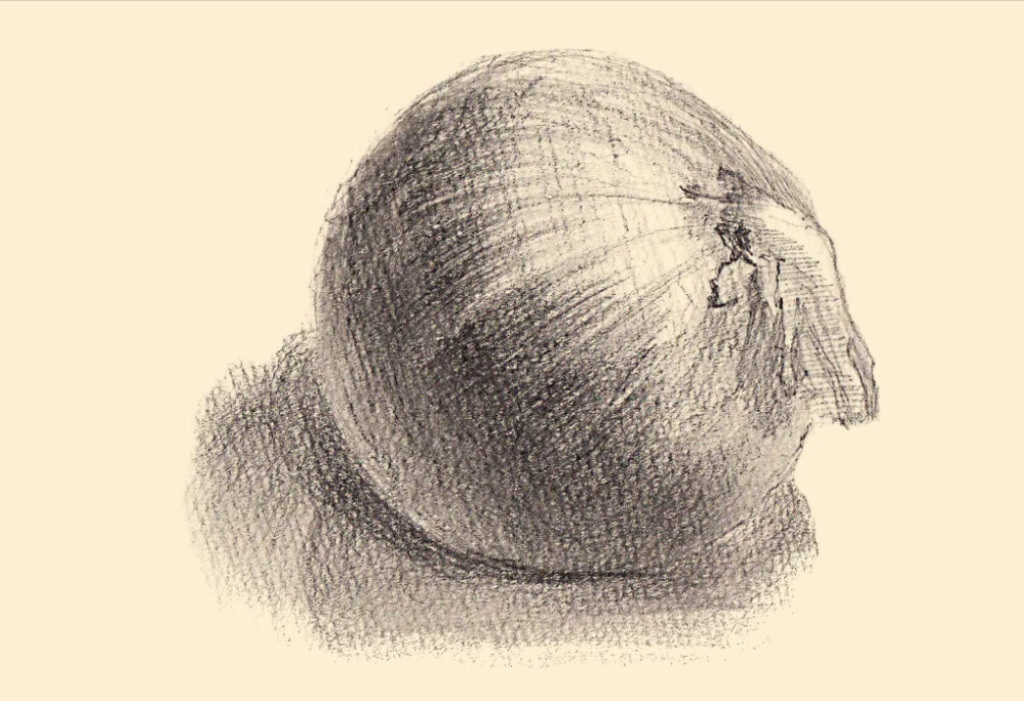

特に、球体や立方体などシンプルな形状を使った練習例が含まれている本は、初心者の人にとって理解しやすいでしょう。球体の学習は、次のような作品へと発展できます。

実践的な練習問題が豊富な本

基礎を学ぶためには、単に読むだけでなく、手を動かして練習することが不可欠です。実践的な練習問題が豊富に含まれている本を選ぶことで、基礎技術を確実に自身のものにできます。

例えば、簡単なモチーフを描く練習課題や、陰影をつける練習に特化したセクションがある本はオススメです。

理論と実践をバランスよく解説した本

理論だけではなく、具体的なデッサンのプロセスがバランスよく解説されている本を選びましょう。

例えば、「モチーフの観察方法」「輪郭線の描き方」「陰影のつけ方」といった基本ステップが、初心者の人にも分かりやすく整理されている本は、学びの効率を高めてくれます。

モノトーンの鉛筆デッサンにおける基礎を学べる本は、初心者の人にとって重要な学習ツールです。

本を活用してデッサン技術を効率的に向上させる方法

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンの技術を効率的に向上させるには、ただ本を読むだけでなく、内容を活用して実践することが重要です。本を効果的に使う方法を知ることで、短期間でスキルを高めることができます。

本章では、初心者の人から中級者の人に向けて、モノトーンのデッサン制作に役立つ活用方法を3つのポイントにまとめてご紹介します。

本の内容を小分けにして練習プランを立てる

本を読む際には、一度に全てを学ぼうとせず、章ごとに学習目標を設定しましょう。例えば、「今日は陰影のつけ方を学ぶ」「次回は質感表現の練習をする」といったように、本の内容を小分けにして取り組むことで、効率よく理解を深めることができます。

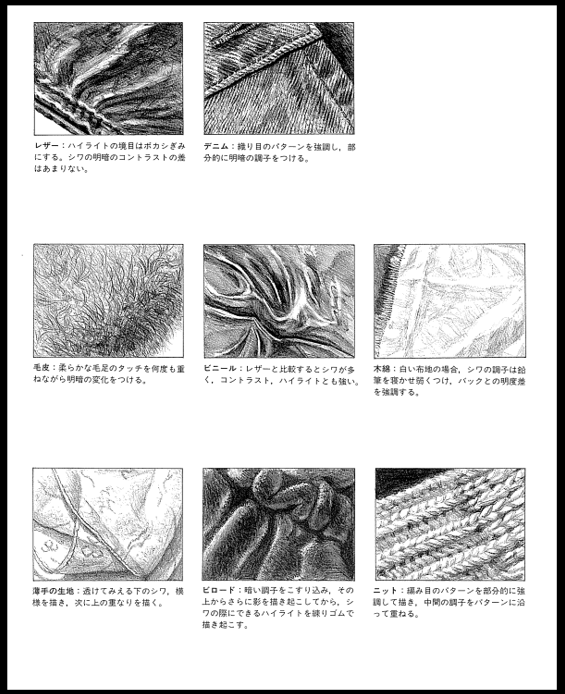

質感表現では、次の画像も参照してください。

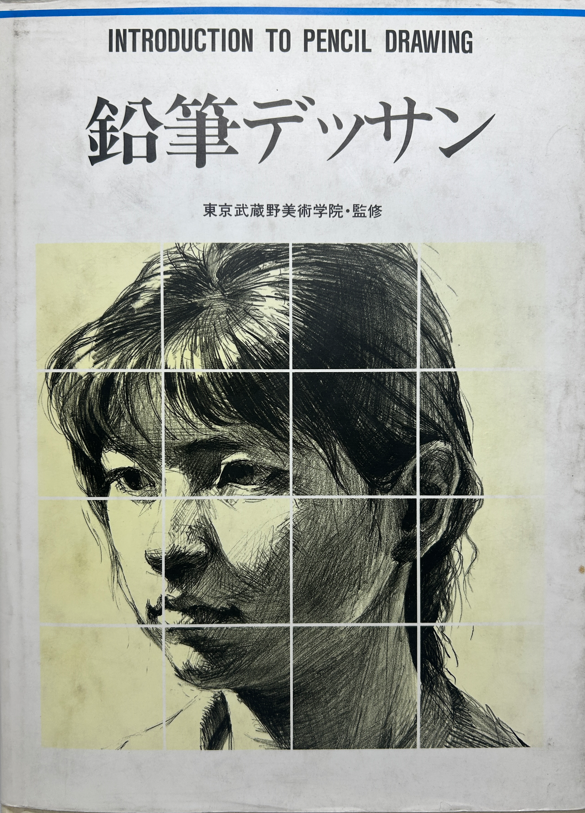

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

また、各章ごとに本に記載された練習課題を行うことで、知識を実践に落とし込むことができます。

本の中の作品例を模写して観察力を高める

デッサン技術を向上させるためには、作品例の模写が効果的です。

本に掲載されているプロの作品や練習例を模写することで、形や光のとらえ方、陰影の表現方法を観察しながら学ぶことができます。

このプロセスを繰り返すことで、目で見て脳で判断して手を動かすという、一連の連携がスムーズになり実践力が向上します。つまり、デッサンは脳のトレーニングともいえるわけです。

本の内容を応用して自身の作品に取り入れる

本で学んだテクニックをそのまま練習に使うだけでなく、自身の作品に応用することでスキルを一段階上げることができます。

例えば、陰影の付け方や構図(※)のアイデアなど、本で得た知識を参考にしながら独自の作品に適用してみましょう。これにより、自分らしい表現スタイルを見つけることができます。

※構図につきましては、この記事の最終部分に掲載してる関連記事で、簡単な構図の取り込み方の基本が学習できますので、関心のある人は参照してください。

本を活用してデッサン技術を効率的に向上させるためには、計画的な練習と実践が不可欠です。紹介しました3つの方法を参考に、本を最大限に活用してスキルを磨き、モノトーンの世界で自身の表現を極めていきましょう!

初心者向け鉛筆デッサンの参考書を選ぶ際の留意点5個

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを始める初心者の人にとって、参考書は重要な学習ツールです。特にモノトーンの鉛筆画に焦点を当てた内容が豊富な本を選ぶことで、基礎から応用まで効率よく学ぶことができます。

本章では、初心者の人にオススメの参考書を選ぶ際のポイントを解説しながら、選定基準に合ったベスト5の特徴を紹介します。

ビジュアル解説が豊富でわかりやすい本

初心者の人にとって、文章だけの説明では理解が難しいことが多いです。ビジュアル解説が充実している本は、プロセスや技法を直感的に学ぶことができるため、挫折しにくくなれます。^^

特に陰影の付け方や立体感の表現を丁寧に解説している本は、モノトーンのデッサンに適しています。

基礎練習課題が具体的に記載されている本

初心者の人が基礎を習得するためには、実践的な課題が不可欠です。参考書の中で、球体や立方体など基本形状の練習課題や、簡単なモチーフを描くステップが細かく記載されているものは特にオススメです。

課題に取り組むことで、鉛筆の使い方や陰影の付け方が自然と身につきます。

モノトーンの表現に特化したテクニックが学べる本

モノトーンのデッサンを基礎から学ぶのであれば、光と影、質感の描き分け、グラデーション(階調)表現などに重点を置いた本が理想的です。

特に、鉛筆の濃さや筆圧の違いによる効果を具体的に解説している本は、初心者の人にとって役立つ一冊となるでしょう。

初心者にやさしい構成でモチベーションを維持できる本

初心者の人向けの参考書では、難易度が徐々に上がる構成が重要です。最初は簡単な形状や基本的な陰影から始まり、少しずつ複雑なモチーフに挑戦できる内容の本を選ぶと、無理なく技術を身につけられます。

また、読者の成功体験を促すような「ここまでできたら次へ進む」というガイドがある本は、モチベーションの維持にもつながります。

実際の作品制作に役立つ応用テクニックが載っている本

基礎だけでなく、応用技術が記載されている本もオススメです。例えば、風景や人物のリアルな描写に特化したセクションや、作品全体の構成を考えるためのコツが含まれている本は、初心者が次のステップに進むための足がかりになります。

応用的な内容が含まれていると、デッサンの幅が広がり、自身の作品に自信を持てるようになれます。

参考書選びは、初心者の人の学習効率を大きく左右します。視覚的な学びや実践的な練習課題を通じて、基礎技術をしっかり身につけましょう。

モノトーンの世界を楽しみながら、自身の成長を感じられる理想的な参考書に出会うことが、デッサン技術向上への第一歩です!

選んだ本でスキルを磨く!具体的な練習プラン

遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンのスキルを向上させるには、選んだ本を活用し、効果的な練習プランを立てることが重要です。本をただ読むだけではなく、実践に結びつける方法を工夫することで、効率よく技術を磨けます。

本章では、モノトーンの鉛筆デッサンを前提に、具体的な練習プランの立て方を紹介します。

毎日の短時間練習で基礎を固める

デッサン技術は、継続的な練習によって身につきます。最初のステップとして、本の中から基本的な練習課題を選び、1日15〜30分を目安に取り組みましょう。

例えば、球体や立方体などの形状を使って、陰影の付け方や立体感を表現する練習を繰り返すことで、基礎スキルが確実に身につきます。

ステップアップ形式で進める練習方法

本の構成を活用し、簡単な課題から徐々に難易度の高い課題へ進めるステップアップ形式を採用しましょう。

例えば、最初は単純な形状やモチーフを描くことから始め、次に複雑な静物や風景の描写に挑戦します。この方法を取ることで、自身のスキルレベルを把握しつつ無理なく成長できます。少し練習すれば、次のような作品も描けるようになれるでしょう。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

自身の作品をレビュー(批評)する時間を設ける

練習を終えた後は、自身の描いた作品を振り返る時間を設けましょう。本に記載されている完成例と比較し、改善点や成功した点を見つけることで、次の練習に活かすことができます。

また、本に書かれている「よくある失敗例」などを参考にすると、自身の課題を具体的に把握できるでしょう。

選んだ本を最大限に活用し、具体的な練習プランを立てることで、鉛筆デッサンのスキルを効率的に向上させることができます。

毎日の小さな努力が、モノトーンの美しい世界を描き出す大きな力となります。ぜひ、楽しみながらスキルアップを目指してください!

まとめ

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを始めたい初心者の人へ、これまで紹介しました内容をもとに、効率的にスキルを伸ばすためのポイントを以下にまとめました。

モノトーンの魅力を最大限に引き出すために、ぜひ参考にしてください。

適切な参考書を選ぶ

- 基礎を固める本:陰影や構図の基本を学べる内容が充実したものを選びましょう。

- 視覚的な解説が豊富な本:ステップバイステップの例や練習問題が掲載されている本がオススメです。

- レビューや評価を確認:他の初学者の声を参考に、自身に合った一冊を見つけましょう。

本を活用した具体的な練習方法

- 毎日の短時間練習:1日15分から30分の基礎練習を習慣化する。

- ステップアップ形式で学ぶ:簡単な課題から複雑な課題へ段階的に進む。

- 自身の作品をレビュー(批評):本の完成例と比較して改善点を見つける。

モノトーンの表現に特化した技術を学ぶ

- 光と影の使い方:立体感や陰影を的確に表現するテクニックを磨く。

- 質感表現の練習:金属、布、木材など、異なる素材感を描き分ける方法を身につける。

- 応用的な作品制作:本で学んだ内容を自身のオリジナル作品に取り入れる。

具体的な本の紹介

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンのスキルの向上には、適切な本の選択と効果的な練習が欠かせません。今回のポイントを実践することで、基礎から応用までの技術をしっかりと習得できるはずです。

鉛筆デッサン初心者の人にオススメの参考書を6冊ご紹介します。これらの書籍は、モノトーンの鉛筆による制作を前提としており、基礎から応用まで幅広く学べる内容となっています。

1.(美術解剖学を基礎にした)動物デッサンの基本 宮永美知子 著

東京藝術大学の現役学生たちが執筆した、デッサンの入門書です。

2.(いちばんていねいな)基本のデッサン 小椋芳子 著

デッサン対象の色合いや質感の表現方法を詳しく解説しており、手に入りやすい素材で実 践できる点が魅力です。

3.(イチバン親切な)デッサン教科書 上田耕造 著

デッサンの基本から人体の構造まで、プロが教える内容を網羅した一冊です。

4.鉛筆一本ではじめる光と影の描き方 ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute 著

絵を描くための手順が丁寧に示されており、陰影の付け方を学ぶのに最適です。

5.鉛筆デッサン基本の「き」 角丸つぶら 著

初心者の人でもこの本通りに練習することで、少しずつ上達する過程が実感できます。

6.(東京武蔵野美術学院・監修) 鉛筆デッサン

筆者が現在も参考にしている本です。もう購入してから30年も経過していますが、2025年1月現在でも、ネットで探せば購入できます(中古品)。

これらの書籍を活用して、鉛筆デッサンの基礎をしっかりと身につけ、モノトーンの世界での表現力を高めてください。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

内容の充実度や構成の分かりやすさに注目して、自身に合った一冊を見つけましょう。その本が、あなたの鉛筆デッサンの技術をステップアップさせる第一歩となるはずです!