こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「黄昏」と共に

さて、鉛筆画で風景を描きたいけれど、木がうまく描けないと悩んでいませんか?木々は風景デッサンに欠かせないモチーフですが、その形や陰影をリアルに表現するにはちょっとしたコツが必要です。

この記事では、初心者の人でも簡単に美しい木が描ける基本テクニックを解説します。枝や葉の細部までリアルに描くポイントや、木の種類に応じた描き分け方、光と影を活かした立体感の出し方など、実用的なアドバイスが満載です。

それでは、早速見ていきましょう!

初心者が知っておきたい木の基本構造と描き方

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

木を描く際に重要なのは、全体の構造を正しく理解し、各部分の特徴を捉えることです。特に初心者の人は、枝や幹、葉のバランスを意識して描くことで、リアルな仕上がりが期待できます。

本章では、モノトーンの鉛筆で木を描く基本的なステップを解説します。

木の全体構造を捉えるデッサンのコツ

まず、木を描く際には、全体の形を大まかに捉えることが大切です。幹、枝、葉をそれぞれのパーツに分けて考えると描きやすくなります。

幹は上下の太さを意識しながら、根元が太くなるように描き、枝は自然な流れを感じさせる曲線を用います。この段階では細かいディテール(詳細)は描かず、全体のバランスを優先してください。

幹と枝のテクスチャー(質感)を表現する方法

幹や枝の質感を鉛筆でリアルに描くには、陰影を効果的に活用しましょう。幹の木目や割れ目は、濃淡のグラデーションを用いて表現します。

幹の片側に影を作ることで、立体感が生まれます。枝に関しては、太さや方向を変えながら、自然なランダムさを意識するのがポイントです。

葉の配置と密度を調整する描き方

葉を描くときは、全ての葉を詳細に描く必要はありません。遠景では、密集した形をぼかして表現し、前景では葉のディテール(詳細)を描き込むと良いでしょう。また、葉の方向や重なり具合をランダムに配置することで、自然な仕上がりを目指せます。

初心者の人が木を描く際には、細部に集中しすぎず、全体のバランスと光と影を活用した陰影表現を意識することが重要です。この基本を習得すれば、モノトーンの鉛筆だけでリアルな木を描けるようになれます。

特徴を掴んだ効果的な描き方とは、あなたが見ている風景の中で「特に感動している部分や、強調したい部分」を詳細に描き、それ以外の部分は「意図的に手を抜く」ことで、あなたの「特に感動している部分や、強調したい部分」を引き立てることができます。

初心者の人の場合には、とかく「すべての部分を克明に」描こうとする傾向が強いものですが、たとえすべての部分が良く描けていても、観てくださる人の立場からすると「何が言いたいのかよく分からない作品」と言われてしまうことがあります。

つまり、我々「描き手」の意図する主体となるテーマを画面の中ではっきりと示せなければ、出来上がりが見映えの乏しい、ただの「しっかり描きました」というだけの作品になってしまいます。例えば次の筆者の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

この作品では、手前から道路が続いて少し坂をのぼり、たどり着いた交差した道路の部分が一番見せたい部分なので、その手前の左側にある木々には「何となくわかる程度」の描き込みしかしていません。

もしも、この木々の部分を克明に描き込んでいたとすると、観てくださる人々の視線をその細かく克明に描き込んだ部分へと引き寄せてしまうからです。我々人間の目は、細かい柄や模様のある部分を注目してしまう習性があるのです。

ですから、あなたが作品の中で感動や強調を伝えたい部分を引き立てたい場合には、その部分をしっかりと詳細に描き込み、それ以外には、観てくださる人の目を引き寄せないように省略するということなのです。

もっと言うと、風景を描いていて、その中心的に描く場所に「電柱や電線」があったとすると、意図的にそれらを削除して制作することも、多くの画家は当たり前に行っています。

これをデフォルメと呼び、削除・修整・拡大・縮小・つけたし・変形など、何でもありです。あなたが風景の中で、気に入った木々を描く場合には、それ以外の部分で「邪魔」なものがあれば、削除してしまっても良いのです。

または、「あなたの都合の良いように変更」しても何ら問題ありません。この後で構図の話にも触れていきますが、構図の主要な位置へあなたの気に入ったモチーフを置いて、向きなども都合の良いように調整して仕上げても良いのです。どうです?楽になったでしょう。^^

枝や葉のディテールを描く際のポイント

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画で枝や葉をリアルに描くには、細部への観察力と陰影の工夫が重要です。本章では、枝や葉の自然な形状や質感を表現するための具体的なポイントを紹介します。

これらのコツを活用することで、木全体のリアルさが格段に向上します。

枝の方向性と自然な曲線を描く方法

枝を描く際は、木の幹からどのように生えているかを観察し、その流れを鉛筆の動きで表現します。枝は直線的ではなく、微妙に曲がりくねった自然な曲線を描くことがポイントです。

また、枝の太さは幹に近い部分ほど太くなり、先端に行くほど細くなる特徴を意識しましょう。枝が交差する部分では影を加えることで、奥行きを強調することもできます。

葉の配置と光の表現

葉はランダムに見えますが、一定のパターンが存在します。まず、枝ごとに葉の付き方を観察し、全体の配置を大まかに描きます。

次に、筆圧を調整して、葉の影や光の反射を表現します。特に光が当たる部分では明るいハイライトを残し、影になる部分には濃いトーンを加えることで立体感が生まれます。

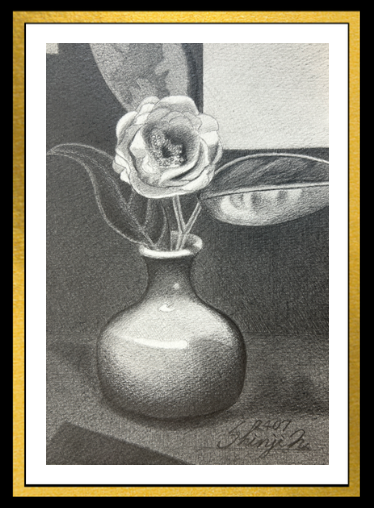

次の筆者の作品を参照してください。葉の光り具合では、こんな感じで描ければリアルな表現になります。

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

コツは、よく観察して、光と影の状態は光っているところを残して、それ以外の部分へはそれなりのトーンをよく観察して入れていくということですが、描きにくい場合には、別の手法もあります。

それは、仮に葉を一枚描く場合であれば、その葉全体に優しい軽いタッチのHB等によって全体を縦横斜めの4種類の線で面を埋めて、ハイライト部分を「練り消しゴムで抜く」方法もあります。

その後、トーンのある部分へはそれなりにトーンを入れていけば仕上げられます。この4種類の線による線の使い方を「クロスハッチング」と呼びますが、描きにくい方向の線はスケッチブックや紙側を90°回転させれば問題なく描き込めます。

葉の形状と質感を描き分けるテクニック

葉の形状や縁のギザギザ、さらには葉脈まで描き分けることでリアリティーが増します。ただし、全ての葉を詳細に描き込むのではなく、「目立つ部分だけ」を強調するのが効果的です。

遠景の葉はぼかして描き、前景の葉はしっかりと形を描くことで、視覚的なバランスが取れます。枝や葉を描く際には、全体のバランスを見ながら、細部までリアルさを追求することが大切です。

木の種類別に学ぶ描き分けのテクニック

国画会展 入選作品 誕生2015-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で木を描く際には、種類ごとの特徴を捉えることで、風景全体にリアリティーを加えることができます。

広葉樹や針葉樹のような基本的な木の違いを理解し、それぞれに適した描き分けのテクニックを身に付けましょう。本章では、モノトーンの鉛筆でその特徴を表現するための具体的な方法を解説します。

広葉樹を描くための基本ポイント

広葉樹(サクラ・ケヤキ・ブナなど)は、幹が太く、枝が複雑に分岐し、葉が密集しているのが特徴です。幹や枝を描く際には、滑らかな曲線を意識し、幹の根元から太く描いて徐々に細くしていきます。

桜の画像です

葉はランダムに重なり合うため、細部を描き込みすぎず、鉛筆の濃淡で葉の密度を表現しましょう。また、光が当たる部分を明るく残し、陰影を加えることで広葉樹特有の柔らかな質感を出せます。

針葉樹を描く際のコツ

針葉樹(マツ・スギなど)は、細長い幹と、針のように尖った葉が特徴です。幹は直線的で細めに描き、葉は規則的な形で上下に並ぶように表現します。葉を描く際には、短い線を何本も重ねて、針葉の密集感を再現するのがポイントです。

松の画像です

遠景の針葉樹では、全体をシルエットとして描くと効果的です。また、光が差し込む部分と影の部分をはっきり分けることで、立体感が際立ちます。

果樹や花木を表現するテクニック

梅の画像です

果樹やウメ、ハナミズキ、サクラ、ツバキ、コブシ、 モミジなどの花木(かぼく)は、幹や枝が細く、葉や花が目立つ特徴を持ちます。幹や枝は曲線を使って柔らかさを表現し、葉や花は軽やかで繊細なタッチを心がけます。

果実や花がついている場合には、その部分を鉛筆でしっかり描き込み、アクセントとして仕上げます。背景とのコントラストを調整して、果樹や花木が風景の中で引き立つよう工夫しましょう。

その際のコツは、仮に構図の黄金分割を使うのであれば、画面縦横の黄金分割の交点に目立たせたい主役の花を据えるということです。次の画像のEFIJの交点を上手に使いましょう。

-220609-1.png)

また、それ以外の黄金分割の交点に準主役を配置値するということです。構図については、この記事の最終部分に、関連記事「鉛筆デッサンで風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」が掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

木の種類によって描き方を変えることで、風景デッサンに深みを与えることができます。それぞれの特徴を観察し、適切な描写方法を取り入れて、モノトーンの鉛筆で表現の幅を広げてみてください。

光と影を使って木に立体感を与える方法

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で木にリアルな立体感を与えるためには、光と影の使い方が鍵となります。木全体の構造を把握し、光源を意識して描くことで、モノトーンでも深い奥行きを表現できます。

本章では、木の幹や枝、葉に適した光と影の使い方を解説します。

光源の位置を意識した陰影の配置

木に立体感を与える第一歩は、光源の位置を確認することです。例えば、左上から光が当たっている場合には、光が当たっている部分を明るく描き、反対側を濃く影をつけます。

幹では、曲面に沿ったグラデーション(階調)を意識し、滑らかな陰影を描くことで立体感が強調されます。葉や枝も同様に、光源に近い部分を明るくし、遠い部分に影をつけて自然なバランスを取ります。

尚、戸外で制作する場合には、太陽は動いているので影の付き方も変化してしまうことを考慮しましょう。できれば、最初の内は「画像」に基づいて制作することがオススメです。

幹と枝の陰影を効果的に描くテクニック

幹や枝の立体感を強調するには、木目や凹凸を表現することが重要です。鉛筆の濃淡を利用して、木目の方向に沿った短い線を描き込みます。

特に幹の根元や枝の付け根など、影が集まりやすい部分を濃くすることで、リアルな質感が生まれます。

また、枝の影が幹に落ちる部分や、枝同士が重なる部分にも細かな陰影を加えることで、奥行きを表現できます。

葉の光と影で奥行きを表現する方法

葉の立体感を出すには、鉛筆で濃淡を使い分けることがポイントです。葉が密集している部分は影を濃くし、光が当たる部分は薄いタッチで描きます。

遠くにある葉はぼかして描き、近くの葉はディテール(詳細)を強調することで、木全体に奥行きが生まれます。また、光が葉を透過してできる柔らかい影を描くことで、より自然な印象を与えることもできます。

光と影を巧みに使うことで、鉛筆画の木に驚くほどの立体感を与えることが可能になります。光源を意識し、陰影を適切に配置することで、シンプルなモノトーンの画材でもリアルな木の表現が楽しめます。

風景全体のバランスを考慮した木の配置術

鉛筆画で風景を描く際には、木の配置は全体の構図を決定づける重要な要素です。木の位置や大きさ、間隔を工夫することで、風景全体に調和と奥行きをもたらすことができます。

本章では、モノトーンの鉛筆で木を効果的に配置するための具体的なテクニックを解説します。

構図の基本ルールを活用した木の配置

風景全体のバランスを取るためには、構図(※)の基本ルールを活用することが重要です。特に「黄金分割」や「三分割」を意識して木を配置すると、視覚的に心地よい風景が完成します。

例えば、大きな木を画面の黄金分割線上に配置し、小さな木をその近くに追加することで、主題と補助要素のバランスを取ることができます。また、木を一直線に並べるのではなく、微妙にずらして配置することで自然な風景を演出します。

※構図については、繰り返しになりますが、この記事の最終部分に掲載している関連記事「鉛筆デッサンで風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」を参照してください。

前景、中景、遠景を意識した奥行きの作り方

木を描く際には、前景、中景、遠景を意識して配置することで奥行きが生まれます。前景の木は細部まで描き込み、中景では幹や枝を簡略化し、遠景ではシルエットや濃淡だけで描写します。具体的には、筆者の次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

このように描き分けることで、風景全体の立体感が強調されます。また、遠近法を活用して、遠くに配置した木を小さく描き、手前の木を大きく描くことで、広がりのある構図が完成します。

尚、画面深度を深めるテクニックをお伝えします。それは、前景を薄暗く、中景を暗く、遠景を明るくすることで、その効果を得られます。上の作品がまさにそのテクニックを使った作品です。

光と影の配置で風景の一体感を演出

木の配置だけでなく、光と影を組み合わせることで、風景全体に一体感を持たせることができます。例えば、光源の位置を固定し、木々が生み出す影の方向を統一することで、自然な雰囲気を作り出せます。

また、影を使って視線を誘導し、風景全体の焦点を明確にすることも有効です。木々の影が地面や他の木々に落ちる様子を描くことで、奥行きとリアリティーがさらに強調できます。次の筆者の作品を参照してください。

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

木の配置を工夫することで、風景全体のバランスが向上し、視覚的な魅力が高まります。構図や奥行き、光と影を意識して描くことで、モノトーンの鉛筆画でも印象的な風景を完成させることができます。

まとめ

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で風景の木々をリアルに表現するためには、基本的な構造の理解と光と影を使った陰影表現、さらに風景全体のバランスを意識した配置が重要です。以下にこれまでの内容を踏まえたポイントをまとめます。

木を描く際の基本ポイント

木の全体構造を把握する

- 幹、枝、葉をそれぞれのパーツに分けてデッサンする。

- 太い幹から細い枝への自然な流れを描く。

種類別の特徴を意識する

- 広葉樹は柔らかい質感と密集した葉を濃淡で表現。

- 針葉樹は規則的な針状の葉を短い線で描写。

- 花木や果樹は細部を繊細に描き、アクセントにする。

光と影を活用した立体感の表現

光源を意識する

光が当たる部分を明るく、影の部分を濃く描いて立体感を強調。

幹や枝の質感を描く

木目や凹凸を鉛筆の濃淡で表現し、影の位置を調整。

葉の奥行きを描く

前景の葉は詳細に、遠景の葉はぼかしてデッサンする。

風景全体のバランスを取るための木の配置

構図のルールを活用

- 黄金分割や三分割を用いて木をバランスよく配置。

- 木の大きさや間隔を変えることで自然な風景を演出。

奥行きを意識する

- 前景、中景、遠景の要素を区別して描く。

- 遠近法を使い、近くの木は大きくはっきりと描く、遠くの木は小さく薄く描く。

影を利用した一体感の演出

木々の影を統一して描き、風景全体に調和を持たせる。

鉛筆画で木を描くには、技術だけでなく、観察力や構成力も必要です。これらのポイントを実践し、モノトーンの鉛筆を最大限に活用して、風景にリアリティーと魅力を与えましょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-1-485x353.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

自然な曲線や陰影を活用して枝を描き、葉の配置や質感を工夫することで、木全体の完成度を高めることができます。これらのポイントを押さえ、鉛筆で活き活きとした木を表現してみましょう。