こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「呼んだ?-Ⅱ」と共に

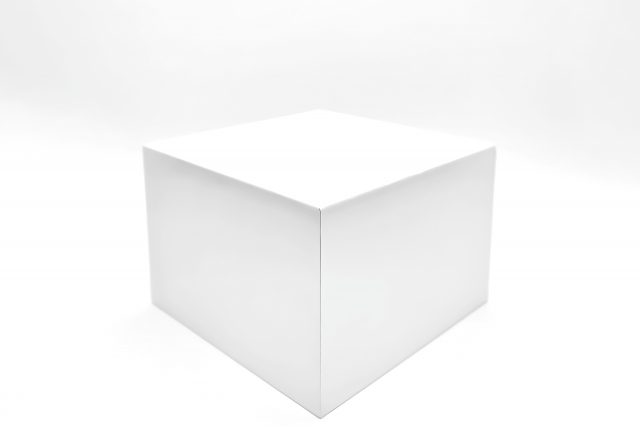

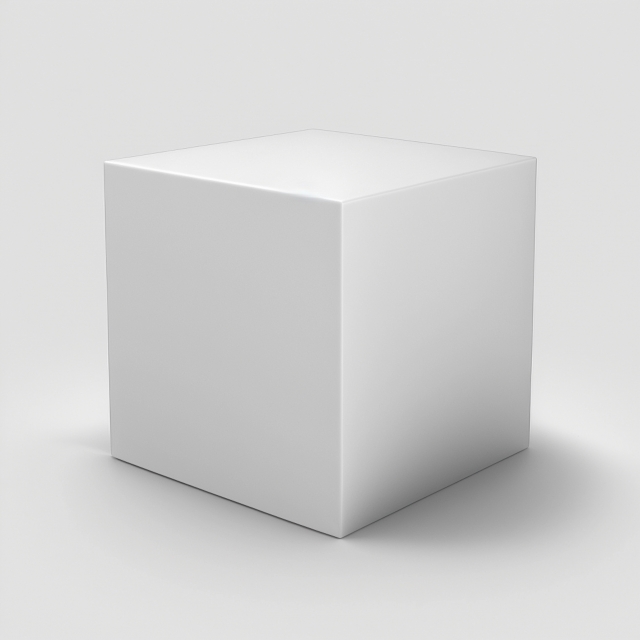

さて、鉛筆デッサンの基本となる立方体の描き方をマスターすれば、よりリアルな描写が可能になります。立体感を表現するには、線の描き方や陰影の付け方が重要です。

この記事では、初心者の人でも簡単にできる立方体の描き方を解説します。光と影の使い方、透視図法の基本、奥行きを持たせるコツなど、実践的なテクニックもご紹介します。

シンプルな立方体から始めて、応用力を高めましょう。鉛筆デッサンのスキルアップに役立つポイントを押さえて、確実に上達を目指してください。

それでは、早速見ていきましょう!

立方体を描く前に知っておくべき鉛筆デッサンの基本

立方体の鉛筆デッサンを始める前に、基本的な鉛筆デッサンのルールを理解することが大切です。立体感を適切に表現するためには、線の描き方や形の捉え方に加え、しっかりと光と影の状態を把握する必要があります。

特に鉛筆デッサンでは、モノトーンでの濃淡の表現が鍵となるため、基礎をしっかり押さえておくことで、よりリアルな鉛筆デッサンが可能になります。

本章では、立方体を描く前に身につけておくべき基本的なポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

形を正確に捉えるための観察力

鉛筆デッサンでは、モチーフの形を適切に認識することが第一歩です。立方体のような幾何学的な形状であっても、観る角度によっては形が変化します。

正面から見れば正方形に見えますが、視点が変わると台形や平行四辺形に見えることもあります。そのため、描く前にしっかりと観察し、どのような形状に観えるのかを分析することが大切です。

線の描き方と筆圧のコントロール

鉛筆デッサンでは、線の質が絵の印象を大きく左右します。立方体の輪郭線を描く際には、最初から強い線を描かずに、軽いタッチで下描きを行い、形が正確に取れたあとで徐々に線を強調するのがポイントです。

また、直線を描く際には手首を固定し、腕全体を使うことでブレを防ぎ、滑らかなラインを引くことができます。

光と影の基礎知識を押さえる

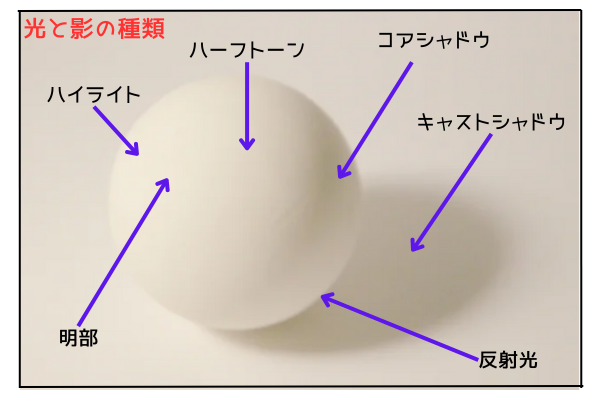

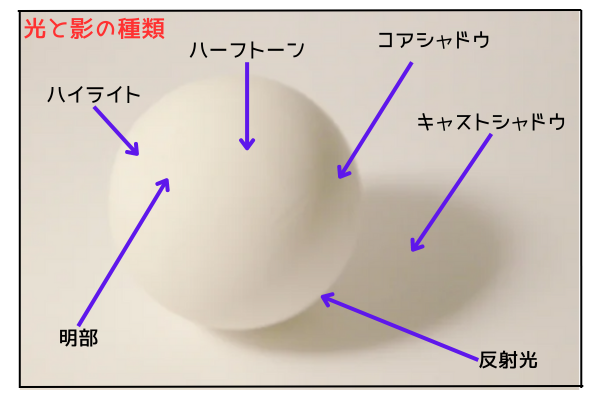

立体感を表現するためには、光の当たり方を理解することが不可欠です。光源がどこにあるのかを確認及び意識して、明るい部分・中間の影・最も暗い部分(コアシャドウ)を描き分けることで、立方体に自然な立体感が生まれます。

特に鉛筆デッサンでは、ハッチング(一定方向からの線を重ねる技法)やグラデーション(階調)を活用して濃淡を表現することで、リアルな質感を引き出すことができます。

基本を押さえた上で立方体の鉛筆デッサンに取り組むことで、適切な形と奥行きのある鉛筆デッサンが可能になります。

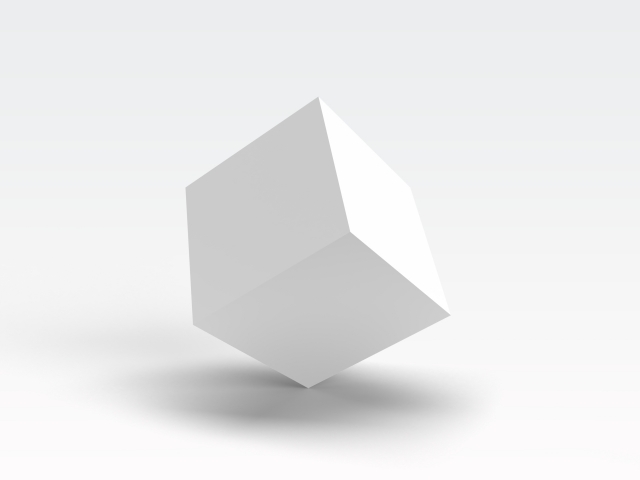

透視図法を活用して適切な立方体を描くコツ

立方体を適切に描くためには、透視図法の理解が欠かせません。透視図法を活用することで、立方体の奥行きや遠近感を正確に表現できて、リアルな鉛筆デッサンが可能になります。

特にモノトーンの鉛筆デッサンでは、線と陰影だけで立体感を生み出すため、透視のルールをしっかりと押さえておくことが重要です。本章では、立方体を描く際に役立つ透視図法の基本と、その応用テクニックを解説します。

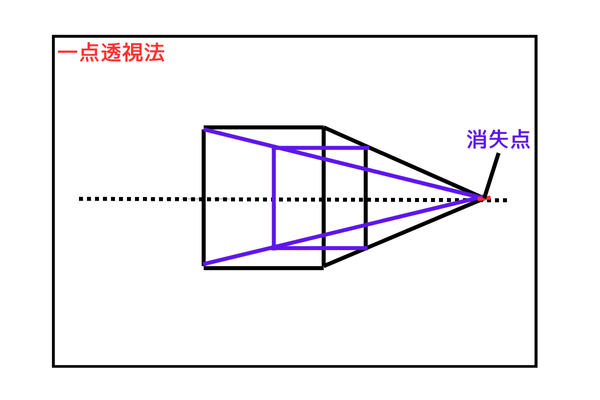

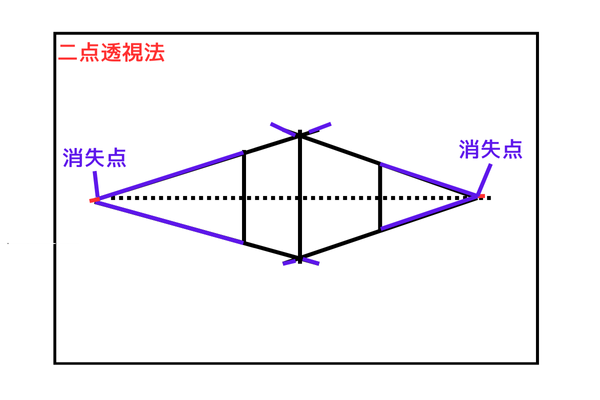

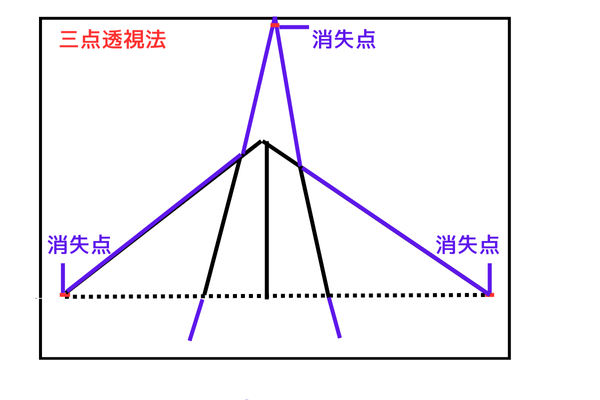

一点透視・二点透視・三点透視の違いを理解する

透視図法には主に「一点透視」「二点透視」「三点透視」の3種類があります。立方体を描く際には、特に二点透視がよく使われます。

- 一点透視:奥行き方向の消失点が1つ。真正面から見た箱の形を描くのに適している。

- 二点透視:左右方向にそれぞれ消失点があり、自然な遠近感を出せる。

- 三点透視:さらに上下方向の消失点を加え、よりダイナミックな視点を作れる。

どの透視法を使うかによって、立方体の見え方が大きく変わるので、描く場面に応じて使い分けましょう。

消失点を活用して適切な立方体を描く

二点透視を使って立方体を描く際には、まず水平線(アイレベル)を設定し、左右の消失点を決めます。

次に、基準となる垂直線を描き、そこから消失点に向かってガイドライン(補助線)を引いて立方体の形を作ります。

ポイントは、線の長さや角度を適切に調整し、バランスの取れた形にすることです。ガイドラインを活用することで、歪みのない正確な立方体を描くことができます。

透視図法を応用した陰影のつけ方

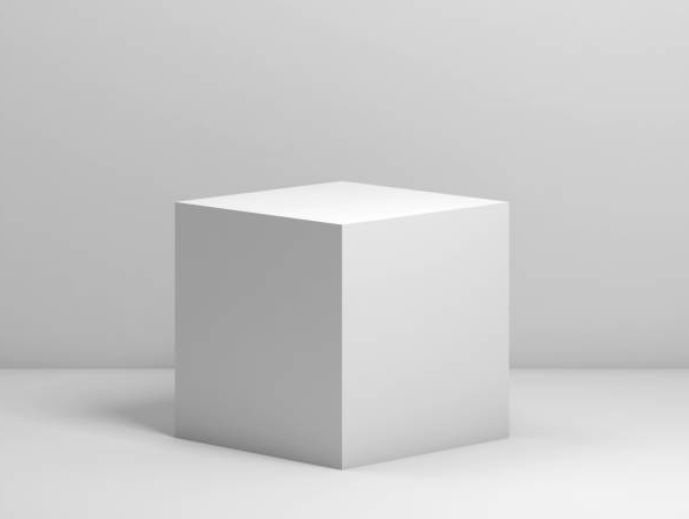

透視図法を適切に使うと、立方体の面ごとの奥行きが明確になり、光と影の配置もしやすくなります。

光源を確認及び意識して、光が当たる面は明るく、反対側の面は暗くすることで、よりリアルな立体感が生まれます。

また、影の位置も透視を考慮して描くと、空間の中に自然に馴染む立方体を表現できます。鉛筆の濃淡を使い分け、ハッチング(一定方向からの線の重ね塗り)やグラデーション(階調)を駆使することで、シンプルな線と陰影だけで奥行きを強調できます。

透視図法をマスターすると、立方体だけでなく、あらゆる立体物を適切に描けるようになれます。基本をしっかりと理解して、実際の鉛筆デッサンで活用していきましょう。

光と影を使って立方体にリアルな立体感を与える方法

モノトーンの鉛筆デッサンでは、光と影の描き方が作品のリアリティー(現実性)を大きく左右します。特に立方体のような単純な形状でも、光の当たり方や陰影の付け方次第で、説得力のある立体感を生み出すことが可能になります。

本章では、立方体をリアルに見せるための光と影の基本原則と、鉛筆を活かした表現技術について解説します。

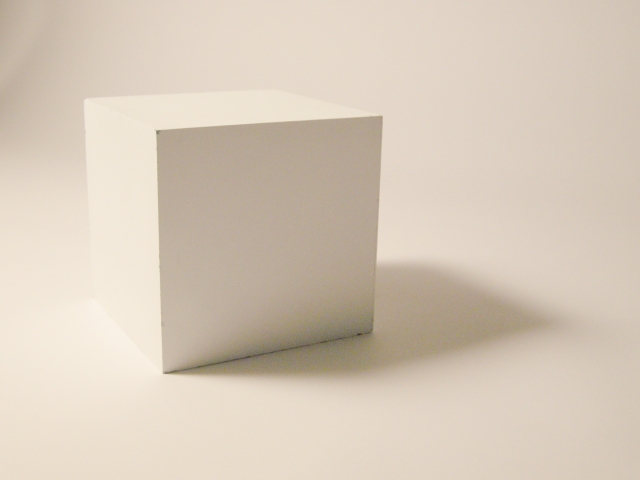

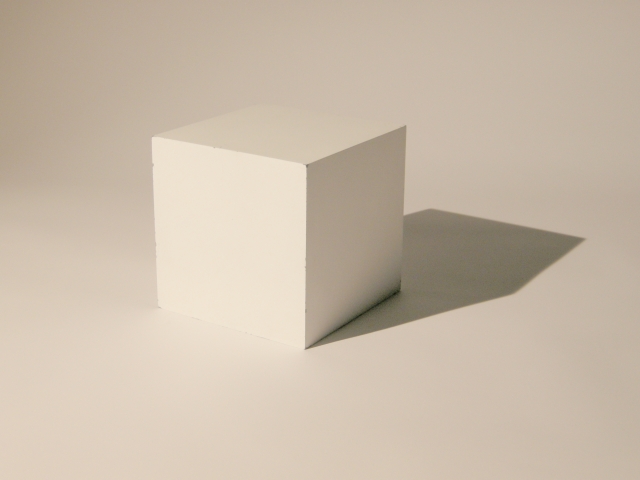

光源を意識した陰影の配置

立方体にリアルな立体感を持たせるためには、まず光源の位置を確認及び意識することが重要です。

光の方向によって、影の位置や濃淡が変わるため、最初に光源を確認及び意識した基本的な以下の3つの面に分けて考えます。

- ハイライト面(最も明るい面):光源に最も近い面で、ほぼ白く残す。

- 中間調の面:光が直接当たらないが、周囲の反射光によって明るさが残る面。

- シャドウ面(最も暗い面):光が当たらない面で、最も濃い鉛筆のタッチで描く。

この3つの明暗の差をはっきりさせることで、立方体にリアルな奥行きを生み出せます。

尚、影の捉え方では、光源の位置を確認及び意識して、影の位置、角度、長さ、濃さをしっかりと入れましょう。また、モチーフが複数ある場合には、特に影の方向が一致している必要があります。ここが不揃いの場合には、ちぐはぐな印象になるので注意が必要です。

影の境界を柔らかくするグラデーション(階調)の活用

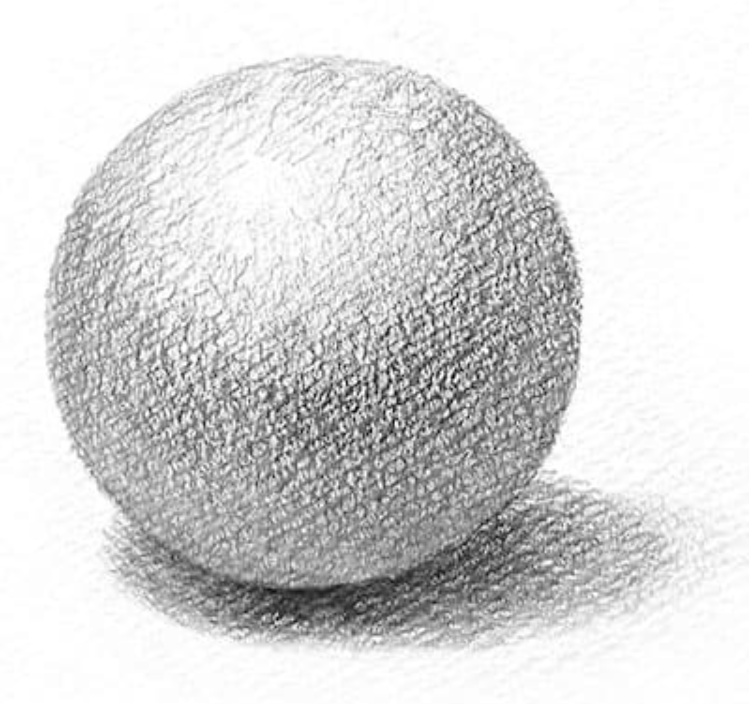

鉛筆デッサンでは、光と影の境界を柔らかくすることで、より自然な立体感を演出できます。例えば球体であれば、次の画像のような滑らかに移行する影のつけ方が鍵になります。

特に、立方体であっても、ハイライトから中間調、そしてシャドウへとスムーズに移行するように、鉛筆の濃淡を調整しましょう。

そして、球体などでは、上の画像の反射光のように、床面からの微妙な光を取り入れることで、リアルさ鉛筆デッサンになります。立方体であっても、反射光を意識しましょう。

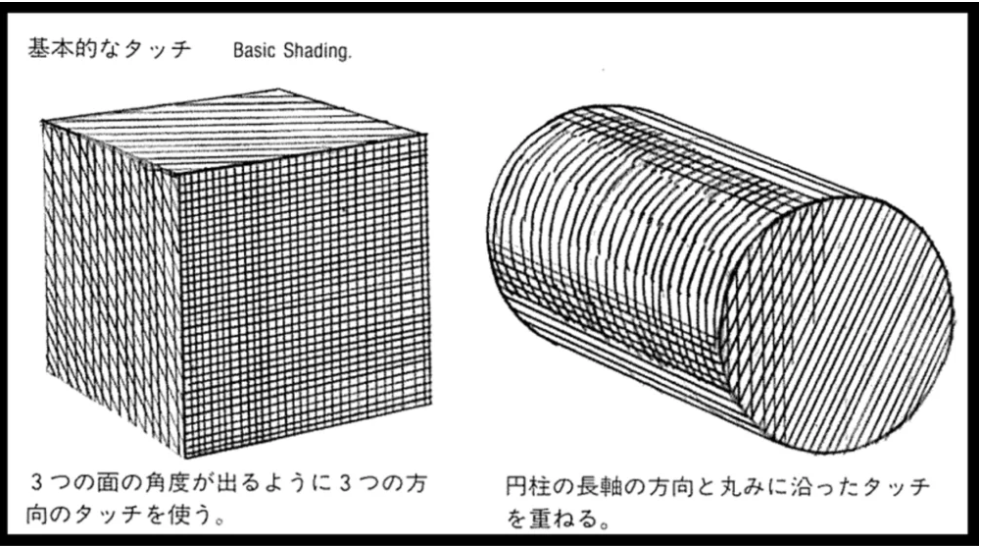

- ハッチング(一定方向の線による塗り重ね)技法:細かい斜線を重ねることで、グラデーション(階調)を作る。

- ブレンディング(ぼかし)技法:ティッシュペーパー及び綿棒や指を使って鉛筆の粉を馴染ませ、滑らかな陰影を作る。

- 重ね塗り:薄い線を何度も重ねることで、自然なグラデーションを表現する。

特にモノトーンの鉛筆デッサンでは、色の違いではなく濃淡だけで立体感を表現するため、このグラデーション技術を意識することが大切です。

尚、濃いトーンが必要な面についての描き方では、縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)によって、繰り返し描き込んでいくことで、均一に濃いトーンを得られます。

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

反射光と投影を描き込む

立方体をよりリアルに見せるためには、「反射光」と「投影(キャストシャドウ)」の表現が欠かせません。上の画像の「反射光」は、正面の右側の面の床に近いところが僅かに床の明るさを捉えているのが確認できるはずです。

- 反射光:シャドウ面にも、周囲の光がわずかに当たることで生じる明るさがある。シャドウ面の一部をわずかに明るくすることで、のっぺりした影にならず、奥行きを強調できる。

- 投影(キャストシャドウ):立方体が地面に落とす影のことで、光源の方向に応じた長さや形にする。投影は物体が地面にしっかりと存在している印象を強めるため、正確に描き込むことが重要。

反射光や投影(キャストシャドウ)を意識して描くことで、立方体が単なる線画ではなく、空間の中に実在しているリアルな印象を持たせることができます。

尚、キャストシャドウは、光から遠ざかるにしたがって、縁の部分を中心にして「淡く」なって行く変化を正確に入れましょう。リアルさを強調できます。

鉛筆デッサンにおける光と影の使い方をマスターすれば、単純な立方体でも奥行きのあるリアルな作品に仕上げることができます。基本を押さえつつ、細かな陰影の表現を工夫しながら描いて行きましょう。

初心者がやりがちな誤りとその修整テクニック

鉛筆デッサンで立方体を描く際には、初心者の人が陥りやすい誤りがいくつかあります。形の歪み、影の不自然さ、線の強弱の誤りなど、些細な間違いが全体の完成度に大きく影響を与えてしまいます。

しかし、これらのミスを事前に理解し、適切な修整方法も身につけることで、鉛筆デッサンの精度を高めることができます。

本章では、初心者の人が特に注意すべき3つの誤りとその修整テクニックを解説します。

立方体の形が歪むミスとその修整法

初心者の人が最も陥りやすい誤りの一つが、立方体の形がデッサンできないことです。線が曲がっていたり、透視図法が適切に適用されていないと、歪んだ立方体になってしまいます。

修整テクニック:

- アタリ(ざっくりとした下描き)を正確に取る – まず薄い線でガイドライン(補助線)を描き、透視図法を活用して適切な比率を意識する。

- 遠近感を意識する – 消失点をしっかり設定し、すべての線が消失点に向かうように調整する。

- 定規も活用する(練習時のみ) – フリーハンドではなく、一度定規を使って適切な線の流れを確認するのも有効。

影のつけ方が不自然な誤りとその修整法

影の位置や濃淡の付け方が不自然な場合には、立体感が損なわれてしまいます。特に、モチーフにできているトーンが均一に塗られてしまったり、光の方向が合っていないケースが多く見受けられます。

修整テクニック:

- 光源の方向を明確に確認及び意識する – 影をつける前に、どこから光が当たっているのか意識する。特に光の強さや、影の方向、位置、角度、長さ、濃さなどをしっかりと確認しておく。

- 明暗のバランスを取る – 影を単調にせず、光が当たっている部分から徐々にグラデーションをつける。

- 反射光を描き加える – シャドウ部分にもわずかな反射光を入れることで、より自然な陰影が生まれる。

線の強弱が一定で平面的になってしまう誤りとその修整法

初心者の人のデッサンでは、線の強弱が均一になりがちで、立体感のない作品になってしまうことがあります。特に、輪郭を濃く描きすぎると、不自然な仕上がりになりやすいものです。

修整テクニック:

- 筆圧をコントロールする – 輪郭は薄く、影の部分は徐々に濃くしていくことで、奥行きを表現する。

- 線の方向を工夫する – 面ごとに異なる方向の線を入れると、質感がよりリアルになることもあります。下の画像を参照してください。

- ブレンド(ぼかし)技法を活用する – ハッチング(一定方向からの線を重ね塗りする技法)や、ティッシュペーパー及び綿棒や指を使ったブレンディング(ぼかし技法)で滑らかなグラデーション(階調)を作る。

これらのミスを意識しながら鉛筆デッサンを修整することで、より正確でリアルな立方体を描くことができます。細かな調整を繰り返しながら、完成度を高めていきましょう。

立方体デッサンを活かして応用できるデッサン練習法

立方体を適切に描けるようになると、さまざまなモチーフのデッサンに応用できます。

モノトーンの鉛筆デッサンでは、形状の把握や光と影の表現が重要であり、立方体の練習はその基礎を固める絶好の方法です。

本章では、立方体デッサンを活かした応用でデッサンの練習法を紹介し、シンプルな形状から複雑なモチーフへと発展させられる方法を解説します。

立方体を組み合わせた複雑な形の構成練習

多くの物体は基本的な立方体の組み合わせで構成されています。家具や建物、小さな箱など、日常のさまざまなものをシンプルな形の集合体であると理解して捉えることで、デッサンの精度を向上させることができます。

練習方法:

- 立方体を複数描き、それらを異なる角度や高さで配置する。

- 透視図法を活用し、空間内で自然な遠近感を作る。

- 各立方体の光と影を意識し、個別に明暗をつける。

この練習を繰り返すことで、複雑な形のデッサンでも適切な立体感を表現できるようになれます。

円柱や球体などの基本形状への発展練習

立方体の描き方を習得できましたら、次は円柱や球体など、異なる基本形状のデッサンに挑戦しましょう。

これらの形は立方体と同じく、光と影の法則に従って描かれますが、曲線の表現が加わるため、より高度なスキルが求められます。

練習方法:

- 立方体から円柱へ移行するため、四角柱を丸みを帯びた形に変化させて描く。

- 球体を描く際には、グラデーション(階調)を使って自然な陰影をつける。ここでのポイントは、丸いモチーフの影には、その曲線で陰影の線を入れていきます。

- 立方体と円柱、球体を組み合わせたモチーフを作り、複合的なデッサンを試みる。

異なる基本形状を習得することで、より多様なモチーフに対応できるようになれます。

立方体を活かした静物デッサンの練習

静物デッサンでは、立方体を活用することで、複数のモチーフを適切に配置し、遠近感を保つことができます。

野菜、果物、調理器具、食器類、瓶、本、家具などのデッサンを行う際には、立方体・円柱・球体の構造を意識することで、形の狂いを防ぎ、より自然な作品を作ることができます。

練習方法:

- 立方体のデッサンで行った要領に基づいて、モチーフのアタリ(ざっくりとした輪郭)を取る。

- 立方体の角度や透視図法の要領を意識して、モチーフの配置を決める。

- 陰影を立方体の描き方に沿って調整し、リアルな立体感を表現する。

このように、立方体デッサンを活かした応用練習を行うことで、さまざまなデッサンに対応できる力が身につきます。基本形状の理解を深めながら、徐々に複雑なモチーフへと発展させていきましょう。

まとめ

鉛筆デッサンの基本となる立方体の描写は、透視図法、光と影の表現、形の正確さを身につける重要なステップです。以下では、初心者の人が立方体デッサンをマスターし、応用できるようにするためのポイントをまとめました。

立方体デッサンの基本ルール

- 形の観察力を養う:立方体の角度や観え方を観察し、適切な形を取る。

- ラインの強弱を意識する:筆圧を調整し、優しく軽い線からスタートする。

- 光源を確認及び意識する:影の方向・角度・長さ・濃淡を統一し、立体感を強調する。

透視図法を活用して適切に描く

- 一点透視・二点透視・三点透視を理解する。特に二点透視が立方体デッサンに有効。

- 消失点を意識する:ガイドライン(補助線)を活用し、遠近感のある立方体を描く。

- 影の位置を透視図法に沿って決める:モチーフの奥行きを強調するため、光と影を適切に配置する。

光と影を使って立体感を演出

- 光源の位置を確認及び意識する:ハイライト、中間調、シャドウの3つの面を明確に。

- グラデーション(階調)を活用する:ハッチング(一定方向からの線による塗り重ね)やブレンディング(ぼかし技法)を駆使して滑らかな陰影を作る。

- 反射光と投影(キャストシャドウ)を描く:床面からの反射光もモチーフに適切に配置する。床面にできる、モチーフの影の境界を光から遠ざかるにしたがって淡くすることで自然にし、立方体が空間に馴染むようにする。

初心者が陥りやすい誤りと修整法

- 形の歪み → 消失点を使い、適切な構造を描く。

- 影の不自然さ → 光源を確認及び意識して、明暗のバランスを調整する。

- 線の強弱が一定 → 輪郭線は薄く、影の部分を強調することで立体感を出す。

立方体を応用したデッサン練習

- 立方体を組み合わせて複雑な形を作る → 建物や家具のデッサンに活用。

- 円柱や球体のデッサンへ発展 → さまざまな基本形状を描き、応用力を高める。

- 静物デッサンの基礎に活かす → 立方体を基準にアタリ(ざっくりとした輪郭)を取り、バランスの取れた構成にする。

立方体デッサンの基礎をしっかり押さえ、透視図法や陰影表現を駆使することで、リアルな鉛筆デッサンが可能になります。

立方体で基本形状を理解し、応用できる円柱や球体などへの実践的な練習を積み重ねることで、静物全般の鉛筆デッサンへと、より高度な技術へ発展させていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

モノトーンの鉛筆デッサンだからこそ、シンプルな線と陰影だけで立体感を表現する技術を磨いていきましょう。