こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、自然の風景を鉛筆画で魅力的に描くには、いくつかの大切なコツがあります。構図の取り方、光と影の表現、遠近感の演出など、基本を押さえるだけで絵に深みが生まれます。

この記事では、初心者の人でもすぐに実践できる5つのポイントを解説するとともに、実力アップに直結する練習問題もご紹介します。

風景をよりリアルに、そして自分らしく描きたい人に向けた内容です。今日から手を動かして、あなたも鉛筆だけで自然の美しさを描き出してみませんか?

それでは、早速見ていきましょう!

構図を意識して自然の広がりを表現しよう

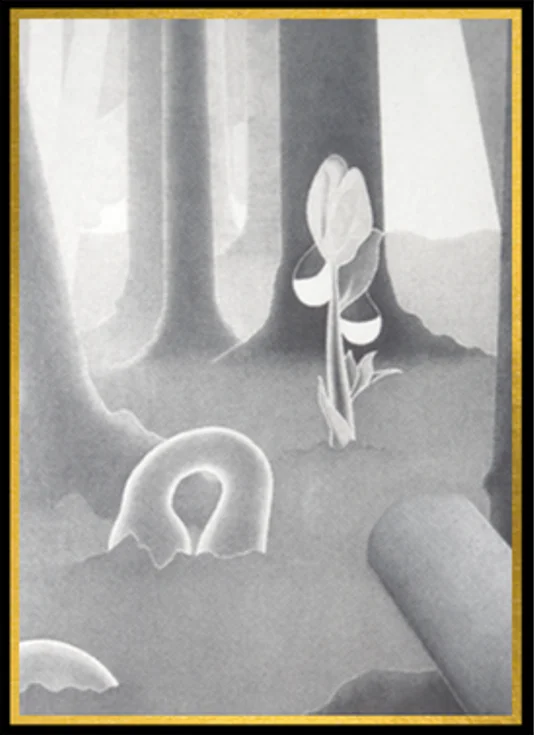

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

自然の風景を鉛筆画で魅力的に描くためには、構図をしっかり意識することが重要です。

単に風景を写し取るのではなく、どこを切り取り、どのように配置するかによって作品全体の印象が大きく変わります。

特に、モノトーンの鉛筆で描く場合には、奥行きや広がりを構図で強調することが、リアルさと美しさを引き出すポイントになります。

本章では、構図が作品の内容をいかに充実することができて、観てくださる人に感動を与えられるかについて解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

制作画面の寸法上の中心を避けて視線を誘導する

自然の広がりを表現するには、制作画面寸法上の中心にモチーフを置かず、観てくださる人の視線を画面の中で回遊できるように意識しましょう。

たとえば、道や川を画面の端から斜め奥に走らせると、自然に観てくださる人の視線が奥へと誘導され、広がりを感じてもらえることができます。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆のタッチは柔らかく使い、視線が止まらない流れを作ることも大切です。

遠近感を強調できる構図を選ぶ

広がりを意識するならば、手前から奥に向かう要素を取り入れる構図が効果的です。

例えば、近景に草花、中景に林、遠景に山や空を配置することで、自然な遠近感が生まれます。あるいは、次の作品のように、道が手前から奥へと続いていくような構図です。

静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画では、手前を濃く、奥を薄く描き分けることで、奥行きを強調できるようにしましょう。

余白を活かして空気感を出す

鉛筆画では、すべてを細かく埋めるのではなく、あえて余白を残すことで自然の空気感や広がりを表現できます。次の作品では、余白部分を「抜け(※)」として活用しています。

旅立ちの詩Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

空や水面など、広がるスペースを大胆に空けることで、描かれていない部分にも想像力を働かせる余地が生まれます。濃淡のバランスを考えながら、広がりのある空間を意識しましょう。

※ 「抜け」とは、作品に外部へつながる空間があると、観てくださる人に息苦しさを解消できる効果があります。

光と影で風景に立体感を与えるコツ

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画で、自然の風景に立体感を持たせるには、光と影の表現が鍵を握ります。

限られた色の中で、奥行きや存在感を演出するためには、光の方向を明確にして、影の配置と濃淡を的確にコントロールする必要があります。

正確な観察と、繊細なタッチを心がけることで、自然な立体感を生み出すことができます。

本章では、立体感を演出するうえで重要な、光と影の表現方法について解説します。

光源を確認して影の位置を決める

入り江の夜明け 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

立体感を出すためには、まず光源を明確に確認しましょう。

太陽の位置や時間帯を意識して、木や山、岩などに落ちる影の位置を統一すると、自然な空間が生まれます。

光源を一定に保つことで、風景全体にまとまりが生まれ、よりリアルな仕上がりになります。

ただし、風景を描く際に重要な光源は、当然「太陽」になりますので、戸外で描く場合には特に、太陽の移動することを事前に認識したうえで描くようにしましょう。

具体的には、あなたが描きたいと思えた場所を、一旦スマホやデジカメに収めて、太陽が大きく移動する前に、速いテンポで全体をざっくりと鉛筆デッサンすることが大切です。

そうして、自宅に帰ってから、画像を頼りに描き進んでいきましょう。太陽が動くことによって、影の位置の変化は、印象を大きく変えてしまうことがあるからです。

あるいは、最初から、撮りためた画像及びインターネットから入手した画像や、図書館から借りてきた写真集などを頼りに描くのも良いでしょう。

濃淡で光の強さを表現する

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

光が強く当たる部分は明るく、影になる部分は濃く塗り分けることで、画面にメリハリが出ます。

鉛筆の角度や筆圧を調整しながら、微妙なグラデーション(階調)を意識して描くことがコツです。

特に、柔らかい影とシャープな影を使い分けることで、モチーフの質感や存在感をより効果的に表現できます。

尚、風景全体のデッサンが描けましたら、一旦休憩しましょう。そして、少し離れたところから画面を点検すべきです。

筆者は、30年以上描いていますが、いまだにこのひと手間は必ずおこなっています。毎回2~3ヶ所の修整点が出てきます。

このひと手間を省略して描き進んでしまうと、矛盾点に行きあたったり、大きな修整が必要になるなどの弊害が起こります。

そうなると、画面を大きく修整することになるので、運よくきれいに修整できれば良いのですが、画面が汚れてしまったり、その後、修整した部分で鉛筆の「乗り方」が変わってしまうことがあるからです。

影の形に注意して自然さを演出する

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

影は単なる黒い部分ではなく、形や輪郭に自然なゆらぎがあります。

特に地面に落ちる影は、地形の凹凸や草の長さによって形が変化します。

鉛筆の線を少し不規則にすることで、人工的にならない自然な影を描くことができて、風景に生きた空気感を加えることもできます。

立体を表現する際には、陰影は必ず必要になってきます。充分な観察をしたうえで、効果的な描写を心がけましょう。

遠近法を使って奥行きを演出する方法

自然の風景を鉛筆画でリアルに描くためには、遠近法の活用が欠かせません。近くのものほど大きくはっきり濃く描き、遠くのものほど小さく、色も薄く描くことで、平面の紙に奥行きを生み出せます。

モノトーンの鉛筆で制作する場合には、線の濃淡や太さを工夫することで、さらに奥行きのある風景を表現できます。

正確な遠近法を意識することが、作品の完成度を大きく高めるポイントです。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

本章では、遠近法の活用について解説します。

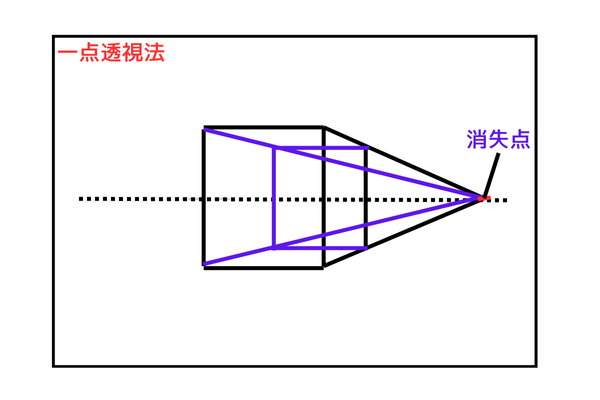

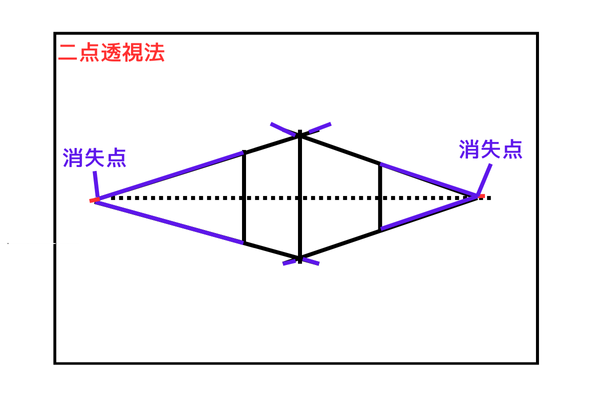

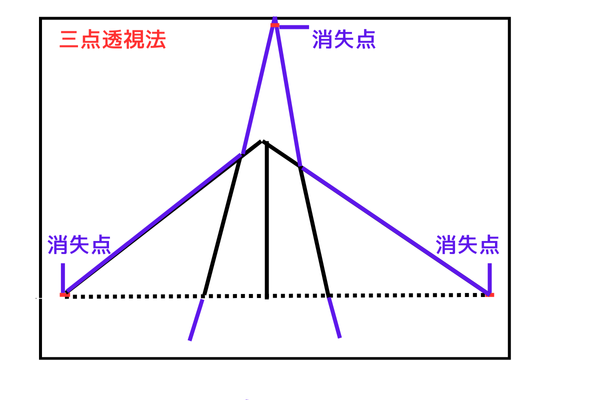

消失点を意識して線を描こう

遠近感を出す基本は、消失点を意識して線を描くことです。

道や川、並木道などが画面の奥へと向かうとき、すべての線を一つの消失点に向かって収束させると、自然な奥行きが生まれます。

消失点の位置を少しずらすことで、より動きのある風景を作ることもできます。

手前は濃く、奥は薄く描き分ける

鉛筆の濃淡で遠近感を強調する方法も効果的です。

手前の対象物は濃い線としっかりした陰影で描き、奥に行くほど線を細く薄くしていきます。次の作品を参照してください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

これにより、視覚的に距離感が生まれ、モノトーンでもリアルな空間を表現できます。手前と奥で質感の描き込み量を変えるのも効果的です。

重なりを活かして奥行きを出す

遠近法をさらに強調するには、モチーフ同士の重なりを意識しましょう。

例えば、手前に木を描き、その後ろに山を薄く描くことで、自然な重なりが生まれ、画面に深みが加わります。次の作品を参照してください。

国際美術大賞展 マツダ賞 静かな夜 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

重なる順番と濃さのバランスを意識することで、空間に説得力を持たせることができます。

遠近感を高めるコツ

遠近感を高める、つまり、画面深度を高めるコツをお伝えします。

近景を薄暗く、中景を暗く、遠景を明るく描くことで、しっかりと画面深度を高められます。

先ほども掲載していますが、改めて次の画像を確認してください。こんな感じで、あなたの作品にも「劇的な効果」を演出できます。

ここで、さらに重要な点も付け加えておきますが、あなたは「見た通りの風景」の制作にこだわることはありません。

例えば、あなたが取り組む構図上の分割点(線)の交点などに、あなたが主役として描きたいモチーフを描き、それ以外の交点にも、あなたが撮りためたモチーフの画像を置いたり、左右からの対角線も有効に使って、視線誘導しましょう。

次の画像は、黄金分割構図基本線ですが、その中の交点EFIJなどに、あなたが感動を伝えたい・強調したいモチーフの主役や準主役を配置します。

そして、全体のバランスを取っていくということです。構図については、最終部の関連記事を参照してください。

-220609.png)

尚、絵画の世界では、実際の風景に電柱や電線があっても、それらを削除して描くことなどは、ごく当たり前に行われていることを記憶しておきましょう。

これをデフォルメと呼びますが、あなたの感動や強調したい点をより一層観てくださる人にはっきりと伝えるために、また、より一層見映えのする作品に仕上げるためにも、この手法は必要なのです。

もっと言えば、あなたが取り組む構図に、あなたが実際に観ている風景を当てはめながら、そこへ意図的に、構図上の主要な交点などを利用していきます。

そして、取り扱うモチーフには、削除・修整・つけたし・変形・拡大・縮小して、作品に仕上げても良いということです。

構図を使って、すべてが魅力的に制作できる、有るがままの風景などないことを覚えて置き、構図には、あなたの「都合が良いように」当てはめて仕上げることで、完成度の高い作品に仕上げられるということなのです。

どうです?楽になったでしょ。上の作品でも、それぞれを切り貼りで構成しています。^^

ディテールの描き分けで自然な質感を表現するテクニック

鉛筆画で自然の風景をリアルに描くには、モチーフごとの質感を的確に描き分けることが大切です。次の作品では、「朝霧」の中の誕生を描いています。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

同じモノトーンの中でも、タッチや濃淡を工夫することで、樹肌のざらつき、水面のなめらかさ、岩のごつごつ感などをしっかり表現できます。

細部の描き込み方ひとつで作品の説得力が大きく変わるため、ディテール(詳細)に注目して描く習慣を身につけましょう。

本章では、モチーフのディテールの捉え方について解説します。

タッチを変えて質感を描き分ける

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

モチーフによってタッチを変えることは、自然な質感表現の基本です。

たとえば、樹の幹は短く荒い線で、葉は軽くリズミカルなタッチで描きます。岩肌は強い筆圧でゴツゴツと、逆に雲や水面は滑らかにぼかしながら表現します。

鉛筆の角度や動きを意識するだけで、同じ鉛筆でも豊かな表情を生み出せます。

細密に描く部分と意図的に手を抜く部分を見極める

すべてを細かく描くのではなく、細密に描き込みを入れる部分と、意図的に手を抜く部分をコントロールしましょう。

主役にしたいモチーフは細密に描き込み、背景はあえてラフに処理することで、自然な奥行きと視線誘導が生まれます。

緻密さと粗さのコントラスト(明暗差)が、作品全体にリズムを与えます。次の作品では、軟らかい秋の夕暮れ時を描いていますが、奥に行くにしたがって手を抜いて描いています。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

尚、我々人間の目は、細かい柄や模様に注意を奪われる習性があるので、あなたが強調したい・感動を伝えたい主役や準主役には、しっかりと細密描写を施し、それ以外の脇役には、意図的に手を抜くことも重要だということです。

つまり、脇役などに、細かい柄や模様があった場合には、それらを省略して描くことで、主役や準主役を引き立てられます。

あるいは、全体に細密描写を施したいという場合には、主役や準主役にはしっかりと「ハイライト」を入れて、それ以外のモチーフには、「ハイライトを抑えて描く」ことで、主役や準主役を引き立てられるということです。^^

質感ごとの濃淡バランスを意識する

質感をリアルに伝えるには、濃淡の付け方は重要です。

たとえば、岩や樹皮などの硬いものは、強いコントラスト(明暗差)で描き、草原や空気感のあるものは柔らかなグラデーション(階調)を使いましょう。

モノトーンの中でも、明るさと暗さを巧みに使い分けることで、質感の違いを自然に表現できます。

次の作品は、風景ではありませんが、コーヒーポットのハイライトを引き立てるために、濃いトーンを配置しています。こんな風にも光と影を使うことができます。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で自然の風景を描くための本格練習問題

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

自然の風景を魅力的に描けるようになるには、基本を押さえた上で実践的な練習を積み重ねることが大切です。

モノトーンの鉛筆画ならではの、構成力、線、濃淡をバランスよく鍛えるために、本格的な練習問題に挑戦しましょう。

ここで紹介する課題をクリアすることで、風景をリアルかつ魅力的に描く力が確実に身につきます。

本章では、すぐに使える練習問題を提供します。是非、今日から試してみてください。

【練習問題1】遠景・中景・近景を描き分けよう

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

まずは、奥行きのある風景を短時間でデッサンする練習です。近景、中景、遠景の3つを意識して、鉛筆の濃淡で距離感を表現しましょう。

30分以内に完成を目指すことで、観察力とスピード感が同時に養われます。道や川の流れを入れると、自然な遠近感が出やすくなります。

風景を三層(近景・中景・遠景)に分け、それぞれ濃淡を変えて描いてみましょう。近景は濃く細かく薄暗く、中景は濃く暗く、遠景は明るく薄く簡略化して描きます。

この練習で自然な奥行きと空間の広がりを表現する感覚が身につきます。

【練習問題2】光の方向を意識した影を描こう

次は、特定のモチーフに光と影を強く意識して描く練習です。大きな木や岩を選び、光源の方向を設定して、影を濃くしっかり落としましょう。

グラデーション(階調)を使いながら、明るい部分と暗い部分のコントラスト(明暗差)をはっきりさせることで、立体感を強調できる力が身につきます。

静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

特に、樹の影や岩の影がどのように落ちるかを観察し、自然な位置に描き込みましょう。影を的確に捉えることで、風景にリアリティーが増します。

尚、画面の中の描く順番は、一番濃いところから、徐々に明るいところを描くことで、描きやすさが増します。

逆に、明るいところから、徐々の暗いところを描いて行くと、あなたの手持ちのトーンでは足りなくなることもあります。^^

【練習問題3】質感を変えて自然物を3種類描こう

最後は、自然の中のさまざまな質感を描き分ける練習です。

例えば、草、樹の幹、水面、岩肌など異なる素材を選び、それぞれに合ったタッチと濃淡で部分的に描きます。

尚、実際の風景は、あなたの近所の公園・駅・バス停・遊歩道・池・河など、わざわざ遠出しなくても身近にあるものに目を向けることで、立派なモチーフになります。

質感を意識して練習することで、全体の完成度がぐっと高まります。数種類を並べて描き比べると効果的です。

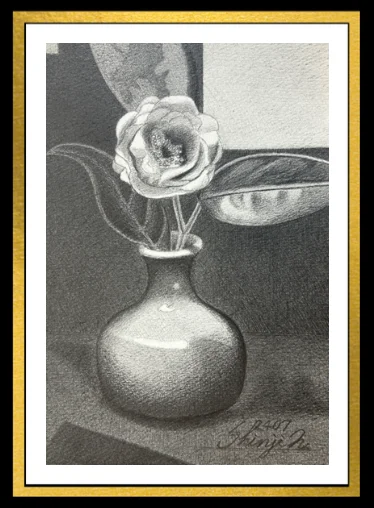

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

異なる質感を持つ自然物を3つ選び、それぞれに合ったタッチと濃淡で描き分けましょう。 タッチの使い方を工夫することで、鉛筆だけでさまざまな素材感を表現する力が養われます。

【練習問題4】構図を意識した小デッサンを仕上げよう

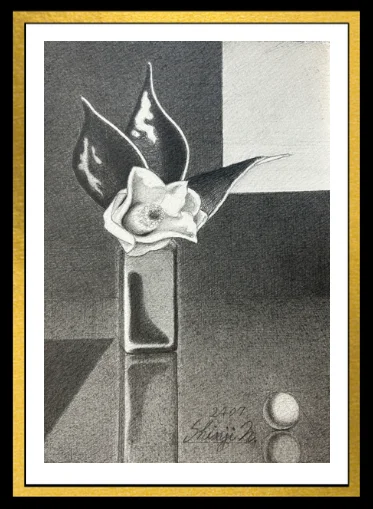

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

A4の紙を四分割し、それぞれに異なる構図で簡単な風景スケッチを描きます。

中心を避ける、視線の流れを作る、余白を活かすなどの構成テクニックを意識しましょう。構図力を高める絶好のトレーニングになります。

【練習問題5】30分以内に風景を一枚仕上げよう

静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

制限時間30分を設けて、簡単な自然風景を一枚完成させる練習です。

時間制限を設けることで、要点を素早く捉える力と、無駄を省いて描く集中力が鍛えられます。

完成度よりスピードと観察を重視しましょう。

尚、クロッキーと呼ばれる練習方法もあります。10分や15分程度の時間で集中して、ざっくりとした輪郭を捉える練習をすることで、短時間でも的確なデッサンができるようになれます。

そして、その場合には、鉛筆は3Bや4Bで、芯先はむしろ鋭くない方が描きやすいです。また、コツは鉛筆を人指し指・中指・親指でつまむように持ち、肩と腕を使う大きな動きでモチーフを捉えるようにすることです。

濃い鉛筆なので、優しく描いてもしっかりと描けますので、力をさほど入れずに描いて行きましょう。

まとめ:鉛筆画で自然の風景を魅力的に描くために

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で自然の風景をリアルかつ魅力的に表現するためには、基本を押さえた上で実践を重ねることが欠かせません。

この記事でご紹介しました、5つのポイントと練習法を繰り返し実践することで、着実にスキルアップできます。

特に意識したいポイントは次のとおりです。

- 構図を工夫して自然な広がりを演出する。

- 光と影を的確に捉えて立体感を出す。

- 遠近法を使って奥行きを効果的に表現する。

- 質感を描き分けてリアリティー(現実性)を高める。

- 本格的な練習問題に取り組み、実践力を養う。

モノトーンでの制作では、色彩がないだけに、濃淡や線のタッチによる表現力が問われます。光の方向を確認して影の描写や、質感ごとのタッチの使い分けが、作品全体のクオリティーを大きく左右します。

また、日々の練習を通じて、自然の構造や空気感を観察する力も自然と養われます。焦らずコツコツと手を動かしながら、鉛筆だけで風景を描く楽しさを味わいましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

鉛筆画に限らず、絵画全般に構図は一番重要な要素です。