こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

さて、靴をモチーフにした鉛筆デッサンは、形や質感を学ぶのに最適な練習題材です。この記事では、初心者の人でも取り組みやすい靴のデッサンの基本ステップを丁寧に解説します。

構成や構図の選び方から光と影の表現、素材感の再現まで、簡単なテクニックを使ってリアルに描く方法をご紹介して行きます。

ところで、かの巨匠ゴッホには靴だけを描いた作品が7点あります。 花瓶にいけたひまわりの連作7点は全て南仏アルルで描かれましたが、靴の方はパリで5点、アルルで1点、耳切事件のあとサン=レミで描いたものが1点と言われています。

この記事では、初めてデッサンに挑戦する人でもわかりやすい内容となっているので、スニーカーやブーツなどを含めた、さまざまな靴を描くための知識を得られます。ぜひ最後まで読んで、楽しみながらあなたのデッサンスキルを磨いてください。

それでは、早速どうぞ!

靴をモチーフに選ぶ理由:鉛筆デッサンに最適な題材

靴は鉛筆デッサンを学ぶうえで非常に優れたモチーフです。形や構造が多様であるため、立体感や質感、光と影の表現をバランスよく練習するのに適しています。

本章では、初心者の人から上級者の人まで楽しめる題材として、多くのデッサン愛好者に選ばれている内容を紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

靴の多様な形状で構成力を鍛える

運動靴、ハイヒール、男性用革靴など、靴の形状はさまざまで、それぞれに特徴があります。運動靴は曲線的なデザインが多く、柔らかさを描く練習に最適です。

一方、ハイヒールは鋭角的なラインが特徴で、構成を効果的に見せる方法を学べます。これらの多様性は、初心者の人でも無理なく構成力を養える理由の一つでしょう。

※ 構成力とは、何を伝えたいのかを分かりやすく伝える力、または形を使ってさまざまなものを構成していく能力です。つまり、画面の中でバランスよく、且、質感なども含めた見映えのする配置と再現力を指します。

質感表現を向上させる絶好の練習対象

靴はさまざまな素材で作られているので、鉛筆デッサンにおいて質感を描き分ける力を高めることに適しています。

スニーカーの布地、革靴の滑らかな表面、ハイヒールの光沢感など、異なる素材感を表現することで、鉛筆のタッチを効果的に活用するスキルが向上します。

初心者から上級者まで楽しめる練習課題

靴は身近な題材であるため、誰でも簡単に描き始めることができます。

初心者の人はスニーカーやサンダルなどシンプルなデザインからスタートし、上級者の人は光沢のあるローファーや細かいディテール(詳細)が特徴のブーツに挑戦することで、より高度なスキルを身につけられます。

5種類の靴の描き方の提案

- 運動靴: 布地やメッシュの質感を描き分ける。曲線的な形状と柔らかな影の表現がポイント。

- ハイヒール: 鋭角的なラインと光沢感を意識。細いヒール部分の構造を丁寧に描くとリアリティーが増す。

- 男性用革靴: 滑らかな革の質感とシャープな形状を再現。光と影のコントラスト(明暗差)で立体感を表現する。

- ローファー: 柔らかい光沢とシンプルなラインが特徴。素材感を際立たせるための細かな影付けが重要。

- スリッポン: 簡単な構造で初心者の人にオススメ。影の柔らかなグラデーションが描きやすい。

ローファーの画像です

スリッポンの画像です

靴を描く際の構図とは

靴のデッサンにおいて構図を適切に導入することは、完成度に大きな影響を与えます。

モノトーンの鉛筆を用いた作品では、構図を工夫することで立体感や存在感を最大限に引き出すことが可能になるからです。

本章では、靴を描く際の構図の基本とポイントを解説します。

構図を研究すべき理由とは

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば作品の魅力をより一層引き出す技術である反面、鑑賞者から見ても「見映えのする」作品に仕上げるための重要なノウハウと言えます。

構図と聞くと、何か難しいことのように聞こえるかもしれませんが、簡単なものもたくさんありますので、構図のたくさん載っている本を一冊購入しましょう。

構図の選択は、鉛筆デッサンを成功させるためには重要な要素なので、各種構図の種類や技術を学び、継続的な練習と自身の感性を磨くことが重要になります。それは同時に、他の作家の構図の使い方を研究することにも通じてきます。

このように構図を導入できることによって、あなたの作品には観てくださる人へ「あなたの感動や強調」を伝えられることにつながります。

そして、そのような魅力的な構成の作品に仕上げることができるようになれば、「公募展への出品」も現実的になってきます。

構図の導入は、簡単なものから順番にあなたの描きたいモチーフを組み合わせることで、次から次へとイメージが「汲めども尽きぬ泉のように」湧きあがり、モチベーションアップにもつながるでしょう。^^

構図は、あなたが制作する画面において、画面全体をバランスよく使い切り、あなたの感動や強調したいモチーフ(ここでは靴)を「より魅力的に見せるための配置」ともいえます。

内容について関心のある人は、この記事の最終部分に構図に関する関連記事である「鉛筆デッサンで初心者が風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」を掲載してありますので参照してください。

主役となる靴の配置を決める

構図を決める際には、靴を画面の中央に置くのではなく、少し斜めに傾けたり中心を外した位置に配置するなどで、視覚的なバランスが整います。

例えば、斜めから見た角度では靴のつま先や側面の曲線が際立ち、立体感が生まれます。主役である靴を強調しながらも、余白を効果的に使うこともポイントです。

複数の靴を組み合わせた構図

靴を一足だけ描くのではなく、異なる種類の靴を組み合わせた構図に挑戦すると、より動きのある作品になります。

例えば、運動靴と革靴を対比させたり、靴が重なり合うような配置にすることで、奥行きや物語性が生まれます。これにより、単調な印象を避け、観てくださる人の興味を引き付けることができます。

光と影を構図に取り入れる工夫

靴の構図を決める際には、光源の位置をしっかりと確認しましょう。光が差し込む方向によって影の位置・角度・長さ・濃さが変わり、靴の立体感が際立ちます。

特に、靴底やカカト部分にできる柔らかな影を描くと、靴の重さや存在感が表現できます。光と影を意識して配置することで、デッサン全体に統一感を与えることができます。

また、靴と床との接地面に「(4Bくらいの)濃いトーン」を施すことで、「接地感」が高まり安定感も生まれますので、必ずこの点を留意して描き加えましょう。

逆に、このひと手間を省いてしまうと、接地感がなくなり「不安定」な印象を作ってしまうので注意が必要です。

靴の構図は、画面全体のバランスや光と影の使い方を工夫することで、より魅力的な作品に仕上げられます。これらのポイントを押さえ、立体感と存在感のあるデッサンに挑戦してみてください。

靴の基本の構成や構図を描くためのポイントとコツ

靴を描く際の構成や構図の導入は、完成度を大きく左右します。

鉛筆デッサンでは、モノトーンの中で立体感や素材感を効果的に表現するために、適切な構成や構図を選び出すことが重要です。

本章では、靴の構図を導入する際の具体的なポイントとコツを紹介します。

角度と視点で立体感を強調する

靴を描く際には、斜め上から見下ろすアングルや、側面を中心にした構図を選ぶと立体感を強調しやすくなります。

構図とは、絵画や写真などの画面構成や、構成された図形、全体を捉えた時の姿・形を意味します。また、画面上の視覚的要素を総合して秩序を与えることで、仕上がりの効果を配慮したものです。

そして、視点を少し変えるだけでも、靴の特徴的な形状やボリュームが際立ち、つま先部分や靴底の厚みを描き込むことで、よりリアルな印象も与えられます。

靴の特徴を引き立てる光と影の配置

構図が決まりましたら、光源の方向を明確にして、光と影を効果的に配置しましょう。スニーカーでは柔らかい影、革靴ではシャープな影を意識することがポイントです。

影の位置を工夫することで、シンプルな構図でも動きと深みを加えられます。

バランスを意識した構図の作り方

靴を構図の中央に配置するよりも、少しずらした位置に置くことで視覚的なバランスが整いやすくなります。

例えば、次の「黄金分割構図基本線(横向き)」を使って説明すれば、画面上の縦(⑦⑧)横(⑤⑥)には、それぞれ2つの黄金分割線を作ることができます。

-220609.png)

黄金分割線は、それぞれ実際の画面サイズに対して、÷1.618で得られた寸法を上下左右から測って得ることができます。

その画面の、縦の黄金分割線である⑧や⑦は床面にすることができますし、今回の主役である「靴」を画面上の大きなポイントである交点のEFIJに、靴の中心が来るように配置するなどで、あなたの感動や強調を伝えることができます。

また、B⑥F⑦で区切られた画面の右上の空間を「抜け」として使うことで、画面上の息苦しさを解消できます。あるいは、画面左上の⑤A⑦Eも同様に使えます。

ただし、絵画上の左側は過去を、そして右側は未来を暗示しますので、あなたの制作上の意図するテーマに結び付けて選択できることも記憶しておきましょう。

そして、背景に軽く描き込んだ床面や影を加えることで、靴が浮いて見えず自然な仕上がりになります。また、描く靴のデザインやサイズに応じて空間を活用し、全体の調和を考えることも重要です。

靴の構図は、描き始める前にしっかりと計画することで仕上がりに大きな差が生まれます。視点や光源の配置を工夫しながら、立体感や素材感を効果的に表現できる構図を目指しましょう。

これらのコツを実践することで、靴をモチーフとした鉛筆デッサンの魅力をさらに引き出すことができます。

光と影を活かして靴の立体感を表現する方法

モノトーンの鉛筆デッサンにおいて、光と影を適切に活用することで、靴の立体感を引き出すことができます。

本章では、単色ながらも奥行きと現実感を表現するためには、光の方向や影の濃淡、反射光の使い方を適切に理解することが重要である点について解説します。

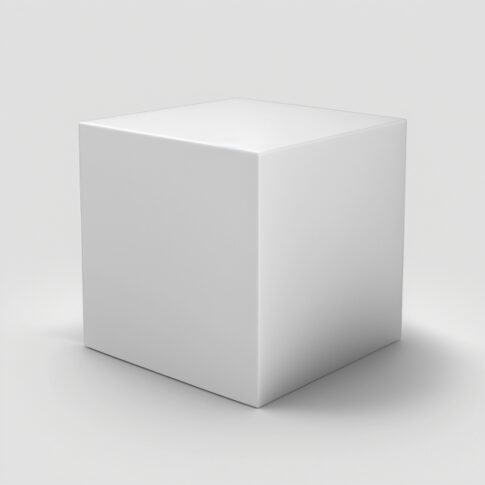

光源を明確に設定し靴の形状を強調する

まず、描く際には光源の位置を明確に決めましょう。例えば、右上から光が差す場合、靴のつま先や縫い目などの突出した部分が最も明るくなります。

一方で、靴底や内側の影になる部分は暗くすることで、立体感が生まれます。光源の位置に応じた陰影を丁寧に描き分けることで、靴の独特な形状が際立ちます。

反射光で奥行きを追加する

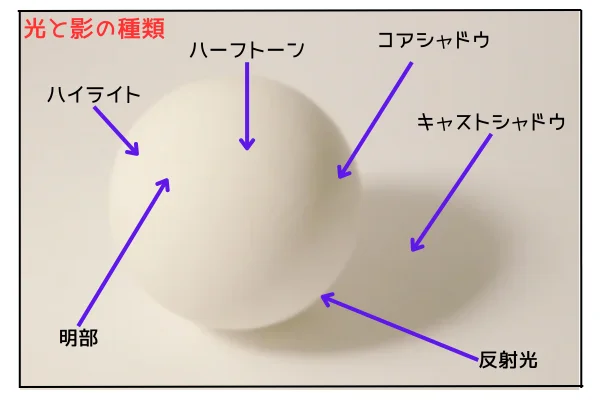

影の中にも微細な反射光を描き込むと、デッサン全体の奥行きが増します。次の画像を参照してください。床面からの反射が、球体の下部にある事が確認できると思います。

このような床面からの淡い反射や、隣り合わせのモチーフからの反射を受けて、あなたが主役として描き込む靴(つやのある革靴やハイヒールなど)に反射を入れることで、リアリティーが増すということです。

影の一部をほんの少し明るくすることで、モノトーンでも柔らかな質感や空気感を表現できます。

ハッチングとグラデーションの使い分け

靴の素材感を際立たせるために、ハッチング(同一方向の線で陰影を表現する技法)とグラデーション(階調を描く技法)を適切に使い分けましょう。

例えば、スニーカーの布部分にはハッチングを使い、革靴の表面にはなめらかなグラデーションを施すことで、異なる素材感をリアルに再現できます。細かな影付けは、光と影のバランスを調整するのに有効です。

光と影を活用したデッサンは、靴のリアリティーを飛躍的に向上させます。光源の設定、反射光の描写、適切な描画技法を組み合わせることで、モノトーンの鉛筆画に深みを加え、靴の存在感を引き立たせることができます。

靴の素材感を鉛筆でリアルに描き分ける技法

モノトーンの鉛筆デッサンでは、異なる素材感を正確に描き分けることが、作品のリアリティーを高めるカギとなります。

靴の素材には布、革、ゴムなど多様な種類があり、それぞれの特性に合わせた描画技法を駆使することで、質感の違いを表現できます。

本章では、具体的な方法を解説します。

布製スニーカーの柔らかさを描くコツ

布製のスニーカーは、柔らかい質感を表現するために細かなストローク(※)を用いることポイントです。まず、布地の織り目を示す軽い線を描き、全体の濃淡を滑らかに仕上げます。

影を描く際は、柔らかいグラデーションを意識し、布の立体感を引き出しましょう。また、靴紐の描写では、陰影を加えることでよりリアルな印象を与えられます。

※ ストロークとは、画面に対して腕を振るって鉛筆を動かすような、運動感のある線のことです。

革靴の滑らかさと光沢を再現する方法

革靴は、表面の滑らかさと光沢感が重要です。まず、鉛筆の硬さを調整しながら均一なトーンでベースを整えます。

その上にハイライトを残しつつ、滑らかなグラデーションを施して光沢感を表現します。特に、革靴の縫い目やシワを描き込む際には、陰影を強調して質感に深みを加えましょう。

尚、描き方の別の方法では、靴全体にHB等の鉛筆で優しく軽い縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)で面を埋め、ハイライト部分は「練り消しゴム」で抜いて作ることもできます。

そして、その後全体をそれぞれに見合ったトーンを入れていくことでも、仕上がりに向かえます。筆者はこの方法で描くことが多いです。この方が楽に描き進めますので、試してみてください。^^

ゴム底や靴底の質感をリアルに描く技法

ゴム製の靴底は、硬さとザラつきを持つ素材感を再現することが求められます。靴底のパターンや溝を細かく描写し、影をつけることで奥行きを出せます。

そして、鉛筆でトーンを施した面に、ティッシュペーパーを小さくたたんだもの及び綿棒や指で軽く擦る技法を用いると、表面の微妙な粗さを表現できます。また、ゴム特有のマットな質感は、光を反射しない部分を強調することで描きやすくなります。

靴の素材感をリアルに描き分けるには、それぞれの特性を理解し、適切な技法を使うことが重要です。

布、革、ゴムなどの質感を鉛筆で巧みに表現することで、作品にリアリティーと深みを与えることができます。これらの技法を活用して、靴の魅力を最大限に引き出しましょう。

初心者が挑戦しやすい靴デッサンの練習ステップ

モノトーンの鉛筆デッサンで靴を描くことは、初心者の人にとって理想的な練習題材であり、形状や素材感の表現を学びながら、デッサンの基本をしっかりと身につけることができます。

本章では、初心者の人が靴のデッサンをスムーズに始められる練習ステップを紹介します。

ステップ1 – シンプルな靴を選び基本形を捉える

最初のステップとして、スニーカーやサンダルなど形がシンプルな靴を選びましょう。細かいディテール(詳細)が少ない靴は、初心者の人が形状を把握しやすく、全体のバランスを練習するのに最適です。

靴の大まかな輪郭を軽い線で描き、つま先やかかとなどの位置を意識しながら基本形を整えます。

ステップ2 – 光源を設定して影を描き加える

次に、光源を一方向に設定し、靴の立体感を表現する影を描き込みます。最も明るい部分は鉛筆のタッチを控え、影になる部分は徐々に濃くなるようにグラデーションを加えます。

この一つの方法としては、あなたの自宅のデスクの上にある「自在に動くライト」があれば、そのライトを靴の斜め上から光を当てることで、ハッキリ・クッキリとした光と影の効果を再現するのに役立ちます。画像にしてもいいですね。^^

影の濃淡は適切に調整することで、靴の奥行きが引き立ちます。初めは単純な影付けから始め、徐々に細かい部分に挑戦すると良いでしょう。

ステップ3 – ディテールを描き込み素材感を再現する

最後に、靴のディテール(詳細)を丁寧に描き込みます。ステッチ、靴紐、靴底のパターンなど、細部に注意を払いながら描くことで完成度が高まります。

スニーカーなら布地の柔らかさ、革靴なら滑らかさを意識し、鉛筆の硬さやストロークを使い分けて素材感を再現します。

初心者の人が靴のデッサンに挑戦する際は、シンプルな形からスタートし、光と影、ディテールを順に描き込むことが成功のカギです。

特に、革靴の場合には「鈍く光っている質感表現」をよく観察しながら入れていきましょう。リアルな表現には欠かせません。^^

この練習ステップを繰り返すことで、デッサン技術が向上し、より複雑な靴にも挑戦できるようになるでしょう。

まとめ

靴をモチーフにした鉛筆デッサンは、形状や素材感を学ぶための最適な題材です。以下に、初心者の人から上級者の人まで楽しめるこのテーマを効果的にまとめました。

靴をデッサンする魅力と基本ポイント

- 多様な形状: 運動靴、ハイヒール、革靴など、靴の種類によって異なる構成力及び構図や技術が鍛えられる。

- リアルな素材感: 布、革、ゴムなどの質感を鉛筆で描き分ける技法を習得できる。

- 光と影の活用: 光源と反射光を考慮することで、靴の立体感と奥行きを引き出せる。

靴デッサンの具体的な練習ステップ

- 簡単な靴を選ぶ: 初心者の人にはスニーカーやサンダルなどシンプルなデザインがオススメ。

- 光と影を意識する: 一方向の光源を設定し、グラデーションで影を描く(自宅のデスクの上の自在に動く照明の活用も検討する)。

- ディテール(詳細)を描き込む: 靴紐や縫い目などの細部に注意を払い、リアリティーを高める。

素材別の描き分け技法

- 布製スニーカー: 軽いストロークで柔らかさを表現。

- 革靴: 滑らかなグラデーション(階調)と光沢感を強調。

- ゴム靴底: パターンとザラつき感を描き分け、素材の質感を再現。

デッサンを効果的に仕上げるためのコツ

- 構図の工夫: 靴を中心ではなく、少しずらした位置に配置してバランスを取る(構図上の分割線上に配置する)。

- 背景の追加: 簡単な床面や影を描き込み、靴をより自然に見せる。

- 技法の使い分け: クロスハッチングやグラデーションを素材に応じて選択する。

靴の鉛筆デッサンは、基礎力を高めながら楽しくスキルを磨ける題材です。初心者の人はシンプルな靴から始め、光と影、素材感の描写を意識することで、完成度の高いデッサンを目指しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

靴は鉛筆デッサンを始めるうえで理想的なモチーフであり、描く楽しさとスキルアップの両方を実感できる題材です。