こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、風景の美しさを鉛筆画やデッサンで表現するのは、一つのアートです。新たにこの道を歩み始めた初心者の人から、さらなる高みを目指す上級者の人まで、風景画制作の技法は絶えず学び続けるものです。

この記事では、基本的なスケッチの仕方から、細部の描写、陰影の付け方、遠近感の作り方など、実践的なコツと主要ポイントをわかりやすく解説します。

風景をリアルに、そして感動的にスケッチブックや紙に再現するための、ステップバイステップのガイドをご提供します。あなたもこの情報を活用して、鉛筆画及びデッサンの風景描写のスキルを磨き上げましょう。

それでは、早速どうぞ!

基礎から学ぶ:鉛筆画・デッサンの風景描写入門

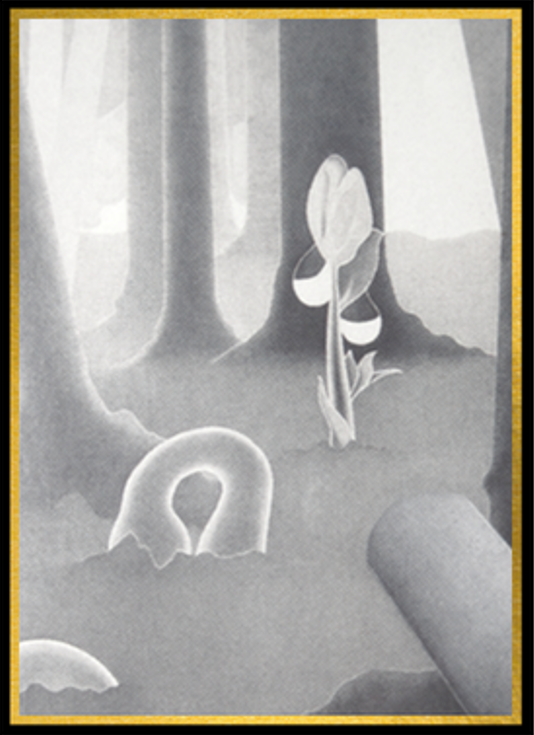

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

風景の鉛筆画やデッサンは、外界の美しさをスケッチブックや紙上に捉える魅力的な技術です。とくに、鉛筆を用いることで、細部までの繊細な描写により、さまざまな表現が可能となります。

しかし、その技術を磨くためには、基本的な知識と練習が不可欠です。

本章では、鉛筆画やデッサンにおける風景描写の基礎を学んでいきます。

鉛筆の種類と選び方

鉛筆には、硬さや色味が異なるものが数多く存在します。HB・2B・4Bなど、数字と文字の組み合わせで表される硬さは、描写のニュアンスに影響を与えます。

風景画制作の初心者の人には、制作の当初に大きく輪郭を取る際などで、優しいタッチでも充分に描くことのできる、Bや2Bをオススメします。

それよりも、固いHBやHなどの鉛筆の場合には、優しい描き込みでは画面に薄い線しか描けず、力を込めれば画面に食い込んでしまうこともあるからです。

基本の描写テクニック

ラインの引き方

まずは、風景を構成する要素を、シンプルな線で捉えることから始めましょう。

直線、曲線、波線など、さまざまなラインの練習を重ねることで、風景の形状を適切に表現するスキルが身につきます。

陰影のつけ方

陰影は、モチーフ(描く対象物)の形や、風景の奥行きを表現する上で欠かせない要素です。

そして、制作時の筆圧を変えることで、さまざまな濃淡を表現することができます。

この陰影のつけ方では、あなたが描こうとしているモチーフに当たっている光の位置をしっかりと確認することが必要であり、それによって、影の角度・長さ・濃さを統一することで、リアリティー(現実性)を高められるのです。

練習のポイント

成功する風景画の制作には、日々の練習が欠かせません。初めはシンプルな風景から始め、徐々に複雑な風景へとチャレンジしていくと良いでしょう。

また、実際の風景を前にしてスケッチをすることで、現場の空気感や光の動きを直接感じながら描写するセンスが養われます。鉛筆での風景画の制作は、基本から応用まで幅広い技術が求められるアートです。

しかし、その一方で、鉛筆だけで自分だけの世界を表現できるのも、この技法の魅力であり、光と影の劇的な対比で圧倒的な個性を発揮することもできます。

初心者向け:基本的な風景スケッチのステップバイステップ

国画会展 入選作品 誕生2014-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

風景の鉛筆画やデッサンは、自然の美しさや都市の魅力を一つの画面に収める技術です。

しかし、その風景の多様性や細部を捉えるためには、基本的なステップが必要です。

本章では、初心者の人でも簡単に風景を鉛筆画やデッサンするための、基本的な手順を紹介します。

ステップ1:インターネット上の画像やスクリーンショット及び画像の活用

風景画を始めると言っても、いきなりスケッチブックと折り畳み式のイスを持って屋外へ景色をスケッチしに行くとすると、抵抗がありませんか?風景画を始めたばかりの時には、通行中の他人に見られたくはないものです。

上手に描ける実力がつけば、逆に「見てもらいたい」と思うかもしれませんが、最初の内はそうはいきませんよね。

そのような場合には、インターネット上の画像やスクリーンショット及び、図書館などから借りた写真集などの画像も活用しましょう。

たくさんあるさまざまな画像の中で、描きやすそうな画像を選んで描くことから始めます。また、あるいは、あなたの住まいのそばにある風景を、デジカメなどに収めて自宅のパソコンへ取り込んで、画面を見ながら描くということもできます。

この方法であれば、画像を見ながら描き進んで、もっとよく観察が必要だと思った場合には、改めて出かけていき確認してくることもできます。そのようにして、10作品も描けば、屋外で制作する勇気も出てくるでしょう。^^

それでも最初の内は、人目が気になるようでしたらば、平日を活用したり、休日でも早朝とかであれば、かなり人も少なくなります。折り畳みのイスがない場合には、公園のベンチに腰掛けて描けばよいのです。

やがて慣れて来ましたら次の手順も参考にしてみてください。

ステップ2:風景の選び方

風景スケッチの第一歩は、描きたい風景の選び方から始まります。

シンプルな山や川、公園のベンチなど、複雑ではない風景からスタートすることをオススメします。

その場の気分や、感じたインスピレーションに従い、スケッチブックに記録してみましょう。

ステップ3:大まかな形状の輪郭を描く

始めに、風景の全体的な輪郭をラフに描きます。

大きな山や建物の形、樹々の配置など、主要な要素を軽く線で捉えることで、後の詳細な描写がスムーズに進みます。

ステップ4:詳細部分の追加

輪郭が完成しましたら、詳細な部分に進みます。

樹々の連なりや木の葉の質感、池や河の水面の映り込みなど、風景の特徴をしっかりと捉えることがポイントです。場合によっては、建物なども含めて描くのも良いでしょう。

尚、この場合のコツとしては、樹々の葉や花などは細かく描かないで、何となくわかる程度に描くことが重要です。さもないと、あなたは挫折してしまうかもしれません。^^

また、次の作品では、主題である坂を上り切ったあたりへ「観てくださる人の視線を導きたい」ので、主題ではない坂の手前左側の樹々のように、「細かい柄や模様」のたぐいは、「何となくわかる程度の描き込み」で充分なのです。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

我々人間の目は、「細かい柄や模様」に注目してしまう習性があるので、あなたが本来の主題や強調したい部分に、観てくださる人の視線を引きつけたい際には、主題以外の部分に「細かい柄や模様」があっても、省略して描くことが重要となります。

もしも、上の作品の樹々を細密描写してしまったとしたら、観てくださる人の視線はその細密描写した部分へと向かい、本来導きたい部分へ誘導できないことになってしまいます。

そのような作品は、「何が言いたいのか分からない作品」と言われてしまうこともあるので、あくまでも主題が引き立つように描くことを記憶しておきましょう。^^

ステップ5:陰影と奥行きの表現

風景の鉛筆画やデッサンに、奥行きや立体感を出すためには、陰影の表現が欠かせません。

光の方向を意識しながら、暗い部分や影を描き、風景に深みを持たせましょう。

この場合のコツは、一番濃いところから描き、徐々に明るいところを描くようにすることで、描きやすさが生まれます。

逆に、明るいところから徐々に濃いところへと描き進んだ場合には、「もっと濃いトーンが必要」ということになってしまい、あなたの手持ちの鉛筆では足りなくなってしまうこともあるからです。

ステップ6:最終的な仕上げ

最後に、不要な線を練り消しゴムで整理して、必要な部分を強調します。

全体的なバランスを見ながら、細部の調整やアクセントの追加を行い、鉛筆画やデッサンを完成させましょう。

尚、上の「ステップ5」で書きましたように、暗いところから描き始めて、最終的に仕上げの段階を迎えた際には、一番濃いところとして描いていたところを、もう一段濃くすることで、まとまりがつくということもあります。

風景の鉛筆画やデッサンは、繰り返しの練習によって確実にスキルが向上します。これらの基本的なステップを参考に、あなただけの、風景の鉛筆画やデッサンの世界を楽しんでください。

予備知識:画面に手を置く場合の注意点

尚、描き進んでいく段階で、画面上に手をつくことが必要になりましたら、筆者の場合には、必要のないA4サイズの紙や、それを半分に切ったサイズの紙などをあてがって、手を置いています。

このようにせず無理な姿勢で描き続けると、肩や首の「こり」の原因にもなりますし、場合によっては腰を痛めてしまうので注意が必要です。

また、手をあてがっている紙は、手をついて引きずってしまうと、他の部分へ鉛筆が乗ってしまうので、引きずらないように注意しましょう。

この方法は、F100やそれ以上の大きさの画面でも対応できます。

色のニュアンス:鉛筆の濃淡で表現する方法

鉛筆は、色のニュアンス(かすかな違いや含み)を表現する際の、強力なツールにもなります。

単純な線画だけでなく、濃淡を駆使することで、幅広い色彩感や立体感をスケッチブックや紙上に表現することも可能になります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、鉛筆の濃淡を用いた色のニュアンスの表現方法を学びます。

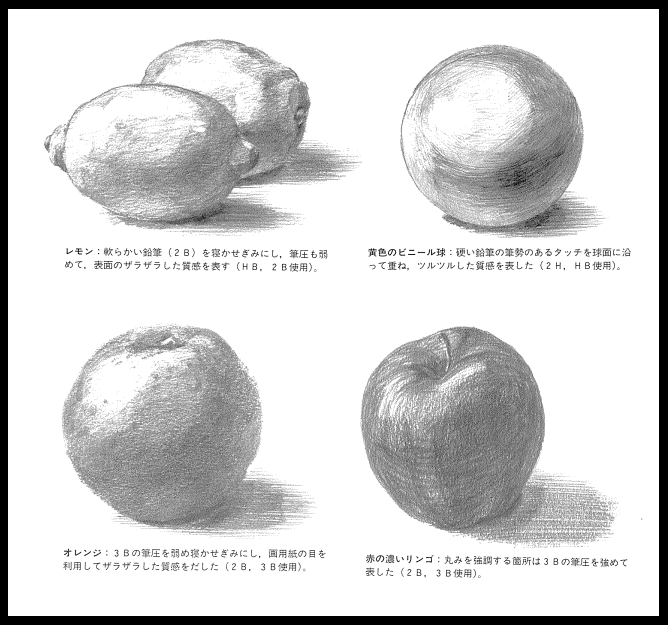

基本の濃淡によるテクニック

筆圧の調整

描く際の筆圧を変えることで、淡い灰色から濃い黒色まで、幅広い濃淡を表現することができます。

軽く優しく描くと淡い線が、筆圧を高めれば濃い線が描けますが、同じ鉛筆であっても、芯先が鋭く削ってあれば、より一層濃く描くこともできるのです。

重ね描き

複数回、線を重ねることで、より濃い色や豊かな質感を作り出すことができるのです。

この場合には、縦横斜めの合計4方向からの描線による、面を埋める描き方が効果的な場合が多くあります。これをクロスハッチングと呼びます。

このクロスハッチングを行う際に、描きにくい方向の線がある場合には、スケッチブックや紙の画面の方を90°回転させることによって、無理なく描線することができるのです。

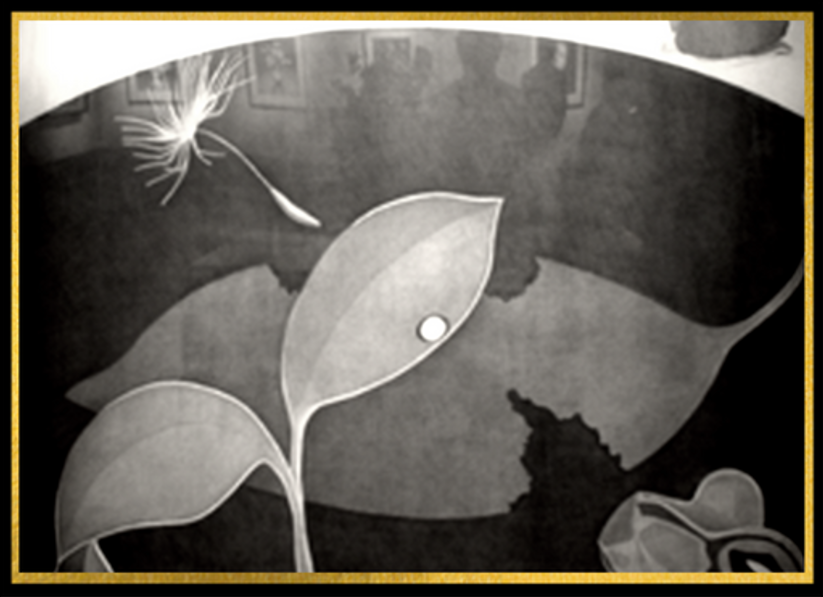

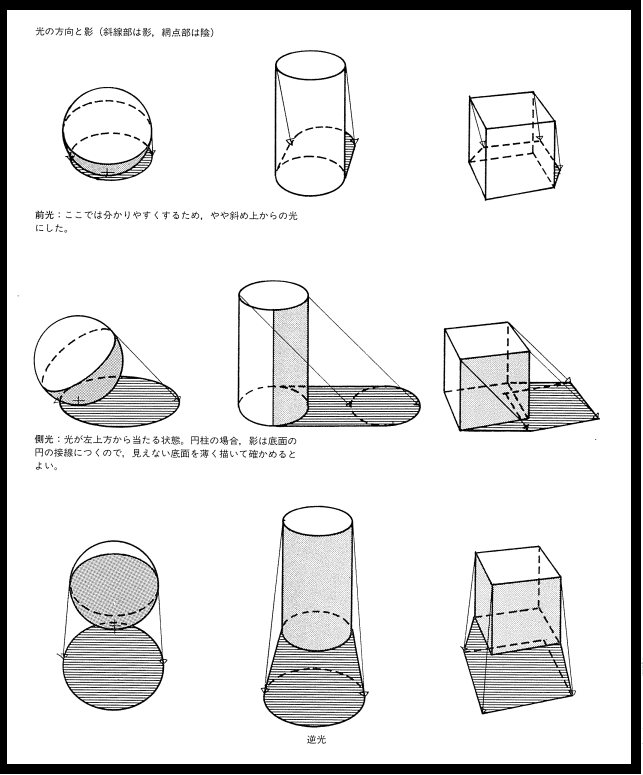

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 大寺聡 氏

陰影を用いた立体感の表現

立体的なモチーフや風景を描く際には、陰影を適切に表現することが欠かせません。

光の当たり方やモチーフの形状に応じて、濃淡を使い分けることで、モチーフが持つボリューム感を強調できます。

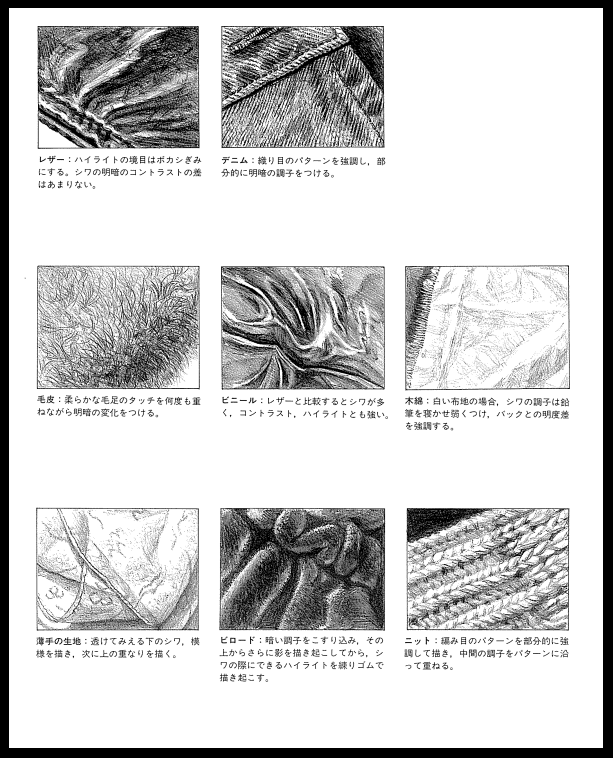

感触と質感の再現

鉛筆の濃淡は、モチーフの感触や質感を再現するのに役立ちます。

たとえば、布地の表面及び、樹皮のザラザラとした質感や滑らかな水面、柔らかな毛皮など、異なる感触を鉛筆の濃淡で表現することができるのです。

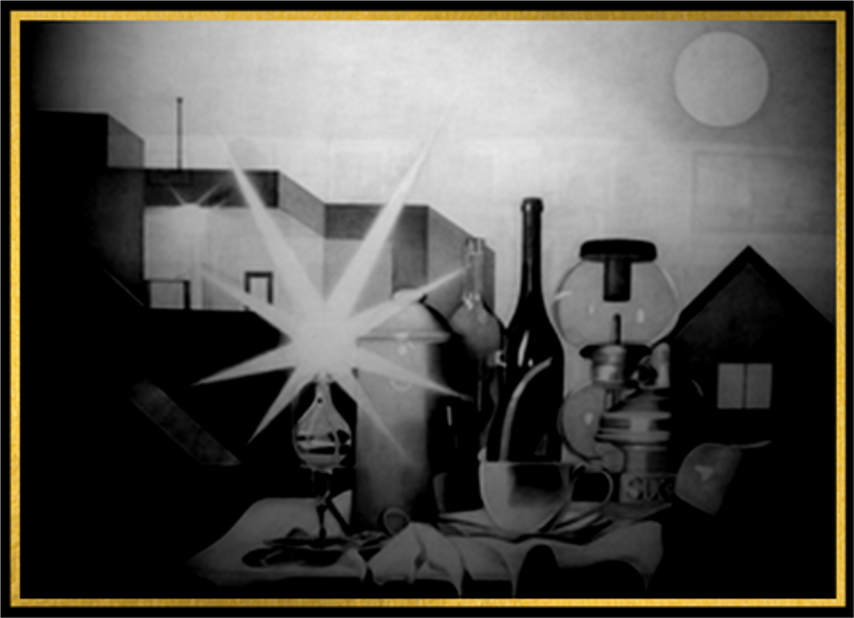

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

濃淡のバリエーションでの情緒表現

濃淡を使って、情緒や雰囲気を表現することも可能です。

たとえば、明るい場面は淡い線で、暗い・あるいは重苦しい場面は濃い線で描くことにより、視覚的な情緒を伝えることもできます。

鉛筆の濃淡は、シンプルながら奥深い表現力を持っているのです。

練習を積むことで、これらのテクニックを自在に使いこなし、リアルな、あるいは抽象的な芸術作品を生み出すこともできます。

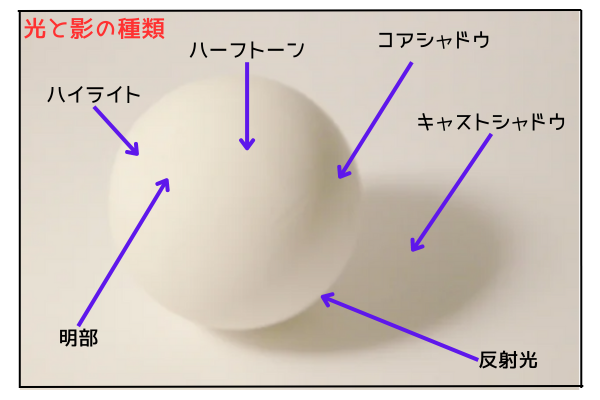

陰影のテクニック:立体感を生み出す陰影の描き方

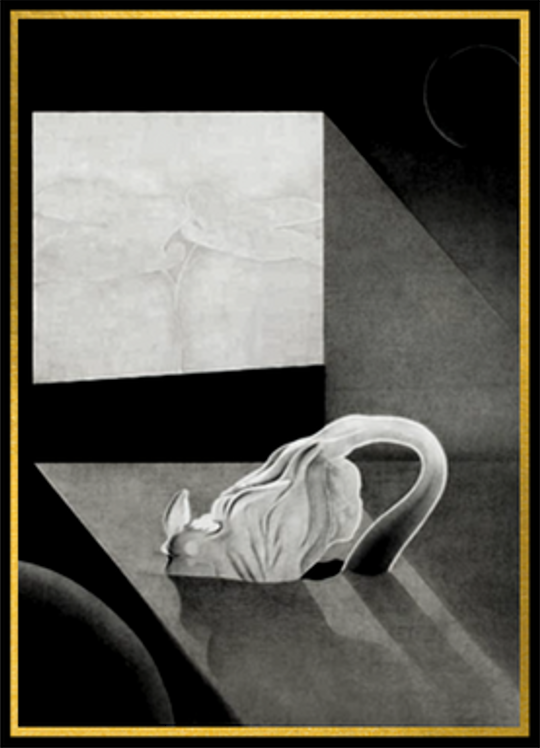

陰影は、鉛筆画やデッサンに、立体感や深みを持たせるための重要な要素です。

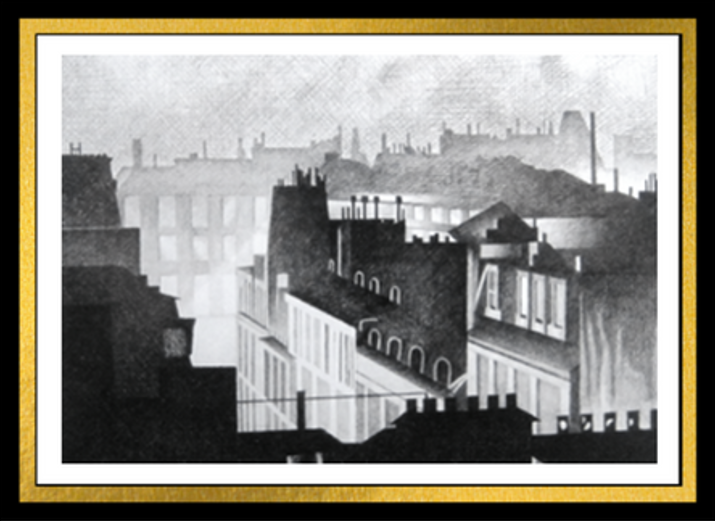

適切な陰影の描き方を学ぶことで、平面的な作品が立体的な作品へと変わります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、陰影を使ってリアルな立体感を表現するテクニックを解説します。

光源の確認と方向性

まず最初に、光源の位置を確認することが重要です。これにより、モチーフに影が落ちる方向及び、濃さや長さを決めることができます。

光源の方向が明確であればあるほど、立体感が強調できるのです。

陰影の基本形状の描画

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志 氏

モチーフの形状や角度に応じて、陰影の基本形状が決まります。

たとえば、球体のモチーフの場合は、陰影はやや楕円形になるのです。

立方体や四角いモチーフの場合には、影はその角度に応じて直線的な形になります。

陰影の濃度のバリエーション

モチーフの形状や質感、そして光の強さや方向によって、陰影の濃淡は変わります。

直接光が当たっている部分は明るく、モチーフの裏側や隠れている部分は暗く描きましょう。

この濃淡の変化により、モチーフの立体感が強調できます。尚、闇の中であっても、さらに濃い影があることも記憶しておく必要があります。

反射光の利用

第2回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

リアルな立体感を出すためには、反射光の活用も考慮すると良いでしょう。

モチーフの反対側や底部に、わずかに光が反射して明るくなっている部分を描くことで、より自然な立体感を生み出すことができます。次の画像の中の「反射光」を参照してください。

連続的なトーンの適用

陰影は、一定の濃度で描かれるわけではありません。モチーフの曲線や面の角度に応じて、トーンが連続的に変化することで、滑らかな立体感が生まれます。次の画像を参照してください。

陰影のテクニックをマスターすることで、スケッチブックや紙上に立体的な世界を描き出すことが可能となるのです。

継続的な練習により、陰影の表現力を高め、作品の完成度を向上させてください。

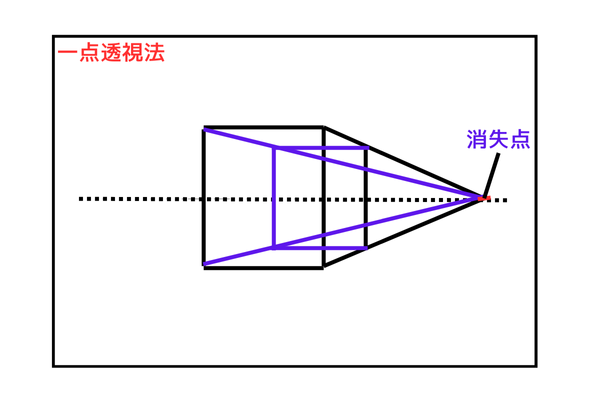

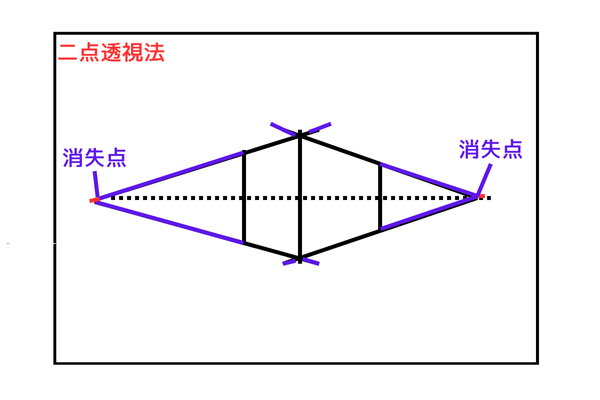

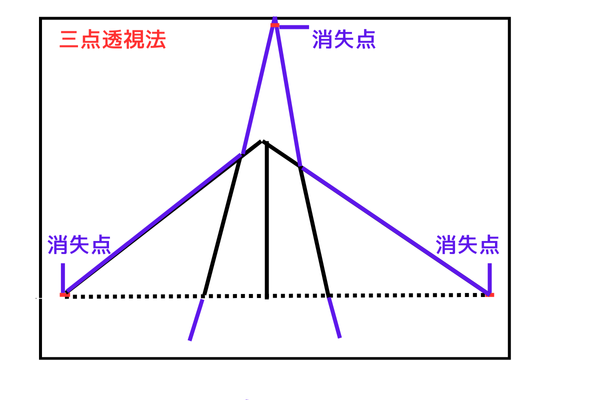

遠近感のマスター:奥行きを強調するデッサンのコツ

遠近感は、鉛筆画及びデッサンや絵画全般において、奥行きや立体感を表現する上での基本的な要素です。

その効果的な表現は、作品にリアルさや深みを持たせて、視覚的な魅力を高める鍵となります。

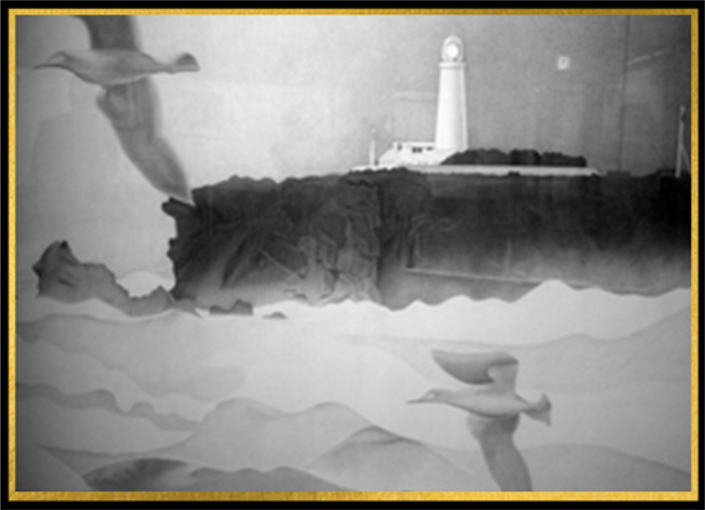

次の作品では、画面深度(遠近感)を劇的に高めています。そのコツは、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、効果を発揮できるのです。参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

本章では、遠近感を効果的に表現するための、鉛筆画やデッサンのコツを解説しましょう。

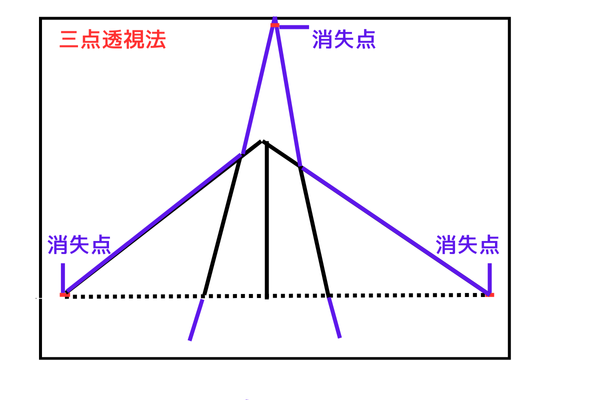

透視図法の利用

透視図法は、遠近感を表現する基本的なテクニックです。

一点透視や二点透視など、視点の数によって方法が異なります。遠くのモチーフを小さく、近くのモチーフを大きく描くことで、視線の深度を生み出します。

色彩とトーンの調整

遠くのモチーフは、色が薄く・トーンが明るくなる傾向があります。

この現象を「空気遠近法」と呼びます。近景の色彩やトーンを濃く・鮮明にし、背景や遠景を明るく・薄くすることで、遠近感を強調することができるのです。

鉛筆の層を重ねる工夫

モチーフや風景を鉛筆の層を重ねることで、前後の関係や深みを表現できます。

近くのモチーフを細密に、遠くのモチーフはシンプルに描くことで、空間の奥行きを感じさせる効果が得られるのです。次の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

光の照射と陰影の活用

光の当たり方や、陰影の位置を意識的に配置することで、モチーフの位置関係や奥行きを強調できます。

とくに、強い光が当たっている場面では、陰影が遠近感の強いアクセントになるのです。

線の強弱と太さ

線の太さや、筆圧の強弱を変えることで、モチーフの位置や遠近を示すことができます。

近景の線を太く、背景や遠景の線を細くすることで、立体感を強調する効果が生まれるのです。

遠近感のマスターには、緻密な観察と継続的な練習を要します。

これらのコツを活用し、鉛筆画やデッサンに奥行きと深みを持たせる技術を磨きましょう。

細部の魅力:質感や細部をリアルに描写する方法

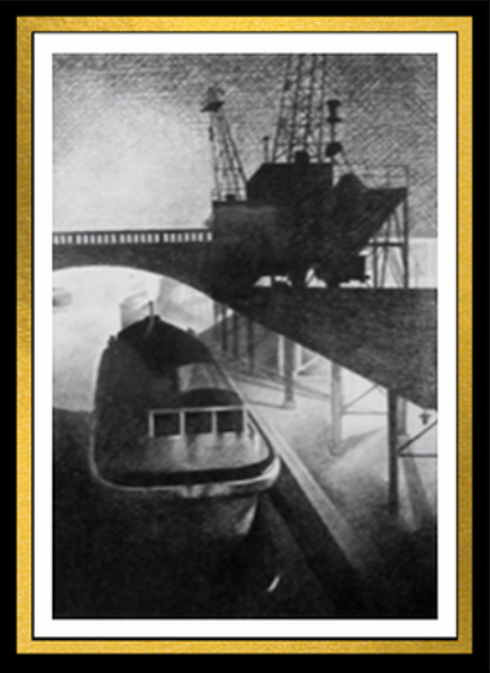

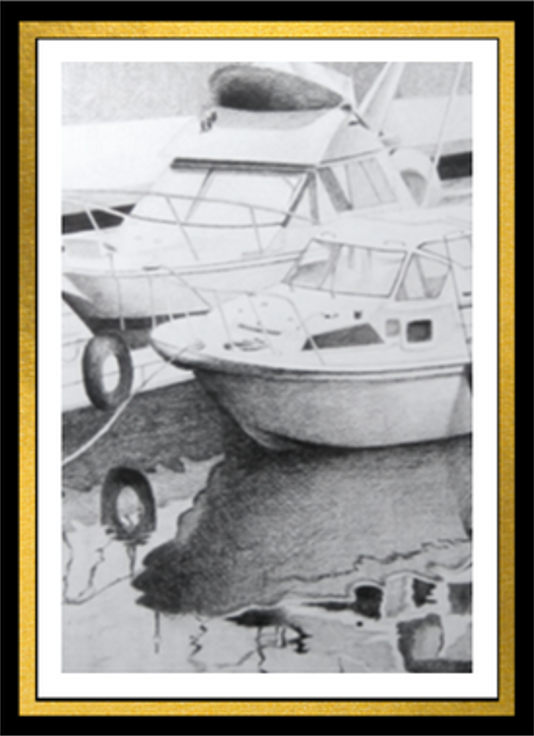

第1回個展出品作品 サン=ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画面の中のモチーフの細部や質感は、作品のリアルさや生命感を大きく左右します。

質感や細部を適切に捉えることで、視覚的な深みや細密さを作品に与えることができるのです。

本章では、これらの細部をリアルに描写するための手法を探ります。

観察の重要性

質感や細部の描写には、緻密な観察が必要となります。

モチーフをじっくりと見つめ、その細かい部分や質感を理解することが、リアルな描写の第一歩です。

とくに、描き始めの時には、手元の描写に気を取られることが多く、モチーフをよく見ているようで、あまりよく見ていないということが多くありがちです。

描写のための道具選び

細部を描写するためには、適切な道具を使用することが重要です。

細い線を描くための、先端を鋭くとがらせた鉛筆や、特定の質感を描写するための擦筆(※)など、目的に合わせてツールを選択しましょう。

※ 擦筆とは、鉛筆のトーンを擦ることによって生まれる、なだらかなトーンを得るための道具ですが、ティッシュペーパーや綿棒で擦るなどでも効果を得られます。

擦筆の画像です

トーンの積み重ねと擦ることによる効果

色の積み重ねや、トーンをなじませるための、擦ることによる効果を活用して、モチーフの質感や深みを表現できます。

複数の色を 重ねたり、ティッシュペーパー・綿棒・擦筆で擦ることによって、滑らかな階調(グラデーション)を作り出し、リアルな質感を表現することもできるのです。

尚、色の積み重ねには、「クロスハッチング」が欠かせません。前述しています、「基本の濃淡によるテクニック」の中の「重ね描き」の、縦横斜めの4種類の線を使うというところを参照しましょう。

点描法や筆跡の変化

質感の特性に応じて、点描法や筆跡の変化を活用することで、さまざまな質感を再現できます。

たとえば、毛皮や草のような質感を描く場合には、細かい線や点を繰り返し描くことで、その質感を表現できるのです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

光と影の活用

質感や細部の強調には、光と影の描写も欠かせません。質感を強調するために、光が当たる場所と、影が落ちる場所を明確に描き分けることで、リアルな立体感を出すことができます。

細部の魅力は、描写の細密さや正確さによって大きく引き立てられるのです。

これらの手法を活用し、作品の中の各部分に命を吹き込む技術を磨きましょう。

上級者のための深化テクニック:風景画制作時における深化

風景画制作における、鉛筆画やデッサンのスキルをさらに高めたい皆さんへ。

基本を超えた深化テクニックで、作品の表現力や独自性を引き出しましょう。次の画像を参照してください。

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、上級者向けの深化テクニックを解説します。

空間表現の熟達

風景の奥行きや、空間表現をさらに強調するためのテクニックを磨く。

たとえば、微妙なトーンの変化や透視図法(遠近法)の微調整、光と影の絶妙なバランスを取り入れることで、更なる空間表現ができます。

変則的な透視法の採用

一点や二点透視法を基本に、変則的な透視法や多点(三点)透視法を織り交ぜることで、ユニークな空間表現を追求できます。

これにより、観てくださる人に新鮮な驚きや興奮を提供できるのです。

環境や時間の変化を活用

同じ風景でも、時間帯や季節、天気によって表情は異なります。

夕暮れ時の柔らかい光や、雨上がりの濡れた路面、木の葉に付いた水滴なども活用して、独自のシーンを描写しましょう。

先ほども掲載していますが、次の作品を参照してください。この作品は「晩秋の夕暮れ時」を描いた作品です。電柱の長い影が、その情景を説明していますよね。^^

抽象的要素の取り込み

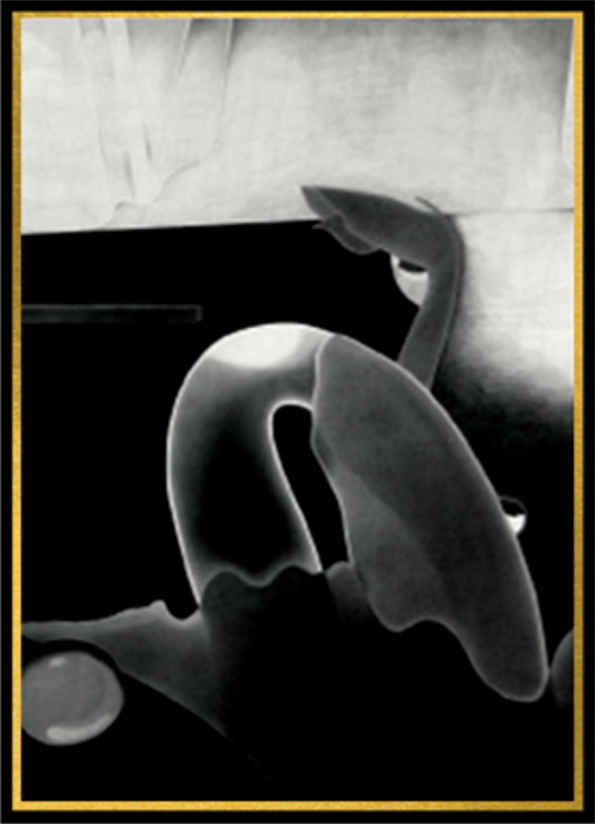

リアルな風景画の鉛筆画やデッサンに、抽象的な要素や暗示を取り入れることで、作品に深みや物語性が加わります。

具体的な風景と抽象的な要素の融合は、新たな表現の幅を開くことができるのです。例えば、次の「心象風景作品」を参照してください。この作品の構図(※)も確認してみてください。

-220609-2.png)

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画中山眞治

このような要素の集合で、心象風景は制作できます。

※ 構図に関心のある人は、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、参照してください。あなたが当面の制作で、使える内容になっています。

感情や哲学の反映

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

風景は、ただの背景や遠景ではありません。その場の空気感や、作家の感じる感情、背後にある哲学や思考を作品に反映させることで、風景画はさらなる高みへと昇華できます。

上級者としての、技術や知識はもちろん大切ですが、それを超えた独自の解釈や表現を追求することで、真のアーティストへの道を切り拓くことができるのです。

常に新しい手法や視点を求め、風景画及びデッサンの世界を深化させましょう。

さまざまな要素をふんだんに取り入れて、作品を仕上げてみませんか。

実際の風景から学ぶ:成功例とその分析

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

風景画制作の魅力は、自然や都市のシーンをリアルに再現することにあります。

数多くのアーティストが、独自の手法で風景を表現していますが、その成功例から学べることは多いものです。

本章では、実際の風景の鉛筆画やデッサンの成功例と、それがなぜ成功したのかの分析を行います。

名作の分析:モネの「睡蓮」

クロード・モネ 睡蓮

クロード・モネの「睡蓮」は、風景画の中でも特に名高い作品です。彼の画法は、自然の風景をその場の感情と共に捉える独特の手法にありました。

明るい色彩や独特の筆触で、水面の動きや反射を緻密に表現しています。

この作品から、風景の一部分に焦点を当て、それを緻密に描くことの重要性を学べます。

現代の成功例:非公認の公共芸術作品の風景

都市の非公認の公共芸術作品(落書き)も、実際の風景として捉えることができます。

壁画や落書きは、その場所の文化や歴史を反映しており、その背後にあるストーリーを理解することで、より深い表現が可能となるのです。

都市の風景から、文化や歴史の重要性を学びましょう。

自然の中の微細な部分の表現

大自然は、微細な部分で溢れています。

露に濡れた蜘蛛の巣や、樹皮の質感など、小さな部分にこそ、風景の魅力が隠されています。成功例を通じて、大きな風景の中の小さな細部の美しさと、その捉え方を学びましょう。

実際の風景を描く際には、ただ外見を描くだけでなく、その背後にあるストーリーや感情、歴史を取り入れることで、より豊かな表現が可能となります。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

成功例から学ぶことで、自身の鉛筆画やデッサンのスキルも、新たなレベルへと押し上げることができるでしょう。

選ぶべき鉛筆と材料:鉛筆画・デッサンツールのオススメ

第2回個展出品作品 潮騒 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンの技術やセンスはもちろん重要ですが、それを最大限に引き出すためには、適切なツールの選択は不可欠です。

良質な鉛筆や材料は、アーティストの表現力を一層高めてくれることでしょう。

本章では、鉛筆画やデッサンにオススメの鉛筆と材料を紹介します。

オススメの鉛筆:硬度とタイプ

鉛筆の硬度は、10Hから12Bまでさまざまです。軟らかいBシリーズは濃淡の表現に、硬めのHシリーズは細部の描写に適しています。

また、チャコール(木炭)・インク・ボールペンも、特定の風景や質感には不可欠です。

関連記事:「初心者必見!鉛筆画・デッサンで最適な鉛筆の選び方とその特性ガイド」は、次のリンクをクリックしてください。

https://pencil-drawing.com/3327.html

必須のスケッチブック:スケッチブックの紙の質とサイズ

鉛筆画やデッサンに適したスケッチブックは、紙の質とサイズによって異なります。

細部を描く場合や、水彩を併用する場合には、厚手の水彩紙がオススメです。ポケットサイズから大判まで、目的やシーンに合わせて選びましょう。

関連記事:「鉛筆画・デッサン初心者~中級者必見!最適なスケッチブックと髪の選び方」は、次のリンクをクリックしてください。

https://pencil-drawing.com/3708.html

その他の用品:消しゴム、擦筆、定規

消しゴムは、適切に細部を描写する際や修整時に必須です。

また、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆は、階調(グラデーション)を滑らかに仕上げるのに役立ちます。定規やコンパスは、都市風景や建築物を描く際に特に重宝します。

鉛筆削り:最適な芯の鋭さを保つ

鉛筆削りは、芯の鋭さや形を一定に保つために欠かせません。

とくに、細部を重視する鉛筆画やデッサンでは、シャープで正確な線を描くことが求められるため、鉛筆削りの選択が重要です。

適切なツールを選ぶことで、鉛筆画及びデッサンの表現力や、技術がさらに向上します。

尚、鉛筆削りで削れないほど短くなった鉛筆は、次の画像のような「鉛筆延長ホルダー」にさして、ナイフやカッターなどで削れば、2~3cmくらいの長さまで使いきることができます。

筆者の使っている鉛筆延長ホルダーです

初心者の人から上級者の人まで、それぞれのニーズに応じて、最適な鉛筆や材料を選んで、あなたの芸術作品を一層魅力的に仕上げましょう。

日々の練習法:コンスタントに上達するためのルーティン

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンの上達は、才能だけではなく日々の練習が鍵です。

継続的に技術を磨くことで、表現力を高め、独自のスタイルを確立できます。

本章では、日々の練習を効果的に行うための、ルーティンとそのポイントを紹介しましょう。

5分スケッチ:日常の一コマを速描

毎日5分間、身の回りのものや風景をスピーディにスケッチする習慣をつけましょう。

これにより、観察力や描写スピードが自然と向上します。

速描の中で重要なのは完璧さよりも、瞬時の印象を捉えることです。これをクロッキーとも呼びます。

テーマ別練習:週ごとに特定のテーマに焦点を合わせる

たとえば、「樹の表現週」や「影の描写週」といった具体的なテーマを設定し、それに基づいて1週間練習することで、特定の技術に集中して取り組むことができます。

リンゴなら、リンゴで良いのです。何度でも描いてみましょう。描く角度を変える、光の当て方を変える、トーンの入れ方を変えるなど、たくさんの描き方があるはずです。^^

達人の作品を模写:名作から学ぶ

過去の達人の名作や、現代の芸術作品から1つ選び、それを模写する練習を定期的に取り入れることで、技術や構図の理解を深めることができます。

ただし、模写は学びの一環として行い、オリジナルとして公開することは避けるように注意が必要です。

あるいは、あなたのスマートフォンで撮影した画像を、白黒化して制作する方法もあります。次の記事を参照してください。

関連記事:「スマホ画像を使って学ぶ構図の見極め方!鉛筆画で表現力を高める方法」は、次のリンクをクリックしてください。

反省と評価や批評:自身の作品を見返す

練習の後は、自身の作品を冷静に見返し、どの部分がうまくいったのか、どこを改善すべきかを分析しましょう。

また、第三者からの評価や批評も大切です。異なる視点からの意見は、成長のヒントになるのです。

日々の練習は、鉛筆画やデッサンのスキルの向上だけでなく、自分自身と向き合う時間としても非常に価値があります。継続的な努力を通じて、一段階上のレベルを目指しましょう。

まとめ

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンの魅力は、単なる技術の習得を超えて、自らの観察力や表現力を高め、日常の中に潜む美を発見する旅に出ることができる点にあるのです。

そして、その上達の道のりは、適切なツールの選択や、日々の継続的な練習によって大きく変わってきます。

鉛筆の硬度やスケッチブックの質は、鉛筆画やデッサンの基盤となる材料を選ぶ際の基本ですが、これを選ぶ楽しさもまた鉛筆画やデッサンの醍醐味の一つです。

また、具体的な練習方法として、たとえば5分間の速描やテーマ別練習、さらには過去の名作の模写など、日常の中に取り入れることができる練習法は、上達への近道となるでしょう。

しかし、ただ練習を重ねるだけでなく、自身の作品を冷静に分析し、第三者の視点からの評価や批評を受け取ることも非常に重要です。これにより、自身の強みや改善点を明確にし、より質の高い練習を積むことが可能となります。

また、風景画制作のさまざまなテクニックでは、陰影の表現や質感の描写、そして遠近感の強調など、これらを学ぶことで作品に奥行きやリアリティーをもたせることができるのです。

これらのテクニックは初心者の人から上級者の人まで、それぞれのレベルに応じて磨きをかけることができるので、絶えず新しい挑戦と発見が待っています。

最後に、鉛筆画やデッサンは、技術を習得するためのものであると同時に、自身の感受性を磨くためのものでもあります。継続的な努力を通じて、自らの独自の表現を見つけ、日常の中の美しさを捉える旅を楽しんでください。

尚、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

関連記事:「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」は、次のリンクをクリックしてください。

https://atelier-light-and-shadow.com/5-composition-ideas-165

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-1-485x353.png)

光と影の劇的な対比によって、鉛筆画は、油彩画やアクリル画にも負けない鮮烈な作品も描くこともできます。