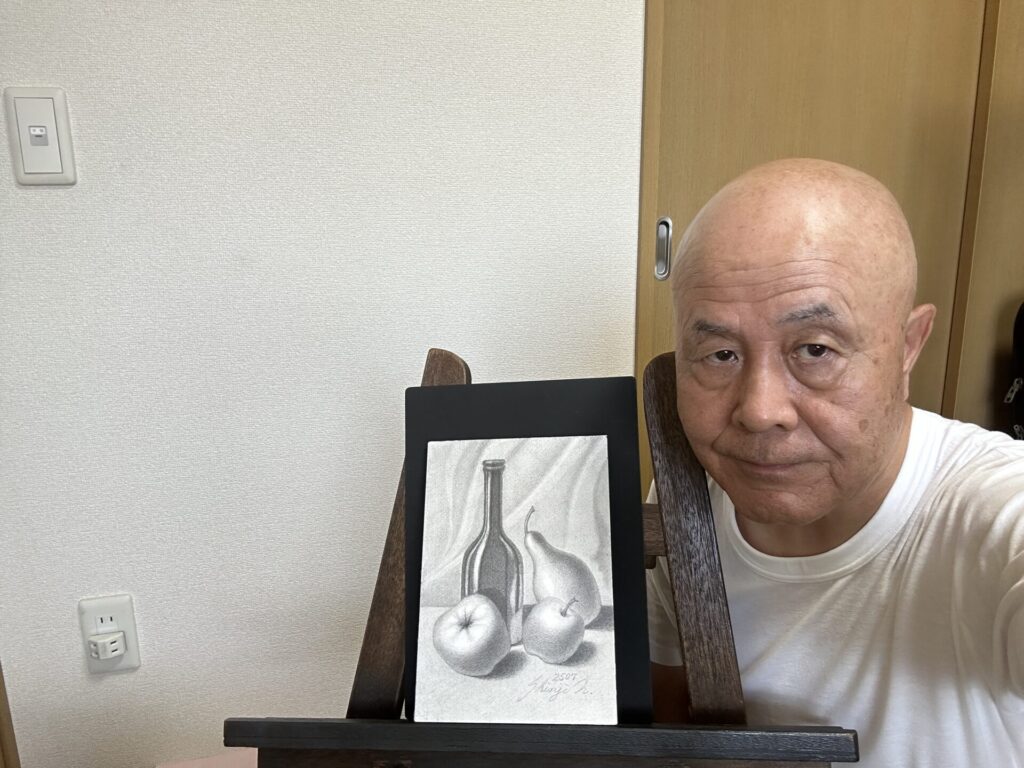

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

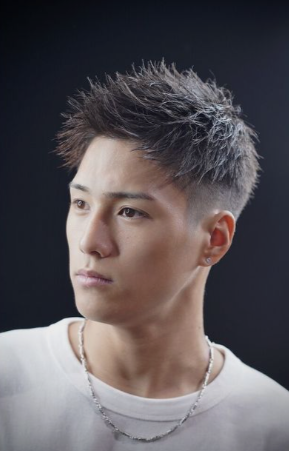

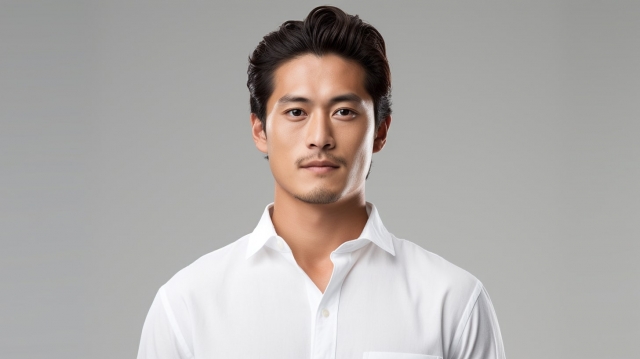

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画において「似ている」ことは確かに技術の証ですが、作品として本当に心を打つのは“存在感”が宿っているかどうかです。

鉛筆画中級者の人になると、顔がある程度似せられるようになっても、「印象が薄い」「伝わらない」といった壁にぶつかることがあります。

この記事では、人物にリアルな生命感と物語性を与えるための、鉛筆画中級者の人向けテクニックを解説します。

「似ている以上」に伝えるために必要な、視点・構図・陰影・視線の扱いを習得し、あなたの鉛筆画を一段階上の表現力へ導きましょう。^^

それでは、早速どうぞ!

視線の力で存在感を導く構図の必要性や作り方

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 f10 鉛筆画 中山眞治

人物に存在感を与えるためには、ただ顔を似せるだけでなく、画面全体の視線の動きを意識した構図設計が重要です。

鉛筆画中級者の人がよく陥るのは、主題(主役や準主役、以下主題)となる人物を丁寧に描いていても、画面全体での存在感が弱くなるという状態です。

その原因は、視線誘導の設計が不充分なためです。

本章では、人物の印象を強める構図の必要性や、工夫について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

3分割構図で主題の位置を最適化する

画面を縦横に3等分したときの交点に人物の顔や視線を置くことで、視覚的に安定した構成が生まれます。

この位置は、自然に人の目が向かうため、観てくださる人に印象を残しやすく、存在感が際立てられるのです。

とくに、人物が画面の中央ではなく左右の3分割線上に配置されていると、画面に動きが生まれ、視線誘導と表現力の両立が可能になります。次の画像を確認してください。

-220608-1.png)

つまり、⑤や⑥の位置に人物の中心を据えて描くということです。尚、室内の床の位置を⑦に据えれば、室内の広さを表現できますし、⑧にすれば空間の広がりを示せます。

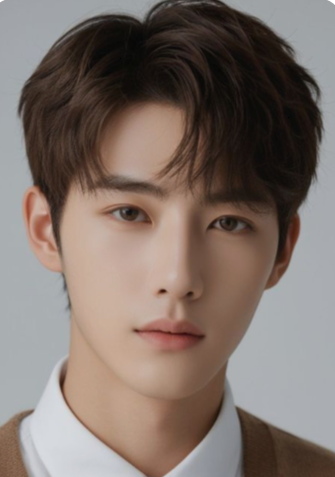

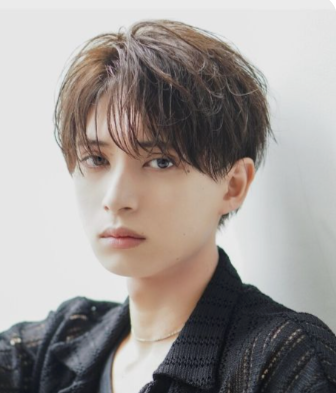

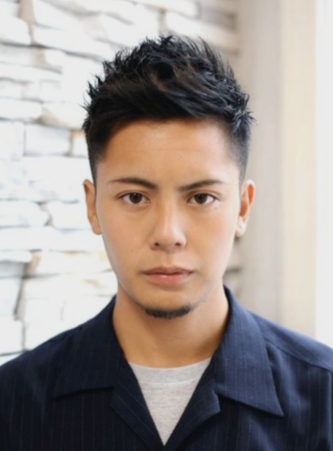

次の画像をそのように据えるとすれば、幅広く描き込んでしまうと、人物が画面に納まりきれなくなりますので、サイズはコンパクトにする必要があります。あなたのイメージの中に、次の画像を据えてみてください。

今回の3分割構図よりも、画面の寸法上の中央に近い「√3分割」という構図もありますので、参照してみてください。

この分割の仕方は、画面寸法に対して÷1.732で得られた寸法で分割するということです。この構図分割法も、この記事最終の関連記事に載っています。

背景の空間処理で奥行きと立体感を演出する

背景との距離感を明確にすることで、人物が画面の中で浮かび上がって観えるようになります。具体的には、あなたの描く人物の背景に濃いトーンを配置すると、人物が光り輝いて観えるようになります。

そして、背景を単に描くだけでなく、トーンを調整して奥行きを生み出すことで、手前の人物に光が当たり、空間の中での存在感が際立ちます。

とくに、背景をややぼかしたり、ディテール(詳細)を省略したりすることで、主題が引き立てられます。

余白と配置で視線の集中を促す

人物の周囲に適切な余白を設けると、その空間が心理的な視線誘導の役割を果たします。

余白があることで、人物の形や表情に目が行きやすくなり、画面に呼吸が生まれます。

余白はただの空白ではなく、視線を集める“見せ場”を作るための計算された空間です。

視線や身体の向きを使ったライン設計

人物の目線や体の傾き、髪の流れ、服のしわなどの要素を線として捉え、それが画面内でどこに向かっているのかを計画的に設計することで、観てくださる人の視線が、自然に人物の顔や表情へ戻ってきます。

これにより、画面全体が視覚的に一体となり、人物の存在感がより強調できるのです。

構図を検討する段階で、視線の動きを意識することは、人物を単なるモチーフから「物語を語る存在」へと昇華させる鍵になります。

光と影で輪郭を超えた存在感を描く方法

第1回個展出品作品 人物Ⅲ1997 F10 鉛筆画 中山眞治

顔を正確に似せることができても、人物の存在感が感じられない場合には、その原因の多くは光と影の扱いにあります。

鉛筆画での光と影は、単なる明暗ではなく、立体感や空気感、そして人物の感情を伝える重要な手段です。

鉛筆画中級者の人がステップアップするには、輪郭をなぞるだけでなく、光と影で人物の“その場にいる感じ”を描けるようになることが求められます。

本章では、人物画における、人物の存在感の出し方について解説します。

主光源を決めて全体のトーン設計をする

まず重要なのは、画面上のどこに光源を設定するかを明確にすることです。

光が左上から差しているのか、正面なのか、あるいは逆光なのかによって、人物の顔に落ちる影や立体の出方が大きく変わります。

主光源を決めたうえで、画面全体の明暗の方向性(角度・位置・長さ・濃さ)を統一すると、人物の存在感が一貫した形で伝わります。

陰影で形を描く意識に切り替える

顔や体の輪郭線を描くのではなく、陰影によって立体を描き出す発想が必要です。

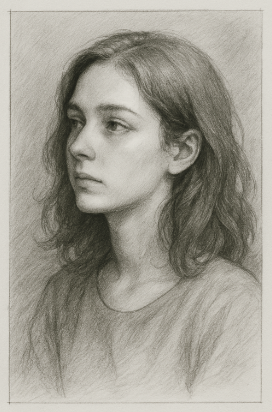

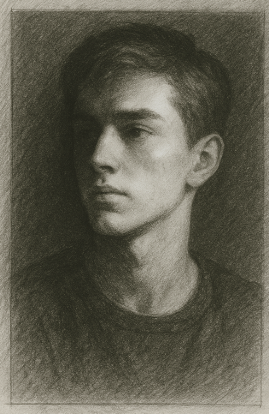

輪郭線を極力省略し、光が当たっている部分と影になっている部分の対比によって顔を形作ることで、人物はスケッチブックや紙の中から浮かび上がるように観えてきます。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

これはとくに、眼球や頬骨など、硬さや丸みのある部位で効果を発揮します。

尚、明るい部分の背景には濃いトーンを、暗いトーンの背景には明るめのトーンを使うことで、人物の存在感を強調できるのです。上の作品を参照してください。

中間トーンの丁寧な重ね描きで空気感を演出

極端な黒や白だけで描くのではなく、0〜10段階のグレーのうち、中間トーンを丁寧に重ねて調整することで、肌の質感や空気の厚みを表現できます。

明るすぎると平坦になり、暗すぎると潰れてしまうので、中間の幅をどう使うかが技術の見せ所です。

筆圧や重ねる方向を意識することで、繊細なグラデーションが可能になります。

尚、筆者の場合には、人物の顔や体にできている陰影には、2H~10Hの鉛筆を優しく軽く持ち、縦横斜めの4通りの線を根気よく何度も塗り重ねることで、微妙な陰影を実現できているのです。

その際には、描きにくい方向の線があった場合には、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば問題なく描くことができます。

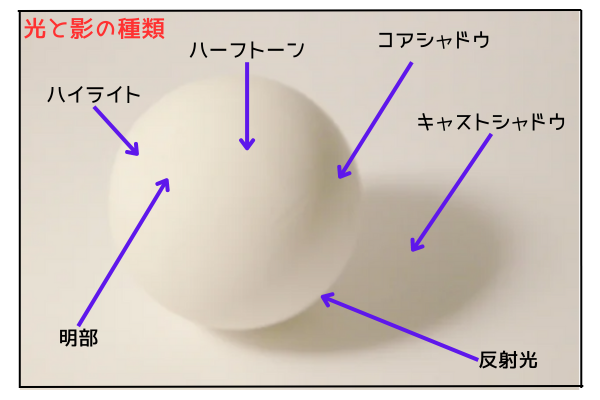

キャストシャドウとコアシャドウを描き分ける

影には種類があります。顔の下に落ちるキャストシャドウ(投影影)と、顔の内側にできるコアシャドウ(核心影)を明確に区別して描くことで、空間的な位置関係が伝わります。次の画像を確認してください。

とくに、顎の下や鼻の陰など、影のエッジが強い部分と弱い部分を描き分けることで、人物がその場に「いる」ような錯覚を生み出すことができます。

光と影の描写は、単にリアルさを追求するためではなく、人物の“存在”を画面の中に確かに感じさせるための演出です。

観てくださる人に、息遣いが聞こえるような印象を与えるには、輪郭線の内外にある光と影のドラマを意識することが不可欠となります。

視線と表情が語る感情の深度

-1-3.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の存在感を高めるうえで、視線と表情の演出は欠かせません。

鉛筆画では、言葉の代わりに視覚的な要素だけで感情を伝える必要があるため、視線の方向やまなざしの強さ、わずかな表情の変化が作品の印象を大きく左右するのです。

鉛筆画中級者の人にとって、顔の形を整えるだけではなく、「人物が何を思っているか」を視線と表情で描く技術が求められます。

本章では、視線と表情の演出方法について解説しましょう。

視線の方向で物語性を生み出す

人物がどこを見ているかは、観てくださる人の想像を刺激する大切な要素です。

真正面を見ていれば対峙感、斜め下を見れば内省的な印象、遠くを見ていれば物思いにふけっているような感情を想起させるのです。

視線の方向によって画面に生まれる“物語”は、似せることでは得られない表現の深みをもたらします。

尚、絵画の世界では、画面左側は過去を、画面右側は未来を暗示することも記憶しておきましょう。

たとえば、人物を画面の左側において、その横顔の視線を画面右に向ければ、未来に思いをはせているように感じられるということです。

まぶたや瞳孔で視線の強さを調整する

目の形状やトーンによって、視線の強さをコントロールできます。瞳孔の位置を微妙にずらすだけで、集中力や気の抜け具合が表現できます。

また、まぶたの角度や重さを描き分けることで、眠そうな表情や緊張感のある視線など、幅広い感情が演出可能です。

まぶたの描き分けは、とても重要です。眼球を正円に描くだけでは、リアルにならない点に注意しましょう。

口元のわずかな角度の変化で感情を伝える

口元は表情を語る重要なパーツです。わずかに上がった口角は穏やかさや安心感を、逆に下がった口角は不安や沈黙を表現します。

歯を見せるか否か、唇の厚みや柔らかさをどう描写するかによっても印象は大きく変化します。また、唇の輝きも重要な要因です。

尚、目と口が連動するように描けると、感情の整合性が生まれ、存在感のある人物画になります。

左右非対称を意識してリアルな表情を作る

我々人間の顔は、完全な左右対称ではないため、あえて微妙に非対称な形で描くと、自然でリアルな印象を生み出せます。

片方の眉が少し上がっていたり、口角が左右で異なる角度になっていたりすることで、無意識に人物の内面が伝わるようになるのです。

完璧なバランスよりも、少し崩れた構造が生む“人間らしさ”が存在感の鍵となります。

視線と表情は、似ているかどうかに関係なく、観てくださる人の感情に働きかける最有力な要素です。

表情の設計が上手くいけば、それだけで人物の魅力や空気感が伝わり、記憶に残る作品となります。

描かない部分が存在を語る「省略」の技術

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、人物の存在感を引き出すには、「描かない勇気」も必要です。

鉛筆画中級者の人になると、つい細部まで描き込みたくなるものですが、すべてを説明的に描くと、かえって情報過多となり、人物の印象が弱くなることがあります。

描かない部分があるからこそ、描いた部分が強調され、観てくださる人の想像力を誘うのです。省略は技術であり、表現手段として積極的に活用すべき要素です。

本章では、全体を克明に描くのではなく、主題を引き立てるために、主題以外を簡略・省略することで、画面全体が引き立つ点について解説します。

背景や服の一部を曖昧にして主題を引き立てる

人物以外の部分、とくに背景や衣服の一部をあえて簡略化することで、主題である顔や視線に意識を集中させることができます。

輪郭をぼかしたり、線を薄くしたりすることで空間に余白が生まれ、主題を際立てられるのです。

情報をすべて描くのではなく、「観てくださる人が補完する余地」を残すのがポイントと言えます。

ディテールの選別で視覚の焦点を定める

人物全体の情報量を均等にすると、どこを観ればよいのかが曖昧になってしまいます。

例えば、目や口元に細密な描写を集中させ、髪や耳などにはあえてディテール(詳細)を抑えることで、視線が自然と顔に集中するのです。

描写の密度に緩急をつけることが、画面のリズムを生み、人物の存在感を効果的に伝える手段になります。

線を抜くことで空間に呼吸を与える

人物の周囲や手の先、輪郭線などで、あえて一部を抜いた線を使うことで、空間が画面の中に広がります。

これは「線で囲む」よりも、「線が途切れているのに存在が感じられる」表現の方が、より視覚的に印象を残すという効果です。

省略された線は、観てくださる人にその“先”を想像させ、作品に奥行きを与えてくれます。

あえて白を残して強調する

鉛筆画はモノクロであるがゆえに、スケッチブックや紙の地肌の、白い部分の扱いが極めて重要です。

すべてをグレーや黒で埋めるのではなく、光が当たる部分を白く残すことで、圧倒的な明暗のコントラスト(明暗差)が生まれます。

この「残す」技術こそが、省略による最も効果的な演出であり、スケッチブックや紙の“余白”そのものが存在感を語る要素になるのです。

省略は手抜きではなく、観てくださる人の視覚と感情を操作する高度な技術です。描かないことで“観えてくる”存在があり、それによって人物は静かに、そして強く語りかけてきます。

手の描写が生む人物のリアリティーと存在感

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で人物を描くときには、多くの鉛筆画中級者の人が顔や身体の比率に集中しがちですが、実は「手」の描写が人物の存在感を大きく左右します。

手は、顔に次いで感情を語るパーツであり、ポーズやしぐさを通して性格や状況までも表現できるのです。

本章では、リアリティーのある人物表現を目指すには、手の描写をおろそかにできない点を解説します。

手のポーズで感情や緊張感を伝える

手が握られているのか、開かれているのか、どこに置かれているのかによって、人物の状態が直感的に伝わります。

例えば、胸元に添えられた手は内省的な印象を、前に差し出された手は外向的なエネルギーを示せるのです。

感情を込めた手のポーズを意識的に選ぶことで、顔だけでは伝えきれない、心理描写が可能になります。

骨格と構造を理解した上で簡略化する

手は複雑な構造を持っており、関節や骨の位置関係を理解していないと、ぎこちない描写になります。しかし、すべてをリアルに描く必要はありません。

まずは親指とそれ以外の指の配置、手の甲や手首との連動を意識し、構造を押さえたうえで、描写を簡略化することで自然な手の表現が可能になります。

線とトーンのバランスで存在感を強調する

顔と同様に、手も輪郭線だけで描かず、トーンを使って形を浮き上がらせることが重要です。

とくに、関節や血管の膨らみ、指の折れ曲がりなどは、明暗の幅を丁寧にとることで立体感が生まれます。

また、必要以上に細部を描き込みすぎると、手だけが浮いてしまうので、顔や背景との調和を考えた描写が求められます。

手の存在が画面全体のバランスを決める

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

手の位置や大きさは、構図全体の印象に直結します。例えば、顔に手を添える構図では視線が自然と両方を行き来するため、表情の強調になりますし、手が画面外へ向かって伸びていれば、視線誘導の効果も得られます。

手は脇役ではなく、画面を構成する主要な要素の一つとして捉えるべきなのです。

人物画において、手の描写がもたらす効果は絶大です。リアルで感情のこもった手は、人物全体の存在感を補完し、観てくださる人の記憶に深く残ります。

顔と一体で“語る手”を描けるようになれると、作品は格段に厚みを増すのです。

練習課題例(3つ)

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

視線誘導を意識した人物構図を描く

3分割構図に基づいて人物を配置し、視線や体の傾きを使って画面内に自然な視線の流れを作る。

背景は簡略化し、主題が浮き上がる構成を意識する。

-220608-1.png)

光と影で顔を描き、輪郭線を極力抑えて立体感を出す

顔の輪郭線を極力抑えて描き、光源を設定して陰影だけで人物の顔を構築する。

コアシャドウと、キャストシャドウを明確に描き分け、存在感を表現する。

感情を伝える手のポーズを描く

顔なしで手のみを描写する。

ポーズやしぐさによって、人物の内面を表現し、観てくださる人に心理状態を想像させるような手の存在感を目指す。

まとめ

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、人物の存在感を表現することは、単に「顔が似ているかどうか」という基準では測れません。

この記事では、似せることよりも伝えることを重視した、鉛筆画中級者の人向けの描画アプローチを解説してきました。

視線、光と影、表情、省略、そして手の描写といった5つの観点から、より強く印象に残る人物画を目指すための技術と考え方を整理しておきましょう。

- 視線誘導を意識した構図設計により、人物の存在感が画面全体で際立つ。

- 光源を明確にし、陰影だけで顔を構築することでリアリティーが生まれる。

- 視線や口元、左右非対称な表情により、人物の感情や性格が伝わる。

- 背景や輪郭線をあえて省略することで、主題に集中した印象的な演出が可能。

- 手のしぐさやポーズが、顔では表現しきれない心理描写を補完してくれる。

これらの要素を意識することで、観てくださる人に「そこにいる」と感じさせるような、強い存在感を持った人物画の描写へと進化することができます。

鉛筆画中級者の人にとっての次なる課題は、技術の正確さを超えて、「人物が語る」表現へと進むことです。

似ているだけの顔ではなく、記憶に残る顔を描くために、構図からトーン、表情、そして省略にいたるまで、意図を持った演出を重ねていきましょう。

観てくださる人の感情を動かす鉛筆画は、必ずしも写実性だけで成り立っているわけではありません。

むしろ、どれだけ観てくださる人の想像力を引き出せるか、どれだけその人物に“息遣い”を感じさせられるかが、最も重要な評価軸になります。

今回の内容を意識した実践を積み重ねることで、あなたの鉛筆画は確実に次のステージへと進んでいけるはずです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-5-485x353.png)

F10-1996☆-2-485x673.png)

似ているだけの顔では伝わらない魅力を、画面全体の設計によって補完する視点が、鉛筆画中級者の人には不可欠なのです。