こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

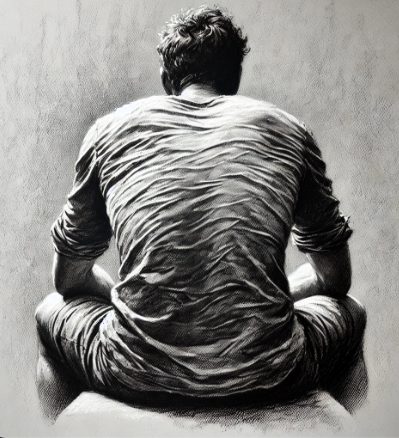

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

さて、木炭デッサンと鉛筆デッサンは、どちらもモノクロの表現に優れた技法ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。

木炭は濃淡を大胆に表現しやすく、質感のあるタッチが特徴です。一方、鉛筆は細かな描写が得意で、繊細な表現に適しています。

この記事では、これらの違いを解説し、効果的に使い分ける方法をご紹介します。あなたの表現力を最大限に引き出すためにも、適切な技法を選びましょう。初心者の人から上級者の人まで役立つ情報をお届けします。

それでは、早速どうぞ!

木炭デッサンと鉛筆デッサンの基本的な違いとは?

木炭デッサンの画像です

鉛筆デッサンと木炭デッサンは、どちらもモノクロ表現に適した技法ですが、描き味や表現の幅に大きな違いがあります。

本章では、鉛筆をメインに使用することを前提に、木炭との違いを理解しながら、鉛筆デッサンの強みを最大限に活かすポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

木炭と鉛筆による素材と描き味の違い

木炭デッサンの画像です

木炭は粉状になりやすく、線のコントロールが難しい一方で、大胆な濃淡表現や質感の強調が可能です。

対して鉛筆は、芯の硬度を選ぶことで線の太さや濃淡を細かく調整でき、緻密な描写に適しています。

木炭のように広範囲を一気に塗ることは難しいですが、その分、線の美しさや微細なグラデーションを表現しやすい点が鉛筆の魅力です。

光と影の表現の違い

木炭は、消しゴムや練りゴムを使ってハイライトを生み出す手法が一般的です。

木炭デッサンの画像です

一方、鉛筆デッサンでは、白い部分を意識して描き進め、徐々に影を作り出す方法が効果的です。

特に鉛筆では、細かい筆圧調整によって滑らかなグラデーションを作ることができて、リアルな光と影の再現に適しています。

作品の仕上がりと保存性の違い

木炭デッサンの画像です

木炭は粒子が定着しにくいため、フィキサチーフ(定着剤)を使用しないと擦れてしまうことがあります。

その点、鉛筆は比較的安定しており、描いたままの状態を長く維持することもできますが、やはり、ここでもフィキサチーフによる定着は必要です。

また、鉛筆デッサンは細部の修整がしやすく、長い時間をかけてじっくり仕上げることができるため、繊細な作品作りに適しています。

木炭デッサンはダイナミックな表現に向いていますが、細かい描写には向かないため、細密なモノクロ作品を目指す場合は鉛筆が適しています。

木炭デッサンの特徴とおすすめの活用シーン

木炭デッサンの画像です

木炭デッサンは、その独特な質感と力強い表現力で、芸術作品や学習用スケッチとして広く活用されています。

しかし、鉛筆デッサンを主体とする場合、木炭の特徴を理解しておくことで、鉛筆ならではの表現もより引き立てることができます。

本章では、鉛筆デッサンとの比較を交えながら、木炭デッサンの特性と活用シーンを解説します。

木炭デッサンの特徴と鉛筆デッサンとの違い

木炭デッサンの画像です

木炭は粉状の粒子が紙の表面に付着するため、独特のザラついた質感が得られます。これに対し、鉛筆デッサンは芯の硬度を活かして滑らかな線や精密なグラデーションを表現できます。

木炭は力強いタッチで陰影をつけやすい反面、細かいディテールを描くのは難しいという特徴があります。

そのため、鉛筆デッサンをメインにする場合でも、木炭のダイナミックな表現方法を参考にすることで、より豊かな表現が可能になります。

木炭デッサンが活きるおすすめの活用シーン

木炭デッサンの画像です

木炭は、大胆なコントラスト(明暗差)を活かしたデッサンに最適です。例えば、以下のようなシーンで効果を発揮します。

- ポートレート(肖像画)デッサン:力強い陰影表現が可能なため、人物の立体感を強調した描写に向いている。

- 大規模な風景スケッチ:広範囲の陰影や光の表現を大きく捉えるのに適している。

- 短時間のクロッキー:素早く描画できるため、素早いスケッチの練習にも活用可能。

ただし、鉛筆デッサンを主とする場合は、木炭のコントラストを参考にしつつ、鉛筆ならではの細密な描写や滑らかなグラデーションを活かすと良いでしょう。

木炭デッサンの特徴を鉛筆デッサンに応用する方法

木炭デッサンの画像です

木炭の特性を理解しながら、鉛筆デッサンに活かす方法もあります。例えば、以下のようなアプローチが有効です。

- コントラスト(明暗差)を強調する:鉛筆デッサンでも、B系統の濃い鉛筆を使用することで、木炭のような深みのある陰影が作れる。特にこの場合には、4B以上の柔らかい鉛筆が使いやすい。

- 筆圧を変えて表現力を増す:木炭のような荒々しいタッチを、鉛筆の筆圧調整で再現する。

- 陰影のぼかし技法を活用する:木炭のぼかし表現を参考に、鉛筆で練り消しゴムやティッシュペーパーを使いながら滑らかなグラデーション(階調)を作る。

木炭デッサンは、力強いタッチや広範囲の陰影を活かせる特徴を持っていますが、鉛筆デッサンを主とする場合でも、木炭の表現技法を参考にすることで作品の幅を広げることができます。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆ならではの繊細さを活かしつつ、ダイナミックな表現を取り入れることで、より深みのあるデッサンに仕上げましょう!

鉛筆デッサンの魅力と効果的な使い方

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンは、繊細な表現から力強い陰影まで幅広く対応できる、モノクロアートの基本です。その魅力を最大限に活かすことで、リアルで奥行きのある作品を描くことができます。

本章では、鉛筆デッサンの特性と、それを効果的に活用する方法について解説します。

鉛筆デッサンの魅力とは?

鉛筆デッサンの最大の魅力は、細かいディテール(詳細)の描写が可能な点です。鉛筆の芯の硬さ(H~Bの種類)を使い分けることで、線の強弱や陰影のコントロールが容易になります。

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

また、鉛筆ならではのグラデーション(階調)技法を活用することで、滑らかな陰影を表現できて、立体感のある描写が可能になります。

さらに、鉛筆は修整がしやすいというメリットもあります。練り消しゴムを使用することで、部分的な修整やハイライトの調整ができて、納得のいく仕上がりを追求できます。

木炭デッサンのように粉が飛び散ることがなく、描いた線が安定するのも魅力の一つです。

鉛筆デッサンを効果的に使うための基本テクニック

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを上達させるには、いくつかの基本技法を習得することが重要です。

- 線の描き方を使い分ける

細い線は硬い鉛筆(H系統)、太く濃い線は柔らかい鉛筆(B系統)を使うと、より豊かな表現が可能になる。 - グラデーション(階調)を意識する

力を抜いて描くことで、自然な明暗の変化を作り出し、リアルな質感を表現できる。 - 影の描き方を工夫する

線の重ね方やティッシュペーパー及び綿棒や指、あるいは、練り消しゴムを使った「ぼかし」を駆使して奥行きを生み出すと、より立体的な仕上がりになる。 - ハッチングとクロスハッチング

線を一定方向(ハッチング)や交差(クロスハッチング…4種類の方向からの線による)させて描くことで、質感や立体感を強調できる。

効果的な鉛筆デッサンの実践方法

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンをさらに向上させるために、以下の方法を試してみましょう。

- 光と影の研究をする

シンプルなモチーフ(球体、立方体など)を描き、光源による影の付き方を観察することで、リアルな陰影表現を身につけることができる。 - 筆圧のコントロールを鍛える

軽く描くことで明るい部分を表現し、強く描くことで深い陰影をつける練習をしましょう。筆圧を細かく調整できるようになると、より豊かな表現が可能になる。 - 観察力を磨く

実際のモチーフをよく観察し、形・質感・陰影を意識しながら描くことで、よりリアルなデッサンを完成できる。

鉛筆デッサンは細部までこだわった、緻密な描写ができる点が大きな魅力です。線の種類や陰影のつけ方を理解し、効果的に使い分けることで、よりリアルで魅力的な作品を描くことができます。

技法をしっかりと身につけ、鉛筆ならではの奥深い表現を追求していきましょう!

木炭と鉛筆の併用テクニックで表現力をアップ!

-3.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを主軸としながら、木炭の特性を取り入れることで、より豊かな表現が可能になります。

鉛筆の繊細さと木炭のダイナミックなタッチを組み合わせることで、立体感や奥行きを強調し、リアルな描写に仕上げることもできます。

本章では、鉛筆デッサンに活かせる木炭の併用テクニックについて解説します。

木炭と鉛筆の違いを活かした併用のポイント

-F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆と木炭は、それぞれ異なる描画特性を持っています。鉛筆は細かいディテール(詳細)や緻密な表現に優れ、木炭は大きなコントラスト(明暗差)を生み出しやすい特徴があります。

- 陰影の強調:木炭を使って背景や影の暗い部分を先に塗り、鉛筆で細部を描き込むことで、明暗のコントラスト(明暗差)を効果的に表現できる。

- 質感の違いを利用する:木炭は粉状の粒子が紙に定着しやすく、ラフなタッチが可能。一方、鉛筆は細かい筆圧調整ができるため、質感の違いを活かすことで独特の表現が可能になる。

- 遠近感を演出する:遠景や背景を木炭でぼかし、主題を鉛筆で描き込むことで、より奥行きを感じさせることができる。

ただし、「木炭のトーンは濃い」ので、使い方を間違えてしまうと鉛筆のトーンを目立たなくしてしまうので、取り扱いには注意が必要です。

鉛筆デッサンに木炭の技法を応用する方法

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

木炭の特徴を取り入れることで、鉛筆デッサンの表現力をさらに引き上げることができます。

- 大胆な陰影の付け方を学ぶ

木炭のように広範囲を塗る感覚を鉛筆でも応用し、HBやB系の鉛筆を使って濃淡をしっかりとつける練習をする。 - ティッシュペーパーや練り消しゴムを活用

木炭ではよく使われる「ぼかし技法」を、鉛筆でも応用することで、より滑らかなグラデーション(階調)が可能になる。 - 重ね塗りで質感を作る

木炭の重ね塗りの概念を鉛筆デッサンにも活かし、何度も薄く描き重ねることで深みのある表現ができる。

木炭を使わずに木炭の表現を鉛筆で再現する方法

国際美術大賞展 マツダ賞 静かな夜 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

木炭を使用せずに、鉛筆のみで木炭のような力強い表現を作り出すことも可能です。

- 極端なコントラスト(明暗差)を意識する

6B以上の柔らかい鉛筆を使い、特に濃いトーンの部分をしっかりと塗り込むことで、木炭のような強いコントラストを再現できる。 - 荒いタッチを取り入れる

鉛筆の先を少し丸めたり、側面を使って描くことで、木炭のラフなタッチを模倣することが可能になる。 - 大胆な練り消しゴム技法を活用

木炭では、練り消しゴムを使って光の部分を表現することが多いが、鉛筆デッサンでも練り消しゴムを効果的に使い、強調したい部分のハイライトを作る。

鉛筆デッサンに木炭の要素を取り入れることで、表現の幅が広がり、よりダイナミックな作品を生み出すことができます。

木炭の特性を学びつつ、鉛筆で応用することで、深みのあるリアルな描写を目指しましょう!

デッサン初心者が知っておくべき練習方法とコツ

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

デッサンを始めたばかりの初心者の人にとって、基本的な練習方法を理解し、効果的にスキルを向上させることが重要です。特に鉛筆を使ったモノクロのデッサンでは、線の強弱や陰影の表現が鍵となります。

本章では、初心者の人が知っておくべき鉛筆デッサンの基礎練習や、上達のコツを紹介します。

基礎練習で身につけるべき鉛筆デッサンの技術

-誕生2023-Ⅱ-F30-3-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンの基礎を習得するためには、以下のような練習が効果的です。

- 線の描き方を練習する

まずは、鉛筆を軽く握り、まっすぐな線や曲線を描く練習をしよう。線の方向や筆圧を調整することで、表現の幅が広がる。 - シェーディング(陰影の塗り重ね)の練習をする

1つのモチーフに対して、光の当たる部分と影の部分を意識しながら描く。ティッシュペーパー及び綿棒や指で軽くぼかすことで、より滑らかなグラデーション(階調)が作れる。また、擦筆(さっぴつ)という「ぼかし専用」の道具もある。 - 簡単な幾何学形態を描く

球体、立方体、円柱などの基本的な形状を正確に描くことで、立体感や陰影の付け方を理解できる。

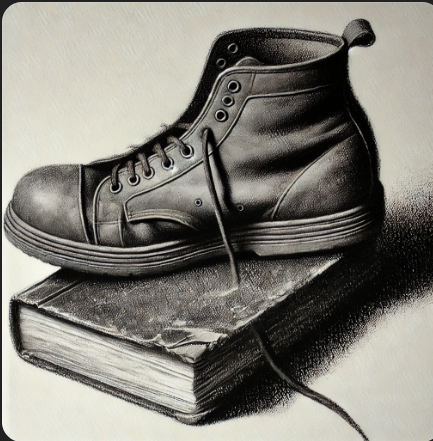

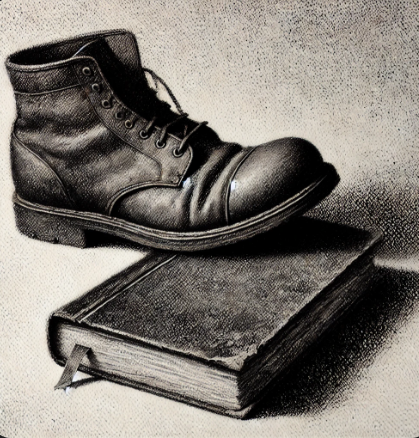

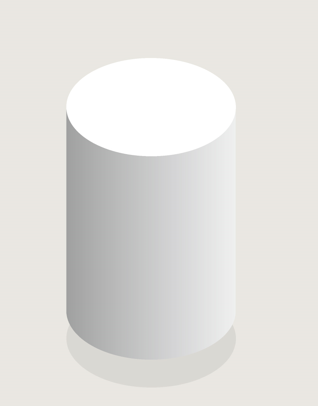

球体の画像です

立方体の画像です

円柱の画像です

擦筆の画像です

デッサンを上達させるためのコツ

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

初心者が効率よく上達するためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 観察力を鍛える

デッサンは目で見たものを正確に表現する技術です。モチーフの形状、光の当たり方、影の付き方と濃淡をよく観察し、描く前に構造を理解しよう。 - 全体のバランスを意識する

つい細かい部分から描き始めがちですが、最初は大まかな形を捉えることから始めよう。そして、全体のバランスを見ながら徐々に細部へと描き込んでいくことで、自然な仕上がりになる。 - 筆圧を調整する

軽い筆圧で下描きをし、徐々に濃淡をつけることで、よりリアルな質感を表現できる。特に鉛筆デッサンでは、濃淡のコントロールが重要。

効率的なデッサン練習の進め方

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

デッサンの練習は、計画的に進めることで効果が高まります。

- 毎日短時間でも描く習慣をつける

1日10~20分でも良いので、継続的にデッサンをすることが大切。継続することで、手の感覚が鍛えられる。 - さまざまなモチーフを描く

静物、人物、風景など、異なる対象を描くことで、幅広い表現力が身につく。 - 他の作品を観察し、学ぶ

プロのデッサンを見て、どのように線や陰影をつけているかを研究し、自分の作品に活かそう。

デッサンとは、そもそも3Dの実物のモチーフを2Dの画面に描き起こすことを指しますが、デッサンそのものは、目で観て脳で判断しつつ腕や手を動かす動作なので、つまり「脳トレ」とも言えます。

「脳トレ」は、一朝一夕で観につくものではありません。日々の積み重ねによる練習で「自在に」描くことができるようになれます。仮に日々10分の練習でも、積み重なるトレーニングの効果は大きいものがあります。

ただし、週に一日は充分な時間を取って、作品を仕上げるような状態が望ましいです。^^

まとめ

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

デッサン初心者の人は、基本的な線の描き方や陰影の付け方を意識しながら、毎日少しずつ練習を重ねることが大切です。

観察力を鍛え、バランスを意識しながら描くことで、よりリアルな作品に仕上げることができます。鉛筆デッサンの技術を磨き、表現力を高めていきましょう!

鉛筆デッサンと木炭デッサンは、どちらもモノクロ表現に適した技法ですが、それぞれ異なる特徴があります。鉛筆デッサンを主軸とする場合でも、木炭の特性を理解し、適切に取り入れることで表現の幅を広げることも可能になります。

以下では、デッサンの基本から、上達するための具体的な方法までを総まとめしました。

木炭デッサンと鉛筆デッサンの違い

- 木炭デッサンは、粉状の粒子が紙に定着するため、ダイナミックな濃淡表現が可能。広範囲の陰影を短時間で描くのに向いている。

- 鉛筆デッサンは、芯の硬度を使い分けることで緻密な描写が可能。細かいディテール(詳細)や繊細な質感表現に適している。

- 練り消しゴムの使い方:木炭は練り消しゴムで白を削り出す手法が多いが、鉛筆は影を重ねることで立体感を作る。しかし、木炭と同じような描き方もできる。

鉛筆デッサンを効果的に使うコツ

- 筆圧のコントロール:B系統の鉛筆を使い分け、柔らかい陰影を作る。

- グラデーション(階調)の練習:力を抜いて描き、なめらかなトーンを作る。

- 観察力を鍛える:光の当たり方や位置・角度・長さ・濃さなど、影の付き方を意識する。

- 基本の形を描く練習:球体・立方体・円柱などの簡単な形をしっかり描く。

木炭の技法を鉛筆デッサンに応用する方法

- コントラスト(明暗差)を強調する:鉛筆のB系統を使い、深い陰影を作る。

- 遠近感を演出:背景をぼかし、主題をくっきり描くことで立体感を出す。

- ハッチング(線を重ねる)を活用:線の重ね方を工夫し、木炭のラフなタッチを再現。

デッサン初心者が知っておくべき練習方法

- 毎日短時間でも描く:手の感覚を鍛え、継続することが上達の鍵。

- 異なるモチーフを描く:静物・人物・動物・風景など、幅広い対象に挑戦を広げる。

- 優れた作品を分析する:プロのデッサンを観察し、表現技法を学ぶ。

鉛筆デッサンと木炭デッサンの違いを理解し、それぞれの強みを活かして使い分けることで、作品の完成度が大きく向上します。

鉛筆デッサンを主体としつつ、木炭の大胆な表現を取り入れることで、リアリティー(現実性)と奥行きのある描写が可能になります。基本を押さえた上で、日々の練習を続け、独自の表現を磨いていきましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

このブログでは鉛筆デッサンに焦点を当て、細部までこだわったリアルな描画技法を解説していきます。鉛筆の特性を活かし、モノトーンの美しさを極めましょう!