こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画に取り組む中級者の人がぶつかりやすい壁、それは「描けているはずなのに物足りない」という感覚です。この違和感を乗り越えて上級者に近づくには、意識的なステップアップが必要です。

この記事では、鉛筆画中級者の人が次のレベルへと進むために重要な、5つの描画ステップを具体的に解説します。

それぞれの項目では、実際の描写で注意すべきポイントや練習課題も交えて、着実に力をつけられる内容をご紹介していきます。あなたの鉛筆画に、さらなる深みと完成度を加えるヒントがここにあります。

それでは、早速見ていきましょう!

輪郭から抜け出す!形を超えた面の捉え方

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、描写に慣れてくると、適切な輪郭線をとることに意識が集中しがちです。

しかし、上級者になるためには、その先の段階へ進む必要があります。モチーフを線ではなく「面」でとらえ、光と影を通してモチーフを表現する力が求められます。

本章では、形から面への意識の転換をどのように行うか、その考え方と具体的な練習方法を紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

輪郭線から面構造への意識転換の必要性

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人や中級者の人は、モチーフの外形を輪郭線で囲むことで形を確保しますが、そればかりでは立体感の表現が乏しくなります。

鉛筆画上級者の人はむしろ、陰影やトーンの配置や流れによって形を構築します。輪郭線は存在しなくても、面の違いが明確であれば、自然と立体が浮かび上がるのです。

輪郭線に頼らず、面の広がりを優先する意識をもつことで、より柔らかく、自然な描写が可能になります。

つまり、明るいモチーフの背景に、濃い色のモチーフや背景を持ってくることで、明るいモチーフを引き立てられますし、あるいは、暗いモチーフの背景に、明るいモチーフや背景を持ってくることでも引き立てられます。

トーンの面積で捉える形の構造

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

形を面でとらえるためには、モチーフを照らす光を観察し、同時にできるトーンで構造を読み取る力が必要となります。

明るい面、中間のトーン、暗い面といった区分を意識し、それぞれを滑らかに接続することで、モチーフの丸みや奥行きを描き出せるのです。

球体や立方体といった基本形から始め、影を輪郭ではなく面の塊で表現する練習が効果的です。グラデーション(階調)の質を高めることで、自然な形状を表現できるようになれます。

空間と面のつながりを描く工夫

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

複数の面が、折り重なるような構造を描く際には、それぞれの面が空間的につながるように意識することが重要です。

面ごとの明暗の変化をなだらかに描くことで、視線が自然に動く構成となります。また、面と面の境界をあえて曖昧にすることで、モチーフと背景の一体感を演出できます。

この曖昧さこそが、上級者の描写における「余韻」や「空気感」の根源です。

影の塊を観るトレーニング

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

面を意識するには、細部を観るのではなく「影のまとまり」で構造をつかむ目を養う必要があります。

遠目でモチーフを観察し、まずは大きな影の塊を把握する癖をつけましょう。

そこから徐々にトーンを分割し、細かい面に落とし込むステップを繰り返すことで、観察眼と描写力の両方を強化できます。

線で輪郭を描く段階を卒業し、光と陰で面をとらえる意識に切り替えることが、上級者への第一歩です。形の適切さに加え、空間と光の流れを感じ取る観察力が必要なのです。

質感を描き分ける観察力の強化法

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のレベルが上がるにつれ、単なる形の再現だけでなく「質感の描き分け」が重要になります。

木、金属、布、皮膚など、それぞれの素材が持つ特性をどう表現するかが、作品の完成度を左右します。

本章では、観察力を高めて質感を的確に描くための視点と手法を解説します。

素材ごとの光の反応を見極める

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

質感は、主に光の反射と拡散の違いによって見分けられます。

金属は強いハイライトが鋭く現れ、布は柔らかく拡散する傾向にあります。観察の際には、光源の位置とその影響を明確にし、反射の度合いや質の違いを捉えることが必要です。

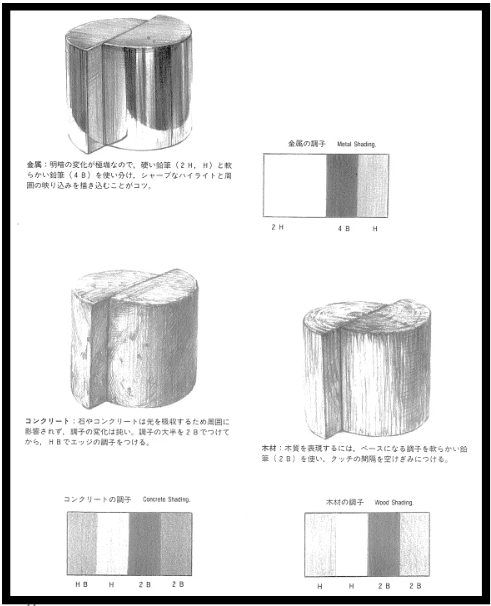

東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

とくに、光の「切れ味」に注目すると、同じ形でも全く異なる印象になります。つまり、光源に近い光はシャープにはっきりと描き、光源から遠ざかるにつれて、光の縁が徐々に弱くなっていく状況を描写しましょう。

質感の境目で情報量を調整する

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

素材の違いは、接する部分の描写によっても強調されます。

たとえば木と金属が並ぶ場合、木にはざらついた陰影を、金属には滑らかで明確なトーンを使うことで、質感のコントラスト(明暗差)が生まれます。

東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

すべてを均等に描くのではなく、あえて「描きすぎない」ことで素材ごとの情報密度をコントロールします。

微細な描写とぼかしの使い分け

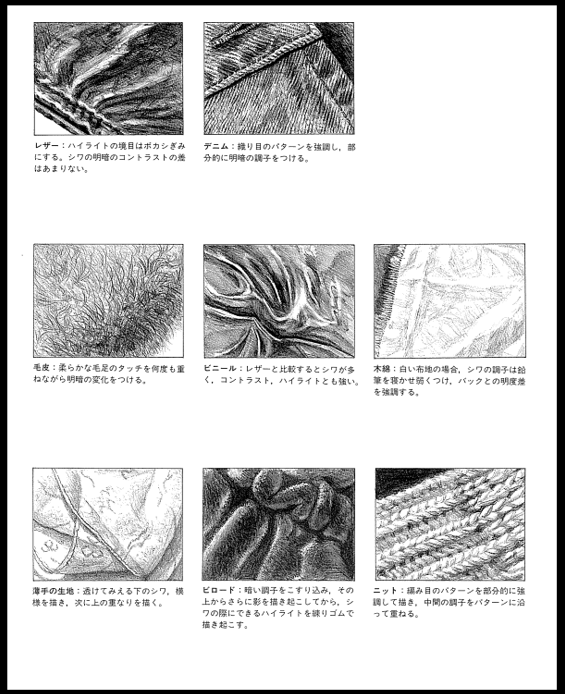

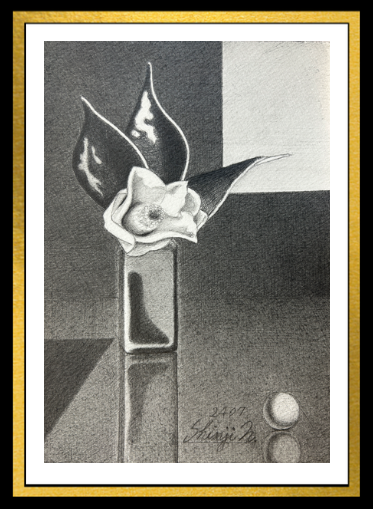

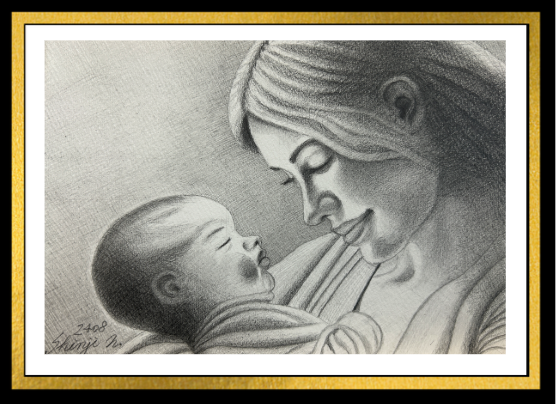

布や皮膚など柔らかい質感を描くには、シャープな輪郭を避け、ぼかしを駆使することが効果的です。

一方、石や金属など硬い質感には、明確なエッジ(輪郭線)と濃淡のコントラスト(明暗差)が求められます。次の作品を参照してください。

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

質感を変えるには筆圧や描き込み密度だけでなく、ストローク(筆使い)の方向や形状を意識的に切り替えることが必要です。

観察から再構築へ意識を切り替える

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

観察した情報をそのまま写し取るのではなく、「これは金属だからこの描写で表現する」と再構築する意識が大切です。

目に観える通りに描くのではなく、質感を伝えるための視覚的な翻訳作業を行うことが、表現力を鍛える鍵となります。

対象を「質感のイメージ」としてとらえることが、より魅力的な描写へとつながるのです。

質感の描き分けには、目で観た情報をどう処理するかという観察力と、描写における選択の技術が求められます。

単に模写するだけではなく、素材の本質をどう伝えるかという視点を持ち、表現に反映することが上級者への重要なステップとなるのです。

明暗のバランスで画面の統一感を整える

鉛筆画の完成度を左右する、大きな要素の一つが「明暗のバランス」です。

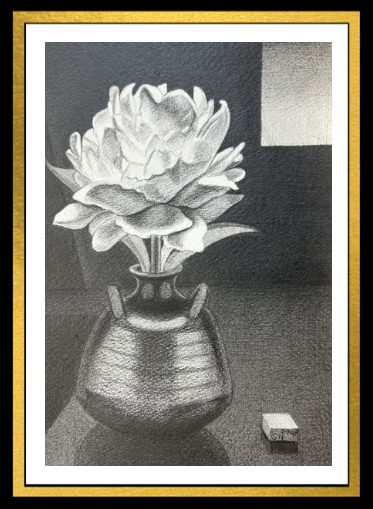

鉛筆画中級者の人は、モチーフ単体の明暗に集中しがちですが、上級者の人は画面全体での明暗の調和を意識します。次の作品を参照してください。

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

本章では、部分と全体を統合する明暗設計の考え方を整理します。

明暗のコントロールで主題を引き立てる

主題を際立たせるには、明るいモチーフに暗い背景や遠景、あるいはその逆の関係を意識して構成する必要があります。

単にモチーフを描くだけでなく、背景のトーンや隣接する要素の濃淡も含めて調整することで、主題が浮き上がって観えるようになります。次の作品を参照してください。

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

視線誘導として明暗の設計が、構成力を高める手段となります。

光と影の使いすぎに注意する

シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

光と影(白と黒)を極端に多用すると、画面に統一感がなくなり、焦点が散漫になります。

最も濃い部分と、最も明るい部分は一点に絞り、その他は中間調でまとめるようにすると、画面全体に安定感が出ます。

とくに、鉛筆画中級者の人は黒を多用しがちなので、コントラスト(明暗差)の置き所を計算して描くように意識しましょう。

トーンのリズムで視線を導く

画面全体を通して、トーンが一様であると平板に観えがちです。

暗→明→中間→暗といった明暗のリズムを意識することで、画面に動きが生まれ、視線が動くようになります。

このリズム感は、配置の工夫とトーンの使い分けの両方で調整できます。グレーのバリエーションを増やすことも効果的です。

次の作品を参照してください。この作品では、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、画面深度を圧倒的に高めています。あなたも試してみてください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

意図的な余白と陰影の配置

すべてを描き込むのではなく、あえて余白を設けることで陰影が生きてきます。

余白は「光」を象徴する領域でもあり、その存在が陰影との対比を生み、影の位置や広がりを意識的に配置することで、空間の広がりと構図の完成度を向上できるでしょう。次の作品を参照してください。

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

明暗のバランスを全体で設計する力は、画面全体の完成度と直結します。

主題だけに集中せず、背景及び遠景や補助要素との関係を考慮し、視線の動きとリズムを意識することで、鉛筆画上級者の人にふさわしい統一感のある作品を制作できるのです。

描く手順を見直して完成度を高める

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人に多い悩みとして、「途中までは良いのに、仕上がりがまとまらない」という声があります。

その原因のひとつが、描く順序の無計画さです。描写の順番を見直すことで、全体のバランスが整い、完成度の高い作品に仕上げることができます。

本章では、鉛筆画上級者の人に共通する描く手順の工夫を紹介します。

まずは構図またはモチーフを決める

あなたが、鉛筆画上級者を目指すのであれば、「構図」の導入は必須です。構図を導入していない作品は、どんなにうまく描けていても、それは作品とは呼べません。公募展へ出品するのであればなおさらです。

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

また、描いてみたい構図に合わせてモチーフを選ぶのでも良いでしょうし、描いてみたいモチーフを決めてから構図を考えるのでも良いのです。

たとえば、人物の上半身の作品を描いてみたいと考えるのであれば、中央に配置するのでも良いのですが、できれば人物の身体の中心と、制作画面の中心を合わせないように描くことが良いでしょう。

制作画面の中心に、モチーフを描き込むことは、人物画では当たり前に行われていますが、通常画面の中心とモチーフの中心を重ねてしまうと、「画面上の動きが止まってしまう」と言われているからです。

そうやって考える時には、数ある構図の中で、できるだけ全身が収められるように、中心に近い分割線を使うように考えるはずですので、そんな場合オススメなのが√3分割です。

√3分割とは、画面の縦横の寸法に対して、÷1.732で得られた寸法で分割するということです。白金比(プラチナ比)とも呼ばれています。次の構図分割基本線を参照してください。

また、この構図分割基本線に則った作品も、次に続いています。

-220609-1.png)

渚にてⅡ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

つまりこの作品では、人物を√3構図分割線の⑤上に人物を置き、水平線を⑦の位置に据えているということです。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。ご紹介の構図で、当面の制作ができます。

制作画面に収めるモチーフ全体のあたりを取る

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描き始めから細部を追いすぎると、後半でバランスを崩しやすくなります。

描き始め当初は、モチーフ全体の大まかな位置と構成の骨格を、軽く薄くあたりをつけながら決めます。

この段階で縦横比や傾き、配置バランスを調整しておくことで、後の描写工程がスムーズになります。

大きなトーンを先に置く

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

形が取れましたら、次は大きな明暗の面を描き始めます。ここでの目標は、細かい質感ではなく、全体の立体感をざっくりと表現することです。

トーンを大きな塊として配置し、主題が際立つようにコントロールすることが重要です。面の広がりを意識しながら、画面に明暗の流れを生み出します。

ここで、描く手順の重要な点について解説します。全体のモチーフの輪郭を取った後で、一旦休憩を入れましょう。そして、作品全体を離れたところからも眺めながら、改めて画面を点検するのです。

筆者は、30年以上も鉛筆画を描いていますが、この改めて行う点検によって、必ず2~3ヶ所の修整点が見つかります。そのようにして、輪郭線全体をしっかり整えましょう。

急いで描き進んで、途中で大きな修整が必要になると、「画面が汚れる」こともあるからです。急がば回れということわざもあるように、この段階では、特にゆとりをもって作品に向き合いましょう。

そして、順序としては、一番濃いトーンの個所から徐々に、明るいところを描いて行きましょう。この手順で描くことが、効率的なトーンの扱いに結びつきます。

逆に、明るいところから、徐々に暗いところを描くとすれば、あなたの手持ちのトーンよりも、より一層濃いトーが必要になってくることがあるからです。

中間層で描写をつなぐ

葡萄 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

大きなトーンを配置できましたら、次に中間層の描写に移ります。

この層では、ディテール(詳細)を描くというよりも、面と面のつながりをなめらかにする工程です。

グラデーション(階調)やエッジ(輪郭線)の柔らかさを調整することで、立体感がより自然に浮かび上がります。描き込みよりも「つなぎ」の意識が重要です。

最終仕上げで焦点を定める

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

全体がまとまってきましたら、最後に焦点となる部分を強調し、他の部分を調整します。

描き込みすぎた部分は、練り消しゴムやティッシュペーパーを使って少しぼかし、焦点部分には最も濃いトーンやシャープなエッジ(輪郭線)を配置していきましょう。

これにより、視線の集中が生まれ、画面全体に緩急がつきます。

描く手順は、単なる作業の流れではなく、作品の完成度を左右する重要な要素です。

あらかじめ、構図や構成と描写の段階を分けて計画し、焦点・調和・統一感を意識して描くことで、観てくださる人に深い印象を与える作品が生まれます。

描かない勇気と省略による洗練

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、描き込みは技術の高さを示す一方で、すべてを描き尽くすことが最良とは限りません。

鉛筆画上級者の人はあえて「描かない」部分をつくり、視線誘導や画面構成の洗練につなげています。

本章では、省略の意図と手法を理解することが、作品の完成度を引き上げる鍵となる点について解説します。

見せ場と抜けのバランスをとる

水滴Ⅵ 2019 鉛筆画 中山眞治

画面全体を均等に描いてしまうと、視線の集中が生まれにくくなります。

焦点となる部分は細密に描写し、それ以外はあえて情報量を抑えることで、焦点が際立ちます。

これにより、観てくださる人の視線が自然と導かれ、構成の力が強く感じられるようになります。

背景や周辺の意図的な曖昧化

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景を明確に描かず、あえてぼかしたりトーンを均質にすることで、主題との距離感や空気感が生まれます。

省略は決して手抜きではなく、空間を生かす高度な技術であり、とくに、中景・遠景の処理においては、この手法が有効です。

描かない部分が語る情報の濃度

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

省略には、描かないことで、かえって多くを語る効果があります。

輪郭をすべて描かず、影にまぎれさせることで、モチーフの柔らかさや不確かさを表現できます。

視覚的な余白は、観てくださる人の想像力を刺激し、作品への没入感を高めます。

省略と省エネの違いを意識する

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

省略は意図的に「削る」行為であり、省エネは手数を省く「手抜き」です。

この違いを明確に理解し、どこを描き、どこを抜くかを判断するには、構図や焦点の設計が欠かせません。

トーンの密度を意識的に配分することで、主題を強調し、洗練された画面構成が実現します。 描き込みと省略のバランスを取ることは、最終的に「魅せる作品」をつくる力となります。

具体的には、あなたが描こうとしている主役や準主役のモチーフに、細かい柄や模様が入っている場合にはしっかりと細密描写しましょう。

逆に、主役や準主役以外の脇役的なモチーフに、細かい柄や模様が入っている場合には、省略化・簡略化して描くことで、あなたの描く主役や準主役が引き立ちます。

しかし、全体に細密描写をしたいという場合には、主役や準主役にはしっかりと「ハイライト」を入れて、それ以外のモチーフには、「ハイライトを抑えて描く」ことで、主役や準主役を引立てることもできるのです。

あえて描かないことで主題を際立たせ、空間や余韻を演出する技術を身につけることが、上級者への確かな一歩になります。

練習課題(3つ)

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非取り組んでみてください。

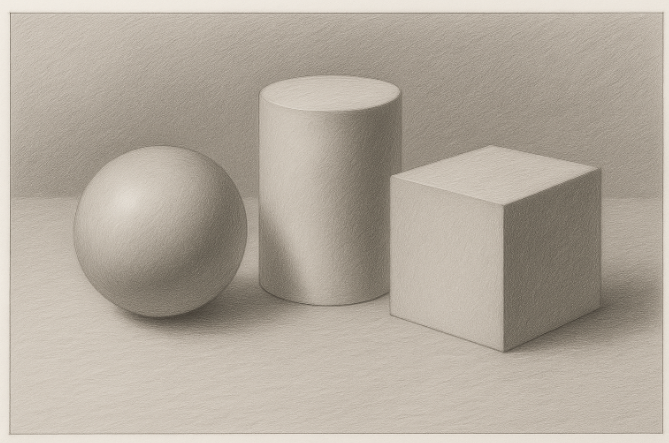

課題①:輪郭に頼らず面で形をとらえる練習

シンプルな球体や円柱、立方体をモチーフに、輪郭線を描かずにトーンだけで形を表現してください。

光源を固定し、明部・中間・暗部の面構成を意識しながら、立体感を出すことに集中します。

参考画像です

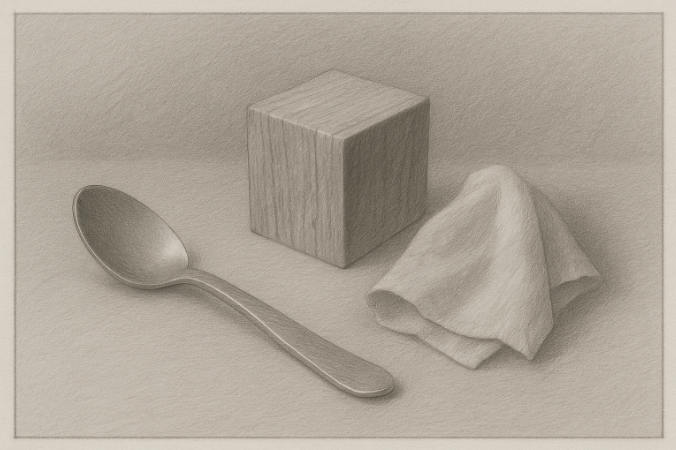

課題②:3種類の素材を描き分ける質感練習

金属スプーン、木のブロック、布のハンカチを並べて描き、それぞれの質感の違いをトーンと描き込みで表現してください。

反射の強さ、輪郭線、光の広がりを意識して描き分けましょう。

参考画像です

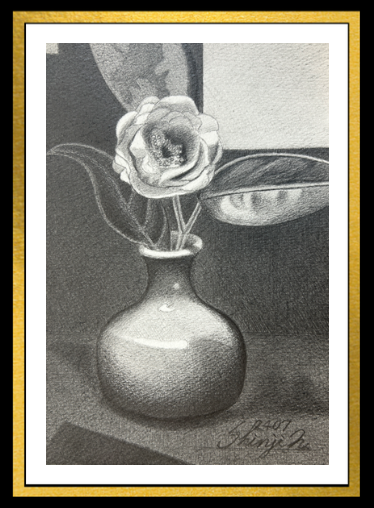

課題③:主題と余白のバランスを意識した構成練習

果物1つ(例:リンゴやレモン)を主題として、背景や周囲をあえて描かず、余白を活かして構成してください。

主題に焦点を集めるため、描き込みの密度差や明暗バランスを調整する練習です。

参考画像です

まとめ:鉛筆画中級者が上級者になるための5つの描画ステップ

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、中級者が上級者にステップアップするには、単なる技術的な積み重ねだけでは不充分です。

描き方そのものに対する意識や判断力を高め、構成力や表現の引き算を身につけることが重要になります。

尚、あなたが鉛筆画中級者から上級者を目指す場合には、構図のたくさん載っている本を1冊購入しましょう。

構図は、簡単なものもたくさんありますので、簡単な順に静物・人物・風景・動物などを同じ構図で取り組むと大きな効果を得られます。

そして、各構図分割基本線及び縦横の2分割線と2つの対角線も使って、その分割線を活かすためにも、「デフォルメ」も行いましょう。

デフォルメとは、例えば風景を描く際に、実際の風景には電線や電柱があっても、それらを省略して描くということであり、プロ画家は当たり前に行っています。

要は、「より見映えのする作品に仕上げる」ために、不要な要素は取り除くということであり、それとは別に、修整・拡大・縮小・つけたしなど何でもありです。

つまり、構図の各種基本線を活かすための配置では、高さが足りないモチーフは、「あなたの都合の良い高さに修整」すればよいのです。

そして、そのように、拡大・縮小・つけたしなども自由に行い、「より見映えのする作品に仕上げる」ということです。どうです?楽になったでしょう。^^

そして徐々にさまざまな構図を、その都度同じ構図で静物・人物・風景・動物を描くことによって、楽しさが増し、気づけば上級者になっているはずです。

ここでは、この記事で解説した5つの描画ステップを振り返り、上達のための具体的な行動指針としてまとめます。

・輪郭を捨てて「面」で形をとらえる意識を持つ

線で囲む描き方から、光と陰で面を構成する描写にシフトすることで、自然で奥行きのある表現が可能になります。グラデーションや明暗のつながりを大切にし、立体感を強調する練習を日常に取り入れましょう。

・質感を見抜く観察力と描写の技術を磨く

素材ごとの反射、拡散、輪郭線の違いを理解し、それに応じてストローク(筆使い)やトーンを切り替える判断力を養います。観察を「写す」のではなく、「再構築」する意識が表現の幅を広げます。

・画面全体で明暗バランスを設計する力を身につける

一部の描写に偏ることなく、視線の動きや焦点を意識した明暗設計が必要です。白と黒を使いすぎず、中間トーンを活かして、画面全体に統一感とリズムを与える練習が効果的です。

・描く順番を計画し、仕上がりまでの流れを管理する

最初の構成から、最終仕上げまでの段階を明確にし、焦点・調和・整合性を意識した順序で描くことが、完成度を安定させてくれます。段階ごとに役割を分けて取り組むことで、画面が崩れにくくなります。

・すべてを描かず「省略」して魅せる判断力を持つ

情報量の強弱や余白の効果を理解し、あえて描かない選択をすることで、主題の印象を強くできます。描写の密度を調整し、洗練された構図と深みのある画面を目指しましょう。

これらのステップを実践し続けることで、鉛筆画の完成度は確実に向上します。ただ描くのではなく、選び、構成し、導く意識を持つことが、上級者への確かな一歩となります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2.png)

-7-485x353.png)

毎回のデッサンにおいて、輪郭線を減らし、面とトーンで構築する描写を繰り返すことで、鉛筆画の質は格段に向上できるでしょう。