こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

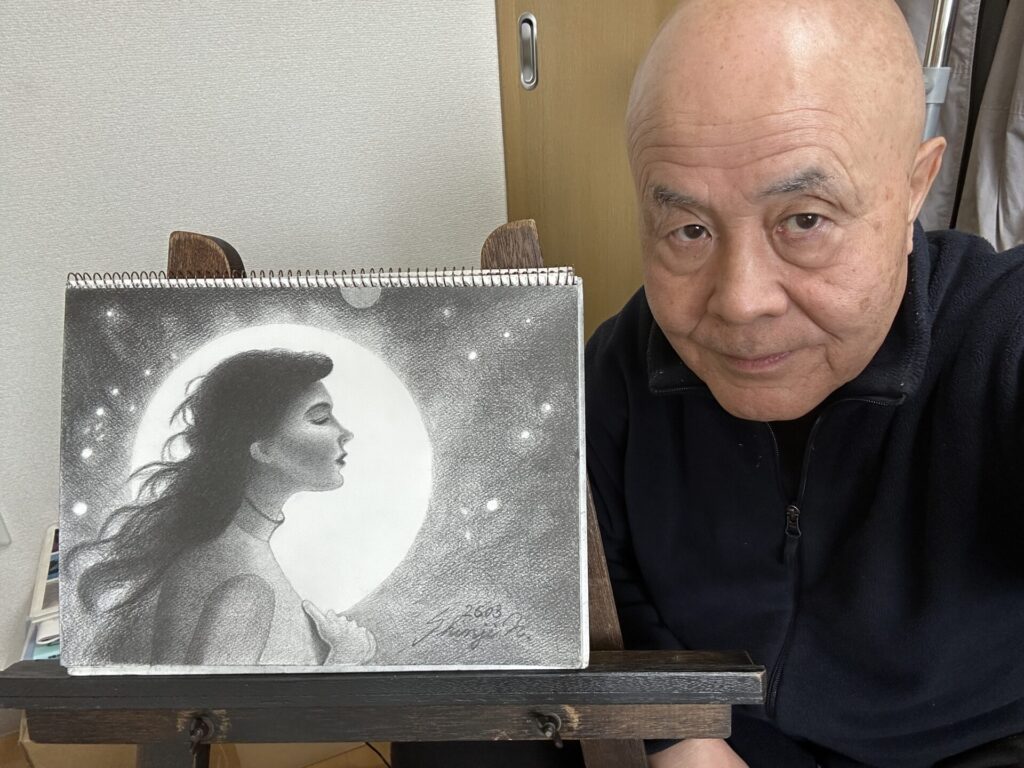

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を始めたばかりの人にとって、モチーフの選び方や構図の取り方は難しく感じられるかもしれません。

そこで、この記事では、日常にある植物を題材にしながら、視線誘導と配置の基本をマスターできる練習法をご紹介します。

身の回りにある花や葉を観察しながら、シンプルかつ効果的な配置方法を学ぶことで、作品全体の印象がぐっと引き締まります。

初心者の人が、つまずきやすいポイントも丁寧にカバーしていますので、あなたもチャレンジしてみてください。

それでは、早速見ていきましょう!

初心者でも描ける!植物を選ぶポイントとは?

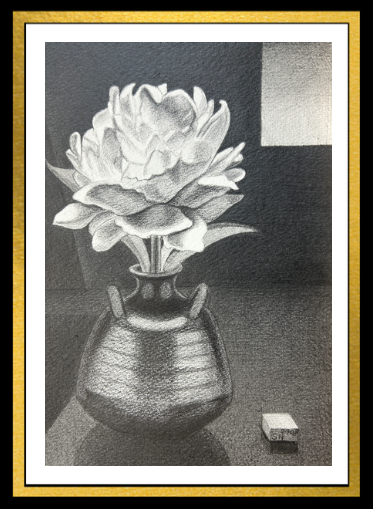

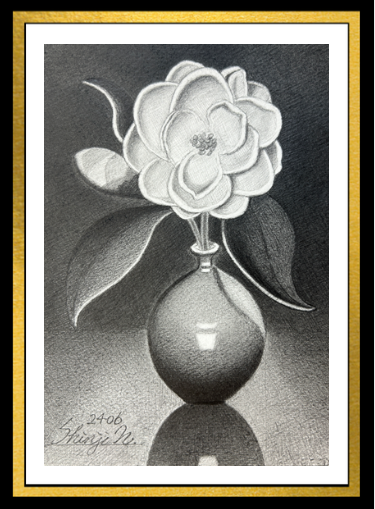

シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人が、植物をモチーフにする際に、描きやすさと観察のしやすさはとても重要です。

特に、モノトーンの鉛筆で描く場合には、色に頼らず形や陰影のみで表現する必要があるため、咲き姿の複雑すぎない植物を選ぶことが上達の近道となります。

本章では、初心者の人でも安心して取り組める植物の選び方と、実際にオススメできるモチーフを紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

色に惑わされず形が見える「白い花」がオススメ

鉛筆画は、モノクロで表現しますので、純粋な形と構造の理解が必要です。

そのため、白い花は陰影や立体感が明確に見えるので、初心者の人に最適なモチーフと言えます。

特に、チューリップ・コスモス・水仙・ユリ・スズラン・トルコ桔梗などは、花弁の重なりも少なく、咲き姿がシンプルで立体構造が読み取りやすいのが特長です。

複雑な葉や花びらの少ない植物を選ぶ

初めのうちは、葉や花びらの枚数が多すぎない植物を選ぶことで、制作に対して戸惑いが少なくなります。

例えば、チューリップは花びらが細かすぎず、全体的な形も単純で描きやすい上に、柔らかい陰影を練習するにはぴったりです。

チューリップの画像です

形状が単純なものほど、陰影の練習にも集中できます。

茎や葉のつながりが明瞭な構造を選ぶ

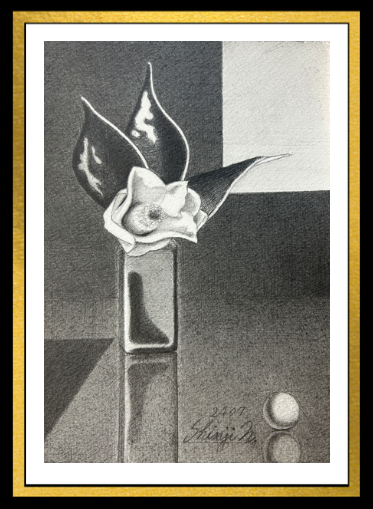

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

描きやすさを高める、もう一つのポイントは、構造の「見通しの良さ」です。

茎・葉・花のつながりがはっきりしている植物は、描く際に立体的な理解がしやすくなります。

例えば、トルコ桔梗は、花と葉の間に適度な距離感があり、自然な配置や遠近感を練習するのに適しています。ただし、トルコ桔梗にはたくさんの種類があり、複雑な咲き姿の物もありますの注意してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

身の回りにある植物から選んで観察力を育てる

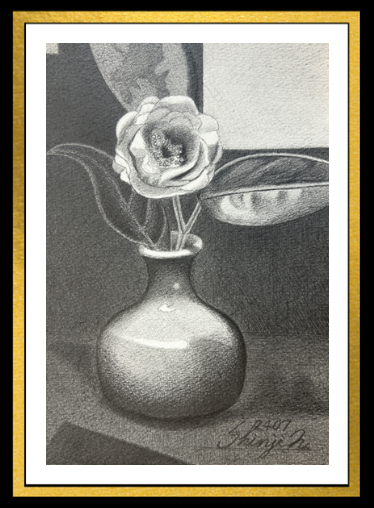

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

身近な植物を選ぶと、観察のチャンスが増えるので、デッサン力が自然と向上します。庭や道ばた、公園などで白い花を見つけ、少しずつ描いてみましょう。

今回提案させていただく花のモチーフでは、白い花で、咲き姿が単純なものをオススメしていますように、チューリップ・コスモス・水仙・ユリ・スズラン・トルコ桔梗、などが良いでしょう。

尚、ここで重要な点をお伝えしておきます。それは、描き始めのころは特に時間がかかるので、生花はやめておきましょう。あなたにオススメなのは、先述しました花の「造花」から始めるべきです。

生花は、あなたが考えているほど、長時間しっかりとは咲いていてはくれません。また、部屋の明かりを消して、「デスクライト」などを使って、斜め上から等の一定方向の光で描くことがオススメです。

光と影の状態をつぶさに観察できるばかりではなく、描写表現全般に、「光と影の劇的な対比による」鮮明なデッサンを可能にしてくれます。

その際に、仮に一輪挿しや花瓶を使う際には、「黒い下敷き」を1枚購入してその上に乗せて描いてみましょう。「素晴らしい景色」が展開します。前掲の花々などもそうして描いていますが、本気で描きたくなること請け合いです。^^

基本構図を知ろう!配置で印象が変わる理由

第2回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画において、植物をどの位置に配置するかは、画面全体の印象を大きく左右します。

特に、鉛筆画は表現方法がシンプルであるだけに、構図の工夫によって視線の流れや作品の印象が決まります。

本章では、初心者の人が押さえておくべき基本の構図の考え方と、効果的な配置方法について解説します。

構図を研究すべき理由

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

構図は描き始める前に決める

第1回個展出品作品 静物Ⅱ F10 鉛筆画 中山眞治

構図は描写技術と同じくらい重要です。

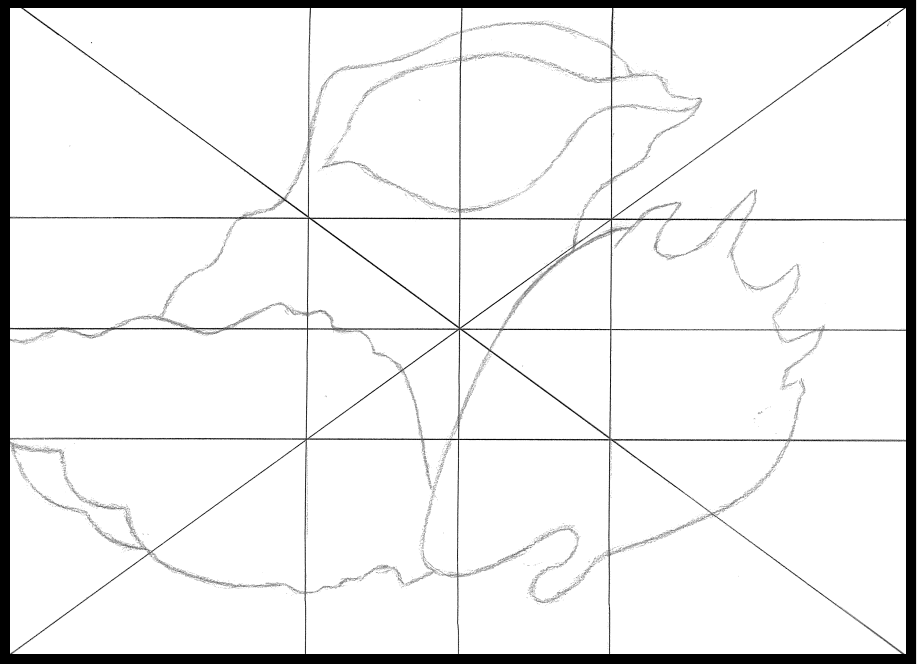

描き始める前に、スケッチブックや紙の上に薄くアタリ(※)をとり、配置を試すことで全体のバランスを見極められます。

※ アタリとは、本制作に入る前に仮の配置などを決めることです。

三分割構図で安定感を作る

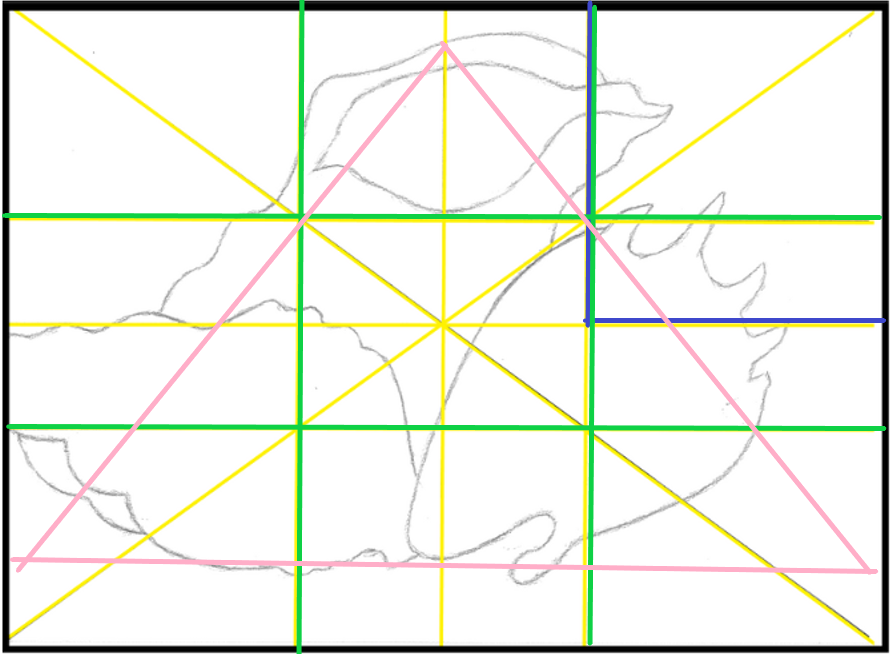

最も基本的で扱いやすい構図が「三分割構図」です。

-220609.png)

この構図は、地平線の位置を⑦にすれば大地の広がりを表現できますし、➇にした場合には、空の広がりを表現できます。

次の作品は、「花」ではありませんが、このように3分割の構図上に、3つのモチーフで、3角形の組み合わせにすることもできます。

花に置き換えて考えるならば、それぞれの交点に花の中心を据えて描くと作品全体が引きしまり、見映えを強調できるいうことです。

また、枝や葉もそれぞれの分割線に沿わせたり、分割線のところまでの描き方にとどめたり、葉の方向を2つの斜線上に乗せるとか、構図分割線を活用して修整しましょう。

それらの工夫を「デフォルメ」と呼び、いかに見映えのする作品に仕上げるか画家は誰しも当たり前に行っています。デフォルメは、削除・修整・つけたし・拡大・縮小など何でもありです。楽になったでしょう?^^

もっと言えば、風景画の場合などでは、実際に観えている景色に電柱や電線があった場合に、それらを削除して「見映えのする作品」 に仕上げられるということです。

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 抜けとは、窓のような外部に続く空間を使うことで、観てくださる人の画面上の息苦しさを解消できる効果があります。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

画面を縦横に3等分し、交点付近に主役の植物を配置することで、自然と視線が集まり、画面に安定感が生まれます。例えば、花を3分割構図基本線左下の交点(I)に置くと、余白が生まれ、空気感を演出することも可能です。

対角構図で視線を動かす

対角線を意識した配置は、画面に動きや緊張感を与えます。

-220608.png)

例えば、花を画面の右上から左下にかけて斜めに配置すると、視線が自然に動き、植物の姿勢や傾きも強調できます。先述していますが、斜線上に枝や葉を置いて描くこともできます。

次の作品の主役の葉の向きや、タンポポの種の飛んできている角度を参照してください。2つの対角線上に配置しています。

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

静かなモチーフでも、構図の工夫でリズムが生まれます。

中央配置は難しいが効果的に使える

中央に配置する方法は、初心者の人にはやや難易度が高くなりますが、構図の力で「静けさ」や「存在感」を演出できます。

特に、単純な咲き姿の花は、中央に据えることで形の美しさが際立ちます。対称的な形を活かす構図として活用しましょう。

第2回個展出品作品 コスモス 1997 鉛筆画 中山眞治

一方で、中央にモチーフを配置することは、画面の動きを止めてしまう作用もありますので、動きを出したい場合には、画面の寸法上の中心とモチーフの主役の中心を重ねないよにしましょう。

モノトーンではコントラスト(明暗差)と視線の流れが作品の完成度を左右するため、計画的な配置が不可欠です。

視線誘導を意識したレイアウトの練習法

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画において、観てくださる人の目をどこに導くかは、作品全体の印象を左右する重要な要素です。

モノトーンで表現するだけに、線や陰影、そして配置によって視線の流れをコントロールする必要があります。

本章では、初心者の人でも実践できる視線誘導の基本と、それを意識したレイアウトの練習法を紹介します。

主役の向きと配置で視線を導く

境内にてⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

花の向きは、視線誘導において非常に重要です。

例えば、花が左を向いているのであれば、画面の右側に配置することで視線を自然と中央に戻るようにできます。

逆に、左側に配置すると視線が外へ逃げてしまいがちです。このように、花の向きを読み取り、配置との相互作用で視線をコントロールすると効果的です。

尚、複数の花を描き、主役の花以外はそれぞれ別の方向を向き、主役の花だけは正面を向いているように描くと、その主役の花の視線を感じられるような描き方ができます。前掲していますが、改めて次の作品を参照してください。

茎や葉の流れを活用して動きを作る

境内にてⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

視線の流れは、花そのものだけでなく、茎や葉の線にも影響されます。

例えば、シンプルで柔らかく伸びる茎を持つ植物は、線の流れを意識的に配置することで、視線を画面の上から下、または斜めに誘導することができます。

これにより、平坦だった構成が一気にリズミカルになります。

余白の使い方で目の動きを整える

画面の中に意図的に「余白」を設けることで、視線の休憩地点を作ることができます。これにより、自然な目の動線が生まれます。

たとえば、花を画面右上に配置し、左下に広めの余白を残すと、視線が花から余白へと流れ、ゆったりとした空気感が表現できます。

あえて描かない部分も構成の一部として意識しましょう。

尚、次の作品の左右の空間は、先述していますように、「抜け」を使うことで、観てくださる人の視線を誘導しています。

境内にてⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

描線と陰影で視線のリズムを作る練習

視線誘導の最終的な鍵は、「どの線を強調し、どこを控えるか」です。

線を、筆圧を高めて濃く描いた場所が、視線の焦点となり、淡い陰影が補助線のように視線を誘導します。

濃淡のバランスを意識して練習することで、単なる模写ではない“構成された絵”が完成します。

そして、重要な点を説明しますが、鉛筆画の画面上で濃いトーンをしっかりと乗せることは、隣接する主役の「ハイライトを強調」することにもつながっていることを忘れないようにしましょう。

次の作品では、地平線に角度をつけて動きを強め、一方では、朝顔の双葉から滴るしずくによっても、動きを出しています。

誕生2020Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

そして、その動きに対する「補助(効果の抑制)」が、地面上の三角形の図形の水平部分と、主役の背景の樹を使った、垂直の構図分割基本線です。

画面上に動きをつけた場合には、必ずその動きを「鎮める」補助の工夫も、同時に考えましょう。そうでないと、観てくださる人の意識を安定できません。

視線誘導する技術には、構図の導入が欠かせません。簡単なものから順番に取り組みましょう。

描いてみよう!鉛筆画で植物を配置するステップバイステップ

椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で植物を描く際には、ただ写し取るだけでは印象的な作品にはなりません。

特に、モノトーンの鉛筆画では、花の配置と構図が重要な要素になります。

本章では、白くて単純な咲き姿を持つ植物を用いて、初心者の人でも実践できる配置重視の描画ステップを順に紹介します。

モチーフ選びから始める

誕生2020Ⅲ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

まずは描く植物を選びましょう。

オススメは、繰り返しになりますが、チューリップ・コスモス・水仙・ユリ・スズラン・トルコ桔梗など、構造がシンプルで白く、形の把握がしやすい花です。

こうした花は、陰影や輪郭が明確に見えやすく、初心者の人でも形をとらえやすいメリットがあります。

配置の下描きを軽くデッサンする

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

花を描く前に、スケッチブックや紙の上に薄くアタリをとって配置を決めましょう。

3分割構図や対角構図などを用い、画面に動きや余白を作ることで印象的なレイアウトができます。

チューリップのような、柔らかい枝ぶりを活かし、流れのある配置を目指すと、自然な視線誘導も同時に実現できます。

輪郭を正確に、線を濃くしすぎない

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

配置が決まりましたら、花と茎、葉の輪郭線を軽めの線を、Bや2Bなどの鉛筆でデッサンします。

モノトーンの鉛筆画では、線の強弱がそのまま立体感に影響するため、特に最初は優しく軽く丁寧な線で全体像を描きましょう。

その際のコツは、描いては消しを繰り返さないで、モチーフをよく観ながら色々な線を描き、やがて「この線だ」と思える線に出会えますから、最終的に不要な線を「練り消しゴム」で整理する方法が良いです。

尚、花びらの重なりや茎の角度なども、立体的に見えるよう意識します。

陰影で空間と奥行きを演出する

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

最後に、花の陰になる部分や葉の重なりを意識して陰影を加えていきます。

中央部がくぼんでいる花の場合には、そこに濃い影を入れることで立体感が増します。

背景はあえて描かず、余白を活かすことで構図が引き立ち、植物の存在感も際立ちます。

上達を実感するためのチェックポイントと継続のコツ

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画において、上達を感じるには単に回数を重ねるだけでは不充分です。

特に、植物を描く場合には、輪郭の取り方や陰影、構図の工夫など、さまざまな観点から振り返りが必要です。

本章では、自身の成長を客観的に確認するためのチェックポイントと、描き続けるためのモチベーション維持の方法を紹介します。

輪郭が正確にとらえられているかを確認する

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

まず確認したいのは、モチーフの構造をどれだけ正確に捉えて描けているかです。

例えば、スイセンの花びらは6枚で放射状に広がっています。

水仙の画像です

この並び方や角度が狂っていないか、茎の付け根が自然な位置にあるかを見直すことで、形を理解する力が養われているかどうかがわかります。

陰影で立体感が出ているかを見直す

シュウメイギクの画像です

次に、陰影表現によって植物の立体感が出ているかを確認しましょう。

鉛筆画では、モノトーンの表現であるだけに、影の入れ方が鍵です。

花びらにも、日差しの方向を意識して陰影を入れることで、浮き上がるようなリアルさが生まれます。

構図と余白の使い方に変化が出ているか

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

初期の作品と比べて、花の配置や余白の取り方に意識が向いているかも重要なチェックポイントです。

以前には、中央に単純に配置していたのが、徐々に三分割構図や対角構図、あるいはそれ以外の構図を使って変化が出ていれば、構成力が高まっている証拠です。

特に、茎が長い植物では、構図の取り方が作品全体の印象を左右します。

描く習慣を続けるための工夫を取り入れる

第2回個展出品作品 誕生2000-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

上達には継続が不可欠です。

毎回作品を完成させようと、意識を集中させることには無理が生じますので、「今日は花びらだけ」「明日は茎と葉」と分割して描くことで、負担を減らし習慣化しやすくなります。

身近な場所に描きやすい白い花を見つけておくのも、モチーフ選びの手間を省くコツです。場合によっては画像でも良いのです。

まとめ:身近な植物で描く鉛筆画は、配置と意識で見違える!

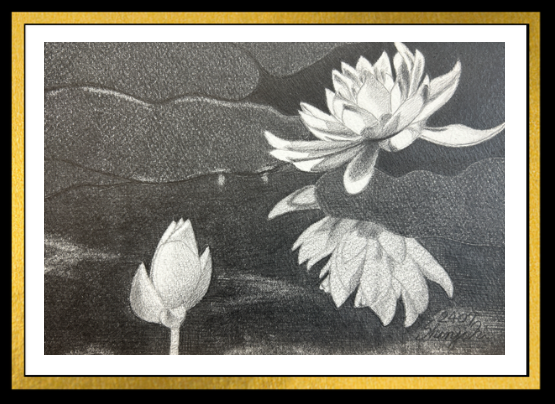

睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人にとって、植物というモチーフは「身近」でありながら「デッサン力」や「観察力」を育てる絶好の題材です。

特に、白くて咲き姿が単純な植物は、構造が明瞭なため、形や陰影を捉える力を自然に養えます。

ここまで紹介してきましたポイントを意識することで、ただの模写から“作品”へと昇華させることが可能です。

鉛筆画で植物を描く際の総合チェックリスト

- モチーフ選びは重要:チューリップ・コスモス・水仙・ユリ・スズラン・トルコ桔梗など、構造が明確で描きやすい白い花を選ぶ。造花から始めるのがベスト。

- 構図を工夫する:3分割構図・対角構図・中央配置などを活用して視線とバランスを整える。それ以外にも簡単な構図があることも知っておく。

- 視線誘導を意識する:茎や花の向き、余白の配置によって自然な目の動きを誘導。

- 描画の手順を整理する:デッサン・配置・輪郭・陰影と段階を踏むことで完成度を高める。

- 継続のための工夫を取り入れる:小さな達成感を積み重ねて描く習慣を定着させる。

鉛筆というシンプルな道具で、植物の生命感や空気感を表現するには、技術だけでなく観察力・構成力・そして日々の継続が必要です。

そして、身近な自然を題材にすることで、日常の中に描く時間を取り入れやすくなります。何度も描き、見直し、また描く。その反復こそが、鉛筆画上達への最短ルートなのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

F10-1996☆-485x673.png)

-F10-1996☆-1-485x665.png)

見慣れた植物であるほど、微細な違いにも気づけるようになり、鉛筆のタッチにも深みが出てきます。造花で描くことに慣れましたら、是非、生花も試してください。