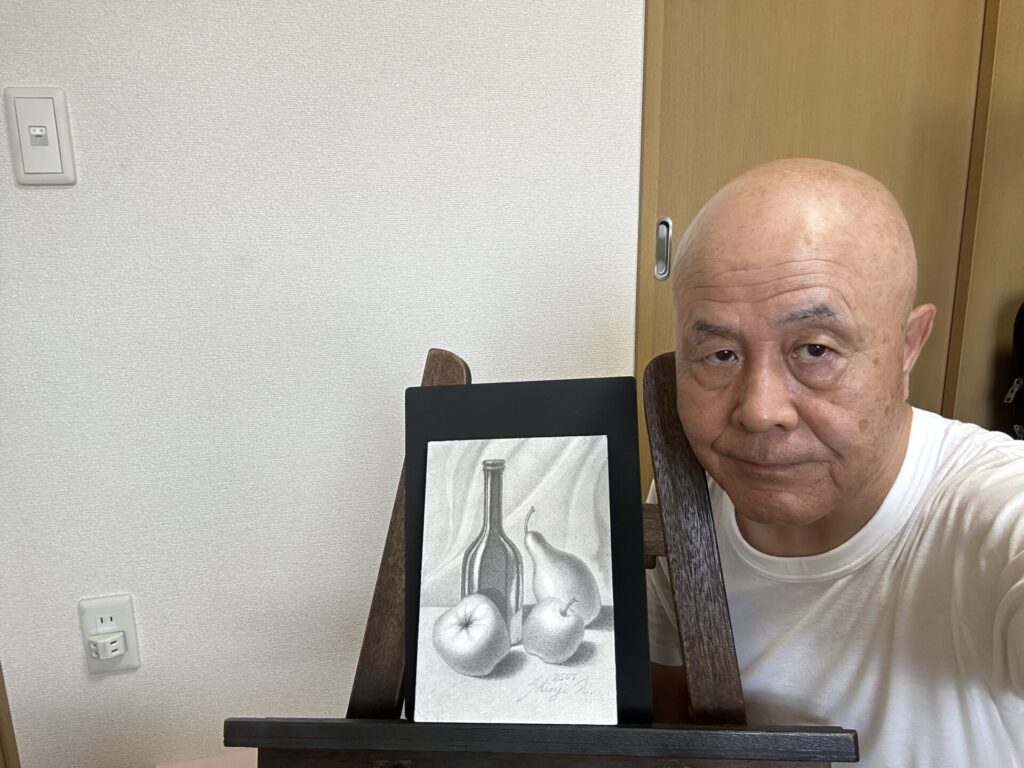

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、人物を鉛筆画で描くとき、「似ている」だけでは伝わらない、印象を強めることができずに、悩む鉛筆画中級者の人は多いでしょう。そこで鍵となるのが“明暗”です。

明るさと暗さの関係性だけで、線を使わずとも人物の存在感や、感情を浮かび上がらせることができます。

この記事では、鉛筆画中級者の人を対象に、陰影を主体としたリアルな人物描写の方法を解説。光源の意識、影の構成、輪郭線の省略など、明暗だけで深みを生み出す描写テクニックを実例とともにご紹介しましょう。

それでは、早速どうぞ!

光源を意識した陰影設計でリアルさを引き出す

-1-5.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の、リアルな存在感を描くためには、光源の位置を意識した陰影設計が必要不可欠です。

鉛筆画中級者の人の多くは、線描写を超えた陰影による構成力を求め始めますが、その第一歩が光の方向性の把握です。

光源を明確に捉え、それに対応する影の落ち方(角度・位置・長さ・濃さなど)を設計することで、人物の立体感が自然と浮かび上がってきます。

本章では、輪郭線に頼らず、明暗の境界で形を見せる描き方が、鉛筆画中級者の人ならではの課題である点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

光源の方向と配置を計画する

まず最初に行うべきは、光源の方向を明確に確認することです。斜め45度からの自然光は、顔に安定した陰影をもたらすため、構造の理解に役立ちます。

鉛筆画中級者の人は、ここから一歩進み、横から、上から、あるいは複数の光源を想定した描写にも挑戦していくべきでしょう。

光源の配置に応じて、額・鼻・頬・あご・首などに現れる影の形が変化し、人物の印象も大きく変わります。

明暗のコントラストで形を浮かび上がらせる

光が当たる部分を強調し、影をしっかり落とすことで、輪郭線を使わなくても人物のフォルム(形)が自然に際立ちます。

とくに、鼻や頬骨のような突出部では、光と影の差がはっきり現れるため、形の認識が強まるのです。

一方で、首元や頬の下などには、広がりのある影を柔らかく入れることで、奥行き感と安定感が生まれます。こうしたコントラストの(明暗差)設計が、リアルな人物描写には不可欠ですもあります。

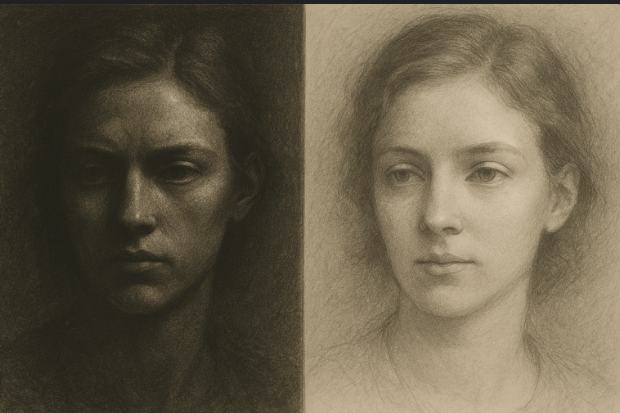

あるいは、次の作品のような描き方もあります。

第2回個展出品作品 邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

中間トーンでグラデーションを滑らかにつなげる

リアルな陰影表現に欠かせないのが、中間トーンです。明るさと暗さの中間にある微妙なグラデーション(階調)を丁寧に描き分けることで、肌の丸みや質感を豊かに表現できます。

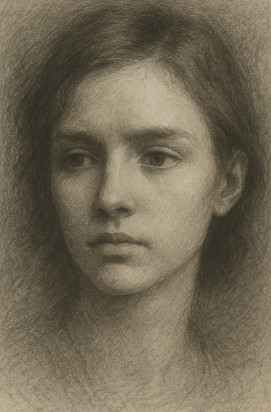

たとえば、頬から耳にかけての丸み、鼻筋の緩やかなカーブ、まぶたの厚みなど、中間トーンを駆使することでより柔らかく立体的に描けるのです。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、このグラデーションの「つなぎ」の丁寧さが作品全体の質を決めることを認識する必要があります。

光源を意識した陰影の設計は、単なる模写ではない構築的な描写力を育てます。鉛筆画中級者の人にとって、光の流れを把握しながら構成する力は、作品に深みと説得力をもたらす核心要素です。

輪郭線に頼らずに、陰影で形を描く描写力を鍛える

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、リアルな人物描写を目指すうえで、輪郭線からの脱却は避けて通れない課題です。

初心者のうちは、形の輪郭線を描くことで形を捉えていましたが、実際の人間の姿は線で構成されているわけではありません。

本章では、光と影の境界によって形が見えてくる現実を踏まえ、陰影のみで人物の存在感を引き立てる描写力が求められる点について解説します。

輪郭線を描かずに陰影で形を示す練習

人物を囲む外側の線を使わず、光が当たっている箇所と暗く落ちている箇所の違いだけで形を描き出す方法を練習します。

たとえば頬から顎にかけてのラインは、直接線を引かずとも、明るい面の隣に濃い影を置けば、自然と輪郭として浮かび上がってくるのです。

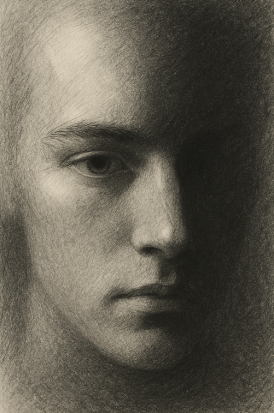

この「描かずして見せる」技術が、鉛筆画中級者の人の表現力に深みを加えます。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

境界を曖昧にして空気感を演出する

すべての境界をくっきり描くのではなく、光と影が徐々に移り変わるような描写を意識することで、人物と背景の間に空気の層を感じさせることができます。

とくに、髪と背景が重なる部分や、頬と首のつながりなど、あえて曖昧な処理を施すことで、硬さのない自然な印象になります。

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

リアルさとは、必ずしも細かく描き込むことではなく、曖昧さの中にある曖昧さを活かす表現でもあるのです。

描かない部分に意識を向ける

描写とは、描き込むことだけではありません。ときには、「何を描かないか」を判断する力こそが中級者に求められます。

とくに、光が当たっている部分は、描かずに白く残すことで、その明るさを表現できます。鼻の上部や額、頬骨などは、必要以上に塗らずに、スケッチブックや紙の白を活かす意識を持ちましょう。

陰影を生かすには、白の部分が重要な役割を担っているのです。陰影で形を描くという考え方は、単なる技術の習得を超えて、対象の観察力そのものを鍛えることに直結します。

鉛筆画中級者の人にとって、輪郭線を捨てることでかえって対象の立体感や存在感が強調されるという逆説的な感覚を、ぜひ一度経験してほしいところです。次の作品も参照してください。

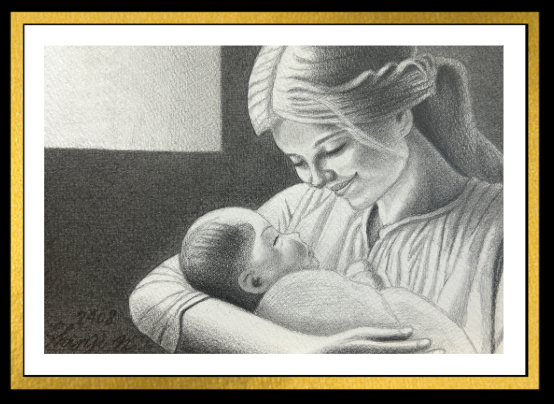

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

目に見える“線”ではなく、目に見えない“関係”を描く意識が、あなたの鉛筆画を次のステージへと導く鍵となります。

明暗のバランスで人物の印象をコントロールする

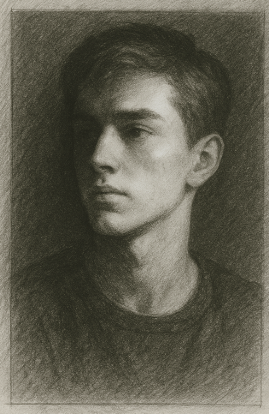

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の描写において、単に明暗をつけるだけでは、リアルさにはつながりません。重要なのは、全体の中で明るさと暗さをどう配置し、どの程度の強弱で描くかというバランス感覚です。

鉛筆画中級者の人は、この「明暗設計」の段階で、作品全体の印象を自在にコントロールできるようになる必要があります。

印象とは、明暗の配置によって導かれる視覚的なメッセージであり、意図的に調整できる領域です。

本章では、コントラスト(明暗差)による、印象のコントロール方法について解説します。

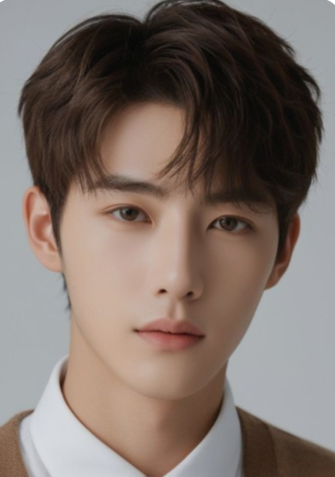

明暗の配置で視線を誘導する

明るい部分には、自然と視線が集まります。

顔の中で、目や口元など注目させたい部位をやや明るめに描き、逆にあまり見せたくない部分や輪郭の外側は影で落とすと、画面の中に自然な視線の動きが生まれます。

背景をやや暗めにして、顔の明るさを際立たせるなど、視線誘導の工夫も印象操作の一つです。

とくに、人物の正面顔よりも、やや斜めや横顔の構成において、この操作が効果的に作用します。

強いコントラストで力強さを出す

目鼻立ちがくっきりとした人物を描く際には、明暗差をしっかりつけることで力強い印象を演出できます。たとえば、目の周りや口元の陰影を強めに描くことで、感情や存在感が増します。

ただし、全体を強いコントラスト(明暗差)で描くと、画面の印象が重くなるため、明部と暗部のメリハリはポイントで効かせるのが効果的です。

人物の、性格や年齢などに合わせて、どこをどれだけ濃くするかを設計する判断力が、鉛筆画中級者の人には求められます。

ソフトなグラデーションでやさしさや静けさを表現する

逆に、穏やかで優しい印象の人物を描きたいときには、明暗差を控えめにして中間トーンを多用する手法が適しています。

全体を柔らかく仕上げることで、優しさや静けさが伝わります。グラデーション(階調)の境目をなだらかにし、影のエッジを曖昧にすることで、光の中に包まれたような柔らかさが出せるのです。次の作品も参照してください。

新しい未来Ⅳ 2024 F1 鉛筆画 中山眞治

人物の持つ雰囲気に応じた明暗の選択が、作品に表情を与えるカギになります。明暗はただの濃淡ではなく、人物の印象そのものを左右する重要な要素となります。

鉛筆画中級者の人は、自身の描く人物がどんな印象を持たれるべきかを明確にし、そのためには、どのような明暗設計を行ったらよいのかを論理的に考えることが求められるのです。

光の強さと影の深さ、その配置と広がりをコントロールすることによって、感情を伝える描写が可能になるでしょう。

質感と構造を陰影で描き分ける視点を持つ

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物を描くうえで欠かせないのが、「形」と「質感」を同時に描き分ける視点です。

鉛筆画中級者になると、単に顔のパーツを並べるだけでなく、皮膚の柔らかさや、髪の毛の流れ、衣服の布の厚みなど、多様な質感をリアルに表現することが求められます。

これらは、すべて明暗によって描き分けが可能であり、輪郭線を使わずに、陰影だけでそれぞれの表面の違いを再現する目と技術が、作品の完成度を大きく高めてくれるのです。

本章では、質感と構造について解説します。

皮膚と髪の質感を陰影で対比させる

皮膚の質感は滑らかで、光を穏やかに反射します。明から暗へのグラデーション(階調)を丁寧に描くことで、自然で柔らかな印象が生まれます。

一方、髪の毛は光沢が強く、細かな線の重なりで表現されるため、同じ陰影でも描き方を変える必要があります。

髪の光沢部分にはハイライトを残し、影には短く鋭い筆圧の効いた線を重ねて陰影を演出すると、両者の対比が明確になります。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

骨格を意識した陰影の構造化

目や口といったパーツだけを追ってしまうと、顔が平面的になりがちです。そこで鉛筆画中級者の人は、顔全体を「立体構造」として捉える視点を持つ必要があります。

頬骨の出っ張り、鼻梁の厚み、顎の角度など、骨格に沿って陰影を配置することで、実在感のある人物像が描けるのです。

立体的に見えるようにするためには、影の位置・角度・面積・濃度を意識して構造的に描く必要があります。

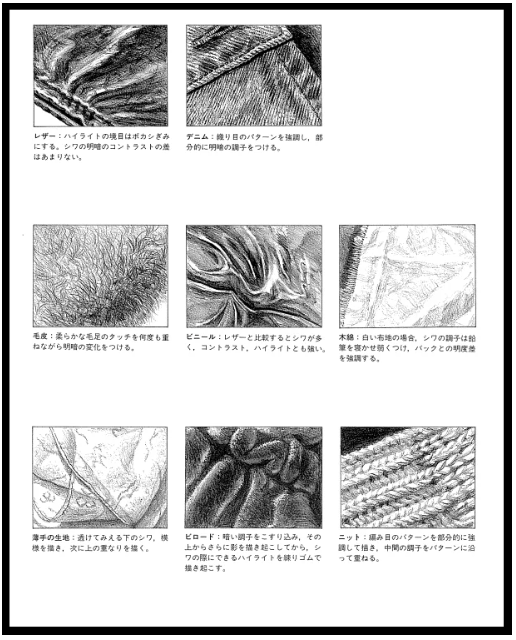

衣服や小物の質感を描き分ける

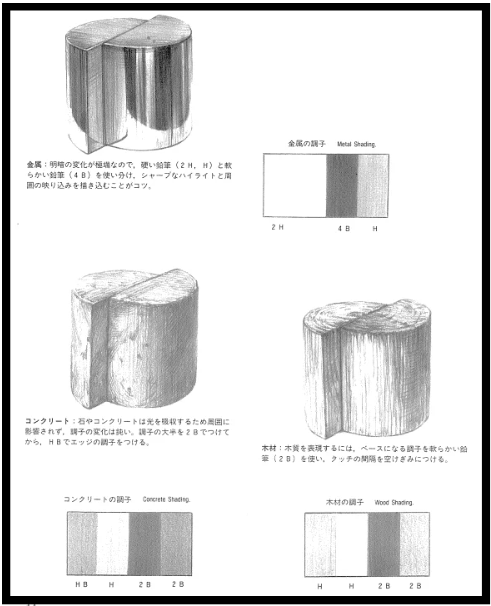

人物画には衣服や装飾品、小物が加わることでリアリティー(現実性)が増します。布は柔らかい陰影で描き、金属は鋭い光の反射で質感を出します。

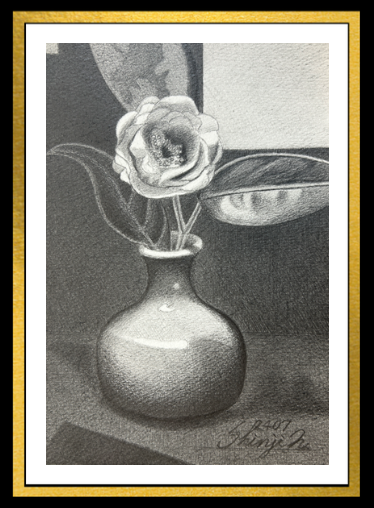

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

たとえば、シャツの襟やボタンは滑らかな面と影が共存し、明暗の分離がはっきりしていないと形がぼやけてしまうのです。

小物に関しても、表面の反射と形状に応じて、影の描き方を工夫する必要があります。質感の差異を陰影だけで表現できれば、線に頼らずにリアルさを強調できます。

形を捉えるだけでなく、そこにある素材の性質まで表現するためには、陰影を構造と質感の両面から捉えることが必要です。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、この視点の獲得は大きな飛躍につながります。陰影は単なる濃淡ではなく、質感を伝える情報であり、構造を理解した証でもあります。

モチーフの表面にある感触や、素材感まで伝える陰影の使い方が、作品に説得力と惹きつける魅力を与えてくれるのです。

見せ場を明暗で演出する構成力を養う

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、どこに視線を集め、どこを控えめに表現するかは「構成力」に直結します。

鉛筆画中級者の人にとって、画面全体を丁寧に描くことから一歩進み、主役と脇役の描写に強弱をつけることが求められます。その鍵となるのが明暗の設計です。

全体の中で、最も見せたい箇所に明るさやコントラスト(明暗差)を集中させ、それ以外の部分ではコントラストを抑えることで、観てくださる人の視線をコントロールできます。

本章では、主役の引き立て方と、脇役の表現を抑えることで、あなたが制作画面上で一番強調したい部分を、ハッキリさせられる方法について解説しましょう。

明るさと暗さの集中で焦点をつくる

作品全体に均等な明暗を配分してしまうと、視点が定まらず、印象の弱い作品になりがちです。そこで、目や手、表情など強調したいパーツに強めの明暗を施し、焦点を明確にします。

背景や衣服などの周辺部分には、コントラスト(明暗差)を控えめにし、見せ場との落差を意図的に作ることで、自然と主役を注目できる構成が実現できるのです。

このように明暗の配置は、構成そのものの強さを決める要素でもあります。

空間の奥行きを活かした配置

明暗は立体感だけでなく、画面の奥行きを演出する手段にもなります。

たとえば、人物の背後を暗めに処理し、前面に出したい顔の明部とのコントラスト(明暗差)を強調すれば、手前と奥との距離感が生まれるのです。次の作品も参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

さらに、奥にある髪や肩のラインをぼかして描くことで、空間の深みを演出することも可能です。構成力とは、単にレイアウトを整えることではなく、空間のなかで明暗をどう活かすかの戦略なのです。

描き込みの量と陰影の濃淡で緩急をつける

どの部分をどの程度描き込むかも、作品の明暗設計に影響します。

主役部分では、濃い背景や影と明るいハイライトを対比させて強調し、背景や添景(※)ではグレー中心の柔らかい陰影で空間に溶け込ませると、画面にリズムが生まれるのです。

鉛筆画中級者の人は、このように描き込みの強弱を意図的に使い分けることで、静と動のバランスをとり、観てくださる人の視線を誘導する力を養うことができます。

見せ場を演出するとは、単に細かく描くことではなく、画面内での「明暗の集中と解放」の設計にほかなりません。

鉛筆画中級者の人は、どこを強く描き、どこをあえて抜くかという判断力を磨くことで、作品に構成的なメリハリをつけることができます。

光と影を使い分けることで生まれる主従関係が、作品にストーリー性と魅力を加えてくれるのです。

※ 添景(てんけい)とは、建築パースや図面において、建物や空間を引き立たせるために配置される人物、車、植物などを指します。

練習課題(3つ)

1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。全部自画像でOKです。

光源を固定して顔の一部を陰影だけで描く

→ 額から鼻にかけての範囲を選び、輪郭線を使わず、光源に応じた明暗設計だけで立体感を出す練習。明るさと影の境界を丁寧に観察して描く。

輪郭線なしで人物全体の顔を構成する

→ 輪郭線を一切使わず、光と影のトーンのみで顔の形・パーツ・表情を描き出す練習。とくに、中間トーンの使い方に注意して肌の柔らかさを表現する。

同じ人物を「明暗差の強い構成」と「穏やかな構成」で2パターン描く

→ 一つは強いコントラスト(明暗差)で感情的に、もう一つは中間トーン主体で静かな印象に。明暗の使い方で印象がどう変わるかを体感的に学ぶ。

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、人物をリアルに描き出すための鍵は「明暗の設計」にあります。

線を頼りにする段階を越えて、光と影の流れによって形や感情を伝えることが、表現力を大きく引き上げてくれるので、そのためにも観察力と構成力の両方が必要です。

以下のポイントを意識しながら描写することで、作品全体の印象と完成度が飛躍的に向上します。

- 光源の位置を明確に定め、それに沿った陰影設計を行うことで立体感と説得力を生む。

- 輪郭線に頼らず、明暗の差異だけで形を表現することで、より自然な描写に近づく。

- 明暗バランスによって、人物の印象や視線の動きをコントロールする構成力を持つ。

- 皮膚・髪・衣服など、異なる質感を陰影だけで描き分ける練習を重ねる。

- 描き込みの量やコントラスト(明暗差)の強弱を調整することで、強調したい・感動を伝えたい部分にメリハリをつける。

また、描き出す前に「何を、あるいは、どこを主役にするのか」「どういった印象を伝えたいのか」といった意図を明確にすることで、明暗の配置に迷いがなくなり、制作画面全体に一貫性が生まれます。

とくに、人物の感情や雰囲気を描く際には、強い明暗差を用いたり、逆に中間トーンで包むような描写にするなど、印象の設計が明暗の操作によって可能になるのです。

鉛筆画中級者の人は、見たままを描くだけでなく、「あなたの意図したように描く」ために、光と影の表現力を高める必要があります。

輪郭ではなく関係性を描く。線ではなく空気感を描く。そのために明暗をどう配置するかが、作品の伝わり方を決定づけるのです。

描写の幅を広げたいときこそ、明暗と真正面から向き合い、自らの観察力と構成力を磨くことが、さらなる上達への確実な一歩となるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

描き出す前には、必ず光源の位置と影の配置(位置・角度・面積・濃度など)を明確に確認及び設計し、それに沿って明暗を組み立てることが、人物のリアルさを引き出す確かな手法となります。