こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画において、すべてを丁寧に描き込むことが、完成度の高さを意味するわけではありません。むしろ、あえて描かない「削る判断」が、作品に静けさや洗練された印象を与えます。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、構成の精度や視覚的インパクトを高めるためには、引き算の思考が重要な鍵となるのです。

この記事では、引き算構図の基礎から、視線誘導や印象操作の応用法まで、具体的な方法を解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

見せたいものだけを描く構成力が作品の質を高める

葡萄Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、「何を描くか」よりも、「何を描かないか」を判断する力が表現力を大きく左右します。

とくに、すべてを細密に描くのではなく、主題(主役や準主役、以下主題)以外の要素をあえて省略する「引き算の構成」は、画面に強い印象をもたらす鍵となるのです。

本章では、描くべき部分を際立たせるための構成力を高めるポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

描き込みすぎを防ぐ「情報の選別」

モチーフ全体をすべて均等に描くと、観てくださる人の視線が迷走し、主題の存在感が薄れてしまいます。そこで重要になるのが、情報の取捨選択です。

主題と背景、または視覚的な緊張感を生みたい箇所と、視線を休ませたい箇所を明確に分け、描き込みの強弱を意識して調整することで、構成に自然なリズムが生まれます。

次の作品は、主題の背景に大きな「抜け(※)」を作り、窓外の光を背景とした制作になっています。窓には全く何も描き込んでいません。

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

しいて言うならば、その窓の明かりに薄いトーンを乗せて、主題をより引き立てられるように配置しています。また、窓の上部左右の角は、この制作画面上の対角線に乗せて上部左右の角を暗示しています。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

視線誘導を意識した配置

主題に視線を集中させるには、余白や副次的要素の配置も重要です。

描かない部分をうまく活用し、余白が主題を囲むようなレイアウトにすることで、視線は自然と中央や主題に集まります。

また、空間の偏りや方向性によっても視線の動きは変わるため、構図(※)内での位置関係を意識することがポイントです。

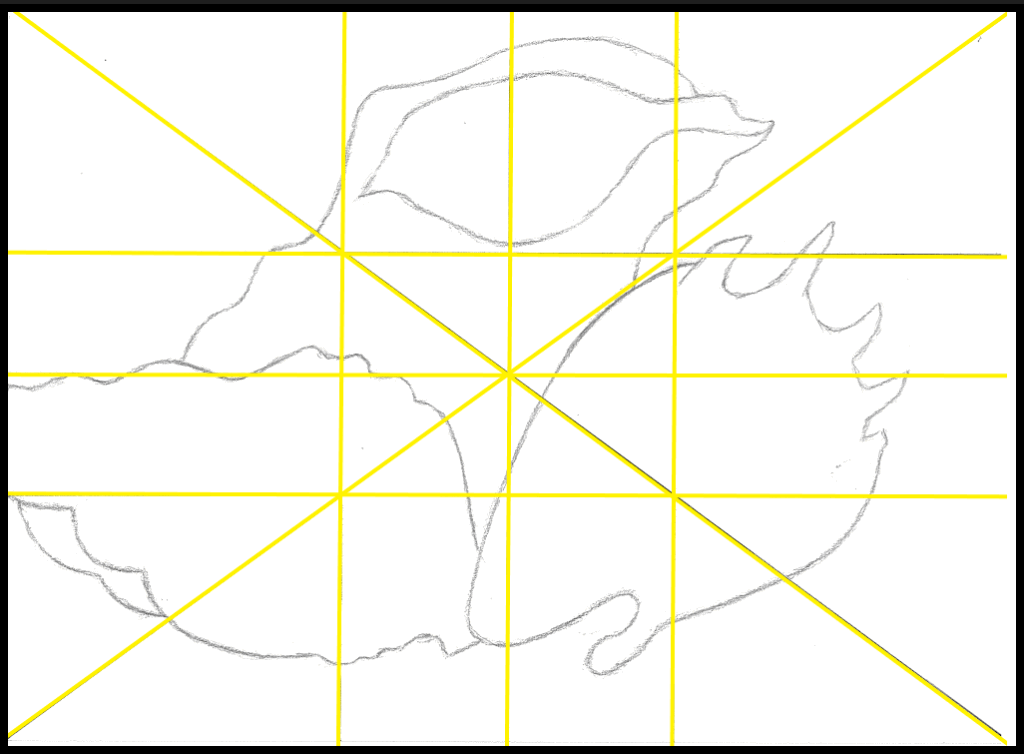

次の作品では、構図分割線の一部をそっくり「抜け」として使っています。こんな風にも構成できます。^^

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

-220609-2.png)

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

省略による印象の強調

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

描写の省略は、単なる手抜きではなく印象操作の技法でもあります。

あえて輪郭線を曖昧にしたり、ディテール(詳細)を省いたりすることで、そこに余白や余韻が生まれ、観てくださる人の想像力を刺激できるのです。

主題の周囲を曖昧にすることで、主役が浮かび上がるような印象を与える効果もあり、緊張感と静けさのバランスが整います。

画面の静けさが強調する主題の存在感

削る構成のメリットは、画面に「静けさ」や「余韻」を生める点にあります。

描きすぎによって、情報が飽和した作品よりも、空白を残した画面の方が主題が浮かび上がり、観てくださる人の印象に残りやすくなれるのです。

これはまさに、「引き算が足し算になる」典型的な例であり、構成力の成熟が問われる領域と言えます。

見せたい部分を的確に見極め、それ以外の要素を削る構成こそが、鉛筆画中級者の人の表現力を一段引き上げる鍵となるのです。

次の作品は、晩秋の夕暮れ時の、窓から差し込む夕日が「シンク」上に反射している情景を描いていますが、このように描き込み過ぎない描写は大切であり、作品全体から雰囲気を出すことができます。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

引き算構図における余白の活用と配置の工夫

鉛筆画中級者の人にとって、「余白を意図的に使う」という構成の発想は、作品の印象と完成度を左右する重要な視点です。

ただ単に「描かない」のではなく、「描かないことで構成を整理する」という判断は、画面設計における引き算構図の核心を成します。

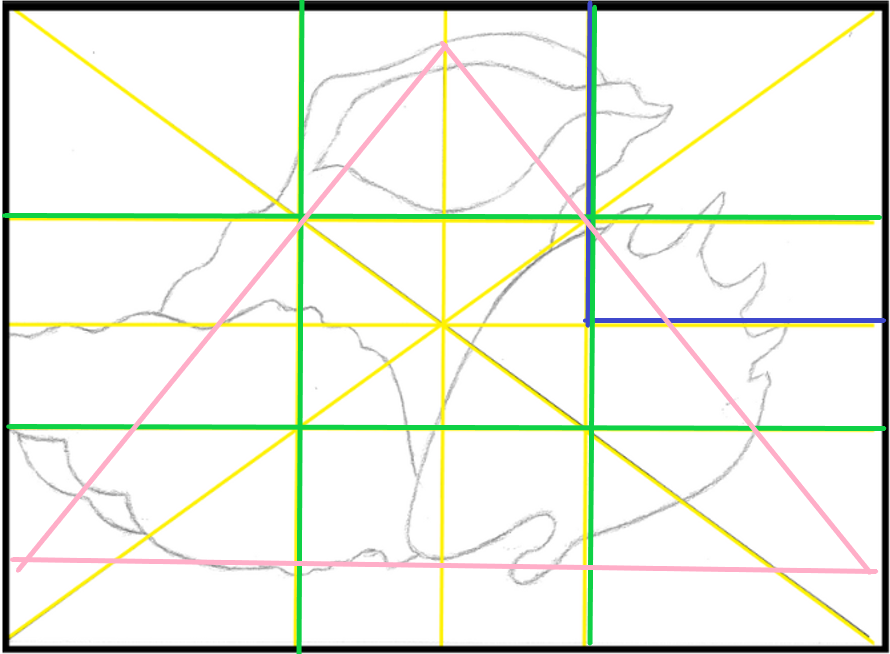

尚、次の作品では、√2構図分割線(※)上に水平線と主題の足元を定め、主題の画面左右の立ち位置は、黄金分割線(※)上に据えてます。

また、背景を淡いトーンでまとめ、一方で主題には、濃いトーンを使うことで引き立てました。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、主題を引き立て、視線誘導を生み、印象操作にまで及ぶ余白の使い方と配置のコツを解説します。

※ √2分割とは、画面寸法に対して÷1.414で得られた寸法で分割します。また、黄金分割とは、画面寸法に対して÷1.618で得られた寸法で分割するということです。

主題の周囲に余白を残して存在感を強調する

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

主題を画面の中央に配置し、その周囲を描き込みすぎずに空けておくことで、視覚的な「間」が生まれます。

この間が、主題に強調を与えるだけでなく、作品全体に呼吸感をもたらします。細部を省略して余白とすることで、描写のメリハリが明確になり、観てくださる人の視線が自然に主題へと向かうのです。

背景とのコントラスト(明暗差)をつけることで、削ぎ落とした表現の中にも強い印象が宿ります。

3分割構図と余白の関係性を意識する

3分割構図を用いることで、余白の配置はより機能的になります。例えば、縦3分割の右線に主題を寄せ、左側を大胆に空けると、緊張感と視線の流れが生まれます。

余白が単なる「空き」ではなく、主題を支える「静かな領域」として機能することで、構図全体のバランスが整うのです。

余白を中央ではなく斜めにずらすと、画面に動きや奥行きが加わり、静けさと変化が共存する構成になります。次の作品を参照してください。

-220609-10.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

印象操作としての余白の量と形状の工夫

余白の位置や面積によって、観てくださる人に与える心理的な印象も変わります。上部に広く余白を取ると開放感が生まれ、下部に余白を残すと安定感が生まれます。

また、左右の片方に偏らせれば、視線にリズムが生まれ、構図に物語性が宿るのです。

さらに、背景に濃いトーンを配置して主題を浮きだたせる場合と、線で主題だけを描いて他を省略する場合とでは、受ける印象が大きく異なります。この選択が作品の世界観を決定づけます。

余白は、引き算構図における「沈黙の要素」であり、描写のない部分だからこそ、視線誘導や心理的印象を操作できるのです。

鉛筆画中級者の人が、余白を戦略的に扱えるようになれれば、画面に深みが生まれ、表現は一段と洗練されます。次の作品を参照してください。

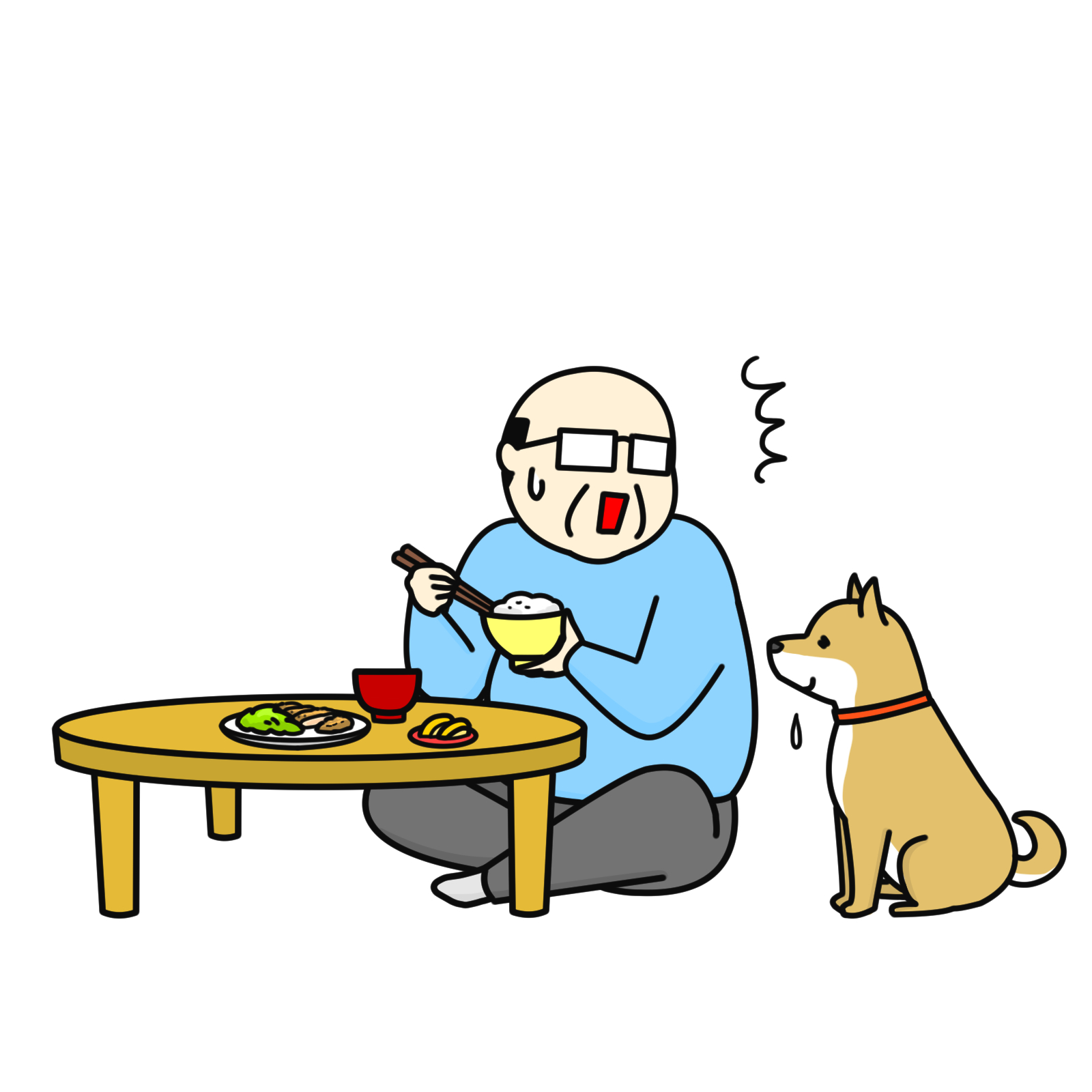

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

余白を単なる空間ではなく、構成の一部として「設計」することが、次なる表現へのステップとなるのです。

緊張と静けさを両立させる削ぎ落としのテクニック

鉛筆画中級者の人が目指すべきは、画面全体を描き込み過ぎることではなく、緊張と静けさが共存する構成をつくることです。

主題が際立ち、観てくださる人の視線が動くように計算された画面は、不要な情報を削ぎ落とすことで生まれます。次の作品を参照してください。

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、その両立を可能にする削ぎ落としの具体的な方法を紹介しましょう。

緊張を生むポイントを一点に集約する

画面のどこに緊張感を集中させるかをまず決めることで、削るべき箇所が観えてきます。

たとえば、主題に対して強いコントラスト(明暗差)や密度の高い描写を施し、周囲はトーンを抑えて情報を削ると、視線が自然に主役へと導かれるのです。

構図全体に緊張を分散させるのではなく、計画的に集約させることが鍵となります。次の作品を参照してください。

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

静けさを生む空白の意図的設計

緊張が集中する一方で、残された空間には静けさを宿す必要があります。そのためには、描写を極力抑えた「沈黙の領域」を画面に配置します。

たとえば、背景をぼかしたり輪郭線を曖昧にしたりすることで、動きのない空間が生まれ、画面に落ち着きがもたらされます。主題と対をなすこの静寂が、緊張をさらに際立たせるのです。

尚、次の作品では、広い空間要素を取り入れながら、画面左側の建物は自然になじませるために若干の角度をつけ、手前の岸壁も左へ傾斜をつけて動きを出し、下側の黒い色面の水平部分と、垂直なポールで画面全体を鎮めています。

入り江の夜明け 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

緊張と静けさのコントラストで印象を強める

視覚的に強い部分と、穏やかな部分を明確に分けることで、作品構成にドラマが生まれます。

たとえば、片側に密な描き込みと深い陰影を集め、反対の片側には空白や淡いトーンでまとめると、視線の流れとリズムが生まれます。

このコントラスト(明暗差)が、観てくださる人に印象的な余韻を残します。すべてを描かずに一部を削ることで、対比がより効果的になるのです。

鉛筆画において緊張と静けさを同時に成立させるには、「何を削るか」を意図的に選ぶ判断力が問われます。

鉛筆画中級者の人は、緊張をつくる描写と、静寂を生む余白を画面内でバランスよく設計し、それぞれが引き立て合う構成を目指すべきです。次の作品を参照してください。

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

削る行為は省略ではなく、むしろ構成を強くするための確信的な技術なのです。

情報量のコントロールが完成度を左右する理由

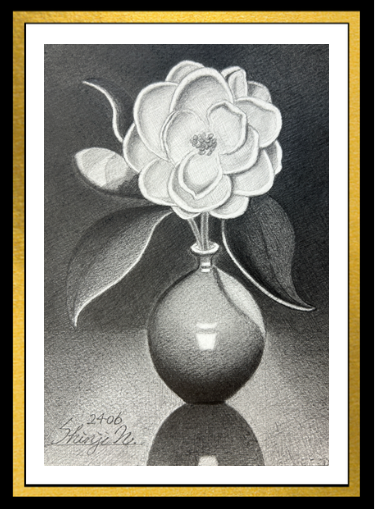

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の完成度を高めたいと考える、鉛筆画中級者の人にとって、最も重要な視点の一つが「情報量の調整」です。

描き込みすぎは、観てくださる人の視線を迷わせ、主題の印象を弱める原因になります。反対に、情報を制御することは、主題を鮮明に浮かび上がらせ、画面全体に緊張と秩序をもたらします。

本章では、その具体的なテクニックを紹介しましょう。

主題と背景の描写密度に差をつける

主題には明確な輪郭や濃淡、質感描写を施し、背景や副題的なモチーフには線を省略し、トーンも抑えます。

このように密度に差をつけることで、主題が立体的に浮かび上がる効果が生まれます。

また、背景が過度に描かれていない分だけ、主題の情報が視覚的に引き立ち、完成度の高い印象を得られます。次の作品を参照してください。

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

描写の質を変えて情報を整理する

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

描き込むか否かだけでなく、どのように描くかも情報の質に関わります。

たとえば、主題にはシャープなエッジを使い、背景にはぼかしや柔らかい線を用いると、印象の差が明確になります。

描線の表情によって、視覚的な層が生まれ、観てくださる人は自然と主役に注目できます。これは情報の「階層化」として有効です。

トーンの設計による空間の整理

背景に薄く広がるトーンを加えることで、画面に空気感が生まれます。

逆に、主題の周囲をわずかに暗くして、コントラスト(明暗差)を強めれば、主題の輪郭がより鮮明になるのです。

情報の量ではなく、トーンの差で整理することで、無理に描かずとも構成に明快さが生まれ、全体の完成度も高まります。次の作品を参照してください。

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の完成度とは、どれだけ情報を詰め込んだかではなく、いかに「必要な情報だけを明快に届けられるか」によって決まるのです。

鉛筆画中級者の人は、主題と背景、緊張と緩和、密度と空白といった視点から情報を選び抜き、構成を整理していく力を身につける必要があります。

削ることで情報が整い、主題の強度が増すのです。

描き込まない選択が印象操作に与える効果

鉛筆画において、「描かない」ことは、しばしば「伝える」ための手段となります。とくに、鉛筆画中級者の人が意識したいのは、観てくださる人に強い印象を残すための省略や余白の活用です。

描き込むことで情報を伝えるだけでなく、あえて曖昧にすることで想像力を刺激し、印象深い作品を生み出す構成を実現できます。

尚、次の作品では、樹木の描き込みを大雑把に仕上げています。この部分を細密に描写してしまうと、観てくださる人の視線をその部分に集中させて、画面奥へと導けなくなるのです。

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、これらの具体的効果を見ていきます。

輪郭やディテールを曖昧にすることで余韻を残す

すべてのモチーフを明確に描くのではなく、一部をぼかしたり線を省略したりすることで、観てくださる人の想像を促す空間が生まれます。

とくに、背景や遠景においては、曖昧な表現が空気感を与え、視覚的な奥行きを演出するのです。

曖昧な描写は、作品に余韻を残し、静かな印象を強調する重要な技法と言えます。

次の作品では、画面左上の「抜け」には少し濃いめのトーンを乗せ、画面右角の「抜け」には淡いトーンを乗せて、主題のハイライトを引き立てながら、この家族の明るい未来を暗示しているのです。

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

絵画の世界では、画面左側は「過去」を、画面右側は「未来」を暗示しますので、作品制作の材料として記憶しておきましょう。^^

不完全さが観てくださる人の想像力を引き出す

一部をあえて描かないことで、「何がそこにあるのか」を観てくださる人が想像する余地が生まれます。

これは、受動的に観てくださる人を、能動的な読み手に変える力を持っています。

完成された説明ではなく、情報の断片を提示する構成が、深い印象と余韻を生み出すのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

集中と余白の分散による印象操作

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

主題に対して描き込みを集中させ、それ以外の空間の描写を意図的に削ると、主題の印象がより鮮烈に残ります。

対照的に、副題的要素を全く描かないことで、画面に静けさと広がりが加わります。

この印象の強弱によって、観てくださる人の記憶に残る構成が完成します。

描かないという選択は、決して手を抜く行為ではなく、構成と印象をデザインする高度な表現です。

鉛筆画中級者の人は、描写と省略の境界を自らの感性で調整し、観てくださる人の感情に残る構図をつくり出す力を鍛えることが求められます。

削ることで語る、それが印象操作の真髄です。

練習課題例(3つ)

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非試してください。

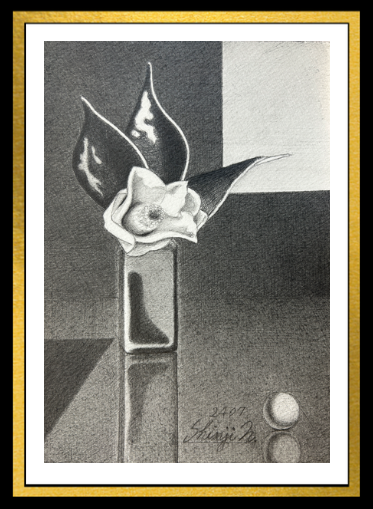

主題のみ詳細に描く構成練習

主題を際立たせる余白中心の構成

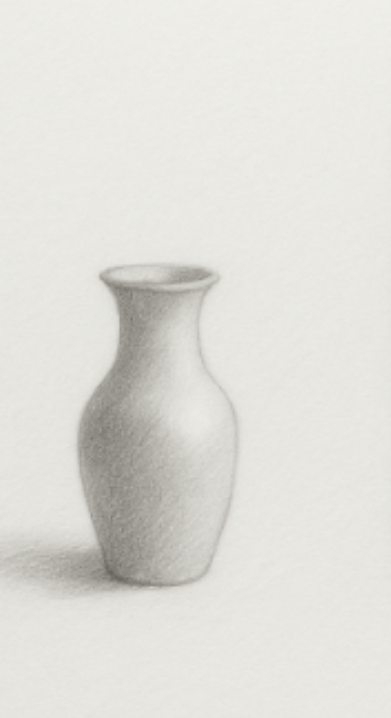

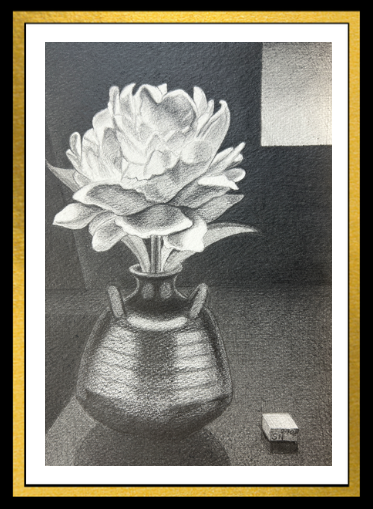

画面中央または、3分割の交点にシンプルなモチーフ(例:花瓶、コップ)を配置し、その周囲は一切描かず、主題の描写密度と空白のバランスを意識する。

参考画像です

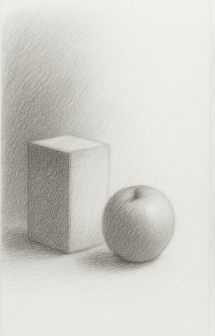

緊張と静けさを対比で生む構成練習

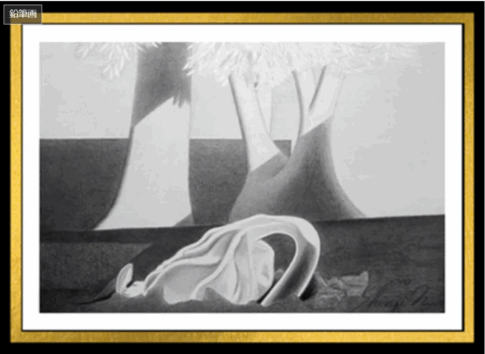

画面左に密度、右に空白の緊張構図

左右非対称の構図で、主題のある側に濃い陰影や描き込みを集め、反対側は極端にトーンを抑えた余白にすることで、緊張と静けさの両立を体験する。

参考画像です

輪郭の省略と曖昧表現による印象操作練習

背景にぼかしのみを使った印象演出構成

中央に椅子や人物の後ろ姿を主題として配置し、背景の壁や窓をぼかしで描写。背景はあえて境界を曖昧にし、空気感と距離感を印象操作する構図。

参考画像です

まとめ

シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における完成度とは、単に細部まで描き込むことではなく、引き算の発想で構成を整理する力にあります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって重要なのは、「何を削るか」「どこを描かないか」を判断する構成力と、それによって生まれる視線誘導や印象操作です。

この記事では、削ることで深まる表現力の具体的手法として、余白の活用、描写密度のコントロール、緊張と静けさの対比、曖昧な表現による余韻の演出などをご紹介しました。

引き算構図のポイントを以下に整理します。

- 主題の周囲に余白を設けることで視線集中を促し、存在感を高める。

- 3分割構図を応用して、余白と描写のバランスを設計する。

- 描写の密度差や、トーンのコントラスト(明暗差)で緊張と静けさを共存させる。

- 背景や副要素を曖昧に描くことで、印象に残る構図を構築する。

- 観てくださる人の想像力を引き出す、「描かない選択」を戦略として用いる。

これらの工夫を通じて、鉛筆画中級者の人は「ただ描く」段階から、「構成して伝える」段階へとステップアップできます。

削ぎ落とすことは、情報を減らすのではなく、本当に必要なものだけを際立たせるための選択であり、それが画面の完成度と印象の強度に直結するのです。

あなたの作品に、静けさと力強さを同時に宿すために、引き算の構図をぜひ実践してください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

引き算の構図は、技術というよりも判断力の問題であり、その選択が作品全体の印象を決定づけるのです。