こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅰ」と共に

さて、鉛筆画で立体感を出すには、適切な陰影のつけ方が重要です。しかし、初心者の人の多くは陰影の入れ方や明暗のバランスに悩むものでしょう。

この記事では、鉛筆画の立体感を引き出すための、基本的な陰影のつけ方を解説します。

明るい部分と暗い部分のコントラスト(明暗差)、グラデーション(階調)のなじませ方、陰影を使った奥行きの表現など、リアルな鉛筆画を描くためのポイントを初心者の人にもわかりやすく解説して行きます。

ぜひ参考にしていただいて、立体感の充実している、見応えのある鉛筆画をマスターしましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画で立体感を出す基本とは?陰影の役割を理解しよう

-誕生2023-Ⅱ-F30-2-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で立体感を生み出すためには、陰影の役割を適切に理解し、光源の位置や方向を確認して、光がモチーフのどこに当たっているのかを、意識しながら描き進むことが重要です。

単に形を描くだけでなく、光と影を適切にコントロールすることで、モチーフ(制作対象物)が平面的ではなく、リアルな奥行きを持つようになります。

本章では、鉛筆画における陰影の基本と、その活用方法を解説します。

光源を意識することで自然な陰影を作る

立体感のある鉛筆画を描くためには、光源の位置を明確にすることが不可欠です。光の方向によって陰影の落ち方が変わり、モチーフ(制作対象物)の形が強調されます。

例えば、光が左上から当たっている場合、右下に陰影ができるのが自然です。この関係性を意識しながら、陰影の濃淡をコントロールすることで、奥行きを持たせることができます。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

また、陰影のエッジ(縁)を柔らかくするか、くっきりさせるかによって、物体の質感や距離感も表現できます。

コントラストを活かして立体感を強調する

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、明暗のコントラスト(明暗差)を活用することで立体感を強調できます。

光が強く当たる部分は白く残し、陰影の部分をしっかりと塗り込むことで、物体の存在感を際立たせることが可能です。

尚、画面上の、あなたが主役や準主役に据えたモチーフ(制作対象物)のハイライトを強調するためには、そのハイライトに隣接する部分や背景に思い切った濃いトーンを配置することで、ハイライトをより強調できることを記憶しておきましょう。

特に、最も暗い部分と最も明るい部分のバランスが取れていると、作品全体が引き締まり、グラデーション(階調)を使って滑らかにトーンをつなげることで、よりリアルな質感を演出できます。

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に数種類の構図を掲載した、関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」がありますので、関心のある人は参照してください。

陰影の位置と形を適切に描くことで安定した構図を作る

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

陰影の形と位置は、モチーフ(制作対象物)の立体感を決定づける重要な要素です。

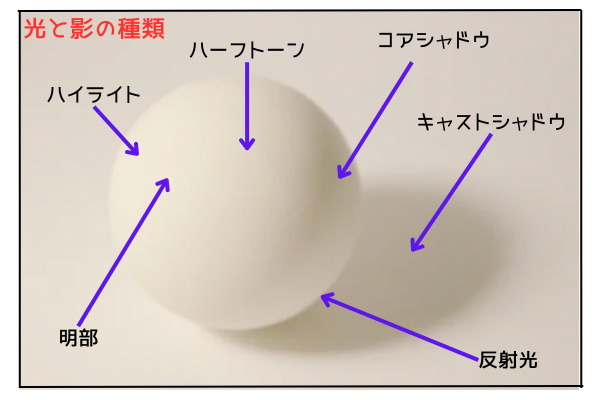

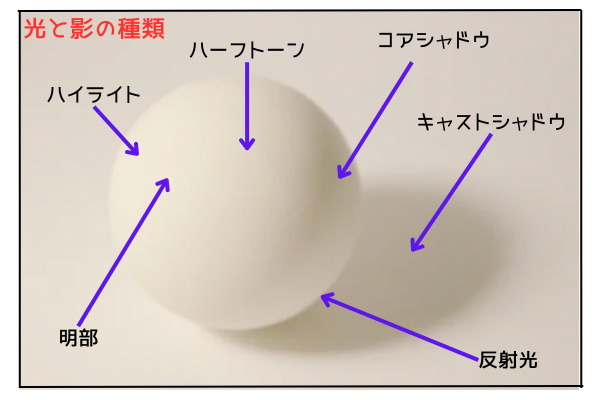

モチーフに生じている陰影(コアシャドウ)と、床や背景に落ちる陰影(キャストシャドウ)の関係を理解することで、より安定した構図が生まれます。

特にキャストシャドウは、光源との距離や物体の形によっても変化するため、適切に捉えることがリアリティー(現実性)の鍵となります。

そして、光源から徐々に遠のく陰影は、距離が離れていくにしたがって、徐々にぼんやりとしたものになっていることをよく観察して、制作していきましょう。上の画像を確認してください。

鉛筆画で立体感を表現するには、光源の確認及び意識、コントラスト(明暗差)の調整、陰影の位置と形の理解が欠かせません。

初心者でも簡単!陰影を活かした鉛筆画の描き方ステップ

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で立体感を生み出すためには、陰影を効果的に活用することが重要です。しかし、初心者の人の多くは陰影の付け方や明暗の調整に悩むことも多いのではありませんか?

本章では、簡単なステップで陰影を活かした鉛筆画を描く方法を解説します。シンプルな手順を実践することで、よりリアルな表現が可能になります。

まずは形を適切に捉える—輪郭の下描きを丁寧におこなう

貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

陰影を付ける前には、まずモチーフの輪郭を適切に捉えることが大切です。形が歪んでいると、どれだけ陰影を工夫して上手に描けていても、立体感が不自然になります。

初心者の人は、Bや2Bなどの鉛筆の、軽く優しいタッチで薄く下描きを行い、バランスを確認しながら修整を加えていきましょう。

この時点で重要なのは、一旦これでよいと思える輪郭でも、少し離れて観たり、時間をおいて改めて観ることで、修整点が観えてくるということです。

そこで、「モチーフの輪郭はこれでよい」と思える時点がやってきましたら、一旦休憩をはさみ、少し離れて観たりしながら、改めて画面に向き合ってみましょう。

筆者の場合には、現在もこのようにして、画面を「点検」していますが、必ず2~3点の修整点が見つかります。

いかに、この作業が重要かといえば、「点検」をせずに、かなり描き進んで「行き詰まる」ことがあった場合に、大きな修整が必要になってしまうと、運良く修整ができても、画面が汚れることが多いからです。

尚、この時点では陰影のことは考えず、シンプルな形状を意識することがポイントです。

光源を明確に確認して明暗のゾーンを分ける

椿Ⅰ SM 2024 鉛筆画 中山眞治

陰影を描く前には、光源の位置を明確に確認して、明暗のゾーンを分けましょう。例えば、右上から光が当たる場合、左下が陰影になります。

このように、光が直接モチーフに当たる部分(ハイライト)、中間の明るさの部分(ミッドトーン)、最も暗い陰影の部分(シャドウ)の3つのゾーンを考えておくと、陰影の配置がスムーズになります。

初心者の人は、鉛筆の濃さや筆圧を調整しながら、明暗の境界が不自然にならないように描き進みましょう。

グラデーションを使って自然な陰影を作る

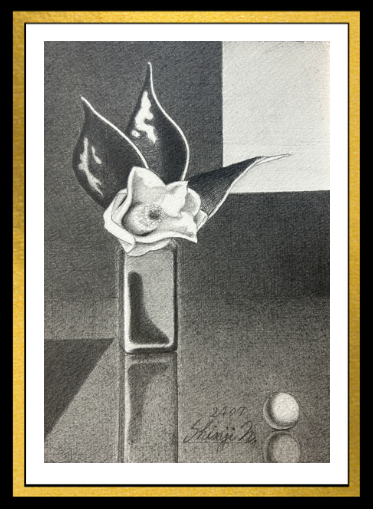

鉛筆画で立体感を出すには、グラデーション(階調)の技術が欠かせません。陰影の境界を滑らかにつなげることで、より自然な陰影が生まれます。次の作品の一輪挿しのグラデーションを参照してください。

一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

グラデーションは、濃い部分から薄い部分へ、鉛筆を優しく動かしながら力を調整して描くのがコツです。特に、ブレンディング(ぼかし)を使うことで、より滑らかでリアルな質感を表現できます。

ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆(さっぴつ)で擦るのではなく、2Hなどの鉛筆のみで優しい軽いタッチにより、細かく調整することで、より繊細な仕上がりになります。

初心者の人でも、形を適切に捉え、明暗のゾーンを分け、グラデーションを意識することで、リアルな陰影を活かした鉛筆画を描くことができます。基本を押さえながら練習を重ねることで、立体感のある作品を仕上げられるでしょう。

グラデーションでなめらかな陰影を作るコツと練習法

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画でリアルな立体感を表現するためには、陰影のなじませ方が重要です。特にグラデーション(階調)を活用すると、自然な光の流れを作り出せます。

しかし、初心者の人の多くは陰影の境界が不自然になったり、ムラができたりしてしまいます。

本章では、鉛筆だけでなめらかな陰影を作るためのコツと練習法を紹介します。

筆圧をコントロールして自然な濃淡を作る

第2回個展出品作品 少女像 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)の基本は、鉛筆の筆圧をコントロールすることです。力を抜いて優しく描くことで、線と線の境界が目立たず、なめらかな濃淡を表現できます。

最初は濃い部分から描き始め、徐々に力を弱めながら明るい部分へと移行すると、スムーズなグラデーションが作れます。

特に、HBや2Bの鉛筆を使うと、自然な濃淡を調整しやすくなります。

細かいストロークで丁寧に塗り重ねる

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の線が目立たないようにするには、短いストローク(筆運び)で少しずつ塗り重ねることがポイントです。一気に塗ろうとするとムラになりやすいため、細かい動きで少しずつ調整しましょう。

方向を一定にせず、曲線を描くように動かしたり、交差させたりすることで、より均一で自然な質感になります。

また、同じ部分を何度も重ねて描くことで、グラデーション(階調)のなじみが良くなります。

鉛筆の角度を調整して滑らかな陰影を作る

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の角度を変えることで、グラデーション(階調)の仕上がりは大きく変わります。

尖った先端で描くとシャープな線になりますが、鉛筆を寝かせて描くと、芯の側面を使うことで、広い面に柔らかい陰影を作ることもできます。

特に、鉛筆の芯の側面の広い部分を使うと、均一なグラデーションを作りやすくなり、鉛筆画の立体感がより自然に表現できます。

筆圧のコントロール、細かいストロークの重ね方、鉛筆の角度調整といった基本を意識して練習を続ければ、よりリアルな陰影を描けるようになれるでしょう。

光の方向を意識した陰影のつけ方でリアルな立体感を演出

国画会展 新人賞 誕生2007-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画でリアルな立体感を出すには、光の方向を明確に意識し、それに応じた陰影を描くことが重要です。陰影の付け方が不自然な場合には、作品全体のバランスが崩れてしまいます。

本章では、光源の設定方法と陰影の描き方のコツを解説し、リアルな立体感を演出するためのテクニックを紹介します。

光源を明確に確認し、陰影の位置を常に意識して描き進む

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

陰影の適切な位置を描くためには、まず光源を明確に確認しましょう。光がどこからきて、モチーフにどのように当たっているのかを確認することで、陰影の落ちる方向がはっきりとわかります。

例えば、左上から光が当たる場合、物体の右下側に陰影ができます。光源の方向を一定に保つことで、陰影のつき方に統一感が生まれ、作品全体のリアリティー(現実性)が向上します。

陰影の濃淡を調整して奥行きを強調する

-2019.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) F6 鉛筆画 中山眞治

陰影の濃さは、光の当たり具合によって変わります。モチーフのすぐそばにできる影(コアシャドウ)は濃く、距離が離れるほど薄くなるのが自然な表現です。

このように、影の濃淡を段階的に変化させることで、より立体的な表現が可能になります。

特に、光に最も近い部分と遠い部分のコントラスト(明暗差)を意識することで、奥行きを強調できます。

陰影のエッジの強弱を使い分ける

-2019-1.png)

種をまく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

陰影のエッジ(縁)の強弱を調整すると、よりリアルな質感が生まれます。

例えば、直射日光のように強い光が当たる場合、陰影の境界線ははっきりします。

一方、室内の柔らかい光では、陰影のエッジがぼやけて見えます。こうした違いを意識しながら、鉛筆の筆圧やグラデーションを調整することで、陰影のリアリティー(現実性)を高めることができます。

光の方向を明確に確認し、常に意識しながら、陰影の位置や濃淡、エッジ(縁)の強弱をコントロールすることで、鉛筆画の立体感は格段に向上します。これらのポイントを意識しながら練習を続けることで、よりリアルな表現が可能になるでしょう。

鉛筆画の仕上げテクニック!細部の陰影を調整して完成度を高める

暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の仕上げでは、細部の陰影を丁寧に調整することで作品の完成度が格段に向上します。

適切な陰影の調整によって、立体感やリアリティー(現実性)が増し、より魅力的な作品に仕上がります。

本章では、仕上げ段階で意識すべき陰影の調整テクニックを解説します。

陰影の境界をなめらかにして自然なグラデーションを作る

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

仕上げの段階では、陰影の境界が不自然にならないように注意しましょう。特に、コントラスト(明暗差)が強すぎたり、急に明暗が変わると違和感が生じます。

グラデーション(階調)を使い、濃淡を滑らかにつなげることで、より自然な仕上がりになります。

鉛筆の筆圧を弱めながら、細かく重ね塗りをすることで、ムラのないグラデーションを作ることができます。

細かい陰影を加えて質感を強調する

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のリアリティー(現実性)を高めるためには、細部の陰影を加えて質感を強調することが重要です。

例えば、布のしわや木目などのテクスチャー(質感)を表現する際には、微妙な陰影を重ねることで立体感を引き出せます。

筆圧を調整しながら、細かい線や点を使って描き込むと、よりリアルな表現が可能になります。

最暗部とハイライトを調整し、画面全体のバランスを整える

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

仕上げの段階では、作品全体の明暗バランスを確認しましょう。最も暗い部分(コアシャドウ)をしっかり強調すると、コントラスト(明暗差)がついて立体感が増します。

一方で、ハイライト部分を適切に残すことで、光の印象を強調できます。

作品全体を観ながら、暗すぎる部分を少し明るくする、逆に薄すぎる部分にトーンを加えるなどの微調整を行いましょう。細部の陰影を丁寧に仕上げることで、鉛筆画の完成度は大きく向上します。

影の境界をなめらかにし、細かいテクスチャー(質感)を加え、全体の明暗バランスを整えることで、よりリアルで魅力的な作品を作ることができるでしょう。

まとめ

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における立体感の表現は、陰影の付け方によって大きく変わります。適切な光と影を描くことで、よりリアルな奥行きや質感を生み出すことができます。

以下では、初心者の人から中級者の人までが活用できる、鉛筆画の陰影テクニックを総まとめしました。

立体感を生み出す陰影の基本

鉛筆画における立体表現の第一歩は、陰影の役割を理解することです。

- 光源を意識する:陰影の方向と強さは光源の位置と方向や角度によって決まる。

- コントラスト(明暗差)を活かす:最暗部とハイライトの差を意識することで奥行きが増す。

- 陰影の位置と形を正確に:物体の形や距離によって陰影の形が変わる。

陰影を活かした描き方ステップ

初心者でも簡単に実践できる、立体感を強調する描き方を紹介します。

- 形を適切に描く:輪郭線を薄く下描きすることで、バランスを調整しやすい。描き始め当初の「点検」は必須。

- 明暗のゾーンを分ける:光が当たる部分・中間トーン・陰影の3つを意識する。

- グラデーション(階調)でなめらかにする:筆圧を調整しながら陰影を塗り重ねる。

グラデーションを活用した陰影の表現技術

陰影の境界を自然にすることで、よりリアルな質感を生み出せます。

- 筆圧をコントロールする:徐々に力を抜きながら明暗を調整。

- 細かいストローク(筆運び)を使う:短い動きで少しずつ陰影を塗り重ねる。

- 鉛筆の角度を変える:広い面も使って柔らかい陰影を試してみる。

光の方向を意識した陰影の付け方

光の方向に応じた陰影のつけ方を工夫することで、立体感が強調されます。

- 光源を明確に設定:陰影の位置を統一することで作品に安定感を出す。

- 陰影の濃淡を調整する:最も暗い部分とぼんやりした陰影を使い分ける。

- 陰影のエッジを工夫する:直射光ならはっきり、拡散光ならぼかす。

仕上げで完成度を高めるテクニック

最後の微調整が、作品の完成度を大きく左右します。

- 陰影の境界をなめらかにする:グラデーションを調整して違和感をなくす。

- 細部の陰影を加える:布のしわや木目など、質感を強調するための陰影を描く。

- 最暗部とハイライトを微調整:明暗バランスを整えてリアルさを際立たせる。

鉛筆画でリアルな立体感を表現するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 光源を明確に確認し、常に光の方向を意識しながら陰影を施す。

- グラデーション(階調)を使って陰影をなめらかにする。

- 細かい筆圧コントロールで自然な明暗を作る。

- 仕上げ段階で陰影の境界や細部を微調整する。

これらのテクニックをマスターすれば、初心者の人でも立体感のあるリアルな鉛筆画を描けるようになれます。ぜひ実践して、作品のクオリティーを向上させましょう!

ではまた!あなたの未来を応援しています。

これらの要素を意識しながら練習を積み重ねることで、より奥行きのある作品を描けるようになれるでしょう。