こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画で顔を描く際には、ただ線をなぞるだけでは平面的に見えてしまい、人物の存在感やリアリティー(現実性)を伝えることは難しくなります。

人物の顔を立体的に見せるためには、光の方向や骨格の起伏を理解し、それに合わせた陰影を的確に表現することが欠かせません。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、陰影の付け方は、作品全体の印象を左右する重要な要素なのです。

この記事では、顔の立体構造を踏まえた陰影の描写法を体系的に整理し、自然でリアルな表現につなげるための実践的なポイントをご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

顔の骨格を意識した陰影の基本

顔を立体的に描写するためには、まず骨格の理解が欠かせません。

人の顔は、複雑な形状をしていますが、大きく分けると額、頬骨、鼻、顎といった主要な立体の集合体として捉えることができます。

鉛筆画中級者の人が陥りやすいのは、目や口といった細部ばかりを強調して描き込み、全体の構造を見失うことです。その結果、人物の顔がのっぺりとした印象になり、リアリティー(現実性)が不足してしまうのです。

本章では、骨格を意識しながら、陰影をつけるための基本を整理していきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

額から頬にかけての面の流れを捉える

顔の上部は、額からこめかみ、頬へと緩やかにつながっています。光が当たると額の中央は明るく、側面は徐々に暗くなるのです。

この面の流れを意識せず、均一に陰影を塗ってしまうと立体感は失われます。

グラデーション(階調)を意識して、中央から外側へ滑らかに調子を変化させることが重要です。

鼻梁と鼻筋の陰影で奥行きを強調する

鼻は、顔の中心にあり、陰影を理解する上で最も効果的な部位です。

光源に応じて、鼻梁は明るく浮かび、鼻筋(※)の横には影が落ちます。ここを的確に描くと、顔全体に奥行きが出ます。

鉛筆画中級者の人は、鼻の輪郭線を強調しがちですが、線ではなく光と影の差で形を浮かび上がらせる意識が求められるのです。

※ 鼻筋は鼻の付け根から鼻先までのラインを指し、鼻梁は鼻の上部の形状を指します。鼻筋は鼻の形状や高さに影響を与え、鼻梁は鼻の上部の形状を構成します。

頬骨と顎の立体を捉える

頬骨は、顔に立体感を与える重要な要素であり、光が当たると突起部分は強いハイライトになり、その下には陰が落ちます。

同様に、顎の下には影が生まれ、首元へとつながる立体を演出します。これらをおろそかにすると顔が平板に見えてしまうのです。

頬から顎への面の移り変わりを、滑らかに描写することが大切になります。

全体のバランスを優先する

骨格を、部位ごとに丁寧に捉えることは重要ですが、最終的には全体の調和が求められます。

部分的に、濃く描き込みすぎると不自然さが生まれるため、全体の陰影の強弱を見比べながら調整することが必要です。

鉛筆画中級者の人にとって、細部の魅力と全体の立体感をどう両立させるかが、大きな課題となります。

顔の骨格を意識した陰影の表現は、額から頬、鼻梁から顎へとつながる面の流れを的確に捉えることにあります。光源の方向を踏まえながら、各部位の立体を浮かび上がらせることで、自然でリアルな顔の表現につながるのです。

光源を理解して陰影を描き分ける

顔の立体感を描き出す上で、光源の位置を適切に理解することは欠かせません。

同じ顔でも、光が差し込む方向によって印象は大きく変わり、柔らかさや緊張感、親近感といった感情的な効果にも影響を与えます。

鉛筆画中級者の人にとっては、光源を単に「明るい部分と暗い部分を作るための要素」として捉えるのではなく、作品全体の雰囲気を決定づける重要な構成要素として、意識することが重要なのです。

本章では、光源の理解を深め、陰影を描き分けるための具体的なポイントを整理していきます。

光源の方向と影の位置を一致させる

光源を意識する際に、最も基本的でありながら、見落とされやすいのが「影の一貫性」です。例えば光が左上から当たっているならば、顔の右下には必ず影が落ちるはずです。

しかし、鉛筆画中級者の人は、描写の途中で光源の位置を忘れ、鼻や顎の影が矛盾した方向に描かれてしまうこともあるので、その結果、観てくださる人に違和感を与え、顔の立体感が不自然に見えてしまうことがあります。

描き進める際には、スケッチブックや紙の端に光の向きを矢印で描いておくと、一貫性を維持しやすくなれるのです。

強い光と弱い光の違いを表現する

光源は、単に方向だけでなく、強さによっても陰影の質が変化します。強い光が当たるとコントラスト(明暗差)が強まり、影はシャープで明暗の差がはっきりと出ます。

一方、弱い光や拡散光の場合には、影は柔らかく境界が曖昧になり、顔全体が優しい印象になるのです。

鉛筆画中級者の人は、一本調子で濃淡をつけるのではなく、光の強弱を意識して影の境界を調整することで、表現の幅を大きく広げることができます。

複数光源による複雑な陰影の扱い方

屋外や室内照明では、必ずしも光源が一つとは限りません。たとえば、窓からの自然光と天井の蛍光灯の光が同時に当たる場合に、顔には複数の影が生まれます。

このような状況では、主光源と副光源を見極め、主光源に基づいて基本的な陰影を構築し、副光源による影は弱めに調整することが大切です。

すべての光を、同じ強さで描いてしまうと雑然とした印象になるため、優先順位を決めることが作品の完成度を高める鍵となります。

光源による心理的効果を意識する

光源の位置は、単に立体感を生むだけでなく、人物の印象を操作する要素でもあります。

上からの光は顔を引き締め、真面目さや厳格さを強調できる一方、下からの光は不安や緊張を感じさせます。横からの光は顔の片側に強い影を作り、ドラマチックな印象を与えられるのです。

鉛筆画中級者の人は、光源の方向を選ぶことで、描きたい感情や物語性を視覚的に伝えることが可能になります。

光源の理解は、陰影の描き分けを可能にし、作品全体のリアリティー(現実性)と印象を大きく左右するのです。

影の一貫性を守り、光の強弱を表現し、複数光源を整理して描写することで、顔の立体感は格段に高まります。さらに、光源の心理的効果を意識することで、単なる写実を超えた表現力を獲得できます。

鉛筆画中級者の人にとって、光源をコントロールすることは、人物描写を次の段階へ押し上げる最も有効な手段のひとつなのです。

顔の凹凸を捉えるための陰影の工夫

顔を立体的に見せるためには、骨格や光源の理解に加え、細やかな凹凸をどう表現するかが重要になります。人の顔は平坦な面の集合体ではなく、微妙な起伏が積み重なって形づくられています。

鉛筆画中級者の人にとって、こうした凹凸を見極めて陰影に反映させることは、作品にリアリティー(現実性)と存在感を与える上で大きな課題となるのです。

本章では、具体的に、顔の各部位の凹凸を意識した陰影の工夫を整理していきます。

目の周囲の立体を強調する

目の周辺は、凹凸が特に複雑な部分です。まぶたの膨らみ、眼窩のくぼみ、涙袋の柔らかな起伏などが絡み合い、陰影の差を生むのです。

たとえば、上まぶたの上部には光が当たりやすく、眼窩の奥は影が落ちやすい構造です。これを的確に描くことで、目が顔にしっかりと埋め込まれたような印象になります。

線で形を囲うのではなく、調子(※)の変化で立体感を表現することがポイントです。

※ 調子とは、光と影によって生じる明暗の変化を、鉛筆で描いた濃淡のことです。

鼻の凹凸を陰影で際立たせる

鼻は、顔の中でも最も立体的な部位であり、陰影の描写によって形が大きく変わります。鼻梁の高い部分には、ハイライトを残し、両脇に落ちる影で高さを示しているのです。

小鼻や鼻先は、光が当たりやすく、周囲との明暗差を利用することで、自然な丸みを持たせることができます。

鉛筆画中級者の人は、鼻の輪郭を強調しがちですが、線を省略し陰影だけで形を浮き立たせる練習の方が効果的なのです。

唇の厚みと陰影のバランスを意識する

唇もまた凹凸が強く、陰影を工夫することで、質感と立体感を伝えられます。上唇は影が落ちやすく、下唇は光を反射しやすいため、明暗の差がはっきりと出るのです。

さらに、口角や唇の中央には細やかな陰影の変化があり、これを丁寧に捉えることで柔らかな印象を与えられます。

線を描きすぎると硬い印象になるため、微妙なトーンの差で厚みを演出することが重要です。

顎と首元の陰影で全体を引き締める

顎から首にかけての部分は、顔の立体感を支える大切な要素です。顎の下には必ず影が生まれ、その影の濃さによって顔全体の成り立ちが強調できます。

さらに、首元の筋肉や鎖骨に影を調整することで、顔が浮いたように見えるのを防ぎ、自然な繋がりを演出できるのです。

鉛筆画中級者の人は、顔の上半分に集中しがちですが、顎から首への陰影を意識することで画面全体の完成度が向上します。

顔の凹凸を捉えた陰影表現は、目・鼻・唇・顎といった細部の立体を繊細に描き分けることによって成り立ちます。輪郭線に頼るのではなく、光と影の差を丁寧に描写して形を浮かび上がらせることが重要です。

鉛筆画中級者の人は、凹凸を強調せずに、全体の調和を意識しながら陰影を配置することで、自然でリアルな顔の表現を手に入れることができるでしょう。

調子の重ね方で立体感を高める

顔を描く際に、立体感を出すためには、単に濃淡をつけるだけでは不充分です。鉛筆画中級者の人にとって大切なのは、調子をどのように重ねていくかという、プロセスそのものが重要となります。

濃い部分を一気に描き込むのではなく、薄い層を少しずつ積み重ねることで、滑らかで自然な陰影が生まれます。この積層的な描写こそが、顔に柔らかな奥行きと存在感を与えるのです。

本章では、調子の重ね方に注目し、立体感を高めるための工夫を解説します。

薄いトーンから始めて徐々に濃くしていく

顔の陰影を描くときには、最初に薄いトーンで大まかな光と影の範囲を示すのが効果的です。いきなり、濃く塗り込んでしまうと修整が難しくなり、全体のバランスも崩れやすくなるのです。

薄い層を広めに入れ、その上に濃い調子を少しずつ重ねることで、自然なグラデーション(階調)を作り出せます。

鉛筆画中級者の人にとって、この「段階的に積み重ねる意識」が立体感を育てる大きなポイントなのです。

尚、この場合の具体的な手法につきましては、縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)を使って描くことで、薄い層を積み上げていくことができます。

描きにくい線があった場合には、スケッチブックや紙側を90°回転させることで無理なく描き込めるのです。

また、人物の顔をはじめとする曲線のトーンを入れる際には、その曲面に沿った曲線を使ってトーンを入れていきましょう。そうすることで、リアルなトーンを入れることができます。

面ごとに調子を整える

顔は、額、頬、鼻、顎といった複数の面から成り立っています。それぞれの面を意識して調子を重ねることで、立体的な構造が浮かび上がるのです。

たとえば、頬の面では、光の当たりやすい部分を明るく残し、側面に向かうにつれて、徐々に影を濃くすることで奥行きを演出できます。

面単位で調子を整えることで、顔全体の陰影が統一感を持ち、より自然に見えるのです。

線から面への移行を意識する

鉛筆画中級者の人がつまずきやすいのは、線描から面描への切り替えです。輪郭を強く描いて陰影を加えようとすると、線が目立ちすぎて硬い印象になります。

そこで重要なのが、線を徐々にトーンに置き換えていく意識です。細部を線で示した後、その周囲を柔らかな調子で覆い、境界をなじませていくと、線は自然に面へと変化するのです。

これにより、顔全体がより立体的に仕上がります。

重ねすぎを避ける調整力

調子を重ねる作業は、立体感を強める一方で、過剰に描き込みすぎると不自然な黒さや重さを生みます。

とくに、目や口元に過度な調子を加えると、顔が硬く不自然に見えてしまうのです。鉛筆画中級者の人は、段階的に濃淡を加えながら、どこで止めるかを見極める必要があるのです。

全体を俯瞰し、他の部分とのバランスを取りながら調子を調整することで、適切な立体感を維持できます。

調子の重ね方は、顔の立体感を左右する重要なプロセスです。薄いトーンから積み重ね、面ごとに調整し、線を面に移行させる意識を持つことで、自然で奥行きのある描写が可能になるのです。

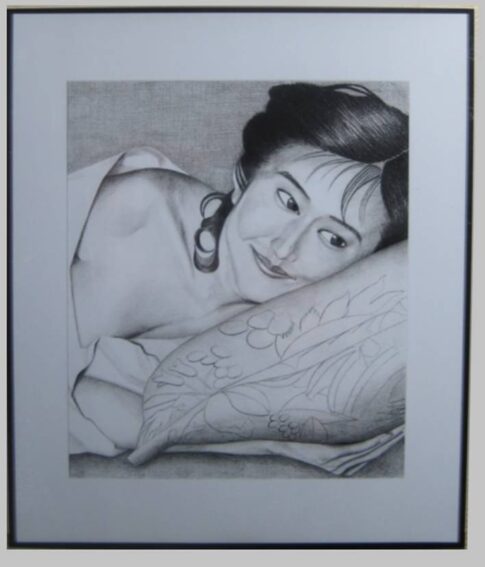

また重ねすぎを避け、適度なバランスを意識することで、顔はリアルでありながら柔らかな印象を保つことができます。次の作品も参照してください。

-1-3.png)

第1回個展出 品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、調子の積層を通じて立体表現の精度を高め、作品の完成度を一段と向上させられるでしょう。

全体の調和で仕上げる陰影表現

顔の立体感を表現するためには、部分ごとの陰影を描き分ける技術が重要ですが、最終的には、全体の調和をどう整えるかが作品の完成度を左右します。

鉛筆画中級者の人が陥りやすいのは、目や鼻などの一部を描き込みすぎてしまい、全体のバランスを崩してしまうことです。

仕上げの段階では、細部の魅力と全体の統一感を両立させる意識を持つことで、自然で美しい陰影表現が可能になります。

本章では、全体を調和させるための具体的な工夫を整理しましょう。

暗のリズムを整える

顔全体の陰影は、部分的に極端な明暗差をつけるのではなく、全体のリズムとして捉えることが大切です。

たとえば、目の周囲を強く描いた場合、他の部分もある程度の調子を加えなければ不自然になります。

逆に、全体が均一すぎると平板に見えてしまうため、強弱をつけながらも全体の明暗がバランスよく響き合うよう調整することが求められるのです。

視線を誘導する陰影の配置

陰影は、単に立体を示すだけでなく、視線を誘導する役割も持っています。例えば鼻筋から口元にかけて陰影をつなげると、自然に視線が顔の中心へと集まります。

逆に、頬や額をやや控えめに表現することで、たとえば目や鼻や口などの、目立たせたい部分を際立たせることができるのです。

全体の陰影の配置を意識して、観てくださる人の視線をコントロールすることが、完成度の高い作品へとつながります。

細部と大局のバランスを取る

仕上げの段階で重要なのは、細部にこだわりすぎないことです。目や口の描写に集中していると、他の部分が追いつかず、顔全体の調和が崩れます。

大局的に見て、陰影が全体として調和しているかを確認しながら進めることが必要です。

鉛筆画中級者の人は、細部を描き込みつつも、一歩引いた視点で全体を見直す習慣を身につけることが望まれます。

具体的には、制作の途中で何度も「少し離れた場所から確認してみる」ことをオススメします。とくに、制作当初のデッサンでは、輪郭を取った後で、離れた場所からの確認は必ず必要なのです。

筆者は、この段階で必ず「一旦休憩」をはさみます。離れた場所からも眺めながら「点検」することで、必ず2~3ヶ所の修整点を発見しています。^^

この手間を惜しんで、一気に描き進んでしまうと、途中で「矛盾点」に突き当たっても、修整が難しくなってしまうばかりか、大きな修整を加えるとどうしても、画面が汚れてしまうので、制作当初の「点検」は重要なのです。^^

余白を活かした自然な仕上げ

顔の描写においては、すべてを濃く描き込む必要はありません。光の当たる部分や背景に余白を残すことで、顔の立体感をより際立てられます。

余白を活用することは、描き込みすぎによる重さを避け、軽やかで自然な印象を与える効果があるのです。

調和を意識する段階では、どこを描き込み、どこを残すか、という取捨選択が仕上げの質を大きく左右します。

全体の調和を意識した陰影表現は、明暗のリズムを整え、視線を誘導し、細部と大局のバランスを取り、余白を活かすことによって成立するのです。

鉛筆画中級者の人は、部分的な描写に偏らず、顔全体を統合的に見渡すことで、自然で完成度の高い仕上がりを実現できます。

最終的な仕上げにおいては、描き込みすぎを避けつつ、調和の取れた陰影を追求する姿勢が重要となるでしょう。

練習課題例(3つ)

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

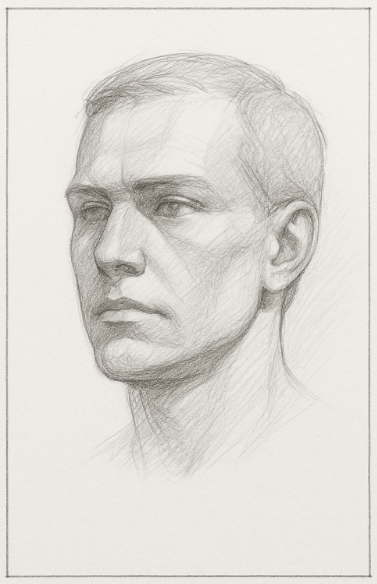

骨格を意識した顔の陰影スケッチ

顔を正面から描き、額・頬・鼻・顎といった骨格を大きな面として捉えます。

光源を左上に設定し、主要部分の明暗を大まかに整理しながら立体的に表現する練習です。

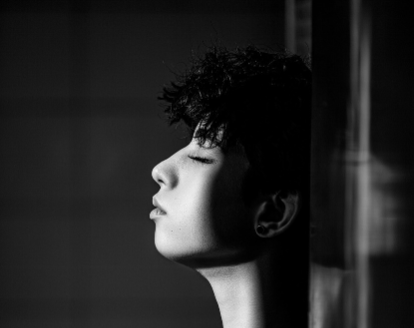

参考画像です

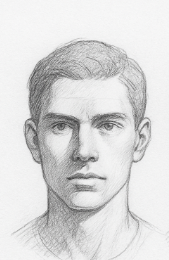

光源を変えた陰影比較練習

同じ顔を用い、光源を右上・正面・左下の3方向に設定してスケッチします。

影の位置や濃さの変化を観察し、光源の違いによる、立体感の差を理解することを目的としましょう。

参考画像です

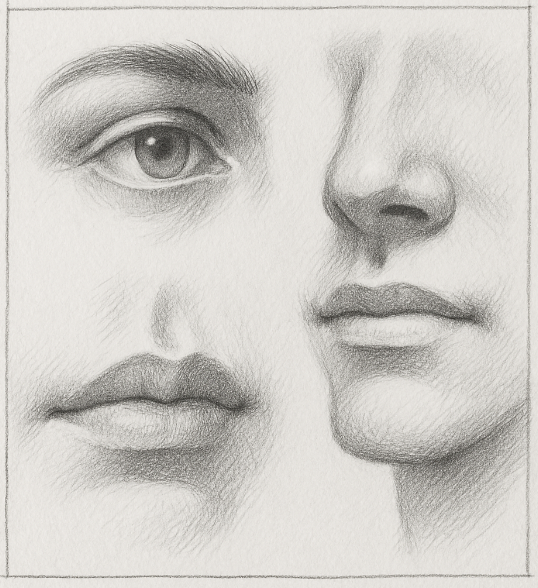

凹凸を捉えた細部の描写練習

目・鼻・口・顎の一部分を拡大して描き、凹凸を陰影だけで表現します。

輪郭線だけでの表現を避け、光と影のトーンの変化で形を浮かび上がらせる練習です。

参考画像です

まとめ

顔の陰影表現を正しく捉えることは、鉛筆画において立体感を生み出し、人物をリアルに見せるための大きな鍵となります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、部分的な技術を磨くだけではなく、骨格や光源、凹凸、調子の重ね方、全体の調和といった多角的な視点を持つことが、作品全体の完成度を高める大きな要素になるのです。

以下に重要なポイントを整理します。

- 顔を、大きな骨格の集合体として捉えることで、額から頬、鼻、顎といった面の流れを意識した陰影表現が可能になる。細部の描き込みに偏るのではなく、全体の立体構造を優先することで自然な仕上がりが得られる。

- 光源の方向や強弱を理解することは、陰影の一貫性を保ち、リアリティー(現実性)を高めるために不可欠である。とくに、光源の心理的効果を意識することで、作品に感情的な深みや物語性を持たせられる。

- 凹凸を捉える工夫として、目・鼻・唇・顎といった部分を輪郭線に頼らず、光と影の差で浮かび上がらせる練習が効果的である。これにより自然な奥行きと存在感が強調される。

- 調子の重ね方は、立体感を育てるための重要なプロセスである。薄いトーンから積層的に描き進め、線を面に移行させることで、滑らかで柔らかな陰影が実現できる。過剰な描き込みは避け、バランス感覚を持って調整する必要がある。

- 最終的な仕上げでは、全体の調和を重視する。明暗のリズムを整え、視線を誘導する陰影配置を行い、細部と大局をバランスよく調和させることが重要である。さらに余白を活かすことで、描き込みすぎによる重さを避け、自然で軽やかな印象を生み出す。

以上を踏まえると、鉛筆画中級者の人が、顔の陰影を描く際に意識すべきことは、骨格の把握から光源の選択、細部の凹凸表現、調子の積層、全体の調和に至るまで、一貫した流れを持つことです。

それぞれの要素を単独で練習するだけでなく、最終的には統合的に組み合わせることで、自然でリアルな立体感が完成します。

顔を描くという行為は、単なる模写ではなく、光と影を通じて形と感情を表現する芸術的な制作といえるのです。

鉛筆画中級者の人は、今回の課題を通じて技術と観察力を磨き、さらに表現の幅を広げていくことが求められるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた、あなたの未来を応援しています。

鉛筆画中級者の人は、細部に偏らず全体の骨格を俯瞰する視点を持つことで、より完成度の高い人物描写を実現できるでしょう。