こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で中級レベルに差しかかると、多くの人が直面するのが「質感表現の壁」ではないでしょういか。

同じ鉛筆であっても、金属の硬質さや布の柔らかさ、ガラスの透明感など、それぞれの素材の特徴をリアルに描き分けるには、それ相応のテクニックと観察力が必要です。

この記事では、鉛筆画中級者の人が押さえておくべき5つの基本質感(金属・ガラス・布・木・皮革)に絞り、構造的理解と具体的な描き方、さらに実践的なトレーニング方法を解説していきます。

表現力を格段にアップさせたい人、審査員や観てくださる人の目を引く作品を描きたい人にこそ読んでいただきたい内容です。

それでは、早速見ていきましょう!

金属の硬さと光沢感を描き分ける技法

金属は、鉛筆画の中でも特に描写が難しい質感のひとつです。

特有の冷たさや硬さ、そして強い反射性をどう表現するかが、鉛筆画中級者の人の実力を試されるポイントになります。

本章では、金属の質感を的確に表現するための技術を段階的に解説。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

強いコントラストで反射を演出する

金属の描写では、光と影の極端な差が重要です。光源に近い部分は大胆に白を残し、隣接する領域では急激に暗いトーンを隣り合わせることで、強い反射感が出ます。

この急激なトーンの切り替えが、金属特有の鏡面反射や鋭さを視覚的に伝える役割となるのです。

グラデーション(階調)を均一にせず、あえて強烈に対比させるようにトーンを切り替えると、リアリティー(現実性)が格段に高まります。

輪郭線(エッジ)の処理で素材の硬さを出す

金属は、布や木材と違って、トーンの輪郭が明瞭で角が立っています。そのため、モチーフの形状がはっきり観えるように、線の太さをコントロールして、輪郭線(エッジ)を明確に描くことが求められます。

芯先を鋭く整え、ストローク(筆使い)は短く、力の入れ方を均一に保つことで、硬さを感じさせる輪郭線になるのです。

ぼかしは極力控えめにし、明確なアウトラインを意識しましょう。

面の角度と反射の方向を観察する

金属の表面の反射は、面の角度によって変化します。平面の金属であれば線的な反射、曲面であれば曲線的な光の帯が現れます。

これを適切に捉えるためには、制作対象の立体構造を理解し、反射の流れがどのように変化しているかをデッサンする必要があります。

反射の流れに沿って、トーンを配置することで、よりリアルな立体感と金属らしさが加わります。

周囲の映り込みと影の工夫

金属は、周囲の環境が映り込む性質があります。特に鏡面のような表面では、他の物体の色や形が影として映ることがあります。

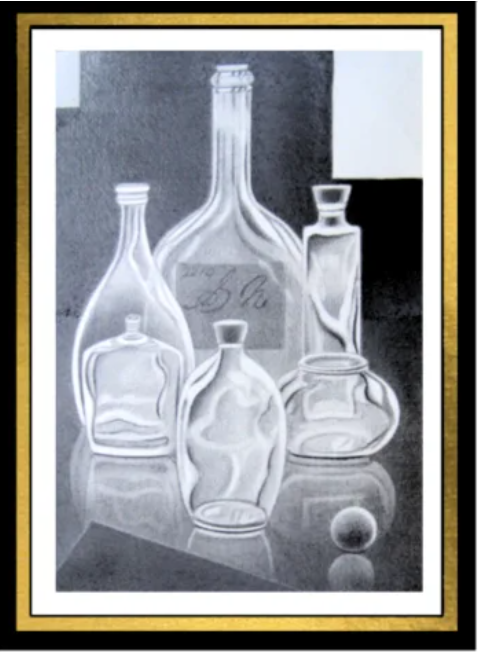

鉛筆画では色の要素を使いませんが、工夫次第で形状や明度だけでも、映り込みを表現することとができるのです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

背景のトーンや、接地面の反射を意識的に描き入れることで、金属のリアリティー(現実性)が一段と高まります。

金属の質感を描く際には、黒いトーンの縁の鋭さ・明瞭さ・反射性という3要素を意識して構成すると、より適切にその質感が再現できます。

単なる明暗だけでなく、トーンの劇的な対比や構造的な観察によって、金属らしさを支えられる視覚情報も、積極的に取り入れていくことが重要です。

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ガラスの透明感と奥行きを表現する方法

ガラスの描写は、鉛筆画における質感表現の中でも特に難易度が高く、中級者にとって重要なステップです。

透明であること、内部が透けて観えること、そして反射や屈折が入り混じる構造を、限られたグラデーション(階調)だけで表現する必要があります。

本章では、ガラスの質感を描き分けるために必要な視点と技術を整理して解説します。

ガラスの質感の簡単な描き方

ガラスの質感を描こうとすると、その際には当然「光と影」の配置が必要になってきます。しかし、光っているところを残しながら描き進むのは意外に面倒なものです。

そこで、筆者がいつも使っている簡単な手法を紹介します。まず、描こうとしているガラスモチーフの輪郭線を描き、休憩をはさんで、2~3メートル離れたところからじっくりと「点検」をしましょう。

そして、輪郭線が確実に完成しましたら、そのガラス製品の輪郭内に、HB等の鉛筆を優しく軽く持ち、縦横斜めの4通りの線で埋めます。描きにくい方向の線は、制作画面側を90°回転させれば問題なく描き込めます。

そこへ、「練り消しゴム」を練って、先端を鋭いマイナスドライバーやプラスドライバーのような形状にして、実物のモチーフの光っている部分を、制作画面上のモチーフに「光を描いて」いきましょう。

その後は、それぞれに必要なトーンを乗せていけば完成へ向かえます。次の作品でも、この手法を使って描いていますが、とにかく簡単に描けるのでオススメです。^^

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

尚、ガラスのモチーフには、特に濃い黒の線が「ビシッ」と入っている点に注意しましょう。筆者は、その黒い線には6B以上の濃い鉛筆を使って描いています。

また、この描き方は、花や缶などを描く際にも応用が利きますので、試してみてください。

強調しすぎない描写が透明感を生む

ガラスの本体自体を濃く描いてしまうと、透明感は失われてしまいます。基本は、極力白を残し、輪郭を曖昧にすることで、光が透過している印象を与えると効果的です。

全体をうっすらと描く程度に留め、内部の背景や後ろの物体が透けて観えるように、描写の濃淡を調整します。

描き込み過ぎず、むしろ「描かない部分」によって、ガラスらしさを引き出すのがコツです。

反射と透過のバランスをとる

ガラスは光を透過しつつ、表面で反射もします。

そのため、強いハイライトが現れる一方で、内部の映り込みも同時に存在します。この相反する要素を一つの画面内で描くには、光の方向と観察する角度を正確に理解することが大切です。

反射光には、白抜きや練り消しゴムによる処理を用い、透過部分には淡く後ろの形や背景を描き込み、バランスを取ることが求められます。

屈折と歪みに注意する

ガラスを通して観える背景や内部の物体は、そのままの形ではありません。レンズ効果により、歪みやズレが生じます。

とくに、球形や筒状のガラスでは、内部の像が拡大・縮小・変形して観えることがあるのです。

こうした変化を正確に観察し、歪みをあえて描き込むことで、リアルな奥行きと透明感が加わります。ただし、描きすぎると情報過多になるため、強調する箇所を見極めることも必要になります。

背景との関係性を積極的に活かす

ガラス単体では、背景との関係性が成立しにくいため、背景や設置面との関係性を意識することは重要です。

背景が暗い場合、ガラスは白く浮き上がり、逆に明るい背景では、ガラスの存在が埋もれてしまいます。

このため、背景のトーンをコントロールしながら、ガラスモチーフの輪郭や内部の影を微調整すると、輪郭を持たない物質特有の存在感が浮かび上がるのです。

ときには、背景を先に描いてからガラスを仕上げる方法も有効です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ガラスの表現は、「どこを描くか」よりも「どこを描かないか」の判断力にかかっています。透明でありながら存在感を出すためには、観察力と引き算の描写力が欠かせません。

曖昧な輪郭、淡い反射、微細な歪み、背景との対話——これらを組み合わせて、空気の中に浮かぶようなガラスの世界を表現しましょう。

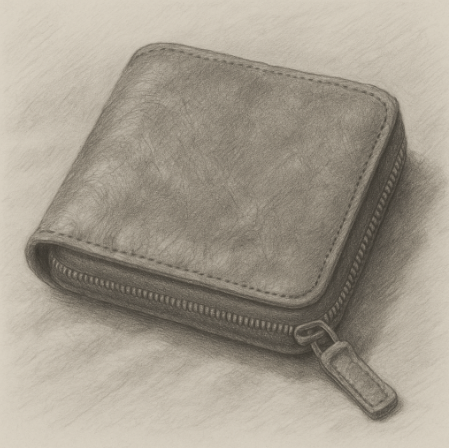

布の柔らかさとシワの表現技法

布は鉛筆画において、柔らかさ・軽さ・たるみなどを表現できる絶好の質感モチーフです。

しかし、シワや影の描写を間違えると厚みが出すぎたり、素材の特徴が失われたりするため、鉛筆画中級者の人にとっては重要な訓練対象となります。

本章では、布特有の動きや質感を適切に描き分けるためのポイントを紹介。

シワの方向と力の流れを読む

布には、重力や張力、風、接地面などの影響が加わり、それぞれ独特のシワが生まれます。

まずは、シワがどの方向に引っ張られているかを読み取り、全体の流れをつかむことが重要です。

シワの線をランダムに入れてしまうと、不自然でゴワゴワした印象になるため、力の流れを想像しながら柔らかな曲線で描く必要があります。繊細な力加減をストロークに込めることで、自然な動きが生まれます。

また、ヒダやシワを描く際には、光の当たり方をよく観察して、淡いH系統の鉛筆を優しく軽く持ち、弱い力で繰り返し塗り重ねていくことも必要でしょう。

柔らかさはトーンのグラデーションで表現

布の質感は、前述の金属のような急激な明暗ではなく、緩やかなトーンの変化によって表現されます。

とくに、シワの山と谷を描く際には、筆圧を徐々に変えながらトーンを乗せ、滑らかなグラデーション(階調)で影を表現するのが効果的です。次の作品を参照してください。

-F10-1996☆-4.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

ぼかしも部分的に使いながら、布が空気を含んでいるかのような軽さを再現すると、表現の幅が一段と広がります。

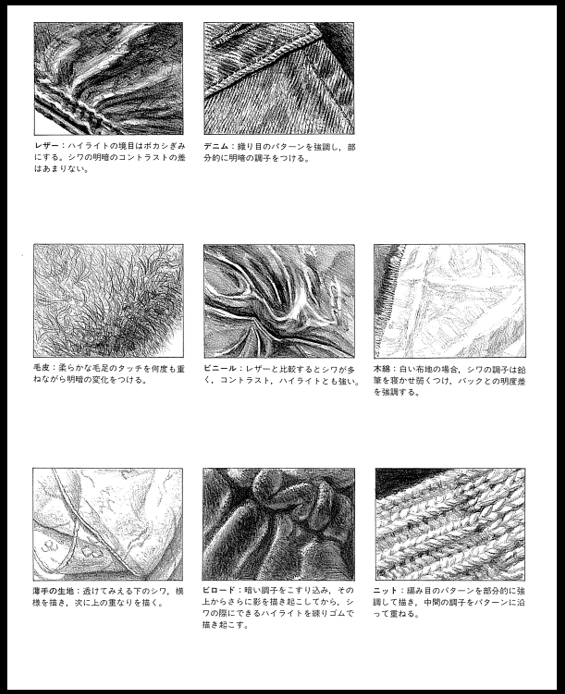

素材の違いを線質で描き分ける

シルクの画像です

綿・麻・シルクなど、布の種類によって表面の凹凸や光の反射が異なります。

綿や麻ならザラついた線質を使い、やや硬めのタッチで描写します。一方、シルクやサテンのような光沢のある布は、滑らかな線とシャープなハイライトが特徴です。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

素材の性質を想像しながら、質感を線の質と密度で調整することで、より説得力のある表現につながります。

布の重なりと奥行きを活かす

布は、重なり合うことで厚みや奥行きが生まれます。手前にある布は明確に描き、奥にある部分はトーンを落として主張を弱めると、空間の奥行きが自然に現れます。

また、重なった部分の影や隙間にも注意を払い、陰影の濃淡を丁寧に調整しましょう。布同士の境界を曖昧にしすぎないように心がけると、画面全体の構成力が高まるのです。

布の表現は、単なる明暗だけでなく、曲線の流れ、素材感、重なり、光の柔らかさなど、複数の要素が重なり合って成り立ちます。

一つひとつの要素を丁寧に観察し、適切な描写手法を選ぶことが、柔らかく繊細な印象を生むカギとなるのです。

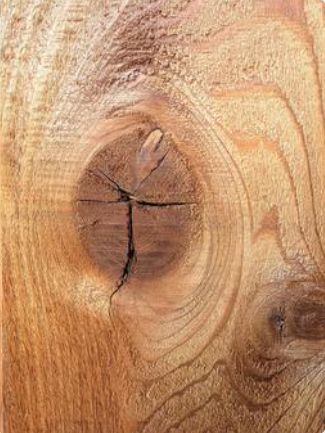

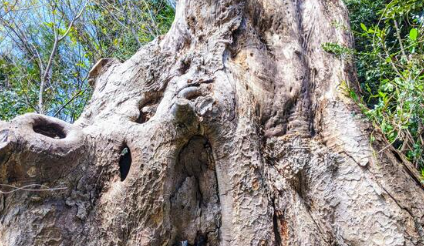

木の質感と年輪・繊維の描き分け法

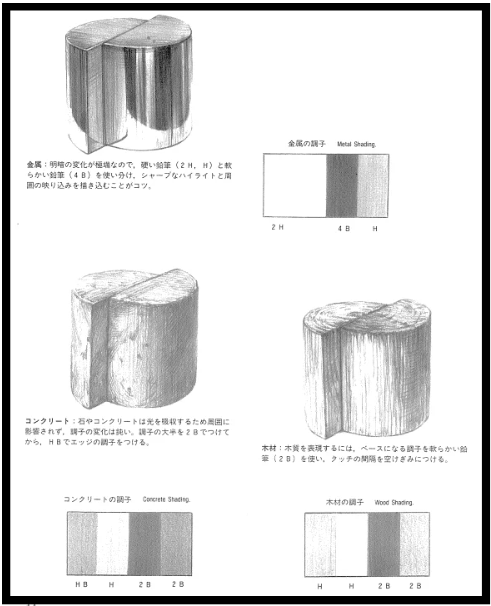

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

木材は、鉛筆画における自然物の中でも、安定感と表情の豊かさを併せ持つ制作対象です。

年輪、繊維、割れ目、節など、さまざまな情報が詰まっており、描き込みが甘いと不自然に観える一方で、描きすぎても情報過多になる難しい素材です。

本章では、木の質感を鉛筆画中級者の人が、効果的に描き分けられるための視点と技術を解説します。

年輪の流れとパースを意識する

木材の断面には、必ずと言ってよいほど年輪が現れます。これは中心から外へ向かって広がる同心円であり、立体的な遠近法によって楕円形に変形して観えることが多いです。

この遠近法を無視して、正円のように描いてしまうと、リアリティー(現実性)が失われます。

観察したうえで、やや歪みを含んだ年輪を重ね、木の生命感や時間の流れを表現すると、描写に深みが出ます。

繊維の流れは方向性と密度で描く

木材の繊維は、方向に沿って細かく刻まれた線で表現します。これを縦方向や曲線で描くことで、木の硬さや柔らかさ、切断面の粗さなどを伝えることが可能です。

繊維の流れを意識しながら、濃淡や線の密度をコントロールすることで、面の凹凸や光の当たり方を自然に表現できます。

短く細かい線を、何層にも重ねる手法が有効です。

割れ目や節で表情を加える

木にはしばしば、乾燥による割れ目や成長に伴う節が観られます。これらのディテール(詳細)を加えることで、単調な木肌に変化と説得力を与えることができます。

割れ目は、形が一定ではなく、自然な不規則さが魅力となるため、直線ではなくゆるやかに歪んだ線を組み合わせて描きます。

節は円形の凹みとして、周囲より濃いトーンで描写し、立体感を出しましょう。

表面の質感をトーンの粗密で表現する

滑らかな木材か、荒れた表面かによって、トーンの付け方は異なります。

ツルツルした表面であれば、ぼかしと滑らかなグラデーション(階調)を多用しますが、ざらついた制作対象では鉛筆の粒子感を活かし、わざと筆跡を残すように描くと効果的です。

粗さを表現したい場合には、斜線や十字線などを使い、ランダム性を加えると木材らしい質感が生まれます。木の質感は、構造を理解しながら情報を整理して描くことが大切です。

年輪や繊維のパターン、表面のざらつき、そして経年変化の跡を取り入れることで、自然物としての重みと存在感を持った表現が可能です。

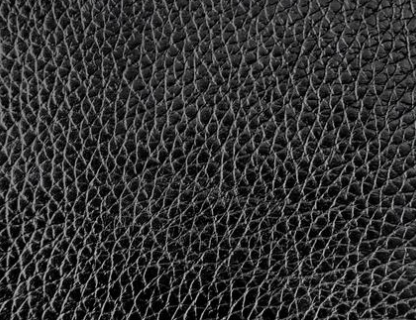

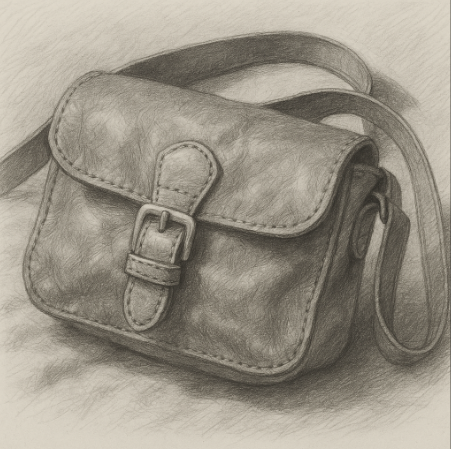

革素材の柔軟性と光の吸収を描くコツ

革は、布と同様に柔らかさを持ちますが、より厚みと重みがあり、さらに光を吸収する独特の質感が特徴です。

鉛筆画で革を描く際には、光沢の無いしっとりとした表面、たるみや折れの表現、そして部分的な摩耗の再現が重要になります。

本章では、革素材をリアルに描写するための、観察ポイントと描画技法を紹介します。

滑らかで吸収性のあるトーンを意識する

革の質感は、金属やガラスとは異なり、光を強く反射せず、柔らかく吸収する傾向があります。そのため、全体的に中間トーンを中心とした、穏やかな濃淡表現が求められます。

極端な白や黒は使いすぎず、筆圧を均等にして、丁寧にトーンを重ねることで、マット(艶消し)な質感を再現できるのです。

グラデーション(階調)は滑らかに繋げ、少し重たい印象になるように設計すると革らしさが出せます。

シワの入り方と方向を丁寧に観察する

革は、使い込むほどに柔らかくなり、折れやたるみによる独特のシワが現れます。布のようにランダムな波状ではなく、やや深く筋のように入るシワが特徴です。

このシワは、素材の厚みを感じさせる要素でもあるため、方向性や長さを丁寧に観察し、必要以上に線を増やさないことが大切です。

濃く深い線と、淡くぼかされた影を組み合わせることで、革の経年変化を表現できます。

部分的な摩耗や質感の差を表現に活かす

革には使用頻度に応じて摩耗が生じ、表面がツルツルになる部分や、逆に粗く変化する部分が現れます。

こうした差異を再現するには、同じトーンで塗り固めず、場所ごとに線の質や粒子感を変える必要があります。

よく触れられる部分はやや明るく、摩擦で滑らかになった印象を与え、縫い目や折れ目周辺には濃いトーンを入れて素材の変化を表現します。

質感に合った描画リズムを選ぶ

革を描く際は、線やタッチのリズムがそのまま質感に影響します。

軽快な線では、布のような柔らかさになりすぎてしまうため、やや重たい筆圧でゆっくりとしたストロークを意識することが重要です。

滑らかに塗り重ねながら、部分的に筆圧を抜いたり、方向を変えたりすることで、革の厚みと柔軟性が自然に伝わります。リズムの変化で生まれる微妙な違いが、素材の説得力を高めます。

革の表現では、光を抑えたトーン、厚みを感じさせる描写、素材の経年変化に対する観察がポイントです。

描きすぎず、質感のバリエーションをコントロールすることが、リアルな革表現を成功させる秘訣となります。

練習課題例(3つ)

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

課題①:金属とガラスの静物を並べて描く

異なる反射性と透明性を持つ金属製スプーンとガラスコップを横に配置し、それぞれの質感差を明確に描き分ける。

課題②:布の上に置かれた革財布を描写する

柔らかな布のドレープ(ひだ)と、その上に置かれた革の質感の違いをトーンと線質で丁寧に描き分ける訓練。

課題③:木の板の上に並べられた素材サンプルを描く

木の年輪と繊維、そしてその上に置かれた小さな金属片・布切れ・革片などを通じて、質感5種を同時に描写する構成課題。

まとめ:質感描写の極意を習得し、鉛筆画の実力を段違いに引き上げる

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

質感の描き分けは、鉛筆画中級者の人がさらに表現力を磨き、作品の完成度を一段引き上げるための重要なステップです。

今回ご紹介しました、「金属」「ガラス」「布」「木」「革」の5種は、いずれもそれぞれ異なる描写アプローチを要する素材であり、観察力・構成力・筆圧のコントロール・トーン構成など、多角的なスキルを鍛えることができます。

ここでは、それぞれの質感ごとに押さえておくべき要点を再確認し、練習の際に意識すべきポイントをまとめておきます。

各質感の描写ポイントまとめ:

- 金属は、極端な明暗差とシャープな輪郭が命。反射の形と位置を正確に捉えること。

- ガラスは、どこを描かないかの判断力が重要。透明感と奥行きの調和を目指す。場合によっては、一旦淡くトーンを施したのちに、練り消しゴムで「光を描く」ことも手段の一つ。

- 布は、シワの流れとトーンの柔らかさを意識し、素材ごとの線質を調整する。

- 木は、年輪のパースと繊維の流れを立体的に捉え、自然な変化と荒さを加味する。

- 革は、吸光性と厚みを中間トーンで表現し、経年変化や摩耗を活かした描写が鍵。

それぞれの質感は、単体でも充分に訓練になりますが、複数の素材を組み合わせて描くことで、描写の「対比力」や「選択力」も磨かれます。

どの素材を強調し、どの部分を控えめにするかという構成判断力も、作品の印象を左右する重要な視点です。

また、線の太さ・方向・密度、トーンの段階、筆圧の変化といった基本操作も、質感によって使い分けが必要になります。

描くたびに発見があり、苦戦もあるかもしれませんが、それこそが進化の証です。模写と観察、描写と比較を繰り返し、素材の特性を手で理解していくことが、次のステップへの確かな足がかりになるのです。

今回の5種トレーニングを繰り返すことで、鉛筆画の表現手法に「素材の個性」を自在に表現できる力がついてくるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

-2019-3-485x354.png)

-F10-1996☆-1-485x665.png)

反射の形と位置にこだわることが、静物デッサンや作品全体の完成度を押し上げる大きな要素になります。