こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

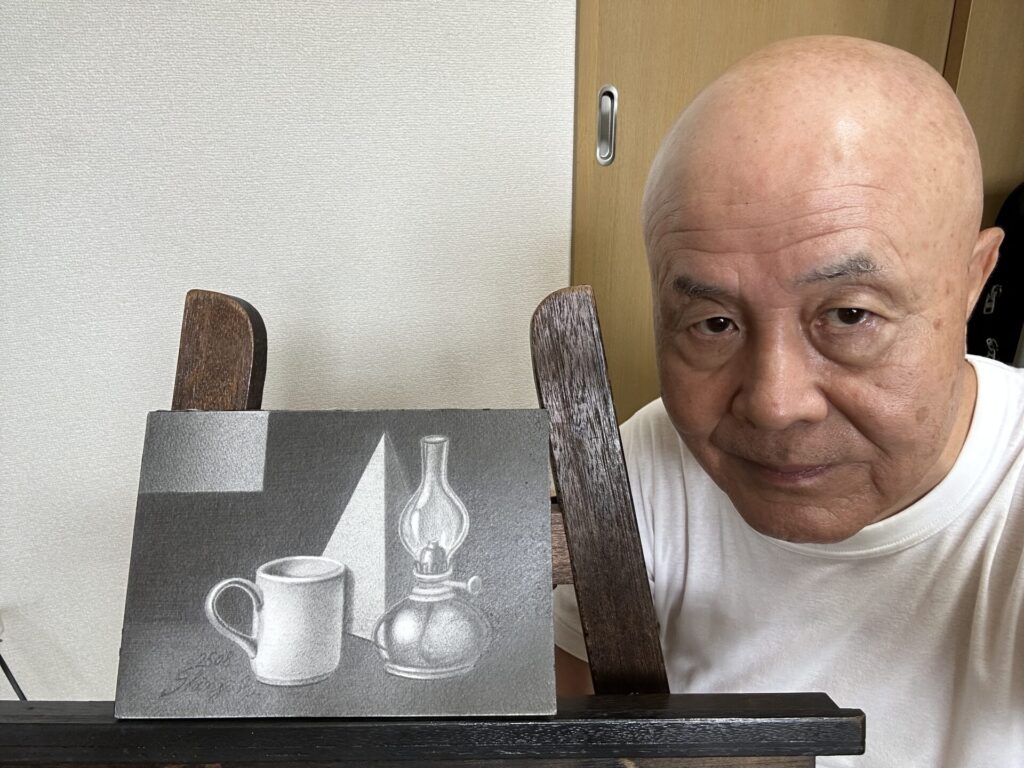

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描き終えるとき、つい自己満足で終わってしまいがちですが、真の上達には客観的な視点が欠かせません。

自身の目だけでは気づけない、歪みや調子の偏りも、第三者の視点を取り入れることで明確になります。

鉛筆画中級者の人にとっては、基礎は習得済みでも、仕上げの甘さや印象の弱さが課題となりやすいため、冷静に作品を評価する方法が必要です。

この記事では、完成度を高めるためのチェック方法を段階的に解説し、自己評価と改善の実践的ポイントをご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

鏡や写真で自身の作品を客観的に見る方法

第2回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅱ 1996 鉛筆画 中山眞治

作品を、客観的に評価するための第一歩は、自身の視点を一度外すことです。

描いている最中は、細部に集中するあまり、全体のバランスや印象を冷静に判断することが難しくなります。そこで役立つのが、鏡や写真を利用して、作品を反転させたり縮小表示する方法があります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、基礎的な観察眼はあるだけに、無意識の癖や見落としが残りやすい段階でもあるのです。

そこで、反転や縮小といった客観的な確認を習慣化することで、構図の歪みや陰影の偏りに早い段階で気づくことが可能になります。

本章では、作品の客観的な確認方法について解説しましょう。

鏡での反転チェック

第2回個展出品作品 グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鏡に映した作品を見ると、普段の目では気づけない左右の歪みや、比率の崩れがはっきり現れるのです。

とくに、人物や動物を描いた際には、顔の傾きやバランスの不自然さが顕著に見え、修整の必要な箇所が明確になります。

鉛筆画中級者の人がよく陥る、「片側に寄る形の癖」を見抜くのに最適な方法です。

写真に撮って縮小表示する

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

作品を写真に撮り、スマートフォンやパソコンで縮小表示すると、全体のまとまりや調子のムラが一目で分かります。

小さく表示したときに、違和感が残る部分は、強調すべき点が弱いか、逆に不要な部分が目立っている証拠です。

一細部に囚われがちな、鉛筆画中級者の人にとって、縮小表示は視野を広げる有効な手段となります。

白黒反転や明暗調整を活用する

第2回個展出品作品 少女像 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

デジタル機能を使って、白黒反転やコントラスト調整を行うと、光と影のリズムが明確に確認できます。

陰影の流れが途切れている箇所や、調子(※)のつながりで不自然な部分が浮き彫りになり、修整の方向性を掴みやすくなるのです。

鉛筆画の魅力は、階調表現にあるため、この確認法は完成度向上に直結します。

※ 鉛筆で描いたグレーの濃淡、明暗など、階調の状態・様子のこと。

定期的に時間を置いて見る

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

制作直後は達成感が強く、欠点が見えにくくなるものです。数時間から一晩おいて、再び作品を眺めると、新鮮な目で判断できるようになれます。

客観的な視点で眺めるには、時間的な距離を取ることも大切なのです。

鉛筆画中級者の人にありがちな、「描き込みすぎ」や「調子の偏り」も、冷静な目で見直すことで修整が可能になります。

第三者に作品を観てもらい意見を得るチェック方法

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

自身の目では気づけない点を把握するには、第三者の意見を取り入れることが最も効果的です。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、基礎力があるがゆえに自己流の癖が固まりやすく、それを第三者に指摘してもらうことで、新たな改善点が見えてきます。

意見を聞くことは、単にダメ出しを受ける行為ではなく、自身の成長に必要な「客観性の補強」として位置づけると前向きに取り入れやすくなれるのです。

本章では、第三者からの客観的な意見を参考にした、修整方法について解説します。

家族や友人に見てもらう

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

観てくださる人は専門知識がない人であっても、作品から受ける印象を、素直に伝えてもらえることは非常に参考になります。

「何となく暗い雰囲気に見える」「人物が疲れているように感じる」といった率直な感想は、技術的な指摘以上に、作品から得られる印象の方向性を知る手がかりとなるのです。

鉛筆画中級者の人は、技術面に偏りがちなので、客観的な目線でどう映るかを確認する価値は大きくなります。

同じ分野の仲間に見てもらう

蕨市教育委員会教育長賞 灯の点る生物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を学んでいる仲間や、同じ講座の受講生に見てもらうと、構図や調子に関する具体的な意見をもらえます。

同じ課題に取り組んでいる人ほど、共通する難しさや、つまずきに共感できるため、実践的な改善アドバイスを期待できるものです。

また、仲間からの視点は「競い合い」と、「励まし」を同時に受けられるため、継続的な向上心につながります。

指導者や経験者に見てもらう

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

最も効果的なのは、経験豊富な指導者や先輩に見てもらうことです。

構図の重心の偏り、陰影のリズムの乱れ、余白の使い方など、自身では見落としがちな点を的確に指摘してくれます。

とくに、鉛筆画中級者の人は、基礎的な形や質感の描写はできても、「全体の統一感」や「視線の動き」が弱い場合が多いため、プロの助言は作品の質を一段階引き上げるきっかけになるでしょう。

意見を整理して自身の課題に落とし込む

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

第三者から意見を受け取る際に重要なのは、すべてを鵜呑みにするのではなく、自身の課題として活かせるポイントを抽出することが必要になります。

意見の中には、主観的なものや個人の好みによる指摘も含まれます。そこで複数人の意見を照らし合わせて、共通して指摘された部分を重点的に改善すると効率的です。

改善点を整理し、次の制作に具体的に反映することで、単なる評価で終わらず成長に直結させられます。

第三者に見てもらい、意見をもらうことは、自己流に陥りがちな鉛筆画中級者にとって、非常に重要なチェック方法です。

家族や仲間から率直な感想をもらい、さらに指導者からの技術的な視点を取り入れることで、多角的に作品を見直せます。その過程で共通する課題を整理して取り組めば、作品の完成度は大きく高まっていくでしょう。

距離を変えて観察するチェック法

第2回個展出品作品 花車 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描いている最中は、スケッチブックや紙に近い距離で、細部ばかりに集中しやすくなっているでしょう。しかし、本来、作品の印象は「全体」を見たときに決まります。

そこで重要なのが、距離を変えて観察するチェック方法です。視点を近づけたり遠ざけたりすることで、細部と全体の調和を客観的に把握できるのです。

これは、鉛筆画中級者の人にとって、とくに効果的な方法であり、バランス感覚や空間処理を向上させる訓練にもなります。

本章では、作品の確認に距離を置いて見直すことが、いかに重要であるかについて解説しましょう。

離れて全体の印象を確認する

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

作品から、2〜3メートルほど離れて眺めると細部に囚われず、全体のまとまりを確認できます。

例えば、陰影の配置が偏っていないか、主題(主役や準主役、以下主題)が背景に埋もれていないかといった点が明確に浮かび上がるのです。

展示会場などで、観客が作品を見る距離を意識すると、完成度の判断基準が変わり、より客観的な評価が可能になります。

近づいて細部を点検する

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

逆に、近距離から見ると、線の乱れや塗り残しといった細かな欠点を把握できます。

とくに、鉛筆画中級者の人は、陰影を滑らかに繋ぐ段階でムラが出やすいため、至近距離で細部を観察することは欠かせません。

遠景と、近景の切り替えを繰り返すことで、部分と全体を調和させる感覚が育ちます。

水平や斜めの角度から眺める

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

真正面からだけでなく、斜めや横からも作品を眺めると、立体感や奥行きの強調具合が違って見えます。

光の当たり方や、スケッチブックや紙の質感によって調子の濃淡が変化して、陰影のバランスを再確認できるのです。

この方法は、とくに静物画や風景画を描く際に有効で、立体感の不足や平面的な印象を改善するきっかけにもなります。

作品を壁にかけてみる

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

机上で平置きにして見るのと、壁に掛けて垂直に見るのとでは印象が大きく変わります。

展示を意識した場合、作品は壁面に掛けられることが多いため、その状況を再現して確認することは非常に実践的です。

壁に掛けて数歩下がり、展示空間でどう見えるかを想定すると、全体の調和や視線誘導の自然さをチェックできます。

距離を変えて作品を観察することは、部分と全体のバランスを見極める最良の方法です。近距離と遠距離を行き来し、さらに角度や展示環境を意識することで、鉛筆画中級者の人は、全体構成の弱点を克服できるのです。

細部に没頭する制作の癖を、客観視へと切り替える習慣が、作品の完成度を格段に高めてくれるるでしょう。

光源と陰影の流れを確認するチェック方法

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、最も重要な要素の一つが光と影の関係です。どれだけ形を正確に描けても、光源の設定が曖昧で陰影が不自然であれば、作品全体の説得力は弱まってしまいます。

そこで必要になるのが、光源と陰影の流れを客観的に確認するチェック方法です。

鉛鉛筆画中級者の人が、作品を仕上げる段階でつまずきやすいのは、部分的な影を描き込むうちに光源の統一感を失う点にあります。

客観的な視点を意識して、陰影の流れが作品全体で一貫しているかを冷静に判断することは重要です。

本章では、光源に対する陰影のでき方を統一する重要性について解説します。

光源の位置を改めて確認する

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

まず、自身の作品の光源が、どこにあるのかをはっきり言葉で説明できるかを確認します。

もしも、「だいたい右上から」など曖昧な答えしか出てこない場合には、影の説得力が弱まっている可能性があるのです。

光源の方向を、一度スケッチブックや紙に矢印で描き込み、陰影がその方向に沿っているかを見直すことで、影の一貫性が保たれているか判断できます。

主題モチーフと背景の影の連動を確認する

第2回個展出品作品 誕生2000-Ⅰ F1 鉛筆画 中山眞治

主題となるモチーフと、背景の影が矛盾していないかを確認することも大切です。

例えば、人物の顔に落ちる影が右からの光を示しているのに、背景のテーブルの影が左方向に伸びている場合、観てくださる人は違和感を覚えます。

鉛筆画中級者の人は、モチーフのみに集中しがちですが、背景とのつながりを意識することで空間の統一感を高められるのです。

陰影の強弱をリズムとして捉える

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

陰影は単なる明暗の差ではなく、画面にリズムを生み出す要素です。強い影がある一方で、柔らかいグラデーション(階調)が存在すると、視線の動きを自然に誘導できます。

そこで重要なのは、影が単調に並んでいないか、必要以上に暗すぎる部分がないかを点検することです。

影を強調する箇所と、抑える箇所を整理すると、作品全体の完成度が格段に高まります。

時間を置いて光と影を見直す

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画中山眞治 中山眞治

作品の制作直後は、陰影を強調しすぎたことに気づけない場合があります。

数時間後や翌日に改めて見ると、過剰な影や不自然な光の方向性に気づくことがあるのです。

時間を置いて確認することは、客観的な視点を取り入れる最も簡単な方法であり、冷静な判断につながります。

光源と陰影の流れを確認するチェック法は、鉛筆画中級者にとって、作品の説得力を高める重要なプロセスなのです。

筆者は、これで完成したと思っても、必ず最低でも一日置いてから、改めて画面を点検します。たいがい、数か所の修整点が見えてくるので、決して急いで「フィキサチーフ」を描けないようにしています。^^

光源を明確に確認し、モチーフと背景の影の方向を統一し、さらに強弱のリズムを意識して確認することで、客観的な完成度を確実に向上させることができるでしょう。

感情を排して冷静に見直すチェック方法

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 F100 鉛筆画 中山眞治

作品を完成させた直後は、達成感や疲労感により冷静な判断が難しくなります。そのため、客観的な評価を行うには、感情を排して作品を見直すことが欠かせません。

鉛筆画中級者の人にとって、とくに大切なのは、自己満足や過剰なこだわりに左右されず、作品全体の完成度を客観的な視点で評価する姿勢を持つことです。

本章では、技術的な観点だけでなく、印象や構成を総合的に見直す習慣が、次の成長につながる点について解説します。

一定の時間を空けて作品に向き合う

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

完成直後は、「やっと描けた」という達成感が強く、作品を美化して見てしまうのです。

数時間から数日置くことで、気持ちがリセットされ、新鮮な目で作品を眺められるようになります。

そのとき初めて、全体の調子の偏りや不自然な部分が冷静に見えてくるのです。感情を排した判断を行うには、時間的距離を置くことが最も効果的です。

評価の基準を明文化する

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

漠然と、「良い」「悪い」で判断すると、感情に流されやすくなります。

構図のバランス、陰影の一貫性、主題の強調度、余白の使い方など、具体的なチェック項目を自分なりにリスト化すると、感情よりも基準に従って評価ができるのです。

鉛筆画中級者の人は、「部分的な巧さ」に満足しやすいため、チェック基準を明文化することで冷静に全体を見渡せるようになれます。

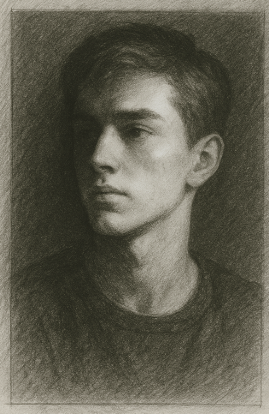

自身以外の作品と比較する

第2回個展出品作品 自画像 F10 鉛筆画 中山眞治

第三者の鉛筆画と並べて見比べると、自身の作品の弱点が見えてきます。

とくに、同じテーマやモチーフを扱った作品と比較すると、調子の深みや構図(※)の工夫など、自身に不足している点が客観的に分かるのです。

この方法は、競争心を煽るのではなく、客観性を養う手段として取り入れることが大切です。感情を抑え、冷静な視点で差を分析することが求められます。

※ 構図については、基本的なすぐに使えるものを、この記事の最終部分に関連記事として掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

言葉にして説明してみる

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

作品を他人に説明するつもりで、「なぜこの構図にしたのか」「光源をどこに置いたのか」と言語化してみると、自身の判断の曖昧さに気づきやすくなれます。

感情に流されて描いた部分は、言葉で説明できない場合が多いのです。

言語化を通じて、理屈に基づいた冷静な評価が可能になります。

感情を排して冷静に見直すチェック法は、鉛筆画中級者が次の段階に進むために欠かせない姿勢であり、時間を置いてリセットして、評価基準も明確にし、他作品と比較しつつ言語化することで、感情に左右されない客観的な判断力を養えるのです。

これは単なる作品評価にとどまらず、制作全体の姿勢を引き締める重要なステップとなるでしょう。

練習課題例(鉛筆画中級者向け)

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

鏡と写真を使った客観視のトレーニング

完成した静物デッサンを鏡に映し、さらに写真に撮って縮小表示してみましょう。

反転や縮小で気づいた、歪みや調子の偏りをノートに書き出し、修整点を整理することを目的とします。

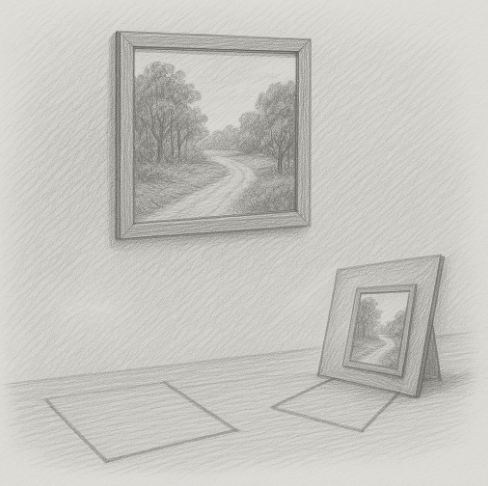

参考画像です

距離と角度を変えた観察法の実践

自作の風景画を壁に掛け、2〜3メートル離れた位置や斜めから観察します。

近距離と遠距離を交互に確認し、部分と全体の印象の違いを比較する練習です。気づいた点は別紙に描き直して確認します。

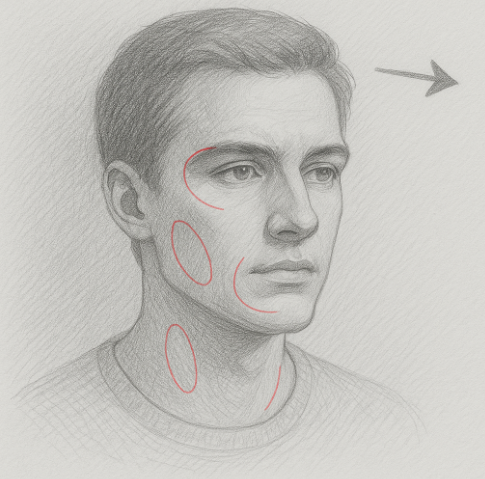

参考画像です

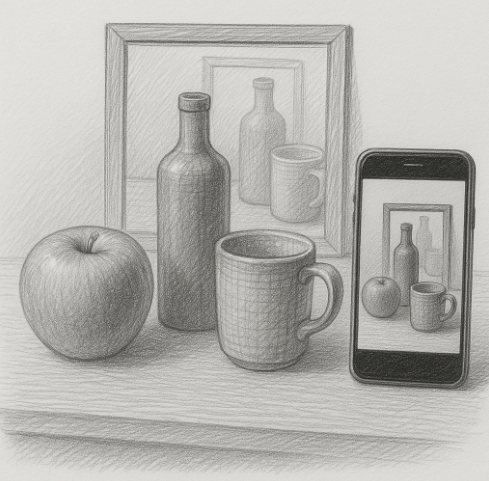

光源と陰影の一貫性をチェック

人物の顔をモチーフにしたデッサンを描き、光源をスケッチブックや紙の端に矢印で明示します。

その後、全ての影がその方向に沿っているかを確認し、不自然な部分をマーキングして修整練習を行います。

参考画像です

まとめ

-7.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

この記事では、鉛筆画中級者の人が、作品を客観的に評価するための、具体的なチェック法を解説しました。

制作過程では、どうしても自己流や感情に引きずられやすく、客観性を保つことが難しくなりますが、今回ご紹介しました方法を体系的に取り入れることで、冷静な判断力を養い、作品の完成度を一段と高めることが可能です。

以下に、主要なポイントを整理します。

- 鏡や写真で反転・縮小して確認することで、構図の歪みや調子の偏りを客観的に見抜ける。

- 第三者に見てもらい意見をもらうと、自身では気づけない印象面や技術的な課題が浮かび上がる。

- 距離や角度を変えて観察することで、部分と全体の調和や、展示空間での見え方を点検できる。

- 光源と陰影の流れを統一させることで、作品全体に説得力と奥行きを持たせられる。

- 感情を排して時間を置き、チェック基準を設けて冷静に見直すことで、客観的な判断を下せる。

鉛筆画中級者の人にとって、基礎技術はすでに習得済みであることが多いため、次に必要なのは「自身の作品を客観視する力」です。

冷静なチェック方法を繰り返すことで、自己満足に陥らず、作品の質を着実に高めることができます。

結果として、観てくださる人に強い印象を与えられる、完成度の高い鉛筆画へと進化できるでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-7-485x353.png)

鏡や写真を活用したチェックは、客観的な視点を自身の中に取り込むための効果的な方法です。反転や縮小で、客観的に見直す習慣を持つことで、作品の完成度を一段階高めることができるでしょう。