こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

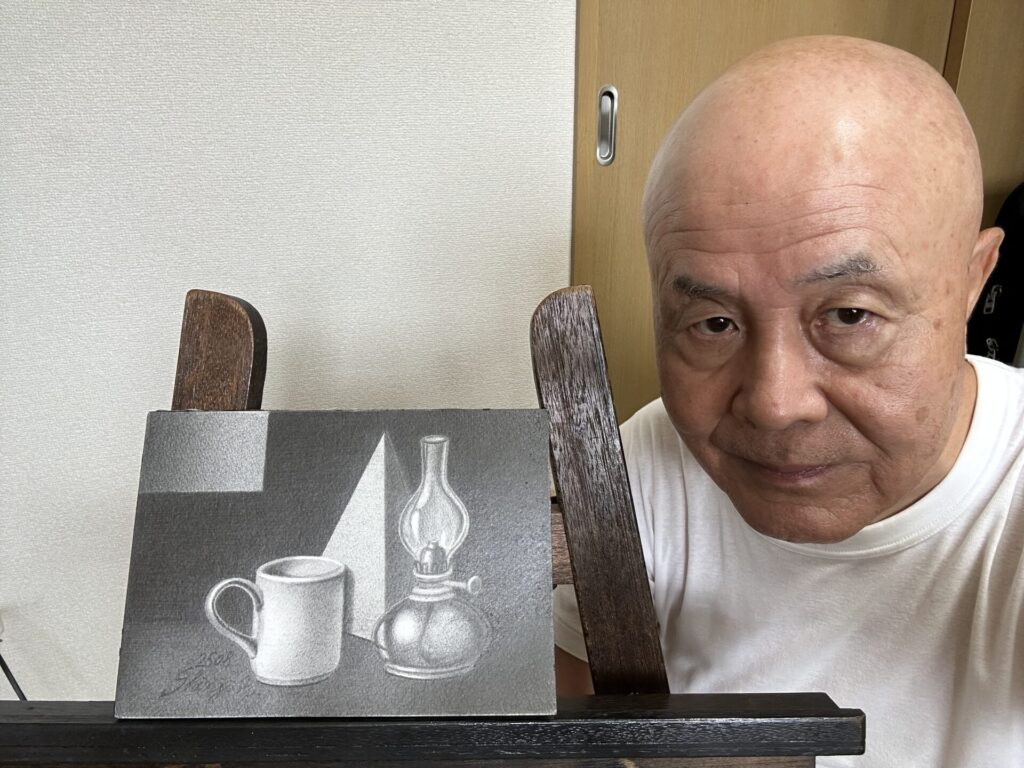

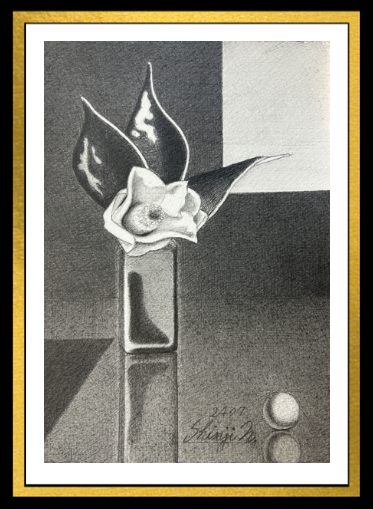

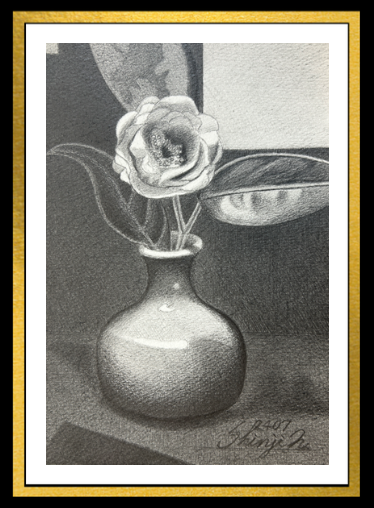

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において、鉛筆の削り方は単なる準備作業ではなく、作品全体の印象を左右する重要な要素となります。

尖らせた芯先は細密な描写に適し、逆に鋭く削らない丸みを帯びた芯先(以下丸削りと呼ぶ)は、柔らかく広がりのある陰影を生み出すのです。

鉛筆画中級者の人にとって、削り方の選択は表現の幅を広げ、描写の説得力を高めるためのカギとなります。

この記事では、削り方による線質や質感の違いを具体的に解説し、状況やモチーフに応じた効果的な使い分け方法をご紹介しましょう。

これにより、あなたのデッサンは一層魅力的に仕上がるはずです。

それでは、早速どうぞ!

芯先の削り方で変わる線質の基本

葡萄Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の削り方を変えるだけで、同じ鉛筆でも驚くほど異なる線質や表現が可能になります。

鉛筆画中級者の人にとって、この違いを理解し使い分けることは、作品の完成度を高める大きな一歩です。

本章では、芯の削り方による基本的な線質の変化と、その特徴を整理していきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

芯先を尖らせた削り方の特徴

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆削りで芯先を細く尖らせると、鋭い線や細かい描写に最適です。髪の毛や草の一本一本、木の枝のように精密さが求められる部分では、この削り方が大きな効果を発揮するのです。次の画像を参照してください。

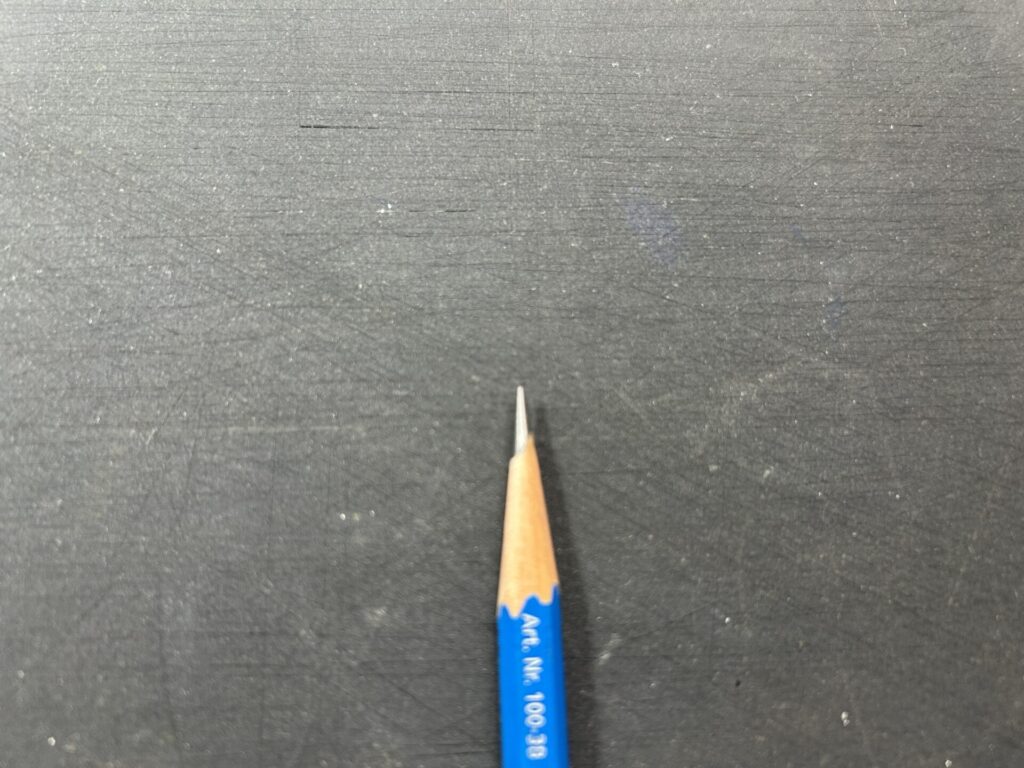

一般的な鉛筆削りで芯先を鋭くした状態の画像

尖った芯先は、スケッチブックや紙にしっかりと食い込み、均一でシャープな線を生み出すため、正確さを重視したデッサンに向いています。

ただし、力を入れすぎると、スケッチブックや紙の表面を傷めたり、芯先が折れやすくなるため、筆圧のコントロールは重要です。

芯先を鋭く削る手前の状態での芯先の効果

鉛筆削りなどで、芯先の先端を鋭く削る手前の状態での場合(以下丸削りと呼ぶ)には、柔らかく広がりのあるトーンを作りやすくなります。

例えば人物の肌や布の陰影など、滑らかな質感を表現したい場合に有効です。次の画像を参照してください。

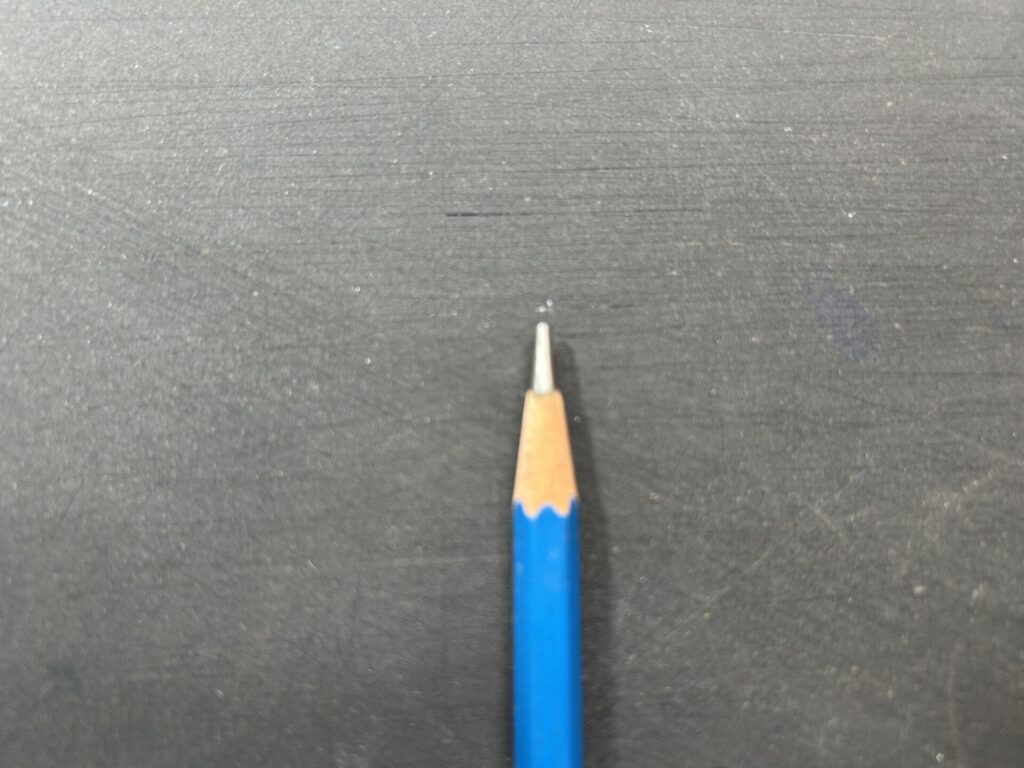

芯先を鋭く削らない状態の芯先の画像

スケッチブックや紙との接触面が広くなるため、自然なグラデーション(階調)や曖昧な境界を描きやすく、背景処理にも活用できます。

また、強い線を避けたいときや、柔らかな雰囲気を持たせたいときにも適しているのです。

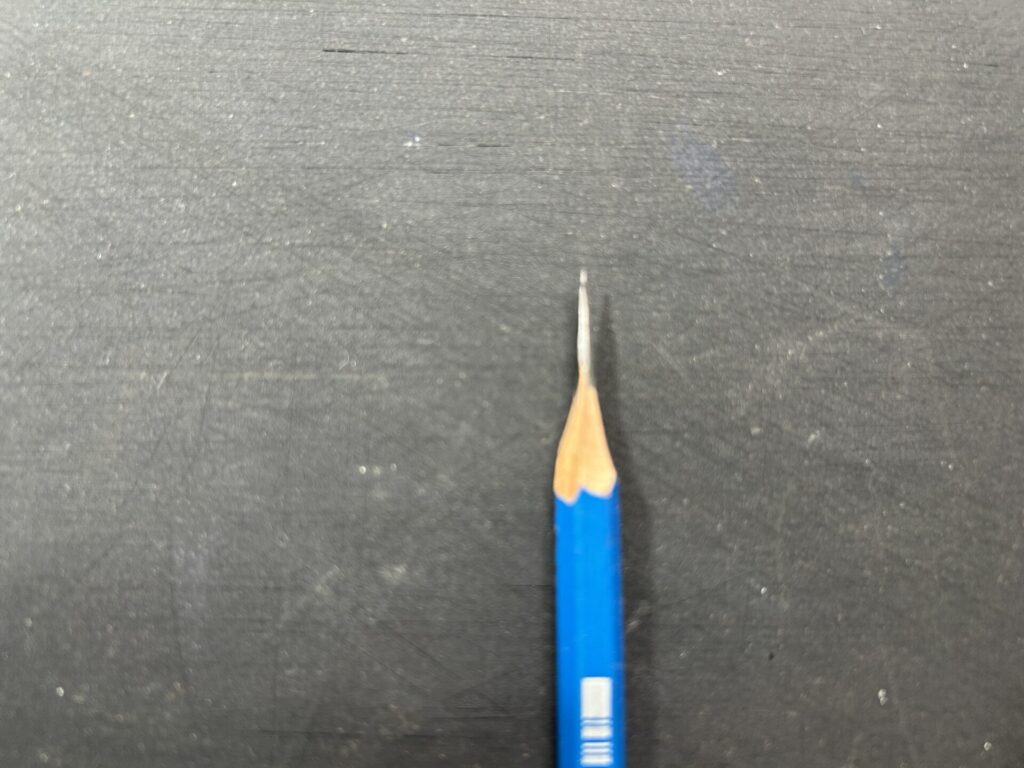

次の画像は、筆者が使っている鉛筆削りですが、鉛筆削りのハンドルの付け根にある「ボッチ」を押すと、鋭くならない程度の芯先の削りができます。よく見えていますよね。ここを押してください。^^

長削りの芯先で得られる表現の幅

芯先をナイフやカッターで長く削り出し、木軸部分を削ぎ落とす削り方(以下、長削りと呼ぶ)は、広い面を使った描写に適しているのです。次の画像を参照してください。

この方法では、芯先の側面を使うことで、大きな陰影を一気に塗り込めるため、空や背景、壁面などの大きな面を短時間で処理できます。

同時に、角度を変えれば細い線も描けるため、一つの鉛筆で多様な表現を可能にする削り方です。

鉛筆画中級者の人にとっては、作業効率と表現力を兼ね備えた方法として、特に習得すべきテクニックとなります。

尚、ナイフやカッターを使わなくても、「デッサン用の長削り鉛筆削り」も販売されていますので、刃物の扱いが苦手な人は確認してください。次のように削れるのです。

ただし、筆者は、このように芯先を長くして使うことがそもそも少ないので、通常の鉛筆削りで足りていますが、必要がある場合にはナイフやカッターを使っています。

削り方を選ぶ際の注意点

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

削り方は、単なる見た目の違いではなく、モチーフや表現意図に直結します。

精密さが求められる場合には尖らせ、柔らかい質感を出す場合には丸削り、背景や広い面を描写するならば長削り、といった具合に選択することが大切です。

また、削り方によって、芯の消耗スピードも異なるため、作業の流れや時間配分も意識しましょう。こうした使い分けの判断力が、鉛筆画中級者の人としての成長につながります。

鉛筆の削り方は、作品の表情や完成度を大きく左右します。尖らせれば精密さ、丸めれば柔らかさ、長削りすれば広がりを表現できるなど、それぞれに明確な役割があるのです。

芯先の削り方によって変化する陰影表現

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、陰影は作品の立体感や雰囲気を左右する大切な要素であり、鉛筆の削り方を工夫することで、陰影の質感や深みを自在に操ることができるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、削り方を意識した陰影表現は単なる技術ではなく、表現の幅を広げる鍵となります。

本章では、削り方と陰影表現の関係を具体的に整理していきましょう。

尖った芯先で描くシャープな陰影

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画

芯を細く尖らせた状態は、影の輪郭をくっきりと表現できます。例えば人物の顔に落ちる影や、建築物の直線的な陰影など、明確な境界を持つ影を描くのに最適です。

また、スケッチブックや紙に強く食い込むため、濃いトーンも出しやすく、光と影のコントラスト(明暗差)を強調する際に役立ちます。

ただし、境界を硬くしすぎると不自然になるため、鉛筆画中級者の人は力加減を細かく調整することが求められるのです。

丸削りの芯先で生まれる柔らかな影

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

芯先を鋭く削らないことで、スケッチブックや紙との接触面が広がり、柔らかなトーンを表現しやすくなります。

人物の肌や布の影など、自然なグラデーション(階調)を求められる場面で、効果を発揮しますので、線を意識せず面で塗るように扱えるため、繊細な陰影を自然に繋げたいときに便利です。

鉛筆画中級者の人にとって、この柔らかな影の表現力は、作品の温かみや深みを高めるポイントになります。

長削りの芯先を用いた面表現の強化

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

芯先を長く削り、芯の側面を活用することで、広い面を素早く塗り込めるのが長削りの特徴です。

背景の大きな影や、地面に落ちる広がりのある影など、大胆で力強い表現をしたいときに適しています。スケッチブックや紙に均一な圧をかけやすく、陰影の基盤を整えるのにも便利に使えます。

さらに、角度を変えれば繊細な影も描けるため、一本の鉛筆で複数の役割をこなせるのが魅力です。

ただし、芯先の側面を使う際には、筆圧を高めると折れやすくなり、とくに、3B以上の濃い鉛筆の扱いには注意が必要です。

芯先の削り方を組み合わせた陰影の工夫

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

実際の制作では、尖った芯先だけ、鋭く削らない芯先だけ、というように一つの削り方に限定せず、複数の削り方を組み合わせると効果的です。

たとえば、尖った芯先で影の境界を描き、丸削りでその内側を柔らかく塗り、さらに長削りで全体を均一になじませると、陰影に奥行きと自然さが生まれます。

鉛筆画中級者の人は、削り方を意図的に切り替えることで、作品全体の完成度を一段階高められるでしょう。

陰影表現は、削り方によって大きく変わり、尖らせればシャープな影、丸削りでは柔らかい影、長削りでは広がりのある影を表現できます。

さらに、それらを組み合わせることで立体感と自然さが融合し、作品の完成度は飛躍的に高まるでしょう。

鉛筆画中級者の人は、この削り方の違いを理解し、陰影を自在に操る力を身につけることが重要です。

モチーフによって適した芯先の削り方を選ぶ方法

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の削り方は、モチーフごとに適切な方法を選ぶことで、表現力が格段に高まります。

鉛筆画中級者の人にとって、ただ描きやすい削り方を選ぶのではなく、モチーフの特徴に応じて削り方を変えることが、作品全体の質を大きく左右するのです。

本章では、人物画、静物画、風景画といった、異なるテーマごとに適した削り方を整理し、具体的な表現方法を解説します。

人物画表現に適した芯先の削り方

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

人物画を描く際には、細部と柔らかさの両立が求められます。目や髪の毛のような細密な部分では、芯先を尖らせてシャープな線を使い、肌や衣服の陰影では、鋭く削らない芯先で柔らかなトーンを作るのです。

さらに、背景を処理するときには、長削りを使って大きな面を整えると、自然な仕上がりになります。

人物画は、多様な質感を一枚に盛り込むため、削り方を切り替える柔軟さが不可欠です。

静物画を描くときの芯先の削り方

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

静物画では、モチーフの素材感を際立たせることがポイントです。ガラスや金属のように硬質な質感を描く場合には、尖らせた芯先で、鋭いハイライトや境界を出すことが有効です。

一方で、果物や布のような柔らかいモチーフでは、丸削りを使って滑らかなトーンを重ねると自然な質感になります。

複数の、異なる素材を組み合わせて描く静物画では、削り方の切り替えが、特に効果を発揮するのです。

風景画表現に適した芯先の削り方

-1.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

風景画では、広い空や地面を処理するために、長削りが欠かせません。芯先の側面を使えば大きな面を素早く塗り込めるため、空のグラデーション(階調)や地平線付近の空気感を効率的に描けるのです。

また、木々や草の細部には尖った芯先を使い、遠景の柔らかな山並みには丸削りが適しています。

風景画は、広さと細部の両立が求められるため、削り方を場面ごとに使い分ける意識が重要です。

モチーフごとの芯先の削り分けの実践的工夫

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

実際に作品を制作する際には、モチーフの性質を観察しながら、適切な削り方を組み合わせることが大切です。

たとえば、人物と静物が同じ画面にある場合、人物には柔らかい陰影を与えつつ、静物には硬質な線を加えることで対比が生まれます。

風景画でも、空や水面には長削りを活用し、樹木には尖った芯先を使うと、変化のある表現が可能になるでしょう。

鉛筆画中級者の人は、この削り分けを意識することで、作品全体に一体感と多様性を同時に与えられるのです。

モチーフごとに適した削り方を選ぶことは、描写の説得力を高める重要な要素です。人物画では細密さと柔らかさ、静物画では素材感、風景画では広がりと細部の両立を意識して削り分けることが求められます。

鉛筆画中級者の人は、モチーフに応じた削り方の活用を習得することで、作品に奥行きと多様性を加えられるでしょう。

芯先の削り方と筆圧の関係で生まれる表現

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の削り方だけではなく、筆圧との組み合わせによっても表現は大きく変わります。

芯先の形が異なると、同じ筆圧でも線の強弱や濃淡の幅が変化するため、鉛筆画中級者の人にとって、削り方と筆圧の関係を理解することは重要です。

本章では、削り方ごとに筆圧がどのように影響するのかを具体的に解説します。

尖った芯先と筆圧のコントロール

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

尖った芯先は、スケッチブックや紙に接触する面積が狭いため、筆圧が直接的に線の濃さや硬さに反映されます。強い筆圧をかければ鋭く濃い線が生まれ、弱めれば繊細で淡い線になるのです。

たとえば、髪の毛や植物の細部などでは、筆圧を巧みに変えることで、自然な変化を表現できます。

ただし、力を入れすぎるとスケッチブックや紙の表面を傷めたり、芯が折れたりするリスクがあるため繊細な調整が必要なのです。

丸削りの芯先での筆圧表現

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

芯先を鋭くしない状態では、接触面が広がるため、筆圧が均等に分散されます。そのため、筆圧を高めても線が硬くならず、柔らかい濃淡を生み出しやすいのが特徴です。

人物の肌や衣服、風景の霞んだ部分などに適しており、弱い筆圧でも自然なグラデーション(階調)を描けます。

鉛筆画中級者の人は、この特性を活かして柔らかさを前面に出すことで、温かみのある作品に仕上げられるでしょう。

長削りの芯先と筆圧の相性

F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

長削りにした芯先の側面を使う場合には、筆圧は広範囲に伝わります。軽い力で広い面を均一に塗ることができるため、背景や大きな影を効率的に処理できます。

強い筆圧をかければ深みのあるトーンが得られ、弱い筆圧では空気感のある薄い陰影を生み出せるのです。

さらに、芯先の角度を変えると細い線も描けるため、一本の鉛筆で多彩な筆圧表現が可能になります。

芯先の削り方と筆圧のバランスを取る工夫

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

芯先の削り方によって、筆圧の効果が変化するため、場面に応じてバランスを取ることが大切です。

たとえば、尖った芯先では軽い筆圧で繊細さを強調し、丸削りではやや筆圧を高めて柔らかさを際立たせると効果があります。

また、長削りは広い面を塗る際に筆圧を一定に保つことで、ムラのない均一なトーンを作り出せるのです。

鉛筆画中級者の人は、この調整を意識することで、表現の幅を大きく広げられるでしょう。削り方と、筆圧の関係を理解することで、同じ鉛筆でもまったく異なる表現が可能になるのです。

尖った芯先は、繊細さと鋭さ、丸削りは柔らかさ、長削りは広がりを活かせる特徴を持ち、それぞれ筆圧との組み合わせで効果が変わります。

鉛筆画中級者の人は、この関係性を意識して使い分けることで、作品に豊かな表情を与えることができるでしょう。

芯先の削り方を活かした表現力向上の実践法

-F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の削り方は、知識として理解するだけでなく、実際に描く中で使い分けを習得することが重要です。

鉛筆画中級者の人にとっては、技術を知識として知っているだけでは不充分であり、練習を通じて自分の手の感覚に落とし込むことが必要です。

本章では、鉛筆の削り方を効果的に活かすための、実践的な方法を解説します。

練習段階で芯先の削り方を意識する

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

まずは、普段の練習から削り方を意識的に変えてみることが大切です。

同じモチーフを尖った芯先、丸削りの芯先、長削りの芯先でそれぞれ描き比べると、線や陰影の違いが明確に理解できます。

鉛筆画中級者の人は、比較練習を繰り返すことで、自然と場面に応じた削り方の選択が身につくのです。

芯先の削り方を活かした仕上げの工夫

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

作品の完成度を高めるには、仕上げ段階で削り方を戦略的に使うと効果的です。例えば、主要なモチーフを尖った芯先で引き締め、背景を長削りの芯先で処理することで、主題が際立ちます。

また、丸削りの芯先で、柔らかなトーンを重ねることで全体を調和させると、自然でバランスの取れた仕上がりになるのです。

削り方を意識することで、作品の印象は大きく変化します。

芯先の削り直しによる表現のリセット

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描き進める中で、線やトーンが意図通りに描けない場合には、芯の形を削り直すことで表現をリセットできます。

たとえば、尖った芯先で描いてみて、線が硬すぎると感じたら、芯を丸め直して柔らかく描き直すことも可能です。

この柔軟な対応ができると、失敗を修整するだけではなく、逆に新たな表現の発見につながることもあります。

鉛筆画中級者の人は、この「削り直し」を恐れず積極的に取り入れるべきです。

芯先の削り方と個性の結びつけ

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

削り方は、単なる技術ではなく、作家の個性を形作る要素にもなります。

尖った芯先を多用する人は、シャープで緊張感のある画風に、丸削りを好む人は柔らかく温かみのある画風に傾きやすい傾向があるのです。

自分がどの削り方を好み、どんな表現に適しているかを意識することで、作品に一貫した個性が生まれるので、鉛筆画中級者の人にとって、この個性の確立は大きな目標の一つではないでしょうか。

鉛筆の削り方を活かす実践法は、比較練習・仕上げの工夫・削り直し・個性の確立といった段階で成り立ちます。

鉛筆画中級者の人は、単なる知識ではなく日々の制作で削り方を試行し、自分の手に馴染ませることが必要です。これを積み重ねることで、作品の完成度と独自性を高めることができるでしょう。

練習課題(3つ)

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

芯先の削り方による線質の比較練習

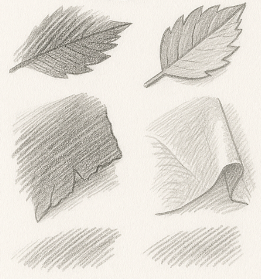

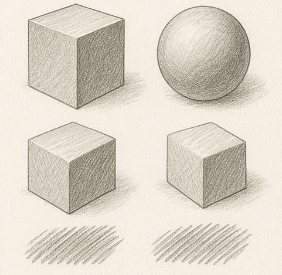

参考画像です

同じモチーフ(例えば葉っぱや布の端)を、尖った芯先・丸削りの芯先・長削り芯先の3種類で描き比べます。

線の硬さ、柔らかさ、広がり方の違いを実際に確認し、それぞれがどの場面に向いているかを体感しましょう。

芯先別の陰影表現の描き分け練習

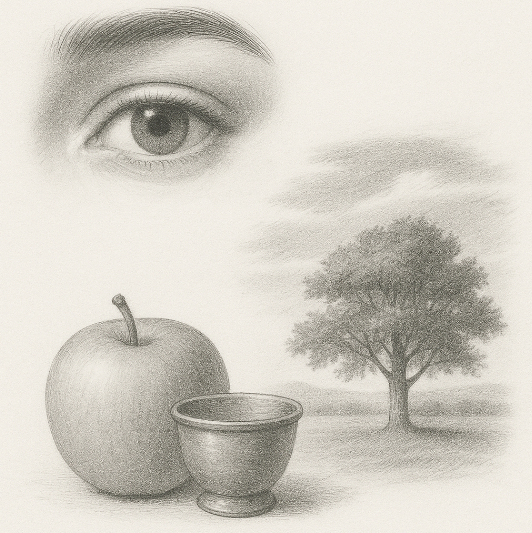

参考画像です

立方体や球体をモチーフに、芯の削り方を変えて陰影を描き分けます。

尖った芯先で影の境界を描き、丸削りの芯先で柔らかなトーンを加え、長削りの芯先で広い影を塗るなど、3つの削り方を組み合わせて立体感を強調しましょう。

モチーフ別芯先の削り分け練習

人物の一部(目や髪と肌)、静物(果物や金属の器)、風景(木や空)を組み合わせた小さな構図を描きます。

それぞれに適した削り方を選びながら描写することで、モチーフごとに異なる効果を確認できるでしょう。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の削り方は、単なる準備作業ではなく、作品の完成度を決定づける重要な要素です。

尖った芯先は、細密な線や硬質な影を生み、丸削りの芯先は、柔らかく滑らかなトーンを作り出し、長削りの芯先は、広がりのある陰影や背景処理を効率的にこなします。

鉛筆画中級者の人は、これらの特徴を理解し、実際の制作で適切に使い分けることで、表現力を格段に高めることができます。さらに筆圧との組み合わせや削り直しの工夫により、描写の柔軟性や個性を引き出すことも可能です。

この記事で解説しました、全部の章の内容を振り返ると、それぞれが削り方の特徴と応用法を体系的に整理しており、総合的に活用することで作品はより豊かに仕上がることが分かります。

以下に、ポイントを箇条書きで整理します。

- 芯先を尖らせると、シャープで正確な線や強いコントラスト(明暗差)を描けるが、スケッチブックや紙を傷つけない筆圧調整が必須。

- 芯先を丸めると、柔らかいグラデーション(階調)や曖昧な境界を自然に描写できて、人物の肌や布表現に最適。

- 長削りの芯先は、芯の側面を使って広い面を均一に塗り込めるので、背景や大きな影を効率的に表現可能。

- 削り方と筆圧を組み合わせることで、同じ鉛筆でも多彩なトーンと質感を生み出せる。

- 削り直しを恐れず柔軟に使い分けることで、失敗の修正や新たな表現の発見につながる。

- モチーフごとに削り方を変えることで、人物・静物・風景の質感を的確に描き分けられる。

- 削り方の選択は作家の個性を反映し、作品全体に一貫性や独自性をもたらす。

- 鉛筆画中級者の人は、比較練習や実験を通じて、削り方の効果を体得することが必要。

- 仕上げの段階で、削り方を戦略的に使うことで、主題を強調し背景を調和させられる。

- 削り方の知識と実践を繰り返すことで、より完成度の高い表現と個性の確立が可能になる。

このように、鉛筆の削り方を理解して応用することは、鉛筆画中級者の人にとって表現力を飛躍的に高める最も実践的な学びのひとつです。

知識を実際の制作に落とし込み、自分の手の感覚に馴染ませることで、鉛筆画の世界はさらに奥深く広がるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

鉛筆画中級者の人は、目的やモチーフに合わせた削り方を選ぶことで、より自在な表現力を獲得できるでしょう。