こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画をある程度描けるようになってくると、「なんとなく物足りない」「完成したはずなのに満足感を得られない」と感じることが増えてきます。

そんなときに試してほしいのが、仕上げにひと工夫加えるテクニックです。鉛筆画中級者の人が実践することで、作品に説得力と深みが加わり、観てくださる人の印象に残る作品へと変貌します。

今回の記事では、鉛筆画の完成度を劇的に引き上げるための「仕上げの4つの工夫」を具体的にご紹介。あなたの作品に「あと一歩」の魅力を加えるヒントが満載です。

それでは、早速見ていきましょう!

微調整で印象を整える構図を含めた「最後のチェック」

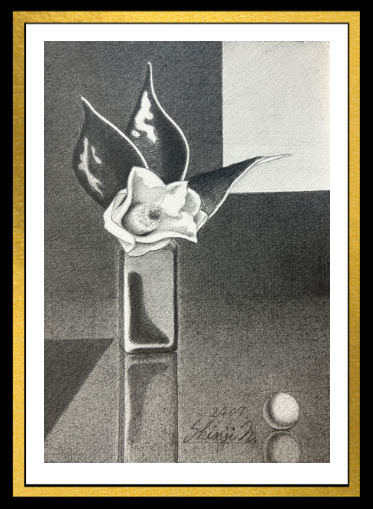

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

作品が「ほぼ完成」に近づいたときでも、最後のひと手間で印象は驚くほど変わります。

鉛筆画中級者の人が、次の段階に進むためには、この仕上げ時の微調整こそが鍵です。描き終えた後の満足感に流されず、少し距離を置いて冷静に観察する姿勢が必要です。

完成間近の作品に対し、細部や構図、光と影のバランスなど、全体の仕上がりを客観的に見直すことで、作品の完成度は確実に上がります。

本章では、完成間近な時点での、重要な注目点を解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

尚、あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

尚、同時に、絵画の世界では制作画面上の「4隅の充実」が重要です。初めて聞くことだと思いますが、上級者を目指すうえでは必ず必要になってくる知識なので、この関連記事も最終部分に載せておきます。

構図と視線誘導の最終確認

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

描いている最中は、細部に集中しがちですが、全体の構図を最後にもう一度確認しましょう。

構図を基準に、主題(主役や準主役、以下主題と呼ぶ)が適切な位置に収まっているか、視線の動きに違和感はないか、疎と密のバランスが崩れていないかのチェックも必要です。

視線が、一か所にとどまりすぎてしまうようになってはいないか、逆に、画面内を散漫にさまようようになってはいないかを確認することも重要です。構図の再調整は、作品全体の印象に大きく関わってきます。

輪郭線の強弱で立体感を強調する

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

主題の輪郭線部分を少し強調し、背景や脇役となる部分は柔らかく処理すると、自然な立体感が生まれます。

鉛筆画は、すべてモノクロの階調で制作するため、輪郭の描き分けが空間をつくる重要な手段となるのです。

視線を集めたい部分はくっきりと、注目させたくない箇所は、簡略・省略を含めて、やや曖昧に処理することで、画面にリズムが生まれます。

仕上げでこの調整を行うと、作品全体が引き締まります。つまり、フォーカスポイントを明確にできるのです。

余分な描写を削り取り洗練させる

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

つい描き込みすぎてしまった背景や陰影の中には、主題を邪魔する要素が混ざっていることが多々あります。

その場合には、練り消しゴムやティッシュペーパーで、ほんの少しトーンを和らげるだけでも印象が大きく変わります。必要のない線や形は、思い切って削除する勇気が必要です。

引き算によって画面に空気感が入り、主題が際立つので、作品の構成力を強化できます。

具体的には、主題には描きすぎない程度に輪郭線を補強しながら、脇役や遠景の輪郭線に、練り消しゴムを練って、先端を鋭いプラスやマイナスのドライバーのような形状にして、優しく輪郭線のトーンを弱めましょう。

あるいは、主役に輪郭線を補強せずに、主役の背後や隣接している部分に濃いめのトーンを追加することでも主題は引き立てられます。

客観視するためのテクニック

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

作品を壁にかけて離れて眺める、鏡に映して反転させて確認する、あるいはスマートフォンで撮影して反転させて観るといった方法は、普段の視点を変えて確認できる効果があります。

とくに、反転すると、左右のバランスの崩れや構図の違和感が顕著に現れるため、修整のポイントが明確になります。

スケッチブックや紙を、180度回転させて逆さまに観てみるのも、構成を冷静に把握する手段として有効です。

こうした最後の見直し作業を怠らないことで、作品はただの「完成」から「完成度の高い仕上がり」へと変化します。

質感を整える陰影の微修整

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 202 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げ段階では、モチーフごとの質感を明確に分けることが、作品の完成度を大きく左右するのです。

鉛筆画における質感表現は、単に明暗の差だけでなく、面の傾きや触感の違いまで視覚的に伝える役割を表現できます。

描き終えた後でも、陰影の調整を行うことで、スケッチブックや紙上に生きた空間が生まれます。仕上げで、意識的に質感の差を際立たせることは、鉛筆画中級者の人が一歩先へ進むために欠かせない工夫です。

本章では、質感調整の重要性について解説します。

面の変化に応じた陰影のなだらかさを調整する

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

曲面や凹凸のあるモチーフでは、光のあたり方が微妙に変化します。

仕上げ段階では、この微妙なトーンのグラデーション(階調)に注目し、境目を滑らかに整えることが重要です。

例えば、人物画で言えば頬の膨らみ、静物画であれば布の折り目など、トーンの接続が不自然になっていないかを見直し、ティッシュペーパーや綿棒なども使って、優しくなじませて統一感を出します。

異なる材質を描き分けるための最終チェック

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

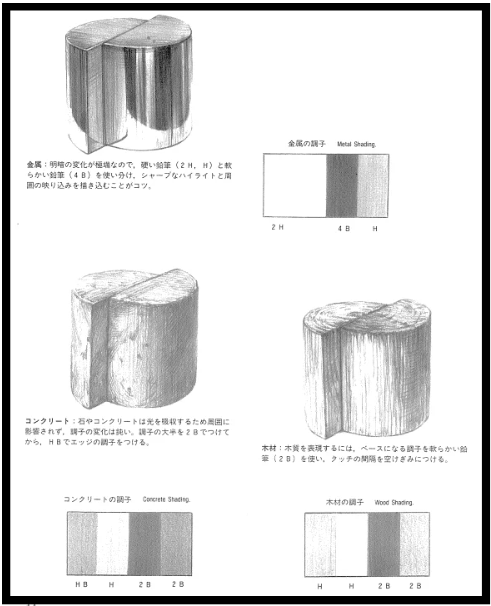

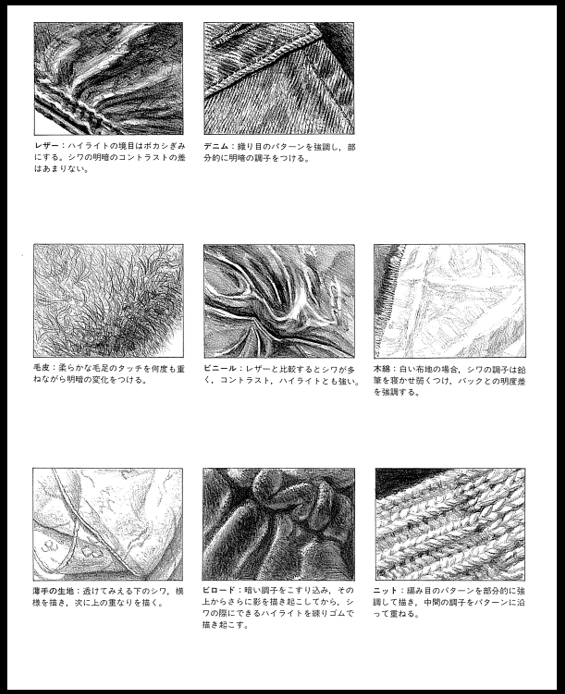

金属・木材・ガラス・皮革など、異なる質感のモチーフを同じ制作画面上で描いている場合には、それぞれの特性がきちんと表現されているかを再確認します。

たとえば、金属なら鋭い反射と強いコントラスト(明暗差)、木材なら柔らかい質感と繊維質の流れなど、描き分けが曖昧になっていないかをチェックしましょう。

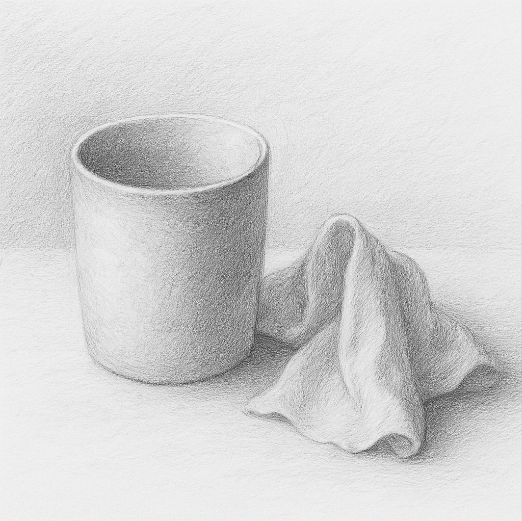

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

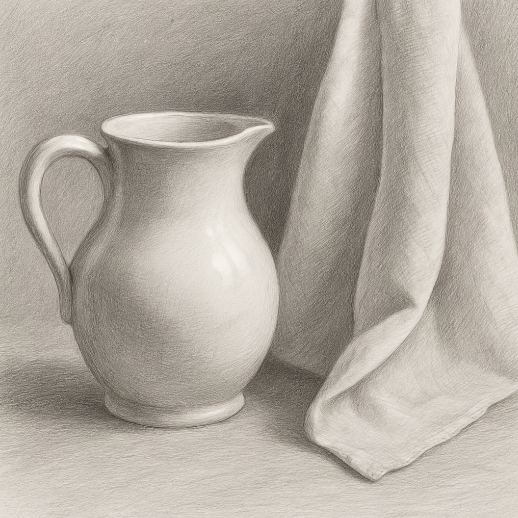

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

質感の違いがはっきりと分かることで、画面にリアルさと緊張感が加わります。

ハイライトの明度調整で質感を強化する

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

光を強く受けている部分は、仕上げ段階で改めて、白さを際立たせると効果的です。

練り消しゴムや、プラスチック消しゴムを使って丹念に拭き取り、ハイライトの縁が鋭くなりすぎないように注意しながら明度を整えます。

この作業により、作品の中の光がモチーフ全体の立体感を生み、手触りを感じさせられるような質感に表現できます。

過剰な濃淡のバランスを見直す

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

描いていると、無意識に力が入りすぎて、トーンが濃くなりすぎることがあります。

とくに、背景や影の部分には、主題を引き立たせる役割として、適切な濃さに抑える必要があるのです。

濃くなりすぎた箇所は、スケッチブックや紙のトーンを少しずつ和らげると、全体のバランスが落ち着きます。

この場合には、練り消しゴムを練って、先端部分を「小さなしゃもじ」のような形状にして、濃いトーンの表面を優しくなぞるように拭き取ることで調整できます。

全体的には、濃淡にメリハリを持たせつつも、画面全体として調和しているかを確認することが重要です。陰影の最終調整は、描写の細かさや陰影の深さを活かす上で、欠かせないプロセスです。

仕上げにおいては、質感を整えることで、単なる写実を超えて、観てくださる人がその場の空気や手触りを感じ取れるような表現へと昇華できます。

空間に深みを与える背景処理の見直し

迫る危機 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において背景は、主題を支える存在でありながら、作品全体の空間感や雰囲気を大きく左右する重要な要素です。

鉛筆画中級者になると、主題に集中するあまり背景をそのままにしてしまうこともあるでしょうが、仕上げ段階で背景にひと工夫加えることで、画面全体の完成度が格段に向上します。

本章では、背景はただの余白ではなく、主題を引き立て、画面の空気感を演出する舞台装置である点について解説します。

空白を活かした背景と密度のバランス

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

背景全体を描き込むのではなく、空白と描写のバランスに注目します。密度が高い主題に対して背景も密度を濃く描いてしまうと、画面が重くなり、視線が迷走します。

逆に、背景をあえて軽く処理することで、主題とのコントラスト(明暗差)が生まれ、自然と視線を導くことができるのです。

余白を使った「間」の感覚を意識し、空気を感じさせる構成に整えると効果的に仕上げられます。

トーンのグラデーションで奥行きを演出

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

背景に、わずかなグラデーション(階調)を加えることで、平坦だった画面に奥行きが生まれます。

主題の周囲から遠ざかるにつれて、トーンを徐々に薄くすることで、視線を中心に引き寄せる効果もあるのです。

空気遠近法を応用して、背景のコントラスト(明暗差)を抑えめにすることで、作品全体に自然な深みを与えることが可能になります。

主題との関係性を意識した背景の調整

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

主題の性質に応じて、背景との対話を意識しましょう。

静物であれば柔らかいトーンで支え、鋭い形状のモチーフには直線的な背景や影を使って緊張感を演出することもできるのです。

主題と背景が、響き合うように構成を整えることで、作品に一体感が生まれ、背景が主題の性格を補完できるような関係性を持たせることが理想となります。

描き込み過多の背景の整理

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

背景が、主張しすぎて主題を圧迫している場合には、トーンを薄くする、線を削るなどして整理しましょう。

描き込みすぎた部分を、練り消しゴムや綿棒で優しくぼかすだけでも、空間が解放されるのです。

背景の描写量を調整することで、画面全体が呼吸するような印象に変化し、作品にまとまりと深みが加わります。

鉛筆画中級者の人こそ、背景という「余白」にまで神経を配ることで、観てくださる人の印象に残る鉛筆画が完成するのです。

作品全体を引き締めるコントラストの調整

F10-1996☆-5.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の、印象を決定づける要素のひとつが「コントラスト」です。

濃淡の幅が狭いと、画面がぼんやりとした印象になり、逆に濃淡の差が強すぎると主題が観えづらくなることもあります。

仕上げ段階では、作品全体の調和を保ちながら、観てくださる人の視線を導くようなコントラスト(明暗差)の配置を意識することが、鉛筆画中級者の人に求められる重要な技術となるのです。

本章では、コントラスト(明暗差)の調整について解説しましょう。

最も濃い部分と最も明るい部分の関係性

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

作品の中に「一番暗い場所」と「一番明るい場所」を明確に設定することで、画面にリズムと焦点が生まれます。

これにより、自然な立体感と奥行きが演出され、視線を集中させたい場所に効果的に誘導できます。

とくに、主題におけるコントラスト(明暗差)が、曖昧になっていないか、明暗の差が充分かを仕上げの段階でしっかり確認しましょう。

中間調の使い方を整理する

-F10-1996☆-6.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

中間の濃さが、画面全体に均等に広がっていると、視線の停滞が起こりやすくなります。

仕上げでは、中間調を単調に使うのではなく、部分的にやや明るくしたり暗くしたりすることで、画面に緩急をつけられるのです。

中間調の中に変化を生むことで、作品がより活き活きとした印象になります。とくに背景と主題の境界周辺は、微妙なトーン調整が効果を発揮します。

主題を際立たせる濃淡の操作

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

主題の輪郭や陰影に、ほんの少しだけトーンを加えることで、その部分だけがわずかに浮かび上がるような視覚効果を生むことができます。

これは描き足すのではなく、トーンを調整する意識で行うのがポイントです。

細かな部分で、濃淡の調和を整えることで主題が自然と目立ち、かつ、作品全体の雰囲気が一体となります。

全体の統一感を優先する調整

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

コントラスト(明暗差)の強調は、あくまでも全体の印象を整えるために行うもので、目立たせたい部分ばかりが濃くなりすぎると、画面に違和感が生じます。

トーンの差が唐突に現れていないか、グラデーション(階調)、が滑らかに繋がっているかをチェックしながら、全体の調和を保ちましょう。

強調と抑制のバランスこそが、コントラストの調整の核心です。

仕上げ段階でのコントラストの調整は、単なる濃淡の強化ではなく、視線の動きと作品の完成度をコントロールする高度な表現です。鉛筆画中級者の人はこの工程を通じて、画面全体に命を吹き込むことができます。

仕上げの一手で感情を込める演出技法

-5.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の完成度は、技術だけで決まるものではなく、観てくださる人に伝わる「感情の深さ」によっても大きく印象が変わります。

仕上げ段階で、作品に情感や空気感を込める工夫を行うことで、単なる正確な描写から一歩進んだ「伝わる作品」へと昇華させることができるのです。

本章では、鉛筆画中級者の人こそ、技術とともに演出力を磨くことで、観てくださる人の心を動かす作品作りが可能になる点について解説します。

光の方向性を明確にして印象を統一する

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光の当たり方を、仕上げ時点で改めて整理することによって、作品全体の雰囲気がまとまりやすくなります。

光源の位置・角度・長さ・濃さを作品の中で、一貫して表現することで陰影に説得力が生まれ、空間にリアルな深みが宿るのです。

強調すべきハイライトや影を選別し、不要な明暗を省くことで、画面に透明感や静けさが加わるのも大きな利点となります。

空気感を表す曖昧さの演出

輪郭線をすべてはっきり描くのではなく、一部を曖昧に処理することで、柔らかな空気や距離感を表現することができます。

とくに、背景に近い部分や遠景にあたる要素は、線をぼかしたりトーンを薄くすることで空気を含んだような自然な印象に変わります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

視線の着地点をつくる演出要素の追加

作品の中に、観てくださる人の視線が、自然とたどり着くような焦点を設けることも、感情の伝達に効果的です。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

主題の一部に微細な描写を加える、わずかな質感差を持たせるといった方法でも、その場所が「視覚的な着地点」となります。

この焦点を意識することで、作品にストーリー性が生まれ、印象に残りやすくなります。

描かない部分に想像を託す工夫

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げでは、あえて描かない部分を残すこともひとつの技法です。

スケッチブックや紙の白を活かした、余白や未完のような一部の処理は、観てくださる人に想像の余地を与えます。

情報を与えすぎないことで、作品に静寂が宿り、観てくださる人との間に繊細なコミュニケーションが生まれるのです。

このように、感情を伝える演出は、描き込みではなく「整え方」と「抜き方」によって成立します。鉛筆画の仕上げは、技術の総仕上げであると同時に、表現の核心を問われる時間でもあります。

心を込めた仕上げは、必ず作品に深みとして現れ、観てくださる人の記憶に残る一枚を生み出す力となるでしょう。

練習課題例(3つ)

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

課題①:描き終えた鉛筆画を客観視し、構図・バランス・濃淡の見直しを行う

過去に描いた鉛筆画を1枚選び、見直します。

3分割構図に沿った主題の配置や、視線の流れ、明暗のバランスをチェックし、修整点を具体的に3つ見つけて実際に手を加えてみましょう。

-220609-8.png)

参考画像です

課題②:異なる質感を持つ2種類のモチーフを並列に描き、質感の描き分けを仕上げで強化する

たとえば「陶器と布」「金属と紙」といったモチーフを選び、基本的な描写を終えた段階から仕上げにかけて、それぞれの素材の光沢や柔らかさを意識した調整を行ってください。

明暗の幅、輪郭線(エッジ)の処理、ハイライトの整理などに重点を置いて進めます。

参考画像です

課題③:背景にトーンの調整と空気感を加えて主題を引き立てる構成を練習する

シンプルな静物デッサンに対し、あえて最初は背景を白紙に近い状態で完成させ、その後段階的に背景の濃淡やぼかし処理を加えて、空気遠近法を活用します。

背景によって、主題の浮き上がり方がどう変化するかを比較・記録しておきましょう。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げこそが、鉛筆画の完成度を決定づける最終工程です。

単に「描き終える」のではなく、「整え、深め、引き立てる」段階として捉えることで、作品は一気に洗練されます。

鉛筆画中級者のあなたにこそ、意識してほしい4つの仕上げ技を以下に整理します。

- 構図・視線・バランスの最終確認を通じて、画面全体を整える

一旦完成後に、一歩引いた目で全体を観ることで、主題の位置、明暗バランス、視線の流れなど、制作中には見落としがちな点を修整できます。離れて観る・反転して観るといった客観視も重要です。 - 質感の最終調整で、モチーフの特徴を際立たせる

金属・布・ガラスなど、異なる素材感を描き分けるには、陰影の滑らかさやハイライトの処理が欠かせません。光の回り込みや面のグラデーションを丁寧に整えることで、視覚的なリアリティーが生まれます。 - 背景の調整で空間と主題の関係性を明確にする

空白の活用や、トーンのグラデーション(階調)を使って、主題を浮かび上がらせる工夫を行いましょう。描き込みすぎた背景は整理し、余白を生かす構成が作品全体に空気感と奥行きを与えてくれるのです。 - 演出要素の追加で、感情や空気感を表現する

光の方向性を再整理し、曖昧な輪郭や余白の取り方をあえて取り入れることで、空気感を演出します。さらに、視線の着地点を意識して、部分的に描写を深めることで、観てくださる人の感情を引き出す作品に仕上がります。

これらの仕上げ技は、技術の集大成であると同時に、「伝える作品」を完成させるための演出でもあるのです。

鉛筆画中級者の人は、技術の積み重ねと共に、仕上げのセンスと意識を高めることで、観てくださる人の心に残る作品を生み出せるようになれます。

一旦描き終えた後こそが、本当の勝負所であると心得て取り組んでください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆画中級者の人に求められるのは技術だけではなく、客観的な視点と調整力です。その積み重ねが、次の段階への確実な一歩になるでしょう。