こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

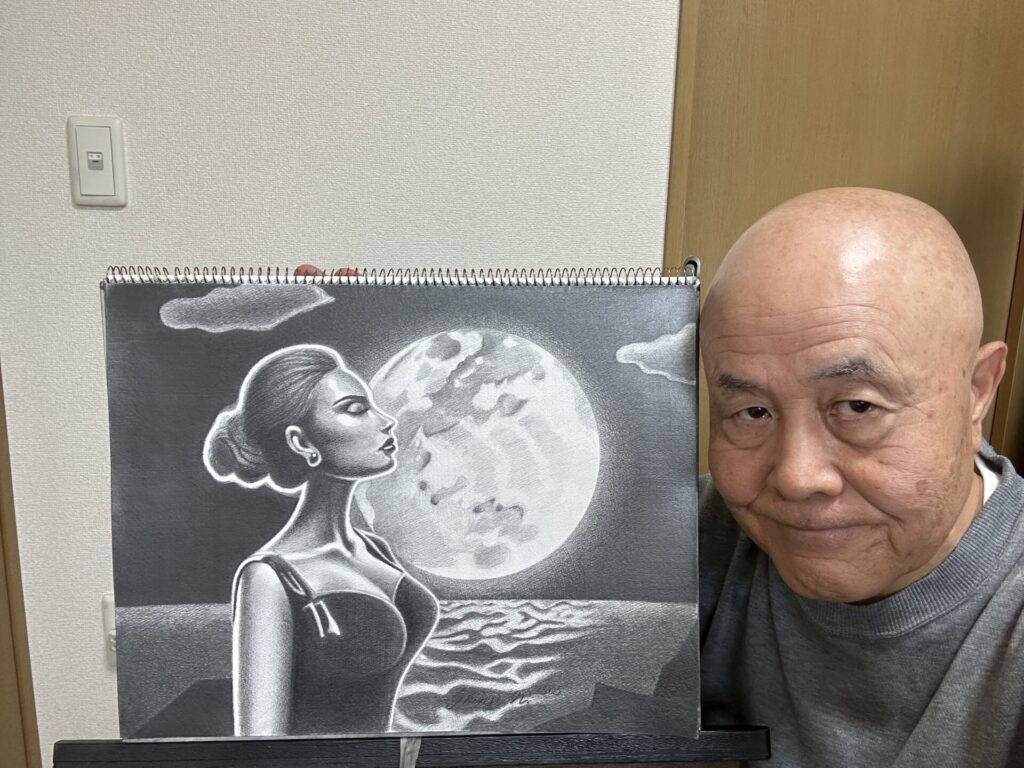

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画において、初心者と中級者の最大の違いは「全体を意識した構成力」にあります。なんとなく描き進めるだけでは、作品の完成度は高まらず、表現力も弱いものになってしまうのです。

今回の記事では、鉛筆画中級者を目指す人に向けて、構想段階から完成までの5つの重要なポイントを解説します。

構図の取り方からディテール(詳細)の整理、仕上げとまとめ方まで、具体的なステップに沿って理解を深めていきましょう。あなたの鉛筆画が、一段と深みのある作品へと進化するための手引きです。

それでは、早速どうぞ!

構想を練る段階で方向性を明確にする

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

作品を描き始める前に、どのような完成形を目指すのかを明確にしておくことは、鉛筆画初心者を卒業するために不可欠な第一歩です。

曖昧なまま描き進めてしまうと、全体の統一感が失われたり、途中で迷って描く手が止まったりすることもあります。

構想の段階でしっかりと方向性を定めることが、完成度を大きく左右するのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

主題(主役)を一つに絞る

第2回個展出品作品 グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフが複数あるときも、必ず「主役」を明確に決めましょう。

たとえば、果物と瓶を描く静物画では、「光を受けたリンゴ」なのか「ガラス瓶の透明感」なのかを絞ることで、描写の優先順位が明確になります。

主題が決まれば、視線誘導や構図も自然と整っていきます。

表現したい印象を言語化する

第2回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 鉛筆画 中山眞治

「なんとなく綺麗な風景」ではなく、「静けさや侘しさを感じさせる夕暮れの風景」などを作品に込めたいと、印象を言葉にしておきましょう。

言語化することで、光の使い方や線の質、濃淡の選択が一貫性を持ちやすくなります。

言葉はイメージの補助線となり、視覚情報の設計にも役立つのです。

制作の時間とサイズを見積もる

第2回個展出品作品 少女像 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画面サイズを事前に決めておくことで、どの程度の描き込みが必要かを見積もることができます。

また、全体の完成までにかける時間も、おおまかに設定しましょう。

これにより、途中で力尽きることなく、最後まで一定の集中力を保ったまま描き切ることが可能になります。

ラフスケッチで構図の骨格を探る

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

いきなり本制作に取りかかるのではなく、複数のラフスケッチを描いて構図案を比較検討しましょう。

最も主題が際立つ構成を選び、空白の使い方や視線の動きを意識して整えることが重要です。

描きたいものを、「どの位置に」「どんな形で」置くかを試行錯誤することで、完成時の説得力が大きく変わります。

構想を練る作業は、面倒で時間のかかる工程に感じるかもしれません。しかし、この準備こそが、描写段階での迷いや無駄な描き込みを減らし、作品全体の完成度を高める鍵になります。

この件では、ラフスケッチというよりも、エスキース(下絵)づくりをオススメします。関連記事は、このブログの最終部分に掲載しておきますので、関心のある人は参照してください。

作品を描く前に自身の制作意図を整理し、見通しを立てることで、鉛筆画はただの練習から「表現の作品」へと進化できます。

主題と構図を明確に設計する

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

構想段階で方向性を定めましたら、次は主題を中心に構図を明確に設計するステップに入ります。

ここでは「何をどこに、どのように配置するか」が問われます。構図は画面全体の印象を決定づけ、観てくださる人の視線の動きを導く要素でもあります。

本章では、主題が効果的に際立つような構成を考えることが、作品の説得力を高める鍵である点について解説します。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

主題を画面内のどこに置くか

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

主題の位置によって、作品の印象は大きく変わります。

3分割構図では、縦横それぞれ3等分した線の交点に主題を置くと、視線が自然と集まりやすくなります。

-220609-4.png)

中央に配置すれば安定感、画面の端に寄せると画面上に動きが出ます。描きたい印象に応じて、主題の位置を慎重に選びましょう。

尚、画面の寸法上の中央に、あなたの描こうとしているモチーフの中心を重ねてしまうと、「動きが止まって」しまいますので、安易に中央にモチーフを配置するのは止めましょう。

しかし、人物画などでは、意図的に中央に置いて制作することは、何ら問題ありませんので、ご安心ください。^^

また、3分割構図では、⑦を地平線にすれば大地の広がりを表現できます。水平線やテーブルの高さの設定でも使えます。⑧に設定すると、空間の広さを表現するのにおあつらえ向きです。

脇役のモチーフとの関係性を設計する

貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

主題だけが際立っていても、背景や脇役の要素が不自然だと画面にまとまりが生まれません。

たとえば、主題が果物であれば、布や皿などの小物を脇役として添えることで、日常の雰囲気や質感の対比が生まれます。

参考画像です

大事なのは、脇役が主題を引き立てるよう設定されているかという点です。具体的には、主役に細かい柄や模様がある場合には、しっかりと細密描写しましょう。

一方で、脇役や背景に細かい柄や模様がある場合には、「省略」あるいは「簡略化」して描くことで、主役を引き立てられます。

しかし、全体に細密描写をしたいという場合には、脇役や背景などには「ハイライト抑えて描く」ことで、主役を引き立てられるのです。

空白の扱いで余韻をつくる

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が意識すべきポイントの一つに、「空白の演出」があります。

画面のすべてを描き込むのではなく、余白を生かすことで空気感や静けさを演出することができるのです。

主題の周囲に、少し余白を残すことで視線が集中しやすくなり、観てくださる人の想像力を刺激します。空白は、描かれていないことで機能する“静かな構成要素”となります。

視線誘導の動きを設計する

第2回個展出品作品 胡桃のある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

構図設計では、観てくださる人の視線が、どのように動くのかを予測して調整していきます。

モチーフの向きや重なり、濃淡のリズムなどを活用して、画面内をスムーズに視線が巡回できる構成が理想です。

主題から副題、背景へと自然に目が動くように配置することで、観てくださる人は作品の世界に引き込まれやすくなります。

構図を明確に設計することは、偶然に頼らない制作を実現する土台となるのです。

思いつきでモチーフを配置するのではなく、主題・脇役・空白・視線の動きといった要素を意識的に組み立てることが、作品の質を格段に高めてくれます。

次の作品では、観てくださる人の視線を、近景から遠景まで一気に引き込む要素で構成しました。

具体的には、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、画面深度を圧倒的に高めることができます。試してみてください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者を卒業するには、こうした構成の判断が習慣として身についている必要があります。一つの画面に意味を込める設計力こそが、描き手としての成熟を示す大きな指標となるでしょう。

描写の優先順位と省略の判断

第2回個展出品作品 花車 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図が決まり描写に入る段階では、すべてを均等に描き込むのではなく、「どこをどれだけ描くか」という判断が必要になります。

鉛筆画中級者として一歩進むためには、描写の濃淡や細部への注力度を使って、視線の集中と作品全体のバランスを調整する力が求められます。

本章では、あなたの強調や感動をどのように、観てくださる人へ伝えたらよいのかについて解説します。

最も見せたい部分に描写を集中させる

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

主題をしっかりと見せるためには、主題の部分に最も描写の密度や精度を集めることが重要です。

光のあたり方や、影の方向・長さ・濃さ及び、質感の違いを丁寧に描写することで、自然とその箇所に視線が集まります。

一方、背景や副題の要素は、線を曖昧にしたり、細部を簡略化したりすることで、主題との対比が生まれるのです。

リアルな作品を目指すのであれば、影は光から遠ざかるにつれて、「縁」がかすれていきます。晴れた日に、あなたの自宅の窓から差し込む光の縁を観察してください。部屋の中に入っていくにしたがって、かすれていきます。

影についても全く同じことなのです。

あえて曖昧にする描写も構成の一部

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人は、すべてを正確に描こうとしがちですが、中級者の人は「見せたいところ以外をどれだけ抑えるか」にも配慮が必要です。

背景及び遠景や影の中など、細かく描きすぎないことで、空間の奥行きや余韻を残す表現が可能になります。

描かないことが、作品に深みを与える重要な要素なのです。つまり、あなたが目立たせたい感動や強調が、観てくださる人へ「ストレートに」伝わるように描くということです。

描写のリズムを意識する

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

画面全体における、描写の密度にリズムをつけると、観てくださる人の視線が自然に移動しやすくなります。

たとえば、主題は細密に、中間部分は中程度に、背景はあっさりと描くことで、視覚的なメリハリが生まれます。

この「強・中・弱」のバランスが、作品の流れをつくり出します。

情報を整理して省略の判断を下す

国画会展 入選作品 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

構図内に、必要な情報が多い場合でも、それらをすべて描き込む必要はありません。

描かれていない部分は、観てくださる人が無意識のうちに補完してくれるという前提に立ち、必要最低限の線や影で印象を残す省略の技法を取り入れましょう。

観てくださる人の想像力を引き出す余白を残すことで、作品の密度が上がります。描くべき部分と、あえて描かない部分を見極めることは、制作全体を俯瞰できている証でもあります。

この視点が定着すると、無駄な労力が減り、主題の印象がより強調された完成度の高い作品になります。

観てくださる人にとって、何が大切で、どこに目を向けてほしいかを意図的に操作できるようになると、表現力の幅が大きく広がるでしょう。

トーンと質感で深みを加える描写法

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人に求められるのは、描くことへの執着だけでなく、「引き算の美学」を取り入れた構成力です。

鉛筆画中級者として、作品の完成度を高めるには、単なる輪郭や形状だけでなく、「質感の違い」や「トーンの繋がり」にまで意識を向けることが求められます。

モチーフの手触りや重さ、空間の奥行きなどを鉛筆の濃淡だけで伝える技術は、作品の説得力を飛躍的に向上させてくれるのです。

本章では、描くことだけではなく、省略することの大切さについて解説します。

トーンの幅を意識してグラデーションを整理する

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画におけるトーンとは、明るさと暗さの度合いで表現されるグラデーション(階調)のことです。

鉛筆画中級者の人は、白から黒までの幅を充分に使いながらも、主題や背景に応じてトーンを整理します。

主題には中間〜濃いトーンを使って存在感を出し、背景には薄めのトーンで空気感を持たせると、自然な立体感と遠近感が生まれます。

一方で、主役には明るめのトーンで処理し、背景に濃いトーンを持ってくることで、主役が前面に出てくるような雰囲気にも描けます。次の作品を参照してください。

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

素材ごとの質感の違いを描き分ける

同じ濃淡でも、紙・金属・布・ガラスなど、素材ごとに光の反射や手触りが異なります。

鉛筆の動かし方を変えたり、線の方向や密度を調整したりすることで、それぞれの質感を描き分けることが可能です。

例えば、金属は硬くてシャープな線、布は柔らかく波打つ影で表現するよう意識しましょう。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

質感とトーンの連動でリアリティーを出す

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

質感とトーンを別々に捉えるのではなく、両者を組み合わせて描くことでリアリティーが増すのです。

たとえば、光沢のある面では強いハイライトと濃い影の対比を明確にし、マット(艶消し)な面ではグラデーション(階調)を滑らかにつなげていきます。

モチーフがどう光を受け、影の角度・長さ・濃さを忠実に再現して、どのように空間に存在しているかを意識することが大切です。

描き込みすぎに注意して柔らかさを残す

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

質感やトーンを意識しすぎて過剰に描き込むと、画面が硬直した印象になってしまいます。

鉛筆の線を残す部分や、あえて塗りきらない箇所をつくることで、空気を含んだような柔らかい雰囲気を保つことができるのです。

すべてを描き切るのではなく、観てくださる人の想像力に委ねる姿勢も大切です。トーンと質感は、モチーフの表現だけでなく、作品全体の雰囲気や印象を決定づける重要な要素となります。

どの質感に、どのようなトーンを当てるかを計画的に整理することで、画面に一体感が生まれ、より完成度の高い作品へとつながっていくでしょう。

このステップを丁寧に重ねることで、鉛筆画は単なる模写から、表現力のある作品へと昇華できるのです。

描写の精度と空気感の両立を目指すことで、観てくださる人に深い印象を与えることができるようになるでしょう。

仕上げで統一感と印象を整える

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

描写を一通り終えた段階でも、作品はまだ完成とはいえません。

最後の仕上げでは、画面全体のバランスやトーンの調整、視線の誘導を再確認し、細部に手を加えることで印象を統一していきます。

この工程を丁寧に行うかどうかが、鉛筆画中級者としての完成度を左右する重要な分岐点になるのです。

本章では、仕上の留意点などについて解説します。

トーンの偏りを見直して統一感を出す

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

描き進めていくと、無意識のうちに一部のトーンが強調され過ぎていたり、逆に主題が背景に埋もれてしまったりすることがあります。

仕上げでは画面を一度離れて俯瞰し、明暗のバランスや視線の流れを再点検しましょう。

濃すぎる箇所を薄くしたり、影を足したりすることで、作品全体が調和した印象になるのです。

次の作品では、洋ナシの左側面に光が当たっていますが、それを引き立てるために背景を濃くしています。また、洋ナシの右側面には、卵の光の反射を受けてわずかに明るくなっています。

洋ナシの一番上の部分には、やや右に向かったやや明るめの背景にしながら、途中からパプリカの背景に向かって段階的に濃い背景にしています。このような変化を背景に加えることで、画面に変化や動きが出るのです。

エッジを調整して視線の焦点を導く

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、エッジ(輪郭線)のシャープさや柔らかさによって、観てくださる人の視線の集中度が変わります。

主題の輪郭はシャープに保ち、それ以外の部分はやや曖昧にすることで、焦点が自然と主題に集まるようになるのです。

エッジの調整は、描きすぎた印象を抑えるうえでも効果的と言えます。

不必要な描写を削って空気感を取り戻す

誕生2020-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

制作の過程で、当初の意図とは異なる箇所に、過剰な描写が加わってしまうことがあります。

仕上げでは、そうした部分を軽く「練り消しゴム」で整えたり、線をぼかしたりすることで、空間に余白と空気感を与えることができるのです。

作品全体を落ち着かせ、観てくださる人に、心地よい間を感じさせる仕上げを心がけましょう。

最終チェックと「ここで終わる」判断

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

最後に重要なのは、「どの段階で筆を止めるか」という判断です。いつまでも細部にこだわり続けると、画面全体の鮮度が失われる危険もあります。

主題が明確に伝わり、画面の印象が自身の意図と一致していると感じましたら、それが「完成」のタイミングです。終える勇気もまた、鉛筆画中級者の証です。

仕上げ工程は、単なる「後処理」ではなく、作品全体をまとめ上げる最も重要な構成の一部です。細部を見直すことで、主題の力を再確認し、作品に一本筋を通すことができます。

この工程を丁寧に行うことによって、鉛筆画はただの練習の延長から脱却し、「伝える作品」としての力を持つようになれるでしょう。

完成間際の見極めこそ、表現者としての成熟を感じられる瞬間となります。

練習課題例(3つ)

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は、練習しただけ上達できるので、是非試してみましょう。

課題①:主題と空白を意識した3分割構図のラフスケッチを描く

- 1つのモチーフ(果物、カップなど)を主役として選び、画面内で3分割構図に基づいた配置を行う。

- 主題の位置と空白のバランスに注意しながら、5〜10分のラフスケッチを3枚描く。

- どの配置が最も視線を引きやすいかを比較し、主題が最も映えるものを1つ選定する。

-220609-4.png)

参考画像です

課題②:質感の違う2つのモチーフを選び描写に強弱をつける

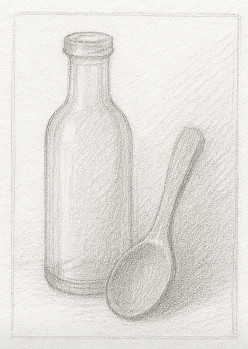

- 例:ガラス瓶と木のスプーンなど、質感の異なるものを並べて描く。

- 主題と副題を明確にし、主題には濃淡と細部描写を集中させ、副題は柔らかく処理する。

- 鉛筆の線の方向、圧、密度を調整して、素材の差を感じさせる。

参考画像です

課題③:完成直前の見直し用ラフに仕上げ調整を加える練習

- 描き終わった鉛筆画を5分間離れて観察し、トーンや視線誘導の流れをチェック。

- 修整箇所に軽くラフスケッチで手を加え、仕上げで加筆・削除するべき箇所を見極める。

- 輪郭線(エッジ)の調整や描き込みの整理、空白の扱いを意識して、統一感のある仕上がりを目指す。

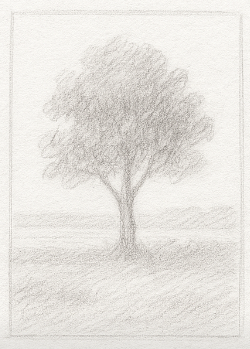

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で初心者を卒業するためには、単に描写の技術を磨くだけでは不充分です。

作品全体の「構成力」や「完成への見通し」を持つことが、鉛筆画中級者としての表現を支える基盤となります。

構想から、仕上げまでの5つのポイントを再確認し、自身の制作プロセスを俯瞰して見直すきっかけにしてください。

以下に、今回の記事のまとめを記載します。

- 構想段階で方向性を明確にする

制作に取りかかる前に、自身が何を描きたいのか、どのような印象を与えたいのかを言語化することで、迷いのない描写が可能になります。主題を一つに絞り、モチーフの選定や作品サイズ、時間配分まで見通しを立てることが重要です。 - 主題と構図を明確に設計する

構図は、視線の動きと作品全体の印象を決定づけます。3分割構図などを活用し、主題の位置や空白のバランス、副題との関係性を調整することで、画面に統一感と魅力が生まれます。

- 描写の優先順位と省略の判断

主題を際立たせるには、すべてを均等に描くのではなく、描写の密度に差をつける判断力が必要です。見せたい部分に描写を集中させ、脇役及び背景や遠景は、省略や簡略化を用いてバランスを取ります。描かないことで、空気感や余韻を演出する技術も不可欠といえるのです。 - トーンと質感で深みを加える描写法

白から黒への階調を意識し、素材ごとの質感を線や筆圧で描き分けることで、モチーフに存在感が生まれます。トーンと質感を連動させてリアリティーを高める一方で、描き込みすぎを避け、空気感を保つことも重要となります。 - 仕上げで統一感と印象を整える

最後の段階では、画面全体を客観的に見直し、トーンやエッジ(輪郭線)を調整して視線誘導を明確にします。過剰な描写を練り消しゴムなどで整え、空白を活かした印象づけを図ります。どこで筆を止めるかという判断も、完成度を左右する要素です。

これらの5つのポイントを常に意識して取り組むことで、単なる練習ではなく「作品」としての鉛筆画が完成します。

構成力を磨くことは、技術と表現力の橋渡しとなり、観てくださる人に強い印象を与える力へとつながるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

構想段階を丁寧にこなすことが、鉛筆画中級者としての大きな一歩となるのです。