こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

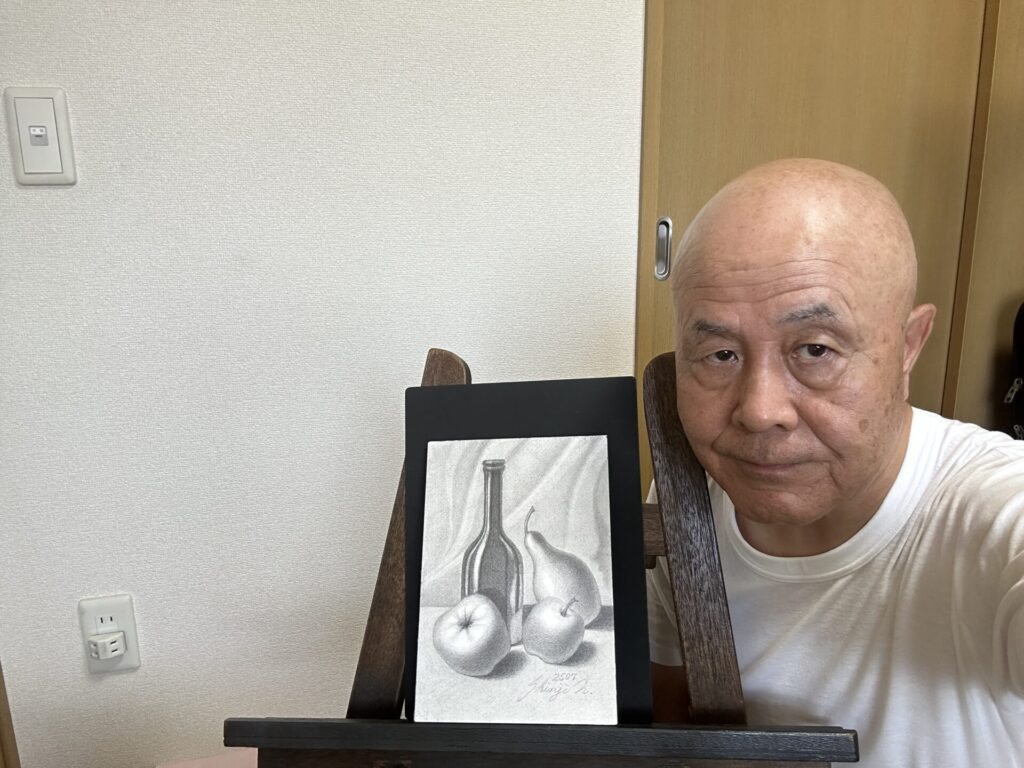

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆だけで描かれたモノクロの世界でも、まるで「色」が存在しているかのように感じたことはありませんか?

それは、単なる濃淡だけではない、視覚と心理に働きかける巧妙な表現技法が用いられているからです。

この記事では、鉛筆画中級者の人に向けて、色を使わずに色彩を想起させる5つの具体的なテクニックを解説します。

リアルさや、情感を高めるための構図や陰影の工夫、質感の描き分けなど、観てくださる人の心に色を届ける表現方法を学びましょう。

それでは、早速どうぞ!

濃淡の幅を最大限に活かすことで色彩感を生む

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

モノクロの鉛筆画において色彩を感じさせる表現の第一歩は、濃淡の幅を最大限に活用することです。

白と黒の間に広がる、無限の階調を丁寧に扱うことで、視覚的な印象に色の記憶が結びつき、観てくださる人の心に「色彩の気配」を生み出します。

これは単なる明るさの変化ではなく、心理的な補色の感覚や、経験からくる色の想起と密接に関係しているのです。

本章では、色彩を連想させるトーンの扱い方について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ハイコントラストによる色の想起効果

色の印象を強く引き出すためには、明暗の対比を明確に描くことが効果的です。

たとえば、白い花びらに対して濃い背景を配置することで、花の白さが際立ち、観てくださる人は自然と「温かい光」や「柔らかな色合い」を感じ取ります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

高いコントラスト(明暗差)は、視覚に強い刺激を与え、白黒の世界の中に暖色系や寒色系の雰囲気を想起させる力を持ちます。

中間調のグラデーションで色の雰囲気を演出

光と影の間に存在する中間調の豊かさは、鉛筆画における色彩表現の核となります。

柔らかく移り変わるグラデーション(階調)は、淡いピンクやブルーのような感覚を呼び起こし、色そのものが描かれていないにもかかわらず、観てくださる人の脳内で自然な彩りが生まれるのです。次の作品を参照してください。

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

とくに、空や水面、衣服の布の質感などを描く際に、中間調のコントロールは色彩感覚を高める重要な手法となります。

視覚心理に働きかける錯覚と補完の技法

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人間の視覚は、実際には存在しない色を補完する能力を持っています。

強い光源を受けたモチーフを白黒で描いた場合でも、観てくださる人の脳はそこに赤や黄色、青といった実在の色を投影してしまうのです。

これを利用して、濃淡の配置を計算的に操作すれば、まるで色彩豊かな絵画のような印象を生むことさえ可能になります。

つまり、描く側は「色を描く」のではなく、「色を感じさせる配置」を設計することが重要なのです。

濃淡の設計とは、単なる陰影表現にとどまらず視覚と記憶を結びつけ、色の錯覚を生み出す高度な演出方法と言えます。

質感の描き分けで色彩の錯覚を引き出す

第1回個展出品作品胡桃のある静物 1997F10 鉛筆画 中山眞治

モノクロの鉛筆画において、色彩の印象を観てくださる人に与えるためには、質感の描き分けが非常に有効となります。

異なる素材を描き分けることで、視覚に訴える「温度」や「重さ」「柔らかさ」といった情報が色と結びつき、実際に色が存在しないにもかかわらず、そこに色を感じる錯覚が生まれるのです。

本章では、質感の違いは、スケッチブックや紙上の触覚的な表現を越えて、感情や記憶に影響を及ぼす点について解説します。

金属と布の対比で冷たさと温かさを演出

硬質な金属の表面を描く際には、滑らかでシャープな輪郭や、高反射なハイライトを意識して描写します。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

一方、布のような柔らかい素材では、トーンの境界を曖昧にし、穏やかな濃淡の移行を用いて表現します。

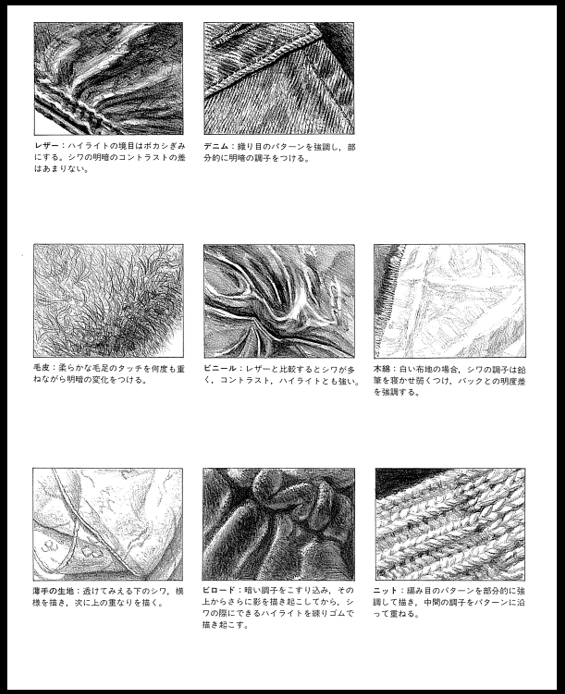

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

この対比によって、金属は冷たく硬い青系の印象、布は温かく柔らかい赤や黄の印象を喚起させる効果が生まれます。これは視覚と触覚の連動による心理的補色現象です。

木材や石の肌理(きめ)を丁寧に描くことで自然色を想起させる

木の年輪や、石の粗さを描く際には、鉛筆の硬度を使い分けてテクスチャー(質感)を丁寧に表現します。

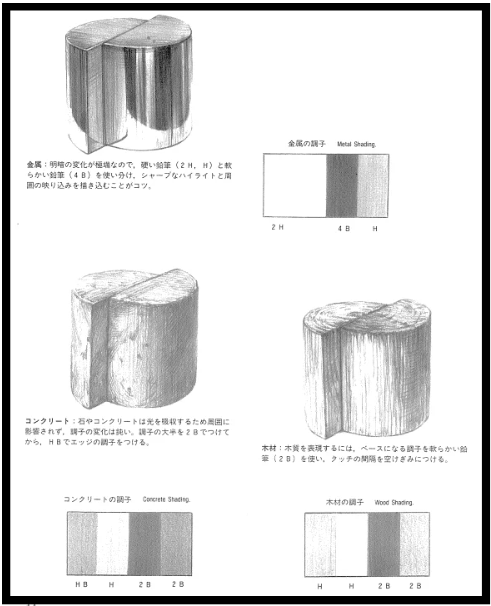

木材には黄土色や茶系のイメージ、石にはグレーや緑(あお)みがかった印象が視覚的に連想されます。次の画像を参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

実際に色を塗っていなくても、肌理(きめ)の描写によって、素材に固有の色彩が観てくださる人の中で補完されるため、作品全体が色づいて観えるのです。

質感の対比で画面に色のリズムをつくる

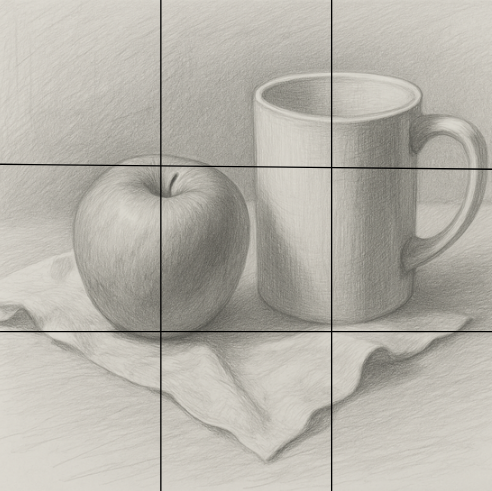

ひとつの画面の中で異なる質感のモチーフを組み合わせると、色彩の変化のような視覚的リズムが生まれます。3分割構図を用いた次の画像を参照してください。

たとえば、ガラス、果物、陶器などを並べて描くと、それぞれの質感に応じて異なる色の印象が喚起され、画面全体に多彩な色彩感が生まれます。

このように、質感の描き分けは、色のない世界に色の変化と流れを生み出す装置となるのです。

モノクロの鉛筆画で色彩を感じさせるには、質感の描写を通じて視覚的な錯覚を促すことが重要です。金属の冷たさ、布の柔らかさ、木や石の自然な粗さといった情報が、それぞれ固有の色を思い起こさせます。

素材ごとの特徴を捉え、描き分ける力を高めることで、色を使わずして色彩のある作品を生み出すことが可能になるのです。

光源の設定で色温度を想起させる演出法

モノクロの鉛筆画で色彩を感じさせるには、光の演出も非常に重要な要素です。

とくに、光源の位置や性質を明確に設定することで、「色温度」に関する心理的な印象を引き出すことができます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

色温度とは、視覚的に感じる光の温かさや冷たさのことで、実際に色がなくても、光の方向や強さから色の記憶が呼び起こされるのです。

本章では、光と色の関係について解説します。

暖かい光源と冷たい光源を意識した構成

第1回個展出品作品 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

たとえば、ロウソクの火や夕陽のような光源は暖色系、月明かりや蛍光灯のような光源は寒色系として脳内で処理されます。

鉛筆画でこれを表現するには、柔らかい光の広がりや、影の濃さの違いを調整します。暖かい光を描く場合は、陰影の境界をなだらかにし、全体に穏やかなトーンを使うのです。

冷たい光を表現するには、シャープなコントラスト(明暗差)と硬質な(陰影の境界がはっきりとした)影を用いて、清涼感を演出します。

光の方向で生まれる色の錯覚

光の射す方向が明確であれば、立体感が強まり、陰影の差が色彩的な印象を強化します。

斜め上からの光は自然光を想起させ、白昼のイメージを強調しますし、下から照らす逆光や反射光を描けば、不自然で人工的な色の印象を与えることができるのです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

これらの光の方向と、強度をコントロールすることで、色そのものではなく「その場の空気感」が色として感じ取られるようになります。

反射光や環境光の演出による色の再現

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

主光源だけでなく、周囲からの反射光や環境光も意識的に描くことで、さらに色彩感覚が高まります。

たとえば、壁に反射した柔らかい光が人物の肌に当たるように描くと、そこに桃色や橙(だいだい)色を想起させる温かみが宿るのです。

環境光の強弱を調整することで、画面全体の色温度のバランスが整い、作品に奥行きと雰囲気が加わります。

鉛筆画における光源の設定は、単なる影を作るための手段ではなく、色彩の錯覚を生むための強力なツールです。

暖色と寒色を感じさせる光の使い分け、光の方向性、そして環境光の取り込みによって、観てくださる人の脳内に色の記憶を呼び起こすことが可能になります。

モノクロでありながら「色の空間」を創造できるのが、光源演出の魅力なのです。

構図と配置で視覚的な色の流れを作る

鉛筆画において「色」を感じさせるには、構図の設計とモチーフの配置も重要な役割を果たします。

単体の描写にどれほど技術があっても、画面全体の視線誘導やリズムが適切でなければ、色彩の印象を有機的につなげることはできません。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モノクロの中で色の流れを感じさせるには、構図全体における視覚的なグラデーション(階調)や質感の対比、空間の緩急を意識して設計する必要があります。

本章では、作品制作時における色彩表現において、構図が色彩的なイメージを補強できる点について解説しましょう。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

斜め構図と3角構図で動きのある色の流れを作る

斜め構図や3角構図は、画面内に動的な視線の流れを生み、視覚的なグラデーション(階調)を想起させるのに適しています。

モチーフを斜めに配置することで、光と影の濃淡が段階的に移り変わり、そこに色のリズムが生まれるのです。

とくに、3角構図は安定感と動きを兼ね備えており、視線を段階的に移動させながら、質感と明度の変化によって色彩的な感覚が強調されます。次の作品を参照してください。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

視線の誘導と空白の使い方で色の緩急を演出

視線の流れを設計する際に重要なのが、空白とモチーフのバランスです。

濃い部分から淡い部分へ、硬い質感から柔らかい質感へと視線が流れるように構成することで、自然な色の変化のような錯覚が生まれます。次の作品を参照してください。

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

また、余白の使い方によって視線の停滞や移動に緩急がつき、画面全体に「色の波」のような印象が広がります。これは色彩を視覚的リズムとして捉えるための重要な手法です。

グラデーションの配置で色彩の方向性を強調する

国画会展 入選作品 誕生2007-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

画面全体に、計画的なグラデーション(階調)を配置することで、色の流れを明確にすることができます。

たとえば、左上から右下へ向かって徐々に明度を下げていく構成にすると、黄から赤へと移るような暖色の印象を与えられるのです。

逆に、下から上へ向かって暗くすることで、青や緑のような沈静した色調が想起されます。グラデーションは単なる濃淡の変化ではなく、視覚的な色の移動を表現する手段になります。

構図と配置は、単なる観た目の整理ではなく、色彩の流れを生み出すための設計図です。

斜め構図や3角構図で動きを作り、空白と視線誘導で緩急を設け、グラデーションの方向性を明確にすることで、鉛筆だけで描かれた画面が色彩を帯びて観えるようになります。

色を直接描かずに、構図によって「色の時間軸」や「空気の移動」を感じさせることが、鉛筆画中級者の人に求められる次の表現レベルといえるでしょう。

感情表現によって色を想起させる

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、色彩を感じさせる方法の最終的な鍵は、「感情表現」にあります。

人間は、感情と色彩を無意識に結びつける習性を持っています。悲しみは青や灰色、情熱は赤、安らぎは緑といったように、心理的な状態と色は深くリンクしているのです。

本章では、モノクロで描かれた作品であっても、感情が強く表出されていれば、観てくださる人はその作品の中に色を見出す点について解説します。

表情や仕草から感情を導き、色を連想させる

人物画においては、顔の表情や体の動きが感情を象徴する大きな要素となります。

憂いを帯びた眼差し、うつむいた姿勢、あるいは明るく笑う口元など、感情がはっきりと伝わる描写を行うことで、観てくださる人はその感情に対応する色を脳内で補完するのです。

悲しげな人物からは青みがかった世界が、喜びに満ちた場面からは暖かい黄色やオレンジが浮かび上がるように感じられるのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 つかの間の休日 F10 鉛筆画 中山眞治

背景や空気感で感情の色調を強調する

主題(主役や準主役)だけでなく、その周囲の空気感や背景の描写によっても、感情表現は深まります。

曇った空、濃い影、かすかな光といった演出によって、寂しさや希望、緊張などの感情が画面全体に漂うのです。

その感情が濃く伝わるほど、観てくださる人はその場の「空気の色」を感じ取るようになります。背景に込められた空気が、画面に静かな色彩をもたらします。次の作品を参照してください。

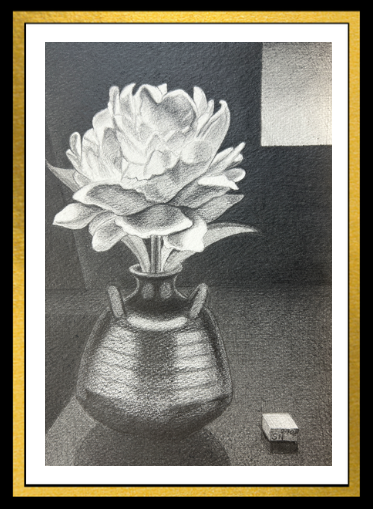

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

感情のグラデーション(階調)で色彩の深みを演出する

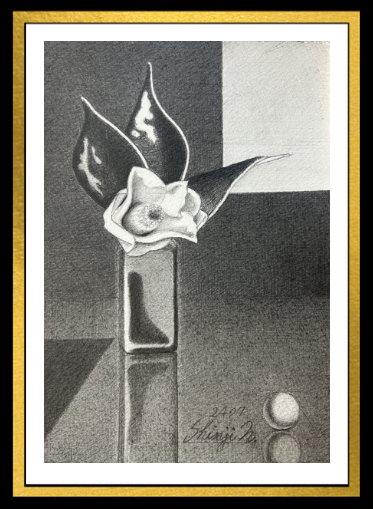

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

作品全体を通して、感情の変化や移ろいを描き出すことで、色の流れに似た構成を作ることが可能です。

例えば、左から右にかけて明るさや密度を変化させていくことで、希望や覚醒のような感情の変化を描写できます。

このような時間的変化や感情の波を持たせることで、観てくださる人は色と同様のリズムや広がりを感じ、作品の奥行きが増していくのです。

感情の表現は、色彩を伴わない鉛筆画においても、視覚的な彩りをもたらす力があります。表情や動き、背景の演出、さらには感情の時間的な変化を丁寧に描くことで、観てくださる人の心の中に色が生まれます。

モノクロでありながら、色彩豊かな作品として印象づけるには、技術だけでなく心の動きもスケッチブックや紙上に映し出すことが欠かせないのです。

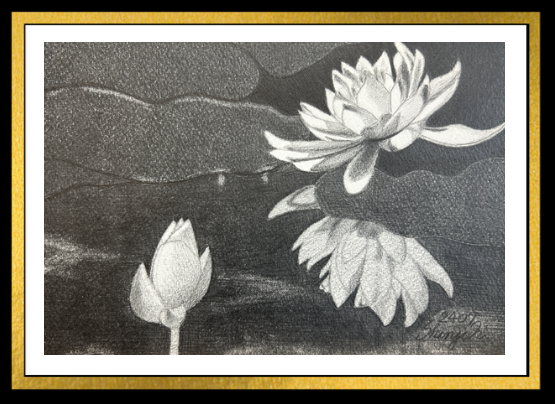

練習課題例(色を感じさせる鉛筆画表現のトレーニング)

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

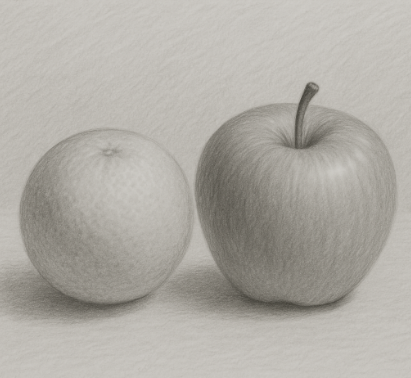

明暗の幅だけで果物の「色」を感じさせる練習

濃淡とグラデーションのみを使い、リンゴやオレンジなどの果物を色なしで描き、観てくださる人に「赤」や「オレンジ」などの印象を与えられる構成を考える。

参考画像です

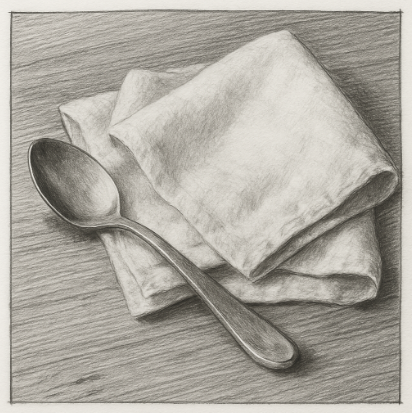

異なる質感のモチーフを組み合わせて色彩の錯覚を誘う演習

金属スプーン・布ナプキン・木のテーブルを1枚の構図に配置し、それぞれの質感を明確に描き分けることで、観てくださる人に異なる色味を感じさせる。

参考画像です

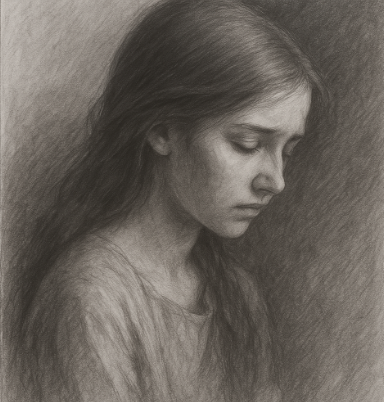

人物の表情と背景の演出だけで感情と色を想起させる練習

人物の顔とポーズに加え、背景のトーン処理のみで、温かさ・哀しさ・希望などの感情を描き出し、それに応じた色調を感じさせるよう構成する。

参考画像です

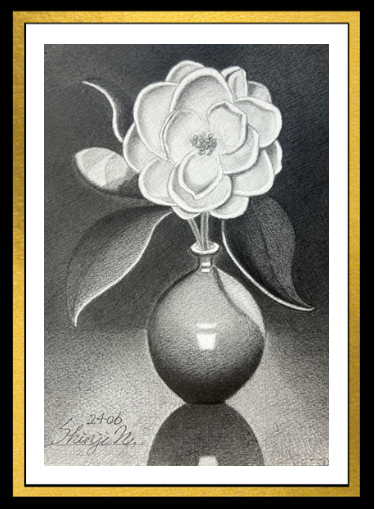

まとめ

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

モノクロの鉛筆画において色彩を感じさせる表現は、単なる明暗や技術だけでなく、視覚的な錯覚や感情、構図の設計など、複数の要素が絡み合って成立します。

この記事では、鉛筆画中級者の人が色を使わずに色彩感を生み出すための5つのテクニックを解説しました。

以下にその要点をまとめます。

- 濃淡の幅を最大限に活かすことで色彩感を生む

明暗の幅を広げ、グラデーション(階調)を丁寧に描くことで、モノトーンでも色の雰囲気を演出できます。視覚心理を活用することで、色の錯覚が生まれるのです。 - 質感の描き分けで色彩の錯覚を引き出す

金属、布、木などの異なる質感を明確に描き分けることで、それぞれに対応する色彩イメージが観てくださる人の中に生まれます。素材感と、色の記憶を結びつける表現が鍵となります。 - 光源の設定で色温度を想起させる演出法

暖かい光と冷たい光を意識的に使い分けることで、暖色系や寒色系のイメージを誘発できます。光の方向性や反射光の描写が、空間全体の色彩感を高める要素となるのです。 - 構図と配置で視覚的な色の流れを作る

3角構図や斜め構図、空白と視線のリズムを用いて、色のような「流れ」を画面に作り出します。濃淡の配置やグラデーション(階調)の方向性を意識することで、色の連なりが生まれます。 - 感情表現によって色を想起させる

表情や動き、空気感を強調することで、感情と色がリンクします。悲しみは青、喜びは黄色など、感情の強さが視覚的色彩の印象に直結するのです。

これらの5つの技法を意識的に取り入れることで、色のない鉛筆画でありながら、観てくださる人に豊かな色彩を想起させることが可能になります。

ただ形や陰影を追うだけでなく、「色を描かずに色を伝える」ことを意識することで、作品の表現力は一段と高まり、印象に残る一枚に仕上がるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2-485x673.png)

コントラスト(明暗差)の強弱や、中間調の階調を駆使し、視覚心理に基づいた配置を意識することで、鉛筆というシンプルな道具だけでも、豊かな色彩の印象を届けることが可能になるのです。