こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

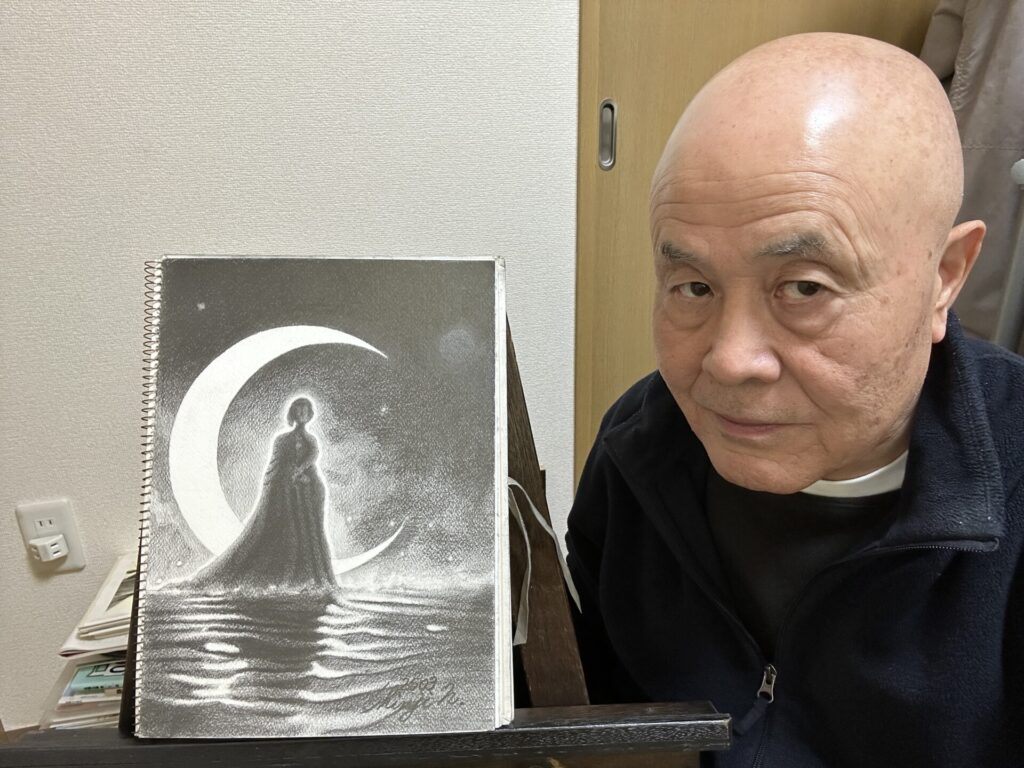

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅰ」と共に

さて、鉛筆画でドラマチックな雰囲気を生み出すには、陰影の活用が欠かせません。光の当たり方や陰影の強弱を工夫することで、作品に深みと臨場感を与えることができます。

この記事では、単なる明暗表現ではなく、視線誘導や空間の演出など、より効果的な陰影技法を解説します。

適切なコントラスト(明暗差)の付け方、光源の設定、陰影の配置によって、モノクロの鉛筆画でも鮮烈な印象を与えることが可能です。あなたの作品をワンランク上の表現に引き上げるための技法を学びましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画のコントラストを活かして魅力を引き出す方法

第1回個展出品作品 反射 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、コントラスト(明暗差)の活用は作品の魅力を引き出す鍵となります。

単なる明暗の違いではなく、光と影の配置、濃淡の幅、グラデーション(階調)の精度によって、作品の印象は大きく変わります。

本章では、モノトーンの鉛筆画をより力強く、印象的に仕上げるためのコントラスト技法を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

陰影に使う鉛筆の濃さについて

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

陰性技法と言っても、どのくらいの濃さの鉛筆が必要になるのかを、知りたい人も多いのではありませんか?

筆者のオススメする鉛筆の幅は、これから取り組む人には、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本あれば、当面の制作ができることお伝えしておきます。

また、この場合には「同じメーカーの製品で揃えること」です。その理由は、メーカーによって「描き味が多少異なる」からです。結論から言えば、どこでも買える鉛筆として、「ステッドラー」をオススメします。

あなたが、5作品ほど描いて、「この先も鉛筆画を続けたい」とお考えになられるようでしたらば、その時点で揃える鉛筆の幅を広げましょう。上の作品の一番トーンの濃いところは、画面右下の角あたりですが、ここでは6Bを使っています。

尚、あなたが、前述の7本の鉛筆からスタートした場合には、4Bの鉛筆を鋭く削り、トーンを入れるところへ、縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチングと言います)で、繰り返しトーンを入れていけば、かなり濃いトーンも得られます。

強いコントラストが生み出す視覚的インパクト

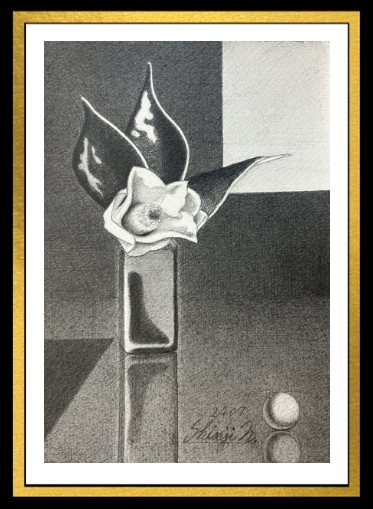

第2回個展出品作品 一輪挿しと花 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、最も暗い部分と最も明るい部分の差が大きいほど、視覚的なインパクト(衝撃)が強まります。

例えば、人物画では目元の影を深く描くことで印象を際立たせたり、風景画では手前と奥の明暗差を大きくすることで奥行きを生み出すことが可能です。

効果的なコントラスト(明暗差)を作るためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

- 一番明るい部分(ハイライト)と一番暗い部分(シャドウ)を意識的に配置する。

- 中間トーンを使って滑らかにグラデーション(階調)を作り、唐突な境界を避ける。

- 作品の焦点となる部分に最も強いコントラストを集中させる。

尚、画面深度を高める方法を紹介しておきます。画面前景を薄暗く・中景を暗く・遠景を明るくすることで、圧倒的な効果を得られます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

この作品では、モチーフの背景から地平線までを9B~10B(三菱ユニ鉛筆)を使っています。中景の濃いトーンがモチーフを劇的に際立たせ、遠景の樹々(3本)で遠近感を強調させつつ、リズムを取っています。

グラデーションを活用して自然な立体感を演出

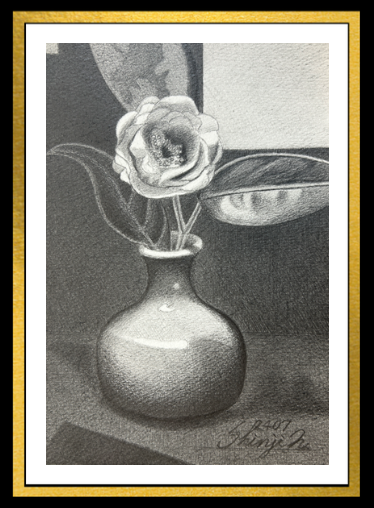

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

そして、強いコントラスト(明暗差)だけでは不自然になりやすいため、スムーズなグラデーション(階調)を取り入れることも重要です。

特に光源を意識した滑らかな濃淡の変化が、立体感を生み出すポイントにもなります。

グラデーション(階調)を活かす方法としては、次の技術が役立ちます。

- 筆圧の調整:筆圧を弱めることで、滑らかなトーンの移行が可能。濃いところから薄いところに向かっては、徐々に力を抜いていくようなタッチが必要。

- 線の重ね方:細かい線を重ねて密度を変えることで自然な明暗を作る。

- 擦り込み技法の活用:ティッシュペーパー及び綿棒や、ぼかし専用のツールである擦筆(さっぴつ)を使って柔らかくぼかし、質感を整える。しかし、ティッシュペーパー及び綿棒で充分足りる。

擦筆の画像です

作品のテーマに合わせたコントラストの調整

全ての作品で強いコントラスト(明暗差)を用いるわけではなく、テーマに応じて調整が必要です。例えば、柔らかい雰囲気を出したい場合は、コントラストを抑えた繊細な濃淡表現が求められます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

一方で、ドラマチックな印象を与えたい場合には、影を強調し大胆なコントラストを活用することで、メリハリのある作品に仕上がります。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

- 静かな雰囲気の作品:淡いトーンを主体にし、緩やかなグラデーション(階調)を作る。

- 力強い印象の作品:暗部をしっかり描き込み、ハイライトとの対比を明確にする。

- 視線誘導を意識する:主役となる部分のコントラストを強め、目を引きつける工夫をする。

光の方向と陰影の配置で奥行きを生み出すテクニック

-4.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、奥行きを生み出すためには光の方向を適切に確認し、陰影を配置することが重要です。

単に暗い部分を作るだけではなく、光がどの方向からきて、モチーフにどのように当たり、影がどこに付いているのかを意識することで、より立体的でリアルな表現が可能になります。

本章では、モノトーンの鉛筆画において、奥行きを強調するための光と影の活用方法について解説します。

光源の位置がもたらす奥行きの変化

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

光の位置によって、作品の奥行きや立体感は大きく変化します。光源がどこにあるのかを確認することで、より印象的な表現が可能になります。

- 側光(サイドライト):横から光を当てることで、明暗の対比が強調され、形の立体感が際立つ。描き始めの人には、この角度からの光は制作しやすい。自宅の机の上の、位置を自由に変えられるライトを使って描くのが効果的。

- 逆光(バックライト):被写体の輪郭が際立ち、幻想的な雰囲気やドラマチックな印象を生み出す。

- 順光(フロントライト):影が少なく、均一な明るさになり、フラットな表現が可能だが、陰影を強調する描き方には不向きな場合が多い。しかし、上の作品のように、背景や周囲に主役を引き立てるトーンを使えば、逆に生きてくる。

奥行きを意識するなら、側光や逆光を活用し、影の落ち方を確認することが大切です。

遠近感を強調する陰影の配置

星月夜の誕生2023-Ⅱ F10 鉛筆画 中山眞治

奥行きを表現するには、陰影の配置を工夫し、前景・中景・遠景の明暗の違いを意識することが重要です。

- 前景は薄暗く、中景は濃く、背景は淡く:手前にあるモチーフには影を薄暗く中景には一番濃い暗さを、遠くにある部分ほど薄くすることで、自然な遠近感が生まれる。前述している部分を参照。

- 焦点を決めてコントラスト(明暗差)を強調:奥行きを持たせるためには、作品の主役となる部分の明暗差をはっきりさせ、背景との差を作る。

- 影の方向で奥行きを演出:影が手前に伸びるか、奥に伸びるかで、空間の広がり方が異なるため、光の当たり方に注意。

このように、影の濃淡と配置を調整することで、よりリアルな奥行きを演出できます。

柔らかい影と強い影を使い分けるコツ

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁2001 F100 鉛筆画 中山眞治

陰影の強さによって、作品の雰囲気や奥行きの印象は変わります。場面に応じた影の使い分けを意識しましょう。

- シャープな影(硬い影):光源が近いために影が強くなり、輪郭がくっきりした影になることで、コントラスト(明暗差)を強調し、力強い印象を与えられる。

- ぼかした影(柔らかい影):光が拡散して落ちる影は、作品に奥行きと柔らかさをもたらし、ナチュラルな仕上がりになる。

- 影の強弱をコントロールする:全体を均一な陰影にするのではなく、強調したい部分と抑えたい部分を配慮して描くと、より奥行きのある表現が可能。

鉛筆画で奥行きを生み出すには、光源の方向を意識し、陰影を計画的に配置することが不可欠です。適切な光の設定と影の配置を組み合わせることで、リアルで立体的な作品を生み出せます。

視線をコントロールする陰影の使い方とは?

第1回個展出品作品 休日 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、視線を誘導するためには陰影の配置が重要な役割を果たします。

適切な明暗のバランスを取ることで、観てくださる人の目を自然に特定のポイントへと導くことができます。

本章では、モノトーンの鉛筆画において、視線を意図的にコントロールする陰影の使い方について解説します。

強調したい部分にコントラストを集中させる

-誕生2023-Ⅱ-F30-3-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

視線を特定のポイントへ誘導するためには、コントラスト(明暗差)の強弱を使い分けることが効果的です。

上の作品では、一番手前の左下から、画面中央の「発芽した植物の芽」、そして、画面右上の双葉を開いた植物の芽へと、観てくださる人の視線を画面左下から右上へ導いています。

- 主役の周囲に強いコントラスト(明暗差)を作る:描きたいモチーフの輪郭を明るくし、背景を暗くすることで視線を引き寄せられる。

- 意図的に影を落とす:周囲に強い影を作ることで、視線を中央や特定の方向に集中させられる。

- コントラストを弱める場所を作る:重要でない部分は陰影の差を少なくし、目立たせたくない部分を自然にぼかす。

これにより、画面全体のバランスを整えつつ、意図的に視線の動きを誘導することが可能になります。

視線の流れを意識した陰影の配置

国画会展 新人賞 誕生2007-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

陰影の配置によって、視線の動きを計画的にコントロールすることができます。

上の作品では、前述のモチーフのように、植物の芽を3つ使って、観てくださる人の視線を画面左下から右上に導いていますが、さらにそこから画面左上へとカーブして、視線を誘導しています。

- 光の方向に沿って視線を誘導する:光源の位置に応じて、明るい部分を画面の出口として、誘導する構成を作る。

- 放射状の陰影を活用する:中心から外へと広がる影の形状を利用し、視線を画面内にとどめる方法もある。

- 重要な要素を陰影で囲む:モチーフの周囲に暗めの影を配置することで、自然と中央に目が向くように調整する。

- 画面深度を作る:既述しているように、前景を薄暗く・中景を暗く・遠景を明るくすることで、視線はおのずと遠景に向けられる効果を活用する。上の作品もその効果を使っている。

これらのテクニックを活用することで、意図した構図の魅力を最大限に引き出すことができます。

奥行きを利用した視線誘導の工夫

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

視線を自然に誘導するためには、遠近感を活用した陰影の配置も有効です。

- 手前を暗く、奥を明るくする:前述のように、視線を奥へと誘導するためには、前景を暗めに描き、背景を明るくすることで自然な奥行きを作る。

- 陰影のグラデーションで遠近感を強調:モチーフの距離によって影の濃さを調整し、観てくださる人の視線の焦点をコントロールする。

- 細部の描き込みを調整する:主役や準主役のモチーフ及び手前の陰影を細かく描き込み、遠くの影はぼかすことで、視線のフォーカスを適切に配置する。

- 手前から奥に向かう視線を活用する:上の作品のように、道路・線路・河などを使って、自然に視線を誘導する。

見落としがちな視線誘導のコツとは

静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

ここで重要な点を一つお伝えしておきます。あなたが描きたいと思った、主役や準主役のモチーフには細密描写を施しましょう。それ以外のモチーフには、何となくわかる程度の描き込みにすべきです。

すべてを細密に描き込んだ作品では、観てくださるからすれば、あなたの感動や強調が伝わりにくくなってしまうのです。そのような作品を「何が言いたいのかよく分からない作品」などと言われてしまうことがあります。

つまり、主役や準主役を引き立てるために、それ以外のモチーフに細かい柄や模様が入っていても、「省略して描く」ということが重要だということです。この制作行為を「デフォルメ」と呼んでいます。

デフォルメは、省略・削除・拡大・縮小・つけたし等、何でもありです。風景画などでは、実際の風景に電柱や電線があっても、それらを省略して描くことは、プロ画家にとって当たり前に行われているのです。楽になったでしょう?^^

そして、もしも全体に細密描写をしたいのであれば、主役や準主役にはしっかりと「ハイライト」を入れて、それ以外のモチーフには、「ハイライトを抑えて描く」ことで、主役や準主役を引き立てることもできます。

視線をコントロールする陰影の使い方を理解することで、より計画的に作品の構成をすることができます。陰影のコントラストや配置を工夫し、視線の流れを意識することで、より魅力的な鉛筆画を制作できます。

柔らかい影と強い影を使い分けて印象を操作するコツ

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、陰影の強弱を使い分けることで、作品の印象を大きく変えることができます。柔らかい影は穏やかで優雅な雰囲気を、強い影は力強さやドラマチック(劇的)な印象を演出します。

ただし、単に濃淡を変えるだけではなく、適切な使い分けを意識することが重要です。

本章では、モノトーンの鉛筆画における「柔らかい影」と「強い影」の特徴を活かし、作品の印象をコントロールする方法について解説します。

柔らかい影で優雅な雰囲気を作る方法

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

柔らかい影は、滑らかなグラデーション(階調)を活かして、穏やかで落ち着いた印象を生み出します。

- ぼかし技法を活用する:鉛筆の線を重ねた後、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆を使ってぼかすことで、自然な陰影を作る。

- 細かい筆圧のコントロール:弱い筆圧で何度も塗り重ねることで、優しいトーンの影を表現できる。

- 影の境界を曖昧にする:光が拡散するような描き方を意識し、影の輪郭をなめらかにすることで、柔らかい雰囲気を演出する。

柔らかい影は、ポートレート(肖像画)や幻想的な風景画に適しており、繊細な表現を可能にします。

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

強い影でドラマチックな表現を生み出す

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

強い影は、はっきりとしたコントラスト(明暗差)を持たせることで、視覚的なインパクト(衝撃)を与えます。

- 輪郭を明確にする:暗い影の境界をくっきりと描くことで、力強い印象を強調。

- ハッチング(一定方向からの線の塗り重ね)技法を活用する:鉛筆の線を重ねることで、シャープな陰影を作り、質感を強調する。

- 光の方向を明確に確認する:強い影を作るには、光源を限定し、光と影のコントラストを最大化することが重要。

この技法は、建物のデッサンや、強い感情を表現する人物画などに適しています。

柔らかい影と強い影を組み合わせるテクニック

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

最も効果的な表現は、柔らかい影と強い影を適切に組み合わせることです。

- 焦点となる部分には強い影、それ以外には柔らかい影を使う:視線を誘導し、主題を際立たせることができる。

- 遠近感を演出する:手前の影を濃く、奥の影を柔らかくすることで、奥行きを感じさせる。

- 作品のテーマに合わせた影の使い分け:静かな雰囲気なら柔らかい影を多めに、劇的な表現なら強い影を多めにする。

鉛筆画では、陰影の使い分けが作品の印象を大きく左右します。柔らかい影と強い影の特性を理解し、場面ごとに適切に使い分けることで、より完成度の高い作品を目指しましょう。

モノクロの鉛筆画で劇的な雰囲気を作る陰影の工夫

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

モノクロの鉛筆画において、陰影の工夫次第で劇的な雰囲気を生み出すことが可能です。

単に暗い部分を強調するだけではなく、光と影の配置、コントラスト(明暗差)の調整、陰影のぼかし方などを計算的に用いることで、ドラマチック(劇的)な印象を与えることができます。

本章では、モノトーンの鉛筆画で劇的な効果を生むための陰影技法を解説します。

強いコントラストで印象を際立たせる

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モノクロの鉛筆画で劇的な雰囲気を作るには、コントラスト(明暗差)の強弱を意識することが重要です。

- 暗部をしっかり描き込む:最も暗い部分をしっかりと黒く塗り込むことで、視覚的なインパクトを強める効果を得られる。思い通りに最暗部を暗くできないときには、その部分への線の描き方は、縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)によって、より濃いトーンを得られる。

- ハイライトを意識的に配置する:完全な白の部分を残すことで、光の存在を強調し、明暗の差を際立たせる。

- 焦点となる部分のコントラストを最も強くする:視線を引き付けるために、中心となるモチーフ周辺の明暗差を最大限に活用する。

強いコントラストを活用することで、単調になりがちなモノクロ画に深みと力強さを加えることができます。

陰影の配置でストーリー性を持たせる

遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

劇的な雰囲気を生み出すためには、単にコントラスト(明暗差)を強くするだけでなく、陰影の配置によってストーリー性を持たせることが大切です。

上の作品では、モチーフは結婚指輪ですが、遠い約束とは過去から未来に向かっての約束なのか、あるいは、現在から過去を見ての約束なのかと、考えますよね。

一般に、絵画上の画面左は「過去」を暗示し、画面右は「未来」を暗示するものです。

つまり、この作品では、画面右上の部分の方が左側の「抜け」に対して明るいので、現在から未来に向かって、「結婚の約束」について思いをはせているということを表しています。

- 光の方向を明確にする:光源を限定し、影の位置を計画的に決めることで、緊張感や神秘的な雰囲気を演出できる。

- 部分的な暗がりを作る:画面の一部を暗くすることで、隠された要素を想像させる効果を持たせる。

- 陰影のバランスを調整する:全体を均一に描かず、陰影に強弱をつけることで、視線の動きをコントロールする。

適切な陰影の配置は、作品に奥行きや感情を加える強力な要素になります。

ぼかし技法を駆使してドラマチックな空気感を演出

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

陰影のぼかし方を工夫することで、作品全体の雰囲気を大きく変えることができます。

- 柔らかい影で幻想的な雰囲気を作る:ティッシュペーパーや練り消しゴムを使って影を滑らかにぼかすことで、空気感や神秘性を加える。この時の練り消しゴムの使い方は、練り消しゴムを練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして優しくなぞる。

- シャープな影で緊張感を生み出す:エッジ(縁)のはっきりした影を作ることで、鋭さやダイナミック(力強い)な印象を強める。

- ハーフトーンの使い方を工夫する:完全な黒や白だけでなく、さまざまな濃淡を織り交ぜることで、深みのある空間表現が可能になる。

ぼかしの強弱を調整することで、作品の印象をより劇的に演出することができます。

モノクロの鉛筆画で劇的な雰囲気を作るには、強いコントラスト、陰影の配置、ぼかし技法の3つを効果的に組み合わせることが重要です。これらのテクニックを活用し、深みのある印象的な作品を目指しましょう。

鉛筆画の陰影技法を極めて劇的な表現を実現する総まとめ

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における陰影技法を効果的に使うことで、作品の印象を劇的に変えることができます。

光の方向、コントラスト(明暗差)、ぼかしの技法を駆使し、視線誘導や奥行きの演出を意識することで、より深みのある表現が可能です。

以下では、モノクロの鉛筆画で魅力的な陰影を生み出すための総まとめを紹介します。

コントラストを活かして視線を誘導する

- 強いコントラスト(明暗差)をつけることで、視線を引き付けるポイントを作る。

- 主題の隣接部や背後に濃いトーンを配置し、自然に主題へ視線を集める。

- コントラストを調整し、作品全体のバランスを整える。

光の方向を確認し、奥行きを作る

- 側光(サイドライト):立体感を強調し、影の存在感を増す。モチーフの影を一番捉えやすいオススメのレイアウト。

- 逆光(バックライト):シルエットを際立たせ、幻想的な雰囲気を生み出す。

- 順光(フロントライト):影を抑え、柔らかく穏やかな印象にする。扱いにくい光の方向ではあるものの、全体の配置を工夫すれば使いこなせる。

柔らかい影と強い影を使い分ける

- 柔らかい影:ぼかし技法を活用し、穏やかで落ち着いた表現になる。

- 強い影:輪郭をはっきり描き、シャープで力強い印象を与える。

- 組み合わせることで奥行きとストーリー性を演出。

陰影の配置でドラマチックな効果を生み出す

- 明暗の対比を意識し、視線誘導をコントロールする。

- 部分的に暗がりを作り、ストーリー性やミステリアス(神秘的)な雰囲気を加える。

- グラデーション(階調)の工夫で立体感を強調する。

ぼかし技法を駆使して空気感を演出

- ティッシュペーパーや綿棒で滑らかにぼかし、幻想的な陰影を作る。

- シャープな影を使うことで、緊張感やダイナミック(力強い)な表現を強める。

- 濃淡の幅を活かし、作品に奥行きと質感を加える。

鉛筆画の陰影技法を使いこなすことで、単なるモノクロ表現ではなく、奥行きやドラマ性を持たせることもできます。

光源の位置を確認し、コントラスト(明暗差)を調整し、適切なぼかし技法を駆使することで、視線を誘導しつつ魅力的な作品を生み出すことが可能です。

今回紹介したポイントを活用し、より完成度の高い鉛筆画を目指しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-7-485x353.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

F10-1996☆-2-485x673.png)

鉛筆画のコントラストを上手く活かすことで、単なるモノクロの絵が劇的に変わります。明暗の配置、グラデーションの質、そして作品のテーマに応じた調整を意識して、表現力を高めましょう。