こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、いきなり結論から入りますが、鉛筆画で上達したい人は、「楽しんで描けることが全て」です。

そのためには、まずどのようにすれば、鉛筆画を楽しんで描くことができるかを考えることが一番重要になります。

鉛筆画に限らず、仕事であっても勉強であっても、どの分野においても、楽しんで取り組んでいる人に、勝てる者はいません。「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように、「楽しんで取り組める」ことは最大の武器なのです。

楽しんで描くことで制作技術が増し、さらに楽しくなってさらに描き進むと、さらにもっと上手に描けるようになる、この好循環に乗れれば、もうこっちのものです。^^

この記事では、楽しんで鉛筆画を描くためには、どうしたらよいのか、そのための実践的な習慣を含めて詳しく解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

規則正しい生活習慣で制作を楽しむ

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描く、モチベーション(意欲や動機付け)を持続させるためには、まず生活習慣を整えることが欠かせません。

心身が疲れていたり、イライラしている状態では、集中力が途切れやすく、鉛筆画を描く行為自体が苦痛になってしまうことにもつながるでしょう。

鉛筆画中級者の人にとって大切なのは、作品を制作する時間を無理やり確保するのではなく、日常のリズムの中に自然と組み込んでいく工夫が必要となります。

というか、本当に鉛筆画をうまく描けるようになりたいと、願う気持ちが強ければ強いほど、自然と規則正しい生活に変わっていくはずです。

本章では、生活のリズムに鉛筆画を組み込んでいく方法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

睡眠と休日の活用

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

充分な睡眠をとった翌日の休日に、集中して制作を行うのは、最も効率的な方法の一つです。

頭が冴えている状態で描くと、制作画面全体への注意力が増して、細部にも気を配る余裕が生まれ、作品の完成度が高まります。

休日に、まとまった時間を確保できれば、制作を楽しみながら技術の向上にも期待できるのです。

平日の夜の短時間の制作

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

一方で、平日は仕事や生活の疲れから、長時間の制作は難しいものです。その場合には、10分程度の短くても、集中できる制作時間を取り入れると効果的です。

短時間であっても、線を描く習慣を継続すれば、描写の感覚を鈍らせることなく日々の練習を積み重ねられます。

また、短時間でモチーフの輪郭を捉える「クロッキー」などもオススメです。要は、短時間でもどれだけ集中できるかが、この場合にはカギになるのです。

その場合のコツは、鉛筆は3Bや4Bの鉛筆で、芯先を鋭くしないで取り組み、扱う紙はそれこそA4サイズの「チラシの裏」でも良いでしょう。

また、鉛筆の持ち方は、人指し指・中指・親指でつまむように優しく軽く持ち、リラックスして取り組むことがベストです。

鉛筆画中級者の人は、このような小さな積み重ねが、次第に大きな成長につながることを理解しておく必要があります。

姿勢と体勢の工夫

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

制作中の姿勢も、習慣の一部として重要です。イスに足を組まずに深く腰掛けることで、長時間の制作でも疲れにくくなれます。

姿勢が安定すると、描線のぶれが減り、集中力を持続させやすくなるのです。

無理のない体勢で描くことは、楽しんで続けるための大切な準備といえます。

鉛筆画の制作を習慣化する視点

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

生活のリズムの中で、「鉛筆画を描く時間」を特定の習慣へ結びつけるのも効果的です。

たとえば、「平日は夕食後の10分」「休日の朝食後の2時間」といった形で固定すると、自然に鉛筆画を続けられるようになれます。

これは、モチベーションを一時的に高めるというよりも、制作を生活の一部にする長期的な工夫です。

本章の冒頭でも触れましたように、鉛筆画中級者の人にとって大切なのは、無理をせず楽しんで続けることです。規則正しい生活習慣を整えることは、その基盤をつくる第一歩となります。

生活習慣を整えることは、鉛筆画中級者がモチベーションを保ちつつ、制作を楽しむための土台となるのです。

充分な睡眠を確保して、休日に集中する、平日は短時間でも描く習慣を大切にする、姿勢を整えて疲れにくい体勢を維持する、さらに日常のリズムに制作時間を組み込むといった工夫は、いずれも描く行為を自然に続ける力を育みます。

音楽と環境づくりで集中力を高める

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を楽しみながら制作を続けるためには、環境づくりがモチベーション維持の大きなカギとなるのです。

その中でも、音楽をかけたり、制作空間を工夫することは、気分を落ち着け、集中力を持続させる助けになります。

鉛筆画中級者の人は、表現の幅が広がる一方で、制作時間は長くなりがちです。そのため、無理のないリズムを作り出せる環境を整えることが重要なのです。

本章では、制作を長く続ける上での環境づくりについて解説します。

音楽がもたらすリラックス効果

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

制作時に音楽を流すことで、気持ちが落ち着き集中しやすくなれます。

あなたの落ち着ける曲を静かに描けたり、静かなクラシックや環境音は特に効果的で、気分の波を整えると共に手の動きを滑らかにしてくれるのです。

心地よいリズムに身を任せることで、緊張感が和らぎ、自然と制作に没頭できるようになれます。

筆者の場合には、気に入った音楽をかけて制作画面に向かうと、毎回まるで画面の中に入ってしまったような没入感を味わえるのです。^^

空間の整え方

-3.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

制作するためのスペースが散らかっていると、気持ちも乱れやすくなります。

机の上を整理整頓し、必要最低限の道具だけを手元に置くと、集中力が高まるのです。

また、適度な明るさの照明や、換気などにも心掛けることで、疲労を軽減し長時間の制作でも快適に続けられるようになれます。

あるいは、小型のイーゼルを購入するのも良いでしょう。次の画像は、筆者が使っているイーゼルですが、通販でも1万円前後で購入できます。また、イスは、ホームセンターで踏み台として販売しているものを使うのも便利です。

筆者が現在も使っているイーゼルです

筆者が現在も使っているイス替わりの踏み台です

筆者の制作環境です

室温及び湿度や香りの調整

F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

環境を整える上で、室温及び湿度や香りも見落とせません。アロマやお香を使えば、気分を切り替えるスイッチになります。

温度や湿度を快適に保つことで、体の負担を減らし、制作時間を安定させることが可能になるので、日常生活の中での小さな改善が積み重なって、成果につながるということなのです。

集中と休憩のバランス

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

制作環境を整えても、集中が長時間続くとは限りません。30分から1時間に一度、席を立って軽く体を伸ばすだけでも、リフレッシュ効果が得られるのです。

無理に描き続けるのではなく、休憩をリズムに組み込むことで、結果的に長く制作を楽しめるようになれます。

音楽や環境づくりは、鉛筆画中級者の人が、集中力を高めて制作を楽しむために不可欠な要素です。

音楽によって気分を整え、整理された作業空間と適切な照明によって視覚的な集中を促し、室温及び湿度や香りの調整で、快適さを維持することができます。

制作にあたっては、決して疲れていたり、イライラしていたり、気分が乗らなかったりした時には、取り組んではいけません。修行になってしまいますからね。このような時には取り組まないことが、重要なポイントです。^^

さらに適度な休憩を挟みながら、鉛筆画の制作を習慣として取り入れれば、自然と制作モードに切り替わり、モチベーションを長く保つことが可能になります。

シンプルな構図を繰り返し描く習慣

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

複雑な題材ばかりを追いかけてしまうと、気力が磨耗し、制作が重荷になりがちです。そこで鉛筆画中級者の人には、短時間でも始めやすい、シンプルな構図を反復する習慣をオススメします。

心身の負荷を抑えつつ、観察と手の精度を鍛えられて、楽しさを保ったまま上達が積み上がります。反復の強みは、今日の一枚が、さらなる明日の一枚に直結する再現性の高さにあるのです。

本章では、条件を一定化すれば、小さな改善が結果に現れ、やる気が自然に循環する点について解説します。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

-F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 鉛筆画 中山眞治

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来られて、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と、感じたことはありませんか?

構図とは、先人が築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

繰り返しがもたらす安定

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

同じ構図で、同じモチーフを何度も描くと、慣れから線の迷いが減り、筆圧と速度のバランスが整います。

陰影の置き方や、エッジの締め方もイメージに定着し、描き進めるほど判断が素早くなります。微差の積み重ねが、実用的な引き出しを増やし、制作に自信を与えてくれるのです。

とくに、描き始めの5分での精度が向上すると、短時間練習の質が跳ね上がり、たとえ10分間の制作であっても、手応えを感じやすくなれます。

身近なモチーフで心理的負担を下げる

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

調理器具、食器、果物、野菜など、日常の身近にある物は取り扱いやすく、構図の検証にも最適です。

見慣れた対象は、不安を呼びにくい分だけ、光の向きや配置替えの試行に集中できるのです。 鉛筆画中級者の人は、「準備せずに描ける題材」を常備すると継続が楽になります。

たとえば、リンゴとマグカップ、卵と四角い箱などの対比は、質感と陰のつながりを確かめる定番の組み合わせとして有効です。

同じ構図で全部のジャンルを試してみる

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

あなたが手掛ける最初の一つの構図で、静物・人物・動物・風景・心象風景を制作する。そして、次に取り扱う構図でも、静物・人物・動物・風景・心象風景を制作する。

このようにして、また次の構図に取り組んでいくと、その構図でどんな角度や組み合わせで描こうかと考えるはずです。

筆者は、このような順序と考え方で制作を進めていく内に、描くから少しうまくなる・少しうまくなるからもっと描きたくなる・もっと描くことでさらにもう少し上手になる、の好循環に乗ることができました。^^

段階的に難易度を上げる

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

最初は、単体の立体<球(卵でもOK)・円柱(茶筒に白い紙でも貼りましょう)・直方体(品物が入っている箱を使いましょう)>で構図を固定し、慣れてきましたら2つのモチーフの構成、次に背景のトーンや反射光を追加するのです。

部屋の明かりを消して、デスクの上の自在に動く照明を使って光の方向を変え、視点や間隔、重なりも小刻みに変え、最後に素材差(木・金属・布)を導入します。無理のない負荷設計が継続と成果を両立させてくれます。

失敗は、量で回収できるように課題を細かく分解し、毎回一つだけ改善項目を設定するのがコツです。シンプルな構図の反復は、心理的抵抗を下げたまま、基礎力と判断力を磨く合理的な方法です。

身近な題材を固定し、比較記録で改善点を点検し、段階的に条件を増やすことで、鉛筆画中級者の人は、日々の短時間でも確かな伸びを実感できます。

尚、部屋の明かりを消して、デスクの上の自在に動く照明を使う場合には、A4サイズの「黒い下敷き」も一枚買っておきましょう。その下敷きの上にモチーフを置くと、何とも素晴らしい景色が得られます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

技術はゆっくりですが確実に堆積し、昨日の工夫が今日の精度を支えてくれます。楽しさが維持できる限り習慣は続き、積み上げはやがて大作(80号以上)への制作意欲へと変わるでしょう。

公募展や個展を目標にする

第1回個展出品作品 休日 1998 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を続けるモチベーション(意欲や動機付け)として、明確な目標を設定することは大きな力を持ちます。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、公募展や個展は単なる発表の場ではなく、日々の制作を支える精神的な支柱になるのです。

作品を人に見せることを前提に取り組むことで、緊張感と責任感が芽生え、完成度を高める意欲が自然に湧いてきます。

本章では、公募展や個展を目指すことで、モチベーションを高められる点について解説しましょう。

地元公募展で経験を積む

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

まず挑戦しやすいのは、市区町村及び県や府が主催する地元の公募展です。出品規定に従い、サイズやテーマに合わせて作品を仕上げる経験は、計画的に制作を進める訓練になります。

締め切りに間に合わせるための逆算思考や、展示を意識した仕上げの重要性を学べるのは大きな利点です。気軽に応募できる規模だからこそ、心理的負担も少なく、挑戦の一歩を踏み出しやすくなれます。

因みに、市・区・県・府への出品については、それぞれ出品する場所へ直接確認するか、ネットで確認できますが、大雑把に次のようなサイズでの出品になります。

市や区(洋画12号以内…埼玉県川口市の場合)・県(洋画S40~F50号…埼玉県の場合)・府(洋画30~150号…全関西美術展の場合)。

この場合の取り組みとしては、出品の最初は、たとえばそれが、市の公募展であるとした場合には、出品規定の一番小さなサイズで、出品規定最大の点数(2~3点)での出品がオススメです。これで、入選の確率が高くなります。

そして、いずれは、その市展での最大の大きさ、且、最多の作品点数で出品することにより、「入賞(知事賞・市長賞・教育委員会教育長賞・優秀賞・奨励賞など)」の確率が高まります。

次の作品を参照してください。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

個展開催による視野の拡大

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

作品が一定数蓄積してきましたら、個展を開催することも検討しましょう。ギャラリーを借りるだけでなく、カフェや地域の公共施設でも可能です。

来場者から、直接感想を受け取る体験は、自らの制作だけでは得られない刺激や教訓をもたらしてくれます。批評や応援の言葉は、次の制作への意欲を高め、視野を広げ意欲を高める大きな機会になります。

しかし、この場合の用意する作品点数については、個展会場の展示スペースの関係もあるので、まずは会場を見に行って、実際に何点展示できるかを確認しておきましょう。

また、展示をする場合の日程については、余裕を見て早めの申し込みが必要です。筆者の第1回目の個展では、人気のある会場であったために、開催の1年半前の申し込みになってしまったのです。

この会場は広かったので、F10を40点展示することにしましたが、その時点では25点ほどしか作品がなかったので、申し込みをしてから必死になって描きました。^^

結局、トータルで45枚描いて、その中から厳選して、40点に絞って何とか間に合わせることができました。完成度の低い作品では、観ていただく人に失礼なので、この作品の絞り込みは重要です。

そして、個展会場の申し込みや、額入れ、展示などは、ほとんど私一人で行いましたが、行きつけの画材店にも有料ではありますが、協力を得られたのでスムーズに進みました。

あなたも個展を開催する際には、個展などの出品にも手伝ってもらえる画材店を選んで、お付き合いするようにすることがオススメです。

尚、小さな展示スペースの場合には、F6やF10の作品で合計20点くらいでも個展を開催することが可能な場合もあるので、個展を開催したいと考えられた場合には、まず会場を早めに探して抑えることが必要となります。^^

次の画像は、第2回目の個展の画像です(第1回目の個展会場と同じ場所で開催しました)。写っているのは、43歳のころの筆者です。^^

全国規模の公募展への挑戦

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

さらなるステップアップとして、全国規模の公募展を目指すと良いでしょう。審査を経て評価を受けることは緊張を伴いますが、それ以上に貴重な学びがあります。

入選を目指す過程そのものが、制作の質を押し上げ、日々の練習をより有意義で充実した、真剣にもなれる動機となるのです。

そして、何よりも重要なことは、結果にかかわらず、挑戦した経験が自信と実力に結びつきます。

このため、全国公募展へ出品する際には、あなたが初めに取り組むスケッチブックの大きさは、おそらく6~10号のはずですので、徐々に画面を大きくしていくことが必要です。

筆者の場合には、F10→F30→F50→F80→F100→F130と画面を大きくしていきました。因みに、あなたがF10以上の大きさの画面に取り組む場合には、「木製パネルに水張り」した画面で取り組むことになりますが、最初の内は画材店で揃えられます。

しかし、F100号以上の場合には、画材店では費用が高いので、パネルと紙(ロール)を買って、あなたの住まいの近くの「表具屋さん」へ送って、張り付けてもらいましょう。下張りには、フスマの紙などを使うのが良いです。

この方法で制作すれば、画材店へ頼む金額の約半額で制作画面を準備できます。

尚、全国公募展では、一般的に100号以上の大きさでの出品が多いのですが、10号や30号でも出品できる全国公募展もあります。

作品を大きくしていく段階でも、その大きさに見合った全国公募展へ出品できることを記憶しておきましょう。この件では、年間を通した公募展についての関連記事を、この記事の最終部分に掲載しておきますので参照してください。

目標が制作に与える力

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

具体的な発表の場を意識すると、日常の制作にも大きな意味が加わるのです。「次の公募展に出す作品」と決めて取り組むだけで、緊張感と集中力が生まれます。

曖昧なモチベーションでは長続きしにくい制作も、明確なゴールを設定することで持続可能な取り組みに変わるのです。

公募展や個展は、鉛筆画中級者の人にとって夢や努力を形にし、成長を促す場であり、日常の制作に目的を与える装置となります。

地元の公募展で基礎を試し、個展で視野を広げ、全国規模の挑戦で更なる高みを目指すことは、鉛筆画のプロを目指すための花道です。^^

この段階的な流れを経験することで、描く行為が単なる習慣にとどまらず、次なる挑戦へと進化します。

筆者は、全国公募展の中でもレベルの高い、国画会の主催している「国展」へ初出品して、入選できた時には、嬉しくて3晩よく眠れなかったほどです。次の作品がその時の作品です。^^

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

目標を持つこと自体が、制作を続ける強力な推進力となり、作品づくりの楽しさをより深い充実感へと変えてくれるのです。

制作を習慣化する工夫

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描き続ける上で、最大の課題はモチベーションの波に左右されてしまうことです。

やる気がある日は集中できても、気分が乗らないときには鉛筆を持つことさえ億劫になります。こうした不安定さを克服するには、制作を生活の一部に組み込む習慣化が最も効果があります。

鉛筆画中級者の人は、制作時間が長くなる傾向が強いので、無理なく継続できる工夫を日常に取り入れると効果が期待できるのです。

本章では、無理のない制作をするために、制作を生活の一部にしてしまうことを提案します。

尚、疲れていたり、イライラしていたり、気が乗らないときには、その日は「すっぱりとやめる」ことも充分に大切なことです。そんな時には、サウナに行ったり、一杯飲んで、さっさと寝てしまいましょう。^^

筆者は、よくそうしていましたね。そこで無理をすると、楽しくならず、そんなことを続けてしまうと、あなたは描くことが嫌いになってしまいます。それが一番まずい状態です。気をつけましょう。まるで修行になってしまうからです。^^

時間を固定して描く習慣

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

毎日、同じ時間に制作することは、体を自動的に制作モードへ切り替える強力な方法になります。平日では、夕食後の15分や、入浴後の10分など短い時間でも構いません。

一定のリズムを守ることで、気分に左右されず描く行為が自然に定着していきます。

長時間描けない日があっても、「決まった時間に鉛筆を握る」ことを大切にすると、継続力が育つのです。

筆者の場合には、独身の一人住まいでしたので、土日祝祭日盆暮れ正月などの休日には、「鉛筆画が描きたくて」早朝4時くらいから目が覚めてしまい、起き抜けから描きだして、疲れるたびに食事・洗濯・片付け・掃除などをはさんでいました。

この結果、気分転換にもなり、健康的な生活になっていました。昼食は外で済ませることが多かったですが、その後もすぐに描き始めて、夕食の買い出しから帰ってきて、入浴後に軽く飲むと、pm9:00には眠りに入っていました。^^

平日も、会社の帰りに食事をして帰り、入浴後に、9:00~11:00まで、ほとんど毎日制作していましたので、3年半で第1回目の個展の開催までたどり着けました。^^

制作場所を決めて集中を高める

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

空間を特定すると、そこに座るだけで集中できるようになれます。机の一角や部屋の隅を「描く場所」と決めれば、習慣が環境に支えられます。

そこで、散らかった空間では集中しづらいため、必要な道具だけを置いて視覚的な雑音を減らすことも重要です。

環境と行動を結びつけることで、自然に制作が日課となります。

小さな達成感を積み重ねる

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

大作(80号以上)ばかりを目指すと、途中で行き詰まることがあります。そこで短時間で仕上げられるスケッチや、モチーフの一部描写を習慣に組み込むと、小さな成功体験を重ねられます。

その達成感は、次の制作への意欲を高めてくれて、結果的に大作に挑戦する力を蓄えられるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、この小さな積み重ねは大きな飛躍の基盤となります。

柔軟さを持って継続する

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

習慣化を続ける中で、「今日は描けなかった」と自分を責める必要はありません。翌日にまた再開できれば、それは習慣が維持されている証拠です。

途切れを恐れるよりも、「続ける意志」を大切にする方が精神的に安定します。

柔軟な姿勢を持つことで、習慣は無理なく長続きして、描くこと自体が自然な行為へと変わっていくのです。制作を習慣化する工夫は、鉛筆画中級者の人にとって、モチベーションを安定させる最大の方法です。

決まった時間と場所を設定し、小さな達成感を日々積み重ねながら、柔軟に続ける意識を持つことで、制作は「特別な行為」ではなく生活の一部になります。

しかし、くれぐれも、疲れていたり、イライラしていたり、気が乗らないときには、その日は「すっぱりとやめる」ことも、しっかりと気に留めておきましょう。

その積み重ねが揺るぎない自信を育み、やる気に左右されない描き続けられる力を生み出してくれます。

練習課題(3つ)

-1-4.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

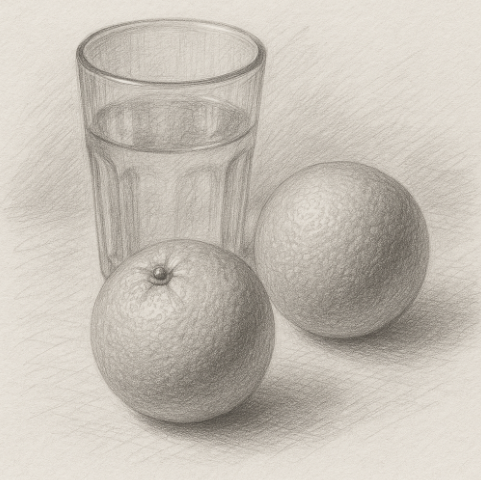

短時間集中の練習

平日の夜に、10分間タイマーを設定し、果物やカップを素早く描く。短時間でも集中力を養う。

参考画像です

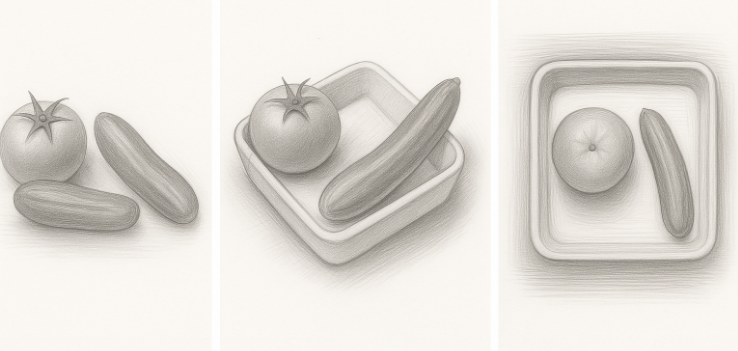

同じ構成で繰り返しの練習

同じ野菜や食器を異なる角度や構成で3回描き、比較して成長を確認する。

参考画像です

公募展を意識した作品作り

休日に、2時間以上の時間を確保し、仕上げを意識した小作品を完成させる。次の展示を意識した練習の実践。

参考画像です

まとめ

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞・デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を続けるうえで最も大切なのは、モチベーションを無理なく保つ工夫を積み重ねることです。

とくに、鉛筆画中級者の人は、基礎を理解しているがゆえに伸び悩みを感じやすく、気分や環境にも左右されて描く意欲を失うことがあります。

そこで、日常生活の中で制作を支える習慣を築くことが重要になるのです。

生活リズムの調整や制作環境の工夫、シンプルな構図を繰り返す練習、そして目標の設定や習慣化の仕組みづくりを意識することで、モチベーションは安定し、作品制作を長期的に楽しめるようになります。

この記事で紹介しましたポイントを、次のように整理しました。

- 規則正しい生活習慣を整え、休日に集中する時間を持ちながら、平日は短時間でも制作を継続する。

- 快適な室温及び湿度と、音楽や香りによる空間づくりを通して集中力を高め、適度な休憩を取り入れて長時間の制作を支える。

- シンプルな構図を繰り返し描くことで、基礎力を磨き、身近なモチーフを活用して、心理的な負担を下げながら成長を実感する。

- 公募展や個展といった明確な目標を設定し、段階的に挑戦することで、作品の制作に意味を持たせる。

- 決まった時間と場所で制作を行い、小さな達成感を積み重ねながら習慣化を進め、柔軟さを持って継続する。

これらの取り組みを実践することで、鉛筆画中級者の人は「やる気があるかどうか」に左右されず、描くこと自体を生活の一部にして、自然に制作を続けられるようになれるでしょう。

日々の、短時間の積み重ねや習慣化された行動は、大作に取り組む際の大きな自信につながり、公募展や個展という目標が加わることで、制作に明確な意味が与えられて、制作そのものが充実した体験へと変わります。

総じて、モチベーションを保つためには無理をせず、生活の中に描く時間を自然に取り入れ、環境と意識を整えることが欠かせません。

小さな工夫の積み重ねが結果的に大きな成長を生み出し、鉛筆画を長く楽しみ続ける力となるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-5-485x353.png)

無理をせず、楽しんで取り組む姿勢こそが、長期的に作品を仕上げるための最大の支えになるのです。