こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において、単にモチーフを適切に描くだけでは、画面が平面的に見えてしまいます。観てくださる人に、奥行きを感じてもらうためには、描線の方向性や濃淡の配置によって空間を操作することが重要です。

とくに、鉛筆画中級者の人が一歩進んだ表現を目指す際には、視線誘導を意識した描線の流れや、前後関係を明確にする明暗の調整が欠かせません。

この記事では、描線と濃淡を効果的に組み合わせることで、観てくださる人が自然に奥行を感じられる表現方法を解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

描線の方向性で奥行きを強調する

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、空間の奥行を感じさせるためには、描線の描き方そのものが重要な役割を持つのです。

ただ形をなぞるだけの描線では、平面的な印象しか生まれませんが、方向性や強弱を意識して線を用いると、観てくださる人の視線は自然に画面の奥へと導かれます。

鉛筆画中級者の人が、さらに表現を高めるためには、描線を単なるアウトライン(輪郭)ではなく、空間を操作する手段として理解することが不可欠です。

本章では、描線の持つ性質を生かした、奥行き表現の方法を紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

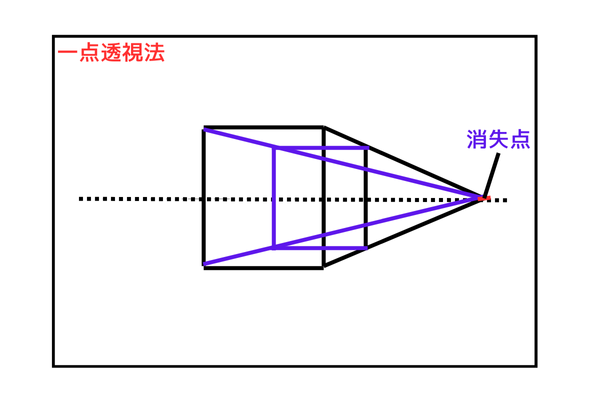

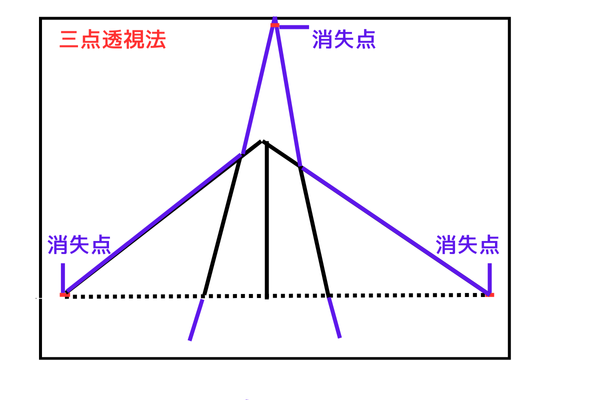

収束線で奥へ導く視線操作

遠近法(透視法)に従って、消失点へ向かう収束線は、最も直接的に奥行きへ導く手段です。道や廊下、フェンスや机など、規則性を持ったモチーフでは特に効果を発揮するのです。

手前の線は太く濃く、奥へ行くほど細く淡くすることで、距離感と立体感を強調できます。

しかし、描線の方向を誤ると、空間の奥が歪んでしまうため、消失点を意識して練習することが重要です。

因みに、次の作品では、道の突き当りの位置を√2の位置に据えています。つまり、画面の縦のサイズ÷1.414で得られた寸法に設定しているということです。構図(※)はこのようにも使えます。^^

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

※ 構図については、この記事の最終部分に、取り組みやすい構図を複数掲載した関連記事を用意していますので、関心のある人は参照してください。

描線の強弱で前後関係を描き分ける

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

描線の太さや濃淡の差は、手前と奥を分ける大きな鍵です。

近くの制作対象は、筆圧を強めてしっかりと描き込み、遠くの制作対象は、軽く薄い線で描写すると、画面全体に自然な遠近感が生まれます。

全ての線を、同じ強さで描くと平板になり、奥行が感じられなくなるため、筆圧を段階的に調整する訓練が欠かせません。

曲線を用いた視線の流れづくり

直線だけではなく、曲線も取り入れることで、視線の流れを柔らかく奥へと誘導できます。小道や川などを曲線で描けば、観てくださる人は自然に画面奥へと導かれるのです。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 f3 鉛筆画 中山眞治

人物の体のラインや、静物の曲面にも応用でき、直線的な構図よりも、豊かなリズムを持つ奥行き表現が可能になります。

曲線は、感覚的に捉えやすい要素なので、動きや柔らかさを演出する際に効果的です。

描線の密度で情報量を調整する

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

奥行まで細部を描き込み過ぎると、画面が混乱して、奥行きが損なわれます。手前は情報量を多く、奥は描線を少なくすることで自然な遠近感が成立します。

たとえば、林を描く場合には、手前の木は樹皮まで細密に描き込み、奥の木は幹の輪郭だけを示す程度で充分です。

描線の数や、密度を調整することは、省略を活かすことにもつながり、観てくださる人に想像の余地を与える効果を持ちます。

描線は、単なる輪郭をなぞる手段ではなく、空間を構築するための大切な表現要素です。収束線によって奥へ導き、強弱で前後を分け、曲線で流れを生み、密度で情報を整理することで、画面に自然な奥行きが生まれます。

鉛筆画中級者の人にとって、描線を自在に操る技術は、作品を格段に引き上げる力を持ちます。

濃淡の配置で奥行きを生み出す

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、奥行きを描くもう一つの大きな要素は、濃淡の配置です。

描線だけでは限界があり、濃さやトーンの違いを効果的に配置することで、画面は一気に立体感と深みを増します。

鉛筆画中級者の人にとって、濃淡を意識的に操作することは、表現力の飛躍に直結するのです。

本章では、濃淡を空間表現に活用するための、具体的な方法を解説します。

手前を濃く、奥を薄くする基本原則

遠近感を表現する際に、有効なのが「濃淡の対比」です。手前のモチーフはしっかり濃く描き込み、奥へ行くにつれて淡く処理することで自然な距離感が生まれます。次の作品も参照してください。

葡萄Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

たとえば、森を描く場合には、近くの木は幹の影を濃く入れ、奥の木は軽く灰色でぼかす程度にするだけで、空間の広がりを実感できるのです。

この基本原則を理解すると、画面全体がぐっと引き締まり、観てくださる人の目が自然に奥へと導かれます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

尚、上の作品では、画面深度を高めるために、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、その効果を高めています。あなたの制作でも、役立ててください。^^

光源を基準にしたトーンの整理

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

濃淡は、単に前後関係を示すだけでなく、光の位置を表現する役割も持っているのです。

光源が、どこから差しているのかを明確に意識することで、手前から奥にかけての影の濃さや長さが変化し、空間に一貫性が生まれます。

たとえば、左上から光が当たっている場面では、手前の影は深く濃く、奥の影は短く弱く描くと自然な奥行きが表現できるのです。

光の方向を意識して濃淡を整理すると、画面に説得力が加わります。

グラデーションで空気感を作る

濃淡を滑らかにつなぐグラデーション(階調)は、奥行きを感じさせる上で非常に効果的です。空や地面を描く際に、トーンを連続的で滑らかに変化させることで、空気の層を感じさせることができます。

とくに、風景画では、地平線付近を淡く処理することで空気遠近感が強調され、広がりのある空間が表現できるのです。

人物や静物でも、背景をなめらかにグラデーションで処理すると、モチーフが前に浮き上がって見える効果が得られます。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

明暗の対比で焦点を際立たせる

濃淡は、単に奥行きの表現だけでなく、画面の焦点を際立たせるためにも使えます。手前の主役モチーフの周囲を強い明暗差で囲むと、視線が集中しやすくなります。

一方で、奥の部分はコントラスト(明暗差や対比)を弱め、観てくださる人が無意識に主題へ注目できるように配置するのです。

この明暗の対比を意識的に操作すれば、奥行きだけでなく画面のストーリー性も生まれます。次の作品を参照してください。

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

濃淡は、画面に立体感を与える最も強力な手段の一つです。手前を濃く奥を薄くする基本、光源を基準にした影の整理、グラデーションによる空気感、そして明暗の対比で焦点を作ること。

これらを意識的に組み合わせることで、単なる描写から一歩進んだ空間表現が可能になります。

鉛筆画中級者の人は、濃淡をただ付けるのではなく、配置や流れを戦略的にコントロールすることを心がけると、作品全体の完成度が格段に向上するでしょう。

視線誘導で奥行を感じさせる構図的工夫

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

奥行きのある鉛筆画を完成させるためには、単にモチーフを描写するだけでなく、観てくださる人の視線をどのように導くかを意識及び設計することが欠かせません。

描線や濃淡の工夫と同様に、視線誘導を構図の中に組み込むことで、観てくださる人が自然に画面の奥へ引き込まれる体験を得られます。

鉛筆画中級者の人にとって、この視線誘導は表現の幅を広げ、作品を印象的に仕上げる重要な技術なのです。

本章では、視線を奥へ導くための構図的な工夫を紹介します。

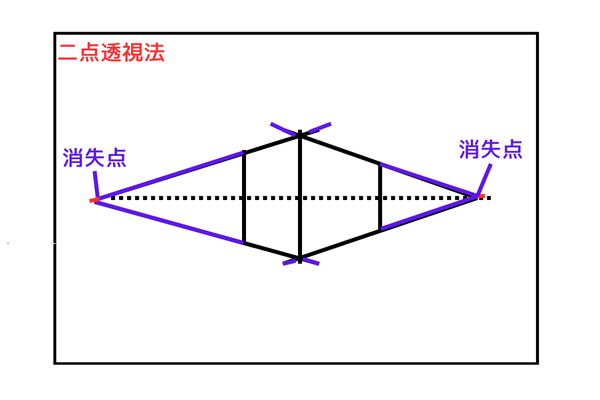

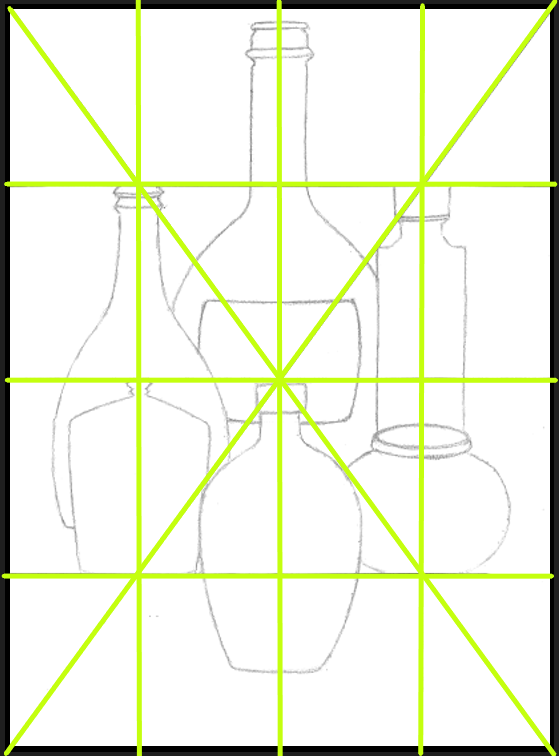

対角線を活かした配置

画面の隅から隅へ対角線を引くようにモチーフを配置すると、視線は自然に奥へ流れていきます。

たとえば、手前に大きな石を置き、奥に小さな建物を対角線上に描けば、視線が手前から奥へと導かれるのです。

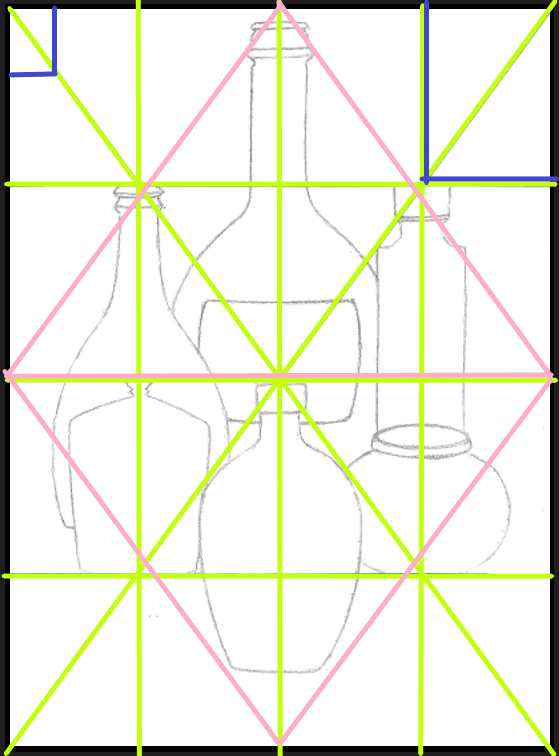

描線の延長が無意識に働くため、平面的な配置よりも強い奥行きが感じられます。次の、制作手法も参照してください。

-220608.png)

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

- 紫色線:対角線を暗示するためにモチーフを配置

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

重なりによる前後感の強調

モチーフをあえて重ねて描くことで、前後関係が明確になります。

たとえば、人物の前に椅子を置いたり、木の枝を建物の手前に描くと、観てくださる人は自然に奥に隠れている要素を意識するのです。

重なりの効果は単純ながら強力で、構図に取り入れるだけで奥行き表現が大きく向上します。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 兎の上り坂 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

尚、この作品の構図は、左奥のウサギは画面右側のウサギを見る、画面右側のウサギは画面中央正面のウサギを見る、画面中央正面のウサギは我々を見る、という構図です。この構図は人物画でも使えます。^^

道筋や曲線で視線の動きを導く

小道や川、フェンスや影のラインなど、流れを持った要素は、視線を奥へ導く格好の材料です。とくに、曲線は柔らかい誘導を生み、画面にリズムを加えます。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

人物画でも、髪の流れや衣服のしわを曲線的に配置すると、視線が画面奥方向へ自然に誘導されるのです。

視線の動きを意識すると、ただの描写が一つの物語を持つ画面に変化します。

空白を活かした奥行への広がり

奥行きを強調するためには、描き込みすぎない空白も重要です。背景をすべて細かく描き込むのではなく、あえて余白を残すことで、その先に広がる空間を想像させられるのです。

空白は、単なる省略ではなく、観てくださる人の意識を、奥へ向けるための装置となるのです。 とくに、風景画では、空や地面の一部を白く残すことで距離感を効果的に表現できます。次の作品を参照してください。

入り江の夜明け 2020 F3 鉛筆画 中山眞治

視線誘導を意識した構図は、奥行きを生み出すための大きな武器となります。対角線を活かして配置を工夫し、重なりで前後感を強調し、曲線や道筋で自然に目を導き、空白を残して広がりを演出しましょう。

これらの方法を意識することで、観てくださる人は無意識に奥行を感じ取り、画面に深い没入感を得られます。

鉛筆画中級者の人にとって、視線の動きを計算に入れることは表現の成熟につながり、作品の完成度を一段階高める、大きな要素となるでしょう。

前後関係を整理して奥行を際立たせる描写法

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、奥行きをしっかりと感じさせるには、手前と奥の関係を意識的に整理することが不可欠です。

前後関係が曖昧なまま描写を重ねると、画面全体が混乱し、奥行の深さが伝わりません。

鉛筆画中級者の人が、さらに表現力を高めるには、モチーフの配置や描き込みの程度を調整して、視覚的な階層を明確に作り出すことが重要です。

本章では、前後関係を整理しながら奥を際立たせる、具体的な描写法を解説します。

手前の描き込みを強調する

画面に奥行きを与えるためには、手前のモチーフを丁寧にしっかりと描き込み、存在感を強めることが効果的です。

たとえば、静物画で手前の果物の質感を細かく描写し、奥の器をやや控えめにすることで、前後の差が明確に生まれます。次の作品も参照してください。

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

細部や質感の強調は、観てくださる人に、距離感を感じさせる第一歩となるでしょう。

奥行は省略して軽く示す

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

手前のモチーフの描写以外に、奥のモチーフにまで、すべてを同じ密度で描き込む必要はありません。むしろ省略気味に描いた方が、自然な奥行きが生まれるのです。

たとえば、人物の背景にある木々を一つ一つ詳細に描き込むよりも、輪郭だけを軽く示し、トーンでまとめることで充分に空間を感じさせられます。

先ほども掲載しましたが、次の作品では、カーブして坂を上り切ったところへ観てくださる人の視線を導いていますが、手前左側の木々を細密描写してしまうと、観てくださる人の視線をそちらへ奪われてしまうのです。

我々人間の目は、細かい柄や模様があるものに注目してしまう習性があすので、主題に細かい柄や模様がある場合には細密描写をして良いのですが、それ以外の脇役のモチーフに細かい柄や模様がある場合には省略することが必要になります。

そうすることによって、主題が引き立つということを忘れないようにしましょう。脇役の描写は抑え、主題を際立たせるバランス感覚が大切なのです。

重なりで空間の階層を作る

前後関係を、分かりやすくする最も効果的な方法は、モチーフ同士を前後を確認できるように重ねることです。

たとえば、手前の人物を強調し、背後の壁や家具が部分的に隠れるように描けば、自然と奥が生まれます。

この重なりによる階層表現は単純ですが、空間を整理する力が非常に強いため、積極的に取り入れるべき技法です。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 心地よい場所 2023 f4 鉛筆画 中山眞治

トーンの差で段階を明確にする

描線だけでなく、濃淡の差も前後関係を整理する大切な要素です。手前は、濃い影やコントラスト(明暗差や対比)を強調し、奥は淡く柔らかく処理すると、画面に段階的な奥行きが生まれます。

風景画で、山並みを描く場合には、手前の山を濃く描き、奥の山を次第に薄くすることで、遠近感が自然に表現できるのです。

トーンを段階的に整理することが、奥行を際立たせる仕上げにつながります。次の作品も参照してください。

-2.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

前後関係を整理することは、鉛筆画における奥行き表現の核となります。手前は細部まで描き込み、奥は省略して軽く示し、重なりで階層を作り、トーンの差で段階を明確にすることが重要です。

これらを組み合わせることで、画面は立体的に引き締まり、観てくださる人は自然に奥を意識するようになります。

鉛筆画中級者の人にとって、この前後関係の整理は表現の幅を広げ、作品全体の完成度を高めるために欠かせない視点といえるでしょう。

空気感と余白で奥行を感じさせる仕上げ

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、奥行きを完成度高く表現するためには、最後の仕上げ段階で「空気感」と「余白」をどう扱うかが重要になるのです。

細部を描き込むだけでは空間が詰まり、奥が狭く感じられることがあります。

逆に、あえて描き込みを抑えた部分や、柔らかなトーンを活かすことで、観てくださる人の想像力を引き出し、画面に深い広がりを与えることができるのです。

本章では、鉛筆画中級者の人にとって、この仕上げの工夫が作品を一段階上へ導く鍵となる点について解説します。

空気遠近法を意識する

風景や背景を描く際には、空気遠近法を応用すると効果的です。遠くの対象は空気を通して見えるため、輪郭が曖昧になり、色や濃淡も薄く感じられるのです。

鉛筆画においては、線を弱めたりトーンを淡くすることで、この現象を再現できます。

たとえば、遠景の山を軽くぼかし、手前の木を濃く描けば、空気の層が画面に感じられるでしょう。次の作品も参照してください。

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

背景の余白を活かす

背景を、全て描き込む必要はありません。むしろ一部に余白を残すことで、画面の奥に広がる空間を想像させられるのです。

たとえば、人物画では、背景を細かく描かずに白い余白を残すことで、人物が浮かび上がり、奥の空間を感じやすくなります。

余白は、省略の一種でありながら、奥行を意識させる大切な仕上げ技法です。次の作品も参照してください。

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

トーンの柔らかいぼかしで距離感を演出

濃淡を滑らかに変化させる「ぼかし」を効果的に使うと、空気感が加わり、奥行きが自然に生まれます。

とくに、背景に柔らかいトーンを与えると、前景とのコントラスト(明暗差や対比)が強調され、立体的に感じられるのです。

黄昏 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の先を使った鋭い描写と、側面を使った広がりのあるぼかしを組み合わせると、作品に奥行の深さが宿ります。

描かない部分に意味を持たせる

余白や描き残しを単なる空白ではなく、意図的な構成要素として扱うことも重要です。例えば風景画で遠景の空をあえて白く残すと、広がりを強調できます。

また、静物画で背景の一部を省略することで、モチーフの前後関係を際立てられるのです。

描かない部分に意味を持たせることで、観てくださる人の想像を誘い、奥行を感じさせる余韻が生まれます。次の作品も参照してください。

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

因みに、制作画面の左側は「過去」を、右側は「未来」を暗示します。つまり、上の作品では、遠い過去の「親子の約束」をイメージして描いています。^^

空気感と余白は、奥行きを際立たせるための繊細な技法です。空気遠近法を意識して遠景を淡く描き、背景の余白を効果的に残し、柔らかなぼかしで距離感を演出し、描かない部分に意味を持たせることができるのです。

これらを組み合わせることで、観てくださる人の想像力を刺激し、単なる描写以上の奥行き表現が実現します。

鉛筆画中級者の人は、描くことと描かないことのバランスを意識しながら仕上げを工夫することで、作品全体に静かな深みと広がりを加えることができるでしょう。

練習課題例(3つ)

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

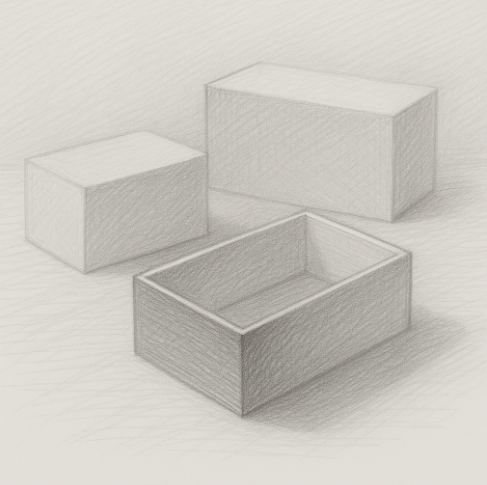

描線の強弱で前後を表す練習

机の上に並べた複数の箱をモチーフにし、手前の箱は描線を濃く強めに、奥の箱は描線を淡く弱めに描写します。

描線の強弱だけで前後の距離感を表現することを目的とし、鉛筆画中級者の人が「描線で奥行を作る感覚」を磨く課題です。

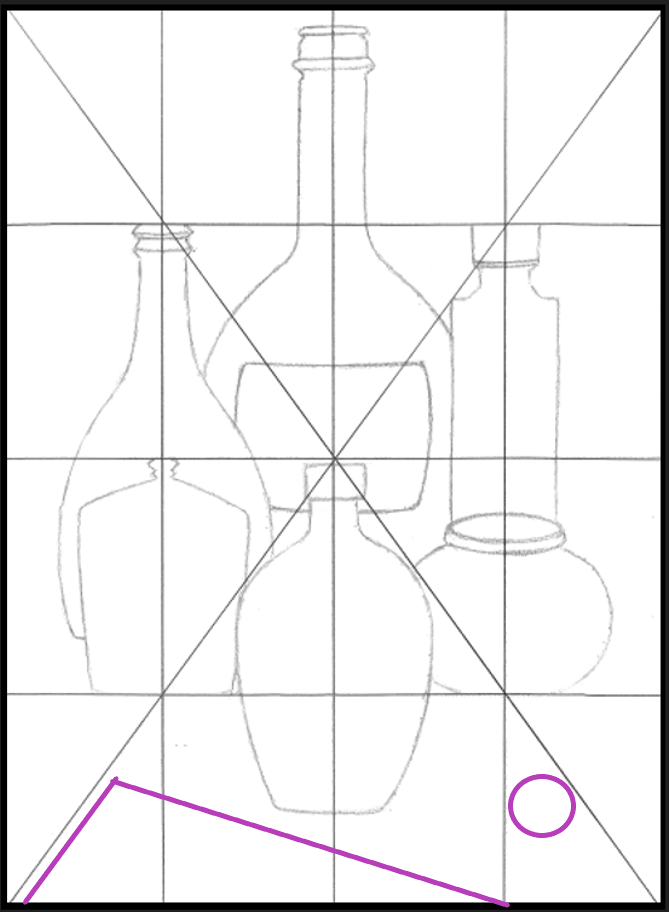

参考画像です

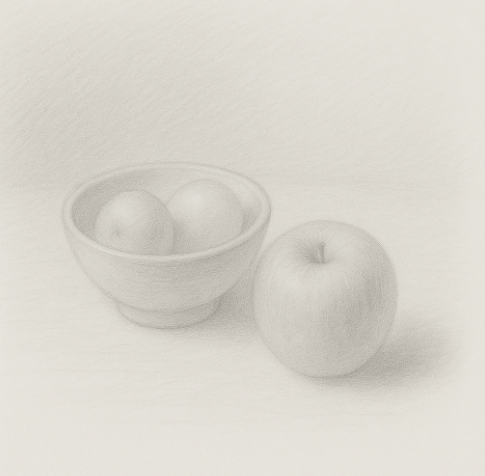

濃淡の配置で奥行きを作る練習

果物と器を組み合わせ、手前の果物は濃く丁寧に描写し、奥の器は淡いトーンで軽く処理します。

濃淡の差を活用した、奥行きを表現する練習であり、主題と背景の関係を整理する力を養います。

参考画像です

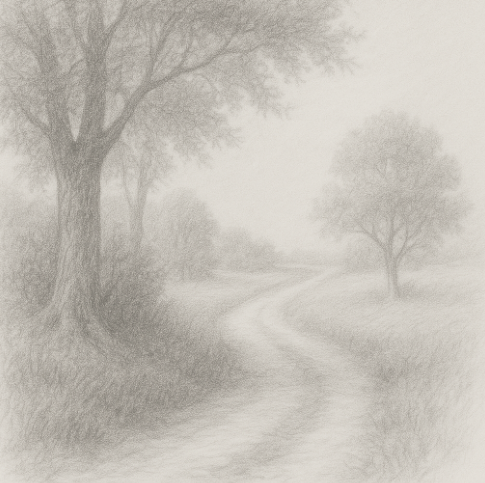

空気感と余白を活かす風景スケッチ

道が、奥へ伸びていくシーンをモチーフに選び、手前の道や木々は描き込み、奥行には余白を残しながら、柔らかいトーンで処理します。

描かない部分やぼかしを活かし、観てくださる人に、空気感を感じさせることを目的とする課題です。

参考画像です

まとめ

青木繁記念大賞展 奨励賞 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で空間の奥行を描くためには、描線と濃淡のコントロールを基盤に据え、さらに視線誘導や前後関係の整理、空気感と余白の活用を組み合わせることが求められます。

鉛筆画中級者の人にとっては、これらの技術を統合することで、単なる写実を超えて、観てくださる人の心を引き込む表現が可能になります。ここで学んだ内容を整理して、改めて確認しましょう。

- 描線は、方向性や強弱を意識することで、奥行への流れや前後関係を作り出せる。収束線や曲線を活かし、省略を取り入れることで自然な遠近感を獲得できる。

- 濃淡は、空間表現の要であり、手前を濃く・奥を淡くする基本を押さえつつ、光源を基準にトーンを整理することが重要。グラデーション(階調)で空気感を加え、明暗差で焦点を際立たせる工夫が必要。

- 視線誘導を意識した構図は、観てくださる人を奥へと引き込む力を持つ。対角線の配置やモチーフの重なり、曲線的な道筋、余白の効果を組み合わせることで、画面に自然な広がりが生まれる。

- 前後関係を整理することで、空間の階層が明確になる。手前は濃く細かく描き込み、奥行は淡く省略気味に処理し、重なりとトーン差の段階を示すことで奥行を際立たせられる。

- 仕上げにおける空気感と余白の扱いは、深みと静けさを加える大切な要素。空気遠近法やぼかしを活かし、描かない部分にも意味を持たせることで、観てくださる人の想像力を喚起できる。

これらを統合すると、鉛筆画における奥行き表現は単なる技法の積み重ねではなく、構図と省略、描線と濃淡の総合的な設計によって生まれることが分かります。

鉛筆画中級者の人が一段階上を目指すためには、個々の要素を練習するだけでなく、画面全体をどう見せたいかという意識を常に持つことが欠かせません。

今回ご紹介しました練習課題では、描線の強弱による前後表現、濃淡差による奥行きの整理、空気感と余白を活かした風景スケッチを取り入れました。

これらを繰り返し練習することで、観てくださる人に、自然に奥を感じさせる描写力が養われます。

鉛筆画中級者の人は、これらの技術を一つずつ自分のものにしながら、表現の幅を広げていくことで、より完成度の高い作品を制作できるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

日々の練習で、描線の方向性や強弱を意識的にコントロールして、空間の奥を感じさせる表現へとつなげていきましょう。