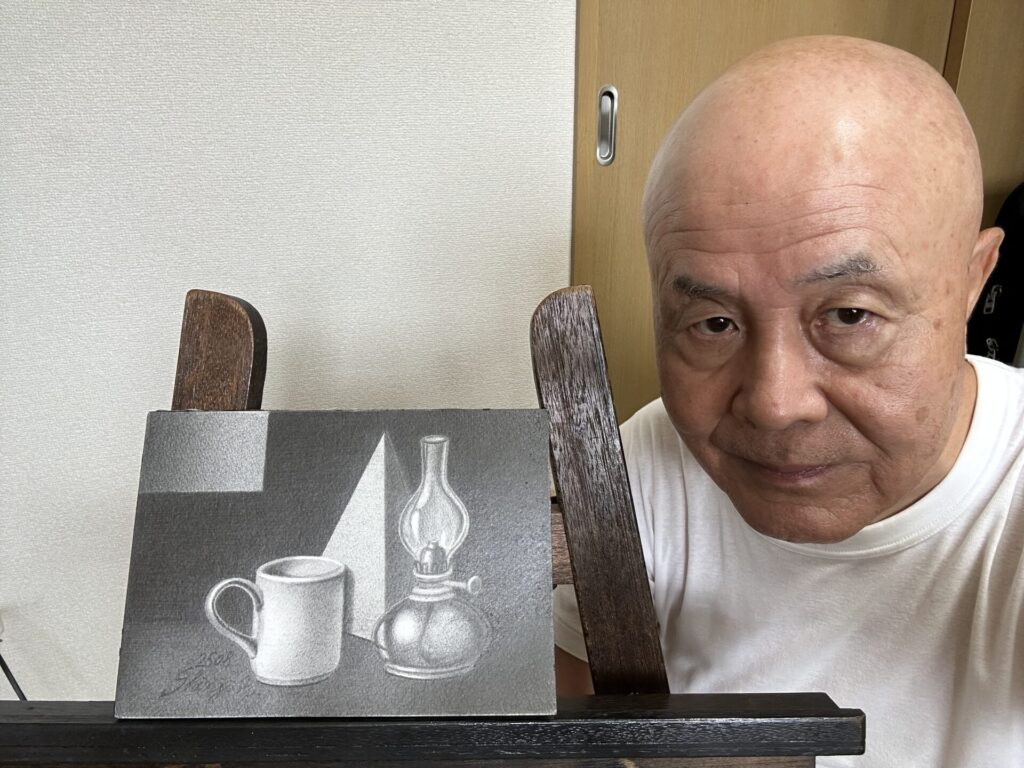

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆写近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画に取り組むと、つい描き込みすぎて画面が重たくなることがあります。

とくに、鉛筆画中級者になると、細部を描写する技術は上達している一方で、全体のバランスを損なうことも少なくありません。

そこで有効なのが、「引き算」の発想です。描線や陰影を省略し、必要な部分だけを強調することで、作品は一気に洗練された印象を持つのです。

この記事では、引き算のデッサンを実践するための考え方や具体的な手法を解説し、少ない描線で最大限の表現力を引き出すコツをご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

引き算のデッサンがもたらす表現力

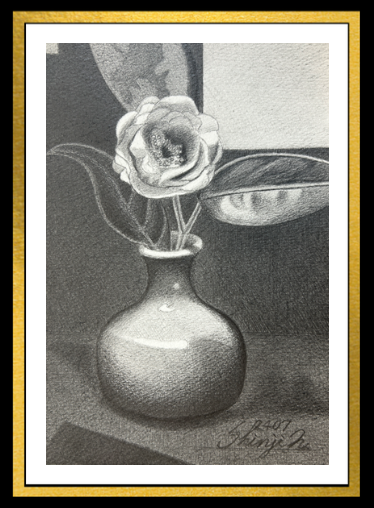

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描く際には、描き加えることばかりに意識が向くと、描線やトーンが過剰になり、かえって主題(主役や準主役、以下主題)がぼやけてしまいます。そこで重要なのが「引き算」の発想です。

描線を削ぎ落とし、余白を活かすことで、観てくださる人の想像力を喚起し、洗練された印象を与えることができます。

本章では、引き算のデッサンが持つ効果と、その具体的な表現力について解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

主題を際立たせる効果

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

引き算のデッサンでは、不要な描線や細部を省略することで主題を際立てられます。例えば、人物画において髪の毛の一本一本を細かく描き込む必要はありません。

むしろ、髪全体の流れや光の反射を簡潔に捉えることで、視線を自然に顔の表情へ誘導できます。

このように、省略は単なる「手抜き」ではなく、構成上の必然性を持たせることで、作品全体の説得力が増すのです。

余白が生む心理的効果

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

余白は、観てくださる人に、想像の余地を与える重要な要素です。画面をすべて線で埋めるのではなく、背景や陰影をあえて残すことで、空間の広がりや奥行きを感じさせられます。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、余白をどのように配置するかが洗練された作品への鍵となるのです。

描かれていない部分があるからこそ、描かれた部分が強調され、観てくださる人の心に余韻を残せます。

視線誘導のコントロール

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

制作画面上の描線を減らすことで、画面全体に自然なリズムが生まれ、視線を主題へと導きやすくなります。

濃淡の差を明確にし、描き込む場所と省く場所を意識的に配置することで、作品は整理され、観てくださる人の目線を狙った方向へコントロールできるのです。

これは、鉛筆画中級者の人が上級者へと進むために欠かせない技術であり、単純化された構成の中に強い印象を与える要因となります。

描き込み過ぎを防ぐ効果

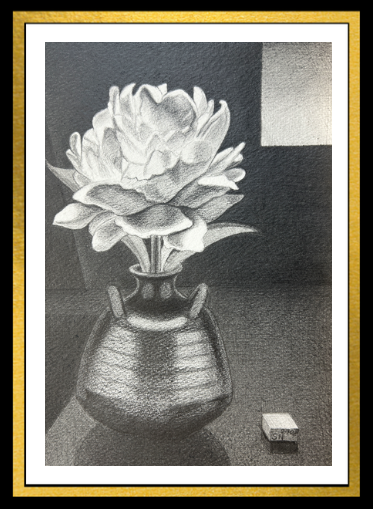

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が陥りやすいのは、技術的な自信から、必要以上に描き込んでしまうことです。一方、描線を減らすことで画面はスッキリとし、完成度を高められます。

必要な情報を絞り込む訓練は、結果的に観察力の向上にもつながります。無駄を省き、必要最小限で表現する姿勢は、作品に深みと力強さをもたらすのです。

引き算のデッサンでは、主題を際立たせ、余白を活かし、視線を導き、描き込みすぎを防ぐという多くの利点を持ちます。

鉛筆画中級者の人にとっては、この考え方を実践することで、描線の一つ一つに意味が生まれ、より完成度の高い作品へとつながるでしょう。

描線を省略して得られるシンプルな美しさ

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における引き算とは、単に描線を減らす行為ではなく、作品全体を整理して美しさを引き出すための方法論です。

余分な描線を省くことで、作品はより明快になり、シンプルさの中に独自の美を宿せます。

本章では、省略によって得られる効果と、鉛筆画中級者の人が意識すべき、具体的な視点を掘り下げて解説しましょう。

描線を整理することで生まれる統一感

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

画面に描線が多いと、雑然とした印象を与えがちですが、省略を意識すると、必要な形と動きを際立てられるのです。

たとえば、静物を描く際には、布の細かな皺をすべて描写するのではなく、主要な流れだけを捉えることで、全体の統一感が生まれます。

この整理が、観てくださる人に安心感と明快さを与えるのです。

強調と省略のバランス

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

シンプルさを成立させるには、強調すべき描線と、省略すべき描線を見極める必要があります。

たとえば、風景画で木々を描く場合には、枝葉の細部まで描き込んでしまうと、観てくださる人の注意が主題に向わずに、視線がさまよってしまいます。そこで幹や主要な枝を強調し、葉はトーンでまとめると、必要な部分が引き立つのです。

我々人間の目は、「細かい柄や模様」に注意を奪われてしまう習性があるので、主題に「細かい柄や模様」がある場合には問題はありませんが、主題以外の脇役などのモチーフに「細かい柄や模様」がある場合には省略も必要となります。

そうすることによって、観てくださる人の視線は躊躇することなく、あなたの強調したい・あなたの感動を伝えたい部分へ、注目してもらうことができるのです。^^

強調と省略のバランスが、シンプルでありながら印象的な作品へと導いてくれます。

シンプルさがもたらす静けさ

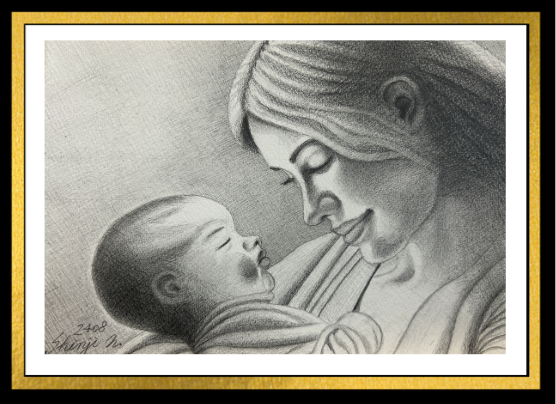

誕生2019 F1 鉛筆画 中山眞治

描線を省略することで、作品には静けさや落ち着きが生まれます。

鉛筆画中級者の人にとって、描き込みによる迫力だけでなく、静寂を漂わせる表現を獲得することは重要なステップです。

余計な情報が省かれることで、観てくださる人は自然と主題に集中できて、作品全体から漂う静かな美に心を惹かれます。^^

観てくださる人の想像力を引き出す

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

省略は、描かれていない部分を想像させる力を持っています。たとえば、人物画で衣服の模様をすべて描かず、影の濃淡だけで雰囲気を示すと、観てくださる人は脳内で不足部分を補完します。

この働きかけが、作品への没入感を高め、観てくださる人の記憶に強く残ります。描線を少なくすることは、観てくださる人との対話を深める表現技法でもあるのです。

描線を省略することは、作品を雑然から解放し、統一感・強調・静けさ・想像力という多くの価値を引き出します。鉛筆画中級者の人にとって、これは単なる削減ではなく、美しさを引き立てるための積極的な選択となります。

シンプルであるがゆえに生まれる力強さを理解すれば、描写はより洗練され、作品全体の完成度を一段と高めることができるでしょう。

描かないことで浮かび上がる陰影の魅力

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、線やトーンを重ねて描き込むことが基本的な手法とされています。

しかし、あえて描かない部分を残すことで、陰影はより鮮やかに浮かび上がり、画面に強い印象を与えられるのです。

これは、引き算の発想を陰影に応用した表現方法であり、鉛筆画中級者の人が表現力を一段階引き上げるうえで、重要な要素となります。

本章では、「描かない」ことによって成立する陰影の効果を解説しましょう。

光を意識した省略の効果

光の当たる部分を細かく描き込まず、スケッチブックや紙の白さを活かすことで、自然な明るさを表現できるのです。

たとえば、球体を描く際には、光源の方向を明確にして、最も明るい部分を何も描かずに残すことで、立体感が一気に高まります。

この方法は、省略による光の表現であり、過剰に塗り込まなくても説得力を生み出せるのです。次の作品も参照してください。

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

影を限定することで深みを出す

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

影を、全体的に均一に塗り込むと、画面が重くなりがちです。そこで重要なのは、影を限定的に配置することです。

たとえば、人物画で、首の下や髪の一部だけに濃い影を置くと、必要な奥行きと存在感を強調できます。

影を省略して、必要な部分だけを描くことは、無駄を省くと同時に陰影の深みを効果的に引き出す方法になるのです。

グラデーションの中に残す余白

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が苦労しやすい点は、グラデーションを均一に仕上げてしまうことです。

しかし、トーンの途中にあえて余白を残すと、光が反射しているような自然な質感が表現できます。

石や金属など、硬質な素材を描く際には特に有効で、描き込む部分と残す部分のコントラスト(明暗差や対比)が質感を際立たせられるのです。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

観てくださる人の補完による臨場感

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

描かれていない陰影は、観てくださる人が心の中で補完してもらえるのです。

たとえば、風景画で遠くの山を薄い線とトーンだけで示し、細部を描かないと、観てくださる人は自身の経験や記憶から山の形や質感を想像します。

この補完作用によって、作品は観てくださる人ごとに異なる印象を持ち、より豊かな臨場感を生むのです。

描かないことは、陰影をより効果的に見せるための積極的な手段です。光をスケッチブックや紙の白で表現し、影を限定的に配置し、グラデーション(階調)に余白を残すことは、すべて引き算の発想に基づいています。

鉛筆画中級者の人が、この方法を取り入れれば、陰影の表現力は格段に向上し、作品は洗練された存在感を放ちます。描かないことによってこそ、陰影の魅力が一層際立つのです。

余白を活かして作品に呼吸を与える

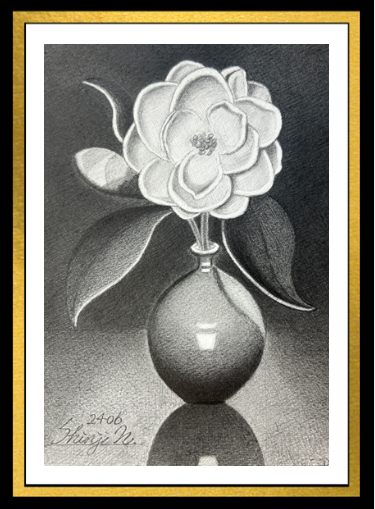

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンにおいて、「余白」は単なる空白ではなく、画面全体のバランスを支える重要な要素です。

描き込まれた部分との対比によって、「余白」は作品に呼吸を与え、観てくださる人に静けさや広がりを感じさせられます。

鉛筆画中級者の人にとって、「余白」を意識的に使いこなすことは、作品の完成度を飛躍的に高める鍵となるのです。

本章では、余白がもたらす効果と、その活かし方について解説します。

主題を引き立てる余白の力

余白を残すことで、主題は自然に際立ちます。例えば、花を描いた場合、周囲を過剰に描き込まずに空白を残すと、花そのものの存在感を強調できます。

これは、舞台におけるスポットライトのように、観てくださる人の視線を一気に集める効果があるのです。次の作品も参照してください。

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

無駄を省き、余白を計算に入れることが、洗練された表現につながります。

空間の広がりを生む余白

余白は、画面の中に空間を作り出します。

風景を描く際に、空や水面を描き込みすぎると圧迫感が出てしまいますが、あえて余白を残すことで、奥行きや開放感が生まれるのです。

スケッチブックや紙の白さを、「空気」として扱う発想は、鉛筆画中級者にとって次のステージへの重要なステップとなるでしょう。次の作品を参照してください。

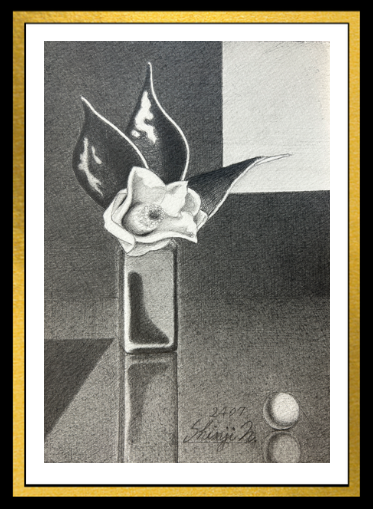

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

また、この作品のように、外部へつながる部分があると、観てくださる人に画面上の息苦しさを解消する効果もあります。これを「抜け」と呼んでいます。

緊張と緩和のリズムを作る

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

画面全体を、描き込みで埋め尽くしてしまうと、観てくださる人は息苦しさを覚えます。

しかし、描き込みの密度と余白を交互に配置することで、リズムが生まれるのです。

たとえば、人物画で顔の細部を緻密に描き込み、背景を余白にすることで、緊張と緩和のコントラスト(明暗差や対比)が生まれ、作品に心地よい流れが生じます。

想像を促す余白の演出

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

余白は、観てくださる人の想像力を刺激します。描かれていない部分に、観てくださる人は自らの経験や記憶を投影し、物語を補完するのです。

たとえば、窓辺に置かれたコップを描く際に、背景をあえて余白のままにすると、観てくださる人は窓の外の風景や光の様子を想像します。

この働きかけこそが、余白の持つ最大の魅力なのです。

余白を活かすことは、主題を際立たせ、空間の広がりを与え、リズムを生み、観てくださる人の想像力を刺激する効果を持ちます。鉛筆画中級者にとって、余白は「描かない表現」を通じて作品を洗練させる重要な武器です。

線や陰影を加えることと同じくらい、余白を残す勇気を持つことで、作品は静けさと深みを併せ持つ表現へと進化します。

引き算の思考がもたらす上達の実感

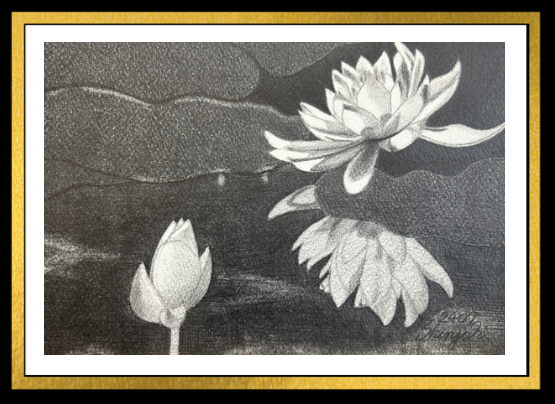

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描くうえで、技術的な積み重ねだけでは、到達できない領域があります。それが「引き算の思考」によってもたらされる表現の成熟です。

描かない勇気を持つことは、単に画面を簡素にするだけでなく、作品全体を見渡す力や観察眼の鋭さを養います。

本章では、引き算の実践が鉛筆画中級者の人の上達に、どのようにつながるかを整理して解説しましょう。

観察力の精度が高まる

シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描かない部分を決めるには、対象をより深く観察する必要があります。省略するためには「何が重要で、何が不要か」を見極めなければならないからです。

たとえば、果物を描く際には、全ての表面の斑点を描き込むのではなく、質感を表す上で必要な部分を観察して選び取ります。

この繰り返しが、観察力を格段に磨き上げるのです。

取捨選択の判断力が鍛えられる

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

引き算を意識すると、画面全体の取捨選択を行う習慣が身につきます。

細部にこだわりすぎると、全体の印象が損なわれることを理解し、作品の完成度を優先する判断ができるようになれるのです。

この判断力は、鉛筆画だけでなく、他の表現分野にも応用できる普遍的な力となります。

表現の幅が広がる

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

引き算の思考を取り入れることで、省略と強調を自在に操れるようになれます。

たとえば、同じモチーフでも描き込みを減らすことで、シンプルで静謐な雰囲気を出したり、必要な部分だけを濃く描いて、迫力を与えたりすることが可能になるのです。

描く線を減らすことで、むしろ選択肢が広がり、表現の幅を増やせます。

作品に対する自信が生まれる

新しい未来Ⅲ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

無駄を削ぎ落とした作品は、描線の一つひとつに意味が宿ります。そのため、完成後の作品に対して「必要な描線だけで構成した」という自信が生まれるのです。

この自信は、次の制作へのモチベーションとなり、さらなる上達を促す循環を作り出します。鉛筆画中級者の人にとって、この積み重ねは大きな飛躍の基盤となるでしょう。

引き算の思考は、観察力を磨き、取捨選択の判断力を鍛え、表現の幅を広げ、作品への自信を育むのです。

鉛筆画中級者の人が、この発想を身につけられれば、単なる技術の習得を超え、作品の完成度を高める確かな実感を得られます。

描くことと同じくらい、描かないことを選ぶ勇気が、成長の実感を強く支えてくれるのです。

練習課題例(3つ)

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

主題以外を思い切って省略する練習

果物やコップなど単純な静物を描き、主題以外の背景や細部をほとんど描かずに省略します。

描線を減らしながらも、主題の存在感が失われないように工夫し、余白の効果を体感しましょう。

参考画像です

陰影を描かずに光を浮かび上がらせる練習

球体や円柱を題材に、光の当たる部分はスケッチブックや紙の白を残し、影の一部だけを濃く描きます。

グラデーション(階調)をあえて途中で止めることで、「描かない陰影」が立体感を生むことを確認しましょう。

参考画像です

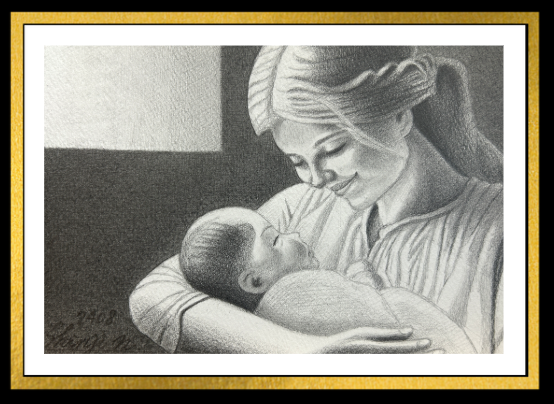

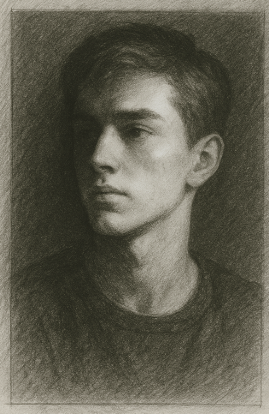

描線の量を制限した人物スケッチ

人物の顔や手をモチーフに、使用できる描線の本数を意識的に制限します。

最低限の描線で、表情や仕草を表現し、省略による説得力と主題の強調を練習しましょう。

参考画像です

まとめ

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

引き算のデッサンは、鉛筆画中級者の人が、さらに表現を磨くための重要な考え方です。

描線や陰影を省略することによって、主題が際立ち、余白や空白が画面に呼吸を与えます。また、観てくださる人に想像の余地を残すことで、作品に奥行きと物語性が生まれます。

ここまでの内容を整理すると、引き算の思考は単なる「簡略化」ではなく、「洗練」へとつながる道であることが理解できるでしょう。

箇条書きによる整理

- 不要な描線を省くことで、主題を強調できる。

- 余白を活かすことで、空間の広がりや静けさを表現できる。

- 陰影を描き込みすぎず残すことで、自然な光の効果が生まれる。

- 強調と省略のバランスを意識することで、画面のリズムが整う。

- 観てくださる人の想像を引き出し、作品に多様な解釈を与えられる。

- 取捨選択の判断力が鍛えられ、観察力が向上する。

- 描線に意味を持たせる習慣がつき、作品に自信が生まれる。

鉛筆画中級者の人にとって、これらの要素は次の段階へ進むための確かな基盤となります。

省略する勇気を持つことは、自身の表現を研ぎ澄ます訓練でもあり、最終的には「描かない部分が語りかける」ような作品づくりへと、導いてくれるのです。

描き込みの技術を持ちながらも、必要な描線やトーンを厳選できることこそ、成熟したデッサン表現の証といえるでしょう。

今後の制作では、主題以外を思い切って省略する課題、陰影を描かずに光を浮かび上がらせる課題、最小限の描線で人物を描く課題などを繰り返すことが効果的です。

これらの実践を通して、引き算の発想は自然と身につき、作品の完成度を大きく高める力となります。

つまり、引き算の鉛筆デッサンは、技術を削ぎ落とすものではなく、むしろ技術を選び抜いて発揮するための思考法です。

余白や省略を、積極的に取り入れることによって、作品は静けさと迫力を兼ね備え、観てくださる人に強い印象を残します。

描くことと、描かないことの両方を理解してこそ、鉛筆画中級者の人は上級者への道を切り拓いていけるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-485x673.png)

F10-1996☆-2-485x673.png)

引き算の発想を意識することが、次のステージへ進むための確かな一歩になるのです。