こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

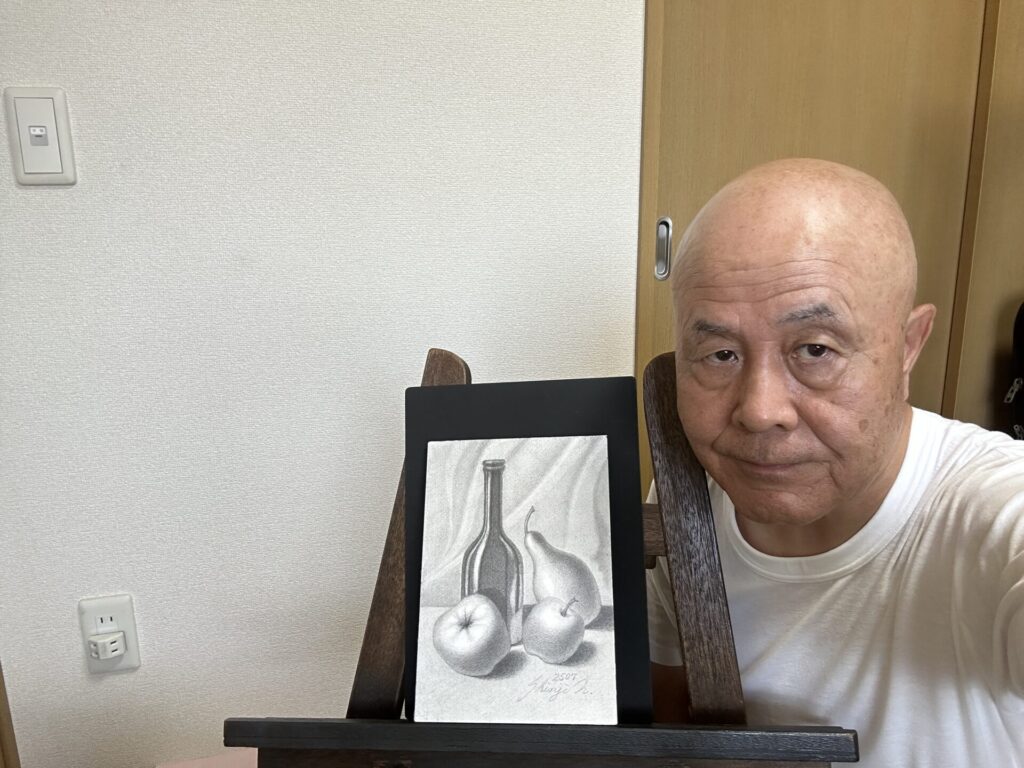

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、練り消しゴムは、単なる修整道具ではなく、鉛筆画における陰影表現を一段階引き上げるための重要な描画ツールです。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、光の演出や質感の強調に活用することで、作品の完成度は大きく変わります。

この記事では、練り消しゴムを用いて、陰影に深みを加えるための具体的な使い方と練習法を解説しましょう。

削り取る、ぼかす、形を整えるなどの操作を組み合わせることで、立体感や空気感を自在に表現する技術が身につきます。

それでは、早速どうぞ!

練り消しゴムの特性を理解して陰影に活かす

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

陰影に深みを与えるためには、まず練り消しゴムの特性を正しく理解することが欠かせません。

鉛筆画中級者の人にとって重要なのは、練り消しゴムを単なる修整具ではなく、光や質感を「描き出す」ための戦略的なツールとして捉えることです。

練り消しゴムは、その柔軟性と吸着力を活かすことで、スケッチブックや紙上に残った鉛筆の粉を自在にコントロールし、立体感や空気感を生み出せます。

本章では、練り消しゴムを使いこなすことで、陰影の調和や構図全体の印象にも直結する点について解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

練り消しゴムの形状変化による表現の幅

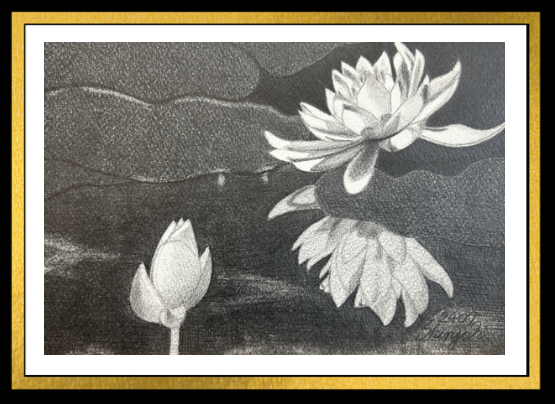

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは、自在に形を変えられるため、用途に応じた形状作りがポイントです。

先端を尖らせれば、髪の毛の光沢や金属の反射などの細部を引き立てられますし、角を丸めて優しく押し当てれば、布の柔らかさや肌の滑らかさに役立てられます。

小さなしゃもじのような形状に成形すれば、背景の光を柔らかく抜くことも可能で、モチーフごとに適した光の表現を選べるのです。

明度コントロールの段階的操作

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使う際は、一度に強く消すのではなく、軽く押し当てて徐々に明度を上げるのが基本です。段階的に行うことで、滑らかなトーンの変化を生み出し、自然な陰影を構築できます。

とくに、人物の肌や空の光の移ろい、木漏れ日の明暗など、微妙な階調を表す場面で効果的です。

急激なコントラスト(明暗差)は、画面を硬く見せますが、この方法であれば柔らかな空気感を維持できます。

線と面のバランスを整えるための活用法

輪郭線の近くを、部分的に明るくすることで、立体感や奥行きが強調できます。

モチーフの縁や、光の当たる側に沿って練り消しゴムを当てれば、自然な光の境界線が現れるのです。

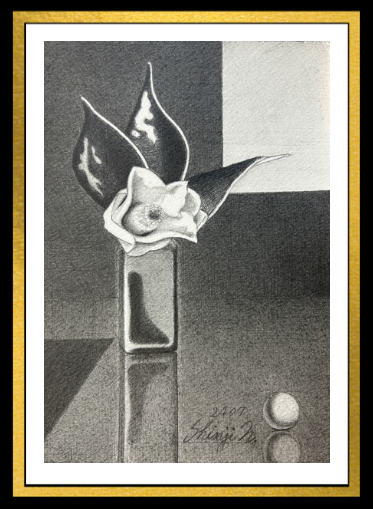

さらに、線を残しつつ周囲を明るくすることで、視線を誘導しやすくなり、画面構成の完成度が高まります。ガラスや水面など反射の強いモチーフにも効果があります。次の作品を参照してください。

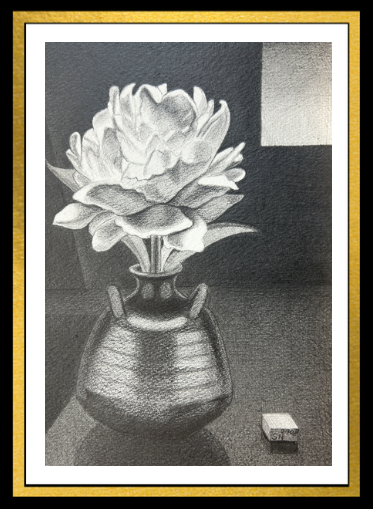

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

過剰な使用を避ける意識は必要

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは便利ですが、多用しすぎるとスケッチブックや紙の繊維を傷つけたり、必要な質感まで失う危険があります。

使用する度に、スケッチブックや紙の状態を確認し、必用な箇所だけに使うことで、作品の統一感と陰影の深みを維持できるのです。

練り消しゴムは消すためだけではなく、光を描く筆のような存在です。形状、力加減、当て方を意識的に変えることで、陰影表現の幅は飛躍的に広がります。

尚、練り消しゴムを使う際には、モチーフの中の不要な線を消すのはまったく問題ありませんが、背景などの線は、次の段階でトーンを入れるのであれば、消す必要がないので注意しましょう。

その理由は、練り消しゴムで消した部分には、鉛筆の「乗り」が若干変わることがあるからです。消さなくて済む線はそのままにして、トーンで埋めてしまう感覚も必要です。

練り消しゴムの手入れ方法

練り消しゴムは、夏場が一番「コネ」やすいです。次の画像の中の4つある練り消しゴムの内、一番左側の練り消しゴムは、何と31年間も使い続けています。購入した当初は上の真っ白な状態でした。^^

筆者の描画ツールケースです

練り消しゴムの手入れ方法は、次のような手順を、2~3度繰り返せば充分です。尚、冬場にコネる場合には、「温風ヒーター」の送風口に5~10分ほど置いておけば充分柔らかくなります。

また、鉛筆や練り消しゴムは、筆者の上の画像ように、専用の収納ケースを使いましょう。練り消しゴムは、ホコリが付きやすく、日差しの当たるところに置いておくと劣化もしますので、注意が必要です。

筆者が使っている収納ケースは、100円ショップで販売していた「書類入れ」ですが、これも31年間使っています。^^

練り消しゴムの「コネ方」手順

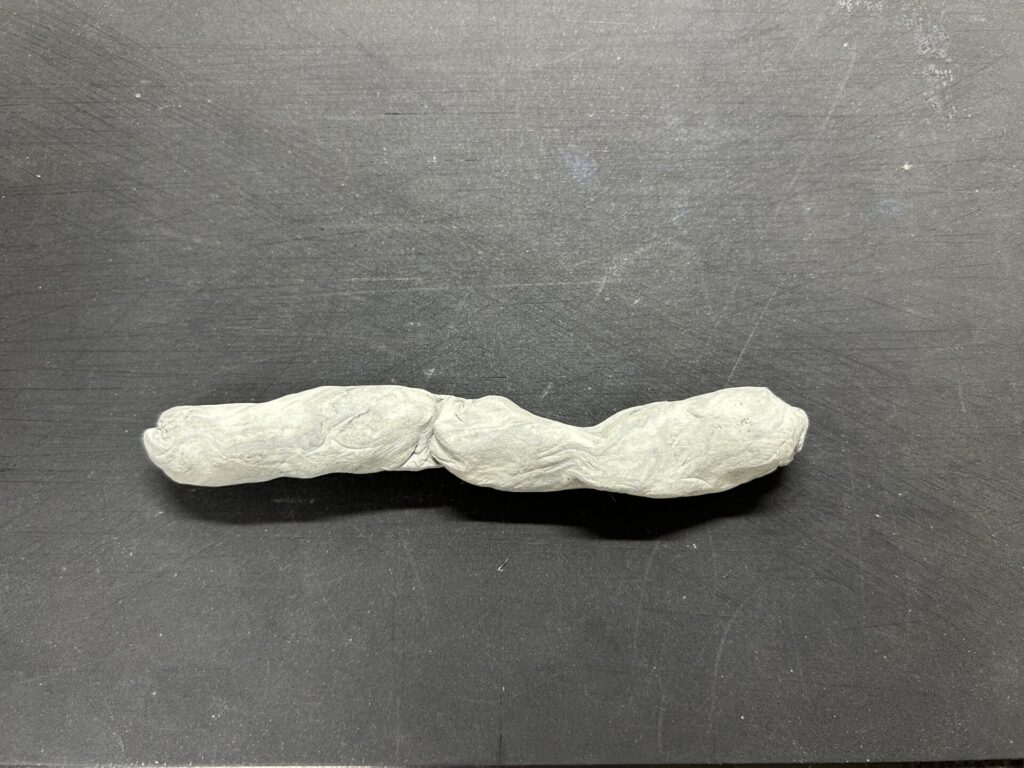

一番最初の状態です

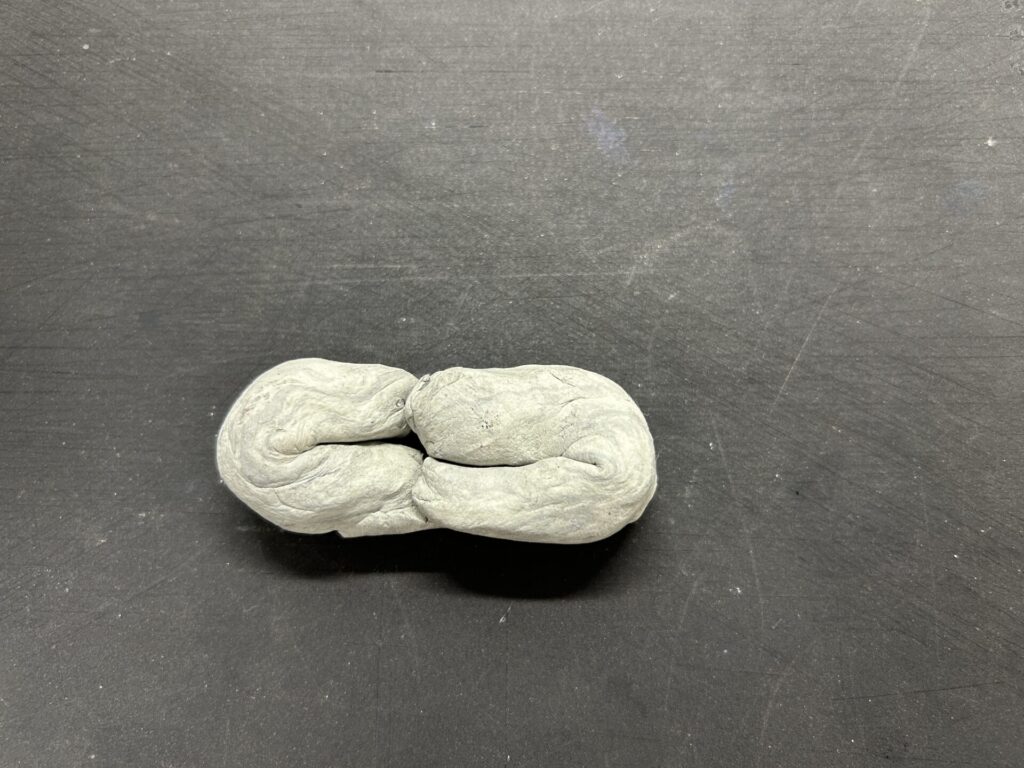

引き延ばします

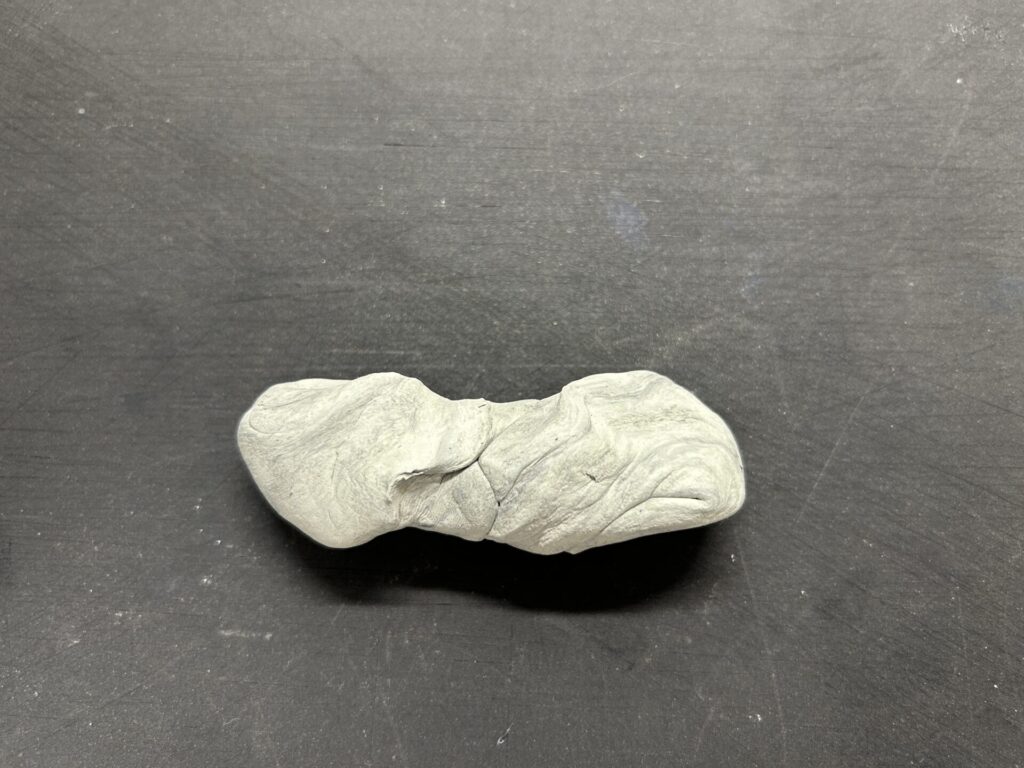

折りたたみます

捩じります

練り消しゴムのコネ方は、長く伸ばしてたたみ、捩じるを繰り返すことで充分こねられます。

陰影の方向と光源を意識した練り消しゴムの使い方

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムで陰影を整える際には、光源の位置と光の方向を、明確に意識することは欠かせません。

鉛筆画中級者の人に多い失敗は、光と影の位置関係が曖昧になり、画面全体の立体感が損なわれることです。

練り消しゴムを使うときも、光がどこから差し込んでいるのかを把握し、その位置・角度・方向、に沿った陰影の整理を行うことで、作品全体の調和が生まれます。

本章では、光源に対する、練り消しゴムの適切な使い方を解説しましょう。

光源の位置を基準にしたハイライトの配置

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

人物画の場合であれば、光源の位置が上方なら額や鼻筋、肩の上部などが最も明るくなります。

練り消しゴムは、その部分の鉛筆の粉をやわらかく取り除き、光を受けた質感を際立たせられるのです。

逆に、下からの光であれば、顎や下まぶたなど普段影になる場所が明るくなるため、描き込みの段階で光の方向を誤らないように注意が必要となります。

陰影の方向に沿った練り消しゴムの使い方

練り消しゴムを動かす方向は、光の筋や形に沿うことが重要です。

例えば、木漏れ日であれば点や短い線を、練り消しゴムを押し当てるように使い、夕陽では長いストロークで水平に引くようにすると、自然な光の広がりが表現できます。次の作品を参照してください。

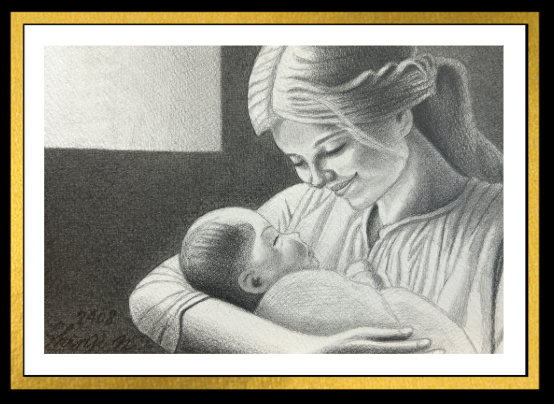

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

この動きの方向性を守ることで、光の質感や雰囲気がよりリアルになります。

尚、光の縁は、光源から遠ざかるにつれて「かすれ」ていきますので、よく観察して描き込んでいきましょう。

影の境界をなじませる操作

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

光と影の境界線が硬いと、人工的な印象になります。練り消しゴムで、境界部分を軽くぼかせば、柔らかな空気感が生まれます。

とくに、人物の頬や衣服の陰影、雲の影などは、境界をなじませることで視覚的な自然さが増すのです。

ただし、ぼかしすぎると形が失われるため、輪郭が必要な箇所は残しておくことが大切です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

光源の複数化による難易度の上昇

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

光源が一つであれば、陰影の方向は単純ですが、複数になると影の重なりや色調の変化が複雑になります。

練り消しゴムを使う場合には、まず主光源からの光を基準に明暗を整理し、次に補助光源による細部の明るさを調整しましょう。

この順序を守ることで、混乱を防ぎながら、自然な多光源描写が可能になります。

練り消しゴムによる陰影操作は、光源の意識なしには成立しません。光の方向や質を考慮して使うことで、光と影が一体となった立体感が生まれるのです。

尚、トーンをぼかす際には、練り消しゴムを「小さなしゃもじ」のような形状にして、画面の表面を「優しくそっとなぞる」ことで調整できますが、それ以外にも、ティッシュペーパーや綿棒も役に立ちます。

鉛筆画中級者の人は、練り消しゴムの形や使い方だけでなく、光源の性質を観察しながら制作する習慣を身につけることが、作品の完成度を高める近道となるのです。

質感を活かした練り消しゴムの陰影調整法

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは、単に明るさを加えるだけでなく、モチーフの質感を引き立てるための重要なツールでもあります。

鉛筆画中級者の人が目指すべきは、質感ごとに異なる陰影処理を行い、素材感や空気感をよりリアルに表現することです。

そのためには、練り消しゴムの形や圧力、使い方を選別し、質感に適した陰影調整を行う必要があります。

本章では、モチーフの質感に応じた練り消しゴムの使い方について解説しましょう。

柔らかい質感へのアプローチ

布や皮膚など柔らかい質感の表現では、練り消しゴムを軽く押し当てて鉛筆の粉を少しずつ取り除きます。

この方法は段差を感じさせず、自然な光沢や滑らかさを保つことができるのです。

とくに、人物画の肌では、ハイライト部分をわずかに明るくするだけで健康的な印象が加わります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

硬質な質感の際立たせ方

金属やガラスなど硬質な素材では、輪郭付近に強めのハイライトを入れることが効果的です。

練り消しゴムを細く尖らせ、境界部分の鉛筆の粉をはっきり取り除くことで、反射光の鋭さを再現できます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

この際、光源方向と反射面の位置を正確に把握することが重要です。

粗い質感の描写法

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

岩肌や、木の樹皮などの粗い質感では、練り消しゴムを小さくちぎり、不規則な形にして細かく叩くように当てます。

そうすることで、表面の凹凸感を強調できて、陰影の中にも自然な変化が生まれるのです。

あえてムラを残すことで、人工的ではない質感の深みが表現できます。

複合的な質感への対応

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

一つのモチーフに、複数の質感が混在する場合、練り消しゴムの使い方を部分ごとに切り替える必要があります。

例えば、金属の取っ手が付いた木製の引き出しでは、木部は柔らかくぼかし、金属部は鋭い反射を加えると、質感の対比が際立つのです。

この切り替えは、作品全体の情報量を増やし、視覚的な満足度を高めます。質感表現における練り消しゴムの活用は、陰影の深みとリアリティー(現実性)を生む重要な要素となります。

鉛筆画中級者の人は、モチーフの素材感を観察し、それぞれに適した練り消しゴムの形や操作方法を選択することで、作品に多様な表情を加えることができるのです。

この積み重ねが、質感と陰影が調和した完成度の高い鉛筆画を生み出す鍵となります。

練り消しゴムによる段階的な陰影の再構築

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、練り消しゴムを使って陰影に深みを加える際に、効果的なのが段階的な陰影の再構築です。

これは、一度描き込んだ陰影を部分的に削り取り、必要に応じて再度描き足すことで、より自然で立体的な明暗を作り出す方法となります。

このプロセスを繰り返すことで、単調なトーンを避け、陰影に奥行きを持たせることができるのです。

本章では、練り消しゴムの具体的な、段階別による使い方について解説します。

ベーストーンの形成

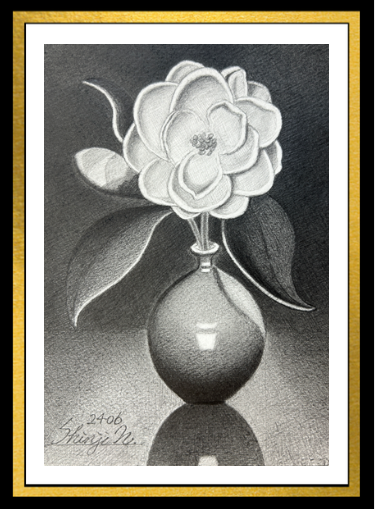

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

まず、制作するモチーフの輪郭を取り、一旦休憩をはさんで、少し離れたところから観たり、鏡で反転させてよく確認しましょう。このひと手間は特に重要です。

なぜならば、輪郭線を途中から直すとなると、大きな修整が必要となって、スケッチブックや紙の表面が汚れてしまうこともあるからです。

そして、自信の持てた輪郭線が描けましたら、その輪郭線内部に、HB等の鉛筆を優しく軽く持ち、縦横斜めの4通りの線(クロスハッチング)で面を埋めましょう。

描きにくい線は、スケッチブックや紙側を90°回転させれば無理なく描けます。

その後、実際のモチーフの明暗の位置関係を把握します。この段階では、細部よりも大きな光と影の形を意識し、作品全体のトーンバランスをイメージすることが重要です。

練り消しゴムによる明部の抽出

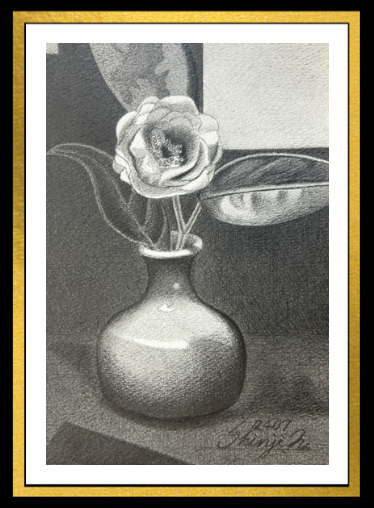

新しい未来Ⅳ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

ベースが整いましたら、練り消しゴムの先端を鋭いプラスドライバーやマイナスドライバーのような形状にして、明るくしたい部分を少しずつ削り取ります。

強い光を受けている部分は、しっかり明るくし、徐々に中間調へと移行する部分は軽く取り除くことで、滑らかなグラデーション(階調)が生まれるのです。

この作業は、光の位置・角度・方向や強さを意識して行うと、効果を得られます。

再描き込みによる陰部の強化

明部を整えた後、今度は暗部を再度描き込みます。

これにより、明部とのコントラスト(明暗差)が強調され、立体感が増すのです。

この描き込みは、必要な部分だけに絞り、全体の統一感を崩さないよう注意します。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

微調整と仕上げ

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

最後に練り消しゴムで、微細なハイライトを加えたり、影の境界をなじませる作業を行います。

これにより、不自然な段差や硬さがなくなり、全体がまとまってくるのです。

また、意図的に一部の陰影を曖昧にすることで、観てくださる人の想像を促す余白を作ることもできます。

段階的な陰影の再構築は、描く→消す→描くの繰り返しによって陰影の情報量を増やし、より自然で奥行きのある表現を可能にしてくれるのです。

鉛筆画中級者の人は、この工程を意識的に取り入れることで、練り消しゴムの活用度を大きく高め、作品全体の完成度を一段階引き上げることができます。

練り消しゴムを活かした光と影の最終仕上げ

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

作品の完成度を左右する最後の工程が、練り消しゴムを用いた光と影の最終仕上げです。

鉛筆画中級者の人にとって、この段階は単なる明暗の調整ではなく、画面全体の印象を統一し、特に主題を際立たせられる重要なプロセスとなります。

完成間近の作品を客観的に観察し、必要な箇所に練り消しゴムを加えることで、視線誘導や質感の強調が可能になるのです。

本章では、光と影の仕上げのよる、最終的な練り消しゴムの使い方について解説します。

主題に対するハイライトの強化

主題となるモチーフの中で、最も視線を集めたい部分に、練り消しゴムで鮮明なハイライトを加えます。

例えば、人物画であれば瞳や唇、静物画であればガラス器の反射部分などが該当するでしょう。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

明るさの差を強調することで、自然に視線が集まり、主題の存在感が増します。

周辺部のコントラストの調整

画面の端や背景部分は、必要以上に明暗差を付けない方が主題を引き立てやすくなります。

練り消しゴムで、コントラスト(明暗差)を抑え、視覚的なノイズを減らすことで、観てくださる人の注意を重要な部分に誘導できるのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

この調整はわずかな差でも効果が大きく、作品の印象を大きく左右します。

ハイライトの質感コントロール

光の強さや質感によって、ハイライトの形状や境界の硬さを変える必要があります。

柔らかな布なら境界をぼかし、金属やガラスなら輪郭を鋭く残すことで、素材感の違いを表現できるのです。

練り消しゴムの先端を変形させて適切な形に整え、モチーフに合ったタッチで仕上げます。

次の作品では、この記事の一連の手法によって制作していますが、最終的には、ハイライト部分を丹念に拭き取ることで、作品が生きてくるのです。

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

全体のトーンバランスの確認

呼んだ? 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

最後に、画面全体を離れて眺め、トーンバランスが偏っていないかを確認します。

必要に応じて、練り消しゴムで明部を調整し、全体の調和を図ります。部分的に暗さを残すことで、奥行き感を強調することも効果的です。

この手順を怠ると、一部だけが浮いて見える原因にもなります。

練り消しゴムを活かした最終仕上げは、光と影の配置を整えながら作品の印象を統一する作業です。

鉛筆画中級者の人は、この段階で主題の存在感を強化し、全体の調和を意識することで、完成度の高い作品へと仕上げられます。

練習課題例(3つ)

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非取り組んでみてください。

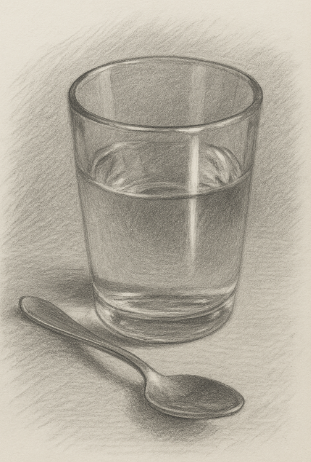

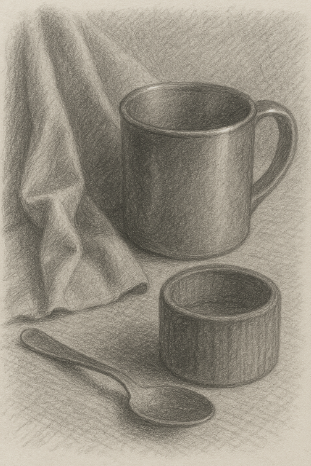

一点集中ハイライト練習

ガラスコップや金属スプーンなど、光沢の強いモチーフを1つ選び、練り消しゴムで最も強い光の部分だけを徐々に削り出します。

光源の方向を一定に保ちながら、周囲の明部とのグラデーション(階調)を自然に繋げる練習です。

参考画像です

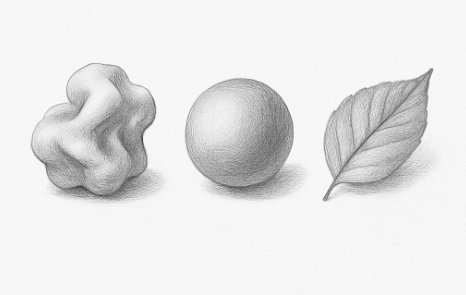

質感別陰影強化練習

布・金属・木の3種類の質感を持つ小物を組み合わせて描き、それぞれに異なる練り消しゴムの使い方を試します。

布は柔らかくぼかし、金属は輪郭を鮮明に、木は点や叩きで粗さを表現するなど、質感に応じた使い分けを身につけましょう。

参考画像です

段階的再構築法の反復練習

一度全体を描き込んだ後に、練り消しゴムで明部を削り、再び鉛筆で暗部を描き足す工程を繰り返します。

描く→消す→描くの3ステップを少なくとも3回行い、陰影の深みと自然さを高める練習です。

参考画像です

まとめ

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは、鉛筆画における陰影表現を飛躍的に向上させる多機能なツールです。

鉛筆画中級者の人にとっては、単なる修整用具から「光を描くための筆」へと意識を変えることで、表現の幅が一気に広がります。

この記事では、特性の理解から光源意識、質感表現、段階的再構築、最終仕上げまで、練り消しゴムを駆使して、陰影に深みを加える方法を解説しました。

総括として、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 練り消しゴムの形状変化を活用し、モチーフや場面に応じた光の表現を行う。

- 光源の位置・角度・方向を常に意識し、陰影の長さや濃さなどの整理や、ハイライトの配置も的確に行う。

- 質感ごとに使い方を変え、柔らかさ・硬さ・粗さを陰影の調整で表現する。

- 描く→消す→描くの段階的な再構築で、陰影の情報量と自然さを高める。

- 仕上げ段階では、主題の明部を強調し、全体のトーンバランスを整える。

これらを実践することで、陰影は単なる明暗差ではなく、立体感・質感・空気感を伴った豊かな表現へと進化します。

練り消しゴムは、その柔軟性ゆえに、強く押す、軽く触れる、戦端を鋭くして点描のように使う、叩くように使うなど、多様な操作が可能であり、スケッチブックや紙の上で光を自在に操ることを可能にしてくれるのです。

また、今回の練習課題例のように、光沢のあるモチーフ、異なる質感の組み合わせ、段階的な再構築の反復といった練習を日常的に行うことで、自然に手の感覚が鍛えられます。

鉛筆画中級者の人は、描く前に光源の位置や質感を観察し、練り消しゴムの役割を明確にしてから作業に入ると効果が高まるでしょう。

最終的には、練り消しゴムは「消す道具」ではなく「描く道具」として意識することが、作品の完成度を左右します。

習得すれば、陰影の深みと作品の魅力は確実に向上し、観てくださる人の視線を自然に引き込む表現力が身につくのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆画中級者の人が表現力を一段階高めるためには、この練り消しゴムの特性を理解し、計画的に使いこなすことが欠かせません。