こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

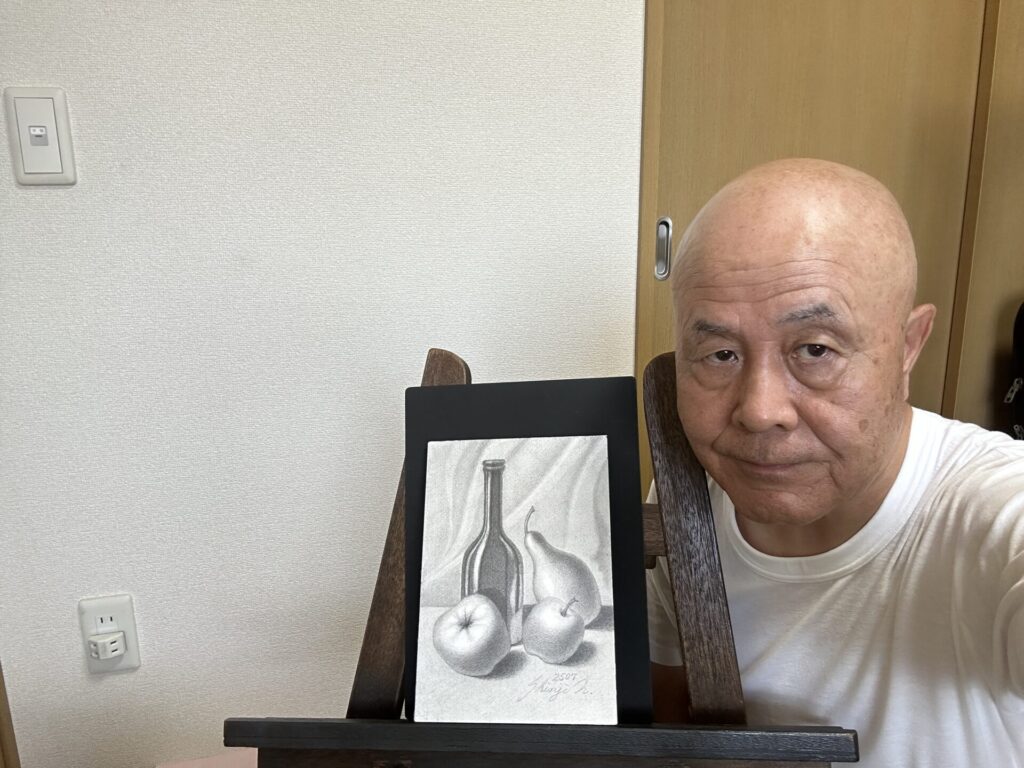

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱと共に」

さて、鉛筆画を描く手が止まってしまう…。鉛筆画中級者の人が必ず一度は経験するスランプ。この壁をどう乗り越えるかは、今後の表現力や創造力に大きな影響を与えます。

この記事では、描けなくなる原因を明確にし、感覚を取り戻すための再構築アプローチを5つの視点から解説します。

心の停滞を突破し、もう一度「描くことの楽しさ」を取り戻すための実践的な方法と、効果的な練習課題もご紹介。筆が止まった今こそ、自身の描き方を見直す絶好のチャンスです。

それでは、早速見ていきましょう!

スランプの正体を知ることで不安を減らす

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

描けないスランプに陥ると、自身の能力に疑念を持ち、描くことへの恐怖すら感じるように感じることもあるでしょう。

この段階で最も大切なのは、「なぜ描けないのか」という原因を曖昧なままにせず、正体を明確に捉えることです。

曇った気持ちを整理することは、描く意欲を取り戻すための第一歩にもなります。

本章では、あなたの心の中に停滞する、スランプの原因を探ります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

完璧主義が成長のブレーキになることもある

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者になると、「失敗したくない」「もっと良い作品を描きたい」という意識が強く働き、それがプレッシャーへと変わることがあります。

少しでも思い通りに描けないと、途中でやめてしまったり、最初の一筆が重く感じたりすることが増えるのです。

完璧を求める気持ちは、向上心の現れでもありますが、同時に創作の自由を奪う要因にもなります。意図的に「失敗してもいい練習」を重ねることが、プレッシャーからの解放につながります。

技術の向上と感性のギャップに戸惑う

-2019-2.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人の多くが経験するのが、技術が成長したことで「表現したいもの」と「実際に描けるもの」の間にギャップが生まれることです。

頭の中にあるイメージと、手の動きが一致せず、結果に満足できなくなります。この状態は「描けない」のではなく「観えているものが増えた」という前向きな変化でもあります。

焦るのではなく、ギャップを埋める訓練としてとらえる姿勢が大切です。

描きたいものを見失っていないか

-2019-1.png)

種まく人 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

スランプの背景には、「描く対象への興味を失っている」という状況もあります。

練習のために、同じモチーフばかりを描いていると、次第に新鮮さが薄れて筆が進まなくなることがあるのです。

このようなときは、過去に描いていて心が動いた題材や、自身が惹かれた作品を見返してみましょう。原点に立ち返ることが、新たな方向性を見出すヒントになります。

メンタルの不調や疲労が影響している場合もある

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

描けない状態は、単に技術や感性の問題とは限りません。精神的な疲労や生活習慣の乱れが無意識のうちに表現力を低下させていることも多々あります。

長時間の作業や連日の締切、家庭や仕事でのストレスが蓄積されると、心の余裕が失われてしまうのです。

定期的な休息や軽い運動、趣味の時間を設けることで、精神的な回復を促し、自然と創作意欲が戻ることがあります。

睡眠不足などでイライラしていたり、不安を抱えている、あるいは、夜遊びが過ぎて連日二日酔いのような状態では、鉛筆画の制作などに集中できるはずがありません。規則正しい生活と、ストレスの解消も大切なのです。

スランプとは、自身の成長と向き合う過程で必ず訪れる通過点です。完璧を求めすぎず、表現のギャップを恐れず、自身の描きたいものを見直すことで、スランプの正体が見えてきます。

描き直すより描き切る習慣をつける

路傍の花 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

スランプの原因のひとつに、「何度も描き直してしまう習慣」があります。

鉛筆画中級者の人になると、より完成度を求めるあまり、少しでも納得できないと最初からやり直してしまう傾向が強まることもあるでしょう。

しかし、それは技術の向上を妨げ、自己否定感を強める悪循環に陥るリスクもはらんでいます。描き切ることを優先する姿勢こそ、次のステップへ進む鍵となります。

本章では、作品を描き切ることの重要性について解説。

完成させることが経験値につながる

第3回個展出品作品 暮らし F6 鉛筆画 中山眞治

途中で描くのをやめてしまうと、描写の流れが断ち切られ、構図全体のバランスや完成の感覚が養われません。

たとえ満足のいかない仕上がりでも、最後まで描き切ることによって、「何がうまくいかなかったのか」「どこで崩れたのか」といった客観的な振り返りが可能になります。

描き切ることで得られる経験値は、失敗を通してしか得られない貴重な財産です。

筆者の場合には、通常と同じように描いている最中に、どうしても前に進めないというか、うまくいかずに手が止まることが何度もありました。

その際には、その作品の制作をやめて、全体のジャンル(静物・風景・人物・動物)の中で、身近にたくさんモチーフのある、自分自身の特に好きな「静物」を、F1やSM(サムホール)で息抜き的に描くことにしたのです。

そして、その作品の制作が終わり、途中で止まっていた作品に立ち返るのですが、その際には「集中して最後まで仕上げる」と決めて臨みました。

そうすると、何で気が乗らなかったのかが、「時間をおいて改めて取り組んでみる」ことで、わかってくるのです。たいがい、「構図をいい加減に考えて取り組んだ時」に、そのような状態に直面していたのです。

この解決には、改めて取り扱っているモチーフと、構図の相性を根本から再検討して、思い切って練り消しゴムを使って、「大きな修整」を行うことで、かえって良い作品に仕上がったこともたくさんあります。

小さな成功体験の積み重ねで自信が回復する

モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

描き切った作品が、完璧である必要はありません。むしろ、多少不満が残っていても「一枚仕上げた」という事実が自信の回復につながります。

日々の鉛筆デッサンでも構いません。完成まで描いたという達成感を味わうことが、モチベーションの低下を防ぎ、スランプから抜け出すきっかけになるのです。

小さな成功体験を繰り返すうちに、自然と筆を取る時間が増えていきます。

描き切ることで見えてくる改善点

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

作品は、最後まで描いてこそ、全体の弱点が浮かび上がります。

途中段階では気づけなかった、構図の乱れやトーンバランスの偏りも、全体が仕上がったときに初めて明確になります。

描き切ることは、「観察力」を育てると同時に、「分析力」を高める訓練でもあるのです。

途中でやめてしまっては、作品のどこをどう改善すべきかという視点を育てる機会を失ってしまいます。

多少不満があろうとも、仕上げ切ってから、2~3メートル離れて眺めてみる・2~3日置いてから改めて確認してみると、修整点がはっきりと見えて来るものです。

それから、改めて修整に向かっても良いのではありませんか。そのためにも、「フィキサチーフ」は、本当の完成を確信できる時まで掛けるべきべきではありません。

筆者は、過去のうまく描けなかった作品で、「フィキサチーフ」を描けてしまった作品でも、手を加えて仕上げ直したことが何度もあります。

その際には、過去の制作時になにが原因してうまく描けなかったのか分からいものの、別の作品と見間違えるほど、変化させることもできました。次の作品を参照してください。

フォックスフェイスのある静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

この作品は、鉛筆画を描き始めた初期の頃の作品でしたが、当初の完成では、背景のトーンが薄く、モチーフが明るい色のために「全体がぼやけ」ていました。

また、 画面全体に動きを出すこともできていず、4隅を意識した配慮も不足していましたので、その部分での制作を後から加えました。

具体的には、①テーブルを斜め左に角度をつける②画面左上の角へと視線を誘導する斜めの物体を描き足す③画面左下の角を暗示すべく三角形のモチーフを置く。

また、④画面右下の角の暗示として、枯葉を描き足す。⑤背景に斜線のイメージを加えて、画面の右上の角を暗示する。

こんな方法で、「改造」を行った結果、全く別物になりました^^

スケジュールを決めて時間内に終わらせる訓練

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

スランプ中は集中力が続きにくく、完成に至らないことも多くなります。

そんなときは、「60分以内に仕上げる」「A4サイズに限る」など、時間とサイズを制限した描写訓練を取り入れると効果的です。

時間制限があることで「途中でも終わらせる判断」ができ、描き切る力が育ちます。このような練習は、仕上げの感覚を保つと同時に、作品にメリハリをつける訓練にもなります。

描けないと感じる時期こそ、「描き直す」のではなく「描き切る」ことを意識してみましょう。満足のいかない結果でも、仕上げることで得られる気づきや経験値は確実に次に活きてくるのです。

スケジュールを決めず時間も区切らずに次回の制作へとつなげる訓練

前項とは、全く逆の話です。あなたが描きたいと思える作品を仕上げるに際しては、いくらでも時間を費やして完成させる制作も必要でしょう。

筆者は、「これを描いて、しっかりと内容の濃い作品に仕上げたい」と考えた時などには、何時間でも継続制作することがあります。

ここで重要なのは、あなたが「楽しんで描いている」ことなのです。本当に描きたいモチーフに取り組めている時には、時間さえ忘れて没頭できているはずです。

そのようにして、しっかり集中して制作出来た作品は、たとえ小さなF1やSM程度の大きさであろうが、あなたが納得のできる作品に仕上がるでしょう。

スランプは技術の停滞ではなく、思考の習慣を変えるチャンスでもあります。描き切る癖をつけることが、停滞感から抜け出すための大きな一歩になります。

描かない時間の意味を再評価する

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画に取り組む中で、筆が進まない時期は誰にでも訪れます。

そのときに「描かなければいけない」と自身を追い込んでしまうと、心身のバランスを崩し、かえって長期的なスランプへとつながることがあるのです。

実は「描かない時間」にこそ、大きな意味があります。その時間をどう使うかが、再起への鍵となります。

本章では、描けないときは、描かないときを割り切ることの重要性について解説。

描かない時間とは、観察力と感性を蓄える期間と捉える

渚にて 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

描くことを一時的に休むことで、視覚や感覚がリフレッシュできます。毎日描いていると、つい「目が慣れてしまい」新しい気づきが減っていきます。

外を歩いて風景を観察したり、美術館で作品に触れたりすることで、今まで見落としていた構図や光、質感の表現方法に気づけることがあるのです。

これは「描いていない」ようでいて、確実に次の表現のための糧になっています。

筆者は、描けない・気が進まないときには、いっそのこと「サウナ」にいって、何も考えずに、心と体の疲れを取るようにしています。まったく別のことをしていると、心身共にすっきりできるのです。

ついでを言うと、帰宅後には、おいしいものを食べて軽く飲み寝てしまえば、完全にリフレッシュできます。そうやって、改めて画面に向かうと新しいアイデアや、やる気が湧いてくるのです。

表現の引き出しを増やす時間と考える

渚にて 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

描かない時期は、自身の表現の幅を広げるチャンスでもあります。写真集や映画、建築物など、鉛筆画とは異なるジャンルの芸術に触れることで、新たな視点が生まれます。

感動した構図や空気感を記録しておくと、次に描く際に強いインスピレーションとして活かせるのです。

また、他の作家の作品をじっくり鑑賞することで、自身のスタイルや構成力を見直す機会にもなります。

頭の整理と気持ちのリセットができる

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

作品に絶えず向き合いすぎると、技術だけでなく気持ちの面でも「行き詰まり」が起きます。描かない時間を意図的に作ることで、描く目的や方向性を再確認することができます。

スランプ中は「描けない自分」に目が向きがちですが、一歩引いて「なぜ描いているのか」を見つめ直すことで、モチベーションが回復しやすくなり、描き出しや、対話によって整理するのも有効です。

筆者は、この「行き詰り」の解消に、「家事」を当てるようにしています。

一番描いていた独身時代の休日などは、早朝(am4:00頃)に「絵が描きたくて」目が覚めてしまい、寝起きで描き始めて、疲れると朝食にしたものです。

そして、疲れるたびに、歯磨き、洗濯・掃除・布団干し、昼食を食べに出かけ、夕食の買い出し、などをはさんで描いていました。

夕方5:00頃には入浴をし、軽く飲みながら夕食にして、9:00頃には疲れ切って熟睡していました。

こんな風に、何かを間に挟むことで、「気分転換」になっていたんでしょうね。なにも苦にならずに描き進むことができていました。^^

身体的な休息とバランスの回復

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

手や目の疲労、長時間同じ姿勢による肩こりや腰痛も、描けなくなる要因になります。これらを放置して無理に描き続けると、体と心の両方に悪影響を及ぼします。

睡眠時間の確保やストレッチ、軽い運動を習慣化することで、身体のコンディションが整い、自然と創作意欲も戻ってきます。

筆者は、ストレッチの他にも、腹筋・背筋・腕立て伏せ・スクワットなどの筋トレをすることで、特に凝りやすい首や肩の凝りをほぐすことができていました。

制作とは、集中力と体力のバランスの上に成り立つものだと再認識しましょう。

描かない時間は「無駄な空白」ではなく、むしろ必要な養分を蓄えるための準備時間です。視覚のリセット、感性の充電、思考の整理、身体の回復——これらが整うことで、再び描きたいという気持ちが自然と湧いてきます。

スランプに陥ったときは、描かないことを恐れず、その時間をどう活かすかに目を向けてみましょう。

新しいモチーフや構図に挑戦してみる

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

同じようなモチーフや構図を繰り返していると、慣れによる停滞感が生まれ、次第に描く意欲が薄れてしまいます。

鉛筆画中級者の人が、スランプに陥る原因の一つは、この「慣れ」による創作の惰性です。新しい刺激を取り入れることで、脳も手も再び活性化されるのです。

本章では、思い切って新たな題材に取り組むことは、スランプ脱出の大きなきっかけになる点について解説します。

新たな構図に挑戦してみる

構図は簡単なものから、複雑なものまで実にたくさんの種類があります。あなたの手元に構図の本がないのであれば、ここで1冊購入しましょう。

そして、構図は簡単なものもたくさんありますので、あなたが取り組みたいと思える構図を選び出して、順番にその1つの構図で、静物・風景・人物・動物・心象風景などに取り組んでいきましょう。

一通り、制作が済んだところで、次の構図に取り組むといった具合に進んでいくことで、さまざまなジャンルにおいて、「次の構図には、どのジャンルで、何を組み合せて描こうか」と考えるだけで、楽しくて夜も眠れなくなります。^^

自身が避けていたジャンルに挑戦する

人物Ⅶ 2025 F6 鉛筆画 中山眞治

花や静物ばかりを描いていた人は、風景や人物に挑戦してみるとよいでしょう。

逆に、人物ばかり描いていた人は、構造物や空間表現などにチャレンジしてみるのも効果的です。

最初は、違和感や難しさを感じるかもしれませんが、それが「新しい感覚を手に入れる入口」となります。避けてきたジャンルには、これまで見えていなかった課題と可能性を追求できます。

描き方の手順を変えてみる

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

通常の「アウトライン→陰影→仕上げ」という流れをあえて崩し、光から描き始めたり、構図を先に決めずに線を自由に走らせたりするなど、工程を変えることで表現が活性化されることもあります。

普段の流れに慣れてしまうと、描く工程が作業のようになり、刺激が失われてしまうこともあるのです。

手順を変えるだけで、今まで気づかなかった面白さが見えてくることがあります。

しかし、基本的には、構図はしっかりと決めておかなければ、途中から修整しようにも修整できないといったことにもなりかねませんので、注意が必要です。

大きな修整が必要になってしまうと、画面が汚れてしまうことにもつながります。

モチーフを複数組み合わせてみる

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

ひとつのモチーフだけで構成するのではなく、たとえば「空き瓶+果物+布」のように異なる素材や質感のモチーフを組み合わせることで、描写の工夫が求められ、思考が刺激されます。

モチーフの組み合わせは、表現の幅を広げるだけでなく、構図の工夫や視線誘導の力も鍛えることができます。

あなたなりの「テーマ性」を加えてみると、描く意味が深まりやすくなります。

過去作品の構図を意識的に壊して再構成する

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

過去に描いた作品をもとに、構図だけを大きく変えて新たに描き直すという試みもオススメです。

視点を変える、モチーフの配置を逆にする、余白を大胆に取るなど、構図の再構築をすることで「描き慣れたもの」を新鮮に再構成できます。

構図の変化は思考の柔軟性を高め、停滞していた感覚を刺激する強力な方法であり、スランプを打破するには、現状の延長線上にある描き方から一歩踏み出すことが大切です。

新しいジャンルへの挑戦、描く工程の変化、モチーフの組み合わせ、構図の再編成など、手法を大胆に変えることで、描くことへの好奇心が再燃します。

固定化された表現を壊し、新しい風を自身の制作に取り込むことが、再び筆を動かす原動力にもなります。

描いた作品を客観視して言語化する

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

スランプを抜け出すためには、自身の作品をただ「感覚で描く」だけでなく、「見直す目」と「言葉にする力」が必要になります。

描いた作品を客観的に捉え、意図や狙いを言語化することで、漠然とした迷いが整理され、今後の方向性が見えやすくなるのです。

本章では、表現を言葉で掘り下げることは、次の一枚に向かう強い推進力になる点について解説します。

自身の作品を一歩引いた視点で観察する

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

描き終えた作品を、イーゼルや机の上に置いたままにせず、壁に貼ったり、離れた場所から観たりすることで、新たな気づきが得られます。

近くで観ていたときには、気づかなかったバランスの崩れや、全体の印象、視線の流れなどが客観的に観えてくるのです。

とくに、構図や陰影の配置が適切かどうかは、距離を置いた視点でしか判断しにくいものでもあります。

メモに書き出すことで頭の中を整理する

静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

作品について「何を描きたかったのか」「どこがうまくいったのか」「どこに不満があるのか」を文章にすることで、曖昧だった思考が具体化されます。

たとえば、5行でもいいので日記のように作品の感想を記録すると、制作過程での自身の思考の流れが見えてくるのです。

感覚に頼るだけではなく、言葉で考えることは、次の制作に明確な目標を与えてくれます。

第三者の視点を効果的に取り入れる

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

自身では気づけない長所や癖に気づくためには、第三者の目が非常に有効です。SNSや講評会などで第三者に観てもらい、感想を得る機会を意識的に増やすと良いでしょう。

必ずしも、すべてを鵜呑みにする必要はありませんが、第三者の目を通したフィードバックには、自身では見落としていた新たな気づきが含まれています。

そこから見えるのは、自己評価だけでは得られない学びです。

比較と記録で成長の軌跡を見つける

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

過去の作品と、現在の作品を並べて比較することで、技術や構成力、トーン処理の変化が見えてきます。この比較は、成長を可視化するだけでなく、自信の回復にもつながります。

また、記録を定期的に振り返ることで、自身が何を大切にしてきたのか、どう変化してきたのかを客観的に認識することができるのです。

制作ノートのような形で記録を続けることで効果を得られます。

描いた作品を言語化して見直すことは、単なる振り返りではなく、自己理解を深める作業です。客観視と記録によって、制作の迷いを整理し、次のステップへの道筋が見えてくるのです。

他者の視点を受け入れつつ、自分の軸を再確認することで、スランプから脱出するための確かな土台が築かれます。

練習課題例(3つ)

星月夜の誕生 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

課題①:描き切ることを目的とした30分スケッチ

- 制限時間:30分

- モチーフ例:手、空き瓶、果物など

- ポイント:完成度よりも“最後まで描く”ことを意識し、途中で修整せず進める

参考画像です

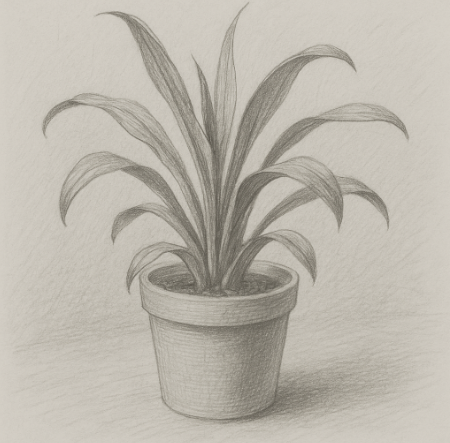

課題②:普段描かないモチーフで1枚仕上げる

- モチーフ例:建物の一部、観葉植物、靴、工具など

- ポイント:苦手なモチーフを選び、構図から描写まで1枚を通して描く練習

参考画像です

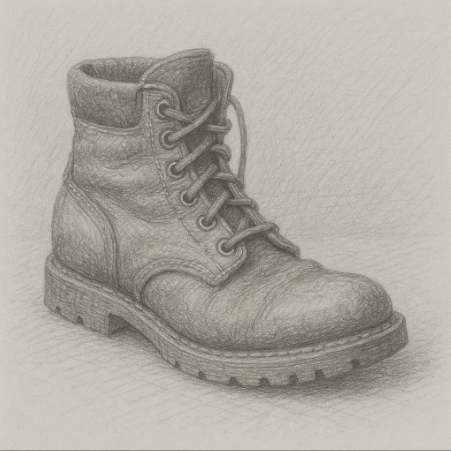

課題③:描き終えた作品を観察・記録・言語化する

- 手順:完成作品を1日置き、客観視→分析→言語化

- 記録例:「どこが良かったか」「どこが不満か」「描きたいものは何か」などをメモにまとめる

参考画像です

まとめ:スランプを乗り越えるための鉛筆画中級者の実践戦略

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画においてスランプは、誰しもが避けて通れない通過点です。鉛筆画中級者の人であるからこそ直面する技術的な伸び悩みや、自身の表現に対する違和感。

それを「描けない」という一言で片付けるのではなく、正体を見極め、着実な戦略をもって立ち向かうことで、創作は再び前に進みます。

ここでは、記事全体の要点を整理しながら、スランプ脱出のための具体的な指針をまとめます。

スランプを乗り越えるための5つの戦略ポイント:

- スランプの正体を理解する

完璧主義や技術と感性のズレ、精神的疲労など、スランプの原因は複合的です。自身の内面を整理し、原因を把握することで、不安の正体が見えてきます。 - 途中でやめずに描き切る

満足できなくても最後まで描き切ることが、確実な経験と成長につながります。完璧を求めるより、達成感を優先する習慣が描く意欲を支えます。 - 描かない時間を恐れない

描けない時間を「準備時間」と捉え、観察力や感性を養うために使うことで、次の創作へのエネルギーが蓄積できます。身体と心を整えることが重要です。 - 新しいモチーフと構図に挑戦する

慣れた描き方を一度リセットし、新しいジャンルや手順に挑戦することで、創作に新たな刺激が加わります。苦手をあえて選ぶのも効果的です。 - 描いた作品を言葉で見直す

自作を客観視し、記録や言語化を通じて思考を整理すると、曖昧だった表現の方向性が明確になります。第三者の視点も取り入れると発見が広がります。

スランプはネガティブなものではなく、「次の段階に進化するためのタイミング」だと考えることが重要です。

日々描き続ける中で自身の表現が鈍るのは、成長している証でもあります。描き続けることも、描かない勇気も、両方が創作の力になります。

今回ご紹介しました、5つの実践的なアプローチを、あなたの制作のリズムに合わせて少しずつ試してみてください。きっとまた、あなたらしいイメージと意欲が訪れます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2-485x673.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

そして時には、描かない時間も回復のために必要です。スランプの正体を知ることで、不安は自然と和らぎ、再び前向きに描き始める力が湧いてくるでしょう。