こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

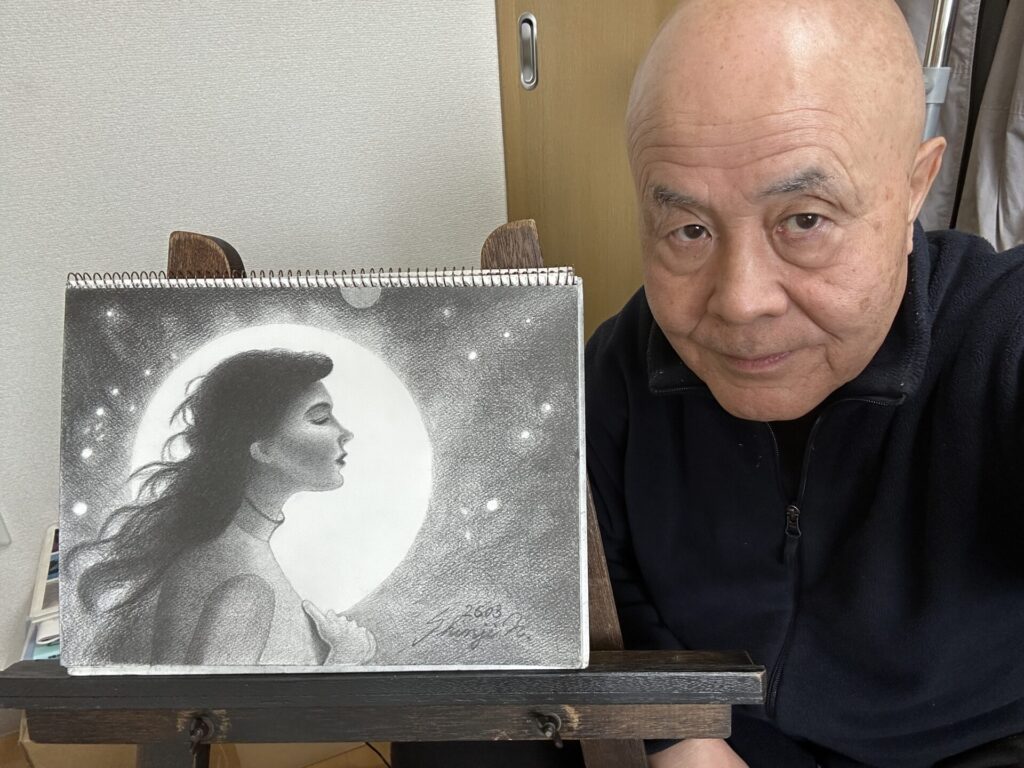

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を始めたばかりの人にとって、「光の表現」は難しい壁のひとつでしょう。しかし、練り消しゴムを上手に使えば、光を簡単に描き出すことができます。

この記事では、初心者の人でもすぐに実践できる練り消しゴムの使い方をわかりやすく解説します。

押さえておきたい基本テクニックから、リアルな輝きを生み出す応用方法まで、プロが教えるコツをまとめました。鉛筆画の完成度をグッと高めたい人は、ぜひ参考にしてください。

それでは、早速見ていきましょう!

練り消しゴムが鉛筆画に欠かせない理由とは?

鉛筆画において、練り消しゴムは単なる修整道具ではありません。

モノトーンの世界で、光を表現するために欠かせない、重要な「描画ツール」として機能します。

柔らかく自在に形を変えられるため、細かなハイライトから、広い面の明るさまで自由に調整できて、作品に繊細な光のニュアンス(印象や感情)を加えることができます。

本章では、鉛筆画制作において、練り消しゴムが欠かせない理由について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

練り消しゴムは「光を描く」ためにも使える道具と認識する

練り消しゴムはただ消すためだけに使うものではありません。軽く押し当てることで鉛筆の色を和らげたり、引き伸ばして鋭く整えることで、光の線を描いたりすることができます。

特にモノトーンの鉛筆画では、光を自然に際立たせるために、練り消しゴムで「描く」意識が重要になります。

次の作品では、ほの暗い室内の中で、「灯(あかり)」を構図上の中心(黄金分割点)に置き、作品全体の印象を強められるように制作しています。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

明かりを反射する、さまざまなモチーフへの表現では、練り消しゴムは欠かせない存在です。まさに、「光を描く」といった感じです。^^

具体的な描き方としては、一旦、すべてのモチーフに、HB等の鉛筆で優しく軽い縦横斜めの4方向からの線で「面を埋め」て、後から、「練り消しゴム」を鋭い形状に練って、光っている部分を拭きとっています。

光と空気感を生み出す秘密兵器

鉛筆画における光の表現は、ただ白く残すだけではリアリティーが生まれません。

練り消しゴムを使って微妙にトーンを調整することで、光の柔らかさや空気感を表現できます。

練り消しゴムの使い方では、前述のように鋭い形にしたり、あるいは「小さなしゃもじ」のような形状にして、優しくなぞって色面の縁のトーンを弱めることができます。

次の作品でも、ランプの取っ手の光や、カップに反射している光の描写など、たくさんの部分で、練り消しゴムを使っています。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

また、練り消しゴムは、優しく押し当てて、トーンの度合いを弱めたりすることもできます。

硬い消しゴムでは出せない、自然なグラデーションを作れる点が、練り消しゴムが重宝される最大の理由です。

初心者にも扱いやすい万能ツール

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは、初心者の人でもすぐに使いこなせる柔軟なアイテムです。

力加減ひとつで表現をコントロールできるため、最初に練習する価値があります。

鉛筆画で光を描くための練り消しゴムの基本テクニック

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で光を描く際には、練り消しゴムを単なる修整ではなく、意図的な効果を出すために活用することが大切です。

練り消しゴムは、力の入れ方や形状によってさまざまな光の表現を作り出せます。適切な使い方をマスターすることで、モノトーンの中に自然な輝きを生み出せるでしょう。

本章では、練り消しゴムの基本的な扱い方について解説します。

押し当てるだけでも柔らかな光を演出できる

練り消しゴムは、スケッチブックや紙に軽く押し当てるだけで、鉛筆の濃度を和らげ、柔らかな光を表現できます。強くこすらず、ふわっとタッチすることで、自然なトーンの変化を生み出しましょう。

力加減を調整すれば、繊細な光の広がりを自然に表現できます。広い面のトーンをやや明るくする場合には、練り消しゴムを平たい(しゃもじのような)形状に整えて使うと、ムラなくきれいに仕上がります。

ただし、練り消しゴムを使う際に、拭き取った後には、よく練りながら使うことが大切です。

拭き取ったままの状態で、他の面をこすってしまうと、鉛筆のトーンをつけることになってしまうので、ちょっとづつ練りながら新しい面を使うようにしましょう。次の作品でも、ハイライト部分を中心に多用してます。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

形を鋭くしてシャープな光を描く

練り消しゴムを細く尖らせて使えば、鋭いハイライトも自在に描けます。髪の毛にあたる光及び、金属の反射光や、水滴の反射など繊細な表現に効果的です。

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

細い光やシャープなハイライトを作るときは、練り消しゴムを細長く伸ばして使います。指で軽く引き伸ばし、鋭い先端をつくってから、狙った位置にそっと押し当てましょう。

髪の毛のハイライト及び、金属の反射光や、水滴の反射など、緻密な表現にはこの方法が効果的です。細かな動きに集中しながら、丁寧に光を描き出しましょう。

光のグラデーションを作るコツ

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

一度に大きく消すのではなく、練り消しゴムの形状を前述していますように「小さなしゃもじ」のような形状にして、優しくそっとなぞることで、柔らかな光のグラデーション(階調)を作ることができます。

段階的に明るさを調整し、自然な光の広がりを目指しましょう。光の広がりを自然に見せるには、練り消しゴムで少しずつ明るさを変えていくのが効果的です。

一気に大きく修整しようとせず、段階的にトーンを調整することで、柔らかなグラデーション(階調)が作れます。

特に空や肌の表現では、このテクニックが活躍します。焦らずにじっくりトーンを整えましょう。

練り消しゴムを使った光と影のバランスの取り方

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、光だけでなく影とのバランスも重要です。練り消しゴムを使って光を際立たせるときも、周囲の影の濃度を意識することで、画面に深みと立体感が生まれます。

モノトーンの濃淡をしっかりコントロールしましょう。

本章では、光と影のバランスにおける練り消しゴムの役割について解説します。

明るい部分を効果的に引き立てる

練り消しゴムで、ハイライトを作りたい部分を明るくできましたら、隣接する影のトーンを強めることで、光がより際立ちます。

コントラスト(明暗差)を意識すると、画面に自然なメリハリが生まれます。

次の作品のハイライトも、水滴の接地面に濃いトーンがあるので生きてきます。

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

明暗差が大きいほど、よりリアルで立体感のある表現になります。光と影をセットで意識することが、完成度を高めるコツです。

影の調整も練り消しゴムを活用できる

濃すぎた影を、練り消しゴムでわずかに薄くすることで、違和感のない自然なグラデーション(階調)に仕上げることができます。光と影の中間を丁寧に作ることがポイントです。

影が濃すぎたり、不自然になった場合には、練り消しゴムを(小さいしゃもじのような)平たい形状にして、濃いトーンの部分を優しくなぞったり、優しく軽く押し当てるかでトーンを薄めて調整できます。

次の作品の、反射した影の調整でも練り消しゴムは活躍しています。

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

一度描いた影を、優しく拭き取ることも含め、微妙に明るくすることで、なめらかなトーンの流れが生まれます。影の重みを残しつつ、柔らかくする感覚を意識すると、全体のバランスが整いやすくなります。

全体の明度バランスを見直す

細部に集中しすぎず、画面全体の明度バランスを定期的に見直しましょう。練り消しゴムは部分的な調整だけでなく、全体のトーンをまとめるためにも有効に使えます。

細部の作業に集中していると、全体の明るさのバランスが崩れがちです。次の作品では、全体の明るさを練り消しゴムで調整しています。

秋 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使って、暗すぎる部分を少し明るくしたり、光を足して調整することで、作品全体に統一感が出ます。

定期的に作品を少し離れて眺める癖をつけると、全体のデッサンや明度バランスの違和感にも気づきやすくなれます。

初心者が陥りがちな誤りと、練り消しゴムの適切な使い方

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは便利な道具ですが、誤った使い方をすると、作品に悪影響を及ぼすこともあります。

初心者の人が陥りやすいミスと、それを防ぐ適切な使い方を押さえておきましょう。

本章では、練り消しゴムを扱う上での失敗や適せつな使い方について解説します。

強くこすりすぎるとスケッチブックや紙を傷める

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムでゴシゴシとこすりすぎると、スケッチブックや紙の表面が毛羽立ってしまい、滑らかな表現が難しくなることもあります。優しく押し当てるだけでも充分効果が出るので、力加減に注意しましょう。

特にモノトーンの鉛筆画では、スケッチブックや紙の質感が表現に直結するため注意が必要です。

練り消しゴムは柔らかく押し当て、トーンを整える感覚で使うことが基本です。やさしいタッチを常に意識しましょう。

形を整えずに使うと狙った効果を出せない

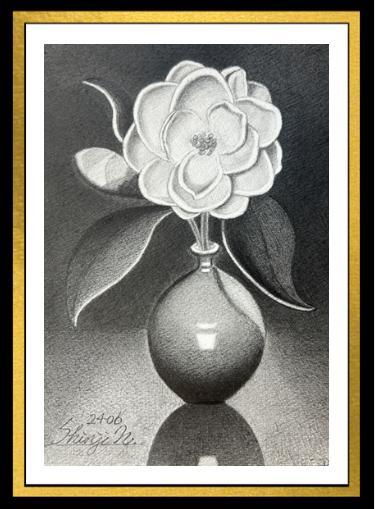

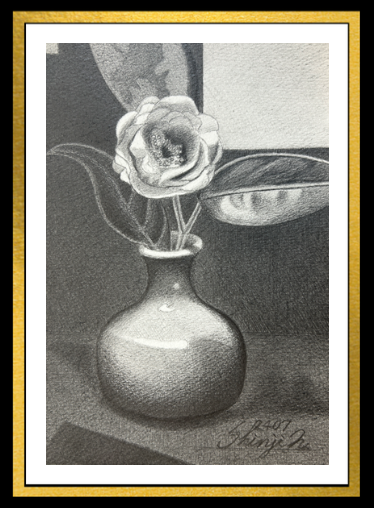

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを練らずにそのまま使うと、表面の汚れで、細かい表現がぼやけてしまうことがあります。

使う前に、よく練ってメンテナンスしながら、必要な形に整えて、目的に合った効果を引き出しましょう。

使用前に、必要に応じて平たい形状及び、鋭い形や、角を作ったりして、目的に合った形に整えましょう。狙った光の表現ができるかどうかは、準備段階で決まります。

頻繁に練り直しすことで性能を維持できる

遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムは使用中に鉛筆の粉を吸収します。汚れたまま使うと逆に紙を汚してしまうため、こまめに練り直して柔らかさと清潔さを保ちましょう。

練り消しゴムの具体的なメンテナンスの方法は、温かい時期には、練り消しゴムを引っ張って、凹型に三つに折り、捩じって、再度引っ張って、凹型に三つに折り、と数回繰り返せば全体を練ることができます。

寒い時期などには、温風ヒーターやドライヤーの風に数分当てて、軟らかくなったところで、やってみてください。

因みに、筆者は現在練り消しゴムを3つ使っていますが、一番古い物は、何と31年間も使い続けています。夏場によくこねることがいいようです。現在でも、何の問題もなく現役で活躍してくれています。^^

定期的に練り直し、柔らかさと吸着力を保つことで、常にきれいなハイライトやトーンを作り出すことができます。手間を惜しまないことが、作品の完成度を高める秘訣です。

プロが教える!練り消しゴムを活かしたリアルな光の表現のコツ

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

プロの鉛筆画家たちは、練り消しゴムを繊細に使いこなしてリアルな光を描きます。

本章では、初心者の人でも取り入れやすい、プロ直伝のテクニックを紹介します。

一旦モチーフ全体に優しく軽くトーンを乗せてからハイライト部分を拭きとる

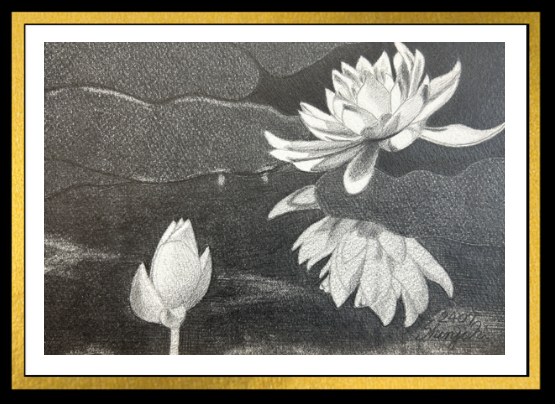

睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

ハイライトを作る方法は、最初からハイライト部分を白く残すやり方があります。

しかし、前述していますように、モチーフ全体にHB等の鉛筆で、優しい軽いタッチで縦横斜めの4方向からの線で面を埋めて、ハイライト部分を練り消しゴムで拭き取る方法がオススメです。

ハイライト部分を練り消しゴムで拭き取った後は、それぞれの部分に、適切なトーンを乗せていけばよいのです。

筆者はこのやり方が非常に多いです。その理由は、描きやすくて、簡単だからです。^^

光を意識してメリハリをつける

強い光を描く場合には、練り消しゴムで大胆に明るい部分を抜き、周囲にしっかりと濃い影を置きましょう。

コントラスト(明暗差)を強めることでリアリティー(現実性)が増します。

次の作品では、窓を模した「抜け(※)」にさえもトーンを入れて、主役のハイライトに一番白い色のハイライト(スケッチブックの下地そのもの)を使うことで、主役を引き立てています。

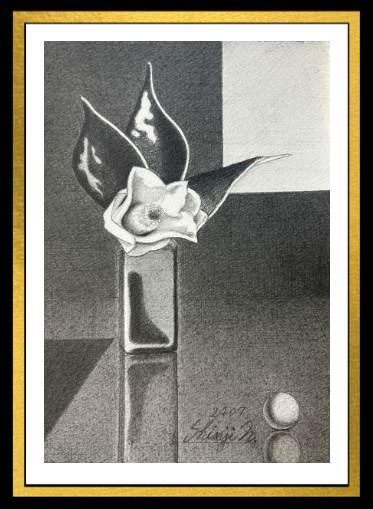

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

特にモノトーンの鉛筆画では、このメリハリが、リアルさを引き立てる重要なポイントになります。

※ 「抜け」とは、画面上の息苦しさを解消できる効果を狙った技法です。

ハイライトは一番光っている部分に使う

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

全体に光を多用しすぎると、画面がぼやけた印象になります。練り消しゴムで作るハイライトは必要な部分に絞り、他は控えめにすることで、光の存在感を強調できます。

本当に光を感じさせたい部分にだけ、練り消しゴムで明るさを与え、その他は抑えめにすることで、観てくださる人の視線を、自然にあなたの強調したい点や、感動を伝えたい部分へ誘導できます。

ハイライトは「ここぞ」という場面で効果的に使いましょう。

まとめ

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における練り消しゴムの役割は、単なる修整ではなく、光を描き出すための重要な表現手段です。

柔らかく繊細なタッチで、自然な光と影のグラデーション(階調)を生み出し、作品に深みとリアリティー(現実性)を与えられます。初心者の人でも基本的な使い方を意識すれば、すぐに作品の完成度を高めることが可能になります。

さらに、練り消しゴムは使い方次第で、細密なハイライトから広がる柔らかな光まで、多彩な表現を引き出すことができます。形を整え、力加減を意識し、スケッチブックや紙の画面を傷めないよう丁寧に扱うことが大切です。

練り消しゴムを「消す道具」ではなく「描く道具」として活用し、モノトーンの世界に美しい光を宿しましょう。

作品全体のデッサン及び、明暗バランスを見ながら、練り消しゴムでトーンを整える習慣を持つことで、より完成度の高い鉛筆画がに仕上げられます。次に、今回のポイントを整理します。

【今回のまとめポイント】

- 練り消しゴムは、光を「描き出す」ための表現ツールにもなる。

- 平たい形状にして優しくなぞったり、優しく軽く押し当てるだけで柔らかな光、鋭い形状に整えればシャープな光を描ける。

- モチーフ全体に、HB等で優しく軽い縦横斜めの4方向からの線で面を埋めた後で、練り消しゴムでハイライト部分を「描く」手法が、簡単で描きやすい。

- 光と影のバランスを意識し、明暗差で立体感を演出。

- 練り消しゴムの形を整え、細部までコントロールする。

- 使うたびに練り直して、清潔さと柔らかさをキープする。特に暖かい時期にはよく練っておくとよい。

- 強くこすらず、スケッチブックや紙を傷めない優しいタッチを心がける。

- 光の使いすぎを避け、必要な箇所(特にあなたの強調したい点や感動を伝えたい部分)にハイライトを入れる。

- 強いコントラストを意識して劇的な効果を狙う。

- 定期的に全体を見直し、デッサンや明度バランスを整える習慣をつける。

練り消しゴムを適切に、そして自由に使いこなすことができれば、鉛筆画の表現は驚くほど広がります。

ぜひ今日から、練り消しゴムを積極的に「光を描くためのパートナー」として取り入れてみてください。あなたのモノトーン作品に、新たな命が宿ることでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

繰り返し形を変えられるため、細かな部分にも対応できて、モノトーン鉛筆画の自由度を大きく広げてくれるでしょう。