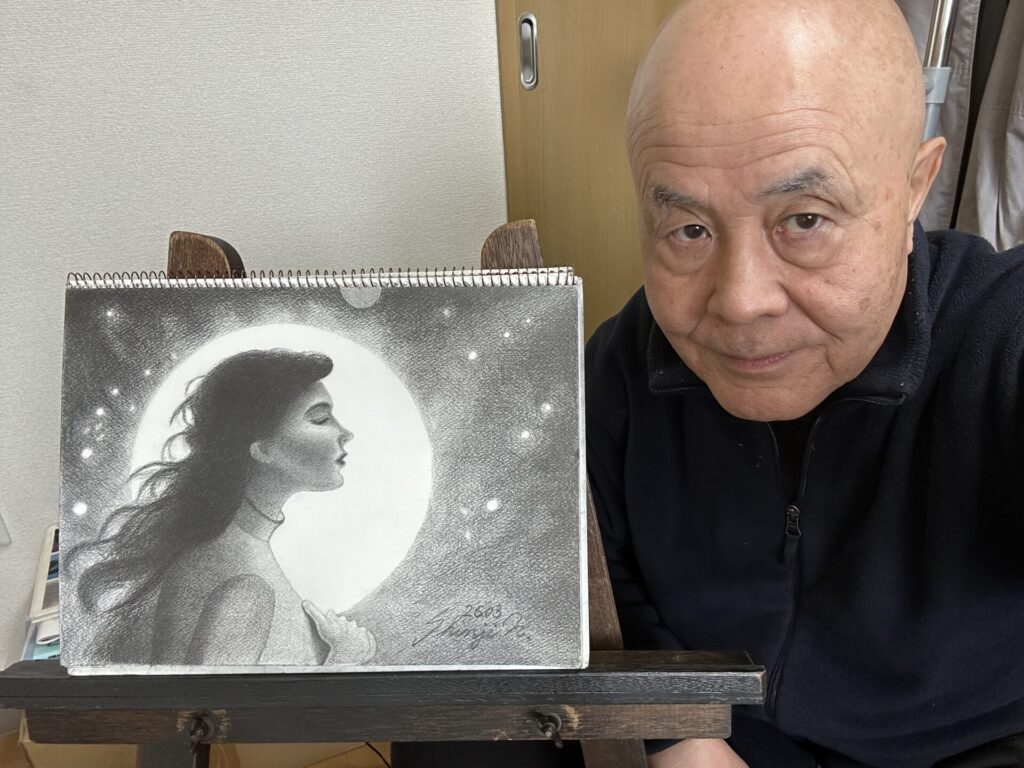

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を始めたばかりの人にとって、「どんな鉛筆を選べばいいの?」という悩みはつきものです。

実は、プロのアーティストたちが愛用している鉛筆には、選ばれる理由と明確なこだわりがあります。

この記事では、鉛筆画のクオリティーを左右する鉛筆の種類や硬度、ブランドの特徴まで、プロの目線でわかりやすく紹介。

初心者の人でも、今日から実践できる選び方のコツを交えながら、あなたの鉛筆画のためのデッサンが、確実にステップアップできるためのヒントをお届けします。

プロと同じ道具を使うことで、あなたの作品にも違いが生まれるはずです。

それでは、早速見ていきましょう!

プロが選ぶ鉛筆の条件とは?その理由を徹底解説

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のクオリティーを大きく左右するのが、鉛筆自体の性能と相性です。

プロが選ぶ鉛筆には、描き心地だけではなく、表現の幅や仕上がりの安定感など、独自の判断基準があります。

本章では、モノトーンの鉛筆画においてプロが重視する3つの条件と、その理由を掘り下げて解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

線のコントロール性と芯のなめらかさ

鉛筆画のプロは、作品の世界観や緊張感を「線」や「光と影」で伝えます。細い線から力強い陰影まで、自由にコントロールできることが絶対条件です。

芯が滑らかで紙への引っかかりが少ない鉛筆は、意図した線が表現しやすく、ストレスなく描き続けられます。

硬度の安定性と削りやすさ

第1回個展出品作品 ノスリ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

使用中に硬度がムラになる鉛筆では、微妙な濃淡の調整が困難になります。プロは一定のタッチを保つために、芯の品質が安定したものを選びます。

また、細かい調整をおこなう上で頻繁に削るため、削りやすさや芯折れの少なさも大切な条件です。

作品の保存に耐える黒の定着力

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画では「黒の深さ」が印象を決めます。芯の黒鉛が紙にしっかり定着する鉛筆は、時間が経っても薄れにくく、展示や販売にも適しています。

プロは単に「濃い」だけでなく、「色あせしにくい」鉛筆を選ぶのです。

プロが愛用する鉛筆ブランド3選とその特徴

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画において、使用する鉛筆のブランドは作品の完成度に大きな影響を与えます。

プロの鉛筆画家たちは、描き味や芯の質感、黒の深さなどに注目して鉛筆を選んでいます。

本章では、国内外で多くの支持を集める定番ブランド3つを紹介し、それぞれの特徴を解説します。

ステッドラー– 細密描写に優れた万能型

「ステッドラー」はドイツ生まれで、硬度ごとの描写の差がはっきり出るため、コントラスト(明暗差)の効いた鉛筆画に最適です。

H系統のシャープな線と、B系統の濃く柔らかいタッチの両立ができ、線画から仕上げまで幅広く活用されています。

消し跡も目立ちにくく、修整が効きやすい点も魅力です。鉛筆のブランドによって、表現の幅や仕上がりの印象は大きく変わります。

ファーバーカステル9000 – 芯の密度と滑らかなタッチ

「ファーバーカステル9000シリーズ」もドイツ生まれの、芯の密度が高く、滑らかな描き味が魅力です。

紙への定着力が強く、黒の深みもあるため、陰影表現において特に力を発揮します。

しっかりと芯が削れ、長時間の作業にも耐える点がプロに評価されています。

三菱ハイユニ – 均一な硬度と洗練された黒

三菱鉛筆の「ハイユニ」は、日本製らしい精密さとバランスの良さで、プロからの信頼も厚いブランドです。

芯の硬度が非常に安定しており、濃淡の再現性が高いことが特長となっています。

H系統からB系統までの、幅広い硬度が揃っているため、繊細なグラデーション(階調)が必要なモノトーン作品に最適です。

それぞれの鉛筆の描き味や揃えるべき鉛筆の種類とは

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 鉛筆画 中山眞治

あなたが、鉛筆画にこれから取り組むものとして書き進めていきますが、まずは、それぞれのメーカーの製品の描き味から説明します。

「ステッドラー」は、「カリカリ」とした描き味であり、「ファーバーカステル」は「若干しっとり系」の描き味である一方で、三菱ハイユニは「しっとり」とした描き味となっています。

筆者は、9H~9Bまでをステッドラーで揃えていて、ファーバーカステルはHB~8Bまで補欠的に使っています。三菱ハイユニは、10Hと10Bを揃えています。

ステッドラーの一番良いところは、製品の性能が安定していて、「どこででも購入できる点」にあります。制作に慣れた鉛筆を使い切ってしまって、購入しようにも、どこででも販売していない鉛筆の場合には困ってしまいますよね。^^

何が困るのかといえば、「描き慣れた描き味」の鉛筆でなければ、どうもしっくりきませんし、メーカーによって色の濃さも若干変わるからです。

筆者が、ファーバーカステルを予備的に使っている理由は、「あと少しだけしっとりした描き味が欲しい」と思うときや、ステッドラーを切らしてしまったときに備える意味も含んでいます。

三菱ハイユニを使っている理由は、10Hであってもしっとりとしたトーンを乗せることができることと、10Bでは、とくに「濃いトーン」をしっかりと乗せられるからです。

筆者としては、ステッドラーで慣れ切ってしまっていますし、どこででも購入できる点から、主体はこの先も変わることはないでしょう。また、ファーバーカステルや三菱ハイユニも、この先も現在と同じポジションの予定です。

そこで、あなたが新たに取り組む場合の鉛筆については、ステッドラーの鉛筆で、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本あれば、当面の制作ができます。

そして、あなたが面倒なことは一切考えないで、5作品ほど楽しんで描いてみて、その先も「鉛筆画に取り組んでいきたい」と思えるようであれば、徐々に鉛筆の種類を増やしていけばよいでしょう。

自身の、描きたい画風に合ったブランドを見極めることも、画力向上への第一歩になります。

初心者でも扱いやすい鉛筆の硬度とその使い分け方

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の硬度は、鉛筆画における「質感」と「雰囲気」を左右する重要な要素です。

特に初心者の人にとっては、どの硬さを選び、どう使い分けるかが作品の完成度に直結します。

本章では、モノトーンの鉛筆画を前提に、扱いやすく効果的な硬度の選び方と使い分け方を3つの視点から解説します。

まずはHBやBで下描きを始めよう

第1回個展出品作品 反射 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

初心者の人には、硬すぎず柔らかすぎないHBやBの鉛筆が、下描きには扱いやすくオススメです。

これらの鉛筆は、線も塗りも無理なく対応できて、濃淡の変化もつけやすいため、基本的な描写を学ぶのに最適です。

筆圧の調整だけでも、柔らかな階調が表現できます。

陰影や背景には2B〜4Bを活用

濃い陰影や背景を塗る際には、柔らかめの2B〜4Bが便利です。

面積の広い部分を塗る際には滑らかで、力を入れなくてもトーンを乗せられるため、指や手への負担も少なくなります。塗り重ねによるムラも出にくく、自然な陰影表現が可能です。

そして、トーンを乗せていく際には、縦横斜めの4方向からの線によるクロスハッチングによって、自在にトーンの深みの調整ができます。

細部の描写にはH〜2Hが便利

これらの鉛筆は、特に細かいパーツなどの描写に最適であり、また、輪郭線や建物の直線的なラインにも、H〜2Hの硬めの鉛筆は効果的です。

芯が硬く、細くシャープな線が描けるため、初心者にも安心です。

鉛筆の硬度は、描くモチーフや目的に応じて適切に使い分けることで、作品の深みや説得力が増します。

まずは基本の硬度から始めて、少しづつバリエーションを広げていくのが、上達への近道です。

プロの鉛筆選びを真似してみよう!実践的な購入ガイド

鉛筆画の表現力を高めたいのであれば、プロが実際に選んでいる鉛筆の買い方や組み合わせ方を知ることは近道になります。

しかし、あくまでも前述のように、2H~4Bまでの同じメーカーの鉛筆7本(ステッドラーがオススメ)で足ります。

やがてあなたが、5作品ほど描いて、その先も鉛筆画を続けていく気になられましたら、次の段階としての鉛筆選びに入ります。それは、ただ高級な鉛筆を選ぶのではなく、描く目的に合わせた揃え方にも着目するということになります。

本章では、初心者の人でもすぐに実践できる、プロの視点を取り入れた購入のコツを3つのポイントで解説します。

まずは「3種類の硬度セット」で描き分けを体感する

プロも基本的には、H系統・HB〜B系統・2B〜4B系統の3段階を揃えて、線・質感・陰影を描き分けています。

初心者の人が、プロのような多様な表現力を習得するには、この3段階の鉛筆を揃えて使い分けを試すことが効果的です。

まずは個別購入で数本ずつ揃え、自身の好みに合う硬度を探るのがポイントです。

セット購入よりも「単品買い」でバリエーションを強化

市販の鉛筆セットは便利ですが、実際に使用頻度が偏ることもあります。

プロは描く工程や画風に応じて、特定の硬度だけを重点的に揃えるため、単品買いが多いものです。

例えば2Bと4Bは消耗が早いため、まとめ買いしておくと安心なので、自身の描き方に合わせて補充するスタイルがプロのやり方です。

尚、あなたが、制作していくトーンの傾向によって、例えば夜の風景などを多く描いて行きたいのであれば、濃いめの鉛筆の在庫を厚くしておくとよいでしょう。

また、特に劇的な光と影の対比が多くないのであれば、全体に薄く在庫を持つといった具合です。

描くテーマごとにブランドを使い分けてみる

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

プロはひとつのブランドに固執せず、モチーフや描き味に応じて使い分けることもあります。

例えば、細密描写には芯が硬めの「ステッドラー」、濃厚な黒を出したいなら「ファーバーカステル」や「三菱ハイユニ」といった具合です。

まずは、数本で複数ブランドを試し、自身の感性に合うものを見つけましょう。

プロの購入スタイルを取り入れることで、描くたびに鉛筆選びが楽しくなり、作品の幅も自然に広がります。上達を目指すには、鉛筆の買い方も「描く技術のひとつ」として磨いていきましょう。

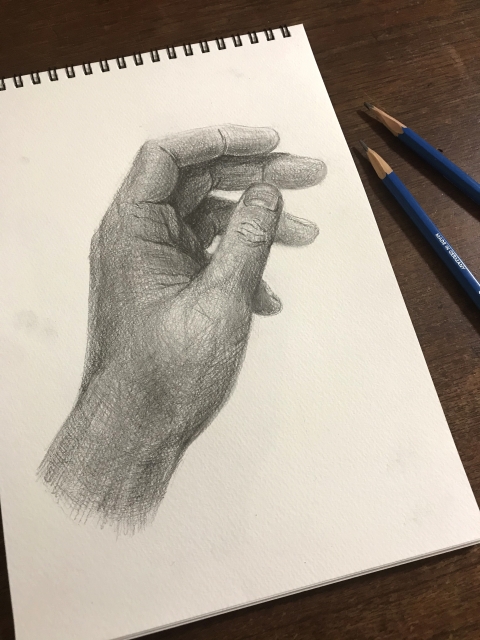

選んだ鉛筆を活かすために知っておきたい描き方のポイント

-6.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

どれだけ良い鉛筆を使っても、その性能を活かす描き方ができなければ、表現力は伸びません。

モノトーンの鉛筆画では、濃淡・質感・線の強弱をどう使いこなすかがカギになります。

本章では、選んだ鉛筆を最大限に活かすために意識したい描き方のポイントを3つ紹介します。

筆圧を変えることで濃淡を自在に操る

鉛筆の濃さを変える方法は、硬度だけではありません。筆圧の強弱を使い分けることで、同じ鉛筆でも複数のトーンを引き出せます。

軽く描けば繊細なグレーに、力を入れれば深い黒に。まずは一本の鉛筆で、どれだけ階調を出せるかを試す練習がオススメです。

クロスハッチングによるトーンの絞り出しとは

さらに前述していますが、縦横斜めの4方向からの線によって面を埋める手法の「クロスハッチング」は必ず使うことになりますので、早い段階から試しておきましょう。

難しいことはありません。描きにくい方向の線があった場合には、スケッチブックや紙の方を90°回転させれば問題なく描けます。

あなたが仮に、一番濃い鉛筆として4Bまでしかもっていなかったとしても、その際には、「芯先を鋭く削って、繰り返しクロスハッチングを行えば濃いトーンを得られる」ので、試してみてください。

これは、他の鉛筆であっても同じことが言えます。筆者は、地表面を描く際には、HBやBで繰り返してクロスハッチングを行うことで、「透明感」さえ画面に付加することもできたからです。

これを知っているか知っていないかで、作品の完成度は大きく変わります。この繰り返しクロスハッチングする制作手法を筆者は「絞り出し」と呼んでいます。

次の作品の中央最下部付近の、主役と準主役の植物の芽のある地表面には、HBやBの鉛筆を使い、この手法で描いています。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

同一方向の塗りと重ね塗りで質感を演出する

金属や布、肌などの質感は、塗りの方向と重ね方で表現が変わります。

たとえば同じ硬度の鉛筆でも、縦方向に細かく塗るのと、円を描くように重ねるのとでは印象が異なります。

鉛筆の特性を活かしながら、質感に応じて描き方を変えてみましょう。

線と面を使い分けることで立体感を強調する

細い線で輪郭を描き、面に陰影を乗せることで、制作対象に立体感が生まれます。

特にモノトーン表現では、「線だけで描かない」ことが重要です。

選んだ鉛筆の硬さに応じて、細部は線で、広い部分は面で構成することによって、画面に自然な深みが出てきます。

面で構成するとは、分かりやすく言えば、モチーフの輪郭の背景にトーンを持って来れば、おのずとモチーフの輪郭が浮き上がるように描いて行けるということです。

鉛筆は単なる道具ではなく、使い方次第で作品の質が大きく変わります。道具の特徴を理解し、それを活かす描き方を身につけることで、初心者の人でも表現力豊かな鉛筆画を目指せます。

まとめ

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の完成度を高めるには、鉛筆の選び方と使い方の両方を理解することが大切です。

プロが選ぶ鉛筆には、描きやすさだけでなく、黒の深さや芯の安定性といった「作品を支える要素」が詰まっています。

初心者の人もプロの視点を取り入れることで、効率よくスキルアップできます。

以下のポイントを意識すれば、鉛筆画の表現力が格段に向上します:

- まずは2H・H・HB・B・2B・3B・4Bなど基本の7本を同じメーカーの製品で揃える。

- ステッドラー、ファーバーカステル、三菱ハイユニなど信頼できるブランドを使い分ける。

- 筆圧の調整で1本の鉛筆から多様なトーンを引き出す。

- モチーフごとに硬度や塗り方を変えて質感を描き分ける。

- プロも単品購入でよく使う鉛筆を多めに揃えている。

また、鉛筆の性能を最大限に引き出すには、線と面、塗り方向、重ね塗りといった描き方の工夫も欠かせません。プロの道具選びと技術を真似することが、初心者の人にとって最短で上達できる方法です。

モノトーンの世界を深く表現するために、ぜひ自身に合った鉛筆と描き方を見つけてください。それが、あなたの鉛筆画に確かな自信を与えてくれるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

このように、プロの鉛筆選びは単なる描きやすさ以上の視点で成り立っています。道具の性能を最大限に活かすことが、作品の完成度を高める鍵なのです。