こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を描く際には、形が歪んでしまうとリアリティーが損なわれてしまいます。正確な形を捉えるには、観察力やバランス感覚、描く順序が重要です。

この記事では、初心者の人が押さえるべき5つのポイントを解説し、誰でも実践できる方法をご紹介します。

形を正確に描けるようになれれば、鉛筆画を描くためのデッサン力が向上し、よりリアルな作品を生み出せます。鉛筆画のスキルを上げたい人は、ぜひ最後までご覧ください。

それでは、早速見ていきましょう!

形を正しく描くための基本ルールとは?

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のデッサンにおいて、形を正確に捉えることは作品のクオリティーを大きく左右します。

形が歪んでしまうと、全体の印象が不自然になり、リアリティーが損なわれます。

本章では、鉛筆画に特化した「形を正しく描くための基本ルール」を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

外形を大雑把で単純な形で捉える

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

複雑なモチーフを描く際には、一度に全体を捉えようとすると、バランスが崩れやすくなります。

まずは円、三角、四角などのシンプルで大雑把な形に捉えて、全体を組み立ててみましょう。

この方法を取り入れることで、制作対象物(モチーフ)の基本的なプロポーション(比率)が掴みやすくなり、正確な形を描きやすくなります。

目測の精度を上げるためのガイドライン

林檎 2018 F3 鉛筆画 中山眞治

形の狂いを防ぐためには、目測の精度を高めることが必要です。

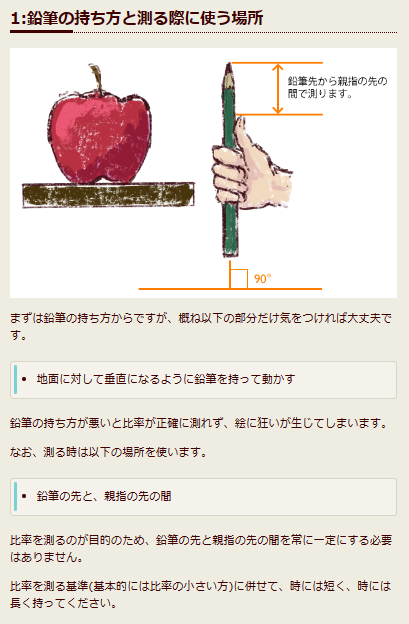

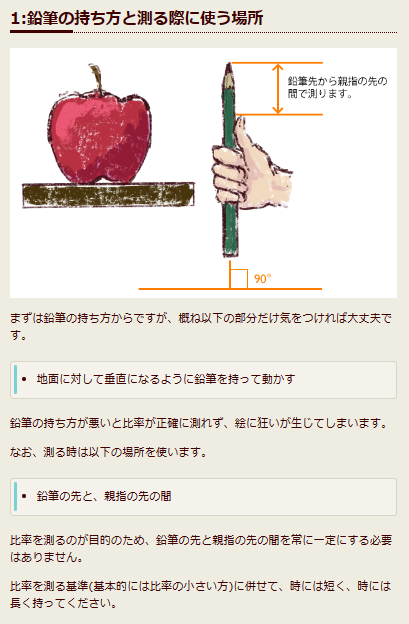

そこで、描き始める前に鉛筆を縦にして持ち、腕をまっすぐに伸ばして、制作対象物の高さや幅をそのかざした鉛筆を使って、大体の大きさの比率を測り、用紙にガイドライン(補助線)を引きます。

出典画像:鉛筆で比率を測る 美大・芸大受験の基礎

このガイドラインが基準となり、形のバランスを保ちながら正確なデッサンを進められます。ガイドラインはあくまでも補助線なので、最終的に見えなくなるように薄く描きましょう。

比較法を使って形を修整する

睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

描いた形が正しいかどうかを確認するには、比較法を活用します。たとえば、モチーフの縦横の比率を比較しながら調整することで、形のズレを最小限に抑えることができます。

また、鏡を使って反転させたり、作品を上下逆さまにして見ることで、歪みやバランスの乱れを客観的にチェックできます。

このプロセスを繰り返すことで、精度の高い形を描くスキルが養われます。形を正確に描くためには、基本的なルールを押さえながら、繰り返し練習することが重要です。

初心者が陥りやすい形の狂いとその修整方法

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、形を正しく描くことは基本ですが、初心者の人は無意識のうちに形が狂ってしまうことがよくあります。

形の歪みは全体のバランスを崩し、リアリティーを損なう原因となるため、早めに修整することが重要です。

本章では、初心者の人が陥りやすい、形の狂いやすいパターンと、それを修整する方法を解説します。

モチーフの縦横比を誤るミスと修整方法

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

初心者の人がよく陥る誤りのひとつが、モチーフの縦横比のズレです。実際より縦長に描いてしまったり、横に広がりすぎたりすることがあります。

これを防ぐには、描く前にモチーフの大きさに対して鉛筆をかざして、おおよその長さと幅をざっくりとした鉛筆の比率を使って対象の高さと幅を測り、仮の比率を決めてから描き始めることが重要です。前掲の画像を再度掲示します。

また、途中でデッサンを上下逆さまにしたり、鏡に映して反転させることで、比率のズレを客観的にチェックできます。

左右のバランスが崩れる原因と対策

邂逅Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

左右対称のモチーフ(顔、円形の物体など)は、片側が歪んでしまうことがよくあります。この原因は、片方を先に描いてしまい、全体のバランスを見ずに描き進めているためです。

修整方法としては、両側を同時に少しずつ制作する手法を活用し、左右を見比べながら形を整えていくとバランスが保ちやすくなります。

また、鏡やスマートフォンのカメラで反転表示すると、歪みが明確になり、修整しやすくなります。

見えない輪郭線が生み出す、形の歪みを修整する

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

形が狂ってしまうもう一つの要因は、視覚的な補正の影響で、本来の輪郭を誤って捉えてしまうことです。

たとえば、球体や曲線を含む物体を描くとき、無意識に角度を誇張したり、線の太さを一定にしてしまい、実際の形とは異なってしまうことがあります。

これを防ぐには、見えていないラインも意識して、形全体の流れを確認しながら描くことが大切です。

特に、光と影の影響で輪郭が曖昧になる部分は、周囲の形との関係を考えながら修整すると、より正確な形が描けます。

形の狂いを修整するには、細かい部分ばかりを見るのではなく、全体のバランスを常に確認しながら描くことが重要です。

もっとわかりやすく言えば、例えば、あなたが林檎を描いていたとした場合に、その輪郭線に違う物体がかぶっていて、リンゴの輪郭線を捉えられないときなどです。

このような場合には、見えていないとしても、その輪郭線も入れることによって、形の補正ができるのです。その後、本来見えていない部分は消してしまえばよいので、濃く描いてはいけません。

鉛筆画では、形の正確さが作品の質を大きく左右するため、練習を積み重ねて精度を高めていきましょう。

鉛筆画のためのデッサンの基礎!観察力を鍛える練習法

秋 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のためのデッサンにおいて、観察力は正確な形を描くための重要なスキルです。

モチーフをただ観るのではなく、形や陰影、質感を正しく捉えることができると、鉛筆画のためのデッサン精度が向上します。

本章では、観察力を鍛えるための効果的な練習法を紹介します。

シルエットだけを描くトレーニング

月夜の帰り道 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

モチーフの細部を意識しすぎると、全体のバランスが崩れることがあります。そのため、まずは輪郭線(シルエット)のみを描く練習を行いましょう。

モチーフを見ながら、細かい部分を描かずにシンプルな外形だけを素早くスケッチすることで、形の捉え方が向上します。

この練習を繰り返すことで、複雑なモチーフでもバランスよく描けるようになれます。

余白や空白を意識して描く

入り江の夜明け 2020 F3 鉛筆画 中山眞治

余白や空白スペースとは、モチーフそのものではなく、その周りの空間(背景)を指します。

通常、物の形を直接捉えようとしますが、余白や空白スペースに注目すると、形の輪郭がより正確に把握できるようになれます。

この練習法では、モチーフを描くのではなく、その周囲の空間を鉛筆で埋めていくことで、逆説的に形を浮かび上がらせます。特に、複雑な形を持つモチーフでは効果的な方法です。

「一点集中観察法」で細部のズレを防ぐ

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

観察力を鍛えるためには、モチーフ全体を見るだけでなく、一部に集中して詳細を観察することも重要です。

「一点集中観察法」とは、モチーフの一部分に視線を固定し、その細部をできるだけ正確に描く練習です。

例えば、目や指先などの小さなパーツを細密にスケッチすることで、形のズレを抑え、全体のデッサン精度を向上させることができます。

観察力を鍛えることで、鉛筆デッサンのクオリティーは大きく向上します。シルエット、余白や空白スペース、一点集中観察法を活用して、より正確な描写ができるように練習を重ねていきましょう。

バランスを取るための構図とアタリの重要性

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、バランスの取れた構図を作ることは、完成度の高い作品を生み出すために不可欠です。

構図の安定感が欠けると、描写が不自然になり、視線が散漫になります。

また、正しいアタリ(※)を取ることで、形の狂いを未然に防ぎ、スムーズにデッサンを進めることができます。

本章では、バランスを取るための構図とアタリの重要性について解説します。

※ アタリとは、作品を描き始める前に、おおまかな位置や構図を決めることです。

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要になってきます。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

黄金分割法・三分割法を活用した構図の決め方

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

構図のバランスを取るためには、基本的なルールを理解することが重要です。特に「黄金分割法」や「三分割法」は、視覚的に安定した構図を作るために役立ちます。

三分割法では、画面を縦横それぞれ三等分し、交差する点に主題を配置すると、自然なバランスが生まれます。

これにより、視線の流れがスムーズになり、作品にまとまりが出ます。

アタリを取ることで形のズレを防ぐ

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

アタリとは、描き始めに簡単なガイドライン(補助線)を描くことで、全体のバランスを調整する技術です。

アタリを取ることで、モチーフの位置及び大きさや角度を正確に決められるため、途中で形の狂いが生じにくくなります。

特に、人体や複雑な静物デッサンでは、最初にアタリを描くことで、バランスの取れた鉛筆画のためのデッサンを仕上げることができます。

つまり、どんな場合でも同じでしょうが、描こうとする制作対象を画面上に入れる際には、その位置及び大きさや角度を、大雑把な形で捉えることから始めることになるはずです。

そして、徐々にリアルな形へと仕上げていく制作のための行動が必要ということです。

視線誘導を意識した構図の工夫

-誕生2023-Ⅱ-F30-5-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のためのデッサンの中で、視線がどのように動くかを考えることも、バランスを取るためには重要です。例えば、円や対角線を利用して視線を誘導すると、まとまりのある構図を作れます。

特に、背景との関係を考慮してモチーフを配置することで、より印象的な作品に仕上げることが可能です。

構図とアタリを適切に活用することで、鉛筆画のためのデッサンの完成度は大きく向上します。最初の段階でバランスを整えておけば、後の修整が少なくなり、スムーズに描き進めることができます。

尚、上の作品では、観てくださる人の視線を画面左下から右上の方向へ誘導しています。

基本をしっかりと押さえ、バランスの取れたデッサンを目指しましょう。

鉛筆画の精度を上げるためのトレーニング方法

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のクオリティーを向上させるためには、正確な形を描くだけでなく、線のコントロールや陰影の表現力を高めるトレーニングも欠かせません。

特にモノトーンの鉛筆画では、細かい部分の精度が作品全体のリアリティーを左右します。

本章では、鉛筆画の精度を上げるための効果的なトレーニング方法を紹介します。

直線と曲線を繰り返し描くトレーニング

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のための、デッサンの精度を上げるためには、まず線のコントロールを向上させる必要があります。そのために有効なのが、直線や曲線を繰り返し描くトレーニングです。

フリーハンドでまっすぐな直線を描く練習や、一定のカーブを描く練習を行うことで、手の動きを安定させることができます。

このトレーニングを続けると、実際の鉛筆画を描くためのデッサンで、形を正確に表現する力が向上します。

明暗のグラデーションを細かく描く練習

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の精度を上げるためには、陰影を細かく描き分けるスキルが必要です。

グラデーション(階調)を、滑らかに表現するトレーニングとして、濃淡の違う領域を徐々に移行させる練習を行いましょう。

例えば、紙の端から端まで明るいグレーから黒へと変化するグラデーションを作ることで、力加減を調整する感覚を養うことができます。この練習は、質感表現や立体感をリアルに描くために非常に有効です。

小さなモチーフを細密に描くトレーニング

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

精度の高い鉛筆画を描くには、ディテール(詳細)の描写力を高めることが重要です。そのためには、比較的シンプルな小さなモチーフ(コイン、葉っぱ、小石など)を細密に描く練習を行いましょう。

細部まで観察し、陰影や質感を忠実に再現することで、より高度な鉛筆画のためのデッサン技術を身につけることができます。

特に、鉛筆の持ち方や筆圧の調整に意識を向けながら描くことで、繊細な表現力が向上します。

鉛筆画の精度を上げるには、線のコントロール、陰影の描き分け、細部の描写といった基礎的なスキルを鍛えることが大切です。

これらのトレーニングを継続的に行うことで、よりリアルで完成度の高い作品を描けるようになれるでしょう。

鉛筆画に関するさまざまな疑問点について解説

鉛筆画を始めるにあたっては、色々訊ねてみたいことがたくさんあるのではないでしょうか?

本章では、その中でも特に、知りたいと思われているであろうという点を、かいつまんで解説していきます。

鉛筆画を描く際に適している鉛筆と揃えるべき種類

まず、あなたが最初に取り組むべき点は、シンプルにどんな鉛筆が良いのかという点ではないでしょうか?

この問いは、結論から先に言えば、「ステッドラー」がオススメです。その大きな理由は、どこの画材店でも必ず在庫しているからです。

筆者は、このステッドラーを主体にして、ファーバーカステルや三菱ユニも使っています。ステッドラーで9H~9Bまで、ファーバーカステルはHB~8Bまで、三菱ユニでは10Hと10Bを使っています。

あなたが揃えるべき鉛筆の種類は、「同じメーカーで」2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本あれば当面の制作ができます。この「同じメーカーで」という点については、メーカーによって「描き味」が若干異なるからです。

具体的に「ステッドラー」は「カリカリ」とした描き味で、「ファーバーカステル」は「若干しっとりした描き味」、三菱ユニは「しっとりとした描き味」といった感じになっています。

三菱ユニの優れている点は、10Hであっても「しっとりとして描きやすい」、10Bでは、「しっかりと濃いトーンを乗せられる」点がすばらしいのです。

前述していますが、あなたが、これから揃えるべき7本で、5作品ほど描いてみて、「これからも鉛筆画を続けていきたい」思えるようでしたらば、徐々に鉛筆の幅を広げていきましょう。

尚、この部分では関連記事がありますので、掲載しておきます。

鉛筆画を描く際のスケッチブックは何が良いか

スケッチブックは、安いものから高いものまでたくさんありますので、迷ってしまいますよね。しかし、最初から高いものはいりませんが、次の点だけは気をつけましょう。

まず、あなたがどのような鉛筆画を描いていこうとされているのかによって、スケッチブックや紙の質は変わってきます。

そこで、筆者のように、風景・静物・人物・動物と何でも描こうとしていると前提してみれば、スケッチブックや紙の表面のザラツキは「中目」で、紙の厚さも中くらいが良いでしょう。

薄いスケッチブックや紙は、破れやすいので注意が必要です。筆圧を高めて「濃いトーン」を入れることもあるでしょうから、そういった点からも中くらいの厚さのあるスケッチブックや紙を選びましょう。

そして、酸を含んでいないスケッチブックや紙が良いです。酸を含んでいるスケッチブックや紙は年月とともに「黄ばむ」ことがあるからです。

また、リアルな鉛筆画で人物を描きたいということであれば、「ケント紙」がオススメです。表面がすべすべしていて、細密描写に適しています。漫画やイラストの原稿に使われていることが多いのもこの紙です。

因みに、筆者が最近使っているスケッチブックは、「WATSON(ワトソン)」です。価格は少し高いのですが、中目の粗さ・中くらいの厚さ・色が真っ白で「ハイライト」が映える、などの良い点がたくさんあります(日本製)。

最初に買い求めるスケッチブックや紙は、画材店の店員さんに、あなたが描こうとしている鉛筆画のモチーフを伝えながら、中目の粗さ・中くらいの厚さ・できるだけ白い紙肌・酸を含んでいない製品・できるだけ安い製品と伝えて選んでもらいましょう。

因みに、スケッチブックに特化した次の記事もありますので、参照してください。

鉛筆画を描く際の鉛筆の持ち方

鉛筆画を制作する際には、鉛筆の持ち方は大切です。

重要な点は、描き始めの制作対象物(モチーフ)全体を捉える際には、鉛筆を人指し指・中指・親指で優しくつまむように持ち、肩と腕を使うイメージで大雑把に描いて行きましょう。

鉄則は、一部分だけしっかり描き進むことのないようにすることです。常に全体を少しづつ描き進んで、徐々に全体的に完成度を高めるように描くことが大切です。

全体的な輪郭線が描けた時点でも、重要なことがあります。それは、一旦休憩をはさんで、作品を少し離れたところからも観察することです。筆者は30年以上描いていますが、このひと手間はいまだにおこなっています。

必ず、修整すべき点が2~3点見つかるからです。このひと手間を惜しんで描き進んでしまうと制作途中で、矛盾点にぶつかってしまったり、行き詰ってしまったりしてしまうのです。

また、大きな修整をしようにも難しくなってしまったり、修整できたとしても紙が汚れてしまうことがあるので、休憩をはさんで改めて画面を「点検」することは重要なことなのです。尚、この部分では関連記事がありますので、掲載しておきます。

鉛筆画を描く際のトーンを入れる順番は

この部分では、困る人も多いでしょう。全体の輪郭を描いて、一旦休憩をはさんで「点検」後に、「これでよい」という状態で輪郭線ができましたら次へ進みましょう。

結論は、一番濃いところから描き始めてください。つまり、画面上の一番濃いところが、地面部分であればそこから描き始めて、徐々に明るい部分を描いて行くようにしましょう。

一旦そのように描いて行きながら、最終的には、それまで一番濃く描いていたところへ、一段濃い鉛筆のトーンを乗せてもよいのです。

しかし、あなたが当初揃えるべき鉛筆の中の4Bで、一番濃いところを描いていた場合には、芯先を鋭く削って、縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチング)で、繰り返し描き込んでいけば、より濃いトーンを得られます。

このトーンの入れ方の順序を仮に、明るいところから徐々に濃い色を付けていったとすれば、手持ちのトーン以上の濃いトーンが必要になって、困ることになるからです。この順番はお忘れなく。^^

鉛筆画で顔のデッサンを描く際の順番

人の顔を描く際の順番は、大雑把な顔の輪郭を取った後に、まず目を描いて行きます。目を中心として顔の輪郭のバランスを見てから、次に眉毛と鼻から口へと描き進みましょう。

そして、再度顔の輪郭の中の各部パーツの位置と大きさの確認をします。

また、動物を描く場合であっても、顔の輪郭の後には目を描いて、目と顔の輪郭とのバランスをよく見て、鼻や口を描いて行くようにしましょう。

尚、この部分では関連記事がありますので、掲載しておきます。

左右対称の制作対象がうまく描けないときの最後の手段

左右対称の制作対象(モチーフ)は、ビンの丸みを帯びた肩及び人体や動物など、たくさんあります。いくら真剣に取り組んでも、全くうまくいかないときもあるでしょう。

そんなときには、本当はあまり言いたくはないのですが、お伝えしておきます。まずザックリと描いたモチーフを仮に、「空きびん」とします。

その場合には、縦に中心線を薄く描き込みましょう。そして、うまく描けている方の線の寸法を中心線から測り、うまく描けていない方の側へ点を優しく打ちましょう。

そのようにして、上から下まで1~2cm間隔で点を打ち、そのあとに全部をフリーハンドでつなげれば描けます。またその際に、直線部分には「定規」を使っても構いません。

ただし、この手法は、あくまでも、あなたが自宅で制作するときだけに使いましょう。絵画教室に通っている場合には注意が必要なのです。

なぜならば、絵画教室の講師の方々は「フリーハンドでの制作」に、強いこだわりがあるからです。ふと振り返ったら講師が「真っ赤な顔」をして立っていたら怖いですからね。^^

鉛筆画の精度を上げるための総まとめ

家族の肖像-Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで上達するためには、形の正確さ、構図のバランス、観察力の向上、精度を高めるトレーニングが必要です。

本章では、これまでのポイントを踏まえたまとめを紹介します。

形を正しく捉えるための基本ルール

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

- 制作対象の輪郭を円や四角などのシンプルな形の集合体として捉える。

- 目測の精度を上げるためにガイドライン(補助線)を活用する。

- 比較法(鏡や上下反転)を用いて形のズレを修整する。

初心者が陥りやすい形の狂いと修整方法

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

- 縦横比のズレを防ぐために鉛筆を使って計測する。

- 左右のバランスを整えるために、左右を徐々に描き進める手法を活用する。

- 見えない輪郭線も意識し、全体の流れを考えながら修整する。

観察力を鍛えるトレーニング

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

- シルエット(輪郭)だけを描くことで形の本質を捉える。

- 余白や空白スペース(背景の形)も意識する。

- 一点集中観察法で細部のディテール(詳細)を正確に描く。

バランスを取るための構図とアタリの重要性

憤怒の猛牛 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

- 黄金分割法や三分割法を活用し、視線の流れを意識する。

- アタリを取ることで形のズレを防ぎ、描きやすさが増す。

- 視線誘導を意識した構図を作り、作品のまとまりを強化する。

鉛筆画の精度を上げるトレーニング

境内にてⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

- 直線や曲線を繰り返し描き、線のコントロール力を向上させる。

- 明暗のグラデーション(階調)を細かく描く練習をして陰影表現を強化する。

- 小さなモチーフを精密に描くことでディテール(詳細)の描写力を高める。

鉛筆デッサンのスキルを向上させるには、観察力を鍛え、形のバランスを正しく捉え、繊細な表現を追求することが不可欠です。

日々のトレーニングを積み重ねることで、よりリアルで完成度の高い鉛筆画を描くことができるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

特に鉛筆画は、モノトーンの表現で形の美しさを際立たせるために、正確な描写を意識することで、より完成度の高い作品に仕上げることができます。