こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

さて、鉛筆デッサンで静物画を描いてみたいけれど、どこから始めればいいのかわからない……。そんな初心者の人に朗報です!この記事では、鉛筆デッサンの基本テクニックとコツをわかりやすく解説します。

光と影の捉え方や構図の決め方、質感の表現方法など、静物画を魅力的に仕上げるためのポイントが満載です。

シンプルな手順でデッサンに挑戦し、あなただけのアートを楽しんでみませんか?これから鉛筆デッサンを始めたい人にも、さらにスキルアップを目指す人にも役立つ内容になっています。

そでは、早速見ていきましょう!

鉛筆デッサンで静物画を描くための基本準備

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで静物画を描く際には、しっかりとした準備が作品の完成度を大きく左右します。

そして、モノトーンの鉛筆を使い、光と影、質感を美しく表現するためには、基本を押さえることが重要です。

本章では、静物画を描き始めるための準備を段階ごとに解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

モチーフ選びのポイント

初心者の人が静物画を始める際には、シンプルな形状のモチーフを選ぶことが極めて重要です。最初から複雑な形状及び柄や模様のあるモチーフや咲き姿の複雑な花などは、取り組んでしまうと挫折の原因になってしまいます。^^

難易度は徐々に高めていくことが重要なのです。実際のモチーフを目で観て、脳で判断して、腕や手を動かす一連の動作は、まさしく「脳トレ」にほかなりません。

そこで、初心者の人が取り組むべきモチーフはたくさんありますが、特に適しているものは次のようなものがありますので、描きやすいものから取り組んで、脳と腕や手の連動を鍛えて、楽しんで描くことに慣れていきましょう。

例えば、果物・野菜・白い卵・造花・小石・空き缶・空きビン、食器、調理器具などは曲線や直線が適度に混ざり、デッサンの基礎を学ぶのに最適です。次の筆者の作品を参照してください。ご覧のように何でもモチーフになります。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

選ぶ際には、光が当たった時に陰影がはっきりと分かるモチーフを選ぶと、立体感を表現しやすくなれます。

光の配置と観察の重要性

モチーフを置く場所は、自然光やライトの光源を確認して配置します。片側から光を当てると陰影が生まれ、立体感を強調できます。

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

デッサンを始める前には、モチーフ全体を観察し、光と影の位置、反射する部分などを確認しておくことが重要です。これにより、描く際の方向性が明確になります。

描き始める前の構図の決定

鉛筆デッサンを始める前に、モチーフの配置をスケッチブックや紙にどのように収めるかを考えます。余白を取りすぎず、画面内でモチーフがバランスよく見える配置を選びましょう。

また、視線を誘導できる構図を考えると、作品全体に統一感が生まれます。これらは描き進める際のガイドラインとなるため、構図は慎重に決定することがポイントです。構図については次の章で述べます。

初心者が覚えるべき鉛筆デッサンの構図の作り方

午後のくつろぎ F1 2019 F 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで魅力的な静物画を描くには、構図の作り方を理解することが欠かせません。特にモノトーンでの制作では、配置やバランスが作品の印象を大きく左右します。

本章では、初心者の人が押さえるべき構図の基本ポイントを解説します。

構図を研究すべき理由とは

あなたが初めて鉛筆デッサンに取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも重要なのは、あなたが楽しんで鉛筆デッサンを描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば作品の魅力をより一層引き出す技術である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする」作品に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図と聞くと、何か難しいことのように聞こえるかもしれませんが、簡単なものもたくさんありますので安心してください。まずは、構図のたくさん載っている本を一冊購入しましょう。

構図の選択は、鉛筆デッサンを成功させるためには重要な要素なので、各種構図の種類や技術を学び、継続的な練習と自身の感性を磨くことが重要になります。それは同時に、他の作家の構図の使い方を研究することにも通じてきます。

このように構図を導入できることによって、あなたの作品には観てくださる人へ「あなたの感動や強調」を伝えられることにつながります。

そして、そのような魅力的な構成の作品に仕上げることができるようになれば、「公募展への出品」も現実的になってきます。

構図の導入は、簡単なものから順番にあなたの描きたいモチーフを組み合わせることで、次から次へとイメージが「汲めども尽きぬ泉のように」湧きあがり、モチベーションアップにもつながるでしょう。^^

構図は、あなたが制作する画面において、画面全体をバランスよく使い切り、あなたの感動や強調したいモチーフ(ここでは静物)を「より魅力的に見せるための配置」ともいえます。

構図の内容について関心のある人は、この記事の最終部分に構図に関する関連記事である、「鉛筆デッサンで初心者が風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」を掲載してありますので、そこで簡単な数種類の構図を確認できます。

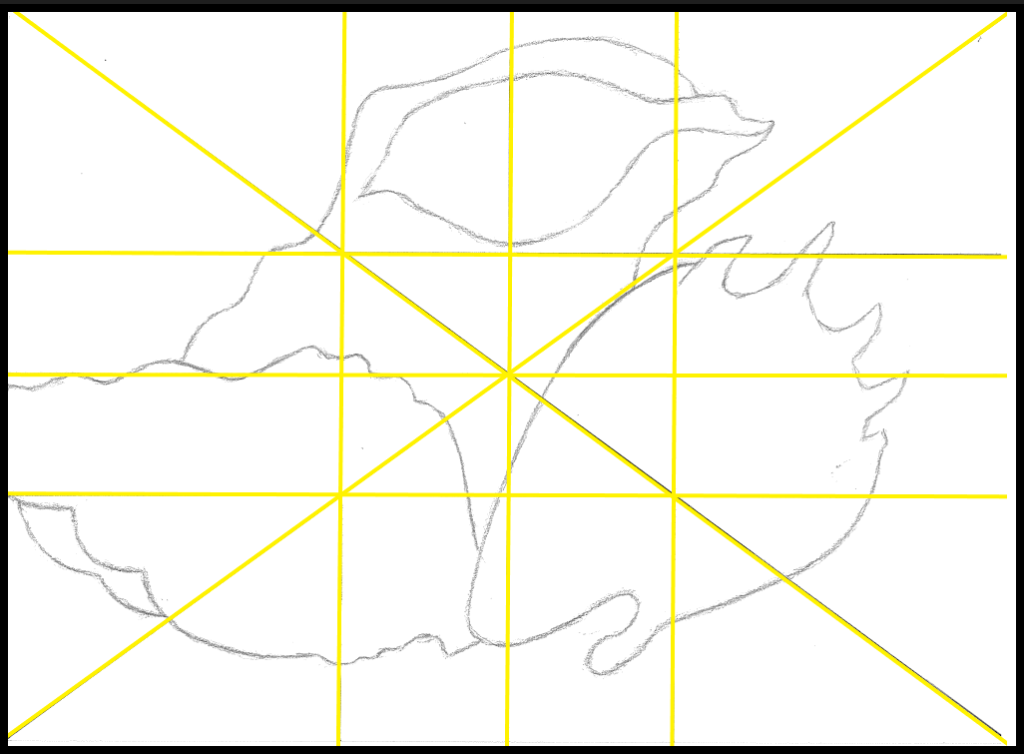

3分割法でバランスを取る

ここでは、まず最初に取り組む簡単な構図として、3分割法を紹介します。3分割法は、画面を縦横に3等分し、交差する4つの点にモチーフを配置する構図方法です。この技法は、視線の流れを自然に導き、画面全体にバランスを与えてくれます。

そして、次の3分割構図基本線(横向き)の中の③は画面横の2分割線、④は画面縦の2分割線、①と②は対角線ですが、それらをすべて描いたうえで、それぞれのモチーフを置き、全体を構成していきます。

-220609.png)

この3分割法を使って、3つの貝を用いて配置しながら、3つのモチーフで3角形を構成しながら、画面右上のB⑥F⑦部分を「抜け」にします。

それぞれの位置は、3分割線上にモチーフを配置し、縦横の2分割線や対角線も気にかけながら構成します。

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

たとえば、主役となるモチーフを交差する点の一つに配置し、他の要素を補助的に配置することで、全体の調和を保つことができます。

尚、画面上の「青色の線」で囲まれた右上の「抜け」とは、観てくださる人が外の空間をイメージできることで、画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があり、視線も誘導しています。

視線を誘導する配置の工夫

視線の流れを意識した構図を作ることで、観てくださる人を作品に引き込むことができます。

たとえば、曲線的なモチーフを使う場合は、配置によって視線を画面内に循環させる効果を狙いましょう。

また、モチーフのサイズ感を変えたり、主役と背景に対比を持たせることで、視線の動きをコントロールすることも可能になります。

画面深度を高める、前景・中景・遠景の活用

画面深度を高めるためには、画面構成を前景、中景、遠景に分けて配置します。これにより、画面に立体感と空間の広がりや奥行が生まれます。次の筆者の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

前景は薄暗く、中景を暗く、背景は明るくすることで、圧倒的に鉛筆デッサンへ深みを与えることができます。モノトーンの鉛筆で描く場合には、この劇的な対比によって作品の奥行きや印象を高めることができます。

これらの構図テクニックを活用することで、初心者の人でもバランスの取れた静物画を描くことができます。

デッサンにおける構図は、モチーフそのものを超えて、作品の魅力を引き立てる重要な要素です。ぜひ、構図の工夫を取り入れながら、あなたの作品をより豊かにしてみてください。

光と影を活かしたリアルな静物表現のポイント

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで静物をリアルに描くには、光と影の表現が重要です。モノトーンの鉛筆で描く場合、光と影を巧みに活用することで、立体感や質感を生み出して、より魅力的な作品に仕上げることができます。

本章では、初心者の人でも実践しやすいポイントを解説します。

主光源を確認及び意識して影を描く

静物を描く際は、主光源を明確に確認及び意識して制作します。光源の位置が確認できれば、どの方向に影が落ちているかをハッキリと意識できます。筆者の次の作品を参照してください。

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

影を描くときは、鉛筆の濃淡を活用して、光が最も強く当たる部分を明るく、徐々に暗くなるグラデーションを意識しましょう。これにより、自然で立体感のある仕上がりになります。

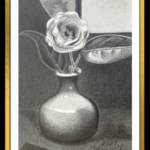

反射光で立体感を強調する

光が当たらない部分にも、周囲の反射光が影響を与えることがあります。モチーフの暗い部分に微妙な明るさを加えることで、影の中にも奥行きを作り出せます。筆者の次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

この反射光を表現することで、モノトーンの鉛筆画でも、柔らかくリアルな質感を再現することが可能になります。

光と影の境界線を丁寧に描き分ける

光と影の境界部分は、静物の形状を明確に示す重要な要素です。影の境界がはっきりしている場合は縁(エッジ)を強調し、境界がぼんやりしている場合には、滑らかにグラデーションを描くようにします。

この描き分けで成功できると、モチーフの質感や形状がリアルに伝わり、静物画全体の完成度も向上します。筆者の次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

光と影の描き方を工夫することで、鉛筆デッサンの静物画にリアルさを加えることができます。

特にモノトーンでの表現では、濃淡とグラデーションをしっかりとコントロールすることが重要です。今回のポイントを実践して、静物デッサンのスキルを磨いてください!

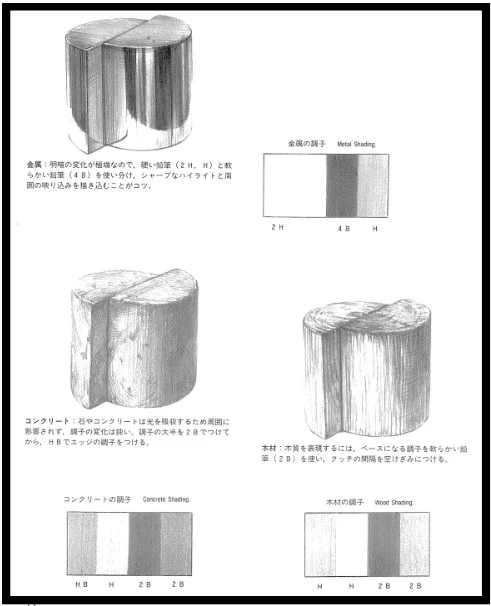

質感を再現する鉛筆テクニック

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで静物画を描く際には、質感をリアルに表現することは重要なポイントです。モノトーンの鉛筆だけでも、素材ごとの違いを巧みに描き分けることで、作品に深みとリアルさを加えることができます。

本章では、初心者の人でも実践できる質感表現のテクニックを紹介します。

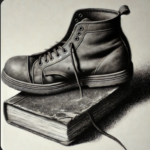

硬さや柔らかさを線のタッチで表現する

鉛筆のタッチを工夫することで、物体の硬さや柔らかさを表現できます。たとえば、ガラスや金属のような硬い質感を描く場合、シャープで均一な線を使い、細かいハイライトを加えましょう。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

一方、布や果物のような柔らかい質感には、滑らかなグラデーション(階調)と丸みを帯びたタッチを活用すると効果的です。

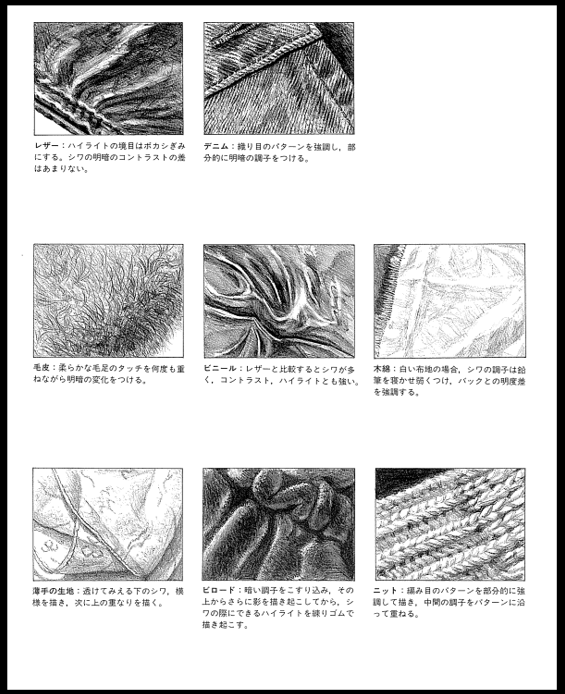

細かいディテールで素材感を再現する

木目や布の織り目など、素材固有のディテール(詳細)を描くことは、質感を再現するうえで欠かせません。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

細かい線を重ねたり、消しゴムで明るい部分を削り出すことで、リアルな質感を表現できます。

特に木材の場合、木目の流れをよく観察し、それを忠実に再現することがポイントです。

鉛筆の濃淡で奥行きと立体感を出す

モノトーンの鉛筆デッサンでは、濃淡を巧みに使い分けることで質感を強調できます。

たとえば、金属のような光沢のある質感は、光が当たる部分を明るく、影を濃く描くことで輝きを表現します。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

また、布地や紙のようなマット(艶消し)な素材には、微妙な濃淡を使いながら全体に統一感を持たせるとリアルに仕上がります。

質感の表現には観察力と細かい作業が求められますが、これをマスターすることで、鉛筆デッサンの作品に一層のリアリティーを加えることができます。今回紹介したテクニックを参考にしながら、静物デッサンの練習に挑戦してください!

初心者が直面しやすい鉛筆デッサンの失敗例とその解決策

第1回個展出品作品 男と女 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンは、初心者の人にとって魅力的なアートですが、描き始めたばかりの頃は多くの失敗に直面することが多いでしょう。

しかし、これらの失敗はスキルを磨く貴重な経験ともいえます。本章では、初心者の人が陥りやすいデッサンの誤り例と、それを解決するための実践的なアドバイスを解説します。

構図が偏ってしまう問題と解決法

初心者の人によくあるのが、モチーフが画面の片側に偏ったり、不自然なバランスになったりすることです。これを解決するには、描き始める前に制作画面全体を意識して構図を考えることが重要です。

簡単なグリッド(枠線)を引き、モチーフを画面中央や3分割法に基づいて配置することで、バランスの良い構図が作れます。

光と影のコントラストが弱い場合の対策

リアリティーを高めるためには光と影のコントラスト(明暗差)が必要ですが、初心者の人は、影を薄く描きすぎて立体感が不足してしまうことがあります。

この場合、影の部分に思い切って濃い鉛筆を使うことで、コントラストを強調しましょう。

また、影の中にも微妙なグラデーションを加えると、より自然な表現が可能になります。筆者の次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

モチーフの形が歪んでしまう場合の修整方法

モチーフの形を正確に捉えられず、歪んでしまうのも初心者の人が直面しやすい誤りです。この問題を克服するには、まずモチーフ全体の輪郭を軽く下描きし、大きな形から細部へと進むことが大切です。

そして、全体の輪郭を描いていて「これでよい」と思えましたら、その時点で一旦休憩を入れましょう。休憩をはさんで、また、少し離れたところからも眺めてみましょう。そうすることで、画面に接近していた時には気づかなかった修整点などが見えてきます。

尚、本当はあまり大きな声で言いたくはないのですが、どうしても輪郭がうまく描けないときの修整方法をお伝えしておきます。例えば空きビンを描いていて、左右対称に輪郭が描けないときには、モチーフへ縦の中心線を引きましょう。

そして、うまく描けている輪郭を中心線から測り、その距離をうまく描けない方へ小さな点を打ちます。この場合には、優しく軽く点を打ちましょう。その要領で、2~3cm間隔で上から下まで点を打っていき、全部をつなげれば描くことができます。

しかし、この方法は自宅で行うときの方法と決めておきましょう。仮にあなたが、絵画教室に通っている場合には、絵画教室の講師たちは「フリーハンド」での制作にこだわりがあるので、決して講師の観ている前でやってはいけません。

ふと、人の気配に気づいて振り返ったら、そこに「真っ赤な顔をした講師」が立っていたら怖いですからね。^^

初心者の人が直面しやすい失敗を理解し、その解決策を知ることで、デッサンのスキルを効率的に向上させることができます。今回のポイントを参考に、失敗を恐れず積極的に挑戦してみてください。それが成長の第一歩です!

まとめ

第1回個展出品作品 休日 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで、静物画を描く初心者の人が知っておくべきポイントを、以下にまとめました。

光と影の表現や質感の再現、構図の工夫など、作品の完成度を高める具体的な方法を整理しましたので、ぜひ参考にしてください。

鉛筆デッサン初心者が押さえるべき基本ポイント

モチーフの選び方

- シンプルで陰影が分かりやすい果物・野菜・白い卵・造花・小石・空き缶・空きビン、食器、調理器具などを選ぶと、練習に最適です。

構図の作り方

- 三分割法を活用してバランスを取る(それ以外の簡単な構図は、この記事最終部分に掲載の関連記事を参照してください)。

- 視線を誘導する配置を工夫する。

- 前景・中景・遠景を意識して奥行きを創る。

光と影の活用

- 主光源を明確に確認し、影の方向と濃淡を意識する。

- 反射光を取り入れて立体感を強調する。

- 光と影の境界線を丁寧に描き分ける。

質感の再現

- 硬さや柔らかさを線のタッチで表現する。

- 細かいディテール(詳細)を描き込んで素材感を再現する。

- 濃淡を駆使して光沢やマット(艶消し)な質感を表現する。

初心者が陥りやすい失敗とその解決策

構図の偏り

- グリッド(枠線)を使い、バランス良く配置することで解決できる。

光と影のコントラスト不足

- 思い切って濃い鉛筆を使い、グラデーション(階調)を整えると効果的。

モチーフの形の歪み

- 大きな形を先に描き、全体を確認しながら進めることで修整可能。

成功するためのデッサン習慣

- 描き始める前に、モチーフ全体をよく観察する。

- 毎日短時間でも練習する(週に一度は充分な時間を取って練習する)。

- 鉛筆の濃淡を使い分けて練習を重ねる。

- 定期的に作品を見直し、改善点を探す。

初心者の人でも、今回のポイントを意識して取り組むことで、鉛筆デッサンのスキルを着実に向上させることができます。楽しみながら練習を続け、静物画の魅力を引き出す作品を制作してください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

以上の準備を丁寧に行うことで、静物画の鉛筆デッサンがよりスムーズに進みます。準備を怠らず、しっかりとモチーフを観察することで、初心者の人でも魅力的な作品を描くことができます。