こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

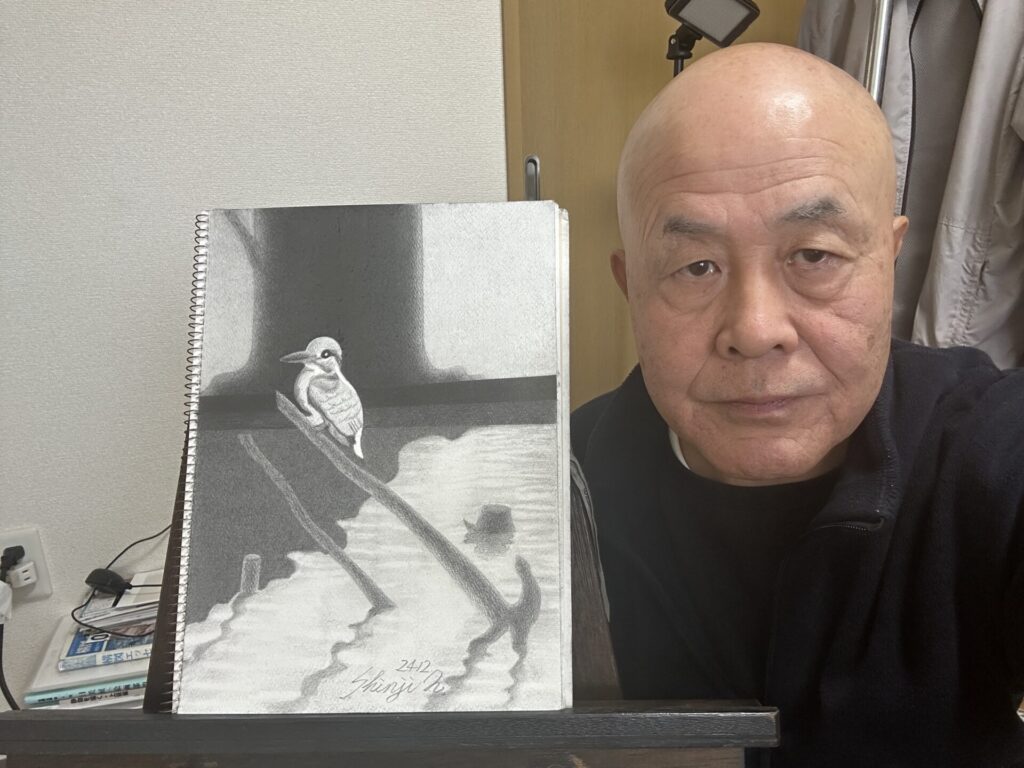

筆者近影 作品「黄昏」と共に

さて、鉛筆画を描く際に使用する紙やスケッチブックの選び方は、作品の完成度に大きく影響します。

種類や厚み、質感によって描き心地や仕上がりが異なるため、自身のスタイルや目的に合った製品を選ぶことが重要です。

この記事では、初心者の人からプロの人まで役立つ紙やスケッチブック選びのコツと、それぞれの特徴を活かした使い方をご紹介します。

作品の魅力を最大限に引き出すためのポイントを理解し、最適な製品を見つけましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画に適した紙の基本的な種類と特徴

鉛筆画を制作する際には、使用する紙は描き心地や仕上がりに大きな影響を与えます。紙の種類や質感を適切に理解することで、より表現力豊かな作品を生み出すことができます。

本章では、鉛筆画に適した紙の基本的な種類と特徴について解説します。尚、スケッチブックではなく、「紙」単体を使って描く際には、「画板」などの支持体が必要になります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ケント紙:滑らかな表面で緻密な描写が可能

ケント紙は表面が非常に滑らかで、細かいディテール(詳細)や濃淡の表現に優れています。そのため、ポートレート(肖像画)や静物画など、細密なデッサンを必要とする作品に最適です。

鉛筆を滑らかに動かせるので、濃淡のグラデーションを均一に仕上げたい場合にオススメです。ただし、紙が滑りやすい特性上、強く描き込む際には注意が必要です。

強く描き込んでしまうと、紙に鉛筆の跡(紙上の凹み)ができてしまったり、紙自体が薄いので、破れる可能性もあります。

スケッチ用紙:バランスの取れた描き心地

スケッチ用紙は、適度な凹凸を持ちながらも滑らかさを兼ね備えた紙です。初心者の人からプロの人まで幅広く使用されており、柔らかなタッチやシャープな線の両方において描きやすい特徴があります。

特に、風景画や大まかな構図を描く際に使いやすい万能な紙といえます。また、手軽に手に入る点も魅力です。

水彩紙:独特の凹凸が生む豊かな表現力

意外に思われるかもしれませんが、水彩紙も鉛筆画に適した選択肢です。特に粗目の水彩紙は、鉛筆の粒子をしっかりと捉えるため、独特の質感を演出できます。

背景にボリュームを加えたい場合や、少し荒々しいタッチで描きたい場合に適しています。ただし、薄い紙では、強いタッチで描き込むとタブけてしまうこともありますので、注意が必要です。

紙の厚みによっては描き込みが難しい場合もあるため、自身の描画スタイルに合った種類を選びましょう。

自身の作品のテーマやスタイルに応じて紙を選ぶことが、完成度を高める秘訣です。滑らかさや凹凸の違いを試しながら、理想の紙を見つけてください。また、紙の保存性や耐久性も考慮に入れると、長く作品を楽しむことができます。

スケッチブック選びで失敗しないためのポイント

モノトーンの鉛筆画を描く際には、スケッチブックの選び方は作品の完成度に大きく影響を与えます。スケッチブックにはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。

本章では、スケッチブック選びで失敗しないためのポイントを解説します。

紙の質感を確認することが第一歩

スケッチブックを選ぶ際には、まず注目すべきは紙の質感です。紙が滑らかすぎると鉛筆の粒子が乗りにくく、濃淡が均一に表現できない場合があります。

一方、紙の凹凸が強すぎると線が割れやすくなるので、適度な粗さを持つものを選びましょう。

特にモノトーンの鉛筆画では、微妙な濃淡や陰影の表現が重要となるため、紙の表面が自身の描画スタイルに合っているか試すことが大切です。

サイズと携帯性を用途に応じて選ぶ

スケッチブックは、サイズによって用途が異なります。小さめのスケッチブックは持ち運びが便利で、屋外でのスケッチやアイデアスケッチに適しています。

一方、大判のスケッチブックは細部まで丁寧に描き込む場合や、風景画のような広がりのある作品を描く際に向いています。

さらに、リング製本のスケッチブックはページがしっかり開くため、作業がスムーズに進みます。用途に応じたサイズと製本の選択が重要です。

耐久性と保存性も重要なポイント

完成した作品を長期的に保存したい場合、紙の耐久性とスケッチブック全体の構造も考慮に入れる必要があります。酸性紙は時間が経つと黄ばむため、中性紙またはアシッドフリー(酸性成分を含まない)と記載されたものを選ぶとよいでしょう。

また、厚手の表紙を持つスケッチブックは、持ち運び中の紙の損傷を防ぐことができます。

さらに、ページが剥がれにくい製本方法を選ぶことで、作品の保存状態を良好に保つことができます。

スケッチブックを選ぶ際には、紙の質感、サイズや携帯性、耐久性と保存性を総合的に考慮することが重要です。適切なスケッチブックを選ぶことで、鉛筆画の表現力がより高まり、制作の満足度も向上します。

鉛筆画に最適な紙やスケッチブックの厚みや質感とは?

鉛筆画の完成度を高めるためには、紙やスケッチブックの厚みや質感を理解し、自身の制作スタイルに合った製品を選ぶことが重要です。紙やスケッチブックは作品の表現力に直結するため、その特徴を把握することが成功への第一歩です。

本章では、モノトーンの鉛筆画に適した紙やスケッチブックの厚みや質感について解説します。

紙やスケッチブックの厚みの違いが描き心地に与える影響

紙の厚みは、「g/m²(グラム毎平方メートル)」で表され、厚みが増すほど耐久性が高くなります。鉛筆画では、120g/m²から180g/m²程度の厚みが最適とされています。

この範囲内の紙は、強い描き込みでも破れる心配が少なく、重ね塗りにも適しています。特に、濃い陰影を多用する場合には筆圧を強めて描くことになるため、厚手の紙を選ぶことで安心して表現の幅を広げられます。

紙やスケッチブックの質感が表現力に与える影響

紙の質感は大きく分けて「滑らか(スムース)」と「粗目」の2種類があります。滑らかな紙は、ポートレート(肖像画)や細密画に適しており、繊細な線や均一なグラデーションに向いています。

一方、粗目の紙は、風景画やテクスチャー(質感)のあるモチーフに適し、鉛筆の粒子を捉えることで立体感やダイナミックな表現を可能にしてくれます。

あなたの描きたいテーマに応じて質感を選ぶことがポイントです。

紙やスケッチブックの表面加工と仕上がりの違い

紙の表面には、未加工のものと加工が施されたものがあります。例えば、「ホワイトプレス」は滑らかで繊細な描写に向いており、「ラフプレス」は凹凸があり、力強いタッチを表現するのに適しています。

また、加工の種類によって光の反射や鉛筆の乗り具合が変わるため、目的に応じた選択が重要です。初めて使用する紙やスケッチブックは、小さなスケッチで試してみるのも良い方法です。

紙やスケッチブックの厚みと質感は、鉛筆画の仕上がりや描き心地に大きな影響を与えます。適切な厚みを選び、テーマに合った質感を見極めることで、作品の表現力を高めることができます。

デッサン用紙の質感

紙の表面は全て同じではありません。それぞれの用途に応じた質感がありますが、本章では大きく3つに分けて説明します。

滑らかな質感 (Smooth)

モチーフの細密描写を重視する、繊細な作品や細かい陰影画法に適しています。細やかな表現が可能で、鉛筆やチャコール(木炭)で細部までをしっかりと捉えられます。

中程度の質感 (Medium)

多くのアーティストに好まれるこの質感は、多様な技法や材料に対応可能です。バランスの良い描き心地が特徴です。

ざらざらした質感 (Rough)

筆圧の変化や、立体的な陰影画法を楽しむ際には最適。特にチャコール(木炭)やソフト鉛筆(B系の濃い鉛筆)と相性が良く、深みのある表現が可能です。

さまざまな質感の紙がありますが、色々な要素を加味して進む場合には、中程度の質感の紙から試してみるという考え方でも良いのです。

用紙の厚さとその影響

用紙の厚みについても、各モチーフに応じて優しく描いて行くのか、強い筆圧でしっかり描いて行くのかなどによって、紙の厚みを検討することも必要になってきます。

本章では、それぞれの用途に応じた厚みの紙を紹介します。

薄い用紙 (Lightweight)

軽くて扱いやすいですが、繰り返しの修整や強い筆圧には向きません。クロッキー(速写)や一時的なスケッチに適しています。

中程度の厚さ (Medium weight)

最も一般的であり、多目的に使用可能で破れにくく、多少の修整も容易です。

厚い用紙 (Heavyweight)

強い筆圧や、水彩、混合の液体画材にも対応できます。破れにくく、長期保存にも向いています。

さまざまな紙を試しながら、あなたの制作スタイルに最も合う紙を見つけてください。

初心者におすすめの紙やスケッチブックの具体例

鉛筆画を始めたばかりの初心者の人にとって、どの紙やスケッチブックを選ぶべきかは悩みどころです。モノトーンの鉛筆画に適した選択肢を知ることで、描きやすさや完成度が大きく向上します。

本章では、初心者の人へ特にオススメな紙やスケッチブックを具体的に紹介します。

尚、画材店で購入する場合には、あなたがやがて市展や区展などの公募展への出品も考えるのであれば、F6~F10号程度の大きさも必要でしょう。ここは、あなたの住む地元の公募展の出品規定を見て判断しても良いでしょう。

初心者に優しい「画用紙タイプ」のスケッチブック

初心者の人には、価格が手頃で入手しやすい画用紙タイプのスケッチブックがオススメです。画用紙は、適度な厚みと粗さを持ち、鉛筆の濃淡がしっかりと表現できます。

そして、裏移りしにくい点も魅力です。特に、文房具店でも買える、学校で使用されるA4サイズの画用紙スケッチブックは、練習用として最適です。

また、学校で使っているような比較的求めやすいスケッチブックであれば、失敗を恐れずに何度でも描けるため、基礎練習にはぴったりです。

繊細な表現に向く「ケント紙スケッチブック」

ケント紙を使用したスケッチブックは、表面が滑らかで鉛筆の線がきれいに描けます。特に、細かい描写や均一なグラデーションを表現したい場合に適しています。

初心者の人でもポートレート(肖像画)や静物画に挑戦しやすく、完成度の高い作品が仕上がります。文房具店でも買える、A5やB5サイズは取り回しが良く、自宅や外出先でも便利に使えます。

風景画におすすめの「ラフスケッチ用紙」

風景画や大まかなスケッチを描きたい場合は、ラフスケッチ用紙が適しています。この紙は表面に程よい凹凸があり、陰影や質感を表現しやすいのが特徴です。

特に初心者の人にとっては、描く際の手ごたえを感じられるため、鉛筆の使い方に慣れる練習に役立ちます。

また、スパイラル製本のスケッチブックはページを折り返せるため、描きやすさが向上します。

初心者の人がスケッチブックや紙を選ぶ際は、画用紙タイプ、ケント紙スケッチブック、ラフスケッチ用紙など、自身の目指す作品や用途に合ったものを選ぶことがポイントです。

おすすめの高品質なスケッチブックのブランド6選

筆者最近使っているスケッチブックです(ワトソンと言います)

アーティストの間で評価されているスケッチブックや紙のブランドは数多く存在しますが、その中でも特に評価が高い、プロがオススメのブランドをピックアップしました。

以下、その特徴とともに6つのブランドをご紹介します。

モレスキン (Moleskine)

イタリア発のこのブランドは、優雅なデザインと耐久性で知られています。ポケットサイズから大きめのサイズまで幅広く展開しており、旅行先でのスケッチや日常のメモ取りにも最適。

ストラスモア (Strathmore)

アメリカの老舗ブランドで、質の高いデッサン用紙や水彩紙で知られています。多様な技法に適応した紙のラインナップが魅力で、特に中級者~プロのアーティストに支持されています。

クレッシー (Canson)

フランスの歴史あるブランドで、上質な水彩紙やスケッチペーパーが人気です。特に色の乗りや筆の滑りが良く、色鉛筆や水彩画に使用するアーティストからの評価が高いです。

ファーバーカステル (Faber-Castell)

主に、鉛筆などの筆記具で知られるドイツのブランドですが、スケッチブックも展開しています。耐久性と描き心地の良さを兼ね備えており、デザイナーやアーティストにオススメです。

レムタ (Rhodia)

フランス生まれのこのブランドは、滑らかな紙の質感とシンプルなデザインで知られています。インクや鉛筆との相性が良く、きれいなラインが引けるのが特徴です。

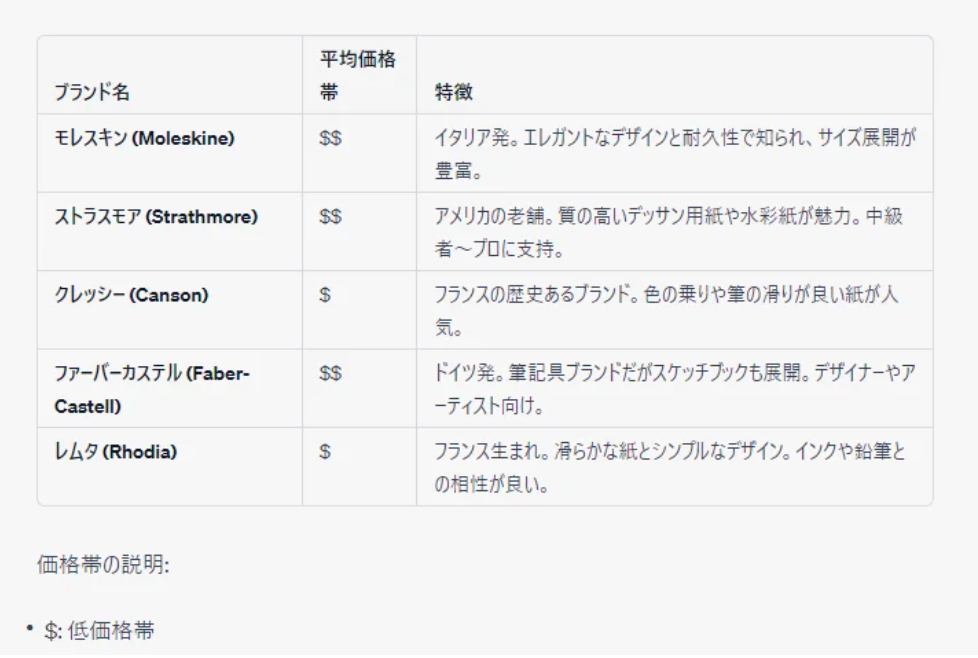

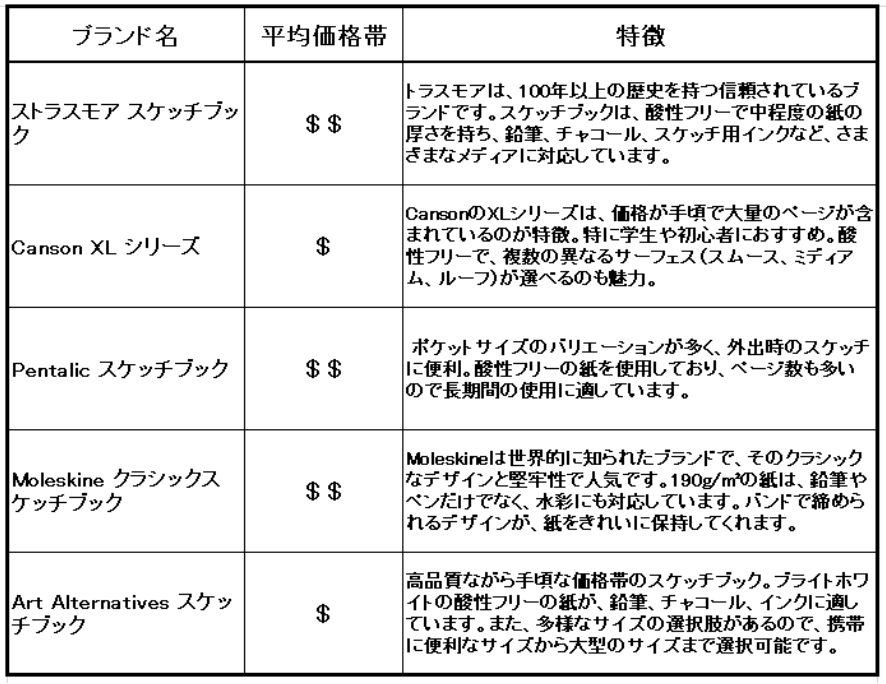

大雑把な価格比較

プロがオススメする、スケッチブックのブランドに関する価格比較一覧表は大雑把に次の通りです。価格は平均的なものを示し、実際の店舗やサイトにより多少の変動が生じる可能性があります。

※ 各メーカー商品をネットで探す場合には、上記一覧表のブランド名の( )の中の名称で探してください。例えば、クレッシーのスケッチブックを探す場合には、Cansonで探すということです。

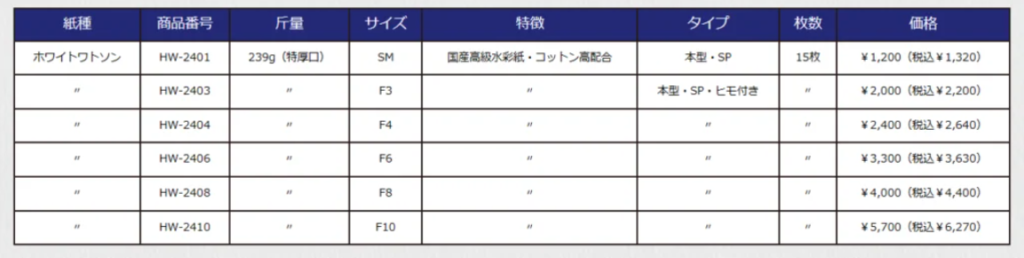

ホワイトワトソン (メーカー名:ミューズ 東京都所在)

スケッチブック選びはアーティストにとっての重要な一歩です。歴史を振り返れば、1960年のデビューから多くのアーティストに愛されてきた「ワトソン」。その信頼性を受け継ぐ形で誕生したのが「ホワイトワトソン」です。

その美しい白色は、夏から冬にかけてのシーズン毎の明度差を活かした奥深い表現を可能にしてくれます。特に白色度添加剤を使用せず、自然水のみでの製法は、純粋な白色を追求するアーティストには特にオススメです。

さらに、このスケッチブックの真骨頂は紙の質感にあり、ほどよくザラついた中目の紙肌は、鉛筆及びチャコール(木炭)やパステルの乗りと相性が抜群です。

因みに価格は、大雑把に上記の価格一覧表の中の$一つ表示と同程度で、低価格帯です。筆者も最近は、このスケッチブックを使用しています。

筆者が、このスケッチブックを使っている理由は、「紙の地肌がとにかく上品に白い」こと、「ほど良い厚みがあり丈夫」であること、紙肌は「中目(ちゅうめ)の粗さで鉛筆を乗せやすい」という理由からです。

尚、紙が白いことは、画面上のハイライトを利かせる部分に、そっくりその際立つ白さを輝く部位に充てることができるという利点があります。

それぞれの紙の特性を活かし、描く楽しさを体感してください。慣れてこられましたら複数の紙を試し、あなたに最適なスケッチブックを見つけましょう!尚、描き始めの最初のうちは、廉価なスケッチブックで充分です。

コストパフォーマンスの良いスケッチブックのブランド5選

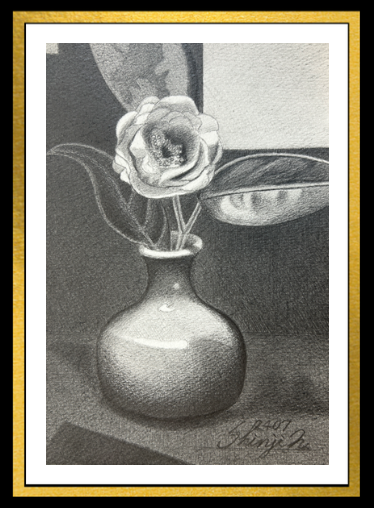

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

廉価なスケッチブックも、多くのアーティストや学生にとって大変重要です。

本章では、コスパが良く、初心者の人から上級者の人まで幅広く活用されているスケッチブックを5点紹介します。

ストラスモア スケッチブック

特徴

ストラスモアは、100年以上の歴史を持つ信頼されているブランドです。スケッチブックは、酸性フリーで中程度の紙の厚さを持ち、鉛筆、チャコール(木炭)、スケッチ用インクなど、さまざまな画材に対応しています。

価格

中価格帯ながら高品質。

Canson XL シリーズ

特徴

CansonのXLシリーズは、価格が手頃で大量のページであることが特徴です。特に学生や初心者の人にオススメです。

酸性フリーで、複数の異なるサーフェス(表面…スムース、ミディアム、ルーフ)から選べるのも魅力となっています。

価格

低価格帯。

Pentalic スケッチブック

特徴

ポケットサイズのバリエーションが多く、外出時のスケッチに便利。酸性フリーの紙を使用しており、ページ数も多いので長期間の使用に適しています。

価格

低〜中価格帯。

Moleskine クラシックスケッチブック

特徴

Moleskineは世界的に知られたブランドで、そのクラシックなデザインと堅牢性で人気です。190g/m²の紙は、鉛筆やペンだけでなく、水彩にも対応しています。バンドで締められるデザインが、紙をきれいに保持してくれます。

価格

低〜中価格帯。

Art Alternatives スケッチブック

特徴

高品質ながら手頃な価格帯のスケッチブック。ブライトホワイトの酸性フリーの紙が、鉛筆、チャコール(木炭)、インクに適しています。

また、多様なサイズの選択肢があるので、携帯に便利なサイズから大型のサイズまで選択可能です。

価格

低価格帯。

描き始めるにあたって、色々考えてしまうこともあるでしょうが、最初の内は廉価で、中目程度の粗さの紙肌の、中くらいの厚みのスケッチブックから始めて、その後はあなたの描くジャンルに応じて考えて行くということでも良いと思います。

あなたの描き進んでいきたいジャンルでスケッチブックの大きさを考えてみよう

-2.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

前章のスケッチブックは、コストパフォーマンスが良く、初心者から上級者までのアーティストにオススメできる品質を持っています。

特定の予算や使用目的に応じて、最適なものを選んでください。オススメは、Canson XL シリーズです。

お求めの際には、F4~F10のサイズで探してください。Fサイズとは正方形に近い長方形のことで、筆者もこのFサイズのスケッチブックを使っています。あなたが最初に取り組む場合には、F6~F10がオススメです。

しかし、あなたの進む方向性が、公募展などへの展開を考えるのであれば、やがてF30~F130くらいまで大きな画面にする必要もあるので、徐々に大きくすることに慣れるためにも、F10くらいから始めてみるのも良いでしょう。

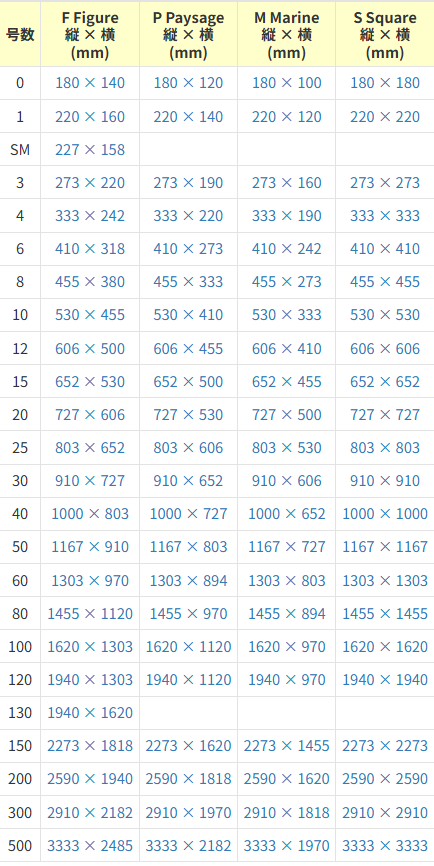

また、それ以外の形や大きさについては、次の一覧表を参照してください。現在の全国公募展を見た場合に、一番大きい部類に入るのはF130号であり、小さいものではF30号で出品できる全国公募展もあります。

この一覧表の中の記号である、F・P・M・Sの内容については次の通りです。

F=(Figure人物)、P=(Paysage風景)、M=(Marine海景)、S=(Square 正方形)の意味が込められており、人物、風景、海景を描くときに、美しく描くことが出来る幅として分かれました。(Sは例外です)

現在は名残りみたいなもので、Fだから人物を必ず描かないといけない訳ではありませんし、それ以外の記号の形状サイズであっても、何を描いても良いのです。ただし、一番オーソドックスなのはFです。

まとめ

鉛筆画は、細密さや持続力が必要となるアートの分野の一つです。この美しい芸術形式を追求する過程で、道具の選び方や使い方は、作品の質に大きく影響します。

世界中の多くのアーティストが信頼するブランド、モレスキンやストラスモア、クレッシー、ファーバーカステル、レムタ、やホワイトワトソンなどは、それぞれの特色を持ち合わせています。

それは、アーティストがニーズに応じて選べる豊富さが魅力であり、そればかりではなく、さらにコストパフォーマンスの良い紙やスケッチブックもたくさんあります。

そして、実際の制作をするにあたっては、足を組まずに背筋を正して、イスに深く腰掛けることで疲れにくさを保てます。

また、鉛筆の持ち方や描画の角度を考えながら制作する一方で、定期的な休憩は、長時間のデッサン作業でも手や目の疲れを最小限に抑えられます。

尚、今回見てきました、紙やスケッチブック等を含めたツールの適切な使い方も、作品の出来ばえや、作業の効率に影響を与える要因になります。

アートの世界において、技術やセンスだけではなく、使う道具や画材の質も重要です。自身のスタイルやニーズに合わせて、ツールの適切な使い方を習得し、鉛筆画の技術を更に磨き上げましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

購入前に複数のスケッチブックを確認し、自身の制作スタイルに最も適したものを見つけましょう。