こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画の上達には、やみくな制作よりも、構成及び光と影や質感を意識した練習が不可欠となります。

この記事では、初心者の人から中級者の人が「構成と描き分け」をテーマに、実践的な5つの練習課題を通じて描写力を鍛える方法をご紹介しましょう。

静物・風景・人物をバランスよく組み込み、単なる技術ではなく、見る力と描く力を同時に育てていく構成となっています。

すぐに実践できる課題画像も用意していますので、あなたのトレーニングにぜひ役立ててください。

それでは、早速どうぞ!

形の精度を鍛えるアウトラインの練習

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

形を適切に捉える力は、鉛筆画やデッサン及び、すべての絵画全般の土台となります。

目で見たものを適切に、スケッチブックや紙の上へ再現するためには、比率、角度、接点、間隔といった複数の要素を総合的に把握する観察眼が必要なのです。

本章では、複雑な描写に進む前に、アウトライン(輪郭)を正確に取る練習を徹底して行います。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

比率感覚を養うための単体スケッチ

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

最初のステップとして、単一のモチーフ(リンゴ・コップ・本など)を用意し、全体の縦横の比率を観察する練習を行いましょう。

たとえば、コップの縦横比を目で測り、そのまま構図(※)内に当てはめて描いていくことで、自然な形が浮かび上がります。

この段階では、細部にこだわるよりも、大まかな形のバランスを取ることが目的です。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

複数のモチーフの関係性を捉える輪郭の取り方

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

複数のモチーフを並べたときには、「位置関係」や「間隔」に着目して練習を行います。

たとえば、左に置いた果物と右に置いたコップのあいだの距離感を、頭の中でいろいろ比較しながら線に変換しましょう。

この練習により、個別の形だけでなく、画面全体のレイアウトや構図感覚も自然に身につきます。また、水平・垂直のラインを意識することで、空間の歪みを防ぐ効果もあります。

角度を測るための仮想の補助線

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

形を崩さずに描くためには、角度の取り方が重要となります。

たとえば、箱の斜めのフチや、傾いた花瓶の縁などの角度を、頭の中で「時計の針」に例えて測定するのも有効です。

また、モチーフ全体を囲む4角や対角線など、仮想の補助線を意識することで、構造の歪みを未然に防げます。補助線は実際に描かなくても、視覚的に仮定するだけで判断力が向上します。

外観と内側の関係で捉える形の精度

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

アウトライン(輪郭)だけで形を取ろうとすると、内側の構造が甘くなりがちです。

そこで、モチーフの中にある「中心線」や「分割点」に注目し、外側の輪郭との関係を観察する練習を取り入れます。

たとえば、円柱の真ん中を通る軸や、果物のヘタの位置などを目印にすることで、輪郭の歪みを修整しやすくなります。こうした内側からのアプローチによって、形の正確さが飛躍的に高まるのです。

アウトラインの練習は、単なる「輪郭をなぞる」作業ではなく、比率・角度・位置関係・内外のバランスを統合的に見極める「観察と描写の訓練」となります。

この力をしっかりと身につけることで、今後どんなモチーフに出会っても、形崩れを恐れず描き進めることができるようになれるでしょう。

どうしても左右対称の輪郭線がうまく描けないときの対処法

筆者もそうでしたが、左右対称のモチーフ(人物や静物など)の片側の輪郭線が、どうしてもうまく描けないときがあるはずです。たとえば、次のような作品の場合です。

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

その場合には、そのモチーフに正確な縦の中心線を描きましょう。そして、その中心線に対してうまく描けている方の輪郭線との距離を定規で測り、その寸法をうまく描けていない側へ優しく点を打ちましょう。

その方法で、10mm間隔程度で、上から下まで点を打ち、あとはつなげれば、左右対称な輪郭を得ることができます。

この際に重要なのは、その点を打つときには、優しく軽く打つということです。強く打ってしまうと、あとから修整しにくくなることや、画面に食い込んで仕上げの際に目立ってしまうこともあります。

尚、この方法は、あなたが絵画教室に通っている際には、教室では絶対にやってはいけません。その理由は、絵画教室の講師の方々は「フリーハンド」による制作に強いこだわりがあるからです。

そんなことを知らずに、あなたが教室でこれらのことをやっていて、何かの気配に気づいて振り返ったら、そこに「真っ赤な顔をした講師」が立っていたら、飛び上がってしまいますよね。^^

この方法は、あくまでも自宅用と心得てください。やがては描けるようになれますから安心してください。また、円を描く場合も、コンパスなども自由に使いましょう。自宅でね。^^

明暗を理解するトーン分解のトレーニング

-5.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンのリアリティー(現実性)や、立体感を決定づけるのが「トーン」の使い方となります。

主題の形を適切に捉えることと同時に、明るい面・暗い面の関係性を視覚的に理解し、それを鉛筆の濃淡で表現できる力を養うことが重要です。

本章では、光の仕組みとトーンの段階を把握し、それをスムーズに描き分けるための基礎練習を行います。

光源の確認と明暗構造の基本

トーン練習の第一歩は、「光源の位置」を確認することです。たとえば、左上から光が当たっている状態であれば、モチーフの右下が最も暗くなるはずです。

明るい部分から、暗い部分へのグラデーションが自然であれば、形が立体的に見えるようになります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

このように、単純な球体や円柱などを使って、光源に応じた明暗の法則を繰り返し確認することが重要なのです。

トーンの5段階と中間調の練習

F10-1996☆-5.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

明暗を適切に描き分けるためには、基本となるトーンの「5段階」を意識する練習が有効です。

とくに、中間調(ミッドトーン)は、面の丸みや質感を表現する鍵となる部分です。滑らかなグラデーションを作るには、筆圧を段階的に調整する感覚を身体で覚えることが大切です。

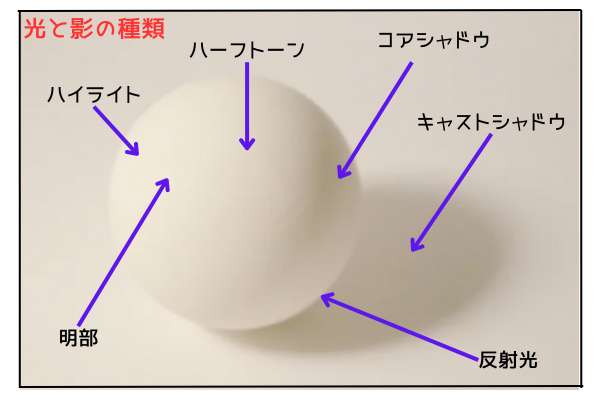

最も明るいハイライトから、最も暗いキャストシャドウ(投影影)までを5つのゾーンに分け、それぞれを滑らかに鉛筆で塗り分ける練習を繰り返します。次の画像を参照してください。

尚、制作にあたっては、上の画像の中の「反射光」の表現は重要です。床面の光が僅かにモチーフの側面や底部などを照らす「ほのかな光」は、リアリティーの核心です。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

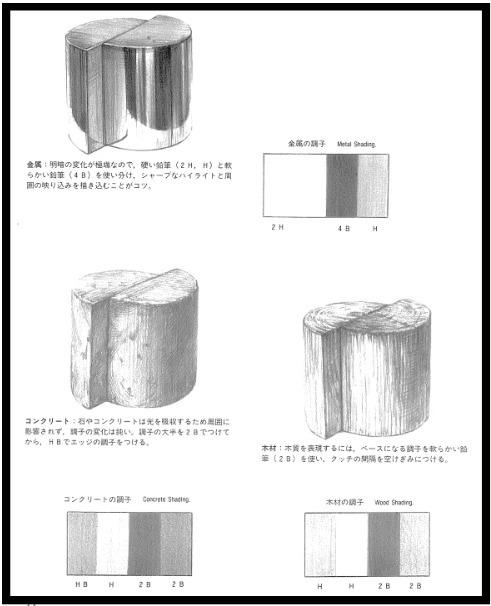

タッチとトーンの方向性を一致させる練習

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

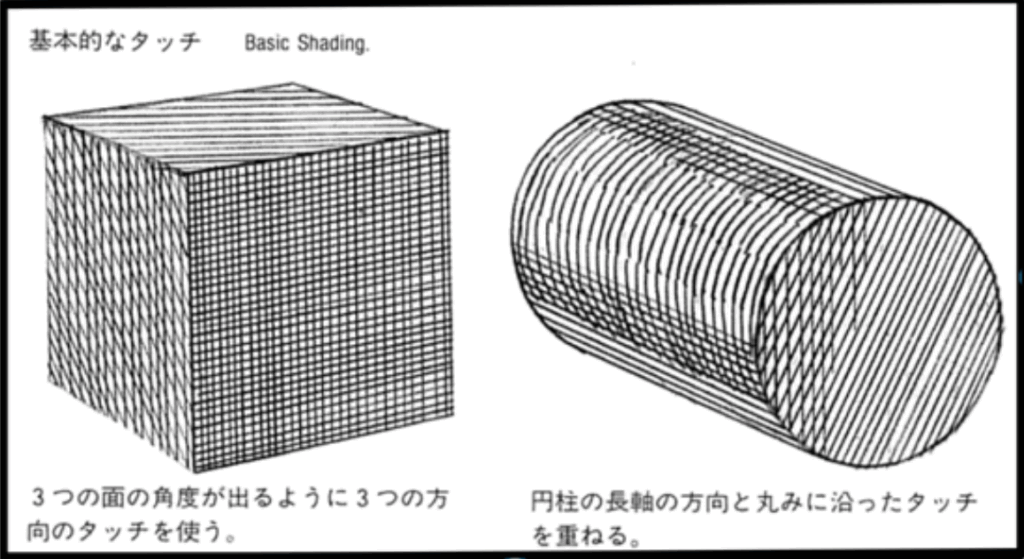

トーンを塗るときには、鉛筆の「線の流れ」がモチーフの形状と合っていないと、表面の印象が不自然になります。

たとえば、球体なら中心から放射状に、円柱なら横方向へタッチを重ねることで、より自然なトーン表現ができます。次の画像を参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 大寺聡 氏

トーンの方向性を形に合わせて調整する練習は、質感や立体感の説得力を高めるうえで非常に効果的です。

また、タッチは一定方向ばかりにならないよう、縦横4方向からの線を交差させる「クロスハッチング」も併用すると表現力が広がります。

尚、描きにくい方向からの線は、スケッチブックや紙側を90°回転させれば無理なく描けますので、試してみてください。

ぼかしと輪郭の処理によるトーンのコントロール

-F10-1996☆-3.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の描写では、明暗だけでなく「境界のあいまいさ」を描くことも重要です。たとえば、光がなだらかに当たっている部分では、輪郭がくっきり見えないこともあるのです。

そこで、ティッシュペーパー及び綿棒や専用の擦筆で擦って、トーンをやさしくぼかす練習を取り入れると、空気感のある描写が可能になります。

擦筆の画像です

また、すべてをぼかすのではなく、光りが強く当たっている際にはエッジ(影の縁がくっきりしている)が必要であり、光りが弱く当たっている部分には、曖昧(影の縁がやけている)にする部分を描き分ける判断力も養いましょう。

明暗のトーンを自在に操ることで、鉛筆画やデッサンは一気にリアリティーを帯びてきます。形が適切に取れていても、トーンが平坦であれば作品は平面的に見えてしまいます。

トーンの練習は、単なる塗りの練習ではなく、「光を読む目」と「感覚的な筆圧操作」を同時に鍛えるものです。

グラデーション(階調)の幅と、柔らかさを自在に使えるようになれれば、どんなモチーフにも柔軟に対応できる表現力が身につきます。

空間の把握を高める構図練習法

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

作品を魅力的に見せるためには、「構図」の力が欠かせません。

どれだけ形やトーンが適切でも、また、どんなにモチーフが上手に描けていても、モチーフの配置やバランスが悪ければ、画面全体の印象は弱くなり、全体の見映えは劣ってしまうのです。

本章では、空間の捉え方や、視線誘導を意識した構図導入の練習に取り組み、画面全体を設計する力を高めていきます。

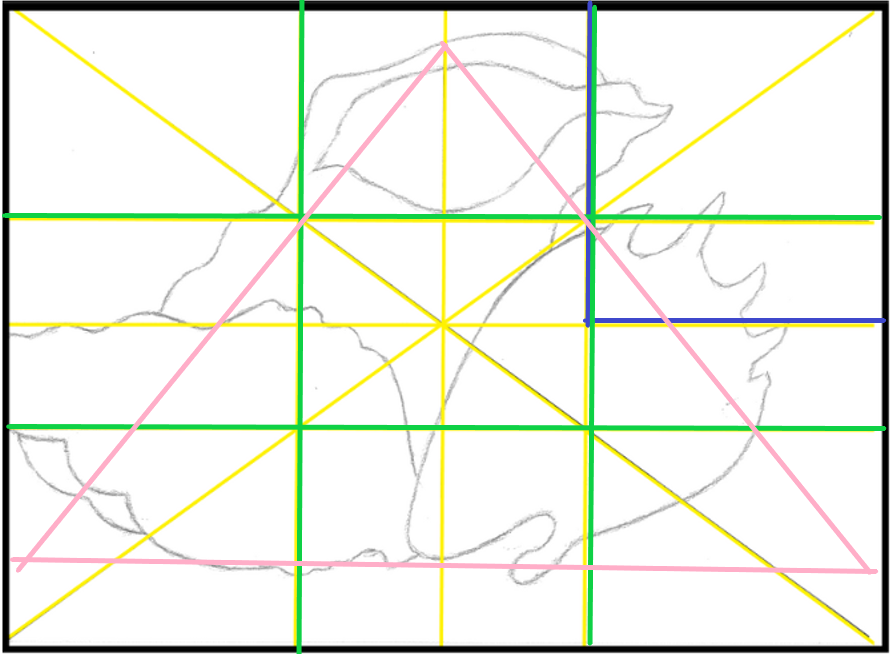

3分割構図によるバランス感覚の練習

構図の基本として有力なのが「3分割法」です。画面を縦横それぞれ3分割し、交点や分割線上に主題(主役や準主役、以下主題)モチーフを配置すると、安定した視線誘導が生まれます。

初心者の人は、モチーフを画面中央に置きがちですが、3分割を意識することで、余白や観てくださる人の、視線の動きも考慮に入れたレイアウトができるようになれるのです。

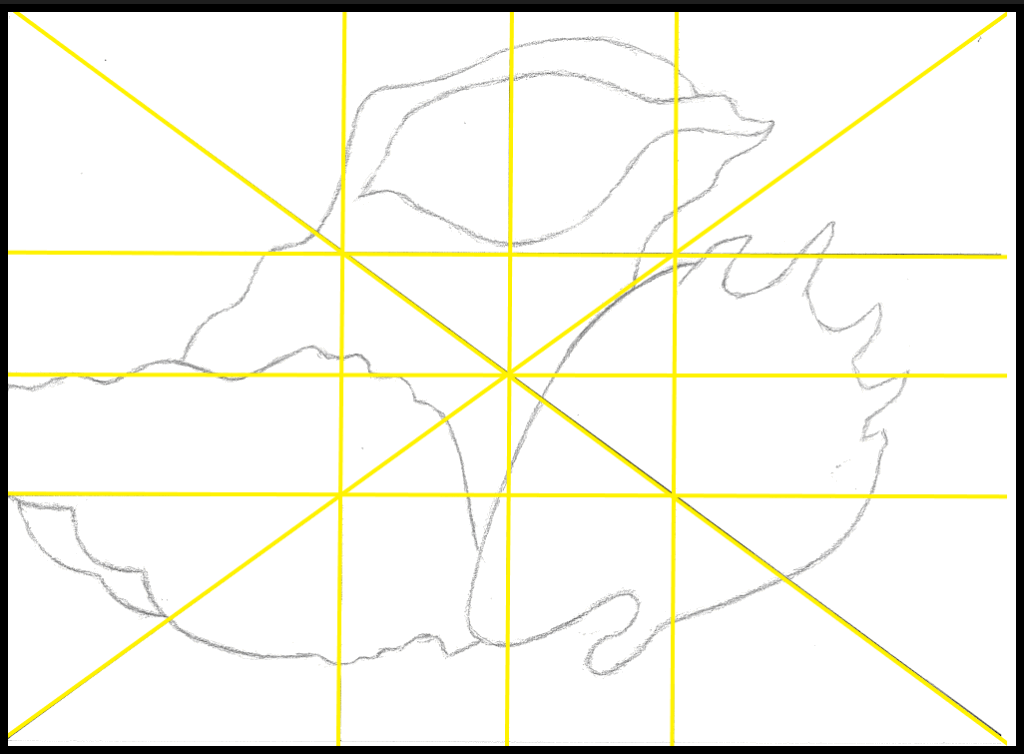

リンゴやコップのような単体モチーフでも、置く位置を変えるだけで印象が大きく変わることを体感しましょう。次の作品の制作過程を参照してください。

-220609-2.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

視線の動きを意識したS字・対角線構図

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

S字構図や対角線構図は、画面に動きやリズムを生む手法です。たとえば、布や果物、小物などをS字型や斜めの流れで配置することで、観てくださる人の視線が自然に画面内を巡ります。

とくに、複数のモチーフを組み合わせるときには、構成要素同士の位置関係を通じて視線を操作する練習が有効です。

描く前にスマホで写真を撮って確認しながら配置を変えると、視覚的な効果の違いがよくわかります。

対角線構図を使った作例については、次の作品の制作過程を参照してください。この作品では、左右からの対角線を使いながら、主題を画面の「黄金分割」線上に配置して、主題を引き立てています。

-220609-3.png)

国画会展 入選作品 誕生2201-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

ネガティブスペースの活用練習

ネガティブスペースとは、モチーフ以外の「空白部分」のことです。この空間が不自然に偏っていたり狭すぎたりすると、作品全体のバランスが崩れます。

逆に、適度な余白や、形の面白いネガティブスペースがあると、モチーフが引き立つのです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフそのものを描くのではなく、周囲の空間の「形」をスケッチする練習は、構図力を飛躍的に高めてくれます。

フレーム意識と画面全体の設計力

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフだけを追っていると、画面全体の意識が薄れがちです。そこで、「どのくらいの枠(フレーム)に収めるか」を考える練習も必要です。

フレームが広すぎると余白が目立ち、狭すぎると圧迫感が出ます。構図の練習では、同じ主題でも枠を変えて描いてみることで、印象の違いを実感できます。

さらに、枠線と主題の接点や、はみ出し具合を意識することで、観てくださる人の視線の留まり方もコントロールできるのです。

構図は「主題をどう描くか」ではなく、「画面全体をどう設計するか」という視点です。

この視点が加わることで、単なる描写から「作品」へと昇華します。

構図力は、一朝一夕には身につきませんが、繰り返し配置を変えて描き比べることで、少しずつ空間への感度が高まり、観てくださる人を惹きつける画面づくりができるようになれるでしょう。

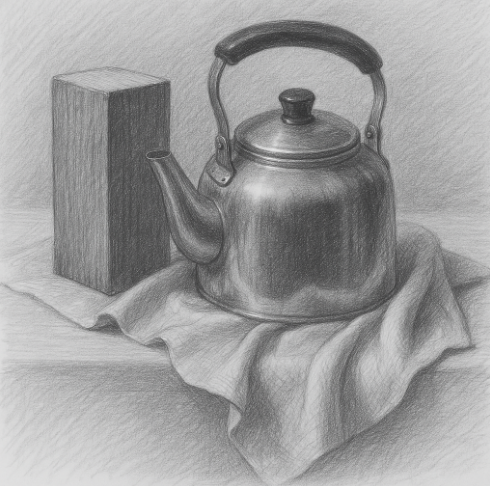

質感を描き分ける練習課題

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画におけるリアルさを左右するのが「質感の描き分け」です。

同じ形でも、木材・金属・布など異なる材質を描き分けることで、主題にリアルな印象を強調することができます。

本章では、質感ごとの視覚的な特徴に注目し、それぞれに適した描写方法を身につけていく練習を解説しましょう。

木材の質感:繊維と方向性を意識する

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

木材を描くときのポイントは「繊維の流れ」です。年輪や木目のようなラインを意識し、一定方向に軽い筆圧でタッチを繰り返すことで、自然な木の表情を出すことができるのです。

加えて、表面がツルツルかザラザラかによっても、表現を変える必要があります。

木目を強調したいときは、HB~2B程度で細い線を積み重ね、逆に柔らかい木の質感を出したい場合は、淡いトーンを重ねて表面をなだらかに整えましょう。

金属の質感:強い反射と硬さのコントラスト(明暗差や対比)

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

金属は「反射の強さ」と「エッジの鋭さ」が鍵です。ハイライトが極端に白く、影が深く入ることで、冷たくて硬質な印象が生まれます。

球状の金属であれば、周囲の環境が映り込んだような、トーンの構成を取り入れるのが効果的です。明暗の境界がはっきりしており、光の移り変わりも速いため、グラデーション(階調)は急峻であることが多いです。

Hや2Hの硬い鉛筆で、シャープな輪郭線を使い分けながら、緊張感のある描写を目指しましょう。

布の質感:たわみ・柔らかさ・影の重なり

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 鉛筆画 中山眞治

布は柔らかい質感と不規則な動きが特徴です。特にドレープ(ひだ)の表現では、光と影の繰り返しが複雑になります。

まずは直線的な布を、次に波打つようなドレープのある布を選び、シンプルな影の重なりを意識して練習してみましょう。

参考画像です

トーンを重ねながらも、縁は柔らかく処理し、布の薄さ・厚さを筆圧で表現することで、空気感のある表情が生まれるのです。

布が透ける場面では、下のモチーフの存在も、トーンの中にうっすら描写することが求められます。

ガラス・水の質感:透明さと歪みの表現

透明なモチーフの質感は、「映り込み」や「歪み」、「光の屈折」をどう扱うかが鍵となります。たとえば、ガラスのコップは背後のモチーフが曲がって見えたり、光が内側で反射して複雑なハイライトを作り出します。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

こうした変化を観察し、映っている形を歪ませながら描くことで、リアルな透明感が生まれます。輪郭線は基本的に薄く、必要なところだけ強調する「抑制の効いた描写」が求められるのです。

水面の場合は、波紋や反射の柔らかさにも気を配ると、より本物らしさが高まります。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

質感の違いを描き分けることで、作品の情報量と説得力は格段に向上します。

重要なのは、質感ごとの「視覚的な特徴」をつかむ観察力と、それを線・トーン・筆圧・境界の処理などで具体的に表現する技術の両方を鍛えることです。

初めは難しく感じるかもしれませんが、素材ごとに特徴を整理しながら描くことで、自然と主題の表情が豊かになります。

複合モチーフで実践する総合練習

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

ここまで学んだ形・トーン・構図・質感の力を総合的に活かすには、複合モチーフでの実践が不可欠です。

単体モチーフでの練習だけでは、現実の複雑な状況に対応できません。

本章では、異なる種類のモチーフを組み合わせて、画面構成・距離感・明暗差・質感差などの複数の要素を同時に処理する力を養います。

複数モチーフの配置と構成バランス

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

まずは2〜3種類の異なるモチーフ(例:丸い果物+角張った本+布)を組み合わせ、バランスよく配置する練習から始めましょう。

画面に対する重心、視線誘導、余白の使い方などを意識して構成を考えましょう。主題のメリハリをつけることで、観てくださる人の視線が自然に動く構図が作れます。

モチーフの大きさや明暗を調整しながら、どの要素を目立たせたいかを、明確に描く練習が効果的です。

距離感と前後関係の表現技術

複数のモチーフを描く場合には、遠近感を適切に表現することが必要となります。

手前のモチーフは線を濃く・太く、奥のモチーフは淡く・輪郭をぼかすといった技法により、自然な前後関係が生まれるのです。

さらに、投影される影の方向と強さが一致していれば、空間の一体感が高まります。

複雑な構成でも、明暗・線・質感を通じて「重なり方」や「奥行き」が伝わるように意識しましょう。

尚、遠近感を劇的に高める方法をお伝えしておきます。近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景(背景)を「明るく」描くことで、その効果を極限まで高めることもできます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

異なる質感の描き分けの応用

異質な素材を組み合わせた構成(例:金属のカップ+布+果物)では、それぞれの質感を見分けて描く力が試されます。

金属は硬さと反射、布は柔らかさと陰影の重なり、果物は瑞々しさと不均一な形状といった、それぞれの特徴を丁寧に描き分けることで、画面に多様な質感が生まれるのです。

こうした練習は、質感ごとの「視覚的な言語」を習得する実践の場でもあります。次の作品も参照してください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

光源の統一とトーンの設計と実践

複数モチーフを描く際には、光源の位置と強さを明確に確認し、すべてのモチーフに一貫して適用することが重要です。光の方向がバラバラの場合には、画面が混乱して見えるのです。

光源が左上なら、すべてのハイライトは左、影は右下に向かうように統一します。

さらに、全体のトーンバランスを見ながら、主題のモチーフに最も強いコントラストを与えると、構図の中での焦点が明確になります。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

複合モチーフの練習は、鉛筆画やデッサンの総合力を高める「実戦トレーニング」です。単体練習で習得した観察力・構成力・描写力を、実際の作品として統合していく中で、自身の得意・不得意も見えてくるのです。

また、同じ構成を角度を変えて描き比べたり、光源を変えて再構成するなど、アレンジを加えることで理解がさらに深まります。

こうした地道な繰り返しが、作品の完成度を確実に底上げしてくれるのです。

練習課題5つ

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習すればするほど上達できますので、早速試してみてください。

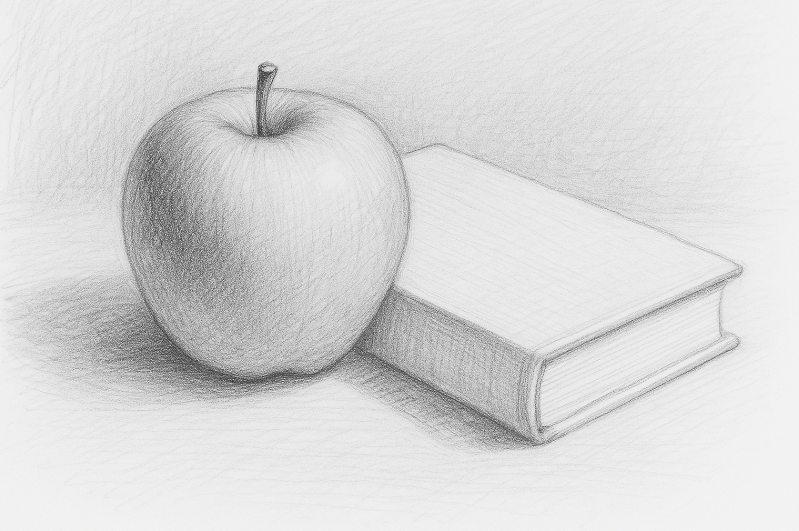

アウトライン練習(形の精度)

参考画像です

課題名:単一モチーフを使った形の再現練習

モチーフ:りんご+本

練習目的:適切な比率・輪郭線・角度を意識しながら描写する

ポイント:本の長方形と、林檎の曲線という異なる形状を並べることで、輪郭と角度感覚の鍛錬になります

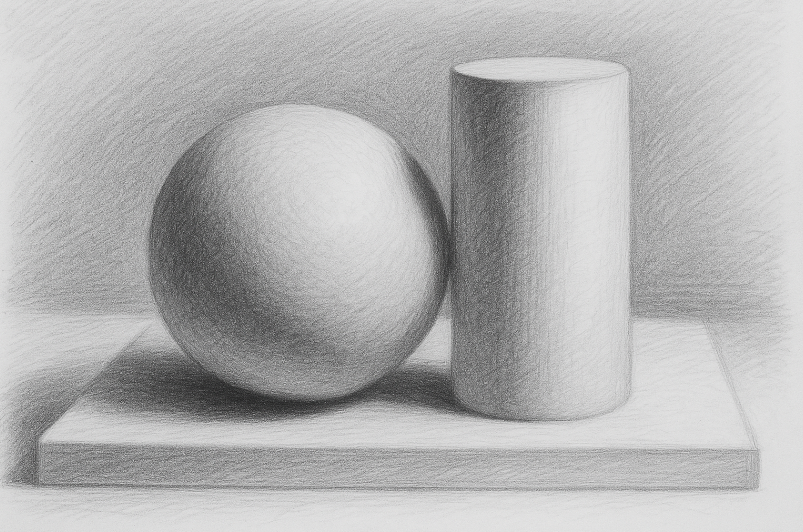

トーンの分解練習(明暗の理解)

参考画像です

課題名:トーン5段階で描くシンプルな球体と円柱

モチーフ:球体+円柱

練習目的:グラデーション表現と光源意識を強化する

ポイント:光源は左上、ハイライト〜最暗部のトーンを明確に分けて描く

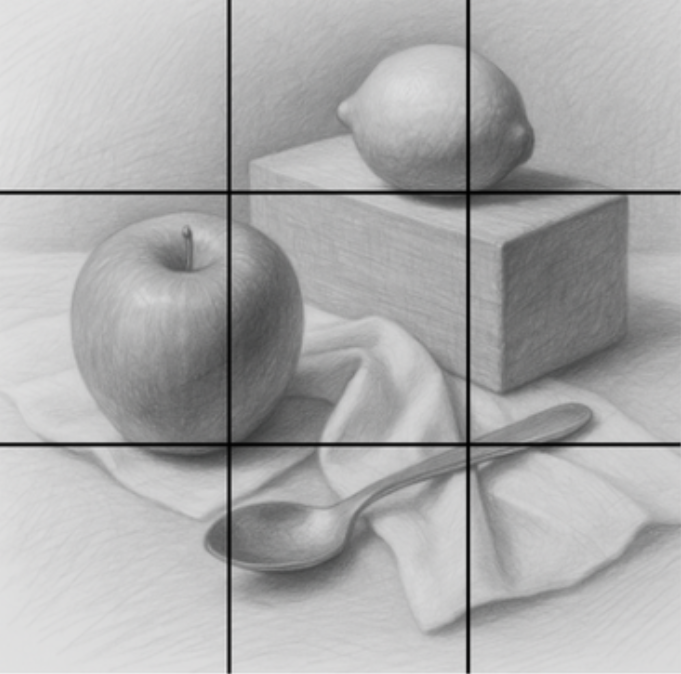

構図練習(空間把握)

参考画像です

-220609-2.png)

課題名:3分割構図に沿った複数モチーフ配置練習

モチーフ:果物+箱+布(斜め配置)

練習目的:構図の安定感と視線の流れを設計する力を養う

ポイント:主題は3分割の交点や線上、脇役は対角・S字上などに配置して描写(上の参考画像では、3分割の交点や線上に主題が乗っていませんので、適切な位置に修整してみましょう。 レモンを⑥線上やF、林檎を⑤線上やIの位置など)

風景モチーフによる質感描写の応用練習

参考画像です

課題名:自然素材の質感を描き分ける風景スケッチ

モチーフ:木の幹・小川・空・草原

練習目的:硬質な木肌、水面のきらめき、空の広がり、草の柔らかさなど、風景内に存在する異なる自然素材の質感を鉛筆で描き分ける力を養う

ポイント:

- 木の幹では縦のタッチと節目を意識して固さを表現

- 小川は水平線と反射光を活かしたトーンで流動性を描写

- 空は滑らかなグラデーションで奥行きを意識

- 草原は短く揺れる線で柔らかさと風の動きも意識する

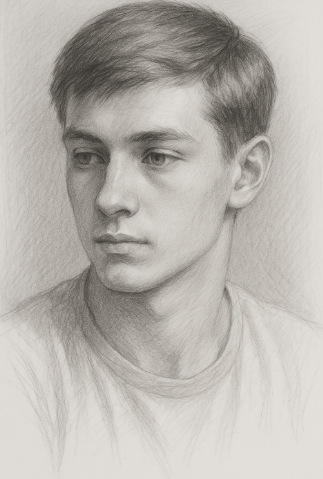

人物スケッチを用いた総合実践練習

参考画像です

課題名:表情と光を活かした人物スケッチの応用構成

モチーフ:斜め前や正面を向いた人物+帽子+背景(室内灯 or 外光)

練習目的:人物の骨格構造、衣類や小物の質感、背景との距離感などを組み合わせて、人物表現を総合的に高める

ポイント:

- 顔のパーツは立体感を意識して配置し、光源を統一する

- 帽子や衣類の素材に応じたタッチで質感差を表現

- 背景はぼかすか、簡略化することで主題の人物を際立たせる

- 目や口元の描写に集中することで印象や感情を強調する

まとめ

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

この記事では、「構成力」と「質感の描き分け」を軸にした鉛筆画の練習法を、以下のように5つの課題として展開しました。

それぞれの課題は、日々の練習で積み重ねることにより、表現の幅を格段に広げる助けとなります。

各課題の要点まとめ

・静物(コップ・果物)

単純な形状を正確に構成し、明暗を使った立体感の表現を習得する。

・静物(球体・円柱)

トーンの連続性と光源意識を徹底し、滑らかな面の描写に挑戦。

・静物(金属・木・布)

質感の差異を描き分ける練習で、材質ごとの光の反射・吸収を観察。

・風景

近景・中景・遠景(背景)の整理により奥行きを意識した構図を構築。

・人物(顔)

輪郭のとらえ方や陰影の調整で、似せるだけでなく印象を表現。

これらの課題は、描く対象の形や質感だけでなく、「どのように見せたいか」という意図を持って取り組むことで初めて効果を発揮します。

とくに、中級者になるほど、描写の適切さに加え、「構成のうまさ」や「描かない部分の活かし方」が作品の完成度を左右するのです。

今回の練習法は、それらを総合的に身につけるための出発点となるものです。画像を実際に描いてみることで、教科書的な知識を実践に結びつけ、自分自身の作品へと昇華させていくことができるでしょう。

今後の課題選びや、構図作りの参考にもなるはずですので、ぜひ繰り返し取り組み、あなた自身のスキルとして、しっかりと定着させてください。

あなたの鉛筆画やデッサンが、一段階上のステージへ進むことを願っています。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-2019-3-485x354.png)

これらの練習を繰り返すことで、写実力だけでなく構成力や空間認識力といった作品全体をまとめる視点も養われていきます。