こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

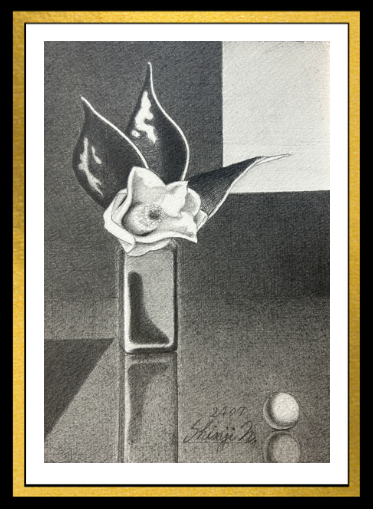

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、どれだけ丁寧に描いたとしても、「印象に残らない」「リアルだけど面白くない」と言われた経験はありませんか?

鉛筆画中級者の人にとって、描写力の向上とともに直面するのが、“完成度”と“印象”のギャップです。

この記事では、そんな壁を越えるために必要な5つの視点を解説し、構図の意識転換、視覚の「抜け」、質感の遊び、リズム感の設計など、リアルさの中に魅力を織り込む実践的な工夫をご紹介します。

画力だけでは伝わらない、「面白み」をどう加えるか、次の一歩を見つけるヒントにしてください。

それでは、早速見ていきましょう!

主題に“揺らぎ”を与えて視線を留める演出

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

写実的に描かれた鉛筆画が、「正確な描写なのに印象が残らない」と言われる背景には、視線の流れを止めてしまう過度な安定感があります。

鉛筆画中級者の人がこの壁を超えるためには、主題(主役や準主役、以下主題)にわずかな“揺らぎ”を与えることで、視覚に引っかかりを作り、印象に残る画面構成へ導く工夫が必要です。

本章では、印象に残る制作の工夫方法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

完璧な配置からあえて外すことで動きを生む

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

主題を、画面の「ど真ん中」に置くと安定感は得られますが、逆に視線がそこから動けず、画面全体の探索が止まってしまいます。

縦横3分割の、交点(次の画像の中のEFIJ)から少しだけずらした位置に主題を置くことで、視線が意図的に画面内を巡り、奥行きや空気感を作ることもできるのです。

-220608.png)

とくに、風景や静物を描く際にこの配置を用いると、構成にドラマが加わります。

線の緩急と揺らぎで主題に生命感を与える

全体を均質な筆圧や線の硬さで仕上げると、技術的に整ってはいても、印象が平板になります。

そこで、一部の線にリズムや“たゆたうような揺らぎ”を持たせることで、静止した被写体にも呼吸を感じさせる効果が出ます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

とくに、人物の輪郭や髪、衣服の柔らかさを表現する場面で効果的です。

描かないことで引き立つ「余白の揺らぎ」

リアルに描写することに慣れた、鉛筆画中級者の人ほど、すべてを描き切ろうとする傾向がありますが、余白は視線を主題へ導く強力な武器です。

たとえば、背景をあえて“間”として残すことで、主題との明暗差が際立ち、空間が開けたような印象を与えます。次の画像を参照してください。

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

この「描かない選択」による揺らぎは、完成度を高めつつ面白みを加える有効な戦略となります。

揺らぎを「意図」として扱う表現の一歩

揺らぎを、“未熟さ”と誤解する、鉛筆画中級者の人も少なくありませんが、これは熟練した表現の一つです。

直線や配置のわずかなズレ、濃淡のムラなども、意図を持って配置すれば構図の味わいとなります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

緊張と緩和のバランスを意識しながら、揺らぎを作品の中に取り入れていくことで、表情豊かな構成が生まれます。

完成度の高い、描写技術を持つ鉛筆画中級者の人にこそ、「整えすぎない工夫」によって作品に新たな印象を加えてほしいのです。

明暗のコントラストを再構築して視覚のリズムを生む

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、「完成度は高いのに印象に残らない」と感じる要因のひとつに、明暗の扱い方の単調さがあります。

描写が丁寧なほど、全体の調子を揃えたくなるものですが、それによって画面にリズムが失われてしまうのです。

本章では、コントラスト(明暗差)の再設計によって視線を動かし、印象に残る“面白み”を加える方法を解説します。

強調したい部分は極端にコントラストをつける

画面全体に均一な濃淡があると、視線の滞留ポイントが失われます。主題を際立たせたい場合には、その周囲に強い明暗差を設けましょう。

たとえば背景を大胆に暗く落とし、主題を明るく保つことで、自然と視線を集める効果が生まれます。あるいは、主題に濃いトーンを入れる一方で、背景は明るくするなどです。次の作品を参照してください。

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

この「明と暗の緊張関係」が、静的な構図にも動的な印象を与えるのです。

緩やかな階調変化で視線を誘導する

-F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

強いコントラスト(明暗差)だけでなく、なだらかなグラデーション(階調)もまた視線誘導の要素です。

明から暗への流れを、対角線上や円弧(円の一部を切り取った曲線部分のこと)状に配置すると、観てくださる人の視線が画面を循環するようになります。

この手法を風景や背景構成に使うと、空間の奥行きや雰囲気の変化も演出できて、画面に“動きのリズム”をもたらしてくれるのです。

中間トーンを積極的に整理する

鉛筆画中級者の人にありがちなのが、中間トーンの乱立による情報の混雑です。

グレーばかりで構成された画面は、印象が曖昧になります。思い切って暗部をもう一段暗く、明部をもう一段明るく描き分けることで、不要なトーンが整理され、構成が明快になります。

とくに、静物や人物では、形の捉えやすさが一段と高まります。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

コントラストは描写の「情報量」でも調整する

コントラスト(明暗差)は、明るさだけでなく、描き込みの密度でも生まれます。

主題には細密描写を施し、周囲は簡略化することで、相対的な強調効果が得られます。

この方法は、濃淡の幅が狭いモチーフでも活用できて、構成上のメリハリを作る上で非常に有効です。

全体を丁寧に描ける技術を持つ、鉛筆画中級者にとって、コントラストの扱い方次第で作品の印象は劇的に変わります。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

明暗の配置に意図を持たせることで、画面に流れと緊張が生まれ、観てくださる人の視線と感情を動かす“面白み”を構築できるのです。

描写を省略して「想像」を引き出す構成力

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、完成度が高まるにつれて、全てを描き切ろうとする傾向に陥りがちです。

しかし、描き込みの情報が多いからといって、印象的な作品になるとは限りません。むしろ描きすぎによって、観てくださる人の想像の余地が失われ、作品の“面白み”が削がれることがあります。

本章では、描写の省略を意識して、観てくださる人の想像力を引き出す構成の工夫を紹介します。

描かないことで空間を意識させる

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景や、一部のモチーフをあえて描かないことで、画面内に空間的な広がりを与えることができます。

空白部分が広く残ることで、主題の存在が際立ち、観てくださる人の視線が自然と集中します。

また、何もない空間は“何かがあるかもしれない”という期待を生み、観てくださる人に自由な解釈を与える力を持ちます。

形の一部をぼかして視覚的な余韻を作る

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

すべての輪郭をはっきり描く必要はありません。

主題の一部を曖昧に処理することで、奥行きや空気感、さらには感情的な印象までも演出できます。

とくに、人物や動物の表情、髪、手など動きのある部位をぼかすことで、観てくださる人の中に“想像の動き”が生まれ、より豊かな解釈を引き出せるのです。

細部の描写を意図的に抜くことで焦点を導く

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

主題に視線を集中させたいときには、その周囲のモチーフの細部をあえて描き込まず、曖昧に留めるという方法もあります。

これは「焦点のコントロール」に繋がり、視線を自在に誘導する構成技法です。

背景や装飾、細かいテクスチャー(質感)には、要所で描写を簡略化することで、作品全体が主題中心にまとまりやすくなります。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

余白の持つ時間的効果を活用する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

省略された部分には、時間の流れや空気の動きを感じさせる余韻が生まれます。

たとえば人物の視線の先や、遠景の空間などに描かれない領域を設けることで、その先に“何かが続いている”という感覚を与えることができるのです。

これは、構成に深みと詩的な雰囲気を与えるテクニックとして、非常に効果的になります。

鉛筆画中級者の人にとって、省略とは描かないことではなく、観てくださる人の“想像”あるいは、“何か自由な感性を感じさせる魅力”を引き出す仕掛けなのです。

描写の引き算を恐れず、むしろ戦略的に取り入れることで、作品に物語性と奥行きが生まれます。それは観てくださる人の感性を刺激し、印象的な作品へと昇華させる重要な表現力の一部になります。

リズムと間を取り入れて視線の動きを操作する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

完成度の高い鉛筆画であっても、視線が一点に止まりがちで画面全体を見渡せない場合、印象に残る作品にはなりません。

鉛筆画中級者の人が、次の段階へ進むためには、視線の「動き」を意識した構成力が求められます。

その鍵となるのが、画面内にリズムと間を設計することです。動と静の対比が視覚的な面白みを生み出す要素になります。

本章では、「動と静の対比による印象の深め方」について解説します。

視線を導くモチーフの配置でリズムを生む

複数のモチーフを配置する際に、等間隔や均質な大きさにしてしまうと、単調な画面になります。

リズムを意識する場合には、大小のモチーフを不規則に置いたり、濃淡に差をつけたりすることで、視線が画面内を“跳ねる”ように動きます。

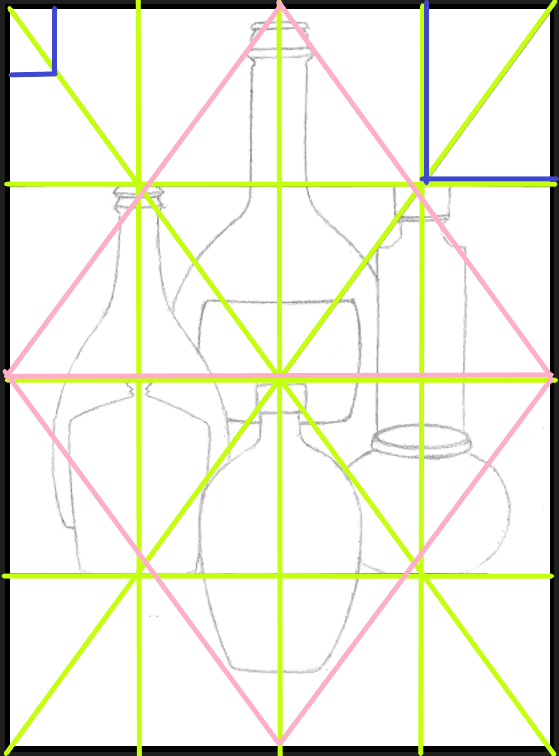

次の作品では、画面左下から画面右上の角を結ぶ対角線上であり、且、黄金分割線上にモチーフを配置しています。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

この画像ではよくわかりませんが、画面左下の角には、今まさに大地を割って出ようとしている植物の芽があります。

このように、徐々に成長していく変化を、モチーフ3つ以上を使って描くことで、「リズム」も表現できることも記憶しておきましょう。

この配置のリズムが、構成に動的な要素を加えます。

“間”を意図的に設けて視線を休ませる

すべてを描き込んだ画面は、観てくださる人にとって情報が多すぎて疲労を招きます。

そこで空白や描写の少ない部分、いわば“視線の休憩所”を作ることも重要です。

この“間”があることで、視線に緩急が生まれ、主題や描き込みの強い部分の印象がより際立つようになります。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2015-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

視線の動きをコントロールする構図ライン

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

視線を操作するためには、視覚的な動きを作る線の扱いも鍵となります。

対角線やS字、Z字といった構図を下地に設計することで、視線が画面を自然に動くようになるのです。

<S字構図の作品>

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

<対角線構図の作品>

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

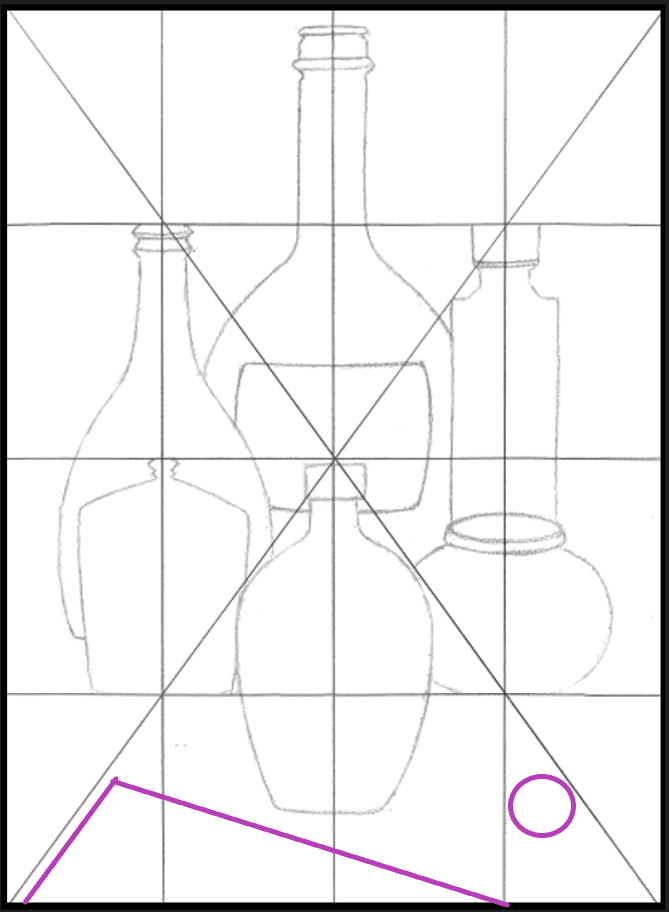

画面下左右の角へ対角線が通っていることを暗示するための小物を配置した様子。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

<Z字(ジグザグ)構図>

Z字(ジグザグ)構図は、画像の地平面のように2Dとして使うこともできますし、あるいは、梢の連なる3Dのような作品に使うこともできます。

これらの構図を扱うことにより、単に主題を観るだけでなく、画面の中を“歩く”ような鑑賞体験が生まれます。

リズムと間の対比が画面に緊張感を生む

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

細かい描写と大きな余白、硬い線と柔らかい線、暗部と明部など、相反する要素を交互に配置することで、画面に“呼吸”が生まれます。

この呼吸がリズムとなり、緊張と緩和のバランスが作品全体を引き締め、鉛筆画中級者の人は、この視点を持つことで、より構成的に描けるようになれるのです。

リズムと間は、視覚的な音楽ともいえる要素でもあります。

鉛筆画中級者の人が、技術的な描写力に加えてこの感覚を身につけることで、観てくださる人の視線を自在に導く構成力が身につきます。それは“面白み”を持つ作品へと昇華させる大きな武器となるでしょう。

物語性を内包させて作品に余韻を残す方法

第1回個展出品作品 人物1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、技術を高めた先に直面するのが、「上手く描けたのに印象が薄い」という課題です。

そこに“面白み”を加えるための鍵は、作品に「物語性」を持たせることにあります。

すべてを語るのではなく、余白に意味や背景を感じさせる工夫によって、観てくださる人の心に余韻が残る作品が生まれるのです。

本章では、作品の中にどのように余韻を残すのかについて解説します。

作品の中に“時間”を取り込む構成

動きの途中や行動の予兆、過去や未来を感じさせる瞬間を切り取ると、作品が静止画でありながら時間を帯びた印象になります。次の作品を参照してください。

-2019.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

たとえば、歩き出す直前の人物、風に揺れるカーテン、飲みかけのコーヒーカップなど、行動の前後を想像させる描写が、静かな物語性を演出してくれるのです。

モチーフの組み合わせで背景を匂わせ

単一のモチーフよりも、複数の要素を意味ありげに組み合わせることで、観てくださる人に想像を促す余地が生まれます。

古びた本と眼鏡、割れた花瓶と散った花弁など、関係性を暗示する組み合わせは、ストーリーの一端を示す記号になるのです。

説明的にせずに配置することで、観てくださる人に委ねる余韻を残せます。

次の作品では、画面右上の角を「黄金分割」で区切った「抜け」を作り、画面右下角のハトの羽根が、画面左上の角に向かって対角線上にあり、その先の小さな「抜け」の中には、飛び去って行くハトを描いています。

-220609.png)

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

視線の方向で感情を暗示する

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の視線の向きや、焦点を外した視線は、内面的な感情や外部への意識を象徴します。

真正面からの視線は強さや訴えを表し、うつむき加減の視線は思考や沈黙を連想させられるのです。

このように、視線ひとつで作品全体に、ストーリーの感情的な流れを添えることができて、印象的な余韻が残る作品になります。

全体を語らないことで観てくださる人の想像を誘導する

情報をすべて与えてしまうと、作品から受ける「感動ののびしろ」がなくなります。

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

あえて“何かを隠す”ことで、観てくださる人が補完しようとする力が働き、作品に対する印象が深まります。

たとえば、画面の一部を切り取る構図や、フレームの外を感じさせる配置は、視覚の先にある物語を想像させ、強い印象を残せるのです。

物語性とは、必ずしも具体的なストーリーを描写することによって語ることではなく、観てくださる人に、「なぜこの情景なのか」「この先どうなるのか」を想像させる要素となります。

鉛筆画中級者の人にとって、それは描写力を超えて、心に残る作品へと導くための“演出力”となるのです。

画面に余韻を宿すことが、作品の記憶に深く刻まれる道となります。

練習課題例(3つ)

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

主題を3分割構図のラインから微妙に外して描く

目的:過度な安定感を避け、視線に揺らぎを与える練習。

内容:縦横3分割構図を用い、主題(例えばリンゴや椅子など)を交点(EFIJ)から意図的に2〜3ミリ外して配置して描写する。中心から少しズレることで、視線の流れと画面内の動きを観察する。

-220609.png)

参考画像です

明暗の強弱を極端につけた静物を描く

目的:コントラスト(明暗差)設計によって視線の集中と動きを理解する。

内容:コップや本などの静物を描く際に、背景を思い切って暗く落とし、主題を明るく抜く。明部と暗部の差を極端につけて、どこに視線が集まるか、構成上のリズムがどう変化するかを体感する。

参考画像です

描き込みすぎず“省略”と“間”を活かした人物スケッチ

目的:描かない部分の設計と、視線誘導の感覚を養う。

内容:人物を描く際には、髪や衣服の一部をあえてぼかす、または省略し、背景に余白を残して描く。すべてを描かずに、どれだけ印象的に仕上げられるかを試みる練習。

参考画像です

まとめ:完成度が高いだけでは印象に残らない!“面白み”を加える5つの工夫

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、描写力の向上は大きな成果ですが、その一方で「リアルだけど印象に残らない」という課題にも直面しがちです。

観てくださる人の、心に残る作品へと昇華させるには、画力だけでなく構成や視線の動き、描写の抑揚、そして感情や物語の演出が不可欠です。

この記事でご紹介しました、5つの工夫を振り返りながら、印象に残る“面白み”のある鉛筆画を目指すためのヒントを整理します。

まとめポイント(5つ)

- 主題に揺らぎを与えて視線を引き止める

完璧な中央配置や均質な線からあえてズラすことで、視線に停滞ではなく“動き”を与える。ズレや揺らぎがあるからこそ、主題が際立つ。 - 明暗のコントラスト(明暗差)を再設計してリズムを作る

主題と背景に大胆な差をつけ、視線の集中ポイントを明確に。グラデーション(階調)の流れを意識することで、画面全体にリズムが生まれる。 - すべてを描かずに“省略”で想像を誘導する

輪郭や背景をぼかしたり抜いたりすることで、観てくださる人が補完する余地が生まれ、作品に物語性や空気感が加わる。 - リズムと“間”で視線の流れをデザインする

描き込みと空白のバランスを使って、視線に緩急を与える。大小の配置・濃淡の緩急・構図ラインで流れを操ることが、印象的な画面構成を生む。 - 物語性を内包し、余韻を感じさせる演出を行う

一瞬の動きや、関係性を想起させるモチーフの組み合わせ、視線や空間を通じて、観てくださる人の感情に訴える“裏の意味”を込める。

鉛筆画中級者の人にとって、“上手く描く”ことと“心に残る作品を描く”ことの間には、意識の転換が必要になります。

今回ご紹介しました5つの工夫は、完成度を保ちつつ、作品に“面白み”を加えるための具体的な方法です。

作品に揺らぎとリズム、省略と余白、そして物語性を持たせることで、観てくださる人の記憶に残る一枚が生まれるでしょう。ぜひ次の作品制作に取り入れてみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

揺らぎは曖昧さではなく、視線を誘導し物語を生む“仕掛け”であることを理解することが、次のレベルへの鍵となります。