こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

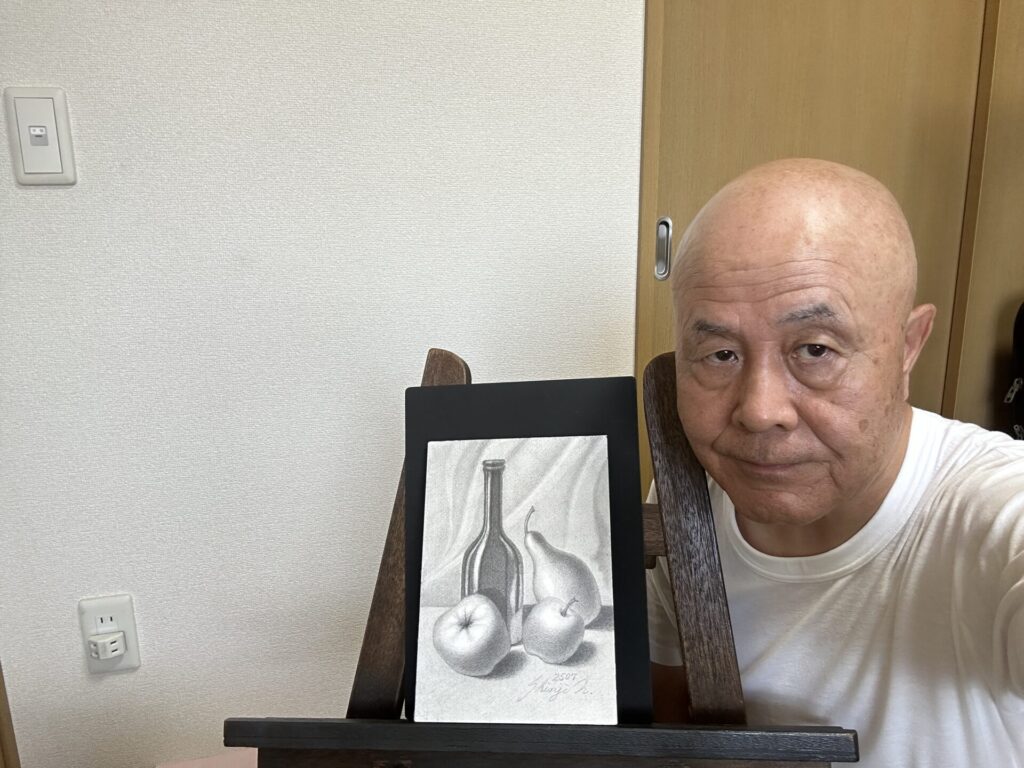

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で作品に奥行きとリアリティーを与えるには、光と空間のバランスを意識したグラデーション(階調)の表現が重要です。

とくに、グラデーションは柔らかな光を描き出すだけでなく、空間の広がりを感じさせる重要な要素となります。

初心者を卒業した鉛筆画中級者の人にとっては、ただ明暗をつけるだけでなく、画面全体の調和を保つための、計画的なグラデーション設計が求められるのです。

この記事では、光と空間を共鳴させるための具体的なグラデーション操作や構図設計の5つのコツをご紹介し、それぞれに応じた描写方法も解説。あなたの作品がより印象的に変わるヒントが詰まっているでしょう。

それでは、早速どうぞ!

光の方向と面で構成する基本のグラデーション

-6.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で光と空間を共鳴させるには、まず「光の方向」と「光の当たる面の構造」を意識したグラデーション(階調)設計が基本となります。

これを理解せずに、グラデーションを施すと、全体がのっぺり(変化の乏しい)とした印象になり、光の存在や空間の構成も失われがちになってしまうのです。

本章では、光の方向と光の当たる面の構造について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

光源を明確に確認する

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

光と影の関係性は、光源がどこにあるかで決まります。

たとえば、左上から光が差す構図では、右下に影が落ちます。光源を曖昧にすると、グラデーション(階調)の流れが不自然になり、空間的な立体感が損なわれるのです。

描き始める前に、どの方向から光が入ってくるかを確認し、それに沿って、光がモチーフに当たる面と影になる面の、位置・角度・長さ・濃さを整理しましょう。

モチーフごとに面を分解して捉える

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

立方体や球体などの基本形体であっても、複数の面が連続して存在しています。

光が強く当たる面は明るく、光を斜めに受ける面は中間調、背面や遮光された部分には濃い影が生まれるのです。

モチーフを複数の面に分解することで、各面に異なるグラデーションを割り当てることができるので、自然で説得力のあるグラデーションが構築できます。

グラデーションの幅を使い分ける

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)を施す際には、すべてをなめらかに繋げてしまうと、立体感よりも平坦さが出てしまいます。そこで重要なのが「グラデーションの幅のコントロール」です。

光が強く当たる部分は、明部と中間調の移行をなだらかに、影に向かうほど階調の変化をやや急にすることで、視覚的な奥行きと重さを表現できます。

つまり、同じグラデーションでもその傾斜の幅に緩急をつけることで、より立体的な効果が生まれるのです。

ハーフトーンを活かした空間演出

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

中間調(ハーフトーン)は、光から影への橋渡しとしてだけでなく、空間に溶け込むような雰囲気づくりにも貢献します。

遠くのモチーフや空間背景には、このハーフトーンを積極的に用いることで、自然な空気感が生まれるのです。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、濃淡の幅を均等に取るのではなく、場面に応じたグラデーション設計が重要になります。

光の方向と面の構成を的確に捉え、グラデーションをその構造に沿って設計することで、作品に光と空間のリアリティー(現実性)が生まれるのです。

次の作品をご覧ください。背景には中間調のトーンを持って来ながら、一番強調したい「コーヒーポットの光」を強く表現するために、光に隣接している部分に濃いトーンを配置しています。こんな風にも描けます。^^

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

明部と暗部をつなぐグラデーションの配置技法

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

グラデーション(階調)の本質は、単なる明暗のなだらかな移行ではありません。

鉛筆画中級者の人にとっては、明部と暗部をつなぐその配置自体が「空間構成」であり、視線誘導や光の印象操作の決め手となります。

本章では、グラデーションの具体的な施し方について解説します。

配置場所を意図的に決める

グラデーション(階調)の滑らかさばかりに気を取られていると、どこにグラデーションを置くべきかという設計意識が抜けてしまいます。

主題(主役や準主役、以下主題)の近くで急激に暗くなると強いコントラスト(明暗差)が生まれ、視線がそこに集中します。逆に、背景側に緩やかに変化する階調を置くと、空間に奥行きを与える効果が期待できるのです。

グラデーションの位置と、強度を場面ごとに調整することが、自然な画面設計の基礎になります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

境界線の曖昧さで立体感を出す

F10-1996☆-6.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

明部と暗部の境界が、あまりにも明瞭すぎると、画面の奥行きが失われてしまいます。

逆に、境界があいまいな部分があると、視覚的な自然さと立体感が生まれるのです。

例えば、球体の表面では、明から暗への移行が曖昧であればあるほど、モチーフの丸みが強調できます。次の画像で確認してください。

遠近感のある画面を作るには、境界にぼかしを含めるなどして、観えすぎない処理も求められます。

グラデーションの角度と流れを調整する

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光の方向と、モチーフの形に合わせて、グラデーションの流れそのものを調整することで、空間の印象が大きく変わります。

垂直方向の光であれば上から下へ、斜めからの光であれば斜め方向にグラデーションを描く必要があるのです。

面の流れと、グラデーションの方向が一致していないと、不自然な構造になってしまいますので、構造に沿って角度を変える意識が重要になります。

主題から周辺への流れを意識する

主題の明部から、徐々に中間調そして暗部へと広がるグラデーションを配置すると、視線が主題から周囲へと自然に移動します。

これは視線誘導の効果だけでなく、画面の調和を生む重要な手法です。

逆に、周囲から主題に向かってグラデーションを収束させると、集中感や緊張感が強まります。どちらの流れを選ぶかで、作品の空気感そのものが変わってきます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

明部と暗部の接続は、光を描くだけでなく、空間や視線の流れをも形づくれるのです。

単に「つなぐ」のではなく、「どうつなぎたいのか」という意図を明確にし、配置に緩急と構造性をもたせることで、鉛筆画に深みとリアリティーが宿ります。

背景と主題をつなぐグラデーションの流れを設計する

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

主題と背景がうまくつながっていないと、画面が分離してしまい、空間の広がりが損なわれます。

鉛筆画中級者の人にとっては、主題と背景のグラデーションを連続させる「流れの設計」が構図全体の印象を左右するのです。

本章では、主題と背景の接続方法について解説します。

背景の明暗を構造的にとらえる

-F10-1996☆-7.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景を「塗るべき余白」と考えるのではなく、光の一部として再設計することが必要です。

主題が明るい場合には、背景は中間調か暗調を設定すると、明暗の対比で主題が浮き上がります。

逆に、背景を明るくして主題を暗めに描くと、静けさや逆光の印象が強まります。この明暗の配置は、構図に奥行きを与える起点となるのです。次の作品を参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

グラデーションを「線」ではなく「面」でつなぐ

主題と背景のつなぎ目を、一本の線で囲むのではなく、両者の間に面としてのグラデーションを挿入することで自然な接続が可能になります。

輪郭線を極力避け、面のトーンでつなげることで、背景と主題が調和し、浮きすぎや沈みすぎを防ぐことができます。

これは、グラデーションの幅を計画的に設けることで実現できます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

空気感のある背景を設計する

背景は、情報を詰め込みすぎると主題が埋もれ、逆に省略しすぎると間延びして観えます。

中間調でぼかしを使い、背景を静かに処理すると、主題が際立ちつつも空間が感じられます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

遠景として処理したい場合は、柔らかい階調と曖昧な輪郭を意識しましょう。背景の密度を調整することで、画面の空気感が決まります。

背景からの視線誘導を活かす

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

背景の中でグラデーションに流れを持たせると、視線を主題に向けて誘導する構成が可能になります。

背景左から右へ、または上から下へとグラデーションを設けることで、主題に向かう導線が生まれます。背景に意図的な「動き」を持たせることで、画面の一体感が格段に増すのです。

主題と背景のグラデーションをどう流すかは、単に観た目を整える以上に、観てくださる人の意識をどこへ導くかという設計力に関わります。

空間と光を一体として描くためには、このつなぎ目の計画が不可欠です。

空間を広げるための陰影とぼかしの使い分け

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

空間の広がりを生む鍵は、単なる遠近法ではなく「陰影」と「ぼかし」の絶妙な使い分けにあります。

鉛筆画中級者の人は、これらを明確に意図して使い分けることで、画面全体に深みと奥行きを持たせることができるのです。

本章では、空間の広がりを表現するための、陰影とぼかしの使い方について解説します。

手前はシャープ、奥はソフトに処理する

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

近景のモチーフには、明確な陰影とシャープな描線を用い、奥行きを持たせたい部分にはぼかしを活用するのが基本です。

この対比が、空間の奥行き感を生み出します。とくに、モチーフの下側や接地面では硬く濃い陰影を描き、背後に向かって緩やかにぼかすと自然な遠近が表現できます。

ぼかしの幅と方向に意味を持たせる

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

単に、擦ってぼかすだけでは空間になりません。光の方向や面の角度に応じて、ぼかしの幅や方向を計画的に変えることで、構造的な面の奥行きが再現できます。

球体であれば放射状に、立方体であれば面の向きに沿ってぼかすことで、形態とグラデーションが一致し、リアルさが高まるのです。

中間調の活用で空気感を生む

ぼかしと中間調は、空気の層を描くような働きをします。

画面全体に硬い描線があると、重苦しく息苦しい印象になってしまいますが、適度なぼかしと中間調を混在させることで、画面に空気が通るような印象が生まれます。

モチーフと背景のつなぎにも、この中間トーンのぼかしが非常に有効です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描線とのバランスで画面に緊張感を与える

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

すべての線をぼかすのではなく、要所にくっきりとした線を残すことで、ぼかしとのコントラスト(明暗差)が際立ち、画面に緊張感とフォーカスポイント(焦点)が生まれます。

主題に、はっきりとした鋭い線を入れ、周囲にぼかしを入れることで、自然と視線が主題に集中するのです。

ハッキリとした描線と、ぼかしを共存させる構成はとても重要となります。

陰影とぼかしを適切に配置することで、光と空間の調和が生まれます。ただの技法として使うのではなく、空間全体をどう見せたいかという意図のもとで操作することが、深みのある作品への第一歩です。

空間に溶け込むグラデーションの終わらせ方

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

どんなに滑らかなグラデーションでも、その終点の処理が甘ければ作品全体の印象が散漫になります。

鉛筆画中級者の人にとって、グラデーションの「終わらせ方」は空間に自然と消えていく光の表現に欠かせない要素です。

本章では、自然なグラデーションの終わらせ方について解説します。

グラデーションの消失点を意図する

グラデーションがどこまで続き、どこで終わるのかを曖昧にしてしまうと、モチーフが浮いて観えたり、画面に締まりがなくなります。

光の当たり具合に応じて、明部から暗部への変化を途中で止めるか、最後まで滑らかに描き切るかを判断し、意図的な「消失点」を設けることで空間に説得力が生まれます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムやプラスチック消しゴムで、段階的にフェードアウトする

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

先端を鋭くした、練り消しゴムやプラスチック消しゴムを用いて、描いたグラデーションをわずかに消すことで自然なフェードアウト(徐々に消えていくこと)が可能になります。

一気に消すのではなく、グラデーションの密度を減らすように段階的に処理すると、光が空間に溶けていくような表現ができるのです。

終点の処理に消す技術を加えることで、画面に柔らかさが加わります。

終わりを描かないで「感じさせる」効果とは

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

描かずに終わる余白を、あえて残すことで、光の行き先を暗示する表現が可能になります。

とくに、背景や空間部分では、完全に塗りきらず、スケッチブックや紙の地肌の白を活かしてフェードアウトさせることで、空気や距離感がより自然に描けるのです。

描きすぎず、余白で終わらせる設計も有効な手段の一つとなります。

重ね塗りで段階的なグラデーションの終点を作る

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

グラデーションの終点を自然にするためには、一回で濃度を決めず、数回に分けて様子を見ながら徐々にトーンを重ねていく方法が有効です。

そうすることで、急に終わる印象がなくなり、徐々に薄くなる過程にリアリティー(現実性)が宿ります。

薄い線から始めて、必要に応じて濃度を調整する、構築的な描き方が望ましいです。グラデーションの終わり方は、光の演出と空間の収束を担う重要なポイントです。

計画的なフェードアウトと余白の活用、そして意図的な濃淡の重ね塗りによって、作品に奥行きと余韻を与えることができます。

練習課題例(3つ)

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

主題と背景を滑らかなグラデーションでつなげる練習

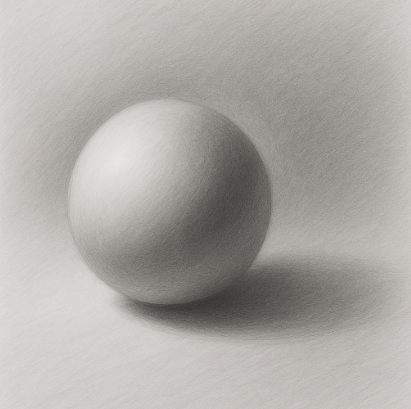

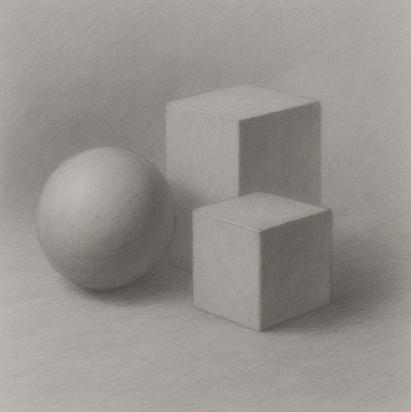

簡単な球体モチーフを使い、背景と主題の境界をぼかしながら、光源を意識したグラデーションで自然につなげて描いてください。

参考画像です

陰影の強弱とぼかしの使い分けで奥行きを表現する練習

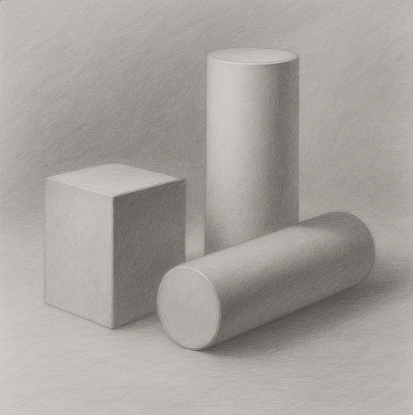

立方体や円柱を2〜3個配置し、手前には明瞭な陰影と線で、奥はぼかしと中間調を使って、前後の距離感を描き分ける練習です。

参考画像です

フェードアウトを意識したグラデーションの終点設計練習

背景から、主題に向かってグラデーションを描き、グラデーションの終点を消しゴムや余白で自然に消失させる練習を行います。

参考画像です

まとめ

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、グラデーション(階調)を使って光と空間を両立させるためには、単なるグラデーションのなめらかさではなく、配置、方向、消失点までも含めた設計力が求められます。

以下に、この記事で解説しました5つのコツを整理し、実践で意識すべきポイントをまとめます。

- 光の方向と面構造を踏まえたグラデーション設計を行う

光源の位置を明確に確認し、モチーフを面でとらえ、各面に応じた明暗のグラデーションを配置することで、立体感と自然な光の表現が得られます。 - 明部と暗部のつなぎ目を構造的に意識して配置する

グラデーションの開始点・終点・流れの角度を設計し、視線誘導や空間表現につなげます。曖昧な境界や角度調整が立体性と空気感の鍵となります。 - 背景と主題を面で接続することで空間の一体感を出す

主題の輪郭を囲むのではなく、背景とのトーンを連続的に変化させることで自然な接続を実現し、視線の動きと構図(※)全体に調和を生み出します。 - 陰影とぼかしを使い分けて奥行きと空気感を描く

手前はシャープに、奥はソフトに。中間調をぼかしながら使い、空間に柔らかさをもたせつつ、主題の輪郭には緊張感を持たせることが重要です。 - グラデーションの終わり方に余白や消しを活用する

描き切らずに「終わらせる」設計によって、光や空気が自然に空間へ消えていくような印象を与えることができます。フェードアウトの工夫が画面に余韻を残します。

※ 構図については、次の関連記事を参照してください

以上のポイントをふまえて描くことで、鉛筆画における光と空間が見事に共鳴し、観てくださる人の心に深い印象を残す作品へと昇華できます。

練習課題を通じて、グラデーション設計の感覚を養いながら、あなただけの表現方法を確立していくことが、次のステップへの確かな一歩となるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

この段階での設計がしっかりしていれば、以後のグラデーションの操作も自然に進めることができて、仕上がりの完成度が格段に高まります。