こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

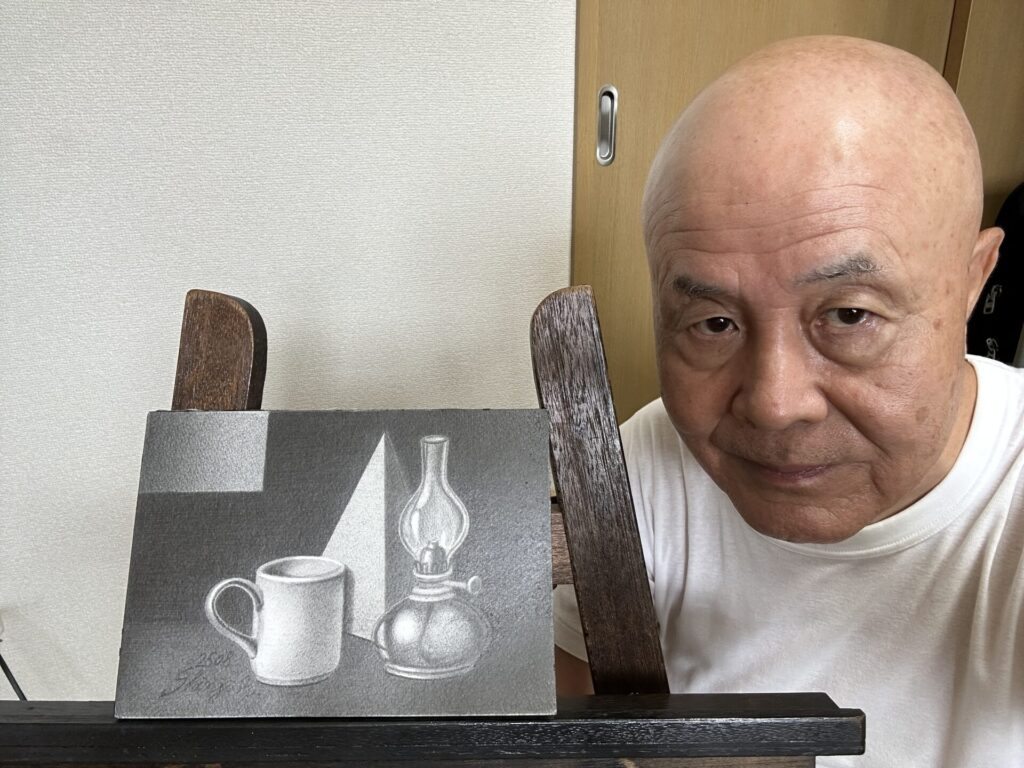

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画やデッサンで「光を描く」のが、難しいと感じたことはありませんか?

実は、練り消しゴムを使いこなすだけで、光と影のコントロールが劇的に変わり、作品の立体感や奥行きも大幅にアップします。

この記事では、練り消しゴムの基本から応用まで、ガラスのビン・花の中心部・動物の毛並など、実際のモチーフで、どのように光を描き出すのかを具体的に解説します。

鉛筆画中級者の人が、さらに上の表現力へ進むための重要ポイントを、段階的に学べるガイドです。

それでは、早速見ていきましょう!

練り消しゴムの基本の理解と光を描くための準備

鉛筆画中級者の人が光を描こうとするときに、まず押さえておくべき土台が、練り消しゴムの基本操作と準備段階の考え方です。

練り消しゴムは、単なる「消す道具」ではなく、スケッチブックや紙の上からトーンを吸い上げるための繊細な表現ツールであり、その性能を最大限引き出せるかどうかで、光の表現の質が大きく左右されます。

本章では、光を描く前に必ず理解しておくべき練り消しゴムの扱い方の基礎と、下準備の段階で知っておきたいポイントを整理しましょう。

次に取り組む練習を明確にしたい方へ。

無料で受け取る(練習メニューを受け取る) 目的別に整理した練習メニューをまとめています。

※メールアドレスのみで登録できます。

練り消しゴムの特徴と形状の使い分け

筆者の描画道具入れです

練り消しゴムは、必要な形状に変形できる柔軟さが最大の特徴です。

光を描く際に、細い線を抜きたい場合には、練り消しゴムを練って、先端を鋭い形状に成形し、また、広い範囲を優しく整えたい場合には、「小さなしゃもじ」のような幅広く平らな形状に整えます。

たとえば、ガラス瓶の輝きを描く際には鋭い形状が必要で、花の中心部や動物の毛並の微細な光を作る時にも同様に細い形が適しているのです。

一方、トーンを均一に薄めたい時や影のエッジを柔らかくしたい場合は、面を広く使える形は効果があります。

前述の、「小さなしゃもじ」のような形状がこの扱いに該当しますが、この形状はトーンの乗っている表面を優しくなぞることで、トーンの濃度を弱めることができるのです。^^

スケッチブックや紙への影響を最小限にする操作方法

練り消しゴムは、消す際にそれほど紙にダメージを与えませんが、力を入れすぎるとスケッチブックや紙の繊維を傷めることもあります。

光を描くときには、スケッチブックや紙に軽く触れて、「拭き取る」感覚で扱ったり、濃いトーンを消す際に、押し付けて使うこともできるのです。

これらの操作方法を習得すると、トーンの密度を部分的に抜き取りながら、自然な明るさが作れます。

トーンを弱める・拭き取る基本動作

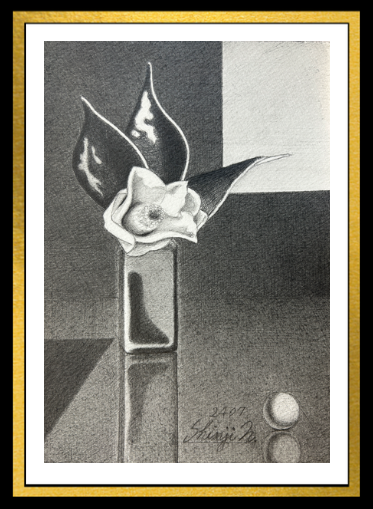

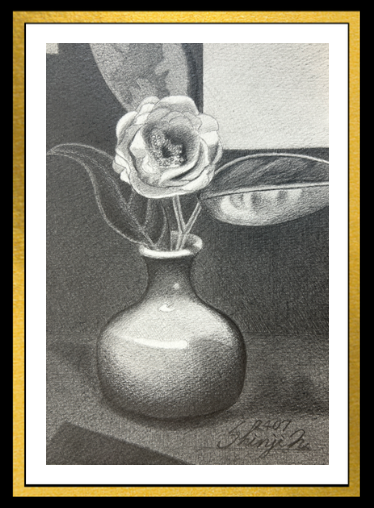

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

光を描くためには、トーンを削り取るのではなく、柔らかく拭き取って明るさを作る必要があります。

練り消しゴムを軽く押し当てて離す、または軽く滑らせることで、トーンの量を微調整できるのです。

たとえば、強い光を描きたい時にはしっかり拭き取り、反射光のような弱い光の場合は部分的に軽くなぞって薄めるだけで充分です。この違いが作品全体の立体感を左右します。

光を描くための初期トーンを作る際の考え方

F10-1996☆-2.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光は、スケッチブックや紙の白さを残して描く方法もありますが、一度全体に薄いトーンを敷き、その後に練り消しゴムで「光を描く」方法が描きやすくなります。

とくに、ガラス素材や動物の毛並は、背景や周囲との濃度差があって初めて光が引き立つため、最初の段階で薄いトーンを均一に入れておくことが重要です。

この準備が整っているほど、後の拭き取りがスムーズになり、狙った光の強さや形を作りやすくなります。

光を描き出すための練り消しゴム操作の基礎テクニック

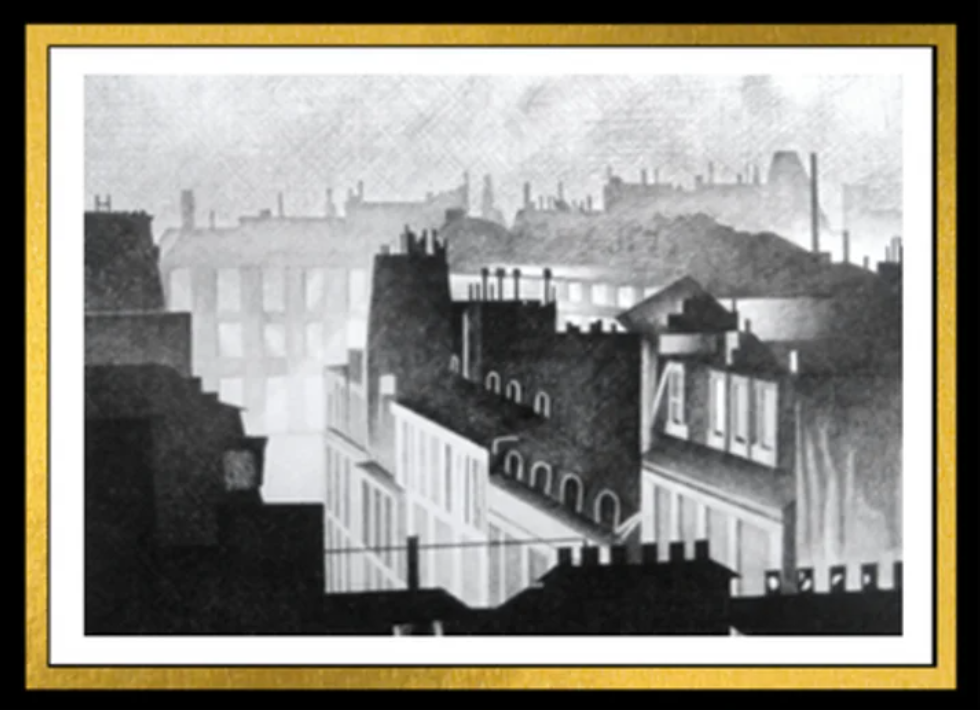

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使って光を描く際には、単に明るい部分を拭き取るだけでは不充分であり、光の強さや方向、質感に応じて操作を細かく変える必要があります。

鉛筆画中級者の人が、光を自然に見せるためには、光の種類を理解し、それに合わせて練り消しゴムの形や圧力を調整することが欠かせません。

本章では、光の描写に不可欠な基本操作を、段階的に習得できるように整理して解説します。

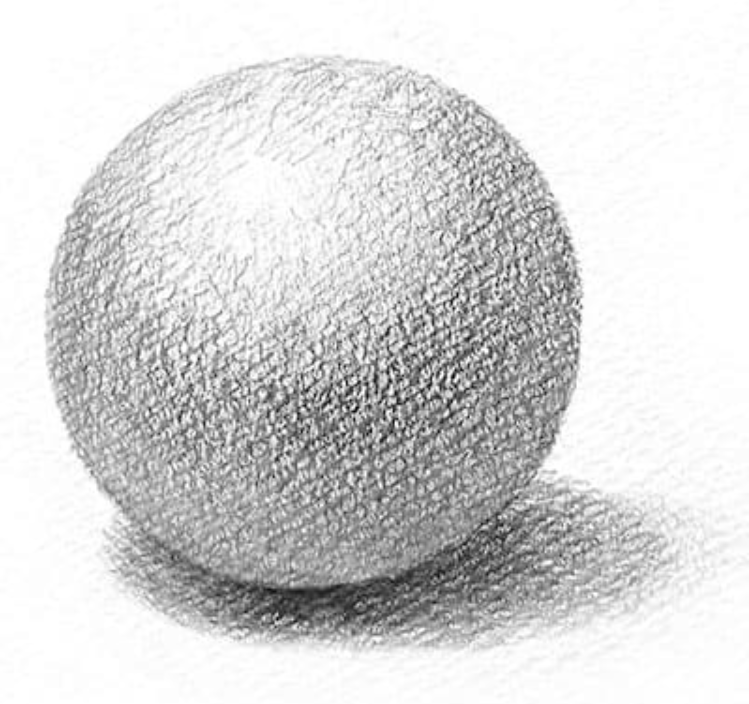

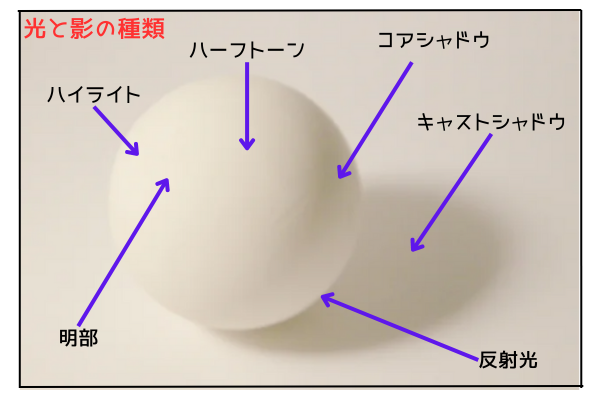

ハイライトを自然に置くためのポイント

ハイライトを描く際に最も重要なのは、形の流れを無視した位置に光を置かないことです。立体的なモチーフには必ず丸みや奥行きがあるため、それに沿って光も変化します。次の作品を参照してください。

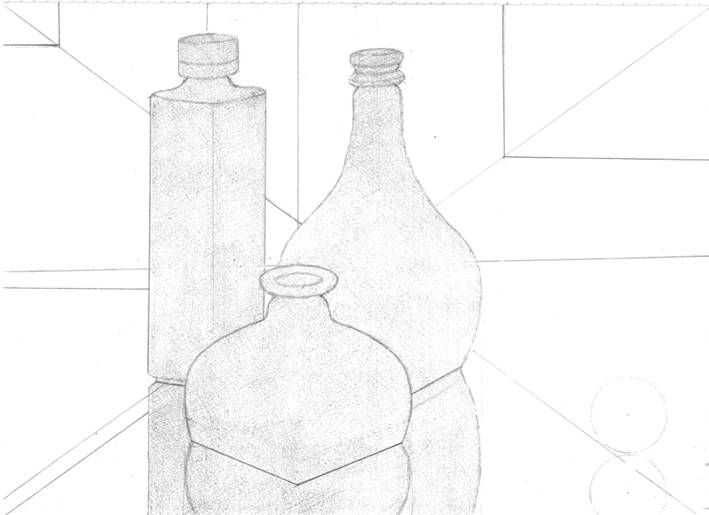

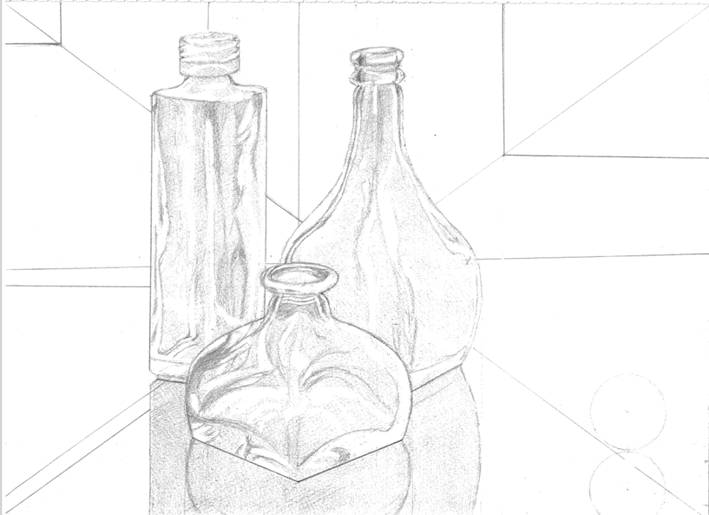

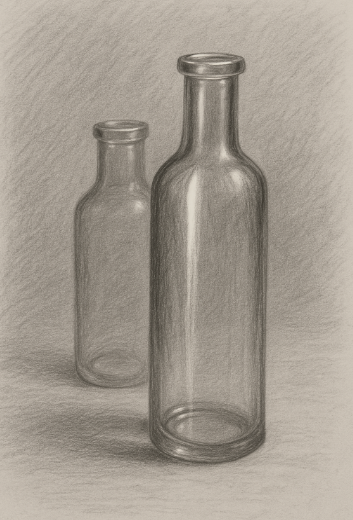

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムで明るさを抜く時は、モチーフの形に沿う方向で、細く鋭く成形した先端を軽く当てることで自然な光が生まれるのです。

点で抜くのではなく、連続したごく短い線で抜くことで、人工的にならないハイライトを作ることができます。

反射光と直接光の違いと描き分け

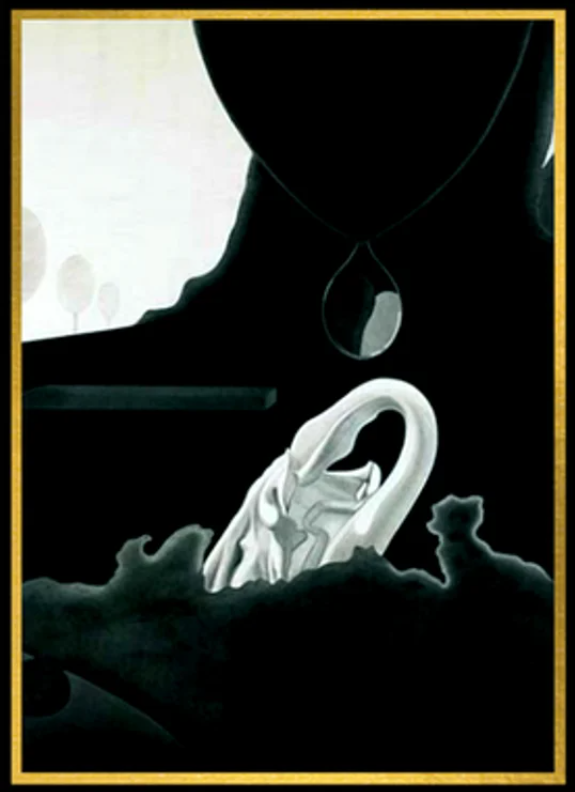

光の描写では、直接光と反射光の区別が欠かせません。直接光は最も明るい部分に現れ、芯のある強い光になります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムをしっかり押し当てて拭き取る操作が必要で、形状も鋭く整えると効果的です。一方、反射光は弱く柔らかいため、練り消しゴムで面を整えて軽くなぞる程度で充分です。

とくに、影の中に見える反射光は、強すぎると不自然になるため、部分的に薄くする感覚で扱うことが求められます。次の画像の中の、床面からの反射を受けた、モチーフ底部の弱い光を参照してください。

拭き取る圧力と角度が与える効果

-F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光の表現は、練り消しゴムを押し当てる圧力と、スケッチブックや紙へ触れる角度によって大きく変わります。

強い光を描く場合には、圧力をしっかりかけてトーンを明確に取り除きますが、弱い光の場合はほとんど触れるだけの圧力で充分です。

また、角度も重要で、鋭い角度で当てると細い光が生まれ、浅い角度で触れると面の広い柔らかい光にできます。モチーフの質感に応じて角度と圧力を調整することで、光の種類がより豊かに再現できます。

光の方向を意識した段階的なハイライトの作り方

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光を描く際には、光源の方向を基準にハイライトを段階的に構築することが重要です。最も強い光を置いた後、その周囲にもやわらかな光の層を作ることで、立体感を滑らかに強調できます。

たとえば、ガラス瓶のハイライトでは、まず芯となる強い光を鋭い練り消しゴムで抜き、その周囲を少し広い形状で軽く薄めていくことで、光のグラデーションが自然に整うのです。

この方法を使うと、光が「線」ではなく「面」として存在し、より自然な印象になります。また、このグラデーション(階調)を作る際には、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆で擦ることで、滑らかな効果を得られます。

光の描写を自然に見せるためには、練り消しゴムの操作を細かく調整し、ハイライトの置き方、光の種類の違い、圧力と角度のコントロール、そして光源の方向に沿った段階的な明るさ作りが必要になるのです。

これらの基礎が身につくことで、光の質が明確になり、作品全体の立体感が大きく向上します。

応用編:ガラス・花・動物に光を描く実践方法

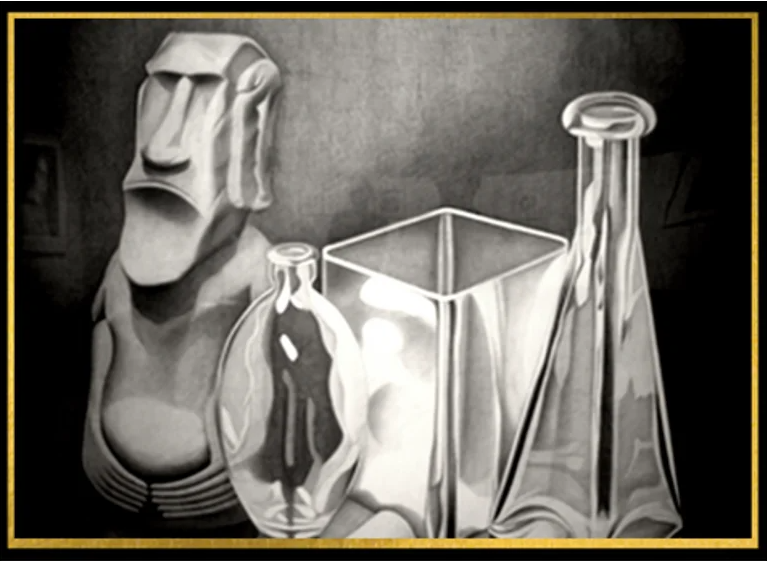

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使った光の描写は、基本操作を理解しただけでは完成しません。実際のモチーフに応用してこそ、技術が表現として定着します。

本章ではガラス、花の中心部、動物の毛並という3つの例を取り上げ、いずれのモチーフにも共通する考え方と、それぞれの質感に合わせた具体的な光の描き方を解説しましょう。

鉛筆画中級者の人が、苦手としやすい複雑な光の扱いを、段階的に再現するための実践的な視点を整えていきます。

ガラスビンの輝きを作る拭き取りテクニック

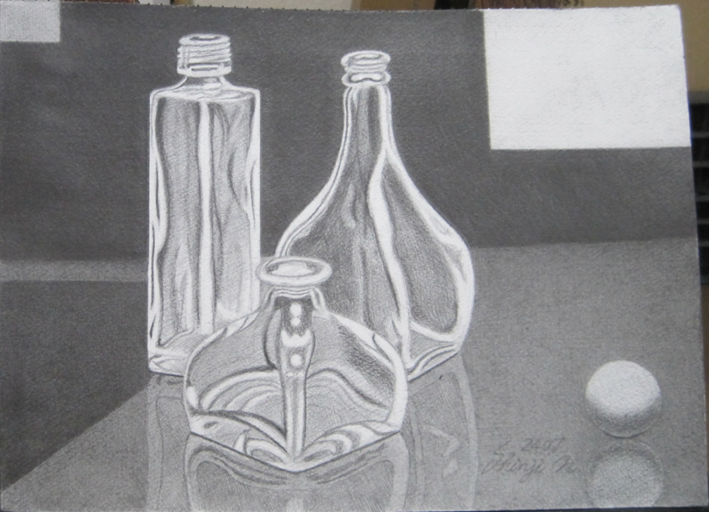

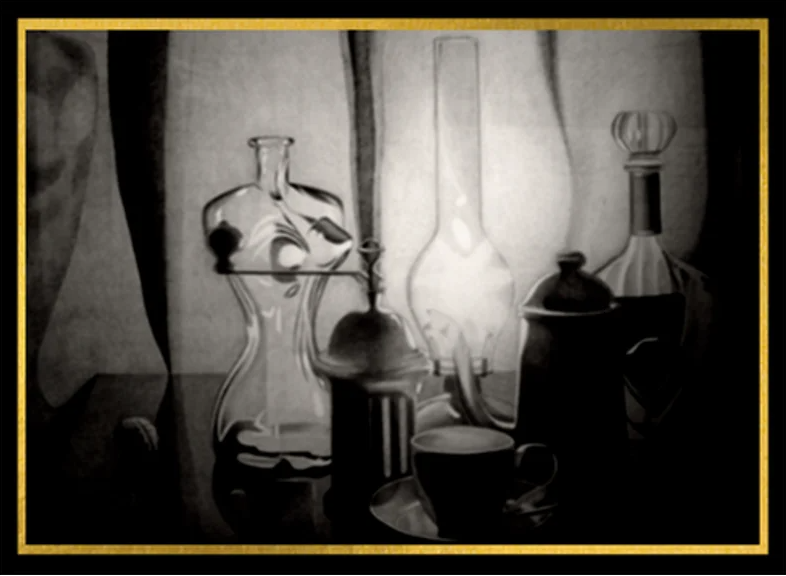

ガラスビンは、光の描写において、最も練り消しゴムの効果が分かりやすいモチーフです。最初にビン全体へ薄いトーンを均一に入れ、強い光を入れる部分を鋭く成形した練り消しゴムで拭き取るのです。

この際、光の芯を細く長く抜き、その周囲に広がる弱い光を練り消しゴムの形を変えて段階的に調整することで、滑らかな輝きが生まれます。

ガラス特有の「ビシッ」とした線は、強いハイライトのすぐ横に濃い影があるため、そのコントラストを意識してトーンを整えていくことが重要です。つぎの連続画像を参照してください。^^

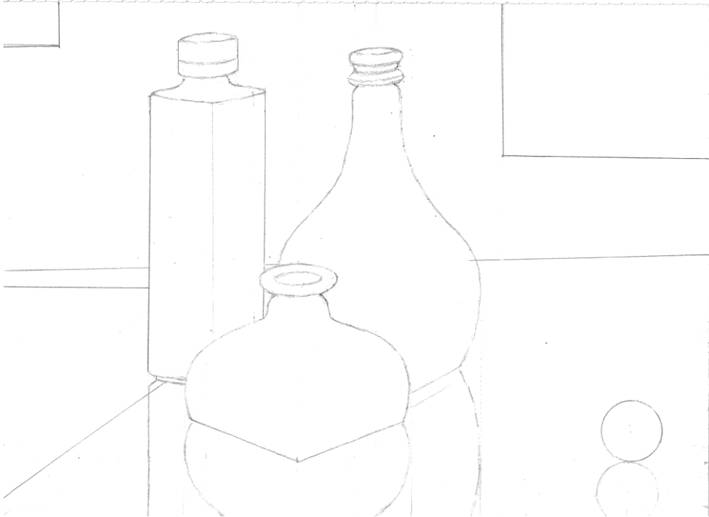

構図(※)基本線を引く(この作品は√2及び√3と逆三角形の構図で展開します)。

モチーフの輪郭線を描きます。

HBの鉛筆で優しく軽いタッチで、モチーフに縦横斜めの4種類のクロスハッチングで面を構成します。

モチーフをよく観察して、光っている部分を練り消しゴムで拭き取り、その後徐々にトーンを入れていきます(一番濃いトーンのところから描き始めます)。

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画」中山眞治

背景は3B、手前の床面はHB、モチーフ左側の面には2Bのトーンを入れ、画面左上から右下を結ぶ斜線暗示に球体を配置します。尚、床面には緩やかな傾斜をつけて動きを出します。

光を描くための基礎は、練り消しゴムの形状を自在に作ること、スケッチブックや紙に優しく触れる操作感覚、トーンを調整する基本動作、そして光を引き立てる初期のトーン作りにあるのです。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連する記事を載せてありますので、関心のある人は参照してください。

花の中心部の微細な光を描く方法

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

花の中心部には、小さな光が散らばるように存在し、その密度も高さも不規則です。オシベやメシベを描く場合には、まずそのエリアを非常に薄いトーンで埋めてから、練り消しゴムで細かく点を抜いていきます。

練り消しゴムを練り、鋭い「千枚通しやプラスドライバー」のような形状に整えた先端を軽く当て、点の大小や密度に変化をつけることで、光の強弱が自然に生まれるのです。

その後、鉛筆でそのオシベやメシベの位置を定めた「点」以外のところへトーンを入れていき、輪郭を整えていくことで、光の中に立体的な細部が浮き上がります。

最初から、スケッチブックや紙の白い部分を残すのではなく、トーンの上から光を描く方が簡単に描けて調整がしやすく、全体の統一感も生まれます。^^

動物の毛並の立体感を作る拭き取り方

動物の毛並は、一本一本の毛に光が反射するため、練り消しゴムの特性がとてもよく活かされるモチーフです。

まず、毛の密集している部分に縦横斜めの線で薄いトーンを入れ、細く鋭い練り消しゴムで毛の流れに沿った細い線を軽く抜いていきます。

密度に強弱をつけながら部分的に光を作ると、毛並の立体感が自然に生まれます。また、抜いた部分の周囲に薄い影を追加することで、光がより強調され、毛の柔らかさも引き立つのです。次の作品を参照してください。^^

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

背景の濃度調整による光の強調効果

光を効果的に見せるためには、モチーフそのものを拭き取るだけでなく、背景の濃度によるコントラスト(明暗差)が欠かせません。

とくに、ガラスや花の光を強調したい場合は、背景に中間〜濃いトーンを置くことで、光が浮かび上がるように見えます。次の作品を参照してください。

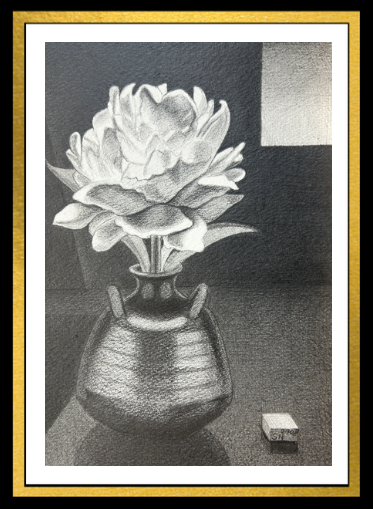

第3回個展出品作品 シャクヤク 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

背景を暗くする際には一気に濃くするのではなく、様子を見ながら徐々に濃くしていくことで、最適なトーンを得られます。この方法は、光と影のバランスを取る上で非常に効果的です。

ガラスビン、花の中心部、動物の毛並は、いずれも光が担う役割が大きく、練り消しゴムの特性が最も生きるモチーフとなります。

芯のある光を抜く技術、微細な点で光を作る操作、毛並の流れに沿った線の拭き取り、そして背景の濃度を使った光の強調など、応用的な操作を組み合わせることで、より写実的で奥行きのある表現が可能になるのです。

影を整えて光を引き立てるための練り消しゴムの活用法

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使って光を描く技術を身につけると、作品全体の明るさが豊かになります。

しかし、光が自然に見えるかどうかは、影の処理によって大きく左右されます。光を輝かせるには、その隣にある影が適切に調整されている必要があるのです。

本章では、影の濃淡を整えることで光を引き立てる方法や、練り消しゴムならではの影のコントロール技術を中心に解説します。鉛筆画中級者の人が、作品の質感をワンランク高めるための重要なステップとなります。

影のエッジを調整する拭き取りの仕方

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

影には、硬いエッジ(縁)と柔らかいエッジがあり、光の当たり方によって適切な処理の方法が変わります。 練り消しゴムを「しゃもじ状」に成形して軽くなぞると、影のエッジが自然にぼけ、立体感が柔らかく整います。

逆に、硬いエッジを残したい場合には、鋭い形に整えた練り消しゴムで、境界を軽く整えるだけに留めると良いでしょう。

部分ごとにエッジの強さを変えることで、光とのコントラスト(明暗差)が引き立ち、作品に深みが生まれます。

濃淡バランスを整えて立体感を高める

影全体の濃淡を均一にしてしまうと、光は強く見えません。モチーフの形に合わせて影の濃淡を調整し、濃い部分とやや薄い部分を作ることで、光の強さが自然に浮かび上がります。

練り消しゴムを広めの形状に整え、影の一部だけを軽く薄めることで、モチーフの丸みや奥行きを感じられるようになるのです。

影の濃さにわずかな差をつけるのは、簡単なようで難しい操作ですが、光を際立たせる効果は非常に大きく、作品全体の印象が引き締まります。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

反射光の調整と空間の奥行き表現

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

影の中に現れる反射光は、光の演出に欠かせない存在です。反射光を描く際には、練り消しゴムを軽く押し当ててトーンを軽く拭き取るだけで充分で、強い光にしないことが重要です。

影の内側のほんの一部だけが柔らかく明るくなるよう調整すると、空間の奥行きが生まれ、モチーフが立体的に見えます。

また、反射光は光源とは逆側に入るため、光の方向性がより明確になり、作品全体の光の流れが整うのです。次の画像を参照してください。

濃いトーンと光の関係を理解する

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

光は、その周囲に濃いトーンがあることで初めて強く見えます。そのため、練り消しゴムで光を描くだけでなく、濃い部分をしっかり作る作業が欠かせません。

影の中でも最も暗い部分は、練り消しゴムで触りすぎず、鉛筆の濃いトーンを残したままにしておく必要があります。濃い部分がしっかりしていると、光とのコントラスト(明暗差)が強まり、ハイライトの輝きが増します。

練り消しゴムは、光を作るツールであると同時に、光を引き立てる影の調整にも活躍することを理解しておきましょう。影の処理は、光を描く技法と密接に結びついているので、ペアで考えることが必要なのです。

影のエッジを整える操作、濃淡の差をつける工夫、反射光の微妙な調整、そして濃いトーンを活かしたコントラスト作りを組み合わせることで、光の表現は格段に自然で魅力的になります。

練り消しゴムを用いた影の調整は、作品全体の空気感や奥行きを左右する重要な技術です。

鉛筆画中級者の人が上達するための光の表現の思考法

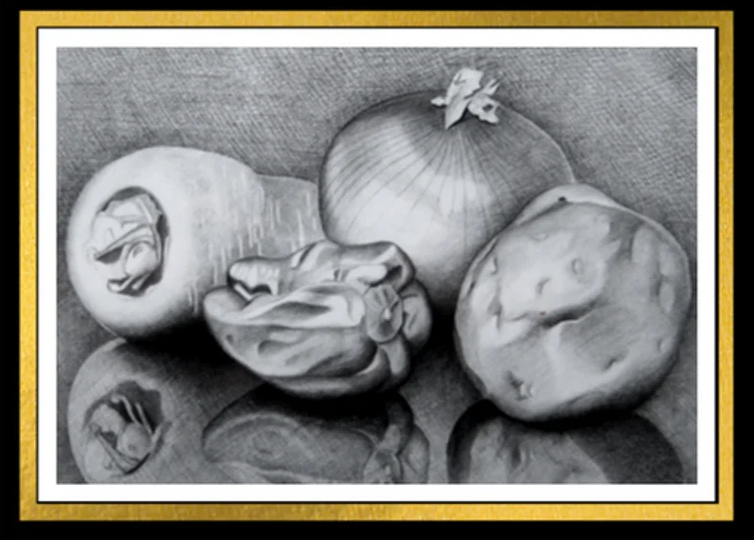

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光の描写は、単に技法を覚えるだけでは安定しません。鉛筆画中級者の人が次の段階へ進むためには、光を「どう置くか」よりも、「なぜそこに光があるのか」を理解する思考が不可欠です。

光と影は常にセットで動き、モチーフの形や質感によって明るさの出方が変化します。

本章では、練り消しゴムを活用した光表現をさらに確実にし、作品全体の完成度を高めるための思考プロセスを整理していきましょう。

光と影をセットで捉える発想

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描写に迷う鉛筆画中級者の人の多くは、光だけを見ようとしてしまい、影との関係を充分に捉えきれていません。

しかし、光は影があることで初めて強く見えるため、光と影を一体で観察する必要があります。

練り消しゴムで光を抜く前に、どの部分が最も暗く、どこが中間の明るさなのかを見極めることで、光の強さが自然と決まるのです。

光だけを追いかけるのではなく、影の配置と濃さを理解することで、光が置かれる位置と量が明確になり、作品が安定します。

形に合わせて練り消しゴムの形状を変える

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光の描写で特に重要なのは、モチーフの形に合わせて練り消しゴムの形状を柔軟に変えることにあります。

たとえば、丸みのあるモチーフでは、先端を少し丸くして練り消しゴムを押し付けるなどして、面で抜く方法が自然な光を作ります。

一方、ガラスや金属のような硬質の素材であれば、鋭く細い形に整え、反射光が走るような強い線を抜くと効果的です。

練り消しゴムを、ただの「拭き取る道具」と考えるのではなく、形状を変えることで光の性質を描き分ける、ツールとして考えると表現の幅が広がります。

最終仕上げで光を際立たせる工程

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

作品の完成に近づいた段階で行う光の整理は、仕上がりの印象を決定づけます。

最終段階では、練り消しゴムの形状を極細に整え、ハイライト部分を丹念に拭き直すことで、光が最も強く見えるポイントを作れるのです。

また、光の周囲の中間トーンを軽く弱めると、光のグラデーションが滑らかになり、立体感が自然に整います。

この工程は、少しの調整で大きな違いが生まれるため、焦らず繊細に進めることが重要です。

主題を決めて光を設計する描写計画

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

作品全体を通して光を美しく見せるには、どこを「主題(主役や準主役、以下主題)」にするのかを最初に決めておくと構図も安定します。

主題となる部分に最も強い光を置き、周囲には控えめな光を配置することで視線が自然に誘導されるのです。

練り消しゴムで描く光は、単なる装飾ではなく、観てくださる人の視線の動きを作る重要な要素です。主題を明確に設定し、その部分の光を中心に濃淡を組み立てることで、作品全体のまとまりと説得力が高まります。

光の描写で確実に上達するためには、光と影の関係性を理解し、モチーフの形や素材に合わせて練り消しゴムの形を変える考え方が必要です。

さらに、仕上げ段階で光の量や位置を整理し、主題を決めて光を設計することで、作品の完成度が飛躍的に向上します。

光を「どこに置くか」ではなく、「どう生かすか」という視点を持つことで、鉛筆画中級者の人はより豊かな表現へと進むことができるのです。

練習課題

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習しただけ確実に上達できますので、早速試してみてください。

ガラス瓶の「芯の光」と「周辺光」を描き分ける練習

【目的】

ガラス特有の強いハイライトと、その周囲に広がる弱い光の段階差を再現する力を身につける。

【内容】

- 細長いガラス瓶を用意し、写真または実物を見ながら描く。

- まずビン全体に、 HB〜B の薄いトーンを縦横斜めで均一にのせる。

- 練り消しゴムを鋭く細い形にして、ビンの「一番強い光の芯」を1〜2本抜く。

- その周囲に広がる弱い光は、練り消しゴムの面を少し広めに整え、軽く段階的に弱める。

- 背景に中間〜濃いトーンを置き、光の芯の強さが自然に引き立つか確認する。

【ポイント】

ビンの内部にある「反射光のズレ」まで観察し、ただの白抜きにならないように注意する。

参考画像です

花の中心部(オシベ・メシベ)の細かな光を点で作る練習

【目的】

練り消しゴムで「点の光」を作る練習により、細部の明るさを自然に表現できるようにする。

【内容】

- 花の真ん中のオシベ・メシベが密集した写真を選ぶ。

- 中心部全体に、クロスハッチングでHB〜Bの薄いトーンを均一に敷く。

- 練り消しゴムを「鋭い千枚通し」のような形状にして、光の当たっている部分をランダムに点で抜く。

- 点の大小・密度に変化をつけて、光の強弱を表現する。

- 最後に鉛筆で細部を整え、点の光だけが浮かないように全体を調和させる。

【ポイント】

最初から白い紙を残さず、「トーンの中から光を起こす」意識で進める。

参考画像です

動物の毛並に「流れに沿った光」を入れる練習

【目的】

毛の流れを壊さずに光を抜く技術を身につけ、毛並みの立体感を自然に表現する。

【内容】

- 毛の流れが分かりやすいモチーフ(犬・狼など)を選ぶ。

- まず毛の密集部に、縦横斜めの線で薄いトーンを軽く入れる。

- 練り消しゴムを鋭いプラスドライバーやマイナスドライバーのような形状にして、毛の流れに沿って細く抜く。

- 部分ごとに密度を変えて光の強弱を作る。

- 抜いた部分の周囲に弱い影を入れて、毛の立体感を強調する。

【ポイント】

光は毛の「根元」より「表面」に入ることが多いため、線を抜く位置を慎重に決める。

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

まとめ

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

練り消しゴムを使った光の表現は、鉛筆画中級者の人が描写力を大きく伸ばすための重要な技法です。

単に消すための道具ではなく、光を「描き起こす」ための表現ツールとして理解することで、作品の立体感や空気感は劇的に向上します。

まず、光を描くためには全体に薄いトーンを敷き、その後に練り消しゴムで光を抜く考え方が基本であり、この方法は描きやすく、制作をスムーズにしてくれるのです。

スケッチブックや紙の白さを残して描く方法よりも、トーンの中から光を起こす方が自然な明暗の流れが作れるため、ハイライトの形や強さもコントロールしやすくなります。

また、光を描く際には、影の存在が欠かせません。光だけを強く描いても、影がその役割を果たしていなければ光は浮いて見えてしまうのです。

影の濃淡を適切に整え、反射光をさりげなく配置することで、光がより強く、より自然に見えるようになります。

練り消しゴムは、光を作るための道具であると同時に、影の表情を整えるための道具でもあることを理解しておく必要があるのです。

さらに、ガラスビン、花の中心部、動物の毛並といった、異なる質感を持つモチーフに対応できる技術を身につけることで、光の扱いは大きく広がります。

ガラスでは、強い光と細いハイライトの組み合わせ、花では微細な点の光、動物では毛の流れに合わせた細線の光など、素材ごとに練り消しゴムの形状・圧力・角度を変えることで表現は格段に豊かになるのです。

最後に、作品全体を仕上げる段階では、光の位置と量を整理し、主題となる部分に最も強い光を置くことで視線の動きが生まれ、構図全体が安定します。

光をどこに置くかではなく、光をどう機能させるかが重要であり、この視点を持つことで作品の完成度は大きく変わるでしょう。

以下は、この記事でご紹介しました内容の要点です。

【ポイント一覧】

- 練り消しゴムは、光を描き起こすための重要な表現ツール。

- 光は、影とのバランスがあって初めて自然に見える。

- 初期トーンを敷いた上から光を作ることで、調整力が増す。

- ガラス、花、動物など素材に合わせて、練り消しゴムの形状を変える。

- 影の濃淡や反射光の調整によって、光の強さが引き立つ。

- 主題を決めて、光を設計することで視線誘導が可能になる。

- 仕上げ段階で、光の量と形を整えると完成度が大幅に向上する。

練り消しゴムを使った光の表現は、一度身につけると、どのモチーフにも応用できる強力な技法です。今回の内容を参考に、あなたの作品がさらに魅力的な表現へと進化していくことを願ってやみません。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

次に取り組む練習を明確にしたい方へ。

ここでは、目的別に整理した練習メニューをまとめています。

迷いなく積み上げるための練習順序と、ポイントを解説しています。

※メールアドレスのみで登録できます。いつでも解除可能です。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

これらが揃えば、光の表現は安定し、狙った明るさを自然に再現できるようになります。