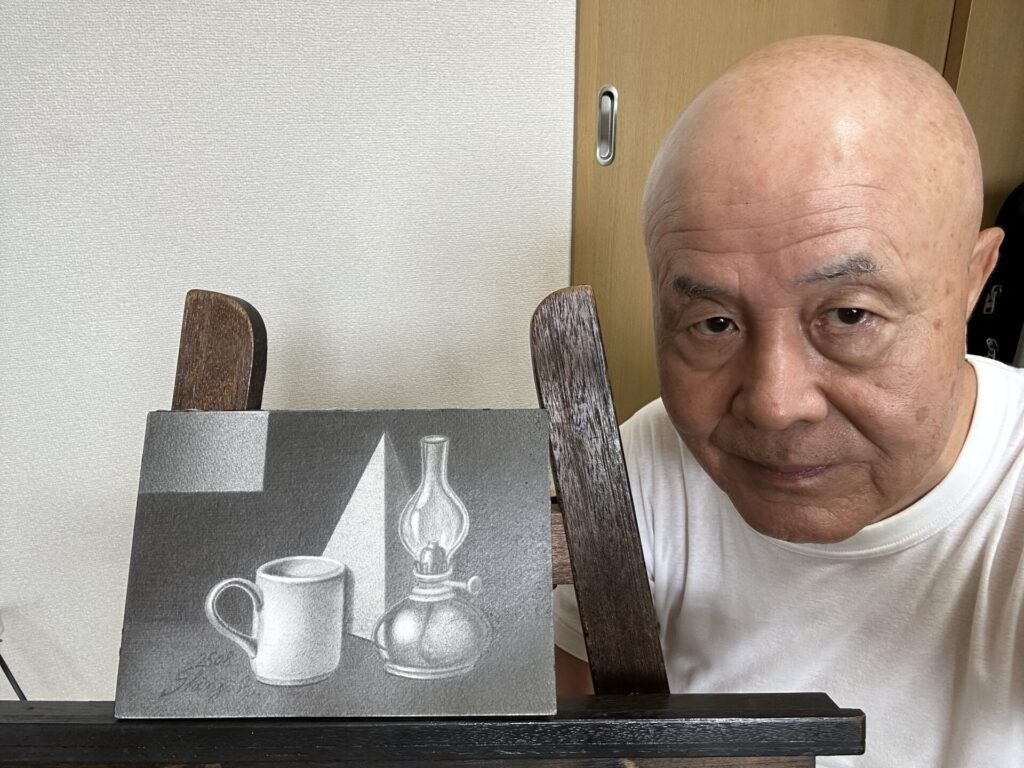

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画やデッサンを始めるときに、多くの初心者の人が最初につまずくのが「どの鉛筆を選べばよいのか」という問題ではないでしょうか。^^

見た目が同じようでも、硬さや芯質、さらには木材によって描き味は大きく変わります。適切な鉛筆を選べるようになると、描線の質や陰影の濃さが安定し、作品の完成度は自然と高まります。

この記事では、鉛筆の基本的な硬度の違いから、主要ブランドの特徴、木材による描き味の差、さらに鉛筆画初心者の人が陥りやすい、選び方の誤りまでを丁寧に解説します。

鉛筆画やデッサンを楽しみ、上達へ進むための第一歩として、最適な鉛筆選びのポイントを押さえていきましょう。

結論から申し上げれば、これから鉛筆を揃える人は、ステッドラーの鉛筆で、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの合計7本あれば当面の制作ができますので、描くことに慣れて来られましたら、徐々に増やしていきましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆の硬さによる描き味の違いと選び方

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンに向き合うときに、最初に直面するのは、鉛筆の芯の硬さの違いによる描き味の差です。

同じモチーフを描いたとしても、選ぶ鉛筆の芯の硬さによって、描線の細さ、濃淡の濃さ、陰影の作り方が大きく変わるため、鉛筆の芯の硬さを理解することは、基礎力の向上につながります。

とくに、鉛筆画中級者を目指す段階では、硬度ごとの特徴を意識しながら使い分けることで、表現幅を大きく広げることができるのです。

本章では、鉛筆のH・HB・Bの3系統が持つ性質と、鉛筆画やデッサン初心者の人が、迷わずに選べる基本的なセットの考え方を整理していきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

Hシリーズの特徴と向いている描写

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

Hシリーズは芯が硬く、カリカリとした細い描線を得意とします。スケッチブックや紙に軽い線を描けるため、アタリ(※)取りやパース(立体的に描かれた図や絵)の下描き、細密描写の輪郭線に適しています。

しかし筆圧を強くすると紙面を傷つけてしまい、後の陰影づけで汚れが残りやすくなるため、軽いタッチを前提に扱う必要があるのです。

鉛筆画中級者の人は、線の方向性や均一性を意識し、目的に応じて硬い鉛筆を使い分けることが上達の鍵となります。

※ 「アタリ」とは、本格的な描写に入る前に、画面上のモチーフの位置や大きさをきめるために描く、補助的な線や大まかな形のことです。

HBが持つ中間硬度の役割

ステッドラーの画像です

HBは硬さと柔らかさの中間に位置し、最も汎用性が高い硬度です。

大まかなスケッチ、軽い陰影づけ、アウトラインに幅広く使えるのが特徴ですが、画家の持ち方で描く際には、スケッチブックや紙にトーンが乗りにくいと感じることもあります。

とくに、制作対象を大きく捉える描写では、その中間的な硬さがかえって曖昧さを生むこともあるため、用途に応じてB系と使い分ける判断が必要です。

HBは万能ではありますが、作品全体を支配する主要な線としてはやや控えめに扱うとバランスが取りやすくなります。

Bシリーズがもたらす表現幅

Bシリーズは、芯が柔らかく、濃いトーンや豊かな中間調を作りやすいのが最大の魅力です。

軽い筆圧でも、しっかりとトーンがスケッチブックや紙に乗るため、鉛筆画中級者の人が陰影表現を深めていくうえで欠かせない存在となります。

とくに、2B〜4Bは、筆圧調整がしやすく線の幅や濃さを滑らかに変化させられるため、立体感を強調したいときに最適です。

ただし、芯が柔らかい分だけ摩耗しやすく、削る頻度が増えるため、作業の流れを途切れさせないための準備も重要になります。

とくに、描き始めの大きく制作対象をデッサンする際には、Bや2Bを優しく軽く持ち、肩や腕を振るって大きく描く動作に向いています。^^

初心者の人が揃えるべき基本セット

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

これから本格的に鉛筆画を続けたい人が、最初に揃えるべき硬度は、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本が理想的と言えます。

この範囲の鉛筆があれば、下描きから陰影の強調まで一通りの表現を網羅できて、作品の完成度を安定させる基礎が整うのです。

また、硬さの違いを比較しながら描くことで、自身が心地よく扱える硬度が見えてくるため、後にブランド選びや芯質の好みを判断する基準にもなります。

鉛筆画中級者を目指すならば、この基礎的な硬度セットから出発し、必要に応じて濃い硬度を加えていくとよいでしょう。

因みに、すぐに購入できる鉛筆の種類は、10H~10Bまでありますので、あなたが「これからも鉛筆画やデッサンを続けていきたい」と思えるようになられましたら、少しづつ増やしていきましょう。^^

鉛筆の硬さは、線質や描写の方向性を決める根本的な要素であり、作品の印象を大きく左右します。

主要ブランドごとの描き味比較と選び方

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンでは、芯の硬さだけでなく、ブランドごとの描き味の違いも作品の印象を左右する大切な要素です。

同じ硬度の鉛筆を使っていても、メーカーが変わると線の伸び方、トーンの濃さ、スケッチブックや紙との摩擦感が驚くほど異なります。

鉛筆画中級者を目指す段階では、この描き味の違いに対する感度が高まり、ブランドを適切に使い分けることで、作品の立体感や柔らかさに大きな差が出るようになるのです。

本章では、初心者の人が迷わずに選べるよう、各メーカーの特徴を整理しつつ、それぞれが得意とする描写を紹介します。

初心者向けの安定した描き味:ステッドラー

ステッドラーの画像です

ステッドラーは世界的な定番ブランドで、硬度のブレが少なく、どの鉛筆を使っても安定した描き心地が得られるのが最大の強みです。

芯の粒子が細かく均一で、硬質なH系では「カリカリ」としたシャープな感触を持ち、B系で適度な柔らかさで、初心者でも扱いやすいバランスを保っています。

また入手性が高く、どの画材店でも手に入る点も魅力です。まずはステッドラーを基準として描き心地を理解し、そこから他のブランドへ比較の幅を広げていくと、描写の理解が深まるでしょう。

細密描写に強い上級ライン:ファーバーカステル・カランダッシュ

ファーバーカステル9000は、描き味がステッドラーと比較すると「若干しっとり」とした感じで、硬度の規格が安定しており、階調が揃っているため、濃淡の段階を細かく意識して描く鉛筆画中級者の人に適しているのです。

軽い筆圧でもトーンが、スケッチブックや紙にしっかり乗り、スケッチブックや紙の表面を傷つけにくい、柔らかい描き味が多くのアーティストに支持されています。

ファーバーカステルの画像です

一方、カランダッシュは、鉛筆一本ごとの重量バランスが優れており、手に吸い付くような安定感が特徴です。

カランダッシュの画像です

芯の密度が高く、濃いトーンでも粒状感が出にくいため、細密な陰影画法や滑らかなグラデーションを求める人に向いています。

日本ブランドの特徴:三菱ユニとトンボ

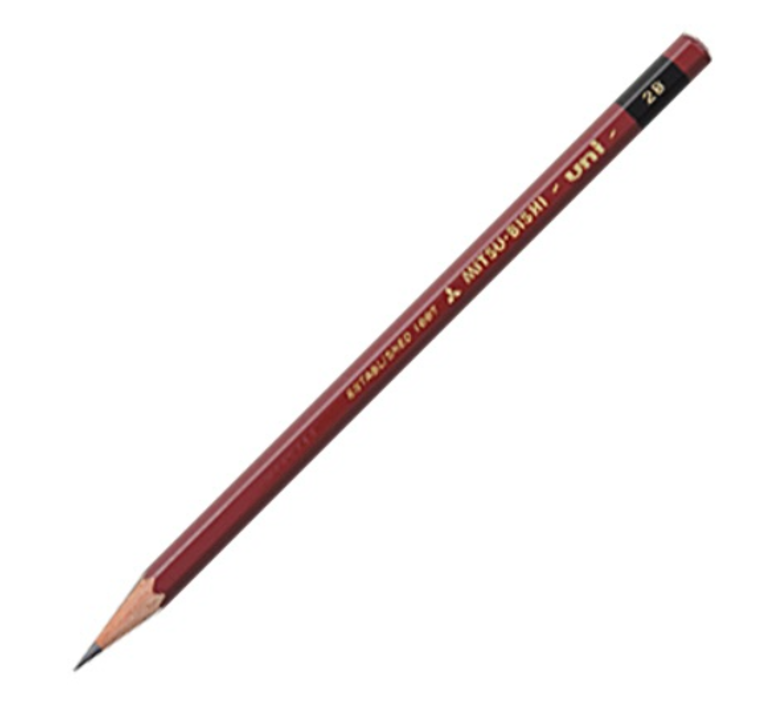

三菱ユニは芯が滑らかで、スケッチブックや紙への乗りが良く、柔らかいトーンを扱いやすいことが魅力です。とくに、B系の濃さの伸びがよく、立体感や柔らかい質感を出したい場面で活躍するのです。

筆者の私見では、ファーバーカステルよりもしっとりとしていて、扱いやすい印象です。^^

三菱ユニの画像です

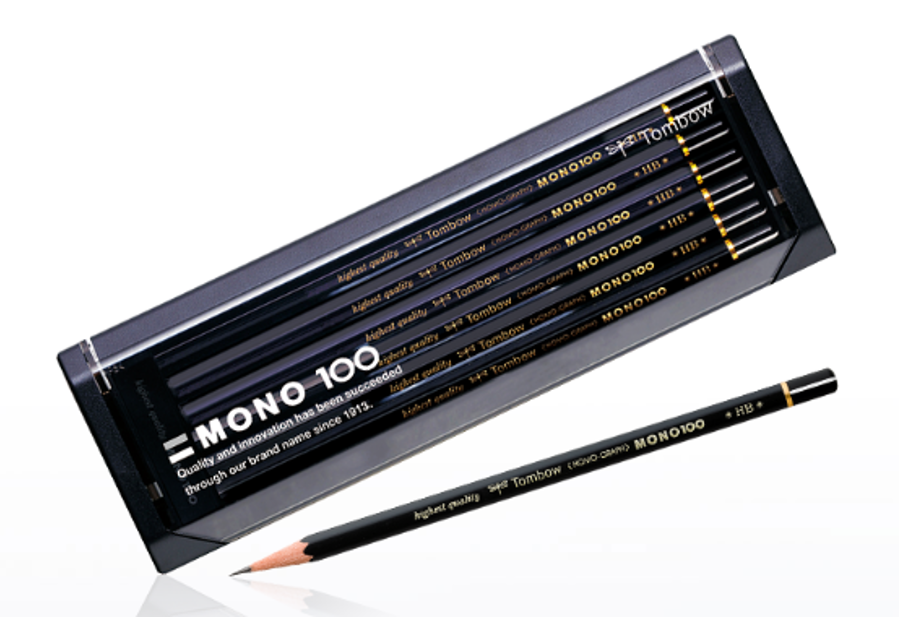

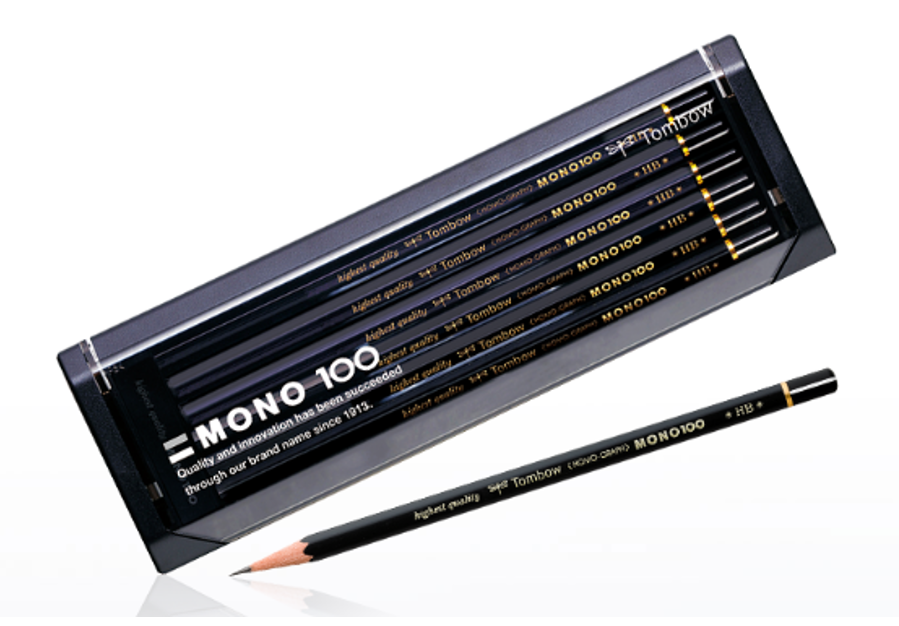

一方で、トンボモノ100は硬度のバリエーションが豊富で、とくに、H系の細密性に優れています。他のメーカーに比べてやや硬質な触感があり、細い線や正確な形を取る作業に向いています。

トンボの画像です

日本ブランドは品質が高く、硬度表記の正確さから練習段階でも迷いが少ないため、基礎固めに非常に向いています。

個性を体験するための比較方法

ブランドごとの違いを理解するには、同じ硬度で比較するのが最も効果的です。たとえば、ステッドラーの2Bと三菱ユニの2Bを並べて描くと、スケッチブックや紙への吸い付き方やトーンの密度の違いが一目でわかります。

また、ファーバーカステルのHBとトンボのHBを比べると、描いた線の粒状感やタッチの滑らかさが大きく違うため、好みに合ったブランドが自然と見えてくるのです。

鉛筆画中級者を目指す人は、自身の描き方や筆圧に合うブランドを探すプロセスそのものが技術の習熟につながるため、比較を楽しむ姿勢が上達の近道にもなります。

鉛筆ブランドには、それぞれ得意な描写があり、硬度だけでは判断できない奥深い違いがあるのです。

因みに、筆者の場合には、9H~7Bまではステッドラーを、また、HB~8Bもファーバーカステル、9Bはレクセル・カンバーランド、10Hと10Bは三菱ユニを使っています。^^

ステッドラーの安定性、ファーバーカステルやカランダッシュの細密性、日本ブランドの扱いやすさを理解し、自身の表現に合ったものを選ぶことで、作品の質は着実に向上していきます。

木材が変える描き心地:セダー材・リンデン材・赤松の特徴

鉛筆になる前の素材の写真です

鉛筆と聞くと、芯の硬さばかりが注目されがちですが、実は外側を構成する木材の違いが、描き心地に想像以上の影響を与えるのです。

鉛筆画中級者を目指す段階では、芯質の選択が進む一方で、木材が手に伝える感触や削りやすさ、さらには描線の安定性に関わることを実感するようになります。

とくに、セダー材・リンデン材・赤松の3種類は、現在の鉛筆で広く採用されている代表的な木材であり、それぞれに異なる長所があるのです。

本章では、その特徴を理解しながら、自身の制作スタイルに合った木材を選ぶ判断基準を整理していきます。

セダー材がもたらす均一性と香り

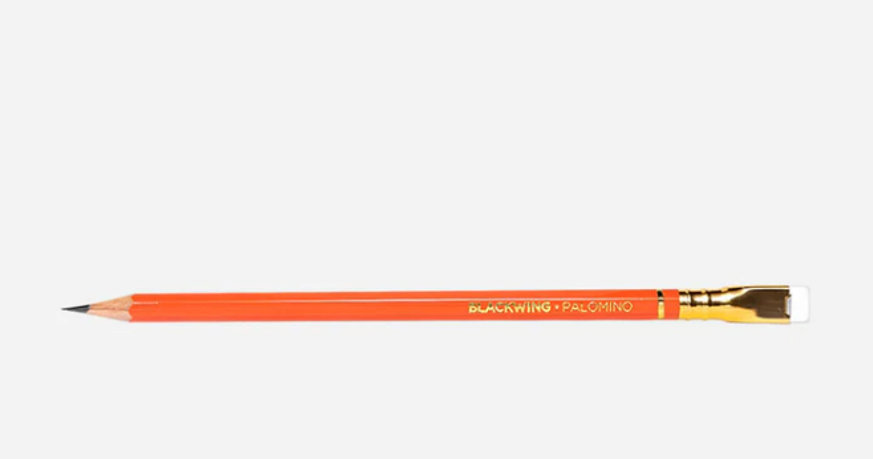

パロミロ ブラックウイングの画像です

Palomino Blackwing: パロミノ ブラックウイング シリーズは、アーティストやデザイナーに愛されている高品質な鉛筆で、セダー材が使用されています。

セダー材は、木目が細かく均一で、削った際の抵抗が少ないことが特徴です。芯を包む木部が崩れにくいため、鉛筆削りでもナイフでもスムーズに削ることができるのです。

トンボ monoの画像です

Tombow Mono: この日本製の鉛筆も、品質の高さで知られ、セダー材が使用されています。

これは、描線をコントロールしたい鉛筆画中級者にとって、大きな利点であり、とくに細密描写や精度の高い制作には、安定した感触をもたらしてくれます。

また、セダー材特有の香りにはリラックス効果があると言われ、制作時の集中力を助ける側面も見逃せません。

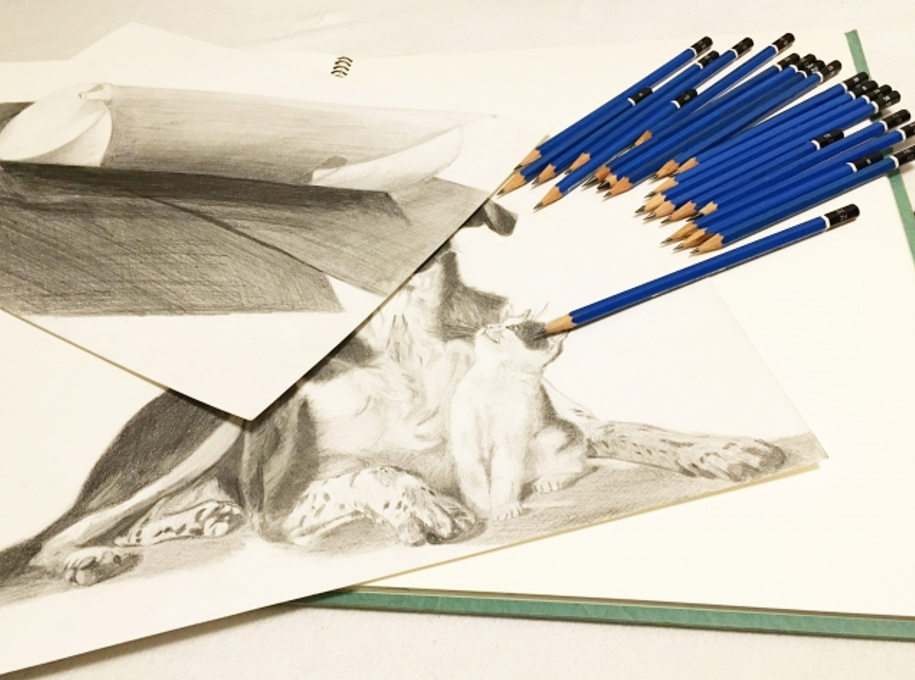

リンデン材の軽さと柔軟性

リンデン材は軽量で柔らかく、長時間の作業でも手が疲れにくい木材です。やや柔らかいため、筆圧によって微妙にたわむような感触があり、そのしなりが線の強弱に自然な抑揚を生み出すことがあります。

これにより、柔らかいトーンの表現を求める場面で扱いやすく、滑らかなスケッチやデッサンにも向いているのです。

ただし柔らかい分、削る際に木が崩れやすいという弱点もあるため、適切な鉛筆削りを選ぶ必要があります。

鉛筆画中級者の人が、描線の伸びや滑らかさを優先するならば、リンデン材の軽やかさは大きな味方になるでしょう。

ステッドラーやファーバーカステルなど、多くの高品質鉛筆で採用されていることからも、その信頼性の高さがうかがえます。

三菱ユニが採用する赤松の魅力

赤松は、適度な硬さと均一な木目を併せ持ち、芯をしっかりと支えてくれる強度が特徴です。三菱ユニやHi-Uniに使用される木材として知られ、削りやすさと描き心地の安定感を両立しています。

とくに、B系統の濃い硬度では、柔らかい芯をしっかり保持する木材が求められるため、赤松の強度は繊細な濃淡表現の再現に欠かせません。

赤松は、やや重さがありますが、その分手に持ったときの安定感が高く、筆圧の変化が線の質に素直に反映されます。

芯との相性が良いため、一定の筆圧で描きたい鉛筆画中級者の人には、信頼できる素材といえるのです。

用途に合わせた木材の選び方

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

木材の違いを理解したうえで、どの鉛筆を選ぶかは制作スタイルと目的によって変わります。細密描写や精度重視の制作が多い人は、均一性に優れたセダー材が適しています。

一方、柔らかい線の流れや軽快なデッサンやスケッチを重視するならば、リンデン材の軽さが描写を支えてくれるでしょう。

安定感を求め、筆圧を一定に保ちたい場合には、赤松が力を発揮します。鉛筆画中級者の人がそれぞれの材質を比較して、自身の描き心地に合う木材を見極めることで、作品づくりの効率と表現の幅が大きく向上します。

木材は、芯ほど注目されませんが、描写の安定性や集中力、さらには削りやすさにまで影響を及ぼす重要な要素なのです。

自身の、制作スタイルに合った木材を選ぶことで、より快適に、より高いクオリティーの作品の制作が可能になります。

鉛筆の保管・削り方・メンテナンスの基本

鉛筆画を続けていると、鉛筆そのもののコンディションが描き味に大きく影響することに気づきます。

どれだけ高品質な鉛筆を揃えていても、湿度の変化による木材の歪みや、削り方の不適切さで芯が欠けるなど、扱い方次第で性能を大きく損なうことがあるのです。

鉛筆画中級者を目指す段階では、鉛筆を最良の状態に保つための環境づくりやメンテナンスが、技術向上と同じくらい重要になります。

本章では、保管方法から削り方、さらに長持ちさせるための日常ケアまで、作品の質を安定させるために必要な基本を整理しましょう。

湿度・温度管理と保管のコツ

鉛筆は、木材を使用しているため、湿度の変化に敏感です。湿度が高いと木が膨張し、逆に乾燥が続くと収縮して芯との密着度が下がり、描き味にばらつきが生じます。

そこで、直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くは避け、年間を通して安定した環境で保管することが大切です。

立てて収納する場合には、芯に負荷がかからないよう注意し、横に並べるときは柔らかい布を敷いて衝撃を吸収させると安心できます。次の画像を参照してください。

筆者の描画道具入れの画像です

鉛筆画中級者の人は、保管環境が作品の質を左右することを理解して、制作スペースの整備を習慣化することが求められるのです。

削り方で変わる線の質と描写

鉛筆の削り方は、鉛筆の性能を最大限に発揮させる重要な工程です。そして、鉛筆削りは手軽に削れますが、B系統の鉛筆では芯が折れやすいので注意が必要です。

逆に、ナイフで削る場合には、芯の露出量を調整しやすく、長めに削ったり、短めにするなどの調整が可能になります。

ただし、ナイフに慣れていない場合は、木部を削りすぎたりすることもあるため、薄く削っていく意識が必要です。

鉛筆画中級者の人は、描きたい線に応じて削り方を変えることで、より繊細な表現が可能になります。

ケース・ホルダーの選び方

鉛筆を長く使うためには、持ち運びや保管中の衝撃を抑えるケース選びも欠かせません。芯が折れやすい柔らかい鉛筆は、ホルダーへ収めることで耐久性が格段に向上します。

次の画像の、筆者の描画道具入れに使っている収納ケースは、100円ショップで販売している「書類入れ」にバンダナを敷いて使っています。^^

そして、短くなった鉛筆でも、「鉛筆延長ホルダー」にセットすることで、2~3cmまで使い切ることができて、描き味の安定にもつながるのです。

筆者の使っている鉛筆延長ホルダーです

また、複数の硬度を使い分ける鉛筆画中級者の人には、硬度別にまとめて収納できるケースを使用すると作業がスムーズになります。軽くて丈夫なケースを選べば、屋外スケッチでも安心して扱えます。

長く使うための日常ケア

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆は、使用するうちに手の油分や汚れが付着して、木材部分や芯に悪影響を与えることがあります。制作前に手を清潔にしておくことや、使用後に鉛筆を柔らかい布で拭くなどの小さな習慣が、描写の安定に直結します。

また、芯先が丸くなった状態で描き続けると、無駄な筆圧がかかり、スケッチブックや紙を傷めるため、適度に削り直すことも重要です。

定期的に鉛筆の状態を確認することで、制作環境を常に最良に保つことができます。

鉛筆のメンテナンスは、作品の質を維持するための土台であり、何気ない日常のケアが描写の美しさに直結するのです。

適切な保管と削り方、そして丁寧な扱いを心がけることで、鉛筆の性能を長く引き出すことができます。

初心者の人が陥りがちな鉛筆選びの誤りと適切な判断基準

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンを始めたばかりの人がよくつまずくのは、鉛筆選びに関する誤解や思い込みです。

鉛筆自体の、魅力的なデザインや価格に惑わされたり、硬さの違いを充分に理解しないまま購入してしまうと、描きにくさを感じて挫折につながることもあります。

鉛筆画中級者を目指す段階では、こうした初心者の人特有の誤りを避け、自身の描きやすさを基準に判断する習慣が重要になるのです。

本章では、陥りがちな具体的な誤解と、失敗しないための判断基準を整理していきます。

価格やブランドだけで選んでしまう

-1.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

初心者の人に多いのが、「高い鉛筆=良い鉛筆」という単純な判断です。

確かに、価格が高いモデルは、品質も高い場合が多いのですが、描く人の筆圧やタッチとの相性が悪ければ、その性能を活かすことはできません。

また、特定のブランドが優れているという情報に影響され、実際に試さずに揃えてしまうケースもよく見られます。

鉛筆画中級者を目指す段階では、価格やブランドではなく、自身の描き方に合うかどうかを基準に判断する意識が重要です。

一つの硬さに偏ってしまう問題

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

同じ硬さばかりを使い続けるのも、初心者の人がしがちな誤りです。

たとえば、HBだけで描こうとすると、淡い陰影は表現できても濃いトーンが作れず、作品全体が平坦に見えてしまいます。逆に濃いB系だけを使うと、細かい線が安定しにくく輪郭がぼやけてしまいます。

鉛筆画中級者の人は、複数の硬度を組み合わせることで、作品の表情が大きく変わることを理解して、2Hから4B程度までの幅を揃えておくことで表現の自由度が広がるのです。

見た目やデザインに左右される

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の見た目や、塗装の美しさに惹かれて選ぶのも、初心者の人に多い傾向です。もちろん見た目の好みも大切ですが、デザインが描写の性能を決めるわけではありません。

とくに、鉛筆画中級者になると、描線の密度、芯の滑らかさ、筆圧への反応といった要素が作品の仕上がりを左右するため、外見よりも描き心地を優先する必要があります。

店頭で試し描きできる場合は、積極的に確認し、自身のタッチに合うかどうかを基準に選ぶことが大切です。

失敗しないための判断ステップ

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆選びで迷ったときは、まず自身の筆圧を把握することが第一歩です。筆圧が強い人はH系の硬い芯が安定し、反対に筆圧が弱い場合はB系の柔らかい芯のほうが自然な線が出やすくなります。

次に、普段描きたい表現を具体的に思い浮かべ、輪郭線が多いのか、柔らかい陰影を重視するのかといった目的に沿って硬度を決めましょう。

そのうえで、ステッドラーや三菱ユニなど基本的なブランドから試し、少しずつ好みを広げていくと失敗がありません。

鉛筆画中級者の人は、この判断ステップを繰り返すことで、自身に最適な鉛筆が自然と見えてきます。

初心者の人が陥りやすい誤りの多くは、情報よりも「自身の描き方や目的」を理解しないまま選んでしまうことにあるのです。

価格や見た目に惑わされず、硬さの幅を適切に揃え、試し描きによって描き心地を確認することで、自身に合った鉛筆を確実に選べるようになれます。

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンの制作において、鉛筆の選び方は作品の仕上がりを左右する、重要な要素です。

芯の硬さ、ブランドごとの描き味、さらには木材の特性まで、鉛筆には多くの要素が関わっていますが、最初からすべてを揃える必要はありません。

この記事では、それぞれの要素がどのように描写へ影響するのかを整理し、初心者の人が迷わずに、最初の一本を選べるように導くことを目的としました。

とくに、鉛筆画中級者を目指す段階では、自身の筆圧や描写スタイルに合った硬さや描き味を把握しておくことが、表現を豊かにする基礎となります。

まず、鉛筆の硬度は、作品の方向性を決める基本的な要素であり、細かい線が得意なH系、万能性のあるHB、濃淡表現に優れたB系にはそれぞれ役割があるのです。

これらを適切に組み合わせることで、輪郭線から柔らかな影まで、多様な表現を一通りカバーすることができます。

また、ブランドごとの特徴は確かに存在しますが、最初のうちは高価なセットを揃える必要はありません。重要なのは、描き続けながら、自身がどの硬度を最も使いやすいと感じるかを知ることです。

木材による描き味の差も確かに存在しますが、これは細かな比較を行う段階になってから自然に体感できます。

初心者のうちは、この部分に必要以上の注意を払うよりも、安定して扱いやすい一本を選び、描き慣れることが上達への近道になるのです。

その意味で、記事中でも触れたように、ステッドラーの2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本セットは、初期の制作において最も実用的であり、これだけで当面のあらゆるモチーフに対応できます。

入手しやすく品質も安定しているため、初心者の人が無駄な出費を避けつつ、技術を磨くうえで最適な選択と言えるでしょう。

鉛筆選びで迷わないためには、情報を追いすぎるよりも、自身が心地よく扱える鉛筆を見つけることが最も重要です。そのための基本ポイントを簡潔に整理すると次のようになります。

- 硬度は、2Hから4Bの範囲を揃えれば、ほぼすべての表現をカバーできる。

- 初期費用を抑えるならば、ステッドラーの7本セットが最適。

- ブランドや価格よりも、筆圧や描写スタイルとの相性が最優先。

- 木材の違いは、後から自然に理解できるので最初は気にしなくてよい。

- 描きながら、硬度や描き味の好き嫌いが明確になっていく。

最初から、完璧な鉛筆を選ぼうとする必要はありません。むしろ、描き続ける中で自身の手に合った硬度やブランドが自然と分かってくるものです。

この記事の内容を参考に、まずは適切な7本を揃え、迷わず制作に取り組む習慣をつくってください。その経験こそが、あなた自身の表現力を大きく育てる土台になるでしょう。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

Hの繊細さ、HBの汎用性、Bの柔らかさを理解し、用途に応じて適切に使い分けることで、表現の幅は着実に広がっていくでしょう。