こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

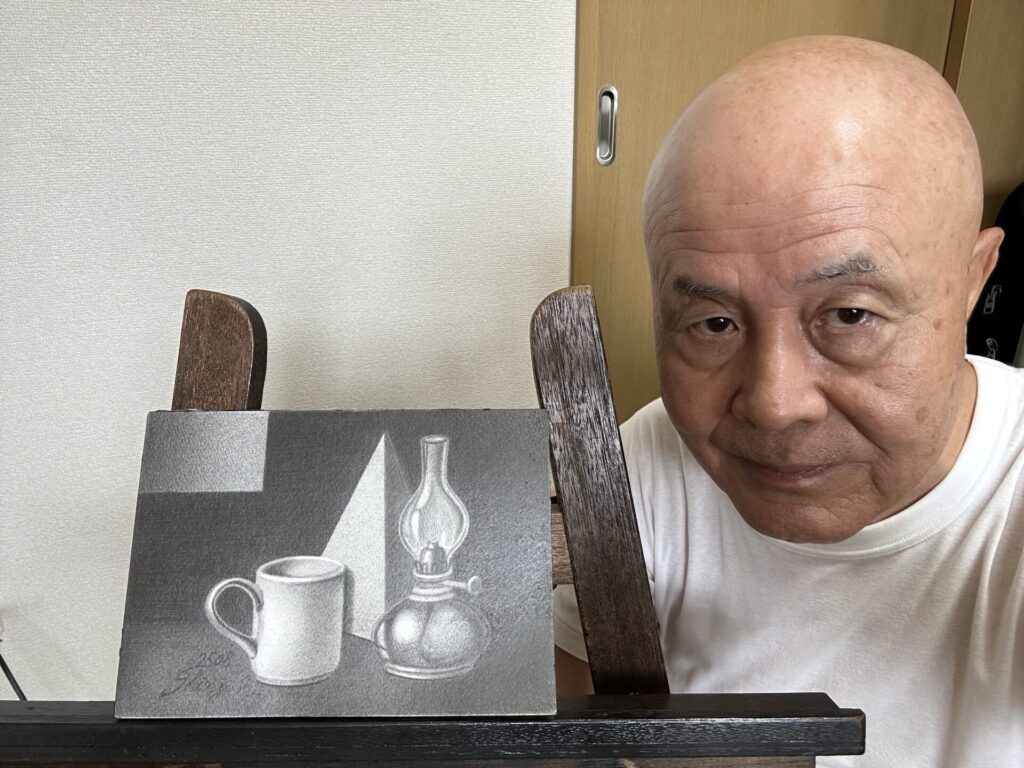

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画やデッサンで、自然の静けさと奥行きを描く方法を解説します。光と影、質感、構図を活かしたデッサン技法で、観てくださる人の心に残る風景画の表現を目指します。

鉛筆画やデッサンで自然の風景を描くときに、最も難しいのは「奥行き」と「静けさ」をどう表現するかという点ではないでしょうか。

写実的な描写だけでなく、光と影のバランス、遠近の強弱、質感の違いを意識することで、画面全体に深みと空気感が生まれます。

この記事では、風景の中に潜む穏やかな静寂や自然の息づかいを、鉛筆だけでどう描き出すかを解説しましょう。

中級者以上の鉛筆画家が、作品に情感と構成力を加えるための、実践的なデッサン技法をご紹介します。

それでは、早速見ていきましょう!

静けさを感じさせる鉛筆画の構成とは

自然の静けさを鉛筆画で表現するには、単に風景を写すだけではなく、画面全体の「呼吸」を整えることが重要になります。

画面の中で、観てくださる人の視線が動きすぎても止まりすぎても、落ち着きや安定感は失われます。静けさとは、線やトーン、配置のバランスの中から自然に生まれるものです。

本章では、構成の段階でどこに視線を導き、どこで留めるかを意識的に設計する必要がある点について解説しましょう。

尚、ここで重要な点について触れておきます。あなたが制作画面上で一番強調したい部分を明確にしておくひつようがあります。

そして、その部分を構図を使い整えて、一番強調したい部分に「細かい柄や模様」があった場合には、細密描写しましょう。それが理想的です。

しかし、あなたが一番強調したい部分を主題とするはずなので、それ以外の部分へは「意図的に手を抜いて」描写しましょう。そうすることによって、観てくださる人の視線をあなたの強調したい主題へ導けます。

我々人間の目は、「細かい柄や模様」に注意を奪われる習性があるのです。そこをよく理解したうえで、制作することが重要なのです。^^

脇役などを目立たせることにつながる、これらの細密描写をしてしまうと「何が言いたいのか分からない」作品と言われてしまうことがあります。注意しましょう。^^

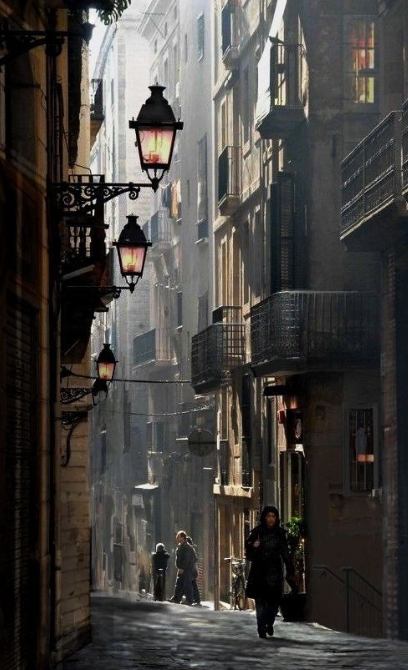

たとえば、次の作品の一番見せたいところは、カーブした上り坂を登り切ったところです。

しかし、その手前左側にある樹木の「繫り具合」を細密に描いてしまっていたとしたら、観てくださる人の視線は、そこへ導かれてしまいます。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

静けさを描くための画面設計

静けさを感じる構図(※)の第一歩は、余白の扱い方とモチーフの配置にあります。画面全体に要素を詰め込みすぎると、観てくださる人の視線が常に動き続け、落ち着きが失われるのです。

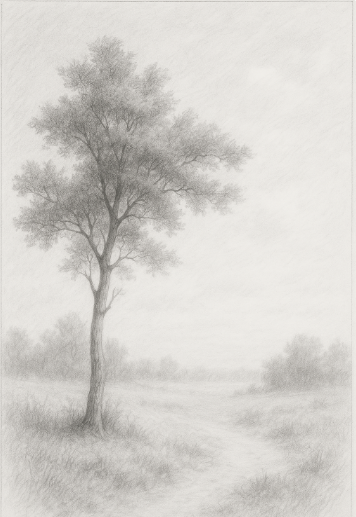

たとえば、中央を避けた3分割構図を用いて、主題(主役や準主役、以下主題)を右または左寄りに配置すると、視線の流れに「間」が生まれ、空気がゆるやかに漂うような印象を与えられます。次の画像を参照してください。

-220608-1.png)

3分割構図を扱う際には、上の画像の⑧を地平線にすると「空の広がり」を描けますし、⑦を地平線に据えると「大地の広がり」を表現できます。

また、FFIJの交点などに、あなたの制作する主題の中心を据えると、画面上の安定が良い作品に仕上げられます。

また、対角線の①や②も活用して、奥行きを表現するなどの工夫もおこなうことで、作品の充実度が増します。次の作品は、黄金分割の構図分割基本線をベースに使っていますが、対角線の使い方を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

対角線の使い方を細かく説明すると、主役(画面中央右の植物の芽)やその斜め左下の準主役は対角線上に乗っています。2つのモチーフについている水滴をたどってください。左下角から右上の角までつながっています。

一方、画面左上の角から、右下の角を結ぶ対角線では、左上の草の先端→枯葉の虫食い→主役の地面に近い水滴→タバコの折れ曲がった角→右下の地面部分となっているのです。

これらの工夫で、制作画面上に、左右からの対角線の「導線暗示」ができることになります。

そして、主題の周囲には空白を残し、自然な余韻を演出することが静寂の第一条件です。

我々人間の視覚感覚は、無意識のうちにこれらの画面上のバランスも見ていて、見ている画面全体のトータルな「印象」を判断しています。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

視線をとどめるポイントの配置

画面に静けさを保つためには、視線をどこにとどめられるかを意図することも重要です。

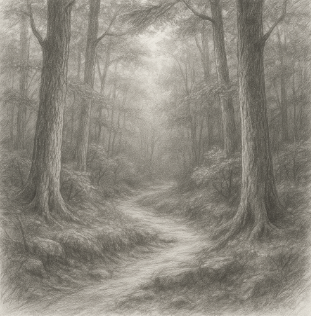

たとえば、山や樹木など、垂直線を持つモチーフを画面の奥や側面に置くと、自然に視線がとどまります。この「とどめ」の位置が定まると、風景全体の落ち着きが生まれます。次の画像を参照してください。

とくに、水辺の風景などでは、水平線の位置を高めに設定し、上方の空間に光を残すことで、柔らかい静寂が漂う構図をつくれます。

余白と間の使い方で生まれる静寂

鉛筆画やデッサンで静けさを描くうえで、余白は「描かない部分の力」として働き、スケッチブックや紙の白さをあえて残すことで、空気の透明感や静止した時間を表現できます。

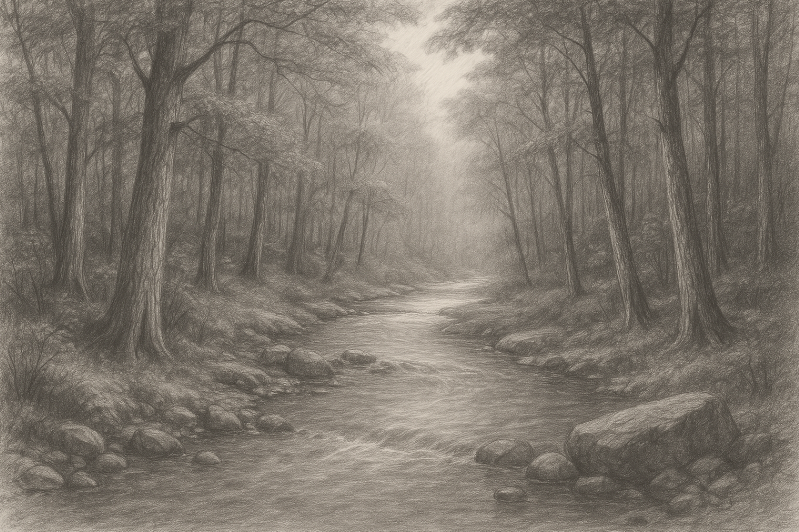

とくに、水面や霧、遠景の空気層を描く際には、トーンを控えめにし、白を残す選択が効果的です。次の画像も参照してください。

描かない勇気が、観てくださる人の想像力を刺激し、作品に深みと余裕をもたらすのです。

描き込みすぎない勇気が作品を整える

静けさを感じさせる画面では、すべてを細密に描き込むことは、かえって逆効果になることがあるのです。

観てくださる人が呼吸できる余地を残すために、主役以外の要素はあえて「手を抜く」ことが必要です。背景の木々や雲などは、軽い線や柔らかいトーンでまとめ、主題との対比で静寂を強調します。

描き込みを抑えた部分があるからこそ、主役の存在が際立ち、画面全体に静けさと品格が宿るのです。

このように、静けさを生み出す構成とは、何を描くかよりも「どこまで描かないか」の判断にあります。

余白、とどめ、視線の動き、描き込みの加減という四つの軸を意識的に整えることで、観てくださる人が自然と呼吸できる画面が生まれるのです。

自然の奥行きを作り出す遠近法の応用

風景の奥行きを鉛筆画で表現するには、単なる遠近法の知識ではなく、「空気の層」を意識した描写が求められます。

自然の風景には、手前・中間・奥という3段階の距離感が存在し、それぞれが異なる明度・密度・線の強さで成り立っているのです。

奥行きを感じさせる画面は、線の勢い、トーンの重なり、形の単純化と省略のバランスによって作られます。

尚、次の作品では、道路の突き当り部分を√2の位置に据えています。つまり、画面の縦の寸法に対して、÷1.414で得られた寸法の地点に据えているということです。構図はこんな風にも使えます。^^

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

本章では、空気遠近法を中心に、自然の深みを伝えるための実践的な構成法を掘り下げてみましょう。

空気遠近法の基本を理解する

空気遠近法とは、距離による空気の厚みをトーンで表現する方法です。

遠くの物体は、空気の層によって光が散乱し、コントラスト(明暗差や対比)が弱まり、やや青みがかった明るい印象になります。鉛筆画の場合には、この原理をグレーの濃淡で再現します。

近景は、線の密度と圧力を高め、エッジ(縁)を強調することで、距離感を際立たせることができます。反対に遠景では、線を少なく、トーンを薄くして、空気を含んだ柔らかい表情に仕上げるのです。

トーンのコントラストによる奥行きの演出

奥行きを明確にするには、画面全体のトーンの設計が欠かせません。

近景から中景、遠景に向かうにつれ、明暗差を段階的に弱めることで自然な深みが生まれます。特に中間トーンの使い方が鍵です。

極端な明暗ではなく、淡い中間域を挟むことで、空気の流れや温度を表現できます。

トーンの変化を直線的にではなく、ゆるやかなグラデーション(階調)として設計することで、風景全体が呼吸しているような印象を与えられるのです。

尚、次の作品では、「画面深度」を深めるために、近景を「薄暗く」、中景は「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、劇的な印象を構成しています。あなたの作品でも試してみてください。^^

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

形の単純化と構図上の重なりを活かす

風景の中では、建物、木や山などの形が複雑に重なり合います。

しかし、すべてをそのまま描くと奥行きは失われます。遠景は形を単純化し、シルエットで処理するくらいがちょうどよいのです。

たとえば、山脈を描く際は、最も遠い稜線を明るくぼかし、中間の山をやや濃く、手前の斜面をしっかりと描くことで、自然な重なりが生まれます。

この「重なり」は遠近感を支える大切な構成要素であり、視線を奥へと導く力を持っているのです。

近景・中景・遠景のバランス調整法

鉛筆画やデッサンの中で、奥行きを正確に感じさせるためには、3層のバランスを意識する必要があります。近景は力強く、中景は穏やかに、遠景は軽く。

たとえば、手前の影や草の流れを斜め方向に走らせると、遠近感がより自然になるのです。

さらに、森林風景では、手前の樹木に細密な描写を加え、中間層にトーンの変化を持たせ、奥の木々を柔らかくぼかすと、画面に立体的な構造が生まれます。

これにより、観てくださる人の視線が手前から奥へと吸い込まれていくような空間表現が可能になるのです。先ほどの、「画面深度を高める方法」とは少し違っていますが、これらの手法が基本です。

遠近法の応用とは、単なる技術的処理ではなく、「距離の詩的表現」と言ってもよいでしょう。奥行きとは空気の密度であり、光の減衰であり、時間の流れを示すものでもあります。

近景・中景・遠景の明暗差と、線の密度を意識的に設計することで、平面に深さと静けさを宿すことができるのです。

鉛筆画やデッサンにおける、奥行きの表現とは、観てくださる人の感覚を風景の中へ誘い込むための、最も繊細で美しい仕掛けでもあります。

光と影が導く風景の静けさの描写法

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

光と影の扱いは、鉛筆画やデッサンで風景に静けさを与える最も繊細な要素です。自然の中で、私たちが「静寂」を感じる瞬間の多くは、強いコントラスト(明暗差や対比)よりも、柔らかな明暗の調和にあるのです。

光と影の関係を理解し、意識的に操作することで、画面の空気感や時間の流れを表現できます。

本章では、単なる明暗の違いではなく、そこに宿る温度・湿度・静止感を描くことが、本当の意味での「静けさの描写」と言える点について解説しましょう。

光源の方向で変わる画面の印象

光源の位置と角度を定めることは、作品全体の印象を決定づけます。たとえば、左上からの光は安定感を、右上からの光は緊張感を与えます。

真横や逆光は、より劇的な雰囲気を生み出す一方で、静けさの表現にはやや不向きです。穏やかな光を求める場合は、斜め上方からの自然光を想定し、影の方向を統一することが重要です。

複数の光源を想定すると、影が混乱し、静けさが失われてしまいます。光源の整理こそが、静寂の第一歩といえます。

反射光とハーフトーンの役割

鉛筆画では、光の強弱を単純な白と黒で表すのではなく、その中間のハーフトーンが重要です。ハーフトーンを丁寧に設計することで、影の硬さがやわらぎ、柔らかい空気の層を生み出せるのです。

また、反射光を意識的に取り入れることで、暗い部分にも微細な明るさを添えることができます。

たとえば、建物の壁や岩の陰の一部に、わずかな反射光を加えると、影がリアルな存在感を放ちます。これが静けさを伴うリアリティーを生む大きな要因です。次の作品の中の反射光を参照してください。

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

影を通して伝える情緒表現

影は単なる暗部ではなく、感情を表す重要な要素です。日常の中でも、午後の柔らかな影や夕暮れの長い影に、私たちは安らぎや郷愁を感じるのです。

風景の中における影も同様で、その形や濃度によって情緒が変化します。静けさを描く場合は、影のエッジ(縁)をややぼかし、トーンの差を控えめにします。

これにより、画面全体に落ち着いた印象が広がります。逆に影の輪郭を強くすると、緊張感が高まり、静けさが失われます。影の形の「丸み」や「柔らかさ」が情感を左右するのです。

あなたの自宅の、窓から入って来る光の縁を確認してみてください。部屋の中へ進むにしたがって、光りの縁は少しづつぼやけていきます。これらの現象を作品に導入しましょう。リアルアが増します。^^

コントラストの緩急で静寂を構築する

コントラストは、画面のリズムを作る要素です。全体が均一な明度では平坦になり、極端な明暗差では刺激が強すぎます。

そこで、静けさを表現するためには、部分的にコントラスト(明暗差や対比)を弱め、トーンの緩急でリズムを作ることが効果的です。次の作品も参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

とくに、近景の主役部分で明暗差をやや強め、中景では中間トーンを多く使うと、奥行きと静けさが共存します。光と影の呼吸が整うと、風景全体が穏やかに沈黙をたたえるような印象になります。

光と影は、風景の感情を支える見えない旋律のような存在です。光源の方向を整理し、ハーフトーンや反射光を巧みに活かし、影を通して感情を伝えましょう。

これらを統合することで、画面には時間の流れが生まれ、静かな世界が息づきます。

鉛筆画やデッサンで描く静けさは、光を描くのではなく「光に触れた空気」を描くことによって、観てくださる人の心に残る、風景表現の核心があるのです。

質感の描き分けで自然の息づかいを表現する

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

自然の風景を描くうえで、質感の描き分けは単なる技術ではなく、作品に生命を吹き込む行為です。

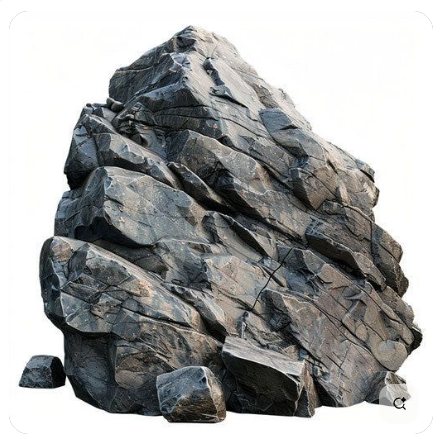

鉛筆画やデッサンでは、スケッチブックや紙の上に線とトーンしか存在しませんが、それらを組み合わせることで「木のざらつき」「水の透明感」「岩の硬さ」「空気の柔らかさ」といった多様な感触を表現できます。

質感の変化は、画面に静けさと躍動のバランスを生み出し、観てくださる人に自然の息づかいを感じさせるのです。

本章では、それぞれの素材が持つ個性をどう描き分けるかを整理します。

樹木・水面・岩肌のタッチを対比させる

樹木、水、岩。この3つは風景を構成する代表的な要素です。樹木は、幹の流れを活かした縦の線と、葉の動きを表す短い線を組み合わせて描きます。陰の部分では、細かいハッチング(※)を重ねることで深みを出します。

水面は、横方向の流れを意識し、トーンの変化を滑らかに。波紋を描く際は、線の強弱をつけて動きを暗示しましょう。

岩肌は反対に、硬いエッジと不規則な線を用いて質感を際立たせます。これらを画面内で対比させることで、素材ごとの存在感が際立ちます。

※ ハッチングとは、一定方向の線を重ねてトーンを得る方法です。

硬さ・柔らかさの差で空気感を演出する

風景の中で異なる質感を描く際には、「硬さと柔らかさ」の対比を意識することが重要です。

たとえば、岩や木の幹を硬質に描いたあと、その周囲にある草や雲を柔らかく表現すると、空気の流れが生まれます。

鉛筆の角度を変え、寝かせ気味にしてトーンを重ねることで、柔らかい素材を自然に再現することもできるのです。

この「硬と軟」のリズムを作ることが、画面全体の呼吸を整える鍵となります。すべてを同じ描き方で仕上げてしまうと、静けさが単調さに変わってしまいます。

線の方向と圧力で質感を作り分ける

鉛筆画やデッサンでは、筆圧と線の方向が質感を決定づけます。木の幹を描くときは縦方向の筆圧の変化で年輪を表し、水の流れでは水平線を軽く揺らすように動かします。

岩や土では、斜めの線や交差線を組み合わせて硬質な印象を与えます。筆圧を強めすぎず、軽く押し当てるように描くと、柔らかい陰影が得られるのです。

線の圧力をコントロールする練習を積むことで、ひとつの鉛筆だけでも多様な素材の手触りを表現できるようになります。

光沢とマット(艶消し)の表現が生むリアリティー

自然の中には、光を反射する素材と吸収する素材が混在しています。たとえば、水面や濡れた岩は光沢を持ち、乾いた木や土はマット(艶消し)な質感を示します。

光沢を表現する際には、周囲よりも明るい部分を小さく残し、境界線をややぼかすとリアルな反射光になるのです。

マットな部分では、トーンの幅を狭めて、縦横斜めの4通りの線によるクロスハッチングを使って、滑らかな質感を維持します。

そして、描きにくい方向の線があった場合には、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば無理なく描けるのです。

また、両者を同じ画面内に配置することで、自然の光環境が再現され、風景全体に息づかいが生まれます。

質感を描き分けることは、素材そのものを描く行為であると同時に、時間と空気を描く行為でもあります。線の方向、筆圧、光沢とマットの対比、そして硬さと柔らかさのバランス。

これらを総合的に意識することで、作品の中に自然の「気配」が宿ります。

静けさをもった風景とは、音を消した世界ではなく、わずかな風や光の揺らぎを感じ取れる世界であり、その繊細な変化を鉛筆で写し取ることこそが、鉛筆画やデッサンの真の表現力なのです。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

心に残る風景を生むための構成とまとめ

国画会展 会友賞 誕生2002-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

心に残る風景とは、単に写実的であることや技術が高いことではなく、「観てくださる人の記憶や感情に触れる画面構成」を持つ作品のことです。

鉛筆画やデッサンでは、色彩に頼らない分だけ、構図・トーン・余白の設計によって心象を表現する必要があります。

画面全体の設計を通して、主役と脇役の関係を整理し、静けさと奥行きを一体化させることで、印象に残る風景が完成するのです。

本章では、構図的な観点から感情を伝える風景の作り方を整理していきます。

主役と脇役の明確な距離感

まず意識すべきは、主役と脇役の距離感です。風景の中では、すべての要素を同じ強さで描くと印象がぼやけてしまいます。

たとえば、一番見せたい部分(主役)には濃淡と細密描写を施し、周囲の脇役モチーフはやや省略気味に描くと、自然な視線誘導が生まれるのです。

この「描き分けの差」こそが画面に呼吸を与え、観てくださる人の心に静かに残る印象を作り出します。主役を決めることは、構図の中心に意志を持たせる行為でもあります。

観てくださる人の視線を導く流れの設計

視線の動きを設計することは、画面に物語を作ることと等しいのです。

静けさを感じさせる作品では、急な視線移動よりも、緩やかなS字や対角線の流れを意識すると自然な安定感が生まれます。

道や川、樹木の配置を通して視線を奥へと導くことで、風景の中に「時間」が生まれるのです。次の作品を参照してください。S字構図です。

橋に続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

構図の中に、意図的なリズムを設けることで、観てくださる人は作品の中をゆっくりと散歩するように感じ、静けさが心地よい余韻へと変わっていきます。

静けさと奥行きを共存させる構図の最終調整

静けさと奥行きを両立させるためには、トーンの強弱と余白の配置を最終段階で微調整する必要があります。

たとえば、主役に近い部分のコントラスト(明暗差や対比)をわずかに高め、遠景のトーンを柔らかく(淡く)すると、画面全体が自然に安定するのです。

描き込みすぎた部分を、練り消しゴムで軽く整えるだけでも、空気の層が整い、静けさがよみがえります。

この「整える」という作業は、削るのではなく、画面の呼吸を整える感覚です。完成直前こそ、最も慎重に静寂を調律すべき段階といえるでしょう。

尚、濃いめのトーンを施してしまったところの度合いを下げる方法としましては、練り消しゴムを練って「小さなしゃもじ」のような形状にして、トーンの表面を優しくなぞることで、調整できます。

仕上げのトーンの統一で一体感を完成させる

全体の仕上げでは、トーンを統一することで、作品全体の印象がまとまります。

部分ごとに描き進めると、トーンがバラつきやすくなりますが、ハイライトの設定をしているところを除いて、最後に薄い鉛筆で全体をなでるように整えると、光の方向と空気感が一致するのです。

この最終調整により、主役・脇役・背景や遠景が一体となり、静けさと奥行きが自然に調和します。トーンの統一は、画面を「整える」ための静かな儀式でもあり、描き手の感情を穏やかに閉じ込める工程にもなります。

心に残る鉛筆画やデッサンとは、描く側の意図が、観てくださる人の心に届く作品です。主役と脇役の距離を明確にし、視線の流れを設計し、静けさと奥行きを共存させたうえでトーンを統一する。

これらを意識的に組み合わせることで、風景は単なる描写を超え、感情を宿した表現へと昇華します。

風景を描くとは、自然を写すことではなく、心に残る一瞬の静寂を形にすること。その感覚こそが、鉛筆画やデッサンを描く場合において、最も大切にすべき「構成力の核心」なのです。

練習課題

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。早速試してみてください。

静けさを感じる構図設計練習

目的: 画面の「呼吸」を整え、余白と主題の関係を意識した構図を習得する。

内容:

・A4サイズの用紙に、中央を避けた3分割構図を意識して主題(一本の樹など)を配置する。

・周囲には、静寂を演出するための空間(余白)を残し、脇役モチーフは明暗差を控えめに。

・主題を描く際には、手前のトーンはやや強く、遠景を淡く描いて空気層を意識する。

ポイント:

全体のバランスよりも「どこに視線をとどめるか」を重視。静けさを支えるのは描写量ではなく、空間の設計です。

参考画像です

奥行きを生み出す遠近法とトーンの段階練習

目的: 風景の深さを自然に感じさせるための、近景・中景・遠景のトーンのコントロールを体得する。

内容:

・3つのブロックを横並びに描き、それぞれを近景(濃い影)、中景(中間トーン)、遠景(淡い灰)で表現。

・近景では筆圧を強くして、中景はやや密度を高め、遠景は線を少なく描写密度を上げる。

・3層が自然に溶け合うように、グラデーションをつなげて空気遠近法を再現する。

ポイント:

奥行きは線ではなく、トーンの重なりで作る。遠景の「薄さ」を恐れず、空気感を描く感覚をつかみましょう。

参考画像です

光と影のバランスで静寂を描く風景デッサン

目的: 光源の方向と影の柔らかさを統一し、穏やかな空気を感じさせる画面を作る。

内容:

・簡単な風景(道・樹・雲など)を描き、光源を左上からに固定する。

・影の境界をぼかし、ハーフトーンを重ねて、光がゆっくりと溶けるような描写を行う。

・反射光を一部に加えて、暗部の中にも明るさを残し、硬すぎないトーンを維持する。

ポイント:

強い明暗ではなく、静かに移り変わるトーンの流れを描くことで、光の「静けさ」を表現します。

参考画像です

まとめ:静けさと奥行きを融合させた風景の鉛筆画やデッサンの完成へ

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンで、自然の風景を描くときには、単にモチーフを描写するだけでは、「静けさ」や「奥行き」は生まれません。

スケッチブックや紙の上に、空気感と時間を描くためには、構図・トーン・線の方向・描き込み量などを意識的に設計する必要があります。

今回の課題では、「静けさを構成で生む力」と「奥行きをトーンで作る感覚」、そして「光と影の柔らかな均衡」を実践的に学びました。

それらを整理しながら、自然の中に潜む「息づかい」を、制作画面上で再現する力を育てていきましょう。

まず、大切なのは、構図の段階で「描きすぎない勇気」を持つことです。余白を恐れず、視線をとどめる位置を明確にし、主題のまわりに静けさを漂わせることで、観てくださる人の心に落ち着きを与えられるのです。

次に、遠近法の応用によって、風景全体に奥行きを与えます。近景を濃く、中景を中間トーンで、遠景を淡く構成することで、空気の層が自然に現れます。

線の密度と筆圧の変化を活用し、空気遠近法を意識して、グラデーション(階調)を調整することがポイントです。

さらに、光と影のバランスは「画面の呼吸」を整える役割を担います。光源の方向を一定に保ち、ハーフトーンや反射光を積極的に取り入れることで、静寂を感じる穏やかな風景が生まれます。

影を強く描くのではなく、トーンの中に柔らかい境界を残すことで、時間の流れと空気の温度を感じさせることができるのです。

そして、質感の描き分けを通じて、木・水・岩・空など、自然の多様性を「静かな変化」として表現します。硬さと柔らかさ、光沢とマット(艶消し)、線の方向や筆圧の違いが自然の息づかいを支えます。

最後に、これらをすべて統合するために、画面全体のトーンを調整します。主役と脇役の距離感を意識し、視線の流れをS字や対角線で設計することで、観てくださる人が無理なく作品の中に入っていける構成になるのです。

描き込みの量を減らす部分と、細密に描く部分の差を明確にすることが、作品の品格を決定づけます。

静けさと、奥行きを兼ね備えた鉛筆画は、単なる写実を超えた「感情の風景」です。構図、光、影、トーン、そして余白。

それぞれが支え合いながら、観てくださる人の心の中に一瞬の静寂を残します。自然を描くとは、形を写すことではなく、感じ取った空気感をスケッチブックや紙の上に移すことなのです。

その意識を持つことで、あなたの風景の鉛筆画やデッサンは確実に変わり、観てくださる人の心に深く残る作品へと成長していけるでしょう。

□ 今回の学びのポイント

- 構図設計が、「余白」と「視線のとどまり」を構成し、静けさを生む。

- 空気遠近法を用い、トーンの層で自然な奥行きを表現する。

- 光源の方向と反射光を整理し、柔らかなハーフトーンで静寂を描く。

- 質感の違いを筆圧・線の方向・トーンの幅で描き分ける。

- 主役と脇役の差を明確にし、画面全体のトーンを整えて統一感を作る。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-150x150.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-1-485x353.png)

鉛筆画における静けさは、沈黙の中に流れるリズムを設計する行為でもあり、その静謐な構成力が画面の印象を決定づけられます。