こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

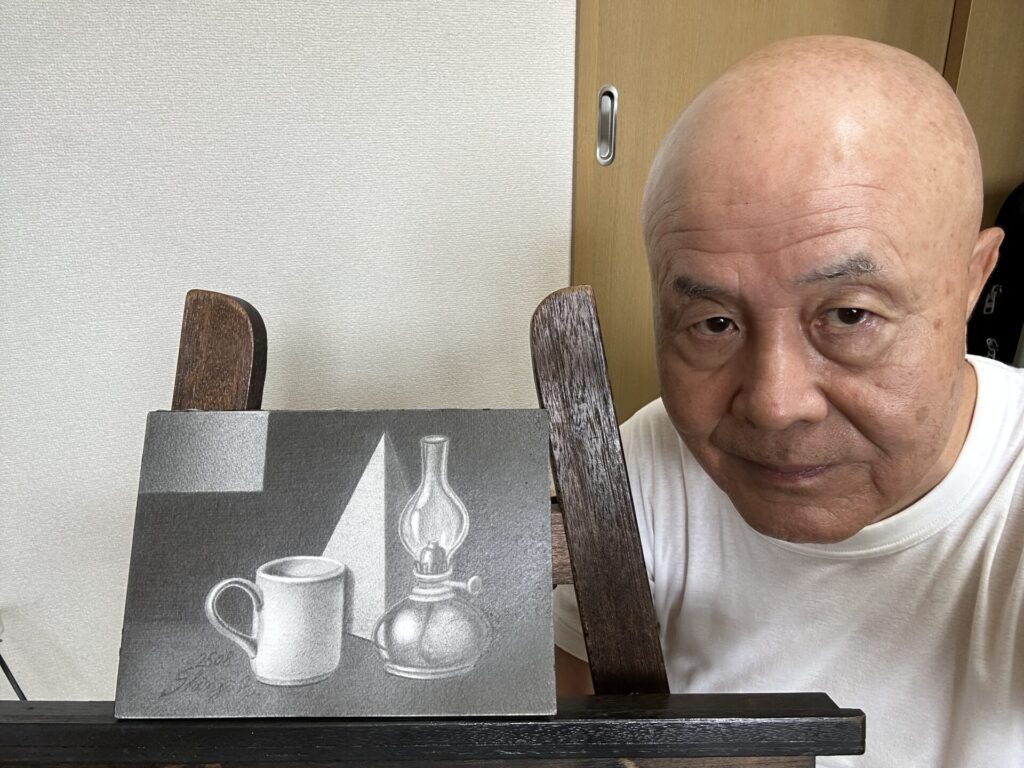

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、あなたは鉛筆だけの制作で、動物がリアルに描けない・毛並みが難しい、と感じていませんか?

初心者の人から中級者の人のためのこのガイドでは、鉛筆画やデッサンで、動物の独特な特徴を捉える方法をステップバイステップでお伝えします。

「リアルな描写は細部に宿る」と言いますが、その細部をどう捉え、どう表現するかが鍵となるのです。

このガイドをご覧になれば、動物の毛並み、目の輝き、質感まで、あなたの鉛筆による作品を生まれ変わらせることができます。

経験豊富なアーティストからのアドバイスと共に、あなたも鉛筆画のプロフェッショナルへの階段を踏み出しましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画とデッサンの基礎知識

鉛筆画とデッサンは、アートの世界で基本となる技法のひとつです。

どちらも初心者の人から中級者の人まで、広く使われる技術ですが、その特徴や違い、基礎的な知識をしっかり把握することで、より深く、よりリアルに作品を描くことができます。

本章では、鉛筆画とデッサンの基礎知識の解説から始めましょう。

鉛筆の種類と特徴

鉛筆にはさまざまな種類があり、その硬さや色合いによって異なる表現が可能となります。

一般的には、H(HARDの略)からB(BLACKの略)までの範囲で硬さが示され、Hが硬め、Bが柔らかめを指します。

硬い鉛筆は、細かい線や細密描写に適しており、柔らかい鉛筆は濃淡や影をつけることに役立ちます。

関連記事:「デッサン入門者のための鉛筆選びガイド:特徴や特性と適切な選択方法!」に関心のある人は、次のURLをクリックしてください。

デッサンの基本テクニック

デッサンとは、3Dの制作対象を観察し、2Dの平面のスケッチブックや紙上に再現する技術を指します。以下のポイントを意識すると良いでしょう。

視線の取り方

描きたい対象を制作画面上に据え、その位置関係や大きさを適切に捉えることが重要です。また、実際にデッサンや鉛筆画の描き始めにおいては、絵画教室などでの「イーゼル」のある環境が望ましいでしょう。

イーゼル上にスケッチブックがある状態を想定すれば、そのスケッチブックを置いたすぐに右や左の部分であなたが、モチーフを目で捉えて「頭を大きく動かさず」に、「目線だけ動かして」制作できるようにすることが大切です。

頭を動かす必要がある場合でも、実物のモチーフとスケッチブック上の描画の進捗の比較が瞬時にできることが大切です。この場合、目の高さも、同じ高さにすることを心がけましょう。

関連記事:「鉛筆画で初心者が知っておきたいスケッチブックや紙の選び方とおすすめ!」に関心のある人は、次のURLをクリックしてください。

基本的な形からスタート

まず大きな形状を捉えて、次第に詳細を描き加えていく方法が基本であり、全体のバランスを保ちながら描き進めることが必要です。

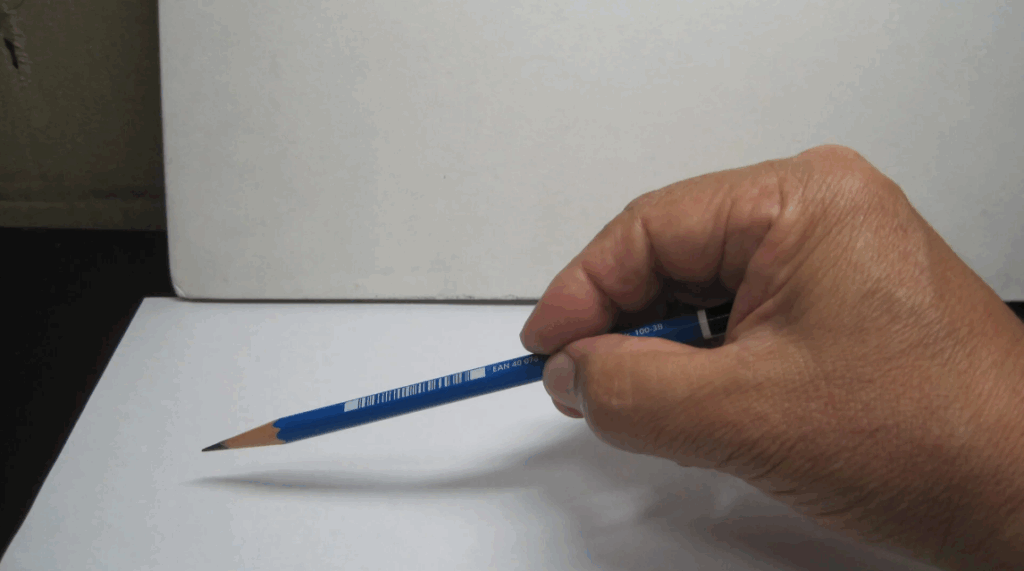

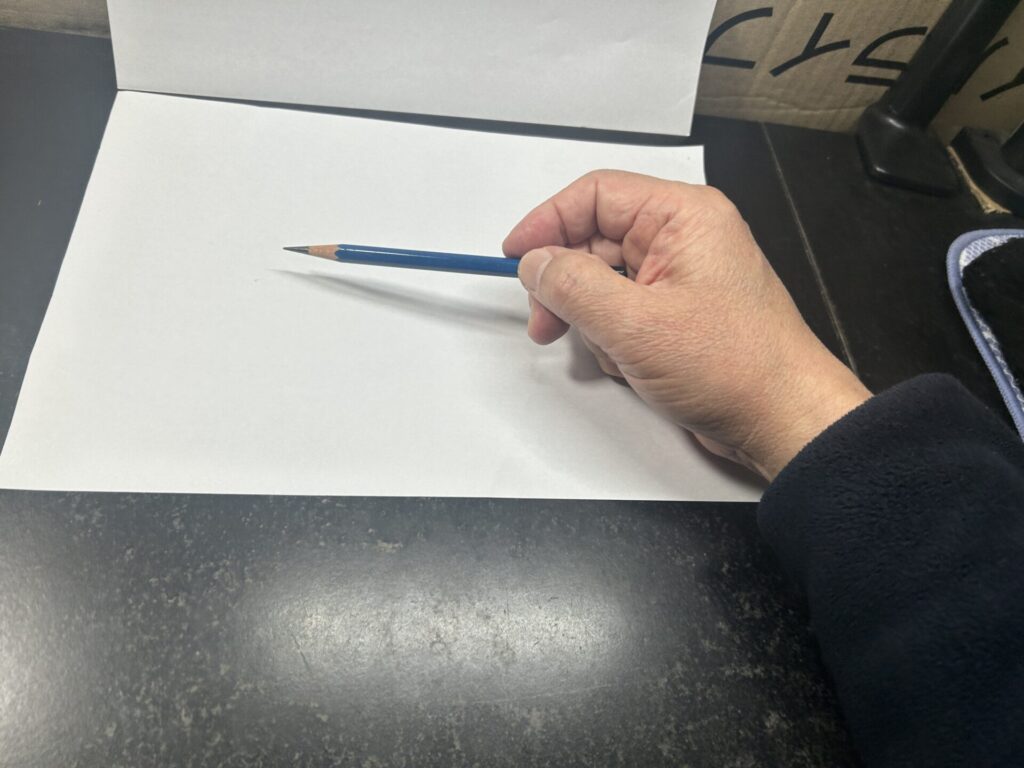

また、この際の全体を大掴みする方法は、まず鉛筆を人差し指と中指と親指でつまむようにやさしく持ち、肩の力を抜いて、Bや2Bなどの柔らかい鉛筆で、「力を入れず」に大きく対象を捉えることから始めましょう。

描き始めの大きく輪郭を取る際の鉛筆の持ち方の画像①

描き始めの大きく輪郭を取る際の鉛筆の持ち方の画像②

最初はたくさんの線で全体を描いてみて、やがて「これだ」と思える線に出会えるはずです。この際のポイントは、「いちいち描いては消し描いては消し」をしないことです。

このように、全体の大掴みな線を描きましたら、その次にする作業は、「練り消しゴム」で不要な線を整理しましょう。

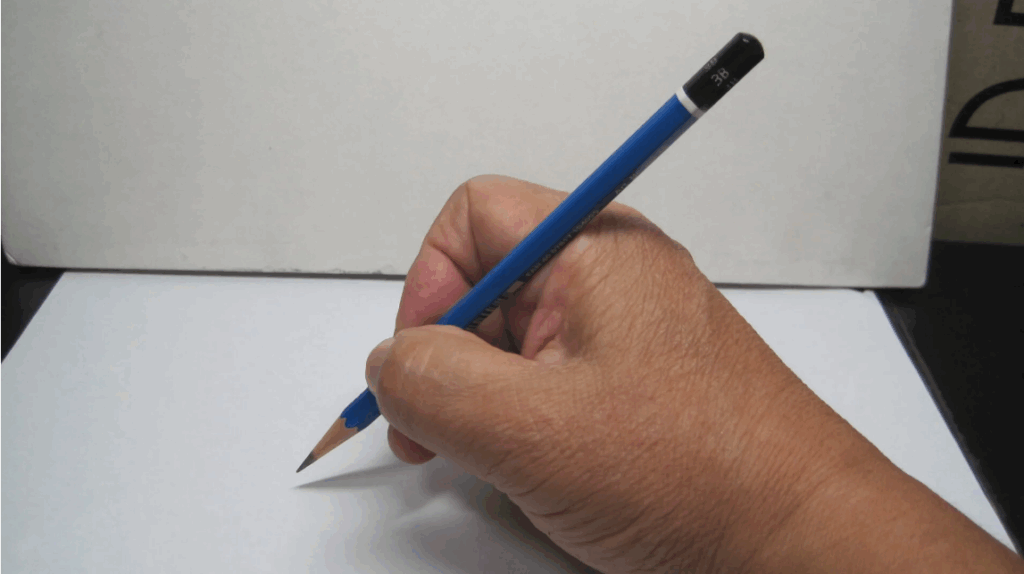

さらに、その先へ進む際には、鉛筆の持ち方を「文字を描く握り方」に変更して、先ほど描いた輪郭線を再度はっきりさせてから、各モチーフの部分部分を、一段進んで全体の細部を描いていきます。

輪郭を取り、残す線などを補足する際の鉛筆の持ち方の画像

尚、ここでのポイントとしましては、大まかな輪郭線を2Bで描いていたとした場合には、完成形として残す線をなぞる際には、それまでに使っていた鉛筆よりも、2段階明るい鉛筆で優しく描き込んでいきましょう。

その理由は、濃い鉛筆でしっかり輪郭を取ってしまうと、「不自然」な仕上がりになってしまうからです。2Bでデッサンしていたならば、その場合にはHBで描き込むべきです。

そして全体に、一段進んだ細部が描けましたら、そこでも不要な線を整理して、さらにもう一段全体の細部へ描き進んでいきましょう。

さらに、背景などを描いて行く際に、幅広い線で背景の調子を加えていく場合には、鉛筆を寝かせて、芯の側面を使って描くこともできます。

背景などの広い面を鉛筆の芯の側面を使って描く際の鉛筆の持ち方の画像

尚、ある一部分だけをしっかり最初から詳細に描くことは止めておきましょう。なぜならば、途中で大きな修整が生じる場合もあるからです。全体の大きな視野から少しづつ、詳細へと描き進むということを忘れないようにしましょう。^^

影の捉え方

光の当たり方や、物の形状によって影は変わるので、これをうまく表現することで立体感を出すことができます。

そのためにも、光源の位置をしっかりと確認しておきましょう。自宅などで描く際には、外からの光が入る部屋の場合、太陽の光線は一日を通して動いていますので、影の付き方が変わってしまうのです。

そのような場合には、部屋のカーテンを閉めて、室内の照明を使うようにしましょう。夜になれば、外の光の影響を受けることもなくなります。

そして、一定の方向からの光を取り入れて描く場合などでは、格安なスポットライトなどを購入すれば、あなたの希望する方向からの光を当てて描くこともできるのです。

画面の左上から、スポットライトを当てて「レンブランライト」の作品も描けます。その場合には、そのスポットライトをつける時には、室内の照明を消して制作することも考えましょう。スマホやデジカメで画像にして描いても良いのです。

そうでないと、光源が2つあることで、影のでき方がはっきり識別できないこともあるからです。一つの照明による影の付き方は、描きやすさが増します。

また、その際には、購入するスポットライトは、できるだけ「熱を持ちにくいもの」にしましょう。筆者も同じ方法で制作したことがありますが、思いのほか高熱になった覚えがありますので、LED製のものがオススメでしょう。

また、スポットライトを用意しなくても、くっきりとした光と影の効果を描きたいのであれば、あなたの机の上の蛍光灯を上手に使う方法もあります。

鉛筆画とデッサンの違い

鉛筆画は、鉛筆を主な道具として使用するアートの技法を指し、色の濃淡や線の太さなど、細やかな表現が求められます。一方、デッサンは特定の材料に縛られず、構図を使いながら形や構造を捉えることが主な目的となります。

鉛筆画はデッサンの技術をベースにしていますので、両者は密接に関連していますが、その目的や焦点が異なる点を理解することも重要です。

この基礎知識を踏まえ、鉛筆画やデッサンを始める際には、まずはあなたの描きたいテーマや制作対象をしっかりと観察することからスタートしてみてください。

尚、そもそもデッサンの意味とは、実際の立体的(3D)なモチーフを見て、平面(2D)のスケッチブックや紙へ落とし込むことを指します。そして、デッサンは鉛筆以外の、チャコール(木炭)・水彩などでも行えます。

動物の観察:特徴を適切に捉えるためのヒント

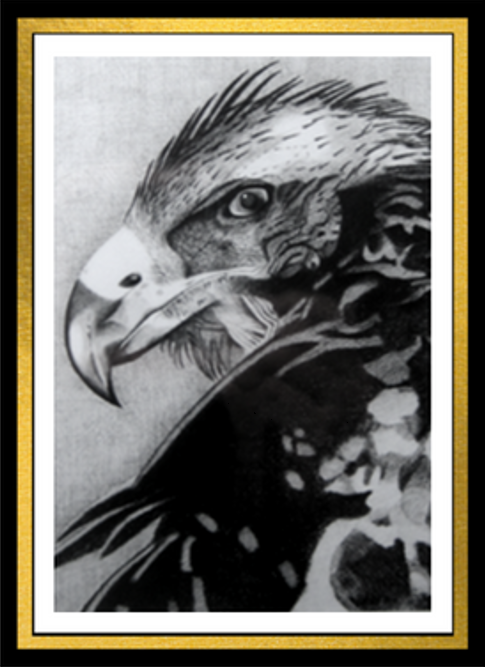

第1回個展出品作品 ノスリ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

動物のデッサンや鉛筆画を描く際に、その真の制作のための原点は観察にあります。動物たちの繊細な特徴や動きを適切に捉えることで、作品は生命感溢れるものとなります。

しかし、動物の特性を精緻に表現するためには、ただ見るだけでは足りません。

本章では、動物を深く理解し、その魅力を最大限に引き出す観察のコツを紹介します。

動物の行動の理解

動物それぞれが持つ、独自の行動や習性を知ることは、その動物を描く上で非常に重要です。

たとえば、猫は伸びをする姿勢や毛繕いの動作が特徴的であり、これらの行動を描写することで、よりリアルな表現が可能となります。

野生動物の場合には、その生態や環境に合わせた動きや行動がありますので、動物の生態学的な知識も役立つのです。

身体の構造と動きの観察

動物の体の構造や骨格を適切に理解することは、その形や動きを自然に描写する上での基盤となります。

動物の動きやポーズを捉えるためには、骨格や筋肉の動きを意識することが重要なのです。

たとえば、鳥の飛ぶ姿勢や犬の走るシーンなど、動的な場面を描く際には、身体のどの部分がどのように動いているのかを観察し、その構造を理解することが求められます。

表情と感情のキャッチ

動物たちの表情は、その感情や状態を伝える大切な要素です。瞳の輝きや耳の動き、口元の表情など、微細な変化に注目して観察することで、動物の「気持ち」を感じ取り、それを作品に反映させることができます。

とくに、ペットや家畜といった身近な動物の場合には、人間との関わりの中でさまざまな感情を表現することがありますので、その細やかな変化に敏感になることが重要です。

そして、適切な観察と深い理解に基づいた制作は、動物の魅力を最大限に表現した作品を生み出すことができます。

あなたも、動物たちの美しさや生命力を感じながら、その魅力をスケッチブックや紙上に再現してみてください。

実践!鉛筆での動物の描き方ステップバイステップ

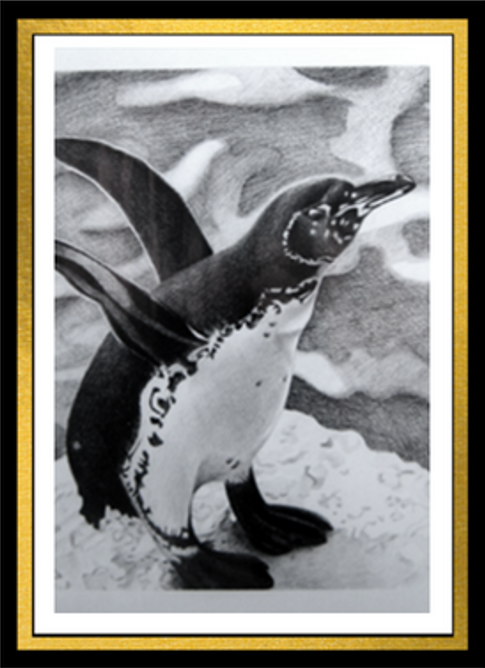

第1回個展出品作品 ガラパゴスペンギン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

動物の鉛筆画を上手に描くためには、一つ一つのステップを丁寧に踏むことが重要です。

本章では、緻密な観察と基礎知識をもとに、鉛筆で動物をリアルに描写する手順を、ステップバイステップで解説します。

ステップ1: 下描きをしっかりと

動物の大まかな形を、軽くスケッチして下描きを作成します。この際、全体のバランスやポーズを確認しながら、大きな形状を捉えることを意識しましょう。

細部にこだわるのは、まだ先のステップとなります。

筆者の場合には、まず目の位置と大きさや形状を簡単なデッサンをすることから始めて、全体のバランスを取ることが多いです。動物の存在感は特に目が重要だからです。

ステップ2: 骨格と筋肉の位置を意識

動物の構造を理解し、骨格や筋肉の位置を確認しながら、細かい部分を描き足していきます。このステップで、動物の立体感や動きの流れを捉えることができます。

骨格の上に筋肉や筋が乗っていて、その上が体毛に覆われているという「透視眼」的な思考で動物の身体を、「動物の体の芯の動きを捉える」という意識で臨みましょう。

動物の動きのそれぞれにおいて、関節の動きや筋肉の盛り上がり方など、細かな変化を絶えず気にすることも必要です。

ステップ3: 細部の詳細を追加

目や耳、鼻などの特徴的な部分を詳細に描き込みます。

また、毛並みや鱗、羽の質感もこの段階で表現します。

柔らかい鉛筆(B系)を使用して、質感や濃淡をじっくりと描写しましょう。

ステップ4: 光と影の表現

光の当たり方や、物の形状によって生まれる影を加えることで、作品に深みと立体感をもたらします。

反対に、光が当たる部分はハイライトとして明るく残しましょう。

このバランスが、動物の形や質感を際立たせる鍵となります。

ステップ5: 最終チェックと仕上げ

全体のバランスや細部を再度確認して、微細な修整や加筆を施すことで、作品全体の完成度を高めることができます。

動物を鉛筆で描く際の、このステップバイステップの手法は、初心者の人から上級者の人まで幅広く参考にしていただけるはずです。

一歩一歩、丁寧に進めることで、動物の魅力を最大限に引き出した作品を完成させることができるでしょう。

動物特有の表情と姿勢のキャッチ方法

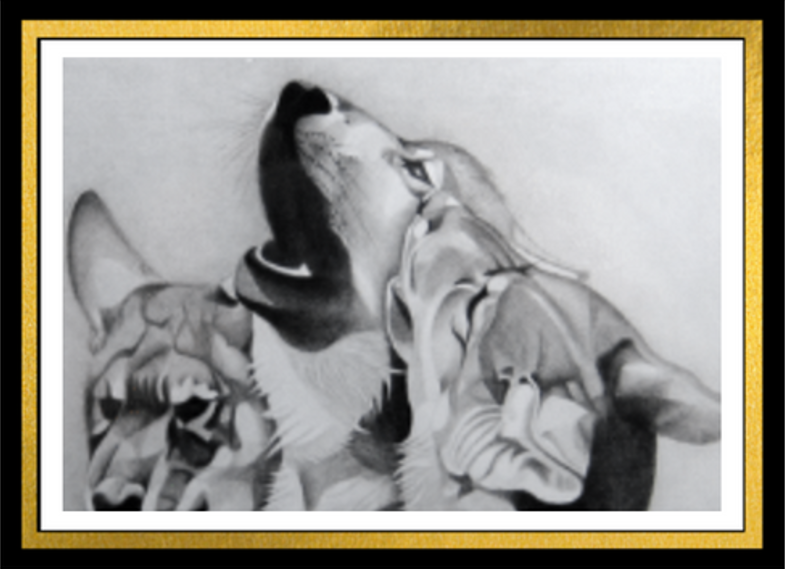

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

動物たちの魅力は、その独特の表情や姿勢に宿っています。

これらの瞬間を的確にキャッチすることで、作品に深みや生命感が増すのです。

本章では、動物の表情や姿勢の特徴を見逃さないための、ヒントや方法を解説します。

表情の読み取り方

目を中心に

動物の目は、感情や意識の窓とも言える部分です。

目の形、光の反射、瞳の動きなどを観察しましょう。

口元や耳の動き

動物の感情は、口元や耳の動きにも現れます。

たとえば、猫の耳は気分や注意の方向によって動きます。

姿勢の捉え方

自然な環境での観察

動物が自然に行う動きやポーズは、その生態や性格を反映しています。

野生の動物を観察する場合には、彼らの生活空間での動きをじっくりと見ることが大切です。

日常の小さな動作に注目

短時間で繰り返される動作や、日常的な振る舞いにも、その動物の特性や性格が現れています。

実際の動物との交流

接触の機会を増やす

直接的な触れ合いは、動物の気持ちや反応を肌で感じる最良の方法です。

ペットや、動物園の動物との交流を通じて、その感触や反応を体感しましょう。

動画や写真を参照

現場での観察が難しい場合には、動画や写真を参考にすることも一つの方法です。さまざまな角度や状態での、動物の表情や姿勢を確認できます。

動物の表情や姿勢を、的確にキャッチするためのこれらの方法は、あなたの描写スキルを向上させるだけでなく、動物たちとの深い絆を感じられる手助けとなるでしょう。

リアルな表現を追求する際の大切なポイントとして、これらのヒントを活用してみてください。

中級者のための前進テクニック

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画のスキルを一段階進化させたい中級者の人へ、より高度な技術や方法を紹介します。

本章では、基本技術を習得した後に挑戦する前進テクニックで、あなたの作品はさらに緻密で深みのあるものとなるための方法を紹介します。

層を重ねる技法

重ね描き

鉛筆の濃淡を活用し、何層にもわたって描き重ねることで、深みや陰影を表現できます。

この技法はレイヤリングと呼ばれていますが、同じ方向の線による塗り重ねを「ハッチング」、縦横斜めの4方向からの線による塗り重ねを「クロスハッチング」とそれぞれ呼ばれています。

透明感の表現

薄い層を繰り返し重ねることで、透明感や質感のある表現を目指せます。

筆者の場合には、HBやBによる繰り返しの「クロスハッチング」によって、不思議な透明感のある地表部分を制作することがあります。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

細部へのこだわり

微細な質感

皮膚の質感や、毛の一本一本までを描き分けることで、リアルな質感を再現できます。

緻密な陰影

細かな影の部分にも注意を払い、光と影のコントラスト(明暗差や対比)を鮮明に表現します。

遠近法と空間の構築

遠近法の活用

遠近法を駆使して、空間感のある背景や景色を描くことで、主題(主役や準主役、以下主題)を際立たせることができるのです。

画面深度の強調

近景、中景、遠景(背景)の構築により、作品全体の画面深度と立体感をもたらします。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

この部分でのコツは、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、鉛筆画であっても、「圧倒的な画面深度と劇的な光と影の対比」によって表現できます。あなたも試してみてください。^^

ツールの活用

さまざまな硬さの鉛筆

HからBまでの鉛筆を使い分け、幅広い表現を極めます。

制作の当初では、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本あれば当面の制作ができますが、あなたが描くことに慣れて来られましたら、少しずつ種類を増やしていきましょう。10Hから10Bまでは、比較的簡単に入手できます。

消しゴム技法

消しゴムを使ってハイライトや質感を描き出すことで、独自の表現を追求します。中級者の人としての次のステップは、これらの前進テクニックを習得し、自身のスタイルや表現をさらに磨き上げることです。

基本技術の上に積み重ねる形で、高度な技法を取り入れてみましょう。それにより、鉛筆画の魅力をさらに深く、幅広く楽しむことができます。

尚、練り消しゴムによる技法のひとつをご紹介しましょう。次の作品では、ほとんど全体的に「練り消しゴム」を使った描き方をしています。次の作品の中で、はっきりとわかる部分は、あごの下の白い毛の流れの部分です。

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

この部分には、一旦薄いトーン(HやHB)で優しくクロスハッチングしてグレーの面を作り、そこへ、練り消しゴムを練って、先端部分を尖らせた形状で毛並みを描いています。

この画像の毛並みの部分の多くはこの手法で毛を描き込み、その上から必要に応じてまた新たなトーンを入れているのです。

この毛の描き方の部分では、白く抜いた部分以外を、少し濃い色を入れるなどによって仕上げています。

実例解説:プロのアーティストからの発見

第1回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

プロのアーティストたちは、独自の視点や技術を持って作品を生み出しています。

彼らの作品に隠された秘密や背景を紐解くことで、あなたの新しい着想や技術を習得する手助けとなるでしょう。

本章では、実際の作品を通じてプロのアーティストたちからの貴重な発見を紹介します。

テクニックの背景

質感の追求

あるアーティストは、特定の動物の毛並みにこだわりを持っていることが分かります。彼の作品からは、緻密に描かれた毛並みの一本一本が感じられます。

色彩の魔法

色彩豊かな作品を手掛けるアーティストからは、色の選び方や配色の秘訣を学ぶことができるのです。

これは、鉛筆画のモノトーンにおいても同じです。光と影の劇的な対比をどのように行っているかを観察することで、あなたの制作にも活かすことができます。

具体的には、画面上の輝いて見える部分を強調するために、背景や周囲にどれくらいの濃さのトーンを持ってくるか、あるいは、どれくらいの面積の暗部を配置しているかなどです。

コンセプトの深堀り

物語性

作品には必ず背景や物語が存在します。

ある作品が、たとえば、絶滅危機に瀕した動物をテーマにしている場合、その背後には強いメッセージが隠されていることが多いものです。

情熱の源

アーティストごとに、作品を描く動機や情熱の源が異なります。

その原点を知ることで、作品への理解が深まるでしょう。

筆者の場合には、色々なテーマで描いていますが、代表例は「誕生」です。何点か既に掲載していますが、「生命誕生の神秘と無限の可能性」を込めて描いています。次のような作品もあります。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

この作品では、画面右上からの光を浴びて、誕生したばかりの植物の芽が気持ちよさそうに成長し始めています。

そして、画面右下の角から左上の角の斜線に沿って鳥の羽根を配置して、画面左上角の窓には、この画像では見えていませんが、鳥が飛んでいます。まるで、今ここから飛び立っていったような印象操作の効果も狙っています。

また、主題のモチーフは制作画面の「黄金分割」の位置に据えて、全体をまとめています。こんな風に構図は使えます。^^

創作のプロセス

下描きの段階

プロも作品制作の初期段階では、多くの下描きやラフスケッチを重ねます。その過程で、作品の方向性やテーマが徐々に明確になっていきます。

あなたが制作に取り組む際には、下絵(エスキース)の制作も必要です。いきなり本制作画面に描き始めるのではなく、小さな下絵で試行錯誤しましょう。

そして、その小さな下絵(エスキース)は、本制作画面の正確な縮小で描けてあれば、本制作画面上に、主題の主要な位置を再現できるのです。これは大きな情報になるはずです。関心のある人は次の関連記事を参照してください。

完成までの道のり

作品が完成するまでには、多くの試行錯誤が込められています。

その中での、アーティストの思考や決断、そして修整の過程は、非常に学びの多い部分となるのです。

プロのアーティストたちの作品や発見を通じて、あなた自身のアートへのアプローチや技術、感受性を豊かにする手助けとなることを願っています。彼らの経験や視点から、新しい発見や着想を得ることができるでしょう。

練習方法と継続的なスキルアップのヒント

第3回個展出品作品 心地よい場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

アートの世界では、継続的な練習が必要不可欠です。

しかしながら、どのように効果的に練習すればよいのか、また、継続的にスキルアップを果たすための秘訣は何か、という疑問を持つ人も多いでしょう。

本章では、効率的な練習方法と、持続的なスキル向上のためのヒントを紹介します。

効果的な練習方法

目的意識を持つ

練習の際には、何を目的とするのか明確にします。

たとえば、動物の眼の描写を向上させたい、というように具体的な目標を設定しましょう。

反復練習

一度習得した技術も、定期的に繰り返し練習することで、さらに深化します。

とくに、基本的なスキルや技術には、定期的な練習が必要です。

できれば、たとえ毎日10分間でも集中的に練習に取り組むことができれば、上達していけます。ただし、休日などでは、その作品を仕上げるためにたっぷりと時間をかけましょう。^^

評価や批評の収集

仲間や先輩アーティストからの評価: 他者の視点からのフィードバックは、自己評価に偏りがない客観的な評価となります。

定期的に作品を見せて意見を求めることで、新たな視点や改善点を知ることができるのです。

評価の日常化

自らの作品に対する反省や評価を日常的に行うことで、自身の強みや弱み、改善すべき点を明確にしましょう。

継続的な学びの方法

新しい技法や材料の試用

常に新しい技法や材料に挑戦することで、アートの幅を広げることができます。具体的には、「たくさんの種類が掲載されている構図の解説書」を一冊購入しましょう。

そして、そこに載っている構図の順序に従って、あなたの思い描くモチーフを配置して制作することで上達が早まります。

また、一つの構図で、静物・人物・動物・風景・心象風景と、順序を決めて、描いていくようにしましょう。偏りなく、まんべんなくいろいろな作品が描けるようになれる必要もあるでしょうし、オススメなローテーションです。

筆者も、この方法でまんべんなく描けるようになりましたし、何よりも「その都度何を描くか考えるのが面倒だった」ので都合が良かったのです。このローテーションに上述しました「構図」を取り入れるのです。^^

とくに、最初の内は、難しい構図ではなく、取り組みやすい構図を探すのが特にオススメです。

参考書や体験型の講座の活用

他のアーティストの方法や考え方を学ぶことで、新たな視点や技術を取り入れることができます。

アートの練習やスキルアップは、終わりのない旅です。しかし、その過程自体がアーティストとしての成長や発見に繋がるものです。

上記のヒントや方法を活用し、継続的に自身の技術や表現を磨き上げていきましょう。

まとめ(鉛筆画・デッサンで動物をリアルに描写するための完全ガイド)

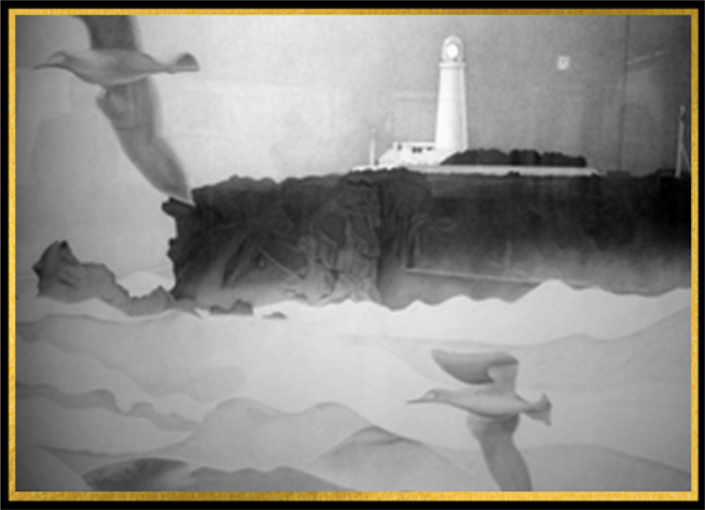

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

動物の鉛筆画やデッサンは、その活き活きとした表情や特有の動きを捉える魅力に溢れています。

しかし、初心者の人から中級者の人にかけては、どのようにして動物の特徴を適切に、かつリアルに描写するか、多くの疑問や課題を感じることでしょう。

このガイドでは、実際の練習方法からプロのアーティストからのヒントの発見まで、効果的なスキルアップのヒントをご紹介しています。

まず、制作対象である動物の観察は欠かせません。動物園や公園で実際の動物の動きや表情をじっくりと観察し、その特徴や特性をスマホ及びデジカメでの画像収集や、メモやスケッチに落とし込むことから始めましょう。

とくに、動物の眼や口元、足の動きなど、細部にわたる観察がリアルな描写の鍵となります。次に、基礎となる鉛筆の持ち方や、筆圧のコントロールから始め、陰影や質感の描写に挑戦が必要となります。

動物特有の表情や、姿勢を捉えるためには、繰り返しの練習と評価や批評の収集が欠かせません。仲間や先輩アーティストの意見を取り入れながら、日々の練習を積み重ねていくことが大切です。

さらに、中級者の人のための進化テクニックでは、新しい技法の試用や参考書の活用を通じて、常に新しい視点や技術を取り入れることで、自身のアートの幅を広げることができます。

また、プロのアーティストからの発見を取り入れることで、独自のスタイルや表現を深めるヒントを得ることができるのです。

最後に、継続的なスキルアップのための練習方法とヒントでは、目的意識を持った練習や反復練習、そして新しい技法の学びを日常的に取り入れることで、持続的にスキルを向上させることができます。

このガイドを参考に、動物の鉛筆画やデッサンのスキルを磨き、リアルな描写の魅力を最大限に引き出してみましょう。

尚、あなたが展覧会や公募展へ出品を希望する際には、ただモチーフを上手に描けるだけでは入選できません。

それは、あなたの制作する画面全体を使いきって、作品全体を魅力的な構成にする必要があるのです。その内容について興味のある人は、次の構図に関する関連記事を参照してください。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆画とは、実物のデッサンを土台として、ネットからの画像及びスクリーンショットや、用意した描きたいモチーフなども交えて、構図などもふんだんに使い、描きたい理想のテーマに沿って仕上げられる制作ジャンルと言えます。