こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

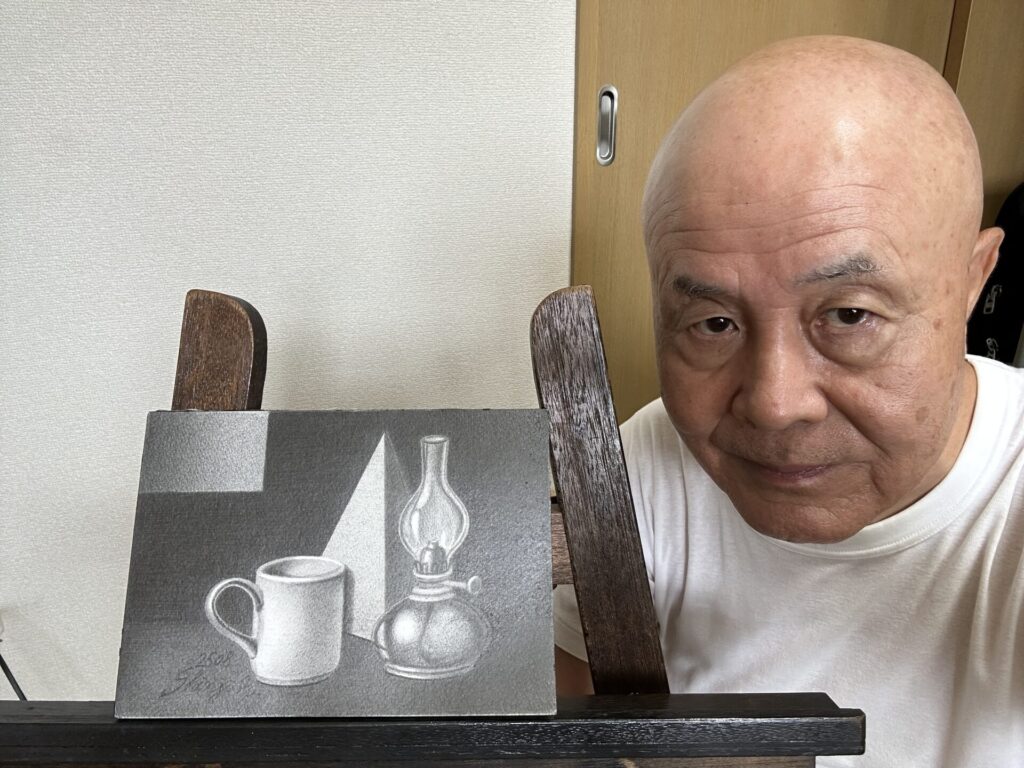

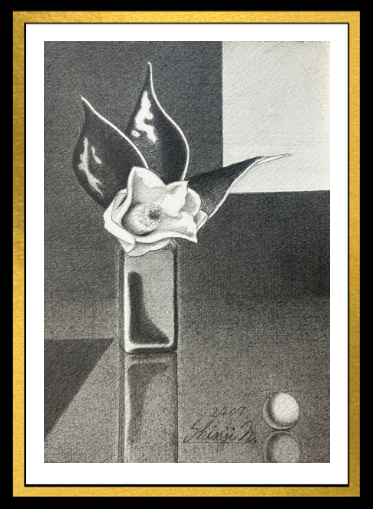

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画やデッサンにおける花の描き方では、花は人気モチーフだけど難しいと感じていませんか?

この記事では、初心者の人から上級者の人までが楽しめるように、描きやすい花の選び方と、それぞれの特徴を活かした描き方や、花びらの質感や光の表現を解説しましょう。

チューリップや椿など、さまざまな花が登場し、その繊細な美しさを鉛筆でどのように表現するか、鉛筆画やデッサンでの取り組みについてご紹介します。

それでは、早速どうぞ!

花の輪郭と構造の理解

白いコスモスの画像です

鉛筆画やデッサンに適した花を選ぶ際には、その構造、形、質感を詳細に観察し易いものを選ぶことが重要です。

本章では、初心者の人には、とくにシンプルな構造の花が描きやすい点について解説します。

花の形状を理解する

花の形状は、鉛筆画やデッサンの難易度を大きく左右します。たとえば、単純な形状のトルコ桔梗やコスモスは初心者の人に適しています。次の画像のような花が最適です。

トルコ桔梗(一重咲き)の画像です

これらの花は、基本的な円や楕円を使って簡単にスケッチすることができて、花びらの配置も規則的であり、比較的描きやすいのです。

尚、トルコ桔梗にはいろいろな種類がありますので、その中でも「咲き姿のシンプル」な画像にあるような花を選びましょう。フリンジ咲きなどは複雑すぎるのでやめましょう。^^

更に、複雑な形状のオーキッドやバラは、多くの層や折り重なった花びらを持ち、高度な技術を要求されるため、より経験豊富なアーティストに適しています。

オーキッドの画像です

モノトーンで色の変化を捉える

鉛筆画やデッサンはモノトーンでの表現なので、色彩を表現しませんが、色彩の濃淡を光と影で表現できます。色彩が豊かな花ほど、その陰影を捉えることが鉛筆画やデッサンの醍醐味です。

たとえば、ガーベラやヒマワリのような色彩が鮮やかな花は、光の当たり方や色の濃淡を巧みに表現することで、リアリティー(現実性)が増します。次の画像を参照してください。

ガーベラの画像です

尚、初心者の人が初めて花を描く際の重要なポイントは、シンプルな花びらの構造の「造花」から始めることが近道です。その理由は、描き始めは特に時間がかかるものなので、生花ではしおれてしまうからです。

そして、その造花選びの際でも、「白い花」の造花を選びましょう、白い花であれば、光と影の状態をしっかりと確認できます。

最初の内は、カラフルな花をモノトーンで描くことに慣れていないはずですから、このように割り切って進んでいきましょう。

あなたが、5枚前後造花で制作して、「描くことに慣れてきましたら」生花にチャレンジしてみましょう。その場合には、画像としても納めておきましょう。仮にしおれても、画像を頼りにして仕上げることができるからです。

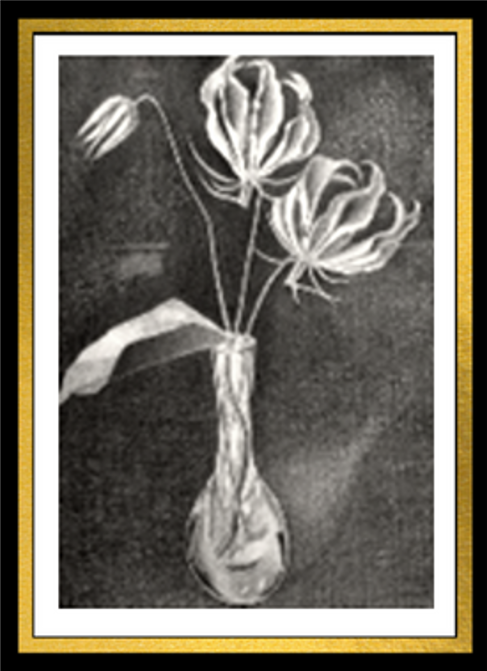

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン アオイ 高橋新三郎 氏

質感を描き分ける

花びらの質感は、その種類によって大きく異なります。たとえば、サボテンの花はつるつるとした質感が特徴的で、鉛筆で滑らかな線を用いることで表現できます。次の画像を参照してください。

サボテンの花の画像です

一方、アジサイのような花は、花びら一枚一枚が細かい質感を持ち、それを細かいシェーディング(陰影技法)で表現することが求められるのです。

これらのポイントを押さえることで、どの花が自身のスキルレベルや、表現したいスタイルに合っているかを判断しやすくなります。

鉛筆画やデッサンは、単に形を捉えるだけでなく、それぞれの花が持つ独特の美しさを表現する芸術活動です。適切な花を選ぶことで、そのプロセスがより楽しく、また教育的なものになるのです。

しかし、アジサイのような小さい花の集合体の花は、描く際は困難に直面して挫折につながりますので、あなたが花を描くことに自信を持てるようになった時に取り組みましょう。^^

基本の鉛筆画やデッサン技術

第2回個展出品作品 グロリオーサ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンの基本技術をマスターすることは、すべてのジャンルの絵画技法やレベルのアーティストにとって重要です。

本章では、線の描き方から影の表現まで、基本となるテクニックを掘り下げていきます。

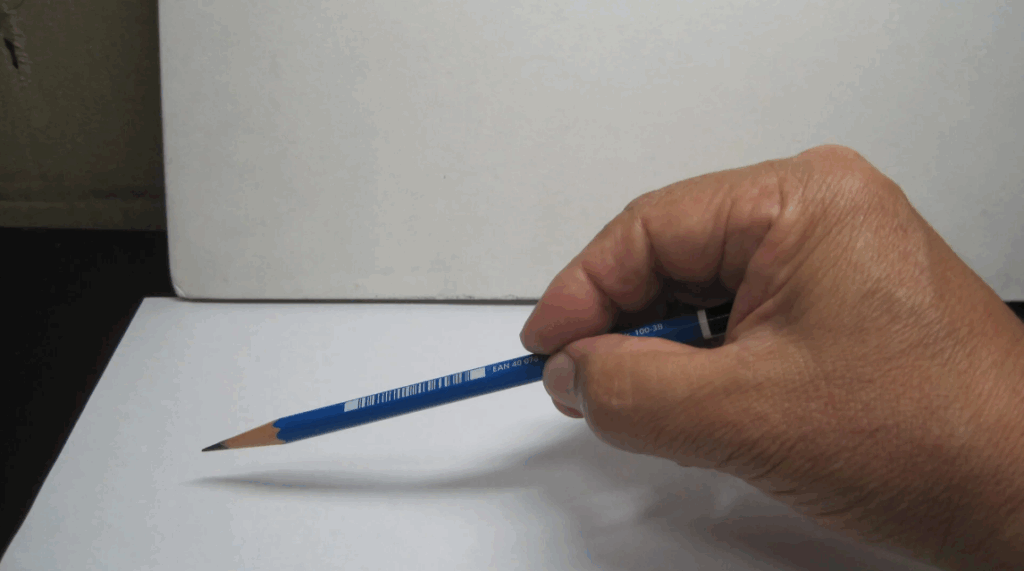

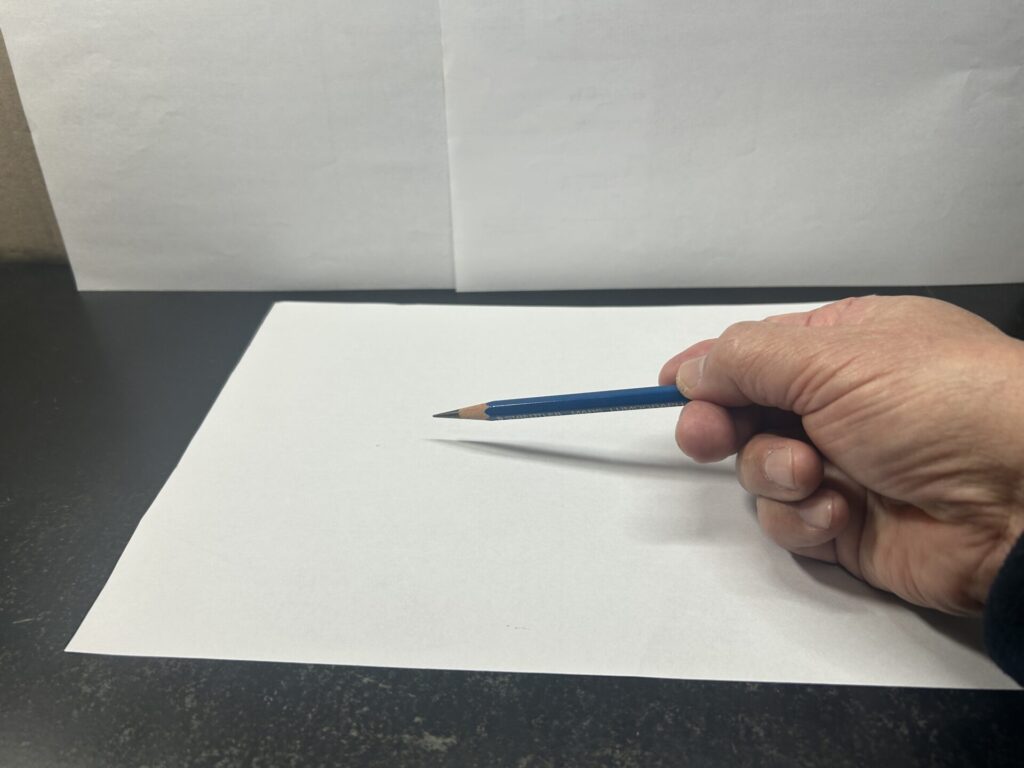

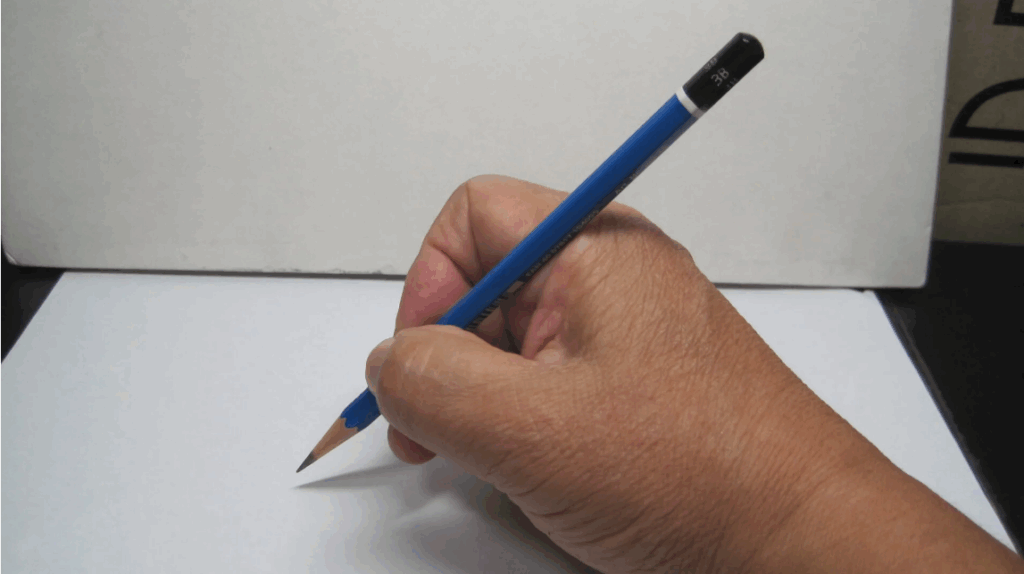

適切な鉛筆の持ち方

鉛筆の持ち方は、鉛筆画やデッサンの基本中の基本です。

一般的に、大きな輪郭を捉える際には、Bや2Bの鉛筆を人指し指・中指・親指で優しくつまむように持ち、優しく軽いいタッチで描き始めましょう。次の画像を参照してください。

そして、最初の輪郭を取る際には、大きく肩や腕を使って描くイメージで描き始めます。この時点では、画面の中の全体のバランスに重点を置いて描き進みます。

やがて、たくさんの線の中から、「この線だ」と思える線に出会えますので、全体をその要領で描き上げ、不要な線は全体の輪郭を取り終えた後で、「練り消しゴム」で整理しましょう。

また、改めて輪郭線を整理する場合には、描き始めに使っていた鉛筆よりも、2段階明るいトーンの鉛筆で優しく整えます。

つまり、あなたが2Bの鉛筆で輪郭を描いていた場合には、HBで整えて、Bで描いていた場合には、Hを使うということです。

その理由は、濃い鉛筆でしっかりと輪郭を取ってしまうと、不自然な状態になってしまうからです。その次の段階の制作では、鉛筆の持ち方を「文字を書くときの握り方」に変えて描き進みます。

尚、トーンを入れていく順序としましては、あなたの制作する画面の一番色の濃いところから描き進めましょう。このやり方で、徐々に明るいところへと制作を進めればよいので効率的です。

逆に、明るいところから徐々に濃いところへと描き進んでいくと、あなたの手元にないほどの濃いトーンが必要になってしまうこともあるでしょう。

前述しましたように、一番濃いところから描き進めて、最終的な完成時に、それまで一番濃いトーンとして扱ってきた部分を、改めてもう一段濃い色にして仕上げることができます。

また、鉛筆の角度や筆圧を変えることで、線の太さや濃淡を自在に操ることも可能です。

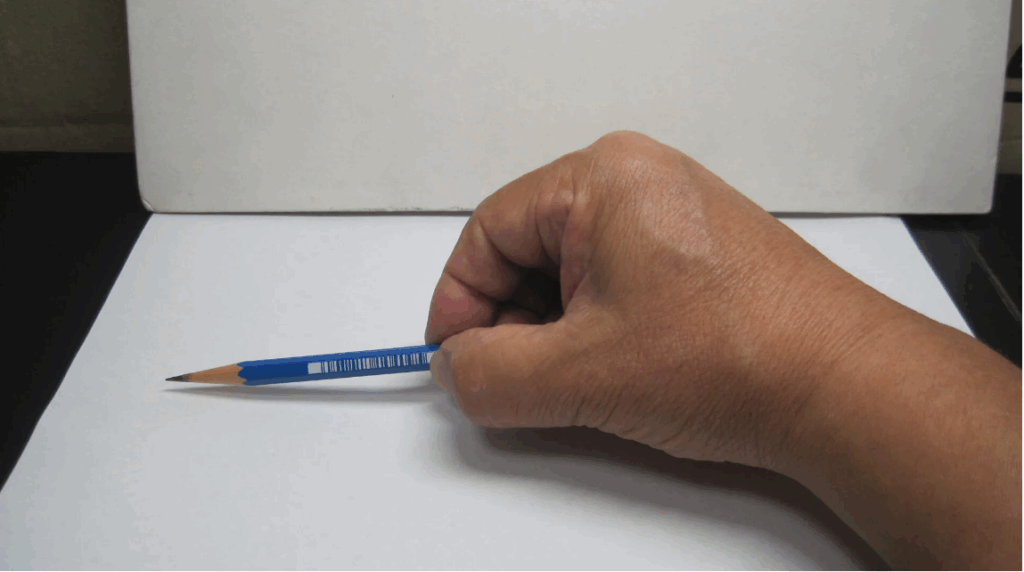

さらに、それ以外にも、次の画像のように鉛筆を寝かせて、芯の側面を使って幅広な線を描くこともできます。

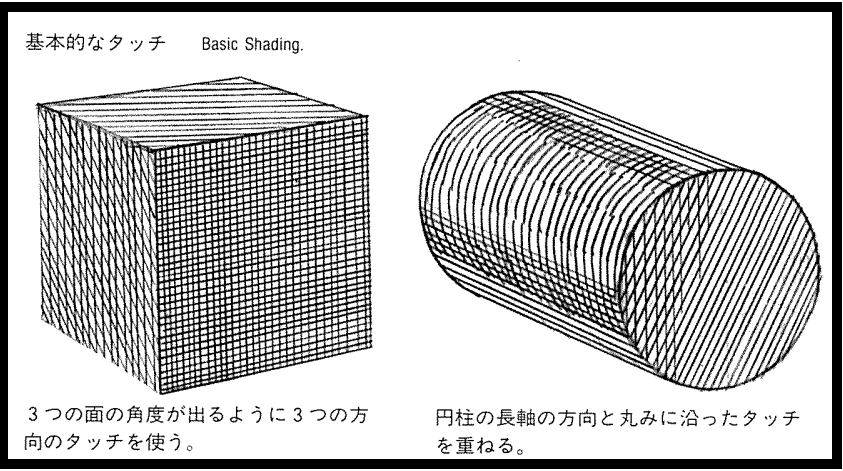

基本的な線の描き方

鉛筆画やデッサンにおける線の描き方には、直線、曲線、斜線などがあります。これらを組み合わせてモチーフの形を捉え、基本的な構造を描き出すことが重要です。

また、線の質感を変えることで、モチーフの質感や光の当たり方を表現することができます。次の画像を参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 大寺聡 氏

たとえば、柔らかい線は布や皮膚のような柔らかい材質を、硬い直線は金属やガラスのような硬い材質を表現するのに適しています。

尚、上の画像にもありますが、曲面につける陰影は、その曲面に沿った線によって陰影を施しますので、記憶しておきましょう。

陰影の基礎

鉛筆画やデッサンでは、光と影をどのように表現するかが、作品のリアリティーを大きく左右します。

光が当たっている部分は明るく、影が落ちる部分を適切に暗くすることで、立体感を強調できるのです。

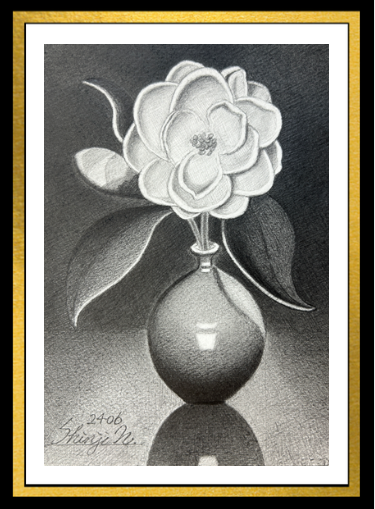

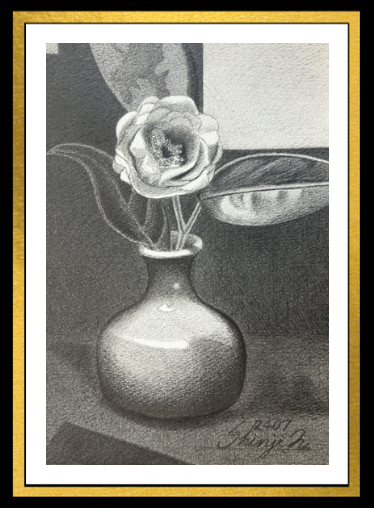

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

影の強さや範囲によっても、モチーフの形状や質感が異なって見えるため、光源の位置と影の落ち方を常に意識することが重要となります。

そして、強い光を受けた部分の影は濃い影となりますし、弱い光を受けた部分の影は弱い影になるのです。

また外から入ってくる陽光は、部屋の中に入っていくに従って弱まっていきます。あなたの自宅に入り込んでくる光を、良い天気の日に確認してみてください。

光と影の表現は、モチーフに当たっている光と、床面に落ちる影との関係がこれらの内容に大きく関係していますので、リアリティーを追求する場合には、その影のでき方についても充分観察しておきましょう。

構図の選び方

白椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサン初心者の人の場合には、描き始めの5作品くらいは、構図(※)及び構成や構想を練ることなどは、一切考える必要がありません。最初の内は、あなたが「楽しく制作できること」が最優先です。

それは、描くことにまだ慣れていないうちから、色々なことを考えてしまうと、前進できなくなり、結果的に挫折につながってしまいます。^^

あなたが、5作品くらい描けて、その先も鉛筆画やデッサンを続けていきたいと思えるようになれましたら、構図の本を1冊購入するべきです。

構図は単純なものから複雑なものまでたくさんありますので、その中からあなたの取り組みたいと思える構図に取り組みましょう。

構図を研究できましたら、今度はあなたの描きたいモチーフをどの構図に当てはめるかを考えるのです。

そして、全体のバランス及び緊張感や遠近感の導入なども考えながら、さまざまな構図にチャレンジしてくことで、あなたの制作技術は格段に向上していきます。

良い構図は、デッサンの印象を決定づける要素です。視点や焦点をどこに置くかを決め、バランス良く配置することで、視覚的に魅力的な作品を作ることができるのです。

また、黄金比及び3分割や4分割法を用いることで、自然と目を引く構図を作り出すこともできます。

これらの基本技術を習得することで、どのようなモチーフも魅力的な鉛筆画やデッサンで描けるようになれます。基礎から応用までしっかりと学び、自身の表現力を高めていくことが大切なのです。

尚、重要なことは、あなたが「描く以上は各種展覧会や公募展へも出品したい」と考えるならば、構図や構成及び構想を練ることを充分に考えて、人のまねではなくて、あなた自身のオリジナリティーの開発を考えて行きましょう。

それがあなたのブランディングであり、「この画風はあの人の作品だな」と言われるようになりましょう。モネの睡蓮は合計で250もの作品群なのです。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

あなた独自の視点を培い、競争に勝ち、入選どころか入賞できる作品に仕上げましょう。

花の質感と光の表現

東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン グラジオラス 高橋新三郎 氏

花の鉛筆画やデッサンにおいて、光と質感の表現は、作品に深みとリアリズム(写実性)を与える重要な要素です。

本章では、これらを効果的に描くためのテクニックを解説します。

質感の捉え方

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

花の質感をリアルに描くには、その特性を適切に観察することが必要です。たとえば、薔薇の花びらは厚みと柔らかさが特徴で、繊細なシワやエッジ(花びらに縁)を細かく描くことで質感を表現します。

一方、チューリップは滑らかで光沢のある表面が特徴です。これらの違いを理解し、鉛筆の硬さや筆圧を調整して質感の違いを表現することが重要です。

光の表現方法

光の表現は、花の形状と質感を際立たせるために不可欠です。光が当たる部分は明るく、影を落とす部分は適切に暗くすることで、立体感を強調できるのです。次の作品を参照してください。

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

具体的には、光が強く当たる部分では優しい軽いタッチで明るさを表現し、影の部分では縦横斜めの4種類の線によって深みを出します。

この際には、花の曲面や花びらの重なる部分に注意を払い、光と影の境界線を自然に描くことが大切です。

花びらの透明感と反射

とくに、透明感や光の反射を表現する際には、花びらが光をどのように透過するかを考慮する必要があります。

たとえば、ポピーやアネモネのように薄く透ける花びらは、光が背後から透過する様子を軽いタッチで描き、花びらの端には細かい光のハイライトを加えると良いでしょう。次の画像を参照してください。

白いポピーの画像です

これにより、花びらの薄さと光のやわらかさが表現できます。

環境光の影響

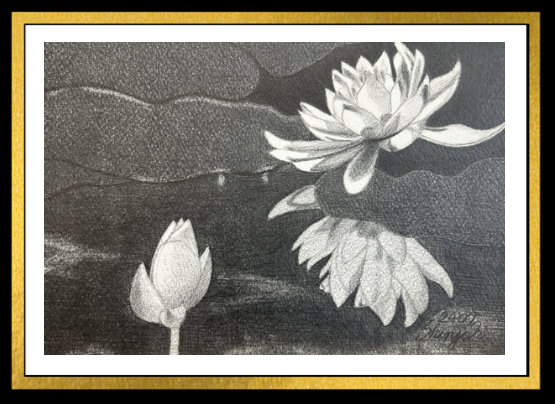

3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

花を描く際には、周囲の環境光も考慮することが重要です。

たとえば、陽光を頼りにして描かれる花は、全体的に明るくダイナミックな影が特徴になりますが、室内の柔らかい光の下では、影はより繊細で、色の濃淡がはっきりしないことがあります。

このような環境の違いを捉えることで、花の描写に奥行きとリアリティーを与えることができるのです。

これらのテクニックを駆使することで、花の鉛筆画やデッサンにおける質感と光の表現が一層鮮明になり、作品に生命を吹き込むことができます。

チューリップの鉛筆画やデッサンの手順

チューリップの画像です

チューリップの鉛筆画やデッサンでは、そのシンプルな形状から初心者の人にも扱いやすいモチーフです。

本章では、チューリップを効果的に描くための段階的な手順を紹介します。

配置の決定

チューリップの画像です

鉛筆画やデッサンを始める前に、どの角度からチューリップを描くかを決めます。一般的には斜め前から見た角度が立体感を出しやすく、花の形の美しさを引き立てられます。

スケッチブック及び紙の位置や、花の配置によっても印象が大きく変わるため、いくつかのスケッチを試して最適なポジションを選びましょう。

基本形のスケッチ

チューリップの基本形を軽く鉛筆でスケッチしましょう。

花びらの基本形は楕円または楕円に似た曲線や長いUの形で捉え、茎や葉の位置を大まかに定めます。次の画像を参照してください。

チューリップの画像です

この段階では、細部にこだわらず大枠の形と位置関係を捉えることが重要です。

詳細の追加

基本形が決まりましたら、花びらのエッジ(縁)や重なり具合を細かく描き込んでいきます。

チューリップ特有の花びらのカーブや、つぼみなどでは尖った部分を表現し、自然な流れを意識することがポイントです。

チューリップの画像です

茎や葉の細かいラインや質感もこの段階で加えます。

陰影の表現

影を使って立体感を出すことで、チューリップの形と質感が一層際立ちます。

光が当たる部分は明るく、影ができる部分はしっかりと暗くして、形の丸みや花びらの厚みを表現しましょう。次の画像を参照してください。

チューリップの画像です

この時、光の方向と影の向きを一致させることで自然な見え方になります。

最終的な仕上げ

全体のバランスを見ながら、必要に応じて細部の修整を行います。細かい質感やハイライトの追加、茎や葉の影の強調などを施して、完成度を高めます。次の画像を参照してください。

チューリップの画像です

完成した鉛筆画やデッサンは、チューリップの魅力を存分に伝える、アート作品となるでしょう。

これらの手順を踏むことで、チューリップの鉛筆画やデッサンを一層美しく、リアルに仕上げることができます。

練習を重ねることで、より自然で活き活きとした表現が可能になるのです。

椿の描き方とポイント

白い椿の画像です

椿はその独特の形状と質感で、鉛筆画やデッサンにおいて、魅力的なモチーフです。

本章では、椿を上手に描くための手順とポイントを紹介します。

椿の形状を理解する

白い椿の画像です

椿の特徴的な丸みを帯びた花びらと、比較的厚みのある質感は描き始める前にしっかりと観察しましょう。

花びらは通常、少し重なり合うように配置されており、その配置を理解することが重要です。

初めに、全体の形を軽くスケッチしてから、各花びらの位置と形を細かく調整していきます。

花びらの質感と陰影

白い椿の画像です

椿の花びらは光沢があり、厚みも感じられるため、これを表現するには光の当たり方に注意を払う必要があります。

光が当たる部分は明るく、影になる部分はより暗くして立体感を出し、鉛筆の濃淡を使い分け、花びらのカーブや厚みを強調しましょう。

花の中心と茎の描き方

白い椿の画像です

椿の花の中心には、多くの雄しべと雌しべが集まっています。これらは細かい線で表現すると良いです。

また、椿の茎は太くて堅い特徴があるため、これを適切に表現することで全体のバランスが取れます。茎の質感を出すためには、線の強弱を使い太さと固さを示します。

この、雄しべと雌しべの描き方では、それらの位置する部分を一旦HやHBの鉛筆で、優しく軽いタッチで、縦横斜めの4種類の線で埋めましょう。

そして、「練り消しゴム」を練って先端を細く鋭いプラスドライバーのような形状にして、雄しべと雌しべの位置に点を打ち、形を整えていく方法もあります。

この件では、次の関連記事を参照してください。描くことは、鉛筆だけの仕事ではありません。練り消しゴムによって、「光を描く」こともできるのです。

同時に、上記のような雄しべや雌しべの描き方や動物の毛並を描くことさえできます。

総合的なバランスと完成

白い椿の画像です

全体のバランスを見ながら、最終的な修整を行います。花びら一枚一枚の形状や陰影、花全体のバランスを見直し、必要に応じて調整しましょう。

椿の魅力を最大限に引き出すためには、細部にこだわりながらも全体の調和を保つことが大切です。

これらのポイントを押さえることで、椿の鉛筆画やデッサンはよりリアルで美しい作品となるでしょう。

椿は季節感も感じさせる花であり、その魅力をしっかりと捉えることが、作品に深みを与えます。

尚、この場合のコツは、それまで一番濃いトーンとして扱ってきたところをもう一段濃くすることで、全体的に完成度が高まります。

白い花の背景や隣接する部分に「濃いトーン」を持ってくることで、モチーフの白い花が「輝いて見える」ようになることも記憶しておきましょう。

花の鉛筆画やデッサンの一般的な誤りとその修整方法

白いコスモスの画像です

花の鉛筆画やデッサンは美しいものですが、初心者が陥りがちないくつかの一般的な誤りがあります。

本章では、それらの誤りとその修整方法を掘り下げていきます。

花びらの形状の不自然さ

多くの初心者の人は、花びらの形を不自然に描くことがあります。

具体的には、花びらが同じ大きさや形で均等に配置されてしまうことです。次の画像を参照してください。

白いコスモスの画像です

これを修整するためには、自然界の花をじっくり観察し、それぞれの花びらが独自の形状や向きをしていることを理解し、それを鉛筆画やデッサンに反映させることが重要です。

陰影の過度または不足

白いコスモスの画像です

適切な陰影をつけることは、鉛筆画やデッサンで立体感を出す上で非常に重要です。

初心者の人は、しばしば陰影を過度に強調したり、逆に不足させたりすることがあります。

この問題を解決するには、光源を一貫して意識して、それに基づいて花びらや茎の形状に沿って、陰影を自然に見えるように加える練習をすることが助けになるのです。

細部への過剰な集中

白いコスモスの画像です

鉛筆画やデッサンにおいて、細部に過剰に集中すると、全体のバランスが損なわれることがあります。全体の形状や構成をまず大まかに捉え、その後で細部に焦点を当てる方法を取ると、作品のバランスが保てます。

とくに、あなたが制作画面上で強調したい主題(主役や準主役、以下主題))を目立たせるためには、脇役となるモチーフを目立たせてはいけません。

つまり、現実の脇役には細かな模様や柄があったとしても、簡略化して描くか、それらのモチーフに実際にはハイライトがあっても、そのハイライトを抑えることで、主題を引き立てられます。

人の目は、画面上に細かな柄や模様が細密に描き込まれていると、その部分に注目してしまう習性があることを覚えておきましょう。

あなたが、観てくださる人にアピールしたいのは、あなたの主題のはずです。それをお忘れなく。^^

このように、実際にはあるものを省略・修整・削除・強調・つけたし・拡大・縮小等、あなたが作品の中で、強調したい部分を活かすために、他の部分を加工することが必要です。

これは、デフォルメと呼ばれていて、風景画などで、実際には電線や電柱などがあるものを省略することさえあります。

つまり、あなたが画面上の主題を目立たせるために、それ以外の部分には「意図的に手を抜く」ことも必要になってくると同時に、逆にそれが、あなたの強調したい部分を存分に強調できるということです。何とも便利な手法なのです。^^

そして、事前に構図を研究して、充分な構想を練り、画面全体を使い切って「あなたが観てくださる人へ伝えたい感動」を表現してください。また、オリジナリティーが加味できれば、無敵の作品に仕上がります。

色彩表現の誤解

白いコスモスの画像です

鉛筆画やデッサンでは、色彩に頼りませんが、陰影や濃淡で色の強弱を示すことができます。

色彩が豊かな花を描く場合、光の当たり具合で色がどのように変化するかを把握し、それを濃淡のグラデーション(階調)で表現するのです。花ではありませんが、次の画像も参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

尚、既述していますが、仮に淡い色の花を見て描く場合に、淡いグレーを施した花の背景や隣接部に濃いトーンを持ってくることで、何となくカラーをイメージできるような作品に仕上げることもできます。

そうやって完成できた作品は、魅力的な仕上がりを得られるのです。

視点の一貫性の欠如

白いコスモスの画像です

一貫性のない視点から花を描くと、不自然な作品になることがよくあります。

描く際には、一つの視点を選び、それを通して花を表現することで、より自然で統一感のある鉛筆画やデッサンが可能になるのです。

これらの一般的な誤りを意識し、それぞれの修整方法を試すことで、よりリアルで美しい花の鉛筆画やデッサンを制作することができます。

技術の向上とともに、これらの問題点は徐々に克服できるでしょう。

鉛筆画やデッサンを楽しむための追加情報

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンを始めたばかりの人や、さらにスキルを磨きたい経験者の人にとって、役立つ情報も知っておくことは重要です。

本章では、鉛筆画やデッサンの学習と実践を支援するための追加情報を紹介します。

オンライン・チュートリアルと講座

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

インターネット上には、鉛筆画やデッサン技術を学ぶための無料および有料のチュートリアル(個別指導)や講座が数多く存在します。

これらは、初心者の人から上級者の人まで幅広くカバーしており、基本的な技術から特定の技法まで学べる内容が揃っています。とくに、ビデオ講座は実際の描画プロセスを見ながら学べるため、非常に効果的です。

参考書と図鑑

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンを深く学ぶには、専門の参考書や図鑑が非常に有効です。

これらの書籍は、花や植物、動物など、特定の被写体に焦点を当てたものから、技法や材料に関する深い解説を含むものまでさまざまです。図書館や書店、オンラインストアで探すことができます。

因みに、筆者の使っている本は、もう30年も使い続けていますが、中古でも良ければ購入できるようです。「東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 株式会社グラフィック社」です。

スケッチグループとコミュニティー

第2回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

他のアーティストと交流することは、技術を磨く上で非常に有益です。

地元のスケッチグループに参加するか、オンラインのフォーラムやソーシャルメディアのグループに参加して、作品を共有し、批評を得ることもできます。

同じ趣味を持つ仲間との交流は、新たなインスピレーションを得るのに役立ちますので、あなたがこれから鉛筆画やデッサンに取り組む場合には、基礎的な部分の学習も踏まえて、絵画教室へ行って学びましょう。

それが、独学でやる場合とは全く違う、効率的な学習の源です。少なくとも半年から1年くらいの間に、5作品ほどの指導を受けて、そのあとは独学で取り組んでも充分描いて行けます。

そうすれば、初歩段階の色々なことがすべて吸収できるので、上達が早まるのです。

展覧会と美術館

実際にアート作品を観ることは、鉛筆画やデッサンのスキルを向上させるためには欠かせない体験です。

美術館やギャラリーでの展覧会を訪れ、プロのアーティストの作品から学ぶことができます。尚、日展はきれいなだけで、野心的な作品が少なく感じます。

オススメは次の公募展です。

新制作展:https://www.shinseisaku.net/wp/

練習用のスケッチブック

定期的な練習は、鉛筆画やデッサンスキルを向上させる上で、最も重要な部分です。

A5サイズ程度の携帯用のスケッチブックを持ち歩き、日常のさまざまなシーンを対象にして、簡単にいつでも取り組めるようにすることも上達の手段になります。

しかし、人物を描きたいと思った場合では、見知らぬ人物を描こうと熱中してしまうと、いろいろと面倒なトラブルに巻き込まれることもありますので注意が必要です。^^

できるものであれば、あなたの自宅で毎日、「すべてを忘れて集中できる時間」を作り、静物画などに取り組み、集中して練習しましょう。

これらの情報を活用することで、鉛筆画やデッサンの技術を効果的に伸ばし、より楽しく学ぶことができるので、興味と情熱を持続させることで上達を早められます。

まとめ

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンを楽しむためのまとめとして、以下のポイントを押さえて努力することが重要なキーポイントです。

- 適切な花の選び方:描きやすい花を選ぶことが重要。花の形状や質感を事前に理解し、描きやすさの難易度に合わせて選択する。

- 基本的な鉛筆画やデッサン技術:適切な鉛筆の持ち方、基本的な線の描き方、陰影の表現を学び、これらの技術を磨くことが基礎固めになる。

- 花の質感と光の表現:花の質感をリアルに再現するためには、光と影の効果的な使い方が重要。花びらの光沢感や透明感を巧みに表現しよう。

- 特定の花のデッサン手順:チューリップや椿など、具体的な花の鉛筆画やデッサン手順を詳細に学習することで、技術の応用力を高められる。

- 一般的な誤りと修整方法:花の鉛筆画やデッサンでよくある間違いとその修整方法を知ることで、より質の高い作品を作れるようになれる。

- 追加情報の利用:オンライン講座、参考書、スケッチグループなど、さまざまな情報を活用してスキルアップを図る。

これらのポイントが、あなたが鉛筆画やデッサンの技術を体系的に学び、実践する上でのガイドとなります。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

ではまた!あなたの未来を応援しています。

この点については充分な注意が必要です。白くて簡単な花の造花から始めることがポイントです。