こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「呼んだ?-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を始めたいけれど、どんな道具を揃えれば良いのか分からない…。そんな初心者の人へ、プロが厳選した必須ツール10選をご紹介します。

鉛筆画の制作では、適切な道具を選ぶことで描きやすさや表現の幅が広がり、鉛筆画のクオリティーも向上します。

この記事では、各道具の役割や選び方のポイントを解説し、初心者の人でもスムーズに始められるようにサポート致します。

それでは、早速見ていきましょう!

鉛筆画を始めるために必要な道具とは?

鉛筆画を始めるためには、適切な道具を揃えることが重要です。使用するツールの種類や品質によって、描きやすさや表現の幅が大きく変わります。

本章では、モノトーンの鉛筆を用いた作品作りにおいて、最低限必要な道具を理解し、同時に選び方のポイントについても解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

描きやすさを左右する鉛筆の選び方

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、線の強弱や質感を表現するために、複数の硬度の鉛筆を使い分けます。一般的には、H系統(硬い)とB系統(柔らかい)を組み合わせるのが基本です。

- H系統(2H~H):明るい面でのディテール(詳細)や陰影を描く、細かい下描きやシャープな線を描くのにも適している。

- HB:下描きや細部のデッサンに適している

- B・2B:描き始めの下描きや基本的なデッサンに適し、最もバランスが良い鉛筆。

- 3B・4B:濃い陰影や柔らかな表現に向いている。

制作当初、初心者の人は2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7種類を揃えると、さまざまな表現に対応できます。それ以上の種類は、あなたがこの先も鉛筆画の制作をしたいと思えた時に、少しづつ揃えていきましょう。

細密な表現を可能にする補助ツール

鉛筆画では、単に鉛筆を使うだけでなく、細かな表現をサポートする道具も重要です。例えば、練り消しゴムは、消すだけでなくハイライトを作るためにも活用できます。

また、ぼかし表現を作るためには、ティッシュペーパー(小さくたたんで使う)及び綿棒や、ぼかし専用の道具である擦筆(さっぴつ)を使って擦ると、柔らかい影やグラデーションを描く際に便利です。

その他、指で擦ることでも代用できますが、指の場合には指の油分が紙につくことがあるため、前述のツールを使うことがオススメです。

紙質の選び方が仕上がりを左右する

スケッチブックや紙の質感は、鉛筆の乗りや線の表現に大きく影響を与えます。細かい描写を重視する場合には滑らかな紙(ケント紙など)、ザラついた質感を活かすなら画用紙や中目のスケッチブックが適しています。

そして、スケッチブックや紙の厚さも重要で、重ね描きをする場合には、ある程度厚みのあるものを選ぶと破れにくくなり安心です。作品の完成度を高めるためにも、目的に合った紙を選ぶことは重要です。また、酸を含まない素材であれば「黄ばみ」なども回避できます。

鉛筆画を始めるためには、鉛筆の硬度の選び方、補助ツールの活用、スケッチブックや紙質の選定がポイントになります。

プロが厳選!鉛筆画に欠かせないツール10選

鉛筆画を制作するうえで、適切な道具を選ぶことは作品の仕上がりに大きな影響を与えます。

本章では、プロの鉛筆画家が愛用するツールを厳選し、それぞれの特徴と活用方法を紹介します。

表現の幅を広げる多様な鉛筆

鉛筆画では、硬度の異なる鉛筆を使い分けることで繊細な表現が可能になります。プロの多くが使用するのは、10H~10Bまでの幅広い硬度を揃えた鉛筆です。また、メーカーよっては、11B・12Bまであります。

H系統の硬い鉛筆は、シャープな線を描くのに適しており、B系統の柔らかい鉛筆は深みのある陰影を作るのに最適です。特に2B~4Bは滑らかなグラデーションを生み出し、作品のリアルさを向上させる重要なツールでもあります。

あなたが初心者の場合には、前述していますように2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本があれば当面の制作ができますので、それ以外に当初は必要ありません。

細部を際立たせる鉛筆削りとカッター

鉛筆の芯先を適切に削ることで、線のコントロールが向上します。一般的な鉛筆削りだけでなく、ナイフやカッターを使うことで、芯の形状を自由に調整できて、より繊細なデッサンが可能になります。

特に、先端を長めに尖らせることで、髪の毛や布の質感をリアルに描くことができます。また、サンドペーパーを使って芯を微調整することで、線の太さや濃淡を自在に操ることもできます。

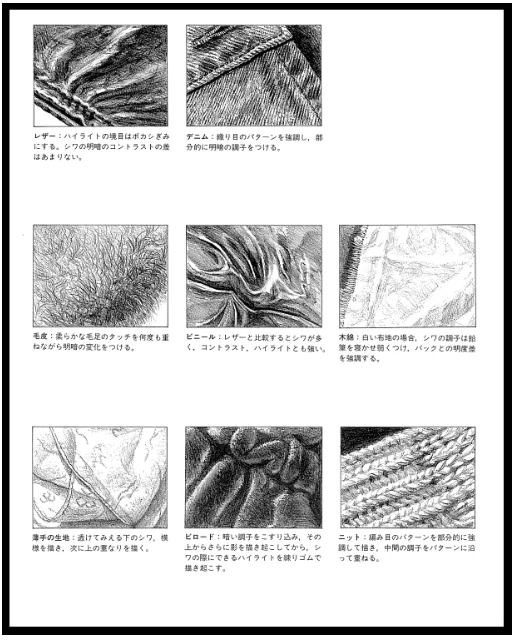

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

尚、鉛筆が鉛筆削りで削れないほど短くなった場合には、次の画像のような「鉛筆ホルダー」に鉛筆を指し込んで、ナイフやカッターで削れば2cm~3cmくらいまで使いきることができますし、鉛筆が握りやすくなります。

筆者が31年付き合っている鉛筆ホルダーの画像です

均一な影を作るためのぼかしツール

鉛筆画では、リアルな陰影を表現するためにも、ぼかし技術が重要です。そのための必須ツールがティッシュペーパー及び綿棒や擦筆(さっぴつ)です。

ティッシュペーパーは、広範囲のグラデーション(階調)を均一に整えるのに適していますし、擦筆は紙の繊維を傷つけずに柔らかくぼかすことができます。

特に、モノトーンの鉛筆画では、滑らかなトーンの変化が作品の質を決めるため、これらのツールを使い分けることが仕上がりを左右します。

ただし、筆者の場合には当初はぼかしを使わずに、2HやHを優しく軽く持って、何層にも塗り重ねて使うことや、専用の道具である擦筆(さっぴつ)よりも、身近なティッシュペーパーや綿棒で充分足りています。

鉛筆の選び方、鉛筆削りの使い方、ぼかしツールの活用法を押さえることで、鉛筆画の表現力は飛躍的に向上します。

プロが厳選!鉛筆画に欠かせないツール10選(一覧表)

| ツール名 | 用途・特徴 |

| 鉛筆(2H~4B) | 硬度の異なる鉛筆を使い分け、繊細な線や濃淡を表現するために必須。 |

| ナイフ/カッター | 芯の形状を調整し、細部のデッサンやシャープな線を描くために使用。 |

| サンドペーパー | 鉛筆の芯を特に細かく削り、細密描写の線の太さや濃淡をコントロールするための調整用。しかし、ほとんどの場合鉛筆削りで足りる。 |

| 擦筆(さっぴつ) | 柔らかく影をぼかし、自然なグラデーションを作るために使用。制作当初には必要ない。 |

| ティッシュ/綿棒 | 広範囲のぼかしやグラデーションを均一に整えるのに適している。当初は擦筆の代用品として使う。 |

| 練り消しゴム | ハイライトを作る、不要な部分を消す、微妙なトーン調整をするための必須ツール。特殊な使い方にも対応できる。消しカスが出ない。 |

| 通常の消しゴム(プラスチック消しゴム) | 鮮明な線を描き直す際に便利。硬さのあるものが精密な消去に適している。消しカスが出る。 |

| フィキサチーフ(定着スプレー) | 完成した作品の鉛筆の粉落ちを防ぎ、長期間保存できるようになる。 |

| スケール(定規)、コンパス | 構図のガイドラインを引く、直線を正確に描いたり、制作当初に球体を作る際に使う。 |

| ドローイングボード(支持体) | 紙が動かないよう固定し、安定した描画環境を作るために必須(イーゼルや画板)。 |

この一覧表を参考に、必要な道具を揃えて鉛筆画の制作に取り組んでください!

初心者向け鉛筆の種類と選び方のポイント

ステッドラー鉛筆の画像です

鉛筆画を始めるにあたり、鉛筆の種類を適切に選ぶことは重要です。モノトーンの鉛筆画では、線の太さや濃淡をコントロールするために、硬度の異なる鉛筆を使い分けます。

本章では、初心者の人が無駄なくスムーズに描き始めるために、基本となる鉛筆の種類と選び方のポイントを解説します。

初心者向けの鉛筆の選び方

鉛筆はメーカーによって描き心地が異なるため、自身に合ったものを見つけることが大切です。初心者の人向けには、複数の硬度を選ぶことがオススメです。

特に、ステッドラー、ファーバーカステル、三菱ユニなどのブランドは品質が安定しており、プロの使用率も高いため安心して使用できます。

ファーバーカステル鉛筆の画像です

また、芯が折れにくく均一な濃さが出る鉛筆を選ぶことで、描きやすさが向上しますが、ここで重要な点が一つだけあります。

それは、前述の7本の鉛筆を揃える際には、「同じメーカーの製品で揃える」ということです。その理由は、メーカーによって描き味が微妙に異なるからです。詳細は次の通りです。

硬度の違いと基本的な使い分け

筆者は、ステッドラーを主体にして、ファーバーカステルと三菱ユニを使っています。具体的には、10Hは三菱ユニ、9H~9Bをステッドラーとファーバーカステル、10Bは三菱ユニといった感じです。

- ステッドラー…カリカリとした描き味で、どこの画材店でも購入できる。

- ファーバーカステル…しっとり系の鉛筆だが、どこででも購入できるわけではない。

- 三菱ユニ…しっとりとした描き味で、比較的多くの画材店で販売している。

三菱ユニ鉛筆の画像です

筆者は、三菱ユニの鉛筆は10Hと10Bを使っていますが、10Hは薄い繊細なトーンでありながら、しっかりと画面に乗せることができますし、10Bは、本当に一番濃い色を使うときに重宝しています。

鉛筆の形状と握りやすさも重要

鉛筆の形状には六角形、丸軸、三角形などの種類があります。一般的には六角形が主流ですが、長時間描く場合には、手が疲れにくい丸軸や三角形の鉛筆を試してみるのも良いかもしれません。

しかし、筆者の場合には、前述していますように「鉛筆ホルダー」に差し込んで使っていますので、握りが一回り太くなって使いやすくもなります。

三角形や丸型の鉛筆でも良いのですが、あくまでも販売している店舗の主流は六角形なので、それを鉛筆ホルダーに差し込めば、長時間描いていても疲れにくくなれるのでオススメです。

また、これも前述していますが、鉛筆削りで削れないほど短くなった鉛筆を「鉛筆ホルダー」に差し込めば、鉛筆を2cm~3cmまで使い切ることができます。

初心者の人が鉛筆を選ぶ際には、硬度のバリエーション、品質の良いブランド、握りやすい形状に注目すると、スムーズに描き進めることができます。

最適な鉛筆を揃えて、鉛筆画のスキルを高めていきましょう!

鉛筆画の表現力を高める補助ツールとは?

パーティーの後で 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で表現力を向上するためには、鉛筆だけでなく、さまざまな補助ツールを活用することも重要です。

これらのツールを使うことで、細かなディテール(詳細)や滑らかなグラデーション(階調)、リアルな質感表現が可能になります。本章では、モノトーンの鉛筆画に役立つ補助ツールを紹介します。

細密なデッサンを可能にする極細調整ツール

筆者の使っている100円ショップで購入した果物ナイフの画像です(31年使っています)^^

筆者の使っているカッターナイフです

鉛筆の芯を適切な形状にすることで、より繊細な描写が可能になります。一般的な鉛筆削りよりも、ナイフ やカッターを使って芯を長く削ると、細い線や微細なタッチをコントロールしやすくなります。

また、 サンドペーパー を活用することで、さらに細かい調整ができて、滑らかな線を描く際に役立ちます。これらのツールを使うことで、髪の毛や布の質感など、細密な表現も実現できます。

制作当初には必要ありませんが、あなたが描くことに慣れて来ましたら、このサンドペーパーによる芯先の調整も検討してみましょう。

グラデーションをなめらかにするぼかしツール

鉛筆画のリアルさを引き出すためには、影やグラデーション(階調)の表現が重要です。そのためにも、ティッシュペーパー、綿棒、擦筆(さっぴつ) などを活用しましょう。

ティッシュペーパーや綿棒は、広範囲のグラデーションを均一に整えるのに適しており、スムーズなトーンの変化を生み出せます。

綿棒の画像です

一方、擦筆は、ピンポイントでぼかしを入れることができて、細部のディテール(詳細)を維持しながら自然な陰影を作り出せます。

作品を際立たせる消しゴムのテクニック

鉛筆画では、 消しゴムを使ったハイライトの表現も欠かせません。特に練り消しゴムは、スケッチブックや紙に優しく押し当てることで部分的な明るさを調整できて、光の表現を際立たせることに役立ちます。

練り消しゴムの画像です

それでは、練り消しゴムの具体的なテクニックをいくつか紹介します。

まず初めは、空きビンなどの輝く部分を持ったガラス製品を描く際には、モチーフの輪郭全体に、一旦HB等のトーンを優しく軽く縦横斜めの4方からの線(クロスハッチング)で埋めます。

そこへ、実際のモチーフの光っている部分を、スケッチブックや紙上のモチーフの光らせる場所を「練り消しゴム」で抜きます。その後は、それぞれの部分に必要なトーンを乗せていけば完成へ向かえます。

実際に、次の筆者の作品では、ビンの光っている部分の描き方をそのような手順で描いています。光っている部分を「白く残す」やり方もありますが、筆者はこの方が描きやすいのです。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

次に、花の花芯部を描く際にも、スケッチブックや紙上の花芯部の影になっている部分に、一旦HB等のトーンを優しく軽く縦横斜めの4方からの線(クロスハッチング)で埋めます。

そこへ、花芯部に、「練り消しゴム」を練って、鋭い千枚通しのような形状にして、雄しべや雌しべを描く部分に点を打っていき、その後は、それぞれの部分に必要なトーンを乗せていけば完成へ向かえます。筆者の次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

一方、 プラスチック消しゴムは角を使うことで、シャープなハイライトや細かな修整が可能 です。

尚、 電動消しゴム を活用すると、細かい部分の修整や強調が容易になり、作品のコントラスト(明暗差)を際立たせることができます。

鉛筆の芯を調整するツール、ぼかしを活用した陰影表現、消しゴムを駆使したハイライトのコントロールを組み合わせることで、鉛筆画の表現力を飛躍的に向上させることができます。

補助ツールを活用し、より完成度の高い作品作りに挑戦しましょう!

道具の使い方とメンテナンスで長持ちさせるコツ

鉛筆画を描くうえで、道具の適切な使い方とメンテナンスは作品の仕上がりに大きく影響します。

鉛筆や消しゴム、ぼかしツールなどを適切に管理することで、長く快適に使い続けることができます。本章では、鉛筆画に欠かせない道具を長持ちさせるためのポイントを紹介します。

鉛筆の削り方と芯の持ちを良くする工夫

筆者のアトリエの画像です

鉛筆の削り方一つで描き心地や耐久性が変わります。通常の鉛筆削りを使うと、芯が短くなりやすいため、 ナイフやカッターを使って芯を長めに削るのもオススメです。

削る際は、 芯を均一な太さに保ちつつ、先端を細くすると、細かいデッサンやグラデーション(階調)を施しやすくなります。

また、使用後は芯が折れないように キャップを付けたり、専用の収納ケースに収めることで、持ち運び時の破損を防げます。

消しゴムの効果を維持するための管理方法

練り消しゴムは、練って汚れを内部に閉じ込めるようにすると、長く使い続けられます。

具体的な練り方は、夏などの暑い時期であれば、そのまま練り消しゴムを縦に伸ばして半分に折り、捩じって引き延ばし、又半分に折るのを2~3度繰り返せばOKです。

寒い時期は、「温風ヒーター」で温めた後で、上記のように練ればOKです。筆者は、夏の間に2~3回練って、冬場は何もしていません。このやり方で、一番古い練り消しゴムは、「今年で31歳」です。^^

また、 湿気を避け、乾燥した場所に保管することで、劣化を防ぐことができますので、鉛筆などと一緒に、専用のケースに入れて保管してあげましょう。

100円ショップなどで書類入れ(28cm×39cm)が売られていますので、それらを活用するのも良い手です。筆者はそうしています。次の画像を参照してください。

筆者の描画道具入れです(上の一番左の練り消しゴムとこの書類入れは31歳です)^^

そして、プラスチック消しゴムは使用するうちに表面が汚れ、消す力が弱くなります。そのため、 定期的に表面をカッターで薄く削る ことで、新しい層を出し、消しやすさを維持できます。

また、ケース付きの消しゴムは、使用後にケースに収納することで、ホコリが付着するのを防ぐことができます。

ぼかしツールや補助道具のメンテナンス

綿棒や擦筆(さっぴつ)などのぼかしツールは、使用を重ねると鉛筆の粉が溜まり、表面が汚れてきます。

ティッシュペーパーや綿棒は 使い捨てにせず、複数回使用できるように適切に管理する ことで、コストを抑えながら効率的に作業できます。

擦筆は、使用後にサンドペーパーで先端を削る ことで、清潔な状態を保ち、次回の使用時に不要な色移りを防ぐことができます。

さらに、 フィキサチーフ(定着スプレー)のノズル部分は定期的に拭き取り、詰まりを防ぐことでスムーズな噴射が可能になります。

道具のメンテナンスを習慣化することで、描きやすさが向上し、道具の寿命を延ばすことができます。適切な管理を心掛け、より快適な鉛筆画の制作を楽しみましょう!

まとめ

旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を楽しむためには、適切な道具を選び、それらを長持ちさせるメンテナンスが欠かせません。

以下に、初心者の人から上級者の人まで活用できる、鉛筆画に必要なツールの選び方と管理のコツをまとめました。

鉛筆画に必要な基本ツール

- 鉛筆(2H~4B):細かい線から濃淡表現まで対応。

- ナイフ/カッター:芯を長く削り、シャープな線を描く。

- ティッシュ・綿棒・擦筆:なめらかなグラデーションを作れる。

- 練り消しゴム・プラスチック消しゴム:ハイライト調整や修整に必須。

- フィキサチーフ:仕上げ後の定着剤として使用。

鉛筆の選び方と使い方のポイント

- H系統(硬い鉛筆)はシャープな線向き。

- B系統(柔らかい鉛筆)は濃淡をつけるのに適している。

- 初心者の人は 2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本 を揃えると当面制作できる。

- 六角軸・丸軸・三角軸など握りやすさを検討しながら、販売店での主体は六角軸なので、握りやすさと、使い切りを考えて「鉛筆ホルダー」の使用も検討する。

道具を長持ちさせるメンテナンスのコツ

- 鉛筆:カッターで芯を長めに削り、サンドペーパーでも調整できる。

- プラスチック消しゴム:定期的に表面を削ってリフレッシュし、湿気を避けて保管。

- ぼかしツール:綿棒は使える面を使ったり、擦筆はサンドペーパーで汚れを削り落とす。

- フィキサチーフ:ノズル詰まりを防ぐため使用後にノズル部分を拭き取る。

道具を適切に選び、大切に管理することで、鉛筆画の表現力が大幅に向上します。これらのポイントを押さえて、より質の高い作品作りを目指しましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

適切な道具を揃えることで、より表現の幅が広がり、作品の完成度を高めることができるでしょう。