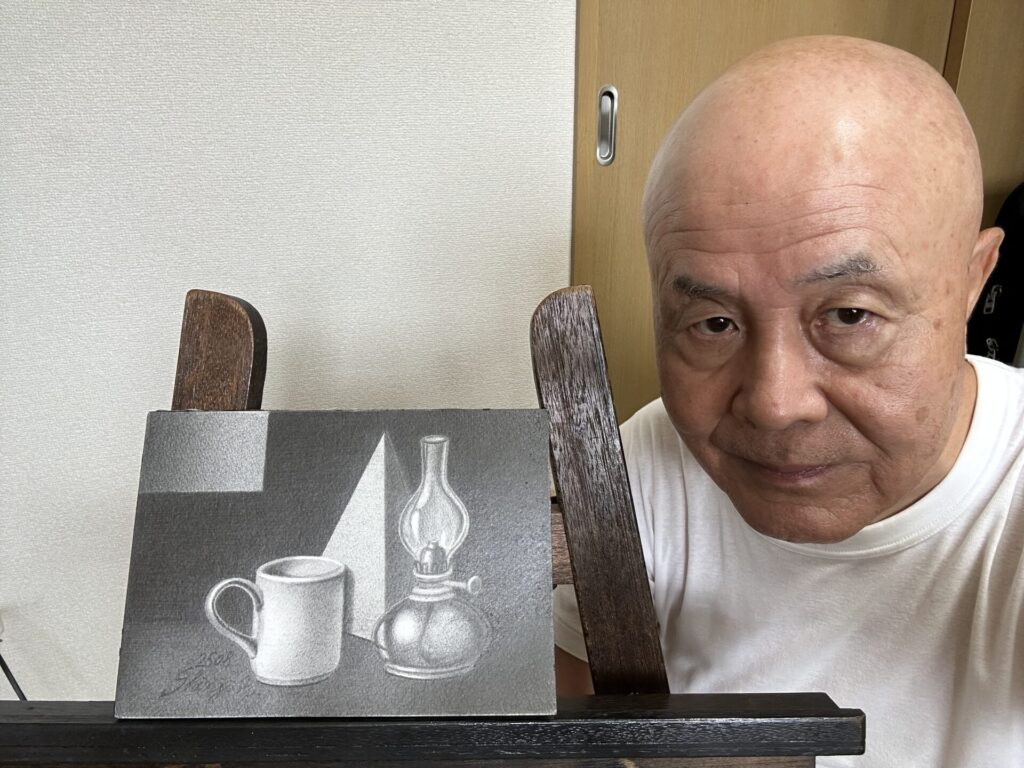

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、人物デッサンにおいて顔の角度は、観てくださる人の印象を大きく左右する重要な要素です。

正面顔では、感情が直接伝わり、斜め顔では柔らかさや奥行きが加わり、横顔ではシルエットによる個性が際立ちます。これらを鉛筆画で描き分けることで、作品にリアリティー(現実性)と説得力が生まれます。

この記事では、鉛筆画中級者の人を対象に、正面顔・斜め顔・横顔のそれぞれで表情を描き分ける際のコツやテクニックを具体的に解説しましょう。

それでは、早速どうぞ!

正面顔の表情を描き分ける基本

人物を描く上で、最も基本となるのが正面顔の描写です。

真正面からの顔は、感情をストレートに伝える力を持っており、鉛筆画中級者の人にとっては、観察力と表現力を磨く重要な練習対象となります。

本章では、正面顔を描く際に意識すべきポイントや、表情の描き分け方について見ていきましょう。

顔のバランスと対称性を意識する

正面顔では、左右の対称性が印象を大きく左右します。鉛筆画で、左右の対称を取りながらも完全に左右同じにせず、わずかなズレを残すことで自然な人間らしさが表現できるのです。

たとえば、目の大きさや口角の高さが微妙に異なることで、リアリティー(現実性)が高まり、無機質な仕上がりを避けられます。

下描きの段階で、縦横のガイドラインを引き、パーツの位置関係を慎重に整えることが重要です。

表情筋の動きを観察する

正面顔の表情を描き分ける際には、感情に応じて変化する筋肉の動きにも注目します。笑顔では口角だけでなく頬や目尻も連動し、怒りでは眉間や顎の緊張が現れます。

鉛筆画中級者の人は、こうした細かな動きを意識的に捉え、線の方向や濃淡で描き分けることが求められるのです。

単に、「口角を上げる」だけでなく、表情全体の連動性を再現することが、自然な描写につながります。

光と影で感情を強調する

正面顔は、構図上フラット(平坦)になりやすいため、光と影を効果的に使うことで感情を強調します。たとえば、強いトップライト(真上または真横からの光)を当てれば陰影が浅くなり、明るく爽やかな印象に。

逆に、斜めからの光を使えば片側に影が生まれ、憂いや緊張感を演出できるのです。

鉛筆の濃淡を段階的に重ねることで、肌の質感や表情の奥行きが強調され、リアリティー(現実性)が増します。

視線で印象を変える

同じ正面顔でも、視線の方向によって、与える印象は大きく変わるものです。

真正面に視線を向けると、強い意志や対峙する雰囲気が生まれますが、視線をわずかに外すことで、柔らかさや内面性が漂います。

鉛筆画では、瞳孔の位置やまぶたのラインの傾きを微調整することで、心理的なニュアンスを巧みに描き分けることが可能です。

正面顔は、人物表現の基礎でありながら、感情をもっとも直接的に伝える重要なモチーフとなります。

鉛筆画中級者の人は、左右のバランス、表情筋の変化、光と影の配置、そして視線の扱いを丁寧に研究することで、写実性と表現力を両立させられるのです。

斜め顔の自然な描写ポイント

人物の表情を豊かに見せるうえで、斜め顔は欠かせない角度です。正面よりも奥行きがあり、横顔よりも表情のニュアンスが伝わりやすいため、鉛筆画中級者にとって、練習効果の高い題材となります。

ただし、パースや比率を誤ると歪んだ印象になりやすいため、観察力と構成力の両方が試されるのです。

本章では、斜め顔を描くときに押さえておきたい重要なポイントを整理します。

奥行きを意識した顔の比率

斜め顔では、顔のパーツが遠近感を伴って並ぶため、正面顔とは異なる比率を理解する必要があります。

たとえば、遠い側の目や耳は必然的に小さく見え、口元や顎のラインも角度によって短縮されるのです。

鉛筆画中級者の人は、この遠近感を正確にとらえることで、自然な斜め顔を描けるようになります。基準線を対角方向に設定し、輪郭や目鼻口を配置する練習は効果があります。

鼻筋と頬の立体感を強調する

斜め顔の最大の特徴は、鼻筋が顔の中央からずれて、立体的に浮かび上がることです。鉛筆の濃淡を使って、鼻梁の影や頬の起伏を描くことで、奥行きと存在感が生まれるのです。

遠い側の頬は、影をやや深めに置き、近い側は明るく残すと、顔全体の立体感を際立てられます。

鉛筆画中級者の人は、こうした微妙な陰影の差異を見極めて、描写力を高めることが重要です。

表情筋の流れを斜め方向に追う

斜め顔の表情を描き分ける際には、筋肉の流れが立体的に見えることを意識します。笑顔なら頬が片側だけ大きく引き上がり、怒りならば眉の傾きがより強調されるのです。

表情筋を、斜めのラインに沿って描き込むと、顔の角度と感情の両方を自然に表現できます。

鉛筆画中級者の人は、片側に力が加わることで生じる左右の差を観察し、線の方向性で変化を表現する練習を行うと効果的です。

髪の毛と首のラインで角度を補強する

顔の角度を自然に見せるためには、髪や首のラインも重要となります。

斜め顔では、髪の流れや首筋の傾きが角度を補足し、全体の印象を安定させてくれます。とくに、首の付け根や鎖骨のラインは、顔の向きと一体となって、立体感を強調することが必要です。

鉛筆画中級者の人は、髪や首を単なる付属物ではなく、角度を示す要素として描くことで、画面全体のバランスを整えることができます。

斜め顔は、人物描写の中でも表情と立体感を同時に表現できる魅力的な角度なのです。

鉛筆画中級者の人は、顔の比率の変化、鼻筋や頬の陰影、表情筋の動き、そして髪や首のラインに注目することで、自然で奥行きのある描写を実現できます。

とくに、陰影や筋肉の左右差を意識することで、感情のニュアンスが豊かに伝わるため、実践的な練習を通じて、習熟していくことが望まれるのです。

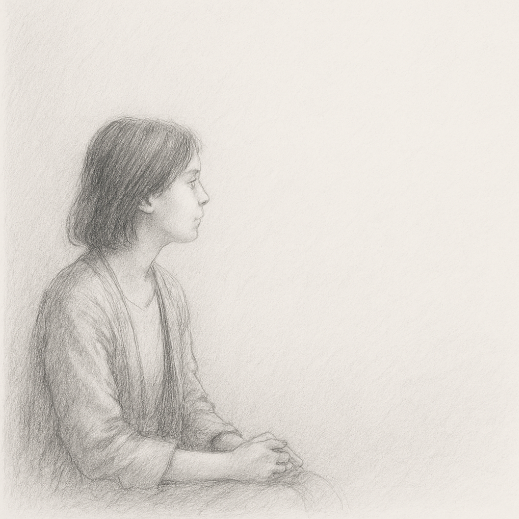

横顔で伝える個性と感情表現

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

横顔は、人物を描くうえでシルエットが際立つ角度であり、その人らしさや個性を最も強調できる描写のひとつです。

正面顔や斜め顔では、表情筋の動きや細部のニュアンスが重視されますが、横顔では輪郭やパーツの形が直接的に印象に影響を与えます。

本章では、鉛筆画中級者の人にとって、横顔の描写は観察力と単純化のバランスを問われる課題であり、シンプルでありながら、深い表現力を養う絶好の練習対象である点について解説しましょう。

顔の輪郭線を的確に捉える

横顔における、最大の特徴は輪郭線の美しさです。額から鼻、唇、顎に至るまでの流れが、その人物の印象を大きく左右します。

鉛筆画中級者の人は、単に線をなぞるのではなく、鼻梁の高さや唇の厚みといった細部を観察し、曲線に強弱をつけて描くことが大切です。

輪郭線に抑揚を持たせることで、平面的なシルエットに奥行きが加わり、人物の個性を際立てられます。

目とまつげの描写で感情を示す

横顔では、片方の目しか描かれませんが、その表現は非常に重要となります。

目の形やまぶたの角度、まつげの流れが感情を直接伝えます。穏やかな印象を与えるには柔らかいラインを、強い意志を感じさせるにはシャープな描き込みを行うと効果的です。

まつげを強調しすぎると、不自然になりやすいため、鉛筆画中級者の人は控えめな濃淡で、立体感を出す練習を心がけるとよいでしょう。

鼻と口で表情のニュアンスを作る

横顔では、鼻と口の関係が表情に直結します。鼻の高さや傾き、唇の角度が微妙に変化するだけで、感情の印象は大きく変わります。

笑顔では、口角が上がり顎のラインが柔らかくなり、緊張した表情では、唇が硬直し顎が強調されるのです。

鉛筆画中級者の人は、鼻と口の位置関係を正確に観察し、影の落ち方を丁寧に描き分けることで、横顔ならではの感情表現を深めることができます。

髪と首筋で個性を補強する

横顔の表現に欠かせないのが、髪と首筋です。額から耳にかけての髪の流れや、うなじから肩に至る首筋のラインが、人物の雰囲気を決定づけます。

髪を細かく描き込みすぎず、大きな束として方向性を示すと角度が安定し、自然な印象になるのです。

首筋の陰影を強弱に描き分けることで、頭部の角度や姿勢が際立ち、横顔全体の個性がより鮮明に伝わります。

横顔は、シルエットを基盤にした表現であり、人物の個性や感情を端的に伝える力を持っているのです。

鉛筆画中級者の人は、輪郭線の精度、目の描写、鼻と口の関係、そして髪や首筋のラインに注意を払いながら描写を行うことで、シンプルでありながら説得力のある横顔を表現できます。

余計な描き込みを避けつつ要点を押さえることが、横顔における魅力的な表現を実現する鍵となるでしょう。

角度ごとの比較で学ぶ表情の描き分け

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

正面顔・斜め顔・横顔のそれぞれには、独自の特徴があり、表情の印象も大きく異なります。

鉛筆画中級者の人にとって大切なのは、これらを単独で練習するだけでなく、相互に比較して違いを理解することです。

比較を通じて得られる気づきは、単なる模写を超えた、表現力の向上に直結します。

本章では、角度ごとの描写を並行して学ぶことで得られる効果と、具体的なポイントを整理しましょう。

正面顔と斜め顔の違いを見極める

正面顔は、感情を直接伝える角度であるのに対し、斜め顔は、奥行きやニュアンスを加える役割を持ちます。

同じ笑顔でも、正面顔では真っすぐで率直な印象を与え、斜め顔では柔らかく内面的な表情に見えるのです。

鉛筆画中級者の人は、この差を意識して描くことで、「正直さ」と「奥ゆかしさ」という、異なる感情の側面を使い分けられるようになれます。

練習の際は、正面顔と斜め顔を並べて描き、細部の変化を観察することが有効です。

斜顔めと横顔の違いを捉える

斜め顔は、立体感と表情のバランスを表現できる一方、横顔は、輪郭線が主役となり個性を際立てられます。

斜め顔の視点では、筋肉の動きや陰影が重視されますが、横顔では、シルエットの流れと鼻や顎の形が重要になるのです。

鉛筆画中級者の人は、両者を描き比べることで、「動きのある表情」と「静的な個性」を使い分ける感覚を養えます。

とくに、鼻梁や口角の位置が、どのように異なるかを丁寧に比較することが、理解を深める近道です。

横顔と正面顔の対比で印象を掴む

正面顔は、視線や筋肉の変化が強調され、横顔は輪郭やシルエットが際立ちます。

同じモデルでも、正面では感情の細部が前面に出て、横顔では、その人らしい形や雰囲気が強く印象に残るのです。

鉛筆画中級者の人は、両者を並べて描くことで、「内面を描く」正面と「外形で伝える」横顔の役割を明確に区別できます。

こうした比較は、表情を描き分ける際の発想を広げると同時に、作品全体の完成度を高める手助けとなるのです。

比較練習で得られる効果

角度ごとに描き比べる練習は、観察力と柔軟な表現力を磨くうえで、非常に効果的です。単独で描いていると気づきにくい違いも、比較することで浮き彫りになります。

たとえば、同じ怒りの表情でも、正面顔では眉間のしわが中心に強調され、横顔では顎のラインや唇の硬さに現れるのです。

鉛筆画中級者の人は、こうした差異を理解することで、「角度を変えれば印象も変わる」という視覚的な法則を実感できて、作品の幅を広げられます。

角度ごとの比較は、表情の描き分けを学ぶうえで、欠かせないプロセスです。鉛筆画中級者の人は、正面顔と斜め、斜め顔と横顔、横顔と正面といった組み合わせで描き比べることで、表現の幅を広げることができるのです。

顔の向きの、比較を通じて得られるのは単なる技術ではなく、感情を多角的にとらえる力であり、それが作品に深みを与える鍵となります。

実践で活かす表情描写の練習法

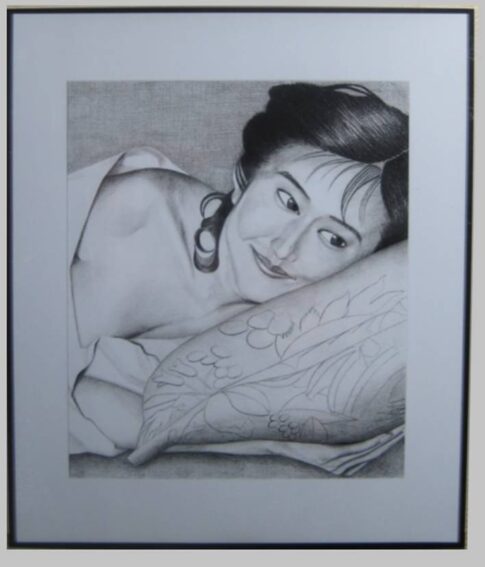

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

これまで、正面顔・斜め顔・横顔の特徴や比較による理解を深めてきましたが、最終的に大切なのは、それを実際の練習に活かすことです。

鉛筆画中級者の人は、理論を頭で理解するだけでなく、繰り返し手を動かして描く中で、感覚を磨いていく必要があります。

本章では、表情描写の習熟度を高めるための具体的な練習方法を紹介しましょう。

角度を変えた同一人物の連続スケッチ

一人のモデルを題材に、正面顔・斜め顔・横顔を連続してデッサンする練習は効果的です。

顔の各部位の位置関係が、角度によってどう変化するかを把握できて、自然な描き分けの感覚が養われます。

短時間で、複数の角度を描くことで観察眼が鍛えられ、迷いなく線を描けるようになるのです。

鉛筆画中級者の人は、同じモデルの複数の写真を使って、模写する方法から始めると取り組みやすいでしょう。

光源を変えて表情を強調する練習

光の方向を変えると、同じ表情でも印象が大きく変わります。

正面光は、感情を直接的に、斜光は奥行きとドラマ性を強調し、逆光では輪郭やシルエットが浮き上がるのです。

鉛筆画中級者の人は、光源を変えた練習を通じて、「表情の演出」に取り組むことができます。

影の深さや、位置を意識的に描き分けることで、同じ顔でも多彩な雰囲気を表現できる力が身につくのです。

部分描写で表情の要点を掴む

顔全体を描くことにこだわらず、目元・口元・眉だけを重点的にスケッチする方法も有効です。

部分練習を重ねることで、感情が最も表れやすい部位を集中的に理解できて、表情描写の精度が向上します。

たとえば、笑顔の口元と怒りの眉を交互に描くと、感情の差異がより鮮明に掴めるのです。

鉛筆画中級者の人は、部分練習を全体練習と組み合わせることで、無理なくバランスよく技術を磨けます。

模写と想像描写を組み合わせる

写真や鏡を使った模写だけでなく、想像で表情を描く練習を加えると効果が倍増します。

模写は観察力を鍛え、想像描写は記憶や発想力を育てます。両者を交互に行うことで、モデルがなくても、自然な表情を再現できるようになれるのです。

鉛筆画中級者の人は、まずは模写で基礎を固め、次に記憶を頼りに再現するステップを取り入れると、創造的な描写力が着実に育ちます。

実践的な練習は、理論を定着させるための不可欠な過程です。鉛筆画中級者の人は、角度を変えた連続デッサン、光源の工夫、部分描写、そして模写と想像の組み合わせを通じて、表情描写の技術を総合的に高められるでしょう。

これらを繰り返し行うことで、自然で説得力のある人物表現が可能となり、作品に深みとリアリティー(現実性)を加えることができます。

練習課題例(3つ)

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

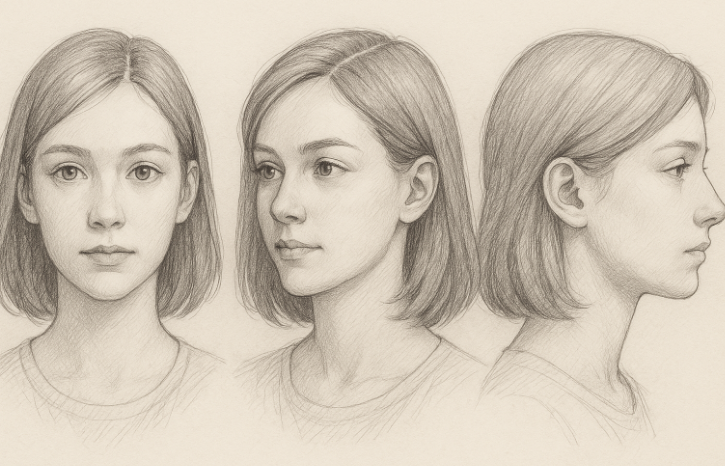

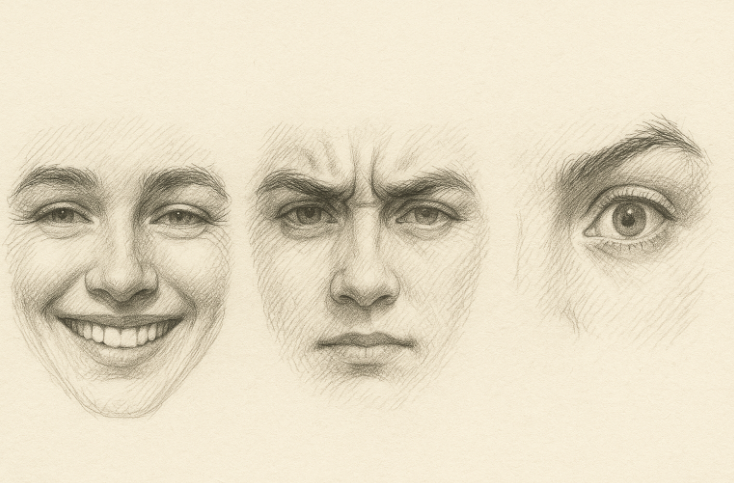

正面顔・斜め顔・横顔を並べて描く練習

同一人物をモデルに、正面・斜め・横顔をそれぞれ同じサイズで並べてスケッチします。

顔の比率やパーツの変化を比較できるように配置し、角度ごとに表情のニュアンスがどう変化するかを観察しましょう。

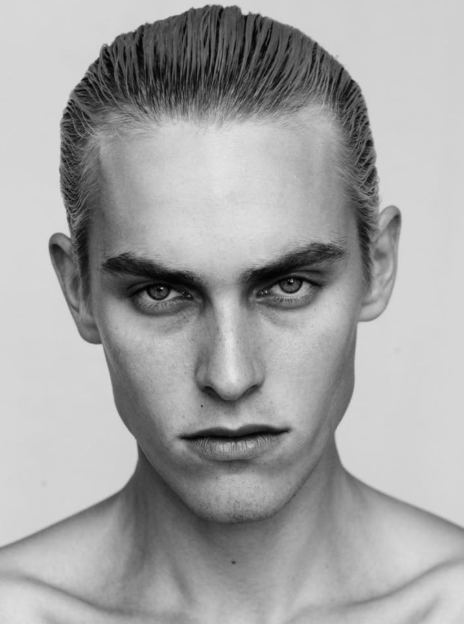

参考画像です

光源を変えて表情の印象を描き分ける練習

同じ顔を描きながら、光源を左上・正面・右下と変化させてスケッチします。

光と影がどのように表情を強調するかを比較し、鉛筆の濃淡によって感情の演出効果を理解しましょう。

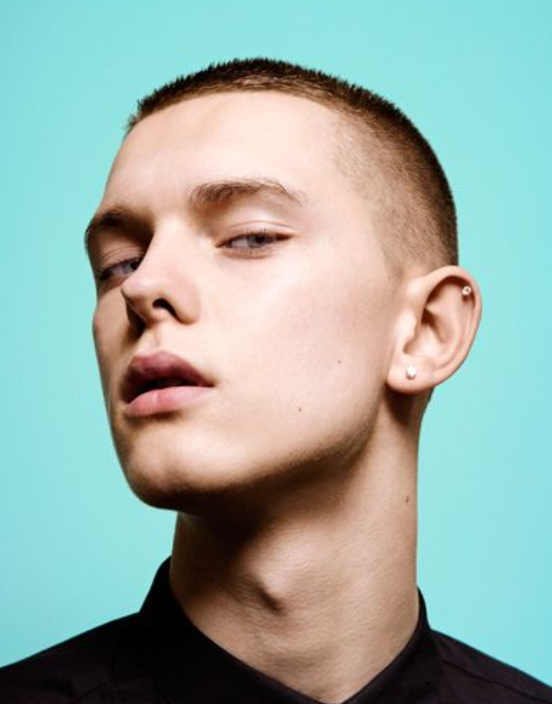

参考画像です

部分に注目した感情描写の練習

顔全体ではなく、目元・口元・眉をそれぞれ別々に描き分けます。

笑顔・怒り・驚きなどの感情を部分ごとにデッサンして、最小限の描写で感情がどれほど伝わるかを検証しましょう。

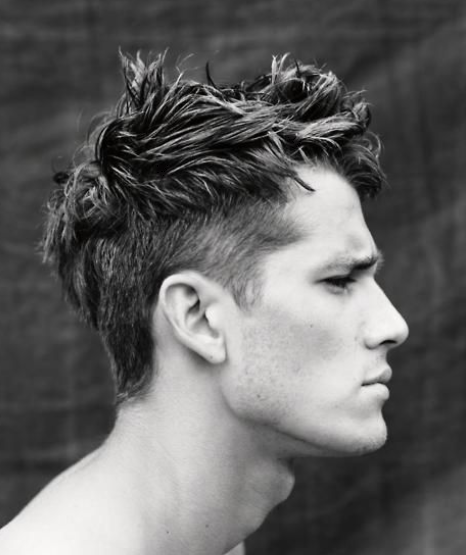

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

顔の角度による表情の描き分けは、人物デッサンを深めるうえで、欠かせないテーマです。

正面顔・斜め顔・横顔それぞれに独自の特徴があり、鉛筆画中級者の人が、これらを理解して描き分けられるようになれると、作品全体の説得力と感情表現の幅を格段に広げられるのです。

以下では、今回の学びを整理し、次のステップにつなげるための要点を振り返ります。

- 正面顔は、感情を最もストレートに伝える角度です。左右のバランスや表情筋の動き、光と影の使い方、そして視線の向きによって、印象が劇的に変化します。わずかな差異を丁寧に描写することで、自然で人間らしい表情を再現できます。

- 斜め顔は、立体感とニュアンスを同時に表現できる角度です。鼻筋や頬の陰影が奥行きを作り、表情筋の動きが左右非対称に現れる点が特徴です。髪や首筋のラインを加えることで、角度が安定し、自然な印象を強調できます。

- 横顔は、輪郭線が主役となり、その人らしい個性を端的に表現します。目の形やまぶたの角度、鼻と口の関係性、そして髪と首筋のラインが、印象を決定づけます。余計な描き込みを避けてシルエットを際立たせることが、横顔を魅力的に見せる鍵です。

- 角度ごとの比較は、違いを明確に理解する近道です。正面顔と斜め顔、斜め顔と横顔、横顔と正面顔を並べて描くことで、同じ表情でも角度によって、印象がどう変化するのかを実感できます。比較練習を繰り返すことで、観察力と表現力の双方が磨かれます。

- 実践的な練習では、角度を変えた連続スケッチや光源を変えた描き分け、部分描写、模写と想像描写の組み合わせが有効です。理論と実践を往復することで、表情描写の理解が定着し、自然でリアルな人物表現へとつながります。

鉛筆画中級者の人にとって、顔の角度による表情描写の習得は、単なる技術の習得にとどまらず、人物画の世界観を豊かにするための大きな一歩です。

今回の学びを基盤に、さらに多様な角度や複雑な感情表現に挑戦することで、作品はより深みと説得力を増していくでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-150x150.png)

小さな工夫が、表情のリアリティーを大きく左右するため、観察力を磨きながら段階的に描き分けを練習することが重要となります。