こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

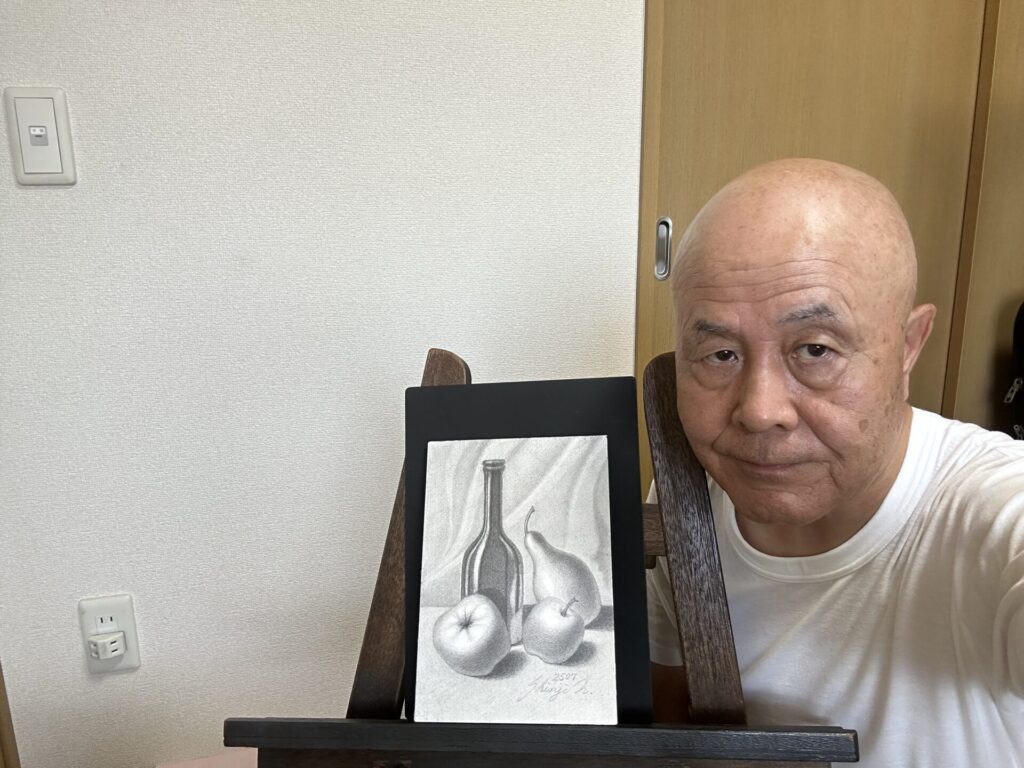

筆者近影 作品『静物2025-Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画の表現力をさらに高めたい中級者の人にとって、プロの作品から学ぶ視点は大きな成長の鍵となります。

ただ模写するだけではなく、構図の意図や視線誘導の仕掛け、余白の使い方などを丁寧に読み解くことで、自身の作品に活かせるヒントが観えてくるのです。

この記事では、他人の鉛筆画を分析する際に注目すべきポイントを整理し、構成力を育てる具体的な視点と実践方法をご紹介します。

構図に悩んでいる人や、ワンパターンから脱却したい、鉛筆画中級者の人にこそ読んでいただきたい内容です。

それでは、早速見ていきましょう!

作品を観る前に整えたい分析の基本的な視点

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、他人の作品から構図を学ぶ際には、ただ眺めるだけではなく、観察するための「視点の整え方」が重要です。

漠然と見ていては、構図の意図や計算された設計に気づけず、学びとしての深まりに限界が来ます。

本章では、分析を効果的に行うには、観察の出発点となる3つの基本的な視点を明確にしておく必要がある点について解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

視線誘導の仕組みに注目する

プロの構図では、観てくださる人の視線が意図的に動くように設計されています。

たとえば、モチーフの配置がS字やジグザグ、3角構成、さらには中心集中型など、複数の視線を誘導する仕掛けが存在するのです。次の作品はS字構図です。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

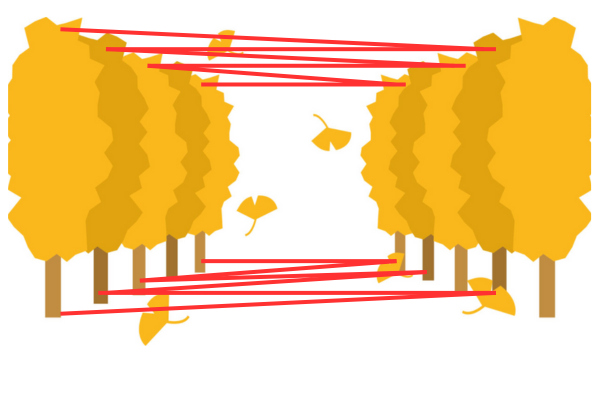

次の画像は、Z字(ジグザグ)構図の説明画像ですが、木立の根の部分のように2Dとして使ったり、あるは、梢のように3Dとして使うこともできます。

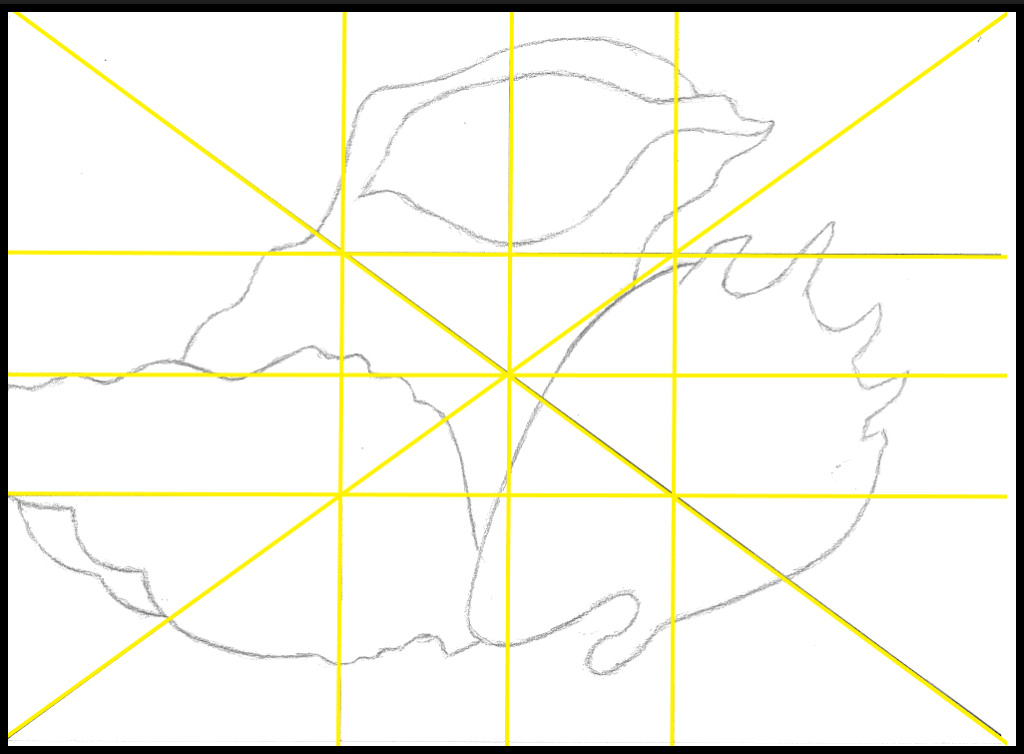

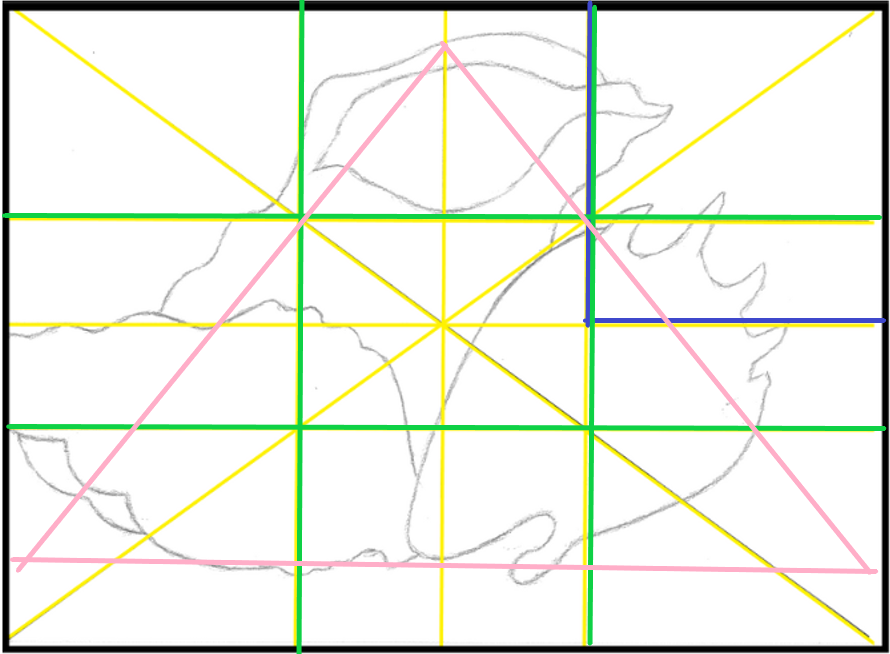

そして次の作品は、貝3つを使って3角形の構図を構成しています。

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

まずは、作品全体を見渡し、どこから視線が入り、どこで止まるのかをたどってみましょう。主題(主役や準主役、以下主題)に、自然に視線が誘導される作品ほど、構図設計の完成度が高いといえます。

余白と密度のバランスを観る

鉛筆画では、描かれていない「余白」も画面設計の一部です。プロの作品には、描き込みと余白の対比を巧みに活かし、緊張感やリズムを演出する工夫がみられます。

たとえば、主題の周囲を静かな空間にすることで強調効果を高めたり、逆に密度の高いエリアを画面の一部に集中させて、視覚的な重心をつくったりしているのです。次の作品では、一瞬で視線を画面の奥へと導いているのです。

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

描かれていない空間にこそ、構図の意図が反映されています。

主題と副題の関係を読み取る

主題だけを強調しても、画面が単調になってしまいます。プロの作品では、主題を支える副題的な要素が絶妙に配置されているのです。

たとえば背景の建物、影の流れ、小物の配置などが副題として主題を引き立てる役割を果たしています。

これらの副題は、主題の位置を安定させたり、空間をつなげたりと、構図の中で機能的に働いていることが多いのです。

次の作品では、黄金分割の画面最上部から滴った水滴の跳ね返りを描くことで、観てくださる人の視線を画面上から下へ、そして、画面左の「抜け」へ、その後、跳ね返りに戻り、また画面の右上の「抜け」に誘導しています。

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

この作品では、視線の誘導は重要ですが、観る以外の「聴く」を重視して制作しています。「ピチョン」と聞こえそうでしょう?^^

あなたも、視線誘導は当然ですが、ストーリー性というか、五感に訴えることのできる、「観る」だけではない、もう一つや二つの五感に訴えられる構成を考えてみませんか?不思議な魅力のある作品になること請け合いです。

このように、視線の流れ、余白の扱い、主題と副題の関係という3つの視点を事前に意識しておくことで、作品分析は格段に深まります。

構図を読み解くための視線誘導の分析法

旅立ちの詩Ⅰ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

他人の鉛筆画を分析するうえで、最も構図の理解に直結するのが、「視線誘導」の仕組みを読み解くことです。

視線がどこから入り、どこを通過して、どこで止まり、さらにどこへ移動していくのかを意識的にたどることで、作者がどう画面を設計しているかが浮かび上がってきます。

本章では、視線誘導のコツについて解説しましょう。

視線の入り口を特定する

多くの作品には、無意識のうちに目が向かう「入口」が存在します。

画面左上や中央など、視線が自然に吸い寄せられるように描かれた線や、明暗及び形が手がかりです。

たとえば、明るい空間から暗部へと移動するようなグラデーションや、道・木の枝などが視線を導くガイドとして機能していることがあります。

次の作品も、床上に滴った水滴から、画面左上の「抜け」に向かって視線を誘導しているのです。

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

そして、改めて、画面上部の「これから滴ろうとしている水滴」「床上に落ちて飛び散っている水滴」「手前に流れようとしている床上の水滴」を観て、改めて「抜け」に向かうような感じになっています。

視線の動きとリズムを可視化する

あのね…。 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

視線が、モチーフを順にたどるように構成されている作品では、緩急のあるリズムが感じられます。

描かれた形の方向性、繰り返し、大小のバランスなどがこの視線のリズムを生み出します。スケッチブックや紙の上に、矢印で流れを記してみると、どのような構図的工夫があるかが明確になるのです。

流れが停滞しない作品は、見飽きない魅力を持っています。

視線の、入り口→主題→最終的に移動していく方向の関係を探る

視線が最終的にとどまる場所、すなわち「着地点」は、構図の焦点です。主題がその着地点にあるかどうか、またそこへ至る視覚的な誘導線や、その後最終的に移動していく導線が機能しているかも検証しましょう。

もしも、主題へ自然に視線が移動できない場合には、それは視線誘導が適切に働いていない可能性があるのです。

プロの作品は、入り口→主題→最終的に移動していく方向が設計されており、観てくださる人の視線を無理なく導いています。視線誘導を読み解くことで、画面設計の背後にある作者の意図が浮かび上がります。

次の作品では、奥へと続いている道路の突き当りが主題であり、視線を誘導していますが、この奥の突き当りは、画面上の縦の寸法の√2の位置に据えています。つまり、縦の寸法÷1.4141で得られた寸法で分割しているのです。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

主題の位置は取組みやすい、3分割・黄金分割・√3分割・√2分割のそれぞれの構図を活用するようにしましょう。詳しくは、この記事の最終部分に、構図に関する関連記事を掲載しておきますので参照してください。

鉛筆画中級者の人は、この流れを自身の作品づくりに応用することで、主題の明確化と構図の安定感を同時に得ることができるのです。

画面構成を理解するための空間と重心の分析

構図を分析する際に、見逃してはならないのが、画面の「空間設計」と「重心」の扱いです。

作品が静かに感じられるのか、緊張感があるのかは、モチーフの配置と空間の取り方に起因しています。

鉛筆画中級者の人が、プロの画面設計を読み解くには、空間と重心の2つの観点を同時に観察する必要があるのです。

因みに、次の作品では、√2構図分割基本線の交点(I)に主題の中心を据えています。奥から手前に迫って来るように描くことで、「緊張感」を高める意識で制作しています。

-220608.png)

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、空間と重心の取り方について解説しましょう。

画面の中で空間がどのように分割されているか

境内にてⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

空間の分割には、3分割法や黄金比などの構図理論が応用されていることが多く見られます。

主題が画面のどこに配置され、どこに余白があるのかを観察することで、作者の意図が観えてくるのです。

とくに、上下左右の空間のバランスが取れている作品ほど、安定感や視覚的な心地よさを感じさせてくれます。

重心の位置を視覚的に確認する

モチーフの量感や描き込みの密度によって、画面の重心は変化します。

重心が偏っていると作品全体が不安定に感じられることもありますが、意図的に重心をずらすことで緊張感や動きを生む場合もあるのです。

プロの作品では、そのバランスを巧みにコントロールしており、画面の左下や右上などにも効果的な重心配置が見られます。

尚、重心といえば、重要な点をお伝えしておきます。わずかに傾斜した地平線を作ることで、画面上に動きを出せます。しかし、この傾斜を作った場合には、その「動きを制御するアクセント」が必要になのです。

次の作品では、その傾斜の下に「水平線」を含む黒いトーンがあります。また、このトーンの物体は、画面左下の角も同時に暗示模しています。

境内にてⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

もしも、この「動きを制御するアクセント」がない場合には、視覚上の動きを抑えるはたらきがなくなってしまうので、「落ち着かない画面」になってしまうので、「動と制御」はペアで使うと記憶しておいてください。

あまり教えてもらえないテクニックなので、あなたの「得意なテクニック」の一つに加えてください。また、角度が急すぎると制御しにくくなり、微妙な傾斜では、「次の動きを待つ」という状態にもなります。

空間と重心の相互作用を観る

旅立ちの詩Ⅲ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

空間の広がりと重心の配置は、互いに影響し合っています。

たとえば、主題が中央にある場合でも、左側に大きな余白が取られていれば、視線は自然にそちらに引っ張られることがあるのです。

こうした空間の重心移動を視覚的にとらえることで、構図にどんな演出がなされているかが読み解けます。

鉛筆画中級者の人が、空間と重心に注目することで、描かれていない部分にも意味があることを理解できるようになれます。これは、自らの画面設計力を一段階高めるための大きな学びです。

構図の再現と応用を意識した模写とスケッチの使い分け

境内にてⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

作品を分析しただけで終わらせず、自身の構図力として定着させるためには「再現」と「応用」の両輪が必要です。

鉛筆画中級者の人にとっては、模写とスケッチを意図的に使い分けることで、学びを実践へと変えることが可能になります。

本章では、取り込んだ知識やテクニックを、あなたが本当の意味で「吸収」するための、応用に取りかかる必要性について解説します。

模写による構図パターンの再現訓練

ノーマ・ジーンⅡ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

模写は、構図設計の意図をそのまま追体験できる手段です。

作者がどこに主題を置き、どう空間を処理しているかをなぞることで、理屈ではなく実体験として構図を理解することができます。

ただし、単にそっくりに描くことではなく、「なぜこの配置にしたのか」を考えながら進めることが重要です。

スケッチによる構図要素の抽出練習

第3回個展出品作品 パーティーの後で 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

スケッチは、模写よりも柔軟な訓練法で、構図要素だけを抽出して自身の制作スタイルに取り入れることができます。

たとえば、背景の余白の取り方や、視線の動きの工夫など、気づいた要素を短時間で描き留める習慣をつけると、構図設計の引き出しが増えていくでしょう。

スケッチブックに、構図メモとして蓄積していくと効果的です。

再構成で応用力を高めるステップ

ノーマ・ジーンⅢ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

模写とスケッチで得た構図要素を、あなたなりに再構成して新しい作品に応用してみましょう。

たとえば、他人の作品の構図をベースにしつつ、自身のモチーフに置き換えて再構成することで、構図の理解が実践的なスキルへと変わります。これは単なる模倣ではなく、創造的な吸収として機能してくれるのです。

模写とスケッチの両方をバランスよく使い分けることで、作品分析が知識の吸収だけでなく、表現力の向上に直結するプロセスとなります。

鉛筆画中級者の人にとって、他者の構図を活用した自身の作品を制作することは、スキルの蓄積に直接つながって効果を実感できますので、習慣的な構図訓練として大いに有効です。

他人の構図を自身の表現に活かすための実践アプローチ

パーティーの後でⅠ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

分析によって得た構図知識を、自身の作品に落とし込むには実践的な工夫が必要になります。

鉛筆画中級者の人が、「観る」から「使う」へとスキルを移行させるためには、表現の中でどのように構図を活かすかを、意識的に設計していくことが求められるのです。

本章では、あなたが取り込んだ構図知識を、どのように具体的な応用をしていったらよいのかについて解説します。

主題に合わせた構図選びの視点

まず、あなたが描きたい主題に最適な構図パターンを選ぶことから始めます。

たとえば、静けさを出したい場合は左右対称や中央集中型、緊張感を持たせたいなら斜め構図や3角構成が効果的です。

他人の作品から学んだ構図の「型」を、自身の表現目的に合わせて選定する視点を養いましょう。

次の作品は、3角構図ですが、背景に濃く斜め上へと続く動きを作り、画面4隅の充実を意識した作品となっています。

フォックスフェイスのある静物 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

また、モチーフの反射も描き込むことで、独特な世界観を表現してみました。この影を描く際には、黒い下敷きを用意して、そこへモチーフを載せることで素敵な影がはっきりと映り込みますので、試してみましょう。^^

描き始める前の構図設計シートを活用

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

構図の応用は、描き始める前から始まっているのです。

あらかじめ、「構図設計シート」やラフスケッチで、主題、副題、視線誘導の流れ、空間のバランスなどを設計しておくことで、仕上げに至るまで構図の軸がぶれることがなくなります。

これはプロの多くが実践している工程ですが、現実的にはエスキース(下絵)として取り扱うことで、あなたが制作する画面に基づいた縮尺の画面に描き込めて、本制作画面上の主要な位置を割り出せるのです。

この件についても、エスキースに関する関連記事をこのブログの最終部分に掲載しておきますので、参照してください。

完成作品の構図を自己評価する習慣

-2019-3.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

描き終えた、あなた自身の作品を客観的に見直すことも大切です。

「視線の動きが自然におこなえるか」「重心は安定しているか」「余白に意味はあるか」など、構図面に関するチェックポイントを設けて自己評価を行いましょう。

他人の構図分析で得た視点を、自身の作品にも同じように当てはめてみると、成長の道筋が観えてきます。

このように、構図の知識を表現へとつなげるためには、設計・実践・評価の3段階を意識して繰り返すことが重要です。

鉛筆画中級者の人にとって、他人の作品の分析は、構図力を養うだけでなく、自らの表現を強化する最良の学びの源泉となります。

練習課題(3つ)

-2019-2.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみましょう。

視線誘導の分析スケッチを行う

- プロの鉛筆画を1枚選び、視線がどこから入り、どこに向かって動いていくかをスケッチブックや紙に矢印で描き入れて可視化する。

- さらに視線が一時的に止まる主題のポイントと、さらに視線の動いていく方向を記録する。

- 最終的に、視線の動きが自然かどうか、あなたなりの考察を添える。

構図要素の抽出スケッチブックを作る

- 気に入った構図の鉛筆画を複数ピックアップし、それぞれの構図パターン(対称構成、3角構成、余白の使い方など)を簡略化してスケッチする。

- 1ページに1構図とし、なぜ印象的なのかを簡単にメモする。

- スケッチブックを構図辞典として、繰り返し見返すと同時に、何度も制作する。

再構成模写で構図の応用力を養う

- 他人の作品の構図を参考に、自身では別のモチーフで描いてみる。

- 例:参考作品の構図だけを借りて、自身の静物や風景を配置し直して描いてみる。

- 描いた後は、元の構図との違いや自身の構成力について振り返る。

まとめ

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

他人の鉛筆画を分析して構図力を鍛えることは、知識としての理解を超えて、表現の質を飛躍的に向上させる重要な学びの方法となります。

ただ眺めるのではなく、「どう観て、どう読み取り、どう活かすか」という視点を持つことで、観察が実践的なスキルへと変わっていくのです。

この記事で紹介しました、構図分析のアプローチを整理し、鉛筆画中級者が自身の制作に役立てるための実践ステップを以下にまとめます。

- 作品を分析する前には、視線誘導・余白・主副関係の3視点を意識しておく。

- プロの構図を観察する際は、視線の入口から終点までを矢印などで可視化してみる。

- 空間と重心のバランスを観察することで、構図の安定感や緊張感の演出法が見えてくる。

- 模写は構図の再現力、スケッチは構図の抽出力を養う目的で使い分けると効果的。

- 他人の構図を自作に活かすためには、描く前の構図設計・描いた後の構図評価が必須。

- 学んだ構図パターンは、自身のモチーフに置き換えて再構成することで応用力が身につく。

- 構図分析は一度きりで終わらせず、習慣的に繰り返すことで構成センスが磨かれる。

- ノートやスケッチブックに分析記録を残すことで、学びを視覚化しやすくなる。

- 描く→分析する→描き直すという反復が、構図の理解と表現の両面を強化する。

- 観察から創作への橋渡しを意識することが、鉛筆画中級者から上級者への鍵となる。

構図は、目に見えるものの奥にある、「見せ方の意図」を読み取る作業です。プロの作品を通じて他者の意図を探ることで、自身の構図設計にも意識が向き、画面の説得力が高まっていきます。

また、五感(観る・聴く・触る・嗅ぐ・味わう)に訴える「響き」も考えて行きましょう。モチーフの質感を高めた制作でも良いのです。

鉛筆画中級者の人は、知識を実践に変えるための視点・訓練・検証の3ステップを丁寧に繰り返すことで、構成力のある表現者として着実に成長していけるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

鉛筆画中級者の人にとっては、こうした視点を持って他人の作品を観察することが、構成力と画面設計の理解を飛躍的に高める第一歩となるでしょう。