こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、桜の鉛筆画は、その繊細な花びらや枝ぶりだけでなく、構図によって全体の印象が大きく変わります。

そして、どんなに上手に花びらを描いても、配置やバランスが悪ければ作品の魅力は半減してしまいます。

この記事では、鉛筆画における桜の構図づくりに焦点を当て、初心者の人でもわかりやすく実践できる配置のコツをご紹介します。

画面にリズムを生み出す枝の配置、余白の取り方、遠近感を意識した花の重なりなど、構図の基本から応用までを丁寧に解説。

桜の美しさを最大限に引き出す構成力を身につけ、あなただけの春の風景を鉛筆で描き出しましょう。

それでは、早速どうぞ!

なぜ構図が大切なのか?桜の魅力を引き出すための基本的な視点

桜の鉛筆画を描くとき、花の形や細部だけに集中してしまいがちですが、構図こそが作品全体の印象を左右する重要な要素なのです。

構図が整っていると、観てくださる人の視線が自然とモチーフや作品の奥へと導かれ、作品に安定感や奥行きが生まれます。

本章では、桜というモチーフの特徴と、それをどう配置すれば魅力が最大限に伝えられるかについて解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

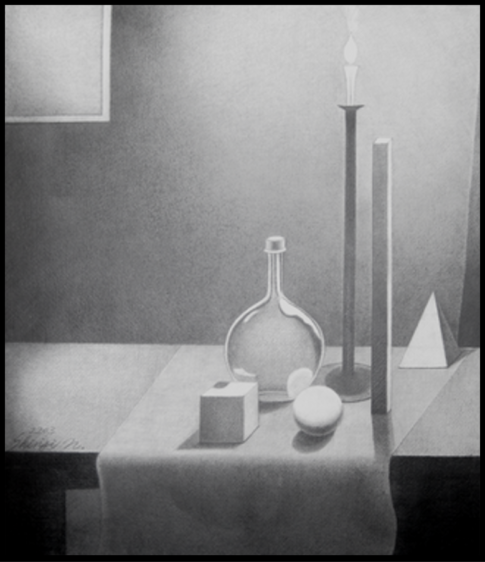

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

まず、あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある方は参照してください。

桜の形と構造を理解する

桜の花は丸みのある、5枚の花びらと細い枝が特徴です。

柔らかく重なる花びらや、うねるような枝のラインを理解することで、構図における動きが生まれます。

観てくださる人の視線を誘導する

画面の中で、観てくださる人の視線が自然に主役の桜や画面の奥に流れるように、枝の角度や周囲の空間の取り方を工夫します。

斜め方向に枝を配置すると、視線が滑らかに流れやすくなります。

桜の魅力をどう見せたいか決める

花の繊細さを強調するのか、満開の枝ぶりを見せたいのかによって、中心に据えるべき要素が変わります。

表現したい内容を構図に反映させましょう。

3分割構図で美しく見せる!桜を配置するバランスの法則

構図に迷ったときに、頼れるのが3分割構図です。

画面を縦横それぞれ3分割して、その交点や線上に主役や準主役を配置することで、美しく安定感のある構成が実現できます。

また、交点のEFIJに桜の花の中心を据えることで、画面上にまとまりが出るばかりか、見映えのする構成に仕上られます。次の画像を参照してください。

-220609-5.png)

本章では、3分割構図が桜の自然な枝ぶりに相性が良く、初心者の人にも使いやすい方法である点について解説します。

3分割構図の基本を活かす

画面を縦横3分割し、右上や左下の交点に主役の花を配置することで、視線誘導とバランスが両立できます。

中央に置くよりも自然で、静かな余白が生まれます。

枝の流れと3分割の交点を合わせる

桜の枝を3分割の線に沿って流すと、画面にリズムが生まれ、動きが感じられます。

特に、斜め方向の構成は視覚的な変化をつけやすいです。先ほども掲示していますが、次の画像を参照してください。対角線の①や②の方向に、枝を沿わせることで、観てくださる人の視線を誘導できます。

-220609-5.png)

また、地平線の位置を⑦に合わせると大地の広がりを、⑧に合わせると空の広がりを表現できます。

複数の桜を配置する場合の工夫

主役の花を1つに絞り、他はぼかしや簡略化で表現することで、3分割構図が崩れず、印象的な配置になります。

次の作品は3分割構図ではなく、「黄金分割構図(※)」ですが、主役(正面を向いている花)の花を画面縦横の「黄金分割の交点」に据えていますし、枝を斜線に沿わせています。

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

ご覧のように、主役と準主役(主役の左側の花2つ)には、特別にはっきりとハイライトを施すと同時に、背景に濃いトーンを持ってきて引き立てる一方で、それ以外の花には、淡くトーンを乗せることで主役と準主役を引き立てています。

※ 黄金分割については、前述していますように、この記事の最終部分の関連記事に掲載していますので、関心のある方は参照してください。

サンプルの制作例

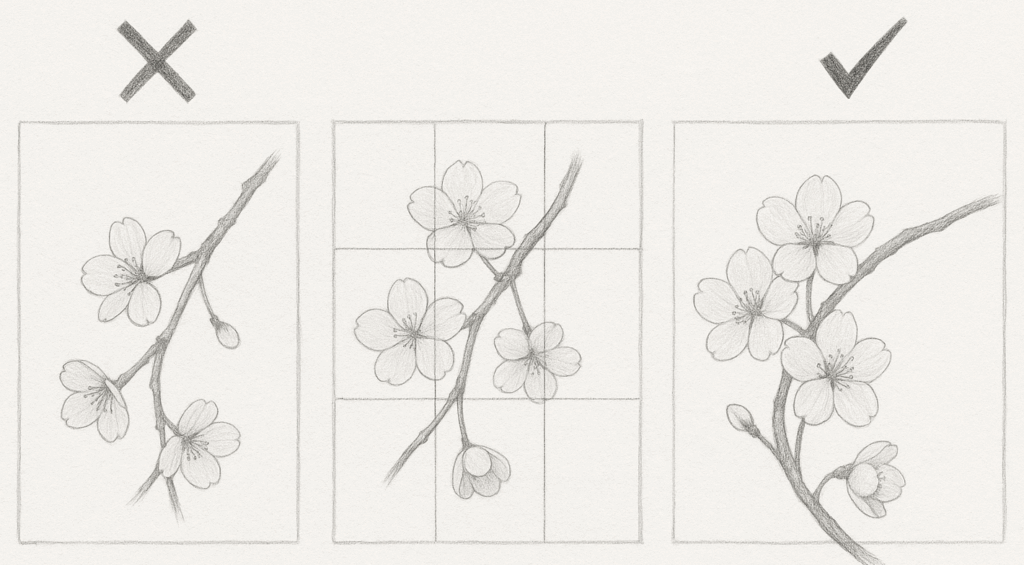

実際に、制作する場合の例を参照してください。次の画像では、どのように制作したら良いのかを示しています。

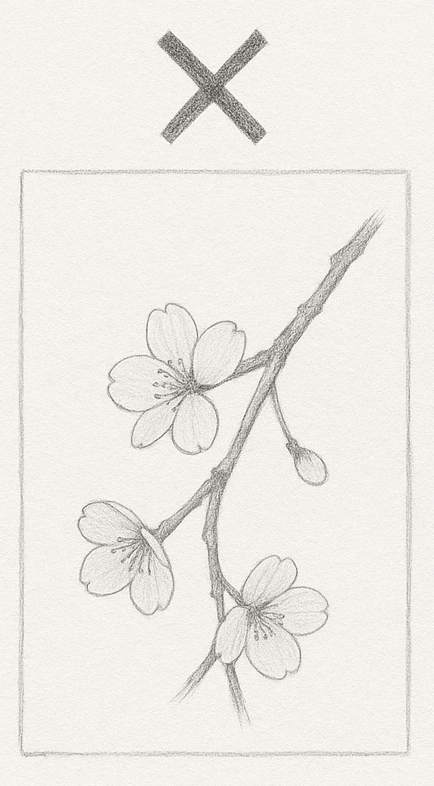

左:❌マーク(悪い例)

この構図は「避けるべき例」を示しています。

・桜の花の配置にまとまりがなく、

・画面のバランスが悪く、

・視線の流れも断ち切られており、構図として不安定です。

つまり、「どう配置すると失敗しやすいか」をわかりやすく伝えるネガティブな例です。

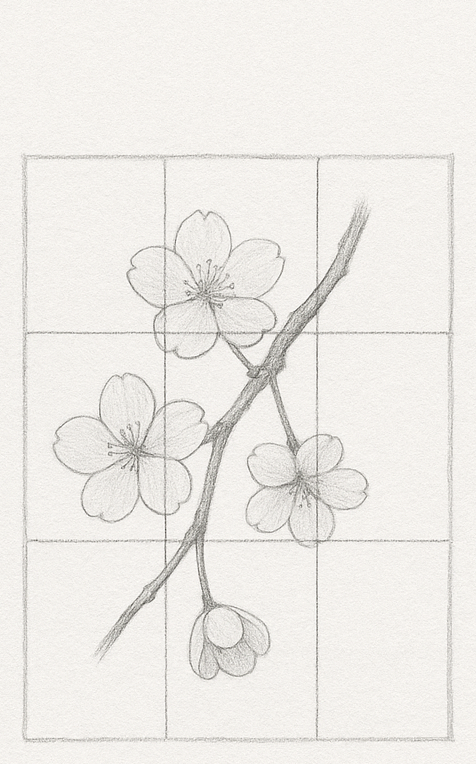

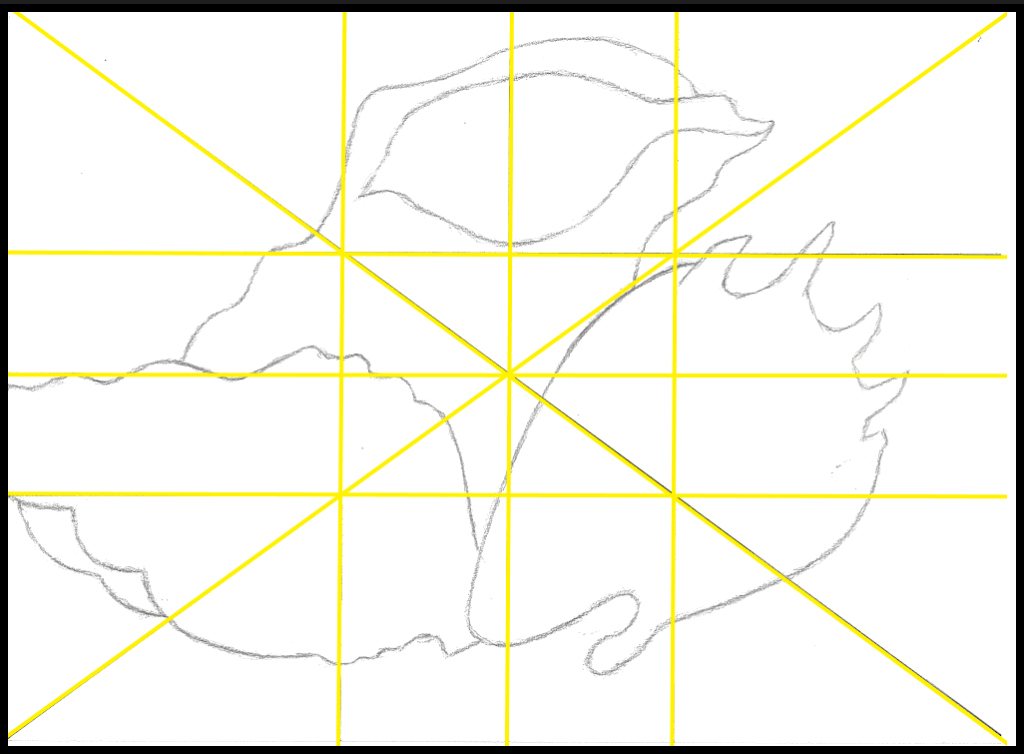

中央:印なし(構図の途中・練習用の例)

中央の例には、3分割ガイドラインが引かれていますが、❌も✔も付いていません。

これは、「3分割構図の基本を学ぶための練習例」であり、「良し悪しを判断するものではなく構造を示した例」です。

・交点に花が配置されており、

・視線誘導の基本が実践されている

一方で、枝のリズムや余白の処理がまだ未熟なため、中立的な立ち位置として無印にしています。

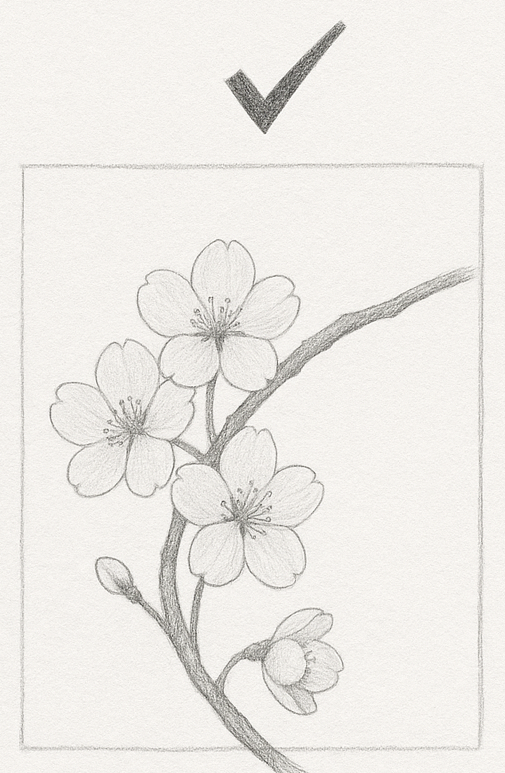

右:✔マーク(良い例)

これは、「推奨される理想的な構図」の例です。

・3分割や対角線に沿って枝が流れ、

・花が集まりつつもリズムと余白が取れており、

・視線が自然に主役に集まる

バランスの良い構成です。✔は「構図的に完成度が高い」ことを意味しています。

さらに、何度も登場しますが、次の3分割構図基本線の中の交点EFIJに花の中心を据えると、もっと主役や準主役を引き立てられます。

-220609-5.png)

3分割構図は視線誘導・空間表現・安定感のすべてを兼ね備えた構図です。桜を自然に見せるための最も基本的で有効な方法といえるでしょう。

枝と花のリズム感を活かす配置のテクニック

桜を美しく見せるには、枝の流れと花の配置にリズムを生みだすことが重要です。

本章では、ランダムに見える自然の中にも一定の間隔や動きがあり、それを意識することで画面全体に調和が生まれることについて解説します。

規則性と不規則性のバランスを取る

花の間隔が等間隔すぎると人工的になり、不規則すぎると観てくださる人の視線を集められません。

あえて「抜け」を作ることで、緊張と緩和が生まれます。「抜け」とは、画面上に外部へ通じる空間を作ることで、「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

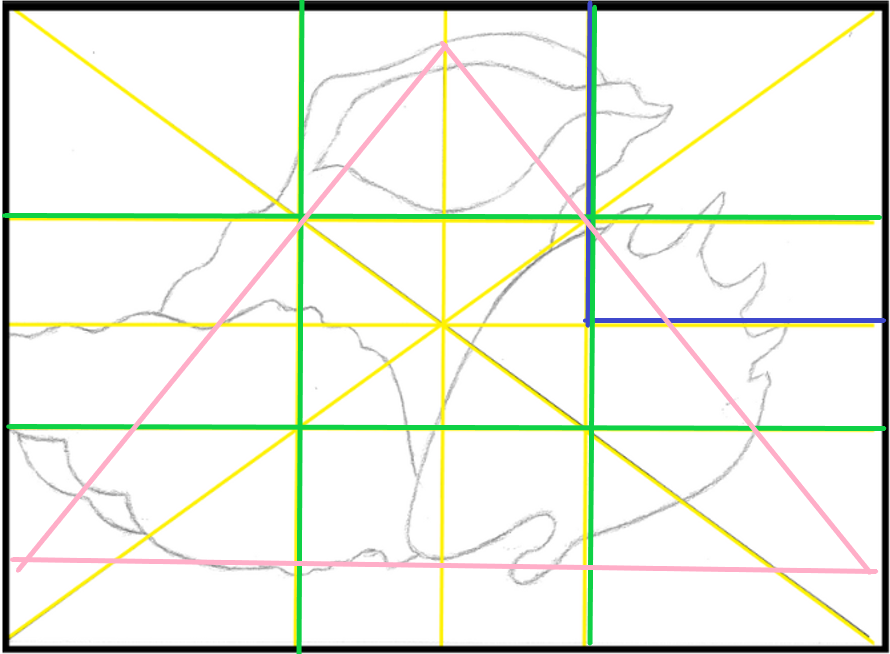

次の作品では、3分割構図上に、モチーフ3つを使って3角形の構図を導入しています。そして、その3角形の構図を作る際には、きっちりと3角形の中に収めるということではなく、3角形を基本としながら無理なく構成するということです。

-220609-5.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

枝の曲線や斜線を視線の流れに変える

枝を滑らかな曲線や斜線にすることで、観てくださる人の視線を花から花へ、さらには画面の奥や対角線上の上部へと自然に導くことができます。

S字やカーブを意識した配置も効果的です。

花の密度を変えてリズムを作る

花が多い部分と、少ない部分を交互に配置することで、画面にリズム感が出ます。

あえて描かないスペースも活かすことで動きが生まれます。ぎっしりと描き込まれた作品では、先ほどの「抜け」の説明のように、「息苦しさ」が出てしまうので、余白部分も大切にしましょう。

また、つぼみ・少し開きかけた花・咲き切った花のように、リズムを出すこともできますし、主役の花だけはこちらを向いていて、他の花はそれぞれ別の方向を向いているように描くと、主役の花の視線を感じる作品に仕上げることもできます。

次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

桜の枝と花の配置には、意識的な「間」と「動き」が必要です。構図全体のリズムを整えることで、自然で心地よい印象に仕上がります。

背景と桜のバランスを取る遠近構成の考え方

桜を主役として描くとき、背景とのバランスをどう取るかは、作品の印象を大きく左右します。

本章では、遠近法を取り入れることで、桜の存在感を引き立たせ、奥行きのある構図を完成できる点について解説します。

手前と奥の花の描き分け

近くの桜は輪郭をしっかりと描き、陰影を明確にして存在感を出します。

一方で、遠のくに従って、筆圧を弱めて桜をぼかしたり線を省略することで、遠近感が表現できます。

背景の明暗で桜を引き立てる

主役や準主役の桜の花の背景に、濃いトーンを入れることで、手前の桜が浮かび上がります。

特に、空や遠景を柔らかく処理することで、主役や準主役との対比が生まれます。

空間構成に奥行きを意識する

手前(近景)・中間(中景)・奥(遠景)の要素を配置し、距離感を段階的に持たせると、画面に立体感が加わります。

桜の枝が、画面の前後をまたぐように描くと効果的です。また、遠近感を強く出したい場合には、近景を薄暗く・中景を暗く・遠景を明るく描くと効果を強調できます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

遠近法の構成は、桜をより印象的に見せるための演出手法です。背景とのバランスを調整しながら、画面に奥行きと臨場感を持たせましょう。

空間を活かす!余白と静けさを意識したモノクロでの桜の構図の魅力

鉛筆画は、モノトーンでの表現のため、余白や空間表現が重要になります。

本章では、桜の柔らかさや静けさを引き立てるには、描かない部分=余白の活用が大きな役割を果たす点について解説します。

描く部分と描かない部分を明確にする

全体を描き込むのではなく、主役を明確にして周囲をあえて抜くことで、視線の集中を促せます。余白は、構図の一部と捉えることが大切です。

極論を言えば、主役と準主役には克明な細密描写を施して、それ以外の「脇役」のモチーフには、「何となくわかる程度」の描き込みにすることで、画面上の主役と準主役が引き立つばかりではなく、観てくださる人にも分かりやすくなります。

静けさを演出する空間の取り方

スケッチブックや紙の画面に、広く空を取ったり、画角の隅に桜を寄せることで、春の静かな情景を演出できます。

空間が多いほど、作品に詩的な印象が加わります。例えば、次の作品は桜ではありませんが、静かな空間表現ができました。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

コントラスト(明暗差)の強弱で空気感を出す

濃淡を使い分けることで、光や風を感じてもらえる表現が可能になります。

強調と省略のバランスが、構図全体の調和に直結します。次の作品も参考にしてください。

蕨市教育委員会教育長賞 灯の点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

余白は単なる「空白」ではなく、作品に静けさと深みを加える表現要素です。モノクロならではの繊細な空間設計を意識しましょう。

桜の構図を学ぶための鉛筆画練習課題3選

構図の理解を深めるには、理論だけでなく実践が不可欠です。

本章では、桜をテーマにした鉛筆画の練習課題を3つ紹介します。構図の意識を持って描くことで、視点やバランスの感覚が自然と養われていきます。

一輪の桜を3分割構図で描く

画面を縦横に3分割し、交点のいずれかに一輪の桜の中心を配置する構図で描きます。

背景や余白のバランスに注意しながら、主役を目立たせる方法を体得します。

-220609-4.png)

枝ぶりと花のリズムを活かした構成

桜の枝をS字や斜めに流れるように描き、花の密度に変化をつけてリズム感を出す練習です。

描かない部分の「抜け」も意識して、動きを感じる構図を目指します。

遠近感のある桜の風景を制作する

近景・中景・遠景を取り入れた構成で、立体的な桜風景を描きます。

手前の花を細密に、奥の桜は簡略に描き分け、空間表現を実践的に学びます。

これらの課題を通じて、桜の美しさを構図から捉えられる力が身につきます。まずは小さな画面から始めて、徐々に自由な構成力を育てていきましょう。

まとめ

鉛筆画で桜を描く際に、美しい作品に仕上げるためには、構図が欠かせません。単に花を細密に描くだけではなく、「どこに・どう配置するか」によって印象は大きく変わります。

この記事では、基本的な構図の考え方から3分割構図、枝と花のリズム、背景との遠近関係、余白の活かし方までを解説しました。

さらに、構図の理解を深めるための実践的な練習課題も紹介しました。構図は知識だけではなく、描いて試す中で自分の感覚として身につくものです。

ぜひ、これらのポイントを押さえつつ、何枚も桜の絵を描いてみてください。季節の風景を感じながら、自分なりの桜表現を見つけていきましょう。

尚、描き始めでは、ネットからのダウンロード・スクリーンショット・写真集などの画像から始めることがオススメです。この記事に載っている画像から初めても良いでしょう。

レイアウトをあなたの好みに変更して、自由に制作してみましょう。以下が今回のポイントのまとめです。

- 桜の構図は「見せたいもの」を明確にすることから始まる。

- 3分割構図は安定感と自然な余白を生み出す基本手法。

- 枝と花の配置にはリズム感が必要で、間の取り方も重要。

- 遠近法を使って桜の立体感と奥行きを演出する。

- モノクロの鉛筆画では余白を活かした静けさが映える。

- 構図力を養うには実践的な練習課題の消化が効果的。

これらを意識することで、桜の鉛筆画は一段と深みと魅力を増していくでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

桜の構図づくりでは、描写技術以上に「見せたいものを明確にする力」が重要です。構図によって、同じ桜でも印象が大きく変わることを意識しましょう。