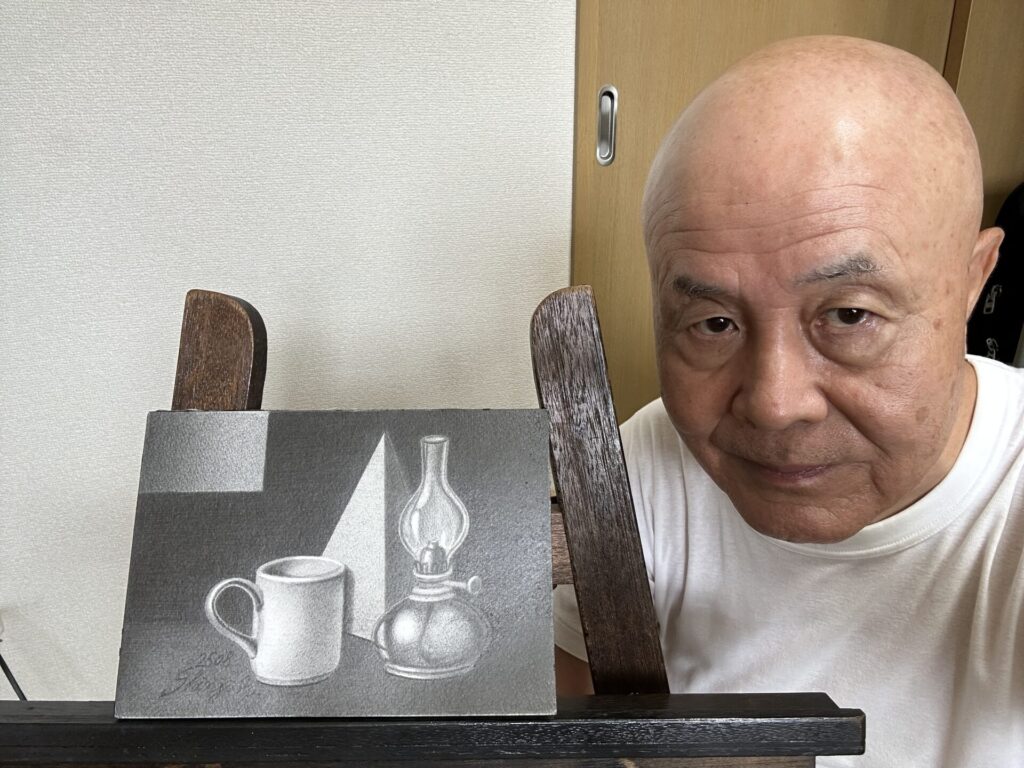

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画を描いていると、部分的に「意にそぐわない箇所」が出てくることは、珍しくはないのではありませんか?

しかし、単に描き直すだけでは、画面全体のバランスを崩してしまい、せっかくの構図や構成が台無しになることもあります。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、修整や差し替えを自然に行えるようになれることが大きな課題となるはずです。

この記事では、構図や構成を壊さずに部分的な修整や、差し替えを行うための具体的な方法と、その際に気をつけるべきポイントを解説します。

尚、この記事で、修正ではなく修整としているのは、あなたが描いた当初の作品が間違っているわけではなく、「整える」ことに重点を置き、見栄えを良くしたり、質を上げたりすることを主眼として変更するという意味合いです。^^

それでは、早速見ていきましょう!

部分的な修整で構図や構成を守る基本の手順

家族の肖像 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を修整する際には、ただ意にそぐわない箇所を描き直すのではなく、全体の構図や構成を壊さずに調整する意識が重要です。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては部分的な変更で、画面全体に与える影響を理解することが上達の鍵になります。

本章では、自然に修整を進めるための基本手順を紹介しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図や構成全体を見直す

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

修整を始める前に、画面全体を俯瞰して確認します。問題がある部分だけに目を奪われると、全体の調和を崩す可能性があります。

主題(主役や準主役、以下主題)モチーフと周囲の関係性を確認し、修整が必要な理由を明確にしましょう。この段階では、修整範囲を必要最小限にとどめる意識を持つことが大切です。

場合によっては、あえて残すことで味わいが出ることもあるため、修整すべきか否かを冷静に判断する姿勢も求められます。

下描きを活用する

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

直接修整を加える前に、トレーシングペーパーや別紙に下描きを試みます。修整後の形や位置をシミュレーションすることで、構図や構成全体とのバランスを事前に確認できるのです。

鉛筆画中級者の人は、この「試し描き」を取り入れることで、画面を台無しにせずに確実な修整が可能になります。

また、下描き段階で複数のバリエーションを描き比べることで、より自然に馴染む修整方法を選択できるのも大きな利点です。

トーンの連続性を意識する

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

描き直しを行うと、その部分だけが浮いてしまうことがありますが、そこで重要なのは、トーンの連続性を保つことです。

既存の部分と、修整箇所の濃淡を自然につなげることで、修整部分が目立たなくなります。境目をなじませるためには、徐々に濃淡を変化させるグラデーション(階調)を使うと効果があります。

さらに、モチーフ同士の光と影の方向を統一することも忘れてはいけません。わずかな方向性のズレが、全体の統一感を損なう要因になるからです。

消しゴムの使い方に注意する

新しい未来Ⅱ F4 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

修整時に、練り消しゴムやプラスチック消しゴムを使う場合には、強く擦り過ぎるとスケッチブックや紙の表面が傷み、後の描き直しに支障をきたします。

やわらかく軽く消し、必要であれば練り消しゴムで徐々に明度を上げるように調整します。 鉛筆画中級者の人は、この繊細な消し方のコントロールが、作品の仕上がりを左右することを意識しましょう。

場合によっては、完全に消すのではなく、あえて淡く残した線を活かして次の描写につなげる工夫も有効です。

部分修整を自然に行うためには、

- ①構図や構成全体を見直す、

- ②下描きでシミュレーションする、

- ③トーンの連続性を意識する、

- ④消しゴムの扱いに注意する、

という手順を踏むことが効果的です。これらを実践することで、画面を壊すことなく差し替えや描き直しを成功させることができます。

主題モチーフを差し替える際の工夫

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描いていると、主題モチーフそのものに、違和感を覚えることがあります。

その場合には、単純に描き直すのではなく、既存の構図や構成を壊さずに、自然に差し替える工夫が必要です。

本章では、鉛筆画中級者の人にとっては、モチーフの変更が全体の画面に及ぼす影響を理解し、バランスを損なわない修整を行う力が求められる点について解説します。

視線の動きを維持する

黄昏 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

主題モチーフを差し替えるときには、まず画面全体の中での視線の動きを意識します。観てくださる人の目が、自然にモチーフへ導かれるような配置を壊さないことが重要です。

モチーフを別のものに変えても、形の重心や大きさを近づけることで、構図のリズムを崩さずに済みます。

視線がスムーズに移動できるように、他の要素との間に適度な間隔を保つことも大切です。

周囲の空間との調和

フォックスフェイスのある風景 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

新しいモチーフを描き込む際には、その周囲の空間との関係性も考慮します。余白の取り方や背景の濃淡を調整することで、差し替えた部分だけが浮いて見えることを防げます。

鉛筆画中級者の人は、モチーフを置き換える前に背景との関係を下描きで確認し、全体が自然に繋がるかどうかを検証すると安心です。

とくに、余白を活かすことで、差し替えを自然に見せる効果が高まります。

質感の一貫性を保つ

蘇った時間 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

モチーフを差し替える場合には、新しいモチーフの質感が、既存部分と調和するかを見極める必要があります。

ガラスや金属など、硬質な質感を持つモチーフを追加する場合には、既存の柔らかい質感とどうバランスを取るかが課題になるのです。

そこで、同じ筆圧やタッチを意識することで、一体感を保ちながら差し替えが可能になるのです。異質なモチーフを加える際には、わざと対比を強調して構成を活かす方法も効果があります。

トーンの調整で馴染ませる

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

モチーフを差し替えると、その部分だけが強調されすぎたり、弱まりすぎたりすることがあります。そのため、周囲のトーンを調整して全体の調和を取ることが大切です。

主題として見せたい場合には、濃淡を強め、背景と自然に溶け込ませたい場合には、トーンを控えめにします。

鉛筆画中級者の人は、全体のグラデーション(階調)を改めて見直し、差し替えた部分を無理なく統合する意識を持つと良いでしょう。

主題モチーフを差し替える際には、

- ①視線の動きを維持できるようにする、

- ②周囲の空間との調和を意識する、

- ③質感の一貫性を保つ、

- ④トーンを調整して馴染ませる、

という工夫が必要です。これらを実践することで、モチーフを変えても全体の構図を壊すことなく自然な仕上がりを得ることができます。

鉛筆画中級者の人は、この技術を身につけることで、作品の柔軟性と完成度をさらに高めることができるのです。

背景を描き直すときの自然な調整法

-2019-1.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、背景の存在が主題のモチーフを引き立てる役割を果たします。

しかし、描き進める中で背景が強すぎたり、弱すぎたりして、主題とのバランスが崩れることもあるのです。

その際には、背景の描き直しが必要ですが、注意を怠ると画面全体の印象を損なってしまいます。

本章では、鉛筆画中級者の人にとっては、背景を修整しながらも自然に調和させる技術が重要になる点について解説しましょう。

主題との距離感を意識する

突き進むもの 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

背景を描き直す際には、まず主題との距離感を見直します。近景として描くのか、遠景として軽く示すのかで、線の強さや濃淡の幅が変わってくるのです。

主題に近い部分は、ややはっきりとしたトーンを残し、遠い部分は淡く処理することで、「空気遠近法」を用いて、奥行きを自然に保ちながら背景を修整できます。

主題を引き立てるためには、背景の描き込みを抑えることも有効なのです。

修整範囲を限定する

-2019-2.png)

種まく人(ミレーによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

背景を直そうとすると、つい全体を大きく手を加えたくなりますが、必要最小限にとどめることが自然さを保つ秘訣です。

広範囲を変更すると、すでに完成している部分との違和感が、強調されやすくなってしまいます。

鉛筆画中級者の人は、修整範囲を細かく区切りながら部分的に調整し、全体がつながるかどうかを確認することが重要です。

背景の質感を統一する

路傍の花Ⅲ 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

背景は、画面全体の空気感を決定づけます。そのため、修整後も質感の統一を意識することが必要です。

たとえば、背景に布のドレープ(ひだ)を描いた場合には、修整部分の線のリズムが既存部分と揃っていないと不自然に浮き上がります。

線の方向や筆圧を合わせることで、描き直しの跡を自然に消し込むことができるのです。

濃淡でバランスを整える

第3回個展出品作品 暮らし F6 鉛筆画 中山眞治

背景を修整する際には、濃すぎる部分や淡すぎる部分を見直し、主題の存在感を損なわないように調整します。

たとえば、背景が暗すぎると主題の影が弱く見え、逆に淡すぎると画面が平板に感じられます。そこで、部分的に濃淡を調整して、全体のグラデーション(階調)を整えることが重要となるのです。

鉛筆画中級者の人は、背景の修整を単独で考えるのではなく、主題や脇役モチーフとの関係性を常に意識することが必要となります。

背景を描き直すときの自然な調整法としては、

- ①主題との距離感を意識する、

- ②修整範囲を限定する、

- ③背景の質感を統一する、

- ④濃淡でバランスを整える、

の四点が挙げられます。これらを意識することで、背景を直しても違和感なく画面全体を調和させることができるのです。

鉛筆画中級者の人が、この方法を習得すれば、修整作業を行いながらも作品の完成度をさらに高めることが可能となります。

部分的な差し替えを自然に見せる工夫

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、主題や背景だけでなく、脇役などの副次的なモチーフを差し替えたい場面もあるでしょう。

たとえば、制作中の果物を別の種類に変えたり、小物を描き直したりする場合があるのではないでしょうか。

このような部分的な差し替えは、画面全体に大きな影響を与えないように行うことが大切です。

本章では、鉛筆画中級者の人にとっては、細部を入れ替えながら自然に仕上げる工夫を学ぶことで、作品の完成度を高める力が養われる点について解説します。

配置のリズムを崩さない

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

脇役などの副次的なモチーフを差し替える際には、既存の構図や構成のリズムを崩さないことが第一です。

たとえば、3角形のバランスで配置されていた小物を一つ入れ替える場合は、新しいモチーフも同じリズムを意識して配置する必要があります。

視線の動きを保ちつつ、元の構成を活かすことで、差し替えた部分が目立たなくなるのです。

明暗の整合性を保つ

渚にてⅡ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

差し替えた部分の明暗が周囲と異なっていると、そこだけが浮いて見えてしまいます。描き直したモチーフの影の方向や濃淡を、既存の要素に合わせることが大切です。

鉛筆画中級者の人は、光源の位置を全体で統一し、差し替え部分の陰影を自然に溶け込ませる意識を持つ必要があります。

そうすることで、部分的な修整が、全体に違和感を与えにくくなるのです。

質感を一致させる

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

部分的な差し替えを行うときには、新しいモチーフの質感を既存部分と合わせる工夫が欠かせません。

たとえば、同じ果物であっても表面の描写が粗すぎたり、滑らかすぎたりすると不自然に感じられます。

筆圧やタッチを周囲に合わせることで、自然な統一感を保つことができるのです。

全体との関係を確認する

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

差し替えを行った部分だけを見て満足してしまうと、全体を壊す危険性があります。修整を終えた後には、必ず画面全体を俯瞰し、バランスを確認する習慣を持ちましょう。

必要に応じて、背景や主題との関係も微調整することで、差し替えた部分が作品全体に自然に溶け込みます。

鉛筆画中級者の人は、この全体確認を怠らないことが、作品の質を安定させる大きなポイントとなるのです。

部分的な差し替えを自然に見せるためには、

- ①配置のリズムを崩さない、

- ②明暗の整合性を保つ、

- ③質感を一致させる、

- ④全体との関係を確認する、

という工夫が欠かせません。これらを実践することで、脇役などの副次的なモチーフの差し替えが画面全体に溶け込み、修整の痕跡を感じさせない作品に仕上げることができます。

鉛筆画中級者の人が、この技術を身につけることで、より柔軟に構図及び構成やモチーフを調整しながら、完成度の高い作品を描き上げることができるのです。

修整後に全体を調和させる最終チェック

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

部分的な修整や差し替えを行ったあとで、そのまま筆を置いてしまうと、画面の一部だけが浮いて見えてしまうことがあります。

完成度を高めるためには、修整後に必ず全体の調和を確認する工程が欠かせません。

本章では、鉛筆画中級者の人にとって、この最終チェックを習慣にすることが、仕上がりの質を大きく左右する大切なポイントになる点について解説します。

光源の一貫性を確認する

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

修整後は、画面全体の光源が一貫しているかを改めて確認します。部分的な描き直しで光と影の方向が変わってしまうと、全体の統一感が失われてしまうのです。

光の入射方向を画面全体で見直し、修整箇所の陰影が全体と矛盾していないかを点検しましょう。

光源を意識した修整は、作品のリアリティーを高める効果にもつながります。

グラデーションのバランスを整える

人物Ⅶ 2025 F6 鉛筆画 中山眞治

差し替えや描き直しを行うと、その部分のトーンが異質に見える場合には、周囲と比べて浮いてしまうことがあります。

そこで必要なのが、グラデーション(階調)の再調整です。濃い部分と淡い部分の幅を広げたり狭めたりしながら、全体に一貫した濃淡を行き渡らせるようにしましょう。

鉛筆画中級者の人は、このグラデーションの調整を行うことで、画面全体の奥行きや安定感を確保できるのです。

主題と背景の関係を見直す

渚にてⅠ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

修整後には、主題が背景に埋もれていないか、逆に背景が主題を邪魔していないかを点検します。

差し替えや描き直しの結果、主題の存在感が弱まる場合には、背景を少し抑えるなどの微調整が必要です。

全体を眺めながら、主題の印象が自然に強調されているかどうかを意識しましょう。

細部の粗を整える

第3回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

修整によって、新たに生じた細かい粗(※)を整えることも忘れてはいけません。線が不自然に途切れていないか、境界部分が目立っていないかを確認します。

練り消しゴムや、軽いタッチを使って馴染ませることで、修整部分を自然に消し込み、全体の一体感を確保しましょう。

鉛筆画中級者の人は、この細部の仕上げを行うことで、作品全体の完成度を一段階高めることができるのです。

修整後に全体を調和させるためには、

- ①光源の一貫性を確認する、

- ②階調のバランスを整える、

- ③主題と背景の関係を見直す、

- ④細部の粗を整える、

という最終チェックが欠かせません。これらを徹底することで、部分修整や差し替えを行っても自然で統一感のある仕上がりが得られます。

鉛筆画中級者の人が、この工程を確実に実行することは、作品全体の完成度を安定させ、観てくださる人に違和感のない印象を与えるために不可欠です。

※ 制作画面への描き込みには、粗密という言葉が良く使われます。今回の場合には、主題やその周辺には、「密」な描き込みをして、それ以外の部分については、主題を引き立てるために「粗」の描き方を重視するということになります。

練習課題(3つ)

誕生2022-Ⅰ F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

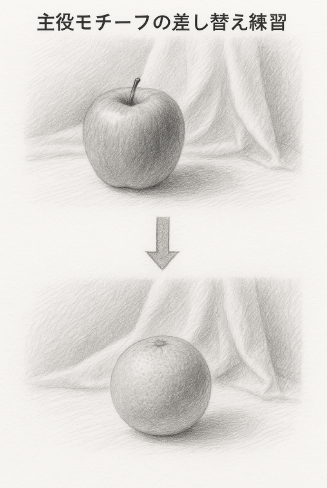

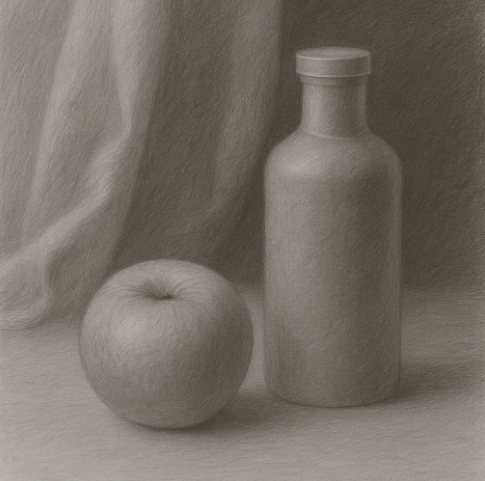

主題モチーフの差し替え練習

果物をリンゴからオレンジへ差し替えて描いてみます。形や大きさを揃えながら、全体の構図を壊さず自然に置き換える練習です。

視線の流れや周囲の余白に違和感がないか確認しながら進めます。

参考画像です

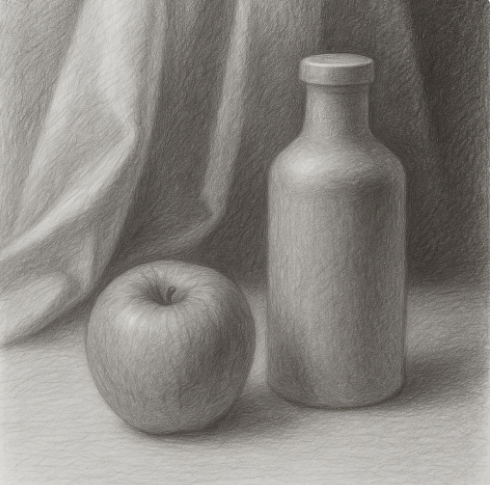

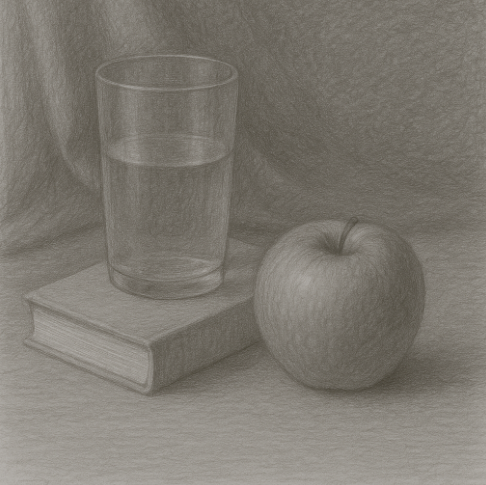

背景の描き直し練習

布のドレープ(ひだ)を背景に描いた静物を用意し、一部を描き直してみます。トーンを抑える場合と強める場合の両方を試し、主題モチーフとの関係性を比較します。

修整範囲を限定して自然に馴染ませる力を養います。

参考画像です

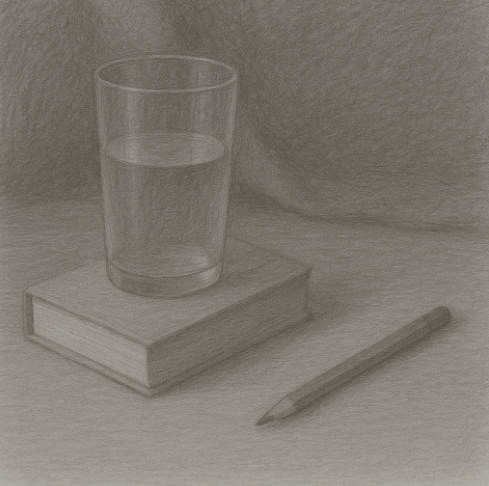

部分的な小物の修整練習

机の上に置かれた本の上にコップを置き、その横の小物を、別の小物に差し替えてみます。配置のリズムを保ちながら、光源の方向と濃淡を合わせることを意識します。

差し替え部分が浮かないよう質感を整えることがポイントです。

参考画像です

まとめ

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を描く過程で、部分的な修整や差し替えを行うことは避けられない場面が多くあります。

しかし、やみくもに描き直すだけでは構図のバランスを崩し、作品全体の調和を損なう危険があります。

そこで、鉛筆画中級者の人が、自然な修整を身につけるためには、基本的な手順を守り、主題のモチーフや背景との関係性を意識しながら、丁寧に調整することが欠かせません。

この記事で解説した内容を振り返り、ポイントを整理しておきましょう。

- 構図や構成を守るためには、修整前に画面全体を俯瞰し、どの部分をどの程度直すべきかを冷静に判断することが大切です。必要に応じて下描きやシミュレーションを取り入れ、失敗を避ける工夫をすることで安心して修整を進められます。

- 主題モチーフを差し替える場合には、視線の動きや周囲の空間との調和を保つことが重要です。質感やトーンを一致させる工夫を加えることで、モチーフが入れ替わっても自然な仕上がりになります。

- 背景を描き直すときには、主題との距離感や濃淡のバランスを意識して、修整範囲を必要最小限にとどめることが自然さを保つ秘訣です。質感の統一を心がけ、主題が背景に埋もれないよう調整することも重要です。

- 部分的な小物の差し替えでは、配置のリズムや光源の方向を乱さないように注意します。小物の明暗や質感を周囲と揃えることで、違和感を残さず自然に馴染ませることができます。

- 最終チェックの段階では、光源の一貫性やグラデーション(階調)の整合性、主題と背景の関係、細部の粗を丁寧に確認します。この工程を怠らないことで、部分的な修整を行っても統一感のある作品に仕上がります。

鉛筆画中級者の人にとって、修整や差し替えは、作品を壊す危険を伴う難しい作業ですが、同時に完成度を高める絶好のチャンスでもあるのです。

基本的な手順を守りながら、試行錯誤を重ねれば、描き直した箇所が自然に画面に溶け込み、むしろ作品全体の質を引き上げる効果をもたらします。

修整を恐れず挑戦する姿勢こそが、さらなる上達へとつながる道です。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-7-485x353.png)

鉛筆画中級者の人にとって、この基本手順を習得することは、作品の完成度をさらに高める大切なステップになるのです。