こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、デッサンの練習では、実物を前に描くことが基本ですが、画像や写真を活用することで得られる効果も大きいのです。

とくに、鉛筆画中級者の人にとって、構図の整理や光と影の分析、質感表現の研究において、写真資料は優れた学習素材となります。

しかし、使い方を誤ると観察力が鈍ったり、立体感の表現が弱くなる危険もあるのです。

この記事では、写真や画像を用いたデッサン練習のメリットと注意点、そしてリアルさを引き出すための適切な進め方を、具体的な手順とともに解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

写真や画像を使うメリットとデッサンへの効果

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

写真や画像を活用したデッサンの練習は、鉛筆画中級者の人にとって効率よく描写力を高められる有効な方法です。

実物を前に描くことは、立体感や空気感を養うための基本ですが、画像を使えば、時間や環境の制約を受けずに集中した練習が可能になります。

さらに、視覚情報を静止させることで、構図や陰影、質感の細部まで冷静に分析できる点も大きな魅力です。

本章では、画像を使った練習の、主な利点と制作への効果を整理します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図の自由度が高まる

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

写真や画像は、被写体の位置やアングル、画面比率を自由に変えられます。

現場で動かせない物体や人物でも、トリミング(切り取り)や回転、拡大縮小によって複数の構図を試すことが可能になるのです。

同じモチーフを、左右反転して比較すると、視線の流れや主題(主役や準主役、以下主題)の印象が変化することが分かり、構図設計力を高める実践練習にもなります。

光と影の分析がしやすい

第1回個展出品作品 反射 1997 鉛筆画 中山眞治

画像は、光源や影の形が固定できているので、天候や時間帯の影響を受けません。

そのため、陰影の境界線や中間調の移り変わり、反射光の入り方などを繰り返し確認できるのです。

鉛筆画中級者の人にとっては、光の方向による立体感の違いや暗部の深みの出し方を、論理的に理解しながら描ける貴重な教材となります。

質感研究に向いている

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 10 鉛筆画 中山眞治

木材の木目、布地の織り目、金属やガラスの反射、肌の質感などを静止状態で細部まで観察できます。

例えば、ガラスの透明感や水面の反射は、実物では光の動きにより変化しますが、画像や写真ならばその一瞬を固定し、ハイライトの形や位置を正確に描き写す練習が可能になるのです。

複数の画像や写真を比較すれば、素材ごとの特徴を抽出して描き分ける精度を向上させられます。

再現性の高い反復練習が可能

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

実物デッサンでは、被写体や光の条件を完全に同じに保つことは困難ですが、画像や写真ならば、条件を固定したまま何度でも描けます。

うまく描けなかった部分を重点的に練習したり、同じ画像や写真で陰影だけを複数回描いたりすることで、線の精度や濃淡のコントロールを定着させることができるのです。

実物とのバランスを取る重要性

第1回個展出品作品 くるま 1996 鉛筆画 中山眞治

ただし、画像は平面的な情報に限られるため、実物特有の奥行きや空気感までは再現できません。

画像の練習だけに偏ると、形の微妙な歪みや空間の奥行きを見落としやすくなります。鉛筆画中級者の人は、週のうち数日は実物デッサンを行い、平面の精度と立体感の双方を鍛えることが望ましいです。

画像や写真を活用したデッサン練習は、構図の試行、光と影の分析、質感研究、反復練習という4つの面で大きな効果があります。ただし、実物観察との併用によって初めて、その効果が最大限に引き出されます。

生花を描く前の練習として最適

第2回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

花を描く際には、慣れていないうちから「生花」に挑戦することは無謀です。下準備として、まずは画像や写真の花を描くことから始めましょう。

この場合には、「咲姿の単純な花」が特によく、具体的には、チューリップ・水仙・トルコ桔梗(上の作品のような花が良いです)・コスモスなどの「白い花」が良いでしょう。

薔薇やトルコ桔梗の「フリンジ咲き」などは、もってのほかです。挫折してしまいます。^^

また、少し画像や写真で描くことに少し慣れてこられましたら、その次の段階では、前述の花の「造花」を使って描いて行きましょう。画像や写真とは違った、リアルな描写の練習に役立ちます。

尚、この場合でも、「白い花」が良いです。その理由は、「光と影」をつぶさに観察できるからです。このような手順で進んで行かれて、花を描くことに慣れてこられましたら、いよいよ「生花」へチャレンジしましょう。^^

画像や写真による練習で養える観察力と分析力

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真を使ったデッサンの練習は、鉛筆画中級者の人が、観察力と分析力を同時に高められる絶好の機会となります。

静止した情報を何度も見返せるため、実物デッサンでは見落としやすい細部や構造的な特徴を掴みやすくなれるのです。

本章では、観察力と分析力を伸ばすための着眼点を整理します。

細部を正確に捉える視点を磨く

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真による練習の最大の利点は、時間に制限がなく細部を観察できることです。

例えば、人物なら瞼の厚みや唇の陰影、静物ならガラスの表面の微妙な反射や布の折れ目の質感まで、見落としやすい箇所をじっくり追えます。

この過程で重要なのは、ただ「見えているものを写す」だけでなく、「形や濃淡がどのように成り立っているのか」を意識して捉えることです。

こうした分析的視点は、実物デッサンにも直結します。

光源と形態の関係を分析する

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

静止した画像や写真は、光の方向と形態の関係を冷静に解析できます。

物体の面の向きによって、明暗がどう変化するか、反射光がどこに差し込むのか、中間のトーンがどの範囲を占めるかなど、時間経過で変わらない条件のもとに何度も検証可能です。

鉛筆画中級者の人は、この分析を通して光と形態の因果関係を理解し、立体感や空間表現の精度を高められます。

全体と部分のバランスを見極める

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真は、全体像と部分描写のバランスを客観的に比較する練習にも適しています。

拡大表示して細部を描き込み、その後全体に戻して整合性を確認する作業は、完成度を高めるうえで欠かせません。

また、複数の画像で同じモチーフを比較すれば、形の共通点や特徴的な部分を見極めやすくなります。これにより、より一層被写体の「らしさ」を描き出す能力が向上します。

分析と実践を結びつけるために

F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

観察や分析で得られた情報は、ただ理解するだけでなく実際の描写に反映させることが大切です。

例えば、光の方向を理解できましたら、それを意識して陰影の濃淡を決める練習を繰り返します。質感の構造を分析しましたら、それに適した線の種類や描線の方向を実際に試します。

この「理解から実践への橋渡し」ができると、画像や写真による練習は、単なる模写にとどまらず、確実な技術の向上につながるのです。

画像や写真による練習は、細部の観察・光源の分析・全体と部分の調整・実践への応用という4つのステップを通じて、観察力と分析力を大きく伸ばせます。

鉛筆画中級者の人は、これらの視点を意識的に取り入れることで、実物デッサンへの移行時にも、迷いなく描写を進められるようになれるでしょう。

静止画像を通じた緻密な観察は、確実に描写の説得力を高める土台となるのです。

画像を活用した構図トレーニングの方法

-4.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真を使ったデッサンの練習は、構図の組み立てを集中的に学べる絶好の機会になるのです。

鉛筆画中級者の人は、すでに基礎的な描写力を持っているため、モチーフの配置や視線誘導の設計といった構図面を強化することで、作品全体の完成度を一段階引き上げられます。

本章では、押さえておきたい基本的な構図の理解から始めて、写真や画像を活用した構図力を鍛えるための具体的な方法を紹介しましょう。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来られて、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と、感じたことはありませんか?

構図とは、先人が築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

トリミング(切り取り)で構図パターンを比較する

-F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真を用いることで、被写体の配置や画面比率を自由に変えられます。

縦構図と横構図の違い、主役を中央から外した場合の印象の変化などを、同じ画像で比較できるのは大きな利点です。

例えば、縦3分割のガイドラインに沿ってモチーフを配置した場合と、中央寄せにした場合では、視線の動きや安定感が変わることを実感できます。この作業を繰り返すことで、意図に応じた構図選びの判断力が養われます。

光と背景のバランスを検証する

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真では、背景の明暗や密度を自由に調整して、主題の引き立て方を検証できます。

背景をやや暗くすると、主役の明部が際立ち、逆に背景を明るくすると、全体が軽やかに見えるなど、印象の変化を比較できるのです。

鉛筆画中級者の人は、こうした背景操作の影響を把握することで、視覚的な階層構造を意識しながら構図を組み立てられるようになれます。

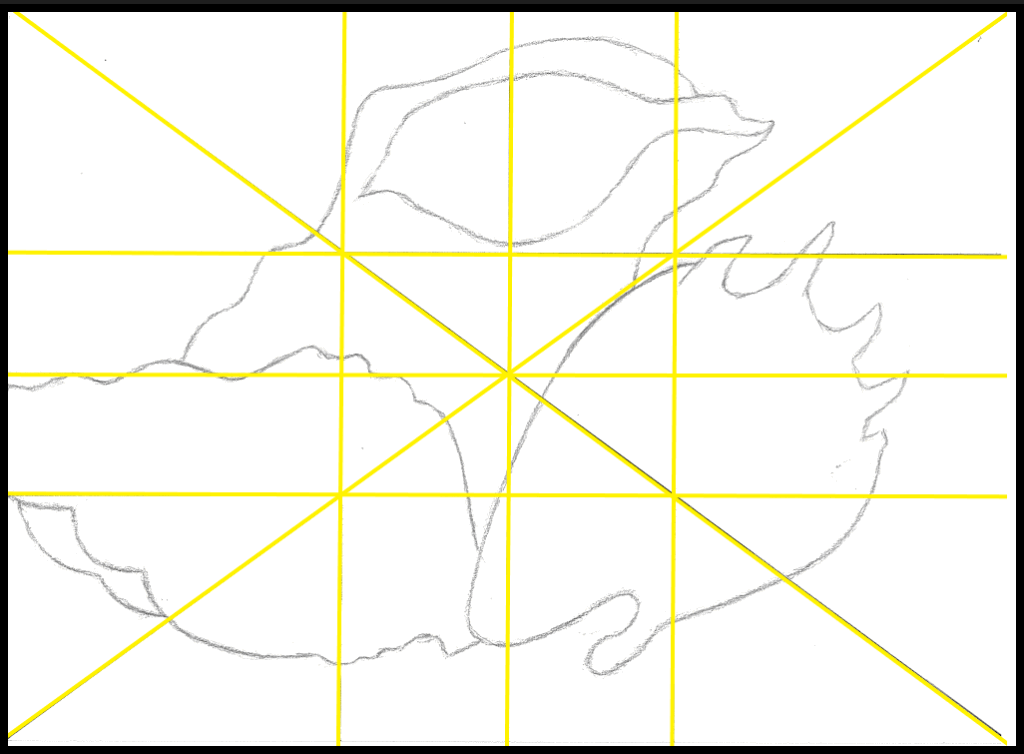

補助線や分割法で安定感を作る

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

3分割法や対角線構図など、構図の基礎理論を画像上で確認することで、安定感のある画面構成を実感できます。

例えば、3分割の交点に主役を置くと視線が自然に集まり、背景の要素を対角線上に配置すると動きや奥行きが生まれるのです。次の画像も参照してください。

-220609-8.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

実物デッサンでは、その場限りの調整で難しい点もありますが、画像や写真ならば、試行錯誤を重ねながら理想の構図を見つけられます。

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

練習の成果を本制作に生かす

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図のトレーニングで得た知識は、そのまま本番の作品づくりに応用できます。

写真上で構図を決め、それを基に実物を配置して描くことで、計画段階から完成形を見据えた制作が可能になるのです。

このプロセスを踏むと、制作中に構図の迷いが減り、全体の統一感が向上します。

画像や写真を使った構図トレーニングでは、トリミング(切り取り)による比較、光と背景の検証、補助線による安定化、本制作への応用という4つの流れで進めると効果的です。

鉛筆画中級者の人が、これらを意識的に取り入れることで、構図の選択肢が広がり、作品の完成度と説得力が確実に高まります。

画像や写真による練習で学ぶ、光と影の再現技法

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、作品のリアルさを高めるうえで欠かせないのが、光と影の的確な再現です。

実物デッサンでは、外光を頼りに制作するとすれば、光源の位置が刻々と変化するため、陰影の研究や調整に時間をかけにくいでしょうが、写真や画像を使えば条件が固定され、じっくり分析しながら描写できます。

本章では、光と影を的確に再現するための具体的な活用法を解説しましょう。

光源の位置を理解して陰影構造を把握する

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

まずは、画像から光源の位置を正確に読み取ります。光の方向によって、明暗の境界や影の形は大きく変わります。

例えば、左上からの光ならば右下に影が伸び、正面からの光であれば陰影は浅くなるのです。

この位置を把握することで、陰影の入り方や中間調の分布を予測できて、画面全体の立体感をコントロールしやすくなります。

中間調を滑らかにつなぐ

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

光と影の再現で難しいのは、中間調の表現です。画像や写真では、明部から暗部までの階調変化を何度も確認できるため、急な変化なのか緩やかな変化なのかを正確に見極められます。

鉛筆画中級者の人は、この中間調の観察を通して、線の方向や圧力を調整し、滑らかなトーンの移行を実現できるのです。

とくに、人物の顔や素材の布など、柔らかさを表現する対象で効果が大きく現れます。

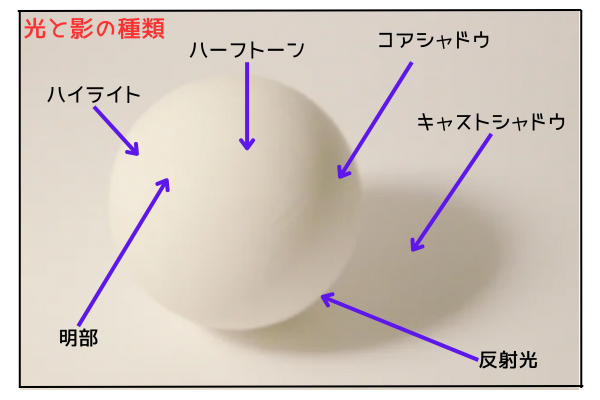

反射光と影色の観察

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

画像は、反射光の位置や強さ、影の中の微妙な色味まで観察できるため、影を単なる黒一色で塗りつぶすのではなく、光が回り込む表現を取り入れられます。

例えば金属や水面では、暗部の中に明るいハイライトが入り込むことがあります。次の画像の中の「反射光」を確認してください。この部分のノウハウが、リアルな作品制作のポイントです。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

こうした微細な変化を描き込むことで、影が平坦にならず奥行きと質感が加わります。

また、球体などの丸みのあるモチーフでも、床面からの「反射光」の描写は、リアルさの表現に欠かせません。次の画像を参照してください。

習得した技法を制作に反映する

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光源の位置の分析、中間調の再現、反射光の描写という3つの要素を整理して描き始めると、光と影の表現が安定します。

画像で、練習を重ねた後は、実物デッサンでも同じ手順を意識して、瞬間的に陰影を捉えられるようにしましょう。この習慣が身につけば、制作のスピードと完成度がともに向上できるのです。

写真を使った光と影の練習は、光源位置の理解、中間調の滑らかな表現、反射光と影色の観察、そして制作への反映という4つのステップで進めると効果があります。

鉛筆画中級者の人が、これらを意識して取り組めば、陰影の説得力が格段に増し、作品全体のリアリティーを高められるでしょう。

画像や写真による練習と、実物デッサンを組み合わせる効果的な学習法

-1-2.png)

第1回個展出品作品 ノーマジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、着実に表現力を伸ばすためには、画像や写真による練習と、実物デッサンを組み合わせる学習法が有効です。

どちらか一方に偏ると、平面性や立体感の不足といった弱点が生じやすいため、両者の特性を理解し、適切なバランスで取り入れることが重要になります。

本章では、両者を組み合わせる際の具体的な方法と、その効果を解説しましょう。

画像で基礎を固めてから実物に挑む

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真は、光や構図が固定されているため、じっくりと形や陰影を観察しながら描けます。

まずは、画像で形の正確さやトーンの付け方を安定させ、それを土台として実物に取り組むと効果的です。

この順序を踏むことで、実物デッサンにおける、短時間での判断力や観察精度が向上します。

実物で空気感と奥行きを養う

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画像や写真は、平面的な情報しか得られませんが、実物では空気の層や距離感、微妙な形の歪みを直接観察できます。

物を描く際には、画像や写真による練習で得た線や、トーンの技術を応用しつつ、空間的な奥行きや立体感を意識して描きましょう。

この切り替えによって、平面と立体の双方に対応できる描写力が身につきます。

循環的な練習スケジュールを組む

第1回個展出品作品 人物Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

週ごとや、月ごとに画像や写真による練習と、実物デッサンを交互に行うことで、双方の効果を高められます。

例えば、1週間は画像を使って構図・陰影・質感の分析に集中し、次の週は実物でその知識を試すといった循環型のスケジュールが有効です。

こうすることで、分析力と即応力を同時に伸ばせます。

バランスを取るための意識

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

両者を組み合わせる際には、それぞれの長所と短所を意識しながら練習内容を調整しましょう。

画像や写真による練習は、描写の精度を高めるための「研究」、実物デッサンは空間感覚や臨場感を磨くための「実戦」と位置づけると、目的意識が明確になり制作意欲を持続できます。

写真練習で、精密な描写技術を磨き、実物デッサンで空間感覚や立体感を養うという組み合わせは非常に効果的です。

鉛筆画中級者の人が、この循環的な練習法を取り入れられれば、作品の完成度が総合的に向上し、幅広い題材に対応できる確かな力を身につけられるでしょう。

練習課題(3つ)

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

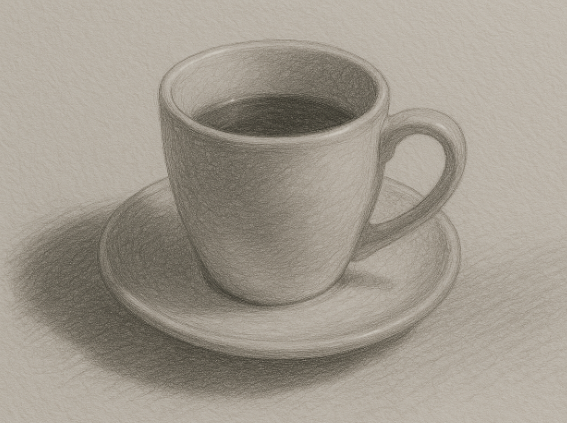

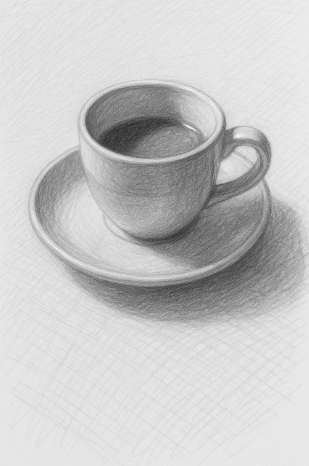

同じモチーフを写真と実物で交互に描く(構図や陰影の違いを比較)

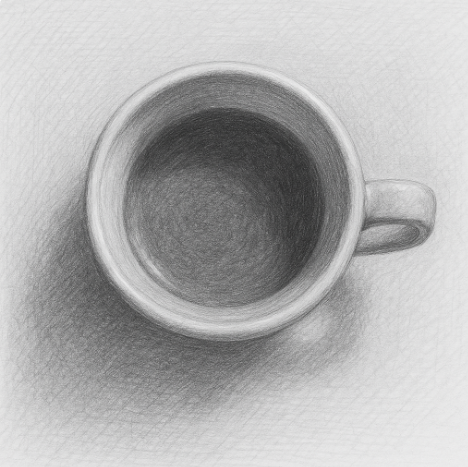

参考画像です

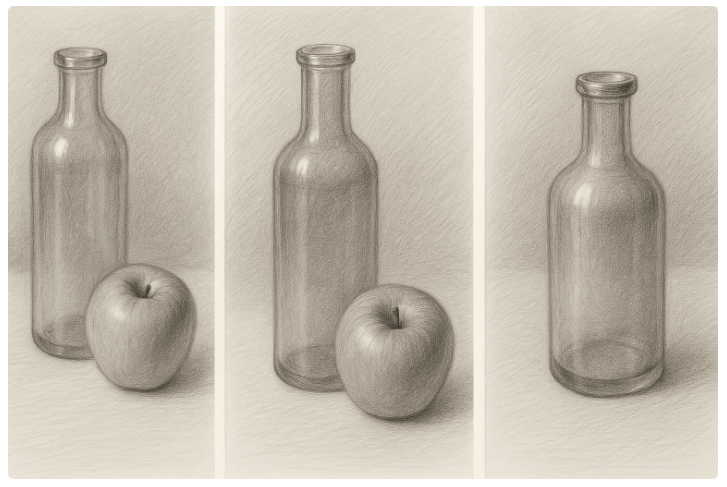

1枚の写真から構図を3パターン作成し、それぞれを完成させる

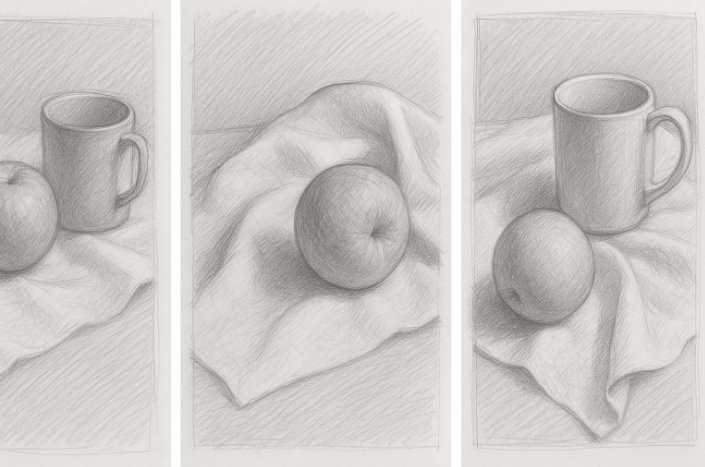

参考画像です

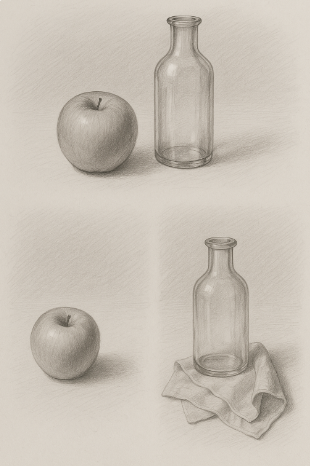

光源の位置が異なる複数の写真を用意し、陰影の変化を描き分ける

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

この記事では、鉛筆画中級者の人が、写真や画像を活用したデッサンの練習を効果的に進めるための方法と、そのメリット、実物デッサンとの組み合わせ方を解説しました。

画像や写真による練習は、環境や時間の制約を受けずに集中でき、静止した情報をもとに構図・陰影・質感をじっくり分析できる点が最大の特徴です。

しかし、それだけでは平面的な描写に偏る恐れがあるため、実物の観察と組み合わせて初めて真価を発揮します。

画像や写真による練習については、以下が主要なポイントです。

- 構図の試行錯誤に最適で、被写体の位置やアングルを自在に変えて比較できる。

- 光と影の分析が容易で、光源位置や陰影の構造、中間調の滑らかな移行を繰り返し確認できる。

- 質感研究に適しており、金属・ガラス・布・木材など素材ごとの特徴を、静止状態で詳細に観察できる。

- 同じ条件での反復練習が可能なため、線の精度や濃淡のコントロールを安定させやすい。

- 実物デッサンは、奥行きや空気感を養うために不可欠であり、画像練習で得た技術を実戦で活かせる。

- 週単位や月単位で、両者を循環させるスケジュールを組むと、分析力と即応力が同時に向上する。

- 画像練習を「研究」、実物デッサンを「実戦」と位置づけ、目的を明確にして取り組むことが効果的。

これらのポイントを意識して練習を続ければ、描写の精度と空間表現の両立が可能になります。

とくに、鉛筆画中級者の人は、技術の安定化と作品の表現力向上を同時に狙える段階にあるため、この学習法は非常に有効です。

静止画像から得られる情報と、実物から感じ取る臨場感を融合させることで、完成度の高い作品づくりが可能となるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-5-150x150.png)

-2019-3-485x354.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

F10-1996☆-485x673.png)

画像や写真及び造花も活用することで、鉛筆画中級者の人は、表現力の幅を着実に広げられます。