こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において「黒」の扱いは、単なる濃淡の強弱を超えた大きな役割を持ちます。黒の配置次第で画面は締まり、主題(主役や準主役、以下主題)が際立ち、作品全体の完成度が大きく変化します。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、ただ暗い部分を塗りつぶすのではなく、光との対比や構図全体における黒の位置を意識することが重要です。

この記事では、陰影の配置や濃淡の活用方法を具体的に解説し、画面全体のバランスを整えるための実践的なヒントをご紹介します。黒を制することで、あなたの作品は一段と力強さと深みを増すでしょう。

それでは、早速どうぞ!

黒の配置が画面全体に与える影響

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において黒の配置は、画面全体の印象を決定づける最も重要な要素の一つです。

鉛筆画中級者の人にとっては、単に濃い部分を黒くするだけではなく、どこに黒を置くか、どの程度の濃さで描くか、を意識することが欠かせません。

この章の導入として押さえておきたいのは、黒が画面に持ち込む役割が、「重さ」及び「引き締め」と「引き立て」である点です。

黒が効果的に配置されていると、視線の停留点(※)を生み出し、構図全体を安定させる一方で、黒が散漫に使われると、画面はぼやけ、主題の印象が弱まります。

本章では、制作画面上における「黒の色面」の配置について解説しましょう。

※ 停留点とは、観てくださる人の視線が最も惹きつけられる部分や、観てくださる人が意図せずとも視線を長く留めてしまう部分を指します。

黒がもたらす視覚的な重心

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

画面に置かれた黒は、視覚的に強い重みを持ちます。例えば人物の瞳や風景画の影の部分に黒を集中させると、そこに視線が自然と集まるのです。

黒を下部に置けば安定感が増し、上部に置けば画面全体に緊張感が生まれるなど、位置によって効果は大きく異なります。

このように黒は、構図設計における重心をコントロールする力を持っているのです。

光と影の関係性の中での黒

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

黒は光の対極にあり、白の明るさを引き立てるための存在でもあります。光が差し込む方向を意識し、その反対側に黒を置くことで、モチーフの立体感を引き立てられます。

黒を適切に配置することは、単に暗い部分を描く以上に、光そのものを強調できる行為です。白と黒の扱いは、光と影の対比として極めて重要なのです。

鉛筆画中級者の人は、黒を「影を描くための色」ではなく、「光を表現するための補助」と捉えると、表現の幅が広がります。

黒の配置による画面のリズム

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

画面全体における黒の分布は、リズムを生み出します。一点に強い黒を集中させれば静的な安定感を得られますが、複数箇所にバランスよく配置すれば動的な広がりが生まれるのです。

たとえば、背景の奥に小さな黒を散らすと、遠近感や奥行きが強調できる効果があります。

画面のどこに黒を置くかは、構図や構成の印象を変える重要な決定要素となるのです。

黒の濃さと量の調整

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

黒をどれほど濃く、どれだけの量で使うかも重要です。過剰に黒を使えば画面は重苦しくなり、逆に、不足すると緊張感が弱まり、主題が浮かび上がりません。

適度に配置された黒は、白や中間調とのバランスを保ちながら、作品全体を引き締めてくれるのです。

鉛筆画中級者の人は、「塗りつぶす黒」ではなく、「調整する黒」を意識することで、表現に深みを与えられるでしょう。

黒の配置は、単なる陰影表現にとどまらず、画面全体の重心やリズムを決める鍵となります。

黒と白のコントラストが生む視覚的効果

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、黒と白のコントラスト(明暗差)は、画面全体の印象を大きく左右します。

とくに、鉛筆画中級者の人にとっては、このコントラストを適切に活用することで、主題がより鮮明になり、観てくださる人の視線を効果的に誘導することが可能となるのです。

この章の導入として理解すべきは、白と黒が単なる明暗の両端ではなく、画面構成における重要な対話の関係にあり、片方だけでは力を持たず、相互作用することで強烈な存在感を放ちます。分かりやすく言えば「劇的な対比」を実現できます。

本章では、光と影の劇的な対比の効果について解説しましょう。

白を引き立てる黒の役割

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

黒は、白を際立たせるための背景として機能します。たとえば、白い布を描く際には、背景や周囲に黒を置くことで白さが一層強調され、モチーフが光を帯びたように見えるのです。

黒を適度に配置することで、白の領域に奥行きが生まれ、画面が平板に見えるのを防ぎます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、この補完関係を理解することで、光と影をより豊かに表現できるようになるでしょう。

コントラスト(明暗差)による主題の明確化

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

主題を目立たせたい場合には、その周囲に強い黒を配置すると効果的です。

黒が視線を停留させ、自然と主題へと導きます。たとえば人物の顔や手を明るく描き、その周囲を濃い影で囲むと、主題が際立ち観てくださる人の視線を集中させられます。

これはいわば、額縁の役割を黒が担う形であり、シンプルながら強力な技法です。

遠近感を強調するコントラスト

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

近景には濃い黒を配置し、遠景には淡いトーンを使うことで、画面に遠近感が生まれます。黒の強弱を巧みに操ることで、空間の広がりを表現できるのです。

逆に、すべての部分を同じ濃さで描いてしまうと、画面がのっぺりとして、奥行きが感じられなくなります。

鉛筆画中級者の人は、黒の濃淡を意図的に分けることで、風景や建物に立体感を加えられるでしょう。

尚、基本的には、近景に濃い黒を持ってきて、遠景に行くにしたがって、徐々に明るい黒(グレー)を使うことで、遠近感を高められます。

しかし、「劇的な画面深度を得る」手段としては、近景を「薄暗く」、中景を「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、圧倒的な「奥行き感」を得られるのです。^^

次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

黒と白の対比が生むリズム

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画面の中で、黒と白が交互に現れると、視覚的なリズムが生まれます。このリズムは、観てくださる人の視線を画面全体に誘導し、作品に動きを与えられるのです。

例えば、背景の中に小さな白い「抜け(※)」を配置し、その周囲を黒で引き締めると、観てくださる人の目は、自然に主題から背景、そして再び主題へと往復します。次の作品を参照してください。^^

第3回個展出品作品 個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

リズムを意識した黒と白の配置は、静的な構図にも動的な広がりをもたらすのです。

黒と白のコントラストは、画面を引き締めるだけでなく、主題の明確化、遠近感の表現、リズムの創出といった多様な効果を持ちます。

鉛筆画中級者の人は、黒と白を単なる明暗の両極ではなく、互いを引き立て合う存在として捉えることで、より完成度の高い表現へと進むことができるでしょう。

黒の濃淡が生み出す立体感と空間性

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で立体感を出すためには、黒の濃淡を意識的に操作することが欠かせません。鉛筆画中級者の人にとっては、ただ黒を濃く配置するだけでなく、その濃さの段階をどう調整するかが重要になるのです。

濃淡のグラデーション(明暗差)を、効果的に使うことで、モチーフは奥行きを持ち、画面全体に空間的な広がりが生まれます。

この章の導入として理解しておくべきは、黒が「量」と「質」の両面で立体を支えているという点です。

本章では、強い黒はモチーフを手前に押し出し、淡い黒は空気感を作り出す役割を担う点について解説しましょう。

グラデーションで形を浮かび上がらせる

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) F10 鉛筆画 中山眞治

黒を一様に塗るのではなく、明るさの段階を滑らかに変化させることで、立体感を際立てられます。

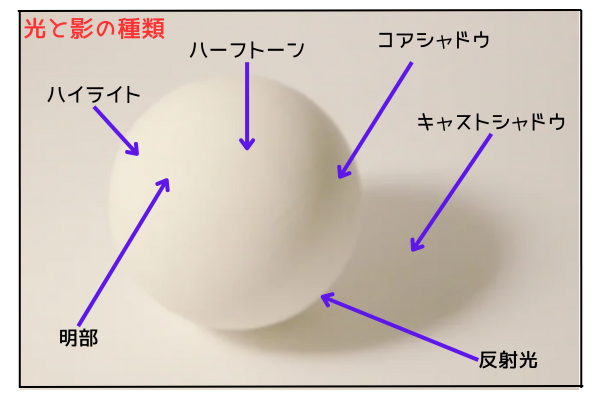

例えば、球体を描く場合には、光が当たる部分は明るく、側面に行くにつれて徐々に黒を濃くし、最も暗い部分(コアシャドウ)に深い黒を配置することで、リアルにモチーフを引き立てられるのです。

次の画像を参照してください。

濃淡の変化は、単なる影の強弱ではなく、形そのものを成立させる鍵となります。

黒の層を重ねて空間を作る

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画面に奥行きを与えるためには、濃淡を層のように積み重ねることが有効です。

近景には濃い黒を置き、中景には中間調、背景や遠景には、淡いトーンを用いることで、画面に遠近感が生まれます。

この層構造によって、観てくださる人は自然に空間の広がりを感じ取り、モチーフの配置を立体的に認識できるようになれるのです。

黒の濃淡と質感の表現

-F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

濃淡の変化は、形だけでなく質感の表現にも直結します。硬い金属は濃い黒と明るい白の対比で光沢を感じさせられて、柔らかい布は中間調を中心にした、なだらかな黒で質感を表します。

同じ黒でも、濃さの加減によって質感を変えられるので、鉛筆画中級者の人は黒の扱いを慎重に調整する必要があるのです。

濃淡を適切に操作できれば、表現できる素材の幅が格段に広がるでしょう。

空気感を生み出す黒の濃度差

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

空間全体の、雰囲気を作り出すのも黒の役割です。たとえば、遠景を淡い黒(グレー)で描けば、空気の層を感じさせる効果が生まれるのです。

逆に、手前に濃い黒を置けば、観てくださる人に迫るような緊張感が高まります。この濃度差を使い分けることで、画面は平面的な印象を超え、空気を含んだ空間表現へと変化します。

鉛筆画中級者の人は、この点を意識することで、画面全体をより豊かに演出できるのです。

黒の濃淡は、立体感や空間性を生み出すための不可欠な要素です。強弱を意識的に操作することで、輪郭が浮き上がり、質感を際立てられて、さらに空間の広がりが強調されます。

鉛筆画中級者の人が、濃淡の幅を自在に操れるようになれれば、作品は一層リアルさを増し、観てくださる人に深い印象を与えられるでしょう。

主題を引き立てる黒の配置テクニック

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において黒は、単に影を示すだけでなく、主題を際立たせる強力な武器となります。

鉛筆画中級者の人が学ぶべきことは、黒をどこに置くかによって主題の存在感が大きく変わるという点です。

この章の導入として意識したいのは、黒が画面の中で「注目を集める磁石」の役割を果たすという点になります。

本章では、黒を効果的に配置すれば、観てくださる人の視線は自然と主題へと導かれ、作品全体の印象が引き締まる点について解説しましょう。

主題周辺に黒を配置して視線を集中させる

主題を引き立てる基本は、その周囲に黒を置くことです。たとえば人物の顔を描く際には、髪や背景を濃く描き込むことで、顔の明るさが一層際立てられるのです。

黒が、視線を留める役割を果たすため、主題が画面の中で際立ち、自然と観てくださる人の注目を集めます。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

これは、シンプルながら確実に効果を発揮する方法です。

対比を活かした黒の使い方

黒を、主題の周囲に配置するだけでなく、強い対比を作ることで、より印象を強められます。たとえば白い花を描く際に、背景へ濃い黒を配置すれば、花の輪郭がくっきり浮かび上がるのです。

逆に、主題そのものを黒く強調し、背景を淡くすることで、力強さや重厚感を与えることもできます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

黒と白の対比は、画面の緊張感を高め、観てくださる人の印象に強く残るのです。

主題から外れた部分のトーンを抑える

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

主題を引き立てたいとき、重要ではない部分に、濃い黒を多く使いすぎると視線がさまよってしまうのです。

例えば、背景の細部にまで濃い黒を入れてしまうと、主題と競合し、画面全体が散漫な印象になり、メリハリがなくなってしまいます。

黒(グレー)は、強い存在感を持つため、主題以外の部分では控えめに使い、あくまで主役を支える役割を担わせることが大切です。

黒の配置で画面全体を構成する

黒を主題のみに集中させるのではなく、画面全体でのバランスを考慮することも必要です。

主題が中央にある場合には、周囲に黒を配置して視線を内側に誘導する構成が有効ですが、画面の片側に黒を多く配置すると、主題との対比によって強い緊張感が生まれます。

このように、黒の配置は単なる強調にとどまらず、構図全体の動きを決める要素となるのです。

黒は、主題を引き立てるための、最も効果的な要素であり、その配置次第で作品の印象は大きく変わります。

一方で、主題に濃い黒を集中させて、背景に淡い黒(グレー)を配置することで、主題を引き立てられます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、意識的に黒を配置できるようになれると、主題がより一層際立ち、観てくださる人の視線を自然に誘導することが可能となります。

黒を活かした画面の締めと仕上げの工夫

-1-1.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画の仕上げにおいて、黒をどう扱うかは画面全体の完成度を左右しますので、鉛筆画中級者の人が、特に注意すべき点は、黒を「最後の調整の色」として使うことが必要となります。

この章の、導入として押さえておきたいのは、黒を画面に加えることで全体が引き締まり、主題の輪郭や印象がより明確になるという点です。

本章では、仕上げ段階での黒の配置は、作品を未完成から完成へと導く決定的なポイントとなる点について解説します。

仕上げでの黒の追加と調整

仕上げ段階では、画面を見直しながら、黒を必要な部分にもう一段階加えることが重要です。主題がぼやけて見える場合には、その周囲を少し濃いめに暗くするだけで、輪郭がはっきりと浮かび上がります。

また、背景に黒を加えることで近景のモチーフが、より立体的に見えるようになります。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

小さな黒の調整が、全体の印象を大きく変えることを意識することが大切です。

黒で画面の統一感を高める

画面の一部にだけ、黒が濃く使われていると、作品は部分的に重く見えてしまうのです。

これを防ぐためには、画面全体にバランスよく黒を散りばめ、統一感を持たせる工夫が必要です。例えば左下に強い黒を置いた場合、右上にも控えめな黒を加えると画面が安定します。

この調整によって、作品全体がまとまりを持ち、観てくださる人に安心感を与えられるのです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

黒の使いすぎを防ぐ工夫

黒は、画面を引き締める強力な手段ですが、多用すると重苦しさが増し、作品の軽やかさや抜け感を損なってしまうのです。

仕上げ段階では特に、必要以上に黒を塗り込まないよう注意することが求められます。部分的に余白を残すことで、黒の力が一層引き立ち、全体の印象が豊かになります。

鉛筆画中級者の人は、「黒を足す」だけでなく「引く」選択をすることも重要です。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

黒の配置で作品に動きを与える

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げの段階では、黒の配置を工夫することで、画面に動きを加えることもできるのです。

例えば、斜めの流れに沿って黒を配置すれば、視線が画面を横切り、ダイナミックな印象を与えられます。逆に、上下に黒を強調すれば安定感が増し、静的な印象になります。

このように黒を配置する方向性によって、作品が伝える感情や雰囲気までもコントロールできますし、黒は仕上げ段階で作品全体を引き締め、統一感や動きを与える決定的な役割を持っているのです。

鉛筆画中級者の人は黒を使いすぎず、必要な箇所に適切に配置することで、画面を完成へと導けるのです。黒を効果的に操れるようになれば、作品は一段と洗練された印象を放つでしょう。

練習課題例

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

主題周辺の黒で強調する練習

人物や静物の主題を描き、その周囲に黒を配置して、主題の明るさを引き立てます。

背景や髪の毛、机の影などを黒く強調し、主題が画面の中で、最も観てくださる人の視線を集められる状態を意識して練習しましょう。

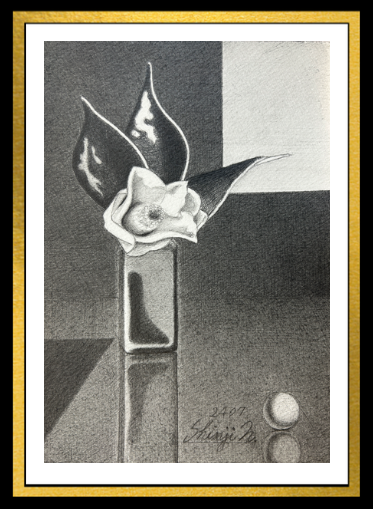

参考画像です

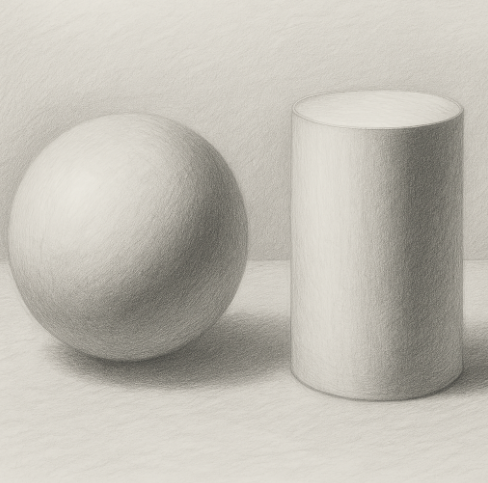

濃淡のグラデーションで立体感を出す練習

球体や円柱など、シンプルなモチーフを使い、黒の濃淡を滑らかに変化させて立体感を表現します。

光源の位置を明確に設定し、黒が最も強い部分から淡い部分までを、連続的に描き分けることを目指しましょう。

参考画像です

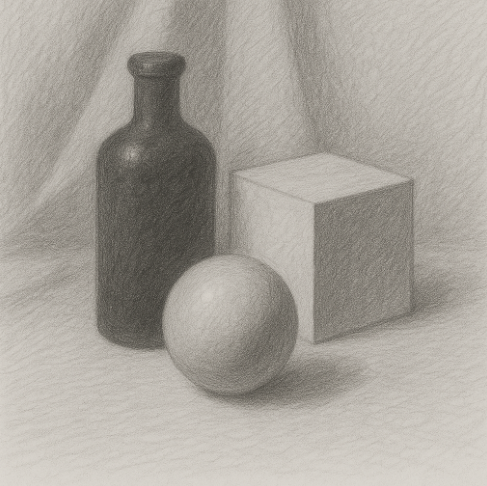

黒の配置で画面を引き締める仕上げ練習

完成したデッサンに対し、仕上げとして黒を加える調整を行います。

主題の輪郭を強調したり、背景に黒を足して奥行きを出したり、黒を部分的に配置することで画面全体を引き締める効果を体感しましょう。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において、「黒」をどのように配置し活かすかは、作品の完成度を左右する極めて重要な要素です。

黒は単なる暗さではなく、画面を引き締め、主題を際立たせ、構図や構成全体のバランスを整える力を持っています。

鉛筆画中級者の人にとって、黒の扱いを理解しコントロールできるようになることは、表現力を飛躍的に高める鍵となるのです。

ここでご紹介しました内容を総合的に整理しますと、黒は以下のような役割を担っています。

- 画面の重心を定め、視線を留めるポイントを作る。

- 光と影の対比を強調し、立体感や奥行きを生み出す。

- 主題を際立たせると同時に、背景との関係性を調整する。

- 全体のリズムや動きを演出し、観てくださる人の視線をコントロールする。

- 仕上げ段階で、作品全体をまとめ上げ、統一感を与える。

黒を適切に使うためには、まず配置を意識することが欠かせません。主題周辺に黒を配置すれば視線が集まりやすくなり、背景に黒を効果的に散らすことで空間の奥行きを強調できます。

さらに、黒の濃淡をコントロールすることで、立体感や質感を的確に表現することが可能になるのです。

球体や円柱のような、シンプルなモチーフで練習すれば、光源と影の関係を掴みやすく、黒の濃淡が形そのものを成立させる、重要な要素であることを実感できるでしょう。

また、黒は作品の仕上げにおいて、最も効果を発揮します。主題がぼやけて見える部分に、もう一段階濃い黒を加えれば輪郭が鮮明になり、一方で、黒を画面全体に均等に散らすことで統一感が生まれます。

ただし、黒を使いすぎると画面が重苦しくなり、余白の軽やかさも失ってしまうため、あえて残す部分を作ることも重要です。この「引き算の黒」があることで、必要な箇所の黒が一層際立つのです。

鉛筆画中級者の人が、黒を自在に操れるようになれると、作品は単なる写実表現を超え、観てくださる人に強い印象を与える芸術的な領域へと進化できます。

黒は、画面を支配する力を持つと同時に、光や余白を引き立てる存在でもあるのです。今後は、練習課題を通じて黒の扱いを意識的に鍛え、表現の幅をさらに広げていくことが望ましいでしょう。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆画中級者の人が、黒を意識的に配置できるようになれれば、画面は一段と引き締まり、主題がより力強く、観てくださる人に伝わるのです。