こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

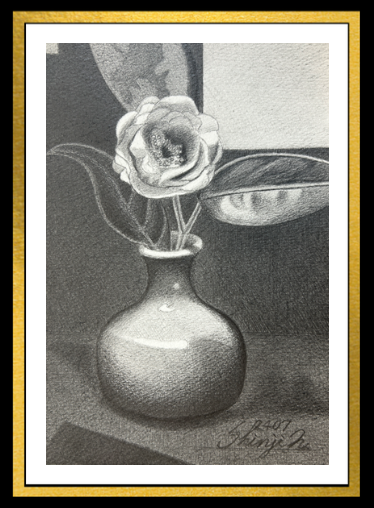

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画に取り組む中級者の人にとって、すべてを細かく描き込むことは、必ずしも最良の方法ではありません。

むしろ、省略と強調をバランスよく使い分けることで、作品にリアリティー以上の魅力や印象深さを生み出すことが可能になるのです。

どこを削ぎ落とし、どこを引き立てるのか、その判断は表現力の差を決定づける重要な要素となります。

この記事では、鉛筆画中級者の人が、実践すべき省略と強調のテクニックを体系的に解説し、作品に深みと説得力を加えるための実践的な方法をご紹介しましょう。

それでは、早速どうぞ!

省略と強調が生み出す印象操作の基本

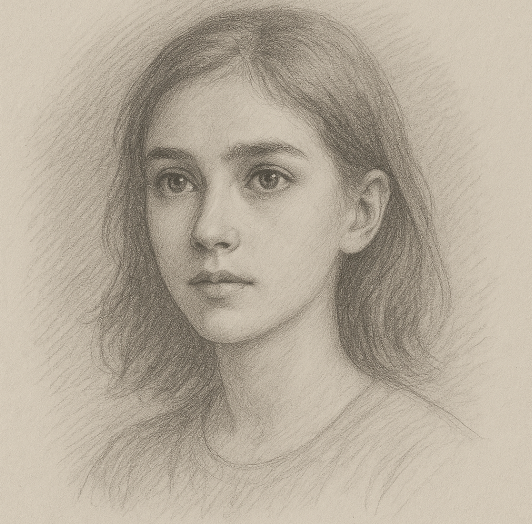

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、リアルさを超える表現を目指すためには、すべてを描き込むのではなく、省略と強調を意識的に使い分ける必要があります。

対象を単純化しつつ、視線を集めたい部分を際立たせることで、観てくださる人に伝わる印象は大きく変化するのです。

本章では、その基本的な考え方を4つの観点から整理します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

省略によるシンプルさの効果

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

省略とは、制作対象物の細部をすべて再現せず、必要最低限の情報に絞るということです。

例えば、背景を緩やかに省略することで、主題が引き立ち、観てくださる人の視線は自然に主題(主役や準主役、以下主題)へと導かれます。

省略による余白は、作品に呼吸を与え、情報過多にならない清涼感を作り出します。これはとくに、風景画や静物画において効果的で、描かないことで逆に想像を促し、画面に奥行きを生むのです。

強調による視線誘導の役割

強調は、光や陰影、線の濃淡を操作して、特定の部分を目立たせる方法です。

人の顔の、目元を細密に描けば、その人の表情や感情が前面に押し出されます。逆に、全体を均一に描くと焦点が散漫になり、印象が弱まります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

強調は、主題に明確な焦点を与え、観てくださる人に「ここを見てほしい」というメッセージを伝える力を持っているのです。

省略と強調のバランスを見極める方法

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

大切なのは、省略と強調をどの程度行うかの比率です。

例えば、極端な例では、作品全体の7割をシンプルに省略し、残り3割を細密に描き込むと、効果的なコントラスト(明暗差)が生まれます。

この配分は、モチーフや構図によって異なりますが、常に「主題を引き立てるために何を残し、何を省くか」という視点が不可欠です。

鉛筆画中級者の人にとっては、この判断力こそが次のステップへ進む鍵となります。

観てくださる人の感覚を想定する重要性

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

省略と強調の判断は、描き手の好みだけではなく、観てくださる人がどう受け取るかを意識して行う必要があります。

細かい描写を削ぎ落とした部分は、観てくださる人に自由な解釈の余地を与え、強調された部分はその解釈の方向性を示せるのです。

この「導きと余白」の両立が、作品をリアルさ以上に、心に響く作品へと昇華させてくれます。

主題を引き立てるための省略と強調の実践法

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、説得力のある表現を実現するには、単なる理論の理解だけでなく、具体的にどのように省略と強調を使い分けるかが重要です。

本章では、実際の制作過程を想定し、主題を引き立てるための実践的な方法を紹介します。

背景の描き込みを抑える工夫

主題を引き立てるには、背景を省略的に処理するのが有効です。例えば、人物を描く際には、背景の建物や家具を細かく描き込みすぎると、主役が埋もれてしまいます。

そこで、背景をトーンのみにとどめる、あるいは線を簡略化して余韻を残すようにすると、人物の存在感が際立つのです。

背景の抑制は、「見せたい部分を引き立てるための仕掛け」であり、省略の実践例として、特に効果があります。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

光と影のコントラストを強調する

強調の具体例として、最も扱いやすいのが光と影です。主題となる部分に強いコントラスト(明暗差)を与えることで、視線は自然にそこへ集まります。

例えば、果物の静物画では、リンゴの表面に最も明るいハイライトを置き、周囲を深い影で囲むことで、他の要素よりも強く印象に残るのです。次の作品も参照してください。

2回個展出品作品 パプリカのある静物 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

陰影の強調は、リアルさを超えて「視覚的な引力」を作り出し、作品の印象を大きく変えます。

線の密度を変えることで焦点を操作する

線の描き込み量を変えることも、省略と強調の応用です。モチーフ全体を均一に描くのではなく、焦点とする部分だけ細密に、周囲は簡潔に処理すると、自然に視線を誘導できるのです。

例えば、花のスケッチであれば、中心の花弁を丁寧に描き込み、外側は軽い線で示すだけにすると、花の中心に迫力が宿ります。

線の密度を調整することは、意識的に「ここに注目させたい」という意図を伝える強力な方法です。次の作品も参照してください

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

視線誘導を意識した配置の工夫

省略と強調を実践するうえで、構図全体の中で視線をどう動かすかも重要です。画面の一部を省略して余白を設けると、強調された部分との対比で自然に視線が移動するのです。

例えば、人物の顔を詳細に描き、衣服をトーンのみに抑えると、観てくださる人は無意識に顔に視線を集中させます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

配置の段階で、視線の流れを設計することは、省略と強調の効果を最大限に引き出す実践的な方法です。

我々人間の目は、「細かい柄や模様に注意を奪われる習性がある」ので、主題などの、あなたが強調したい・注目してほしい部分には細密な描写を施しましょう。

しかし、主題以外のモチーフに、細かい柄や模様が入っている、あるいは、背景の草の茂りや木々の細かい葉の茂りなどは、省略・削除を考えることが重要ということです。

例えば、次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

この作品では、カーブを曲がりながら、坂の上で交差する道路付近に視線を導いていますが、その手前左側の木々の茂りを細密に描いてしまうと、観てくださる人の視線をそちらへ奪われてしまうということになります。

そのため、この作品の木々は、「何となくそれとわかる程度」の描き込みをしているということなのです。

主題を引き立てるための省略と強調は、具体的な制作過程の中で有効に機能します。こうした実践法を組み合わせることで、リアルさを超えた印象的な鉛筆画を完成させることができます。

省略と強調を調和させるための観察力の養い方

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

省略と強調を効果的に扱うためには、まず対象を適切にしっかりと観察し、その中から何を伝え、何を省くかを判断する力を磨く必要があります。

観察力の不足は、描写の偏りや過剰な描き込みにつながり、バランスを崩してしまうのです。

本章では、鉛筆画中級者の人が、観察力を鍛え、省略と強調を調和させるための具体的な方法を紹介します。

主題と補助要素を見極める視点

観察の第一歩は、モチーフの中で、主題と補助要素を明確に区別することです。例えば、花瓶に生けられた花を描く場合には、主題は花そのものですが、花瓶や背景は補助的な役割を持ちます。

主題を細密に描き込み、補助要素は簡潔に処理することで、自然に画面の焦点が定まるのです。

観察を通じて、「何を主題として目立つように描くべきか」を整理することは、省略と強調を適切に使い分ける出発点となります。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

光の方向と形態の関係を捉える

2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

観察力を高めるもう一つの視点は、光源と形態の関係を見極めることです。

光が、どの方向から差し込み、どの部分を明るくし、どこに影を落とすのか、そして、影の長さや濃さも注意深く観察すると、自然な省略と強調が可能になります。

例えば、人物の顔では、光が当たる頬や額を強調し、影になる部分は簡潔に抑えると、立体感を引き立てられます。光と形態の観察は、強調の対象を決める上での大きな手掛かりとなるのです。

視覚情報を整理するトレーニング

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

観察した内容を、そのまま全て描写に移すのではなく、情報を取捨選択する訓練も必要です。

モチーフ全体を眺めたときに、「大切な要素」と「削ってもよい要素」を頭の中で仕分けして、必要最小限の形や、トーンで表現する練習を繰り返すと、省略の感覚が磨かれます。

例えば、風景をスケッチする際には、遠景の木々を細かく描かずシルエットで示すだけにすることで、近景の建物や人物が引き立ち、強調との調和が取れるようになるのです。

感覚を共有する鑑賞の習慣

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

観察力を鍛えるもう一つの方法は、第三者の作品を鑑賞し、その中でどこが省略され、どこが強調されているのかを分析することです。

プロの作品や、過去の巨匠のデッサンを眺めると、細部を省略する大胆さと、焦点を際立たせる繊細さの両立に気づけます。

さらに、自身の作品を第三者に見せて、どの部分に注意を引かれたかを尋ねることで、観察と表現のずれを客観的に把握できるのです。

こうした鑑賞と共有は、自らの観察眼を強化し、表現の調和を深める助けとなります。

省略と強調を調和させるには、観察力を土台にした判断が欠かせません。これらを繰り返すことで、描写の過不足を抑え、省略と強調が調和した表現力を獲得することができるのです。

観てくださる人の印象を操作する省略と強調の応用法

誕生2020-Ⅰ F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、表現力を高めるためには、省略と強調を単なる技術に留めず、観てくださる人の印象を意識した応用へと発展させる必要があります。

作品を鑑賞する人は、描かれた全てを細部まで認識するわけではなく、作者が誘導する視覚的な流れに沿って印象を受け取るのです。

本章では、その印象操作を前提にした、省略と強調の活用法を具体的に紹介します。

視線の動きを設計する

道Ⅱ 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

観てくださる人が、作品に出会ったときには、最初にどこへ目を向け、次にどこへ移動するのかは偶然ではなく設計することが可能です。主題となる部分を強調し、周囲を省略することで、自然な視線の流れが生まれます。

例えば、風景画で中央の木を強調し、空や遠景の山を簡潔に描けば、視線は木から周囲へ広がるように導かれるのです。

視線誘導を意識することで、作品は単なる静止画から「観てくださる人の視線を動かす体験」へと変わります。

想像を引き出す余白の効果

省略の最大の魅力は、描かれていない部分に、観てくださる人が想像を働かせる点にあります。細部をあえて省くことで、観てくださる人が自ら補い、個人的な物語を作品に重ね合わせます。

例えば、人物画で衣服の模様を省略すれば、観てくださる人は、自由にその人物の生活感や性格を想像できるのです。

余白があることで、作品は作者の手を離れ、観てくださる人との対話を生む媒体となります。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

感情を喚起する強調の力

誕生2020-Ⅱ F4 鉛筆画 中山眞治

強調は、単なる視覚的な効果にとどまらず、感情に直接働きかけます。人物画であれば、顔の目元を細密に描けば、視線の強さや感情の機微が前面に出て、観てくださる人の心を揺さぶるのです。

同時に、背景や周辺を淡く抑えることで、中心の感情表現がより鮮明になります。

このように強調は、「作者が何を伝えたいのか」をダイレクトに訴える手段であり、観てくださる人の印象を操作する上で不可欠です。

鑑賞環境を意識した応用

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

応用法として見落とされがちなのが、作品が展示されている環境です。

明るい照明下では、強調部分が一層際立ちますが、暗い空間では省略部分とのコントラストが弱まりやすくなります。そのため、展示される場を意識して、描写の度合いを調整することも重要となります。

例えば、個展での展示なら、照明を計算して省略と強調を設定することで、観てくださる人の印象をより確実にコントロールできるのです。

観てくださる人の、印象を操作する省略と強調は、描写の範囲を超えて表現の核となります。これらを実践することで、作品はリアルさを超えた深い表現力を持ち、観てくださる人に強い印象を与えられます。

作品全体を統一する省略と強調の仕上げ方

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で、省略と強調を適切に行ったとしても、最終的な仕上げ段階で全体の統一感を欠くと、作品の完成度は大きく下がってしまいます。

仕上げは、単なる細部の追加作業ではなく、作品全体を見直し、省略と強調のバランスを整える重要な工程なのです。

本章では、鉛筆画中級者の人が作品を仕上げる際に、意識すべき調整法を具体的に紹介します。

主題と背景の最終的なコントラストの調整

旅立ちの詩Ⅰ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

仕上げ段階で、まず行うべきは、主題と背景のコントラスト(明暗差)を見直すことです。描き込みが過ぎると、主題が背景に埋もれてしまうことがよくあります。

そのため、最後に主題の輪郭や陰影を強調し、背景を意図的に抑えることで、視覚的な焦点を改めて整えられるのです。

この場合には、描き込みは何も問題なくできますが、主題を引き立てるためにトーンを淡く調整する際などでは、練り消しゴムを「小さなしゃもじ」のような形状にして、トーンの表面を優しくなでれば調整できます。

こうした最終調整は、省略と強調の役割を統一的に機能させるために欠かせません。

部分ごとの描写密度の確認

あのね…。 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

作品全体を眺め、部分ごとの描写密度に偏りがないか確認することも重要です。

例えば、焦点部分に過度な描き込みが集中していると、周囲が弱く見えてしまいます。逆に全体が均一すぎると、焦点がなく退屈な印象になります。

仕上げでは、描写密度をコントロールして、強調したい部分を明確にしつつ、省略した部分が作品の流れを妨げないように調整しましょう。

トーンの一貫性を整える

第3回個展出品作品 憤怒の猛牛 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における省略と強調は、トーンの扱いによって最終的に統一されます。

仕上げの際には、画面全体の明暗関係を確認し、必要以上に明るすぎる箇所や、暗すぎる箇所を抑えることが必要です。トーンを調整することで、省略部分と強調部分が自然に馴染み、画面全体に調和が生まれるのです。

これは、作品の完成度を一段階引き上げられる最後の工程であり、細部よりも全体の印象を優先する姿勢が求められます。

総合的な印象を客観視する

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

仕上げの仕上げとも言えるのが、自身の作品を客観的に眺めることです。完成直後は描き込みに集中しているため、部分的な視点にとらわれがちです。

そこで、遠くから全体を眺める、少し時間を置いたり、あるいは翌日に改めて作品を見直すことで、省略と強調のバランスが適切かどうか判断できます。

また、第三者に見てもらい「どこに視線が集まったか」を確認するのも効果的です。これにより、自身の意図した印象操作が成功しているかを検証できるのです。

作品全体を統一するための仕上げは、省略と強調を総合的に整える重要な段階です。これらを実践することで、作品は統一感を持ち、観てくださる人に深い印象を残す完成度の高い鉛筆画へと仕上がります。

練習課題例(省略と強調のバランスを学ぶための実践課題3つ)

境内にて 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

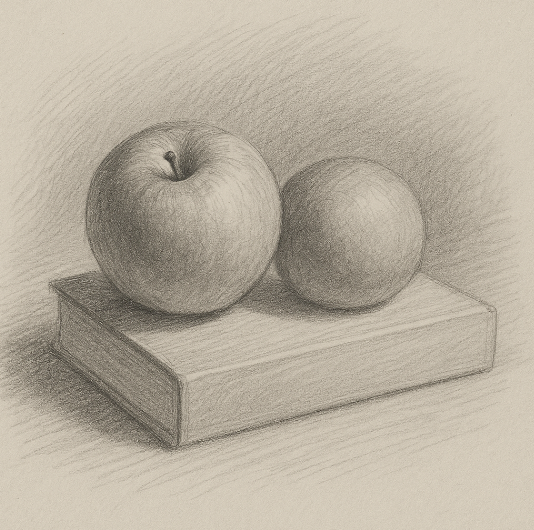

静物での省略と強調

丸みのある果物(リンゴやオレンジ)と、角張ったモチーフ(本や箱)を組み合わせ、果物を細密に描き、本や箱は省略気味に表現して主題を際立たせる。

参考画像です

人物画での視線誘導

顔の目元を細密に描き込み、髪や衣服をトーンだけで抑えることで、視線を自然に顔へ導く練習を行う。

参考画像です

風景スケッチでの奥行き演出

手前の木や建物を強調し、遠景の山や空を省略して描くことで、奥行き感を強調する。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 パーティーの後で 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

省略と強調は、鉛筆画中級者にとって、リアルさを超えた表現を実現するための核心的な技法です。

全てを描き込むのではなく、どこを削ぎ落とし、どこを引き立てるかの選択こそが、作品の印象を決定づけます。

今回の記事では、基本から実践、観察力の養成、観てくださる人の印象操作、仕上げの調整に至るまで、省略と強調を活用する具体的な手法を整理しました。

以下に要点をまとめます。

- 省略は余白を生み、主題を引き立てる

背景や補助要素を簡潔に処理することで、主題に視線を集めやすくし、情報過多を防げる。 - 強調は視線を誘導し、感情を喚起する

光と影のコントラスト(明暗差)、線の密度、細密な描写を通じて、焦点を明確にし、観てくださる人の心に訴えかける。 - 観察力が省略と強調の判断を支える

主題と補助要素の区別、光源と形態の関係の理解、視覚情報の整理、第三者による鑑賞の分析などが不可欠。 - 観てくださる人の印象を操作する応用が重要

視線の動きを設計し、余白で想像を促し、感情を強調で際立たせ、展示環境に応じて調整することが求めらる。 - 仕上げで作品全体を統一する

主題と背景のコントラストの調整、描写密度の整理、トーンの統一、客観的な見直しによって完成度を高める。

これらの要素を組み合わせることで、鉛筆画中級者の人は単なる写実を超えて、観てくださる人の心を動かす表現力を獲得できるのです。

省略による余白は、想像を広げ、強調による焦点は、伝えたい意図を確実に届けられます。

つまり、省略と強調のバランスを取ることこそが、リアルさを超えて印象に残る鉛筆画を完成させる最も重要な鍵なのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

省略と強調は、鉛筆画における印象操作の根幹を成す技法です。描き込むだけが上達ではなく、削ぎ落としと引き立ての選択こそが、表現の幅を広げてくれるのです。