こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

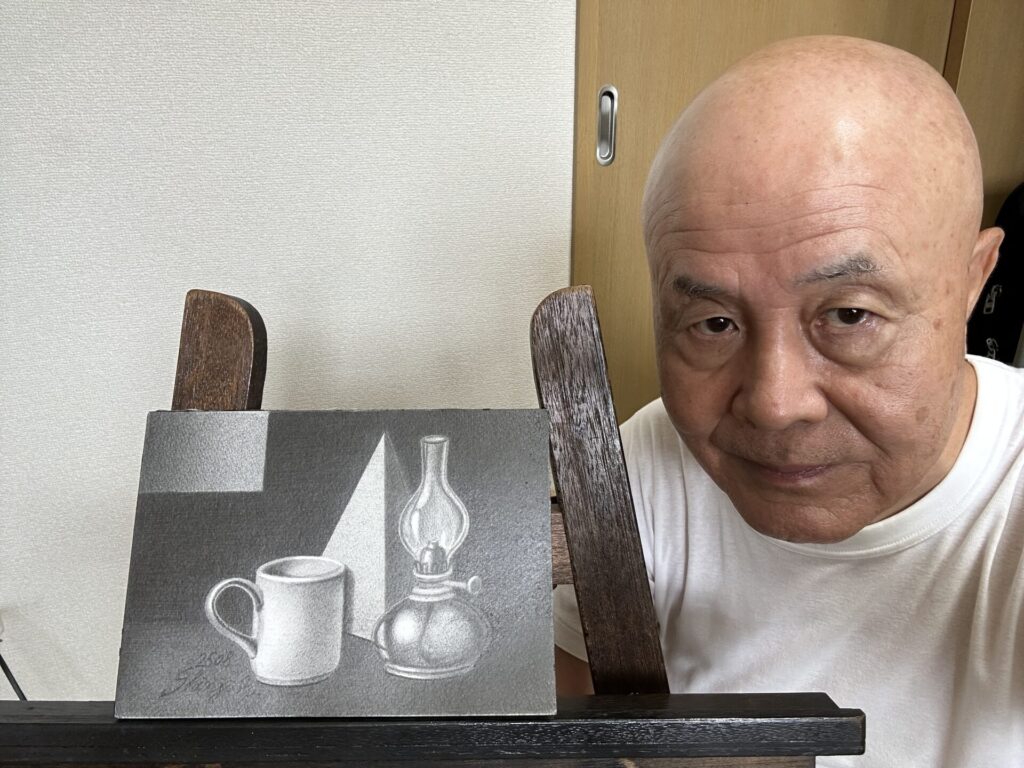

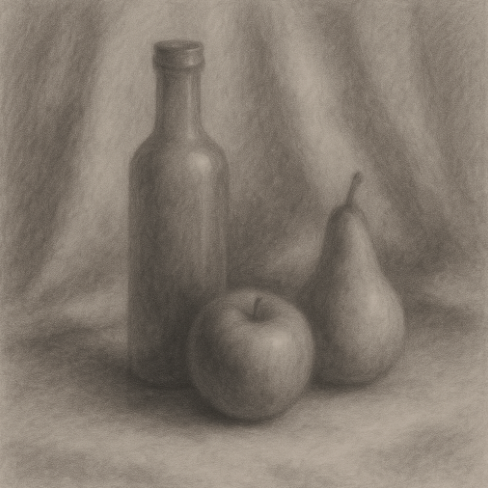

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画において、「にじみ技法」や「ぼかし技法」を取り入れることで、作品の雰囲気は大きく変化します。

描線の硬さを和らげ、柔らかな空気感や光の移ろいを表現できるので、鉛筆画中級者の人にとっては重要なステップではないでしょうか。

鉛筆画初心者の段階では、描線やトーンの濃淡に集中することで精一杯だった段階を越えて、鉛筆画中級者の人は、作品全体をコントロールする意識を持つことが上達の鍵となります。

この記事では、「にじみ技法」と「ぼかし技法」の具体的な使い方や、表現を活かすためのコツをわかりやすく整理しましょう。

それでは、早速どうぞ!

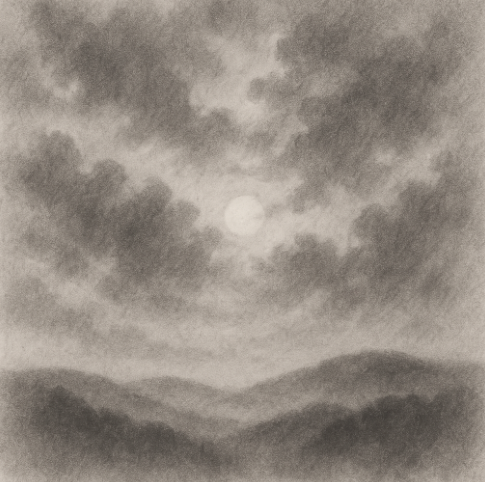

にじみ技法で広がる空気感の表現

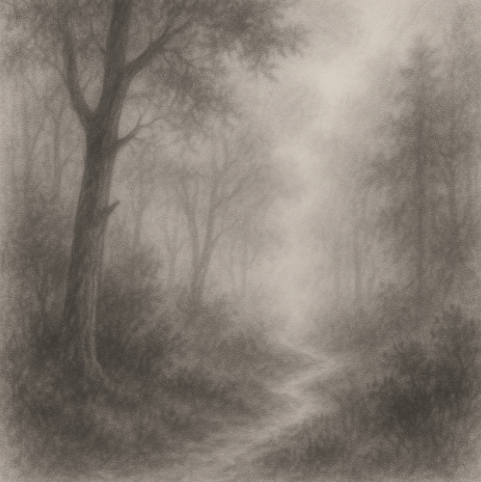

参考画像です

鉛筆画において、にじみ技法は線を曖昧にし、制作対象を柔らかく見せる効果があります。

とくに、鉛筆画中級者の人が取り組む段階では、単なる形の再現にとどまらず、雰囲気そのものを画面に漂わせるための技術として重要です。

本章では、にじみ技法が生み出す空気感を理解し、実際に応用するための考え方を整理します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

にじみ技法の基本的な役割

参考画像です

にじみ技法は、鉛筆の芯の粉がスケッチブックや紙の繊維に、自然に広がる現象を利用した表現です。硬い線で囲った形を緩やかにほどき、周囲との境界を消すことで空間が柔らかくなるのです。

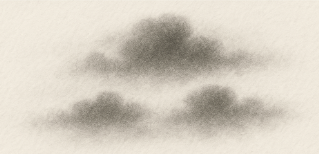

たとえば、霧や雲のようなモチーフは、はっきりとした輪郭ではなく、にじみを活かすことで自然な印象を持たせることができます。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

また、背景全体を少しにじませることで、近景との距離感を強調し、画面に奥行きを出すことも可能です。

光と影をにじみでつなぐ

にじみ技法は、光と影の境界を自然に移行させる役割も果たします。影のエッジ(縁)をぼかし、グラデーション(階調)を滑らかにつなげると、硬い印象が和らぎます。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人は、単にトーンの部分を埋めるのではなく、光から影へと移り変わる微妙なグラデーション(階調)をにじみ技法で表現することが求められます。

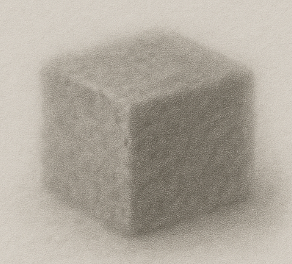

これにより対象がより立体的に浮かび上がるのです。次の画像も参照してください。

参考画像です

さらに、複数の光源がある場面では、にじみ技法を使って影を重ねることで、光の複雑な干渉を自然に演出することもできます。

にじみ技法を活かす場面

参考画像です

にじみ技法は、どこにでも使えるわけではなく、場面を選んで活かす必要があります。背景の遠景や空気感を表現する部分、あるいは人物の髪や布地の柔らかい質感に適しています。

一方で、金属やガラスのように硬質で輪郭が明確なものに多用すると、不自然になります。使う所を見極めることが、鉛筆画中級者の人にとって大きな課題です。

たとえば、風景画ならば遠くの山並みや空、室内画では窓辺に差し込む光の広がりににじみを取り入れると、観てくださる人に自然な空気の流れを感じさせることができます。

にじみ技法をコントロールする工夫

参考画像です

にじみ技法を思い通りに扱うためには、力加減や紙質の理解が必要です。筆圧を弱め、軽いタッチで鉛筆の粉を置いたうえで、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆(※)を用いて柔らかく広げます。

また、細かい部分では、綿棒や擦筆を使うことで、広がりを限定的に調整できます。意図せずに広がりすぎることを防ぐため、事前に小さなスペースで試す習慣をつけると安定した表現が可能です。

さらに、鉛筆の硬度を変えることで、にじみやすさを調整できる点も見逃せません。

硬めの鉛筆は粒子が細かく、柔らかなにじみを作りやすいのに対し、柔らかい鉛筆は濃さが強調され、深みのあるにじみが生まれるのです。

にじみ技法は、鉛筆画に空気感や柔らかさを与えるための有効な技法です。ただし乱用せず、モチーフや場面に合わせた適切な使用方法が求められます。

鉛筆画中級者の人は、このにじみ技法を活かすことで、観てくださる人に静かな雰囲気や深い印象を伝えることができるのです。

擦筆の画像です

ぼかし技法で柔らかさを演出する方法

参考画像です

鉛筆画を制作する際のぼかし技法は、線の鋭さを和らげ、全体を柔らかくまとめるための基本的かつ重要な技法です。

鉛筆画中級者の人にとっては、単に形を捉えるだけではなく、質感や空気感を演出する段階へ進むために欠かせない表現となります。

本章では、ぼかしを効果的に使うための考え方と実践方法を紹介しましょう。

ぼかし技法の基本的な役割

参考画像です

ぼかし技法は、鉛筆の描線や濃淡をティッシュペーパー及び、綿棒や擦筆などを使って滑らかに広げることで生まれます。

これにより、画面の一部を柔らかく見せたり、強いコントラスト(明暗差や対比)を和らげたりすることが可能になるのです。

たとえば、人物の肌や布地の表現では、ぼかし技法によって自然な質感が得られ、硬い線が浮くことを防げます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

奥行きを作るぼかし技法の活用

参考画像です

ぼかし技法は、奥行きを表現するうえでも有効です。手前の制作対象はくっきりと描き、奥に行くほどぼかしを加えることで距離感を表現できるのです。

背景を意図的にぼかすと、主題のモチーフが引き立ち、画面全体に視線の流れを作ることができます。次の作品も参照してください。

-5.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が陥りやすい、「全体を均等に描き込んでしまう」状態を避けるためにも、ぼかしを使った奥行きの調整は極めて効果的です。

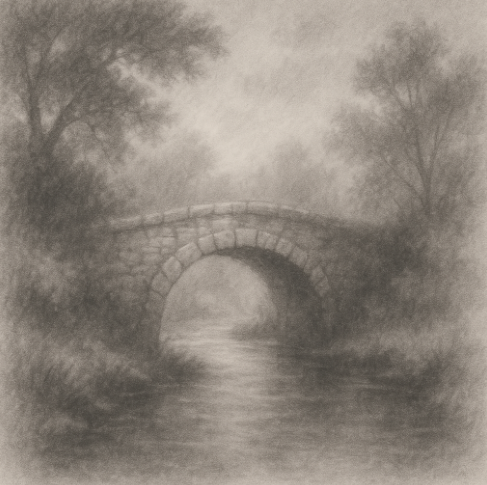

ぼかし技法を使う場面の見極め

参考画像です

ぼかし技法は万能の手法ではなく、使い過ぎると画面が曖昧になり、主張が弱くなります。

光の当たる部分や、主題の輪郭を強調したい部分ではぼかしを避け、背景や2次的要素に用いるとバランスが取りやすくなるのです。

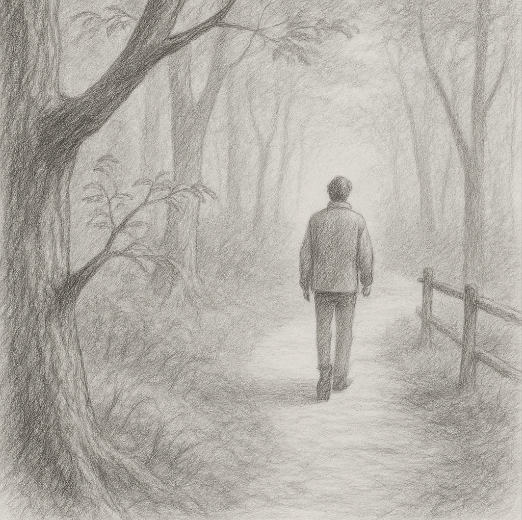

たとえば、風景画では遠景の樹木を軽くぼかして奥行きを表現し、近景の枝葉は線を残して描くことでリアリティーが増します。この使い分けが作品全体の説得力を高めるのです。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

適切な道具と力加減

参考画像です

ぼかし技法を成功させるためには、道具と力加減が重要です。指を使ってぼかす方法もありますが、指を使うと自然な広がりが得られる反面、指先の油分で時間の経過とともに、紙面が変質する恐れもあるのです。

そこで、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆を使うと、広範囲を均一に処理できますし、綿棒や擦筆であれば細部の調整に向いています。

尚、力を入れて擦り過ぎると、スケッチブックや紙の目が潰れ、逆に弱すぎると効果が薄いので、均等な圧を心がけることが求められるのです。

また、鉛筆の濃淡によってぼかしやすさも変わるため、段階的に試して適切な方法を選ぶことも必要と言えます。

ぼかし技法は、柔らかさや奥行きを演出するための強力な技法であり、適切な場面での使い分けが重要です。

鉛筆画中級者の人は、ぼかし技法を単なる仕上げの手段としてではなく、構図全体を支える役割として意識することで、作品の完成度をさらに高めることができるでしょう。

にじみ技法とぼかし技法を組み合わせた表現法

参考画像です(水滴が周囲ににじんでいる画像)

鉛筆画において、にじみ技法とぼかし技法は、それぞれ独立した効果を持ちますが、組み合わせることで一段と豊かな表現が可能になります。

鉛筆画中級者の人にとっては、この2つを意図的に使い分けるだけでなく、場面に応じて融合させることで、作品全体の完成度を飛躍的に高められるのです。

本章では、にじみ技法とぼかし技法を併用する方法と、その効果的な活用シーンについて解説します。

背景と主題をつなぐ工夫

参考画像です

にじみ技法で背景の空気感を作り、ぼかし技法で主題との境界を柔らかくすると、両者が自然に馴染みます。

たとえば、人物を描く際に背景を軽くにじませ、人物そのものの表情や、輪郭周辺をぼかすことで、制作対象が空間に溶け込むような印象を生み出せるのです。

これにより、主題が浮きすぎず、全体の調和が保たれます。

奥行きを強調する使い方

参考画像です

遠景をにじみ技法で曖昧にし、中景から近景にかけては、ぼかし技法を加えて段階的に焦点を調整する方法があります。

この重ね技法により、画面に自然な遠近感が生まれ、観てくださる人の視線が奥へと誘導されます。風景画や静物画では、この手法を用いることで、空間の広がりを強調できるのです。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 つかの間の休日 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、距離感を表現する手段の一つとして、欠かせない発想となります。

光と質感の両立

参考画像です

光の表現では、にじみ技法を使って光の広がりを柔らかく描き、ぼかし技法で制作対象の質感を整えるとリアリティー(現実性)が増します。

たとえば、金属の器を描く場合には、光の反射部分をにじみで淡く広げつつ、表面のなめらかさをぼかしで強調すると、質感がより自然になるのです。

たとえば、窓から差し込む光は、部屋の中に入っていくに従って、その光の縁は徐々に淡くなっていきますので、ここへにじみ技法を使うことで、リアリティー(現実性)を増すことができます。

ぼかし技法も、主題の陰影を淡いトーンを用いて整えることで、リアリティーを高められるのです。

にじみ技法とぼかし技法を同時に扱うことで、単調になりがちな陰影表現に、多層的な深みを加えられます。

注意すべき点とコントロール

参考画像です

にじみ技法とぼかし技法を多用しすぎると、全体が不明瞭になり、作品がぼやけて見えてしまう危険性があります。

どの部分を明確に残し、どの部分を柔らかく処理するかを、明確に計画することが大切です。

鉛筆画中級者の人は、主題の輪郭や細部はしっかり残し、背景や副次的な要素でにじみ技法やぼかし技法を使うよう心がけましょう。

そうすることで、作品全体に「メリハリ」が生まれて、緊張感と柔らかさの両方を共存させられます。

にじみ技法とぼかし技法を組み合わせることは、単に柔らかさを強調するだけでなく、光や奥行き、質感を総合的に引き出すための重要な技術なのです。

この2つの技法を適切に使い分け、場面に応じて融合させることによって、鉛筆画中級者の人の作品はさらに洗練され、観てくださる人に深い印象を残すことができるでしょう。

にじみ技法とぼかし技法を活かした質感描写

参考画像です

鉛筆画において質感の表現は、作品全体の完成度を左右する重要な要素です。

鉛筆画中級者の人にとっては、制作対象を単に写し取る段階から一歩進み、その質感を的確に描き分けることが課題となるでしょう。

にじみ技法とぼかし技法を活用することで、硬さや柔らかさ、透明感や重厚感、といった多様な質感を自然に再現することが可能になるのです。

本章では、両技法を質感描写にどう取り入れるかを解説します。

布や紙の柔らかさを表現する

参考画像です

布や紙の質感は、輪郭をはっきり描くよりも、にじみ技法やぼかし技法で境界を柔らかく処理する方が自然に表現できます。

シーツやカーテンなどのモチーフでは、折れ目の影をにじませ、全体を軽くぼかすことで、しなやかな印象を出すことができるのです。次の作品も参照してください。

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

とくに薄い布では、光の透け感をにじみで淡く描くと、柔らかさと軽やかさが強調できます。

金属やガラスの冷たさを強調する

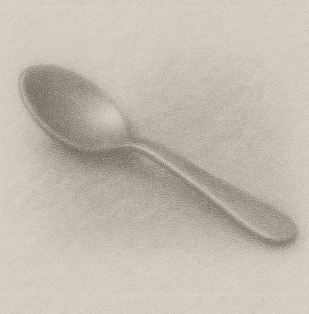

参考画像です

金属やガラスのように硬質で冷たい素材では、にじみ技法を最小限に抑え、ぼかし技法を部分的に使うと効果的です。

反射光の周辺を軽くぼかすことで、強い光沢が自然に馴染み、硬質感を際立てられます。

また、透明なガラスの器では、内側の影をにじませて奥行きを演出し、外側の輪郭はくっきりと残すことで、透明感と存在感を両立できるのです。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

木や石の自然な質感を再現する

木や石の表面は、不均一な模様や微妙な陰影が特徴です。鉛筆画中級者の人は、ぼかし技法を使って陰影を全体に広げ、にじみ技法で不規則な質感を加えることで、自然物らしい表情を作れます。

たとえば樹皮ならば、細い線で凹凸を描いた上から軽くにじませると、ざらつき感と立体感が同時に表現できるのです。次の画像を参照してください。

参考画像です

石の場合も、影の部分をにじませることで質量感を強調できます。

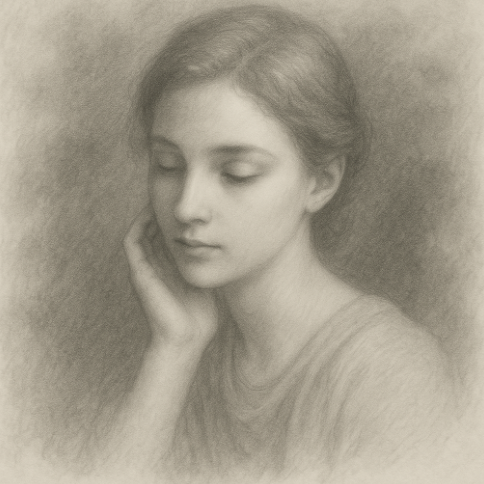

肌や髪の繊細な描写

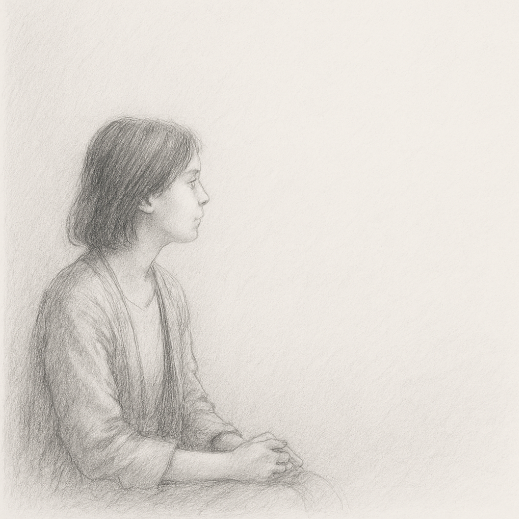

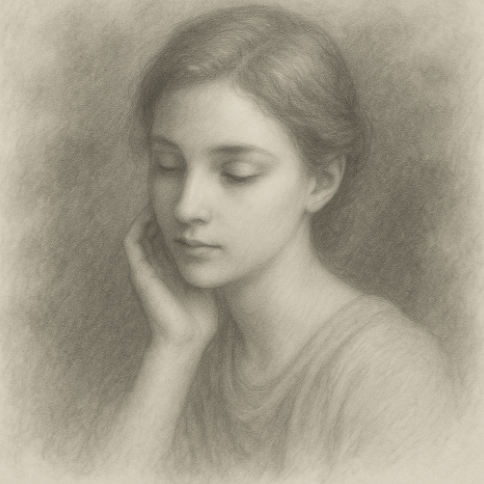

参考画像です

人物表現では、肌や髪の質感が作品の印象を大きく左右します。肌は硬い線を避け、ぼかし技法で滑らかなグラデーションを作り、にじみ技法を部分的に用いて自然な陰影を描きます。

髪は、全体をぼかして柔らかさを表現しつつ、部分的ににじみを入れることで光沢や流れを感じさせられるのです。

これにより、人物が活き活きとして、温かみのある印象を持たせることができます。次の作品も参照してください。

-1-5.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

にじみ技法とぼかし技法を適切に組み合わせることで、柔らかさや硬さ、透明感や重量感といった多様な質感を表現できるのです。

鉛筆画中級者の人は、制作対象の特徴を見極め、それに合わせて技法を選び分けることが重要です。質感描写の幅が広がることで、作品はより豊かで魅力的になり、観てくださる人に強い印象を与えることができます。

にじみ技法とぼかし技法を活かした雰囲気作りの実践

参考画像です

鉛筆画におけるにじみ技法とぼかし技法は、単なる技法にとどまらず、作品全体の雰囲気を左右する重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が、一歩進んだ表現を目指す際には、質感や奥行きの再現に加えて、観てくださる人の感情に訴える空気感を描き出すことが求められます。

本章では、にじみ技法とぼかし技法を実践的に活用して、雰囲気を演出する方法を考えていきましょう。

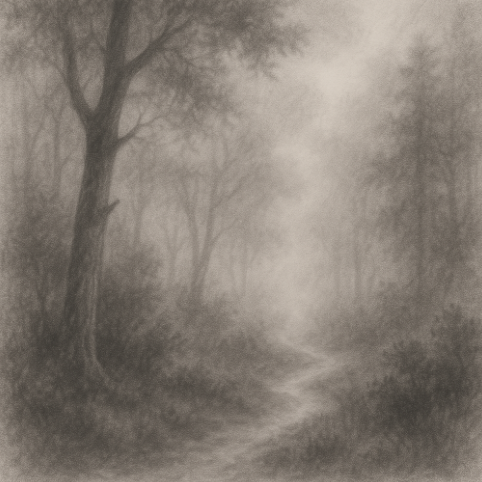

静けさを演出する

にじみ技法を背景に取り入れ、全体をやわらかくまとめると、画面に落ち着きや静けさが漂います。

とくに、風景や室内の薄暗い場面では、影をにじませることで穏やかな印象を作り出せます。ぼかし技法を重ねることで、余計な情報が整理され、観てくださる人の視線は自然と主題に集まるのです。次の画像を参照してください。

参考画像です

さらに、静物画などでは、果物や器を描く際に背景をにじませると、無音の空気感が漂い、作品に静謐な雰囲気を与えられます。

動きを感じさせる工夫

逆に、ぼかし技法を部分的に活用することで、動きのある雰囲気を出すことができます。

たとえば、風に揺れる草木や流れる水を描くとき、線をそのまま残すのではなく、軽くぼかして流動感を表現しましょう。

にじみ技法を加えれば、揺らぎや広がりが加わり、静止画でありながら動きを感じさせる画面になります。

とくに、風景のデッサンでは、この手法が臨場感を高め、観てくださる人にその場の空気を想像させる効果があるのです。次の画像を参照してください。

参考画像です

光の表情を強調する

参考画像です

にじみ技法は、光の広がりを描写するのに適しており、ぼかし技法と組み合わせることでより自然な雰囲気を生み出せるのです。

窓から差し込む柔らかな光をにじみで描き、物体に当たった部分をぼかすことで、光の温かさや冷たさが表現できます。

鉛筆画中級者の人にとって、光の雰囲気を操作できることは、作品の完成度を大きく高める要素です。

また、屋外での風景画では、太陽光と影の移ろいをにじみとぼかしで重ねることで、時間帯ごとの光の表情を自然に描き分けることができます。次の作品を参照してください。この作品は、晩秋の夕暮れ時を描いています。^^

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

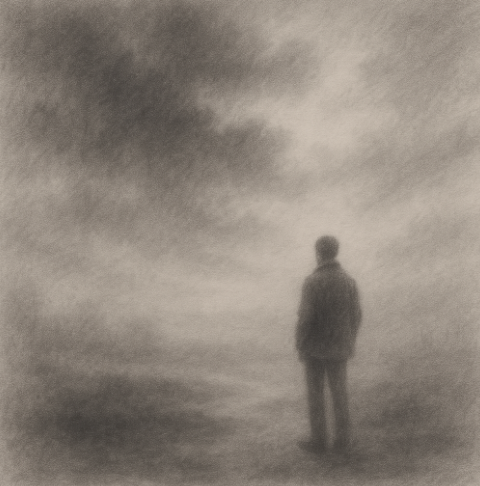

主題を引き立てる背景処理

雰囲気を作るうえで、忘れてはならないのが背景処理です。背景をにじませ、さらにぼかすことで主題が前に出てきます。

たとえば、人物画では背景を淡く処理することで、人物の存在感が増し、空気感とともに主題の印象が強調できるのです。

逆に、背景を明確に描きすぎると主題が埋もれてしまうため、にじみ技法とぼかし技法による調和が有効です。次の画像を参照してください。

参考画像です

さらに、背景を部分的に処理せず残すことでコントラスト(明暗差や対比)が生まれ、作品に緊張感と広がりを同時に与えることもできます。

にじみ技法とぼかし技法は、雰囲気を自在に操るための重要な技術です。静けさや動き、光の表情や背景処理といった要素を工夫することで、観てくださる人に伝わる印象は大きく変わるのです。

鉛筆画中級者の人は、これらの応用を通じて、単なる描写にとどまらない作品世界を築き上げることができます。

にじみ技法とぼかし技法は、空間を和らげるだけでなく、感情や時間の移ろいまで描写できる表現手段として活用できる価値があるのです。

練習課題(3つ)

参考画像です

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

背景ににじみ技法を取り入れる練習

シンプルな静物(果物や器など)を描き、背景部分に軽くにじみを入れて空気感を演出します。

主題と背景の境界をにじませることで、モチーフが空間で自然に馴染む感覚を確認する練習です。

参考画像です

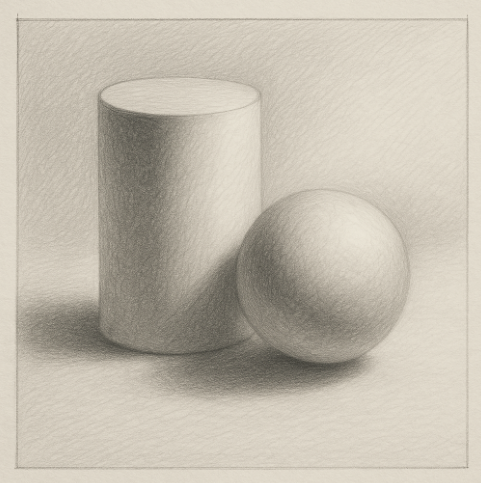

ぼかし技法で立体感を強調する練習

円柱や球体といった基本形を選び、光源を一方向に設定します。影のエッジ(縁)をぼかしてグラデーション(階調)を滑らかにし、立体感を引き出す練習です。

単に濃淡をつけるだけでなく、ぼかしをどこに入れるかを意識することで、奥行きのある表現を身につけられます。

参考画像です

にじみ技法とぼかし技法を組み合わせた応用練習

人物の顔や手などをモチーフにして、背景ににじみを用いながら、肌や髪の部分にはぼかしを施します。

にじみ技法とぼかし技法を、場面ごとに使い分けることで、主題の存在感を際立たせつつ、画面全体の雰囲気をまとめる練習です。

参考画像です

まとめ

参考画像です

鉛筆画における、にじみ技法とぼかし技法は、雰囲気や質感、空気感を自在に操るための重要な技術です。

鉛筆画中級者の人にとって、描線の正確さを追求する段階から一歩進み、画面全体の調和や観てくださる人の感情に響く表現を目指す上で、欠かせない手段となります。

この記事でご紹介しました各章ごとの内容と、練習課題を振り返ることで、それぞれの効果を整理し、実際の制作に応用する力を強化できます。

以下に要点を箇条書きでまとめました。

- にじみ技法は、輪郭を曖昧にし、空気感や柔らかさを与える技法であり、背景や遠景、霧や雲などの自然表現に効果的。光と影を滑らかにつなげる役割も持つ。

- ぼかし技法は、線や濃淡を柔らかくまとめ、肌や布の質感表現、奥行きの演出にも有効。使い所を誤ると画面が平板になるため、主題と背景のバランスを見極めることが大切。

- にじみ技法とぼかし技法を組み合わせると、光の拡散や質感描写、遠近感の強調が自然になり、単独では得られない深みのある効果を生み出せる。ただし乱用は禁物で、残す部分との対比が必要。

- 質感描写では、布や紙の柔らかさはにじみ技法で、金属やガラスの硬さはぼかし技法で処理するなど、制作対象の性質に合わせた選択が重要。人物の肌や髪もこの組み合わせで一層リアルになる。

- 雰囲気作りでは、静けさを漂わせたい場合には背景をにじませ、動きを感じさせたい場合は線をぼかすなど、場面に応じた応用が可能。光の表情や背景処理もにじみ技法とぼかし技法で調整することで、作品全体の印象を自在に変化させられる。

鉛筆画中級者の人は、にじみ技法とぼかし技法を単なる仕上げの技術ではなく、構成及び構図や主題を支える表現手段として位置づけることが求められます。

今回の練習課題でも示しましたように、背景ににじみ技法を取り入れる練習、ぼかし技法で立体感を強調する練習、さらに両者を組み合わせて人物表現に応用する練習、を繰り返すことで技術は確実に向上します。

最終的には、これらの表現を場面ごとに的確に選び、観てくださる人の心に響く、空気感や情緒を生み出せるようになることが目標です。

にじみ技法とぼかし技法の応用力を高めることは、作品を単なる写実から芸術的な表現へと押し上げる大きな手段となるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

にじみ技法は単なる装飾ではなく、画面全体を調和させ、主題を引き立てるための重要な要素として位置づけられます。